Полная версия

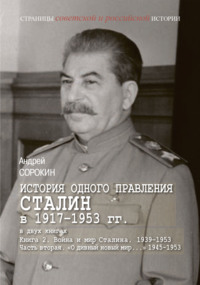

История одного правления. Сталин в 1917–1953 гг. Книга 2. Война и мир Сталина. 1939-1953. Часть 1. «Наше дело правое». 1939-1945

1 апреля Москва, поддержавшая упомянутую выше британскую инициативу о совместной декларации и не получавшая никакой информации о ее судьбе, устами Литвинова уведомит Лондон, что, поскольку вопрос о декларации, по словам британского посла, отпал, «мы считаем себя свободными от всяких обязательств». На вопрос Сидса о том, намерен ли СССР помогать жертвам агрессии, Литвинов ответит, «что, может быть, помогать будем в тех или иных случаях, но что мы считаем себя ничем не связанными и будем поступать сообразно своим интересам»[18].

14 апреля Москва получит от Парижа и Лондона «послания», переданные министрами иностранных дел Бонне и Галифаксом советским посланникам в этих столицах. Бонне на основе советско-французского договора о взаимопомощи 1934 г. предлагал обменяться письмами о взаимной поддержке в случае, если Франция или СССР оказались бы в состоянии войны с Германией вследствие помощи Польше или Румынии, подвергшимся нападению [19].

В тот же день в Лондоне Галифакс в беседе с совпосланником И. М. Майским запросит, не считало бы советское правительство возможным дать, как это сделали Англия и Франция в отношении Греции и Румынии, одновременную гарантию Польше и Румынии и, «может быть, и некоторым другим государствам». Комментарий, которым ответит Майский, ясно демонстрирует разность подходов двух дипломатий к обеспечению безопасности на европейской арене. Майский методы британцев подвергнет критике и разовьет «наши тезисы о том, что только настоящая коллективная безопасность, а не сепаратные соглашения между отдельными державами может остановить лавину агрессии и открыть путь к прочному миру»[20].

Заявление, сделанное Литвиновым Сидсу 1 апреля, как уже понятно читателю, вовсе не означало намерения советской стороны прервать тройственные консультации. Наоборот, 17 апреля 1939 г. Литвинов передаст британскому послу на рассмотрение британского и французского правительств официальное предложение, которым интегрировались в рамках одного документа инициативы, полученные из Лондона и Парижа. Советское правительство предлагало заключить соглашение сроком на 5–10 лет о взаимном обязательстве оказывать друг другу немедленную всяческую помощь, включая военную, в случае агрессии в Европе против любого из договаривающихся государств. Такую же помощь стороны обязывались оказывать восточноевропейским государствам, расположенным между Балтийским и Черным морями, в случае агрессии против этих государств[21]. Двумя днями ранее Литвинов направил соответствующий проект Сталину на согласование и получил одобрение Инстанции. В этой записке Литвинов обосновывал возможность трехстороннего альянса СССР, Великобритании и Франции[22]. Эти советские предложения учитывали чувствительность лимитрофов к вопросам взаимодействия с Москвой и не предусматривали подписания военной конвенции или размещения войск либо военных баз на территории гарантируемых стран. Советская позиция обретет еще более рельефные очертания, если упомянуть о стремлении в отношениях с «великими державами» к предельно конкретным определениям форм и средств помощи, прежде всего военной, странам, подвергшимся агрессии. Литвинов, передавая 17 апреля Сидсу советские предложения, напомнит ему о печальном опыте пактов о взаимной помощи, не подкрепленных уточнениями военных обязательств. «Отсутствие таких уточнений в пактах между СССР, Францией и Чехословакией, несомненно, сыграло отрицательную роль в судьбе Чехословакии», – констатирует он[23].

В одном из писем этого времени, инструктируя совпосланника во Франции Я. З. Сурица, Литвинов резюмирует выводы, сделанные советским руководством относительно контактов с англо-французскими союзниками. «Если расшифровать эти разговоры, – подчеркивал наркоминдел, – то выясняется лишь желание Англии и Франции, не входя с нами ни в какие соглашения и не беря на себя никаких обязательств по отношению к нам, получить от нас какие-то обязывающие нас обещания»[24].

* * *Помимо Польши, чья позиция относительно советских гарантий безопасности для читателя уже прояснена, еще одной из важнейших зон, вызывавших беспокойство Москвы, являлась Прибалтика, к которой относили тогда не только Литву, Латвию, Эстонию, но и Финляндию. Прибалтика виделась советскому руководству тем плацдармом, с которого потенциальному агрессору было «удобнее» всего угрожать жизненно важным центрам Советского государства. Не приходится в этой связи удивляться, что советская дипломатия, руководимая Сталиным, пыталась с начала 1930-х обеспечить лояльность Прибалтийских государств. Наркомат иностранных дел СССР 28 марта 1939 г. направит Эстонии и Латвии ноты, представленные Литвиновым и согласованные Сталиным, вероятно, по итогам заседания Политбюро, состоявшегося накануне – 27 марта. В них Советский Союз предлагал фактически односторонние гарантии независимости этим государствам. Страны Балтии, договорившиеся между собой в феврале о политике нейтралитета[25], в начале апреля 1939 г. ответными нотами советские предложения отвергнут[26] и не раз на протяжении последующих месяцев подтвердят принципиальное намерение и впредь придерживаться политики нейтралитета[27]. Очень скоро этот нейтралистский курс политические элиты балтийских государств сменят на отчетливо прогерманскую ориентацию[28]. В июле 1939 г. гарантии безопасности со стороны СССР отвергнет и правительство Финляндии, объявив, что при угрозе своей безопасности будет рассматривать любую не санкционированную помощь со стороны СССР как акт агрессии.

* * *Невнятная реакция на брутальное поведение Германии западных держав, сосредоточивших свои усилия главным образом на достижении двусторонних договоренностей с нею, подталкивали Сталина к выводу о не слишком радужных перспективах взаимодействия с англо-французскими союзниками. Вероятно, присутствовала в его анализе и мысль о том, что неприятие идеи военно-политического сотрудничества с СССР истеблишментом Великобритании и Франции зиждется на антикоммунизме, который оказывался сильнее, нежели опасения по поводу экспансионистских устремлений Германии. «Мюнхенский сговор», создавший, помимо прочего, прецедент достижения европейскими державами договоренностей без участия СССР, ясно означал еще одну перспективу их нового соглашения за спиной, а возможно, и против Советского Союза.

Кардинальные изменения, произошедшие в европейской политике, слом баланса сил станут для советского руководства импульсом к выработке нового внешнеполитического курса. Обеспечение безопасности СССР собственными силами, на основе двусторонних договоренностей, не полагаясь на все менее продуктивные коллективные усилия, выдвинется во внешнеполитическом планировании советского руководства в число первоочередных задач.

Задача обеспечения безопасности требовала достижения максимально выгодных стратегических позиций. Сталин, как и многие мировые лидеры той эпохи, в основу своих представлений о безопасности положил в том числе пространственное измерение этой проблемы. В соответствии с этим подходом он вскоре сосредоточит усилия на территориальных приобретениях как инструменте укрепления стратегических позиций СССР и обеспечения его безопасности, предприняв для достижения этих целей внешнеполитическое наступление. Эти устремления Сталина станут более понятны, если вспомнить о том, что по итогам серии военных конфликтов периода Гражданской войны и военной интервенции территория бывшей Российской империи была произвольно перекроена. В результате государственные границы Союза ССР оказались зафиксированы в непосредственной близости от таких жизненно важных политических и экономических центров, как Ленинград, Минск, Одесса.

По существу, советская политика последних предвоенных месяцев выйдет на траекторию, близкую британской и французской политике в отношении Германии. В обоих случаях будущие партнеры по антигитлеровской коалиции в конечном итоге встали на путь «игры» с агрессором и его «умиротворения» посредством достижения сепаратных договоренностей с ним. Важно, однако, подчеркнуть, что советская разновидность этой политики стала вынужденной производной от линии западных держав, первыми вставших на этот путь и исключивших в Мюнхене Советский Союз из числа гарантов европейской безопасности.

* * *Между тем к лету 1939 г. советское руководство не раз получит ясные сигналы со стороны Германии о возможности улучшения двусторонних отношений. Во второй половине декабря 1938 г. было продлено действие советско-германского торгового договора, и, кроме того, Берлин предложил Москве возобновить переговоры о 200-миллионном кредите. Советская сторона даст свое согласие 11 января, а на следующий день Гитлер на дипломатическом приеме проявит инициативу и в течение нескольких минут демонстративно проведет беседу с советским полпредом А. Ф. Мерекаловым.

11 апреля Германия предприняла зондаж взглядов Советского Союза по поводу возможного улучшения отношений, но советская сторона не даст определенного ответа, заняв выжидательную позицию[29].

17 апреля, в тот самый день, когда Литвинов, как рассказано выше, предпринимал по согласованию со Сталиным свою попытку подтолкнуть англо-французских союзников к подписанию трехстороннего документа по вопросам безопасности, в Берлине состоялось другое нерядовое событие. В этот день имела место встреча статс-секретаря Министерства иностранных дел Германии Э. Вайцзеккера с А. Ф. Мерекаловым[30], которой многими историками придается поворотное значение в советско-германских отношениях. На ней Мерекалов подтвердит, что «СССР вообще заинтересован в устранении угрозы войны», а Вайцзеккер заявит о желании германского руководства развить с Союзом ССР экономические отношения.

Так что к весне 1939-го пространство для дипломатических маневров кардинально расширилось и усложнилось. 21 апреля в кремлевском кабинете Сталина состоится четырехчасовое совещание по внешнеполитическим вопросам. Сталин пригласит к участию членов Политбюро В. М. Молотова, А. И. Микояна, Л. М. Кагановича, К. Е. Ворошилова и советских дипломатов: наркома иностранных дел М. М. Литвинова, его заместителя В. П. Потемкина, специально вызванных из-за рубежа послов в Англии и Германии И. М. Майского и А. Ф. Мерекалова, советника полпредства во Франции Крапивенцева. Его протокол историкам неизвестен, но по составу участников нетрудно догадаться, что речь на совещании шла об отношениях с «великими державами» Европы. Зато известны выводы, к которым вскоре придет Сталин. Очевидно, события предшествующего времени подвели Сталина к решению, что ресурсы прежней коллективной политики для обеспечения безопасности СССР стремятся к исчерпанию. С другой стороны, Германия явно приглашала к диалогу, отказываться от которого не было оснований, в том числе и потому, что такие переговоры, помимо прочего, являлись хорошим средством давления на англичан и французов. Фигура наркома иностранных дел, прочно ассоциировавшаяся с близким к исчерпанию курсом на сближение с англо-французскими союзниками, становилась препятствием для осуществления более сложных комбинаций и тактических приемов на европейской арене.

Помимо выводов содержательных Сталин сделает и организационные, решив поменять на посту наркома иностранных дел М. М. Литвинова на В. М. Молотова, что современниками событий и сегодня в литературе расценивается как демонстрация готовности изменить внешнеполитический курс.

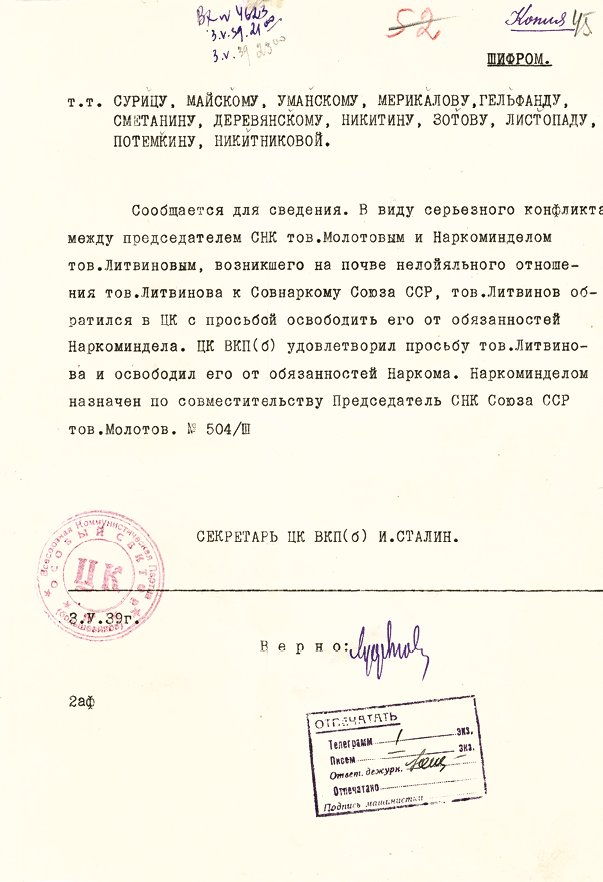

Еврей по этническому происхождению, Литвинов выступал последовательным сторонником сотрудничества с великими европейскими державами и, будучи женат на англичанке, слыл, помимо прочего, англофилом. Так что его смещение, конечно, имело и символическое значение. Его перемещение рангом ниже на должность заместителя наркома, очевидно, демонстрировало снижение в представлениях советских руководителей рейтинга партнерства с англо-французскими союзниками. Изменения в составе руководства Наркомата иностранных дел произойдут 3 мая. Сталин примет Литвинова на 35 минут в своем кремлевском кабинете в присутствии членов Политбюро и председателя Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинина[31]. В тот же день Сталин направил советским полпредам за границей надиктованную им лично шифротелеграмму. В ней сообщалось: «Ввиду серьезного конфликта между председателем СНК тов. Молотовым и наркоминделом тов. Литвиновым, возникшего на почве нелояльного отношения тов. Литвинова к Совнаркому Союза ССР, тов. Литвинов обратился в ЦК с просьбой освободить его от обязанностей наркоминдела»[32].

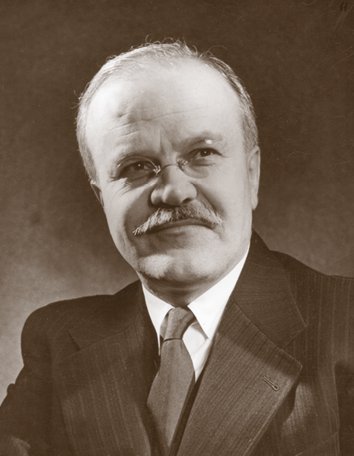

Максим Максимович Литвинов

1930-е

[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 453. Л. 1]

Вячеслав Михайлович Молотов

1940-е

[РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1599. Л. 11]

Как сообщит позднее в своем отчете полпред СССР в Германии, большинство немецких газет квалифицировало замену Литвинова Молотовым «как конец женевской политики и политики союзов с западными капиталистическими державами, проводившейся якобы прежним наркомом»[33].

Вслед за перемещением Литвинова последует новый виток чистки Наркомата иностранных дел, которым был завершен ее трехгодичный цикл. В 1937–1939 гг. были репрессированы 5 заместителей наркома иностранных дел, 48 полпредов, 30 заведующих отделами наркомата, 28 глав консульских представительств, 113 других сотрудников НКИД [34].

* * *В ходе развертывания европейского политического кризиса Германия станет последовательно повышать ставки. Гитлер, выступая в рейхстаге 28 апреля 1939 г., объявит о денонсации морского соглашения с Великобританией 1935 г. и пакта о ненападении с Польшей 1934-го. 7 мая Германия парафирует, а 22-го подпишет так называемый Стальной пакт с Италией, закрепивший союзнические отношения двух государств.

Телеграмма И. В. Сталина Я. З. Сурицу, И. М. Майскому, К. А. Уманскому, А. Ф. Мерекалову, Л. Б. Гельфанду, К. А. Сметанину, В. К. Деревянскому, К. Н. Никитину, И. С. Зотову, П. П. Листопаду, В. П. Потемкину, О. И. Никитниковой об освобождении М. М. Литвинова от обязанностей наркома иностранных дел и назначении на эту должность В. М. Молотова

3 мая 1939

[АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 313. Д. 2154. Л. 45]

7 июня 1939 г. Латвия и Эстония подпишут договоры о ненападении с Германией. Лидеры обеих стран предпочтут гарантии со стороны Германии тем, что предлагались им ранее проектом англо-франко-советского соглашения. Тем самым, как отмечается в современной литературе, была практически блокирована возможность их привлечения к международной системе безопасности[35]. Причем было подписано и секретное соглашение, в соответствии с которым Эстония и Латвия обязывались координировать с Берлином оборонительные мероприятия[36].

Замена Литвинова на посту наркоминдела совсем не означала готовности Сталина броситься в объятия Гитлера. Вслед за этим не последует, как мог бы ожидать читатель, радикального поворота в советской внешней политике. Весной – летом 1939-го продолжится активный обмен мнениями в англо-франко-советском треугольнике.

Развивая советские подходы, 2 июня В. М. Молотов вручил представителям Великобритании и Франции проект трехстороннего договора, который в случае подписания мог предотвратить эскалацию напряженности в Европе и сползание к новой европейской войне. Существо советских предложений сводилось к обязательствам Франции, Англии и СССР оказать друг другу «немедленную всестороннюю эффективную помощь» в том случае, если одна из этих стран окажется вовлеченной в войну с европейской державой в результате агрессии этой державы против одной из договаривающихся сторон либо против Бельгии, Греции, Турции, Румынии, Польши, Латвии, Эстонии и Финляндии. Вторая статья советского проекта договора содержала норму о необходимости трем сторонам договориться «в кратчайший срок о методах, формах и размерах помощи, которая должна быть оказана ими»[37]. Причем применительно к названным странам советское руководство предложит ввести в проект трехстороннего соглашения понятие «косвенная агрессия». Советская формула в конечном итоге приобретет следующий вид: «выражение “косвенная агрессия” относится к действию, на которое какое-либо из указанных выше государств соглашается под угрозой силы со стороны другой державы или без таковой угрозы и которое влечет за собой утрату этим государством его независимости и нарушение его нейтралитета»[38]. Великобритания отвергнет этот подход, усмотрев в нем оправдание вмешательства во внутренние дела третьих стран[39]. При этом, по сообщению советского полпреда в Лондоне И. М. Майского, министр иностранных дел Великобритании Э. Галифакс признавал «правомерность нашего желания иметь гарантии трех держав против прямой или косвенной агрессии в отношении Латвии, Эстонии и Финляндии»[40]. Дебаты по вопросу определения косвенной агрессии станут одним из камней преткновения на пути к достижению трехсторонних договоренностей.

О логичности советского подхода и целесообразности распространения гарантий малым странам и на случай косвенной агрессии заявлял также французский премьер-министр Э. Даладье[41]. Сталин, как мы видели, не верил в нейтралитет малых стран, располагавшихся по периметру границ СССР, и опасался их использования в качестве плацдарма для агрессии против СССР. Борьба за контроль над ними с целью недопущения их участия в антисоветской коалиции выдвигалась, таким образом, в актуальную внешнеполитическую повестку.

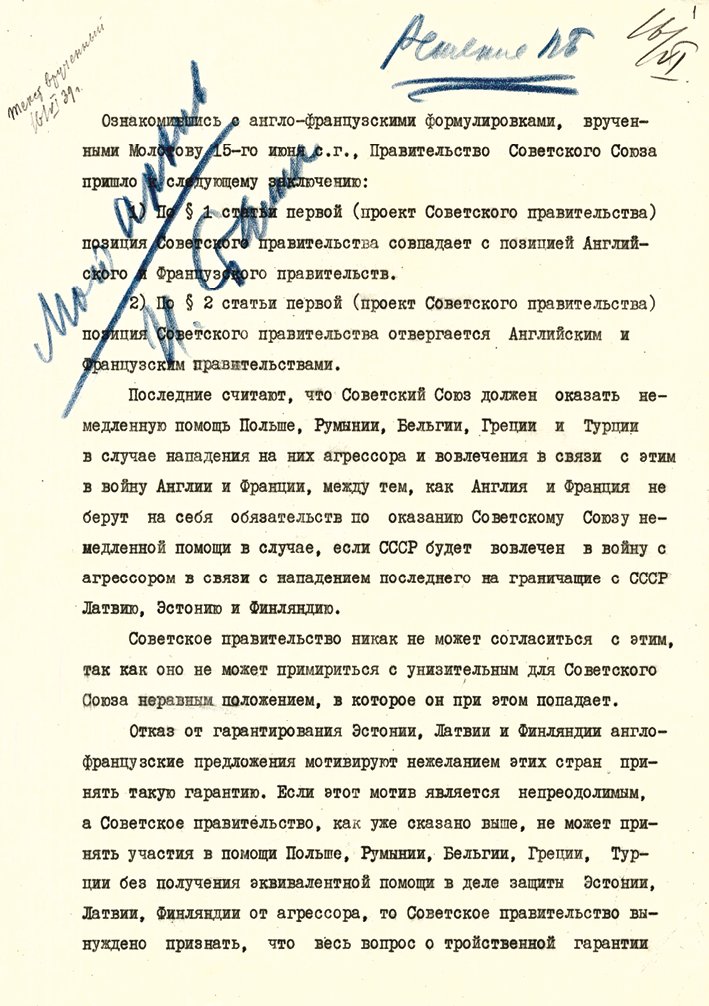

Развитие европейского политического кризиса и ход переговоров подробно представлены в историографии[42]. Важно обратить внимание еще на один камень преткновения, обнаруживший себя в начальной фазе тройственных переговоров. В личном архиве Сталина сохранился проект решения Политбюро, датированный 16 июня. В нем содержатся оценки предложений англо-французских союзников, которые были сделаны ими Молотову. Западные партнеры считали, «что Советский Союз должен оказать немедленную помощь Польше, Румынии, Бельгии, Греции и Турции в случае нападения на них агрессора и вовлечения в связи с этим в войну Англии и Франции, между тем как Англия и Франция не берут на себя обязательств по оказанию Советскому Союзу немедленной помощи в случае, если СССР будет вовлечен в войну с агрессором в связи с нападением последнего на граничащие с СССР Латвию, Эстонию и Финляндию». Солидарное мнение советского политического руководства гласило: «Советское правительство никак не может согласиться с этим, так как оно не может примириться с унизительным для Советского Союза неравным положением, в которое он при этом попадает»[43].

Проект решения Политбюро ЦК ВКП(б) с оценкой предложений Великобритании и Франции

16 июня 1939

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 220. Л. 1. Помета-автограф И. В. Сталина]

Сложности переговорного процесса не в последнюю очередь объясняются и тем, что параллельно с тройственными переговорами и Великобритания, и Франция не оставляли надежд договориться с Германией, активизировав с октября 1938 г. торгово-экономические переговоры и политические контакты[44]. Во второй половине июля британское правительство предложит Германии широкую программу сотрудничества в политической, экономической и военной сферах, а 3 августа представит проекты договора о ненападении, соглашения о невмешательстве и предложит переговоры по экономическим вопросам. При этом до сведения германского руководства будет доведено, что переговоры с другими государствами являются «лишь резервным средством для подлинного примирения с Германией и что эти связи отпадут, как только будет достигнута единственно важная и достойная усилий цель – соглашение с Германией»[45]. А британский премьер-министр Н. Чемберлен в своем дневнике 30 июля запишет, что «англо-советские переговоры обречены на провал, но прерывать их не следует, напротив, надо создавать видимость успеха, чтобы оказать давление на Германию»[46].

«Мы предпочитали соглашение с так называемыми демокр[атическими] странами». Англо-франко-советские и германо-советские переговоры летом 1939 г

Будущие союзники СССР во Второй мировой войне никак не могли решиться на альянс со Сталиным, прежде всего по идеологическим причинам. Все очевиднее проявлявшаяся неготовность Великобритании и Франции к партнерству с СССР в рамках системы коллективной безопасности подтверждала для Сталина актуальность решения ключевой внешнеполитической задачи обеспечения безопасности без оглядки на колебавшихся партнеров. Однако Сталин предпримет еще одну масштабную попытку переломить не слишком оптимистическую тенденцию тройственных переговоров. В ходе последнего раунда англо-франко-советских переговоров, состоявшихся в Москве в августе 1939 г., будет упущен последний шанс на достижение трехсторонних договоренностей.

Целью очередного тура переговоров советское руководство видело подписание военных соглашений со вполне конкретными обязательствами сторон. Дав согласие на обсуждение военных вопросов 23 июля, Франция и Великобритания направят на переговоры делегации, фактически не имевшие полномочий и получившие инструкции вести переговоры, синхронизируя их ход с политическими консультациями, исход которых оставался неясным. А британская миссия и вовсе имела при этом на руках директиву о том, что «британское правительство не желает быть втянутым в какое-либо определенное обязательство, которое могло бы связать его руки при любых обстоятельствах»[47]. Делегации торопиться не будут и приедут в Москву лишь 11 августа. По их прибытии французский посол в Москве сообщит в Париж: «Английский адмирал имеет письменные инструкции (которые он мне зачитал), в соответствии с которыми он не должен вступать в конкретные военные переговоры, пока не будут урегулированы последние расхождения во взглядах по политической части соглашения (косвенная агрессия)»[48].

О серьезности намерений советской стороны свидетельствуют документы, разрабатывавшиеся в советском Генштабе к началу военных переговоров с англо-французскими партнерами, которые Сталин сохранит в своем архиве. Речь идет о проектах схемы военных переговоров, подготовленных Б. М. Шапошниковым и направленных в адрес Сталина К. Е. Ворошиловым.

Первый проект, разработанный 10 июля, попал на стол к Сталину 19-го. Второй, в котором были учтены многочисленные поправки советского вождя, датирован 4 августа. Судя по замечаниям, содержащимся и в этом проекте, он также не являлся завершающим и работа по подготовке программы действий советской военной делегации продолжалась вплоть до начала переговоров. В схеме Шапошникова детально рассматривались варианты «нападения агрессоров» Германии и Италии на Англию и Францию и их союзников на различных театрах военных действий, в связи с которыми советский Генштаб предлагал сценарии, «когда возможно вооруженное выступление наших сил». С обоими проектами Сталин придирчиво работал, как свидетельствует о том его правка на полях документов. К многочисленным вариантам Шапошникова Сталин добавит «еще один вариант: нападение Итало-Германии на Турцию и попытка захватить Дарданеллы»[49].

Держал в поле своего зрения советский Генштаб и «вариант военных действий, наиболее для нас актуальный – это когда агрессия Германии, используя территории Финляндии, Эстонии и Латвии, будет направлена против СССР»[50]. Эта проектировка должна многое объяснить читателю при размышлениях о действиях, которые советское руководство предпримет на финляндском и прибалтийском направлениях внешней политики в конце 1939 – летом 1940 г.

И. В. Сталин и начальник Генерального штаба Красной армии Б. М. Шапошников

31 июля 1941

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1687. Л. 9]

Советскую делегацию на переговорах, начавшихся 12 августа, возглавил нарком обороны К. Е. Ворошилов, получивший от советского правительства официальные полномочия на подписание военной конвенции.

Сталин лично дал инструкции Ворошилову, который записал их на листках блокнота с грифом наркома обороны. Ему предписывалось «выложить свои полномочия о ведении переговоров… о подписании военной конвенции, а потом спросить руководителей английской и французской делегаций, есть ли у них такие полномочия… Если не окажется у них полномочий на подписание конвенции, выразить удивление, развести руками и “почтительно” спросить, для каких целей направило их правительство в С.С.С.Р.»[51]. «Если они ответят, – продолжал Сталин, – что они направлены для переговоров и для подготовки дела подписания военной конвенции, то спросить их, есть ли у них какой-либо вариант обороны… против агрессии со стороны блока агрессоров в Европе». Сомневаясь в наличии у западных переговорщиков какого бы то ни было плана, Сталин порекомендует Ворошилову провести в таком случае переговоры по отдельным принципиальным вопросам, среди которых он выделит один-единственный – о свободном пропуске советских войск через территорию Польши и Румынии, поскольку без этого «оборона против агрессии в любом ее варианте обречена на провал», а «мы не считаем возможным участвовать в предприятии, заранее обреченном на провал», – подчеркивал Сталин[52].