Полная версия

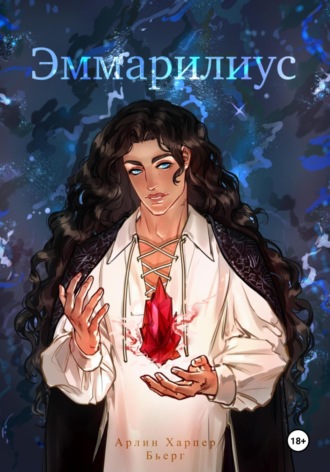

Эммарилиус

Она схватила бинты и мазь, но вдруг ее взгляд упал на старую зубную щетку, забытый лак для ногтей, пустые баночки из-под кремов. Обычный хлам, который копился годами. Все это казалось таким неважным сейчас.

– Черт! – прошептала она, сжимая бинты в кулаке.

Ей нужно было что-то большее. Но что?

Вызвать скорую? Телефон мертв.

Бежать к соседям? Кто откроет ночью в такую погоду?

Она резко развернулась и вышла обратно в коридор, где на полу лежал парень.

– Эй… – Она опустилась рядом с ним, пытаясь осмотреть раны при тусклом свете.

Хэнсон перевернула бесчувственное тело на бок, стараясь не трясти его слишком сильно. Раздался легкий стук, что-то твердое ударилось о половицы.

Из складок его странной одежды что-то выскользнуло, проехав по полу, словно пытаясь сбежать, и скрылось в кромешной темноте комнаты. Девушка застыла, разрываясь между любопытством и чувством, что заглядывать в чужие вещи неправильно.

Но что, если там лекарство? Что, если это поможет ему прийти в себя?

Она потянулась, пальцы дрогнули в сантиметре от предмета, затем резко схватили, будто боясь, что тот исчезнет.

Камень, едва мерцающий от редких всполохов молний за окном, предстал перед глазами. Хэнсон перевернула украшение в пальцах.

– Простая безделушка, – пробормотала она, пожимая плечами.

Ничего полезного. Ни лекарств, ни документов. Лишь украшение, странно выглядящее в кармане этого паренька. Может, подарок? Или фамильная вещь?

Не задумываясь, она сунула брошь в карман куртки. Пусть разбирается сам, когда очнется.

За окном грянул гром, но Хэнсон уже отвернулась, сосредоточившись на более важных вещах.

Она потянулась вперед, откинула юношу на спину и замерла, ее пальцы все еще сжимали окровавленный край рубашки.

– Как…

Ее голос сорвался.

Под тканью была чистая кожа. Ни порезов. Ни синяков. Ни следа от того жуткого удара, который должен был оставить рваные раны, сломанные ребра – что угодно.

Только смуглый гладкий торс, слегка влажный от дождя. Леона отпрянула.

Кровь была реальной. Она до сих пор липла к ее пальцам, пропитала свитер. Но на нем…

Ничего.

Акт II. Молитва со вкусом железа

Леона резко очнулась, когда ее тело уже почти соскользнуло с кресла. В последний момент она успела схватиться за подлокотник, но резкое движение отозвалось ноющей болью в спине. Целая ночь, проведенная скрючившись в кресле, давала о себе знать. Она потянулась, пытаясь разогнуть одеревеневшие мышцы, но едва села ровно, как воспоминания нахлынули, холодные и тяжелые, как волна.

Мокрый асфальт. Резкий скрежет тормозов. Глухой удар. И он, отлетевший на обочину.

Леона сжала ладонями виски, словно пытаясь выдавить из головы этот образ. Пальцы дрожали. Она медленно повернулась к кровати, чувствуя, как под ребрами пульсирует ледяной ком.

Он все еще не приходил в себя.

Его дыхание было ровным, но неестественно глубоким, как у куклы, которой забыли выключить механизм.

На стуле рядом валялись его вещи, те самые, испачканные грязью и кровью, которые она сняла с него прошлой ночью.

Теперь его тело утопало в мешковатой серой футболке с нелепым рисунком плюшевого мишки посередине. Черные спортивные штаны, свернутые в несколько оборотов на щиколотках, все равно болтались, как на вешалке. Конечно, вещи сидели ужасно, но разве могло это сравниться с тем, в каком состоянии была его одежда после аварии?

Она даже не помнила, когда наконец рухнула без сил. Перед этим – бесконечные часы отчаянного скрежета тряпкой по липкому полу, когда каждый вдох отдавался болью в ребрах. Руки дрожали от напряжения, а вода в ведре уже в десятый раз становилась густой и темной, как дешевое вино.

Лестница превратилась в полотно сумасшедшего художника – багровые мазки тянулись по полу зигзагами, оставляя рваные следы. Самые яркие пятна приходилось соскребать ножом, и с каждым движением в голове стучало:

«Улики. Это улики. Прямая дорога за решетку».

На третьем этаже ее накрыло внезапной волной тошноты. Она едва успела ворваться в уборную, прежде чем желудок вывернуло наружу. Густая желчь смешалась в туалете с остатками хлорки. Воздух был пропитан металлической остротой крови и едкой химией. Этот запах впивался в ноздри, заставляя глаза слезиться.

Последние следы она стирала почти теряя сознание. В ушах стоял навязчивый звон, а пальцы скользили по влажной тряпке, уже не различая чистые участки от испачканных. Каждый шорох за дверями заставлял сердце бешено колотиться. Вот-вот кто-то выйдет и увидит ее в этом унизительном положении, с руками в красной жиже. Особенно боялась она встретить старуху с третьего этажа – ту самую, что вечно выглядывала в глазок при малейшем звуке и шепталась с другими бабками на лавочке. Эта ведьма сразу бы все поняла по одному только взгляду.

Когда наконец удалось доползти до квартиры, дверь захлопнулась за спиной с оглушительным щелчком замка – звуком спасения, прозвучавшим слаще церковного хора. Она рухнула на разложенное кресло, как подстреленная птица, и бессознательно свернулась в утробную позу, будто пытаясь вернуться в то время, когда мир еще не окрасился в багровые тона.

Но закрытые глаза не приносили желанного забвения. На внутренней стороне век, как на кинопленке, продолжали плясать кровавые пятна. Живые, пульсирующие в такт учащенному сердцебиению. Они растягивались в длинные кровавые дороги, сходились в зловещие узоры, складывались в лица… Город за окном истекал кровью, а она, прижав ладони к глазам, безуспешно пыталась остановить это кровотечение.

Леона зажмурилась, ногти впились в ладони, но кинематографичные вспышки памяти продолжали свою жестокую проекцию: его обмякшее тело, ледяные капли дождя, стекающие ей за воротник, предательски скользящие пальцы, теряющие хватку… Она резко дернулась, сбрасывая с себя плед.

Но стоило встать, как ноги предали. Они дрожали, как у новорожденного олененка, а ступни словно приросли к полу той самой ночной тяжестью. Казалось, даже воздух в комнате стал густым, каждый вдох давался с усилием. В ушах зазвучал навязчивый аккомпанемент – стук собственного сердца, смешанный с эхом того проклятого дождя, будто вся вселенная напоминала:

«Ты не сбежишь».

Рыжие пряди прилипли к влажному лбу, когда Леона, спотыкаясь о собственные тени, побрела к кухне. Ком в горле рос с каждой секундой, горячий и колючий, как проглоченный еж. Аромат кофе, обычно такой бодрящий, теперь висел в воздухе тяжелым предзнаменованием. Слишком горьким, слишком насыщенным, будто сама судьба заваривала ей эту чашу. В висках пульсировало.

«Подадут в суд? Отберут права? Сгноят в тюрьме?»

Каждый вопрос оставлял на психике кровавые зазубрины. Но страшнее всего была мысль о матери – воображение уже рисовало ее ледяной взгляд, сведенные скулы, ту самую редкую, молчаливую интонацию, от которой когда-то в детстве перехватывало дыхание.

Пальцы вдруг потеряли силу. Фарфоровая кружка выскользнула, разбившись о пол с пронзительным звоном. Куски разлетелись, как осколки ее прежней жизни. Леона застыла, глядя на темную лужу, медленно растекающуюся по плитке, – точь-в-точь как та ночная лужа под его головой.

Новая порция кофе заваривалась механически. Руки сами совершали привычные движения, пока сознание витало где-то далеко. Лужа на полу продолжала медленно растекаться, но Леона лишь равнодушно перешагнула через нее.

Первый глоток обжег язык и небо. Она не дрогнула – после той ночи физическая боль казалась ничтожной. Гораздо мучительнее было осознание: вся ее жизнь, выстроенная по линеечке, все эти безупречные водительские записи, сотни часов осторожной езды – перечеркнуты одним роковым мгновением.

Кофе, обычно такой ароматный и бодрящий, теперь казался отравой. Та же горечь заползала в душу, разъедая изнутри:

«Кем ты стала? Кем ты теперь будешь?»

Босые ступни скользили по ледяному паркету, словно по тонкой корке льда над бездной. Каждый шаг отдавался глухим эхом в пустой квартире, возвращая сознание в настоящее – туда, где в воздухе висел терпкий запах лекарств, смешанный со сладковатым душком страха.

Чашка с остатками кофе, поставленная на тумбочку, издала едва слышный звон. Последний аккорд в этой траурной симфонии.

Она замерла у кровати. Воздух застрял в груди колючим комом. В ушах зашумело. То ли кровь бешено пульсировала в висках, то ли это был отголосок того рокового скрежета тормозов, который теперь навсегда поселился в ее сознании.

Пальцы непроизвольно сжались в кулаки, оставив на ладонях полумесяцы от ногтей. Губы беззвучно прошептали: «Проснись», – но тело на кровати оставалось неподвижным, лишь слабый подъем груди выдавал в нем живое существо.

Кофейная гуща на дне чашки медленно оседала, образуя причудливые узоры, то ли дороги, то ли судьбы, то ли трещины в ее прежней жизни.

Кончики пальцев, еще хранящие тепло, дрогнули в воздухе, будто встретив невидимую преграду. Когда кожа наконец коснулась его лба, Леона почувствовала, как по спине пробежали ледяные мурашки. Этот простой жест внезапно обернулся исповедью. Каждый нерв в ее теле кричал о вине, каждый мускул сжимался от страха, а в груди пульсировала жгучая беспомощность.

Его кожа оказалась холодной и странно плотной, напоминающей не просто мрамор, а именно надгробную плиту – ту, что уже мысленно высекла для него в своем сознании. Пальцы сами сжались в кулак, отрываясь от этого прикосновения, будто обжигаясь не холодом, а страшной истиной: она уже начала хоронить его в своих мыслях.

«А что, если он действительно умрет?»

Мысль ударила в висок, как пуля. Леона сглотнула ком в горле, но он не исчез, лишь застрял где-то в груди, тяжелый и недвижимый, как камень на могиле.

Что тогда? Бежать? Сдаться? Или просто распахнуть окно и шагнуть в пустоту, пока не поздно? С таким грузом не выжить. Нельзя.

С живым всегда можно договориться. Замять. Шепнуть нужные слова, вложить в ладонь толстый конверт, пригрозить – и вот уже страх заставляет человека молчать. Откупиться. Деньги, обещания, угрозы – живые сгибаются под их тяжестью. Солгать. В конце концов, ложь – это просто еще один язык, а она всегда находила общий язык с людьми.

Но мертвые… Мертвые не берут взяток. Они не забывают. Они не прощают. Они просто смотрят.

Из темноты, когда ты остаешься один. Из зеркал пустыми глазами, в которых уже нет отражения. Из снов, беззвучно шевеля губами, будто повторяя твое имя.

И тогда выбор невелик: либо безумие, когда эти взгляды прорастут сквозь веки и ты начнешь слышать их шаги за спиной даже среди бела дня, либо тюрьма. Медленная, затхлая, где ты будешь гнить заживо, пока не превратишься в такую же пустую оболочку, как он.

Но хуже всего то, что разницы уже нет.

Она медленно подняла взгляд к окну. Бледное солнце едва пробивалось сквозь свинцовую пелену туч, отбрасывая на пол призрачные блики. Такие же нереальные, как и ее надежды. Пальцы сами собой сомкнулись на холодной раме. Один резкий рывок. Один шаг в пустоту. И тогда… Тогда не придется больше чувствовать этот всепоглощающий страх, что сковал ее грудь ледяными оковами.

Но где-то за спиной слабо хрустнули пружины кровати. Леона резко обернулась, сердце бешено колотилось где-то в горле. Но нет – его глаза по-прежнему были закрыты, только веки теперь подрагивали, а на лбу выступили капельки пота. Губы искривились в беззвучном крике, обнажив сжатые зубы. Казалось, он боролся с невидимым кошмаром – возможно, тем самым, что она ему подарила.

Он приходил в себя урывками. Короткими, мучительными проблесками сознания, которые тут же вырывались из его хватки.

За последние дни она уже научилась различать эти моменты: внезапное напряжение мышц, прерывистое дыхание, беспокойное движение зрачков под тонкой кожей век. Но каждый раз, прежде чем он успевал полностью очнуться, тьма снова затягивала его в свои глубины.

Его тело было ненадежным союзником в этой борьбе. Температура скакала как сумасшедшая, то взмывая вверх, заставляя кожу гореть сухим жаром, то падая так резко, что пальцы становились ледяными на ощупь.

Леона вела бесконечную битву с этими перепадами. Меняла компрессы каждые два часа, пока ее собственные пальцы не покрылись раздражением от постоянного контакта с водой. Втирала в его смуглую кожу согревающую мазь, оставляющую на ладонях едкий ментоловый след. Подкладывала под спину грелку, когда озноб становился невыносимым, только чтобы через час снова бороться с жаром. Капала воду между его потрескавшихся губ, следя, чтобы он не захлебнулся.

Каждый раз, когда его состояние ухудшалось, она чувствовала, как где-то глубоко внутри затягивается еще один узел вины. Эти узлы уже сплелись в плотный клубок, тяжело пульсирующий где-то под ребрами.

Он дышал – и клубок сжимался. Он стонал – и клубок отвечал колющей болью. Иногда ей казалось, что, если размотать эту спутанную нить, она протянется через весь дом. От кровати, по потолку, стенам, обернется несколько раз вокруг шеи и протянется до того самого рокового места на дороге, где все и началось.

По ночам, когда жар снова поднимался, а его пальцы бессмысленно цеплялись за простыни, Леона сидела рядом и чувствовала, как этот узел внутри нее растет, множится, обретает новые слои. Он стал тяжелее костей, плотнее мышц, реальнее собственного сердца.

За все эти дни, наполненные тревожным полумраком и стерильным запахом аптечки, Хэнсон лишь дважды переступала порог своей душной квартиры.

Первый раз – когда закончились бинты и обезболивающее. Она выбралась на рассвете, когда улицы еще пустовали, а воздух был свеж и безличен. Она забрала свою зарплату из магазина и двинулась дальше. В супермаркете металась между стеллажами, хватая первое попавшееся: пачки быстрых супов, бутылки воды, жаропонижающее, перевязочные материалы. Кассирша бросила на нее любопытный взгляд. Наверное, заметила дрожь в пальцах, когда та отсчитывала купюры. Но ничего не спросила.

По дороге домой Лео нащупала в кармане что-то твердое. Брошь. Совсем забыла, что взяла ее у того парня.

Как только переступила порог, сразу же полезла в тумбочку. Маленькая деревянная коробочка из-под старых сережек валялась там же, где и год назад. Открыла, бросила внутрь брошь, щелкнула крышкой.

– Надо будет вернуть, когда очнется, – пробормотала себе под нос, задвигая коробку в дальний угол.

Не то чтобы вещь была ей нужна. Просто… вдруг для него это важно?

Во второй раз она вышла, чтобы убрать машину. Она все еще стояла у тротуара. Немой свидетель, прикованный к месту преступления. Вмятина на бампере зияла, как открытая рана. Леона набросила на нее грязную тряпку, но это лишь делало машину еще более подозрительной. Каждый прохожий заставлял ее напрягаться. Казалось, все видят, знают, догадываются. Пенсионер с авоськой, мать с коляской, подростки с наушниками. Все они внезапно стали следователями в ее параноидальном сознании.

Когда ключ повернулся в замке зажигания, двигатель взревел после многочасового простоя, заставив ее вздрогнуть. Руки дрожали так сильно, что она едва могла удержать руль. Зрение затуманивалось, то ли от выхлопных газов, то ли от адреналина, пульсирующего в висках. Первая же попытка тронуться с места чуть не закончилась столкновением со фонарным столбом.

Она резко ударила по тормозам, почувствовав, как ремень безопасности впивается в грудную клетку. В зеркале заднего вида мелькнуло ее собственное лицо: с расширенными зрачками, с каплями пота на верхней губе. Такими обычно выглядели преступники в криминальных хрониках.

Акт II. Возвращение к жизни

Тьма. Не просто отсутствие света, а живая, плотная субстанция, обволакивающая сознание со всех сторон. Она пульсировала в такт редкому, обрывистому дыханию, то сжимаясь вязкими потоками, то расползаясь клубами беспросветного мрака. Временные ориентиры расплылись, как акварельные пятна, минута сливалась с часом, час растворялся в вечности. Обрывки воспоминаний всплывали из глубин подсознания. Вспышка магического света… крики… чьи-то протянутые руки… Но стоило попытаться ухватиться за них, как образы рассыпались, словно песок сквозь раскрытые пальцы.

И вдруг аромат. Не просто сладковатый, а многослойный. Верхние ноты вирелии и ксантеи, под ними – теплый шлейф дрейлоса и что-то еще… Что-то неуловимо знакомое. Этот запах на миг приковал его к реальности.

С тихим стоном, похожим на хрип умирающего зверя, Тейн приподнял веки. Сквозь влажную завесу собственных волос, слипшихся от пота и крови, он увидел размытые контуры чьих-то плеч, мерцающий в полутьме медный локон, цепкую хватку незнакомых рук, впившихся в его тело. Его несут? Куда? Зачем? Ответы тонули в сладком цветочном аромате, смешанном теперь с железным привкусом крови на губах.

Но прежде, чем сознание успело сложить эти кусочки в цельную картину, тьма снова накрыла его, тяжелая и безжалостная. Он попытался закричать, пошевелиться – тщетно. Тело больше не принадлежало ему, превратившись в безвольную куклу с конечностями, налитыми расплавленным свинцом.

«Держись…»

Голос прозвучал так близко, что теплое дыхание коснулось его уха.

Женский? Мужской? Звук рассыпался на сотню эхо, будто сорвавшись с обрыва в глубины лесного оврага.

После этого начался кошмарный маятник между сознанием и забытьем. Каждое пробуждение было короче предыдущего. Вспышка яркого света сквозь сомкнутые веки. Пронзающая боль, отбивающая нервный ритм в висках.

И снова падение. Бездонное. Бесконечное. С каждым разом вынырнуть становилось все труднее, а погружение казалось все соблазнительнее.

Он сбился со счета, сколько раз успел прийти в себя. В ушах ужасно звенело, а голова была готова разорваться на части. Из груди юноши вырвался хриплый, прерывистый выдох. Веки дрогнули, медленно приподнимаясь, чтобы тут же сомкнуться от ослепительной боли. Дневной свет резал глаза, как осколки стекла. В следующее мгновение он ощутил на своем лбу тепло. Чье-то легкое, почти невесомое прикосновение. На миг тело невольно расслабилось, будто вспомнив несуществующую материнскую ласку из детства.

Но затем – словно удар тока. Глаза распахнулись в немом ужасе, зрачки сузились до точек. Тейн резко рванулся вверх, с болезненным стоном приняв сидячее положение. Холодный пот струился по спине, пока он судорожно впивался пальцами в запястье незнакомки перед ним. Его дыхание стало частым и поверхностным, губы беззвучно шевелились, пытаясь сформулировать единственный вопрос: «Где я?» Но из горла вырывался лишь хрип.

В глазах мелькнуло дикое, животное непонимание. Сознание, вырванное из тьмы, еще не могло отличить реальность от кошмара. А перед ним стояла она, та самая тень из последнего воспоминания: рыжие волосы, бледное лицо, глаза, полные ужаса.

Его пальцы сжались еще сильнее. Он не отпускал. Не мог. Потому что если отпустит, то снова провалится в эту черную бездну.

Девушка застыла, глаза – два расширенных от ужаса зеркала, в которых отражалось его перекошенное страхом лицо. Она дернула рукой, инстинктивно пытаясь освободиться, но его пальцы лишь впились глубже, синяками расцветая на ее коже.

– Ты… – Голос Тейна заскрипел, словно ржавый механизм. – Ты…

Где-то в глубине квартиры капала вода из крана. Размеренно. Как отсчет последних секунд перед катастрофой.

Его губы дрогнули, но слова рассыпались, не успев сложиться в предложение. Сознание металось между осколками воспоминаний. Эргра́д, Ха́ос, портал – и теперь он здесь. Здесь – это где?

Помещения, коих он никогда не видел. Странные вещи, предметы, даже мебель. Все не то. Где-то за стенами с воем пронеслось нечто, и Тейн вздрогнул, впервые услышав голос этого нового мира.

Чужая комната. Чужая реальность. Чужая девушка, чьи глаза полны такого же ужаса, как и его собственные.

– Где… – наконец выдавил он, голос звучал хрипло, будто годами не использовался. – Это… не Эльгра́сия?

Последние слова прозвучали как обвинение. Пальцы ослабли, но не отпустили ее запястья. Теперь это была не хватка страха, а последняя попытка ухватиться за реальность.

Девушка в ответ робко, совсем неуверенно заговорила. Губы зашевелились, изливая поток мягких, певучих звуков. Ла́йбрик нахмурился, пытаясь уловить хоть что-то знакомое в этом потоке, но… Ничего.

– Я не… – Он тряхнул головой, показывая на уши, затем развел ладони в жесте непонимания.

Его собственный голос прозвучал чужим, хриплым и надломленным. Девушка замолчала, ее брови дрогнули. Она медленно подняла руку, будто боясь спугнуть, и указала на себя:

– Ле-о-на.

Ей пришлось повторить несколько раз, чтобы донести до юноши смысл неизвестных слов.

Слоги растягивались неестественно, словно она говорила с ребенком. Ла́йбрик почувствовал, как в висках застучало.

– Тейн, – дрожащим голосом произнес он, указав на себя пальцем.

Тень облегчения скользнула по ее лицу, но исчезла, как только она снова открыла рот. Теперь ее речь напоминала треск птицы, подкрепленный хаотичной пантомимой.

Тыкала пальцем в окно, изобразила двумя кулаками «удар» с драматическим вздохом. Юноша невольно потер ребра, словно что-то припоминая.

Девушка приложила ладонь ко лбу, закатив глаза и высунув язык.

Выглядело это настолько нелепо, что Ла́йбрик, вопреки всей серьезности ситуации, почувствовал, как уголок его рта дергается.

Леона, заметив его реакцию, на мгновение застыла. То ли оскорбленная, то ли ободренная. Затем с новым энтузиазмом принялась за продолжение спектакля.

Показала руками нечто округлое. Колесо? Планета? Ее представление о форме портала?

Завертелась на месте, изображая, видимо, головокружение. Закончила тем, что обняла себя и скорчила жалостливую гримасу.

Хранитель медленно моргнул. Если это был язык жестов местных жителей, то он точно его никогда не поймет.

– Я… – Он ткнул себя в грудь, затем сделал жест, будто разрывает воздух, и указал куда-то за окно.

Леона перевела взгляд на его пальцы, затем на его лицо. Молчание повисло в воздухе.

– …Совершенно бесполезно, – пробормотал он на родном языке.

Девушка в ответ рассмеялась. Нервно, почти истерично. Похоже, в этом мире сумасшествие было заразным.

Чем дольше звучал ее голос, тем чудовищнее становилась правда. Этот странный певучий язык не был полностью чужим.

Отдельные слова всплывали в памяти, будто древние монеты, найденные на дне озера. Тейн замер, ощущая, как по спине бегут мурашки. Это не могло быть простым совпадением. Язык Древнейших – мертвый, забытый всеми, кроме храмовых хронистов и Хранителей.

Резкая вспышка боли заставила Тейна содрогнуться. Он зажмурил глаза, прижимая ладонь к виску. Леона поняла его без слов. Она тут же отвернулась, порылась в ящике небольшого комода и протянула ему маленький белый шарик.

Леона активно жестикулировала, тыкая пальцем себе в висок, затем показывая на штуку в руках и стакан воды. Тейн скептически приподнял бровь, но боль пульсировала так сильно, что он махнул рукой и сунул это в рот.

Тут же его лицо исказила гримаса отвращения. Глаза округлились, губы подрагивали, а нос сморщился, будто он проглотил живое насекомое.

– Фу-у-у! – вырвалось у него с таким выражением, словно его предали самым подлым образом. – Это что, яд?! – возмутился он на родном языке, хватая стакан и залпом выпивая воду, будто пытаясь смыть вкус предательства.

Но коварная горечь оказалась стойкой. Она осела на языке упрямой пленкой. Он даже показал Леоне язык, демонстративно вытирая его тыльной стороной руки.

– В Эльгра́сии даже зелья шарлатанов куда лучше на вкус, – проворчал он, хотя прекрасно понимал, что она не разберет ни слова.

Леона сначала замерла в ужасе, но, увидев, как он корчит рожицы, неожиданно рассмеялась. Этот смех, звонкий и неожиданный, заставил Тейна на секунду забыть о горечи.

Когда через пару минут боль действительно утихла, он невольно расслабился.

– Спасибо… – пробормотал он на своем языке, машинально слегка склонив голову, как делал бы со знахарем в родных краях.

Посидев несколько минут, Тейн с недовольным фырканьем поднялся, опираясь на кровать. Он сделал пару шагов к двери и вдруг замер, заметив в зеркале свое отражение.

Медленно, как под гипнозом, он подошел ближе. Его лицо выражало нарастающее недоумение.

– Что… это… такое?! – Голос дрогнул от возмущения.

Он ухватил края футболки, скомкал ткань в кулаках, затем дернул, будто проверяя, не иллюзия ли это. На груди ухмылялся какой-то розовый зверек. Позорнее герба он в жизни не видел.

– Ты переодела меня в это?.. – Тейн повернулся к Леоне, широко раскинув руки, демонстрируя весь ужас своего вида.

Вопрос прозвучал резко, но он даже не заметил. Слишком был поглощен катастрофой.

А потом его осенило. Его раздели. До наготы. И это – результат. Щеки моментально вспыхнули румянцем, уши стали пунцовыми.