Полная версия

Туринская плащаница. Свидетель Страстей Христовых

Вскоре этот «синдоний вечный», появившийся в иллюстрированной летописи Скилицы лишь как деталь, призванная подчеркнуть традиционный Эдесский образ, станет объектом пристального внимания – поначалу по-прежнему в рамках легенды о царе Авгаре…

Речь архидиакона в Святой СофииПроповедь, которую архидиакон и референдарий Григорий произнес 16 августа 944 года в соборе Святой Софии, имеет большое значение. Итальянский эрудит Джино Дзанинотто обнаружил ее копию в 1986 году среди рукописей библиотеки Ватикана[85]. Референдарий был высокопоставленным духовным чином, он обеспечивал связь между патриархом и императором по религиозным вопросам. А может, он был и хранителем реликвий?

Можно не сомневаться, что этот человек, в отличие от других, видел Плащаницу не только в ковчеге – осматривал ее, когда ее разворачивали, прежде чем доставить в столицу империи. Вполне вероятно, что он в составе делегации Аврамия, епископа Самосатского, побывал в Эдессе, если, конечно, не сопровождал императорского камергера Феофана, протовестиария и паракимомена[86], который встречал реликварий в монастыре на анатолийском берегу во время его перевозки из Азии в Европу. Как бы то ни было, нам известно, что император попросил его и группу ученых людей исследовать легенду о царе Авгаре в сирийских текстах Эдессы.

Это был «человек, достойный доверия, – утверждает отец Дюбарль, переводивший его проповедь, – не увлекавшийся фантазиями о чудесах»[87]. Он не пытался приукрасить реальность, как это любили делать византийские авторы, склонные к излишней чувствительности, хотя его риторика, безусловно, напыщенна, а комментарии полны аллюзий и намеков и крайне запутанны, факты в восточных преданиях смешиваются с их духовными или метафизическими интерпретациями.

Материалы, собранные в Эдессе этим сановником, более или менее подтверждают рассказ Евсевия Кесарийского. Григорий честно отмечает, что в первоначальной версии письма Иисуса к Абгару не было обещания защищать город. Однако, говоря о переносе Образа в столицу империи, он сравнивает его ни много ни мало с величайшими событиями библейской истории – Исходом еврейского народа из Египта и прибытием Ковчега Завета в Иерусалим, – подчеркивая важность обретения не столько маленькой иконы, о которой он не упоминает, сколько большого полотна, уложенного в тот же ковчег. Только оно одно привлекает его внимание.

Те немногие описательные детали, которые приводит Григорий, он, несомненно, почерпнул из непосредственного наблюдения. Оратор понял, что блеклый цвет и размытость изображения дал отпечаток не влажного лица Иисуса на ткани, как сообщалось в большинстве текстов, а его пот при борении в Гефсиманском саду. И собирался включить в повествовательную традицию этот факт, отмеченный некоторое время назад.

Образ, по его словам, был «запечатлен одним только потом борения на лице Начальника жизни[88], стекавшим, подобно сгусткам крови, и перстом Божьим. Он [пот] – узор, окрасивший истинный отпечаток Христа», который был «приукрашен каплями из его собственного бока. Две вещи, исполненные мудрости: здесь кровь и вода, там – пот и тело… Мы видим здесь и источник живой воды» (как у Иоанна Евангелиста), бок, пронзенный римским копьем, после чего из него истекли вода и кровь.

Иными словами, архидиакон Григорий считал, что полотном из Эдессы во время молитвы в Гефсиманском саду был утерт «кровавый пот» Иисуса (некоторые комментаторы Евангелия от Луки говорили о редком явлении гематидроза: «И был пот его, как капли крови»[89]), а затем после Его смерти оно «приукрасилось» кровью и водой из Его пронзенного бока. Но каким образом «приукрасилось»? Каким чудом? Никаких подробностей. Григорий, отмечает отец Дюбарль, «тем не менее мог легко предположить, что это полотно, переданное Фоме, было сохранено группой учеников, и Иосиф из Аримафеи или одна из жен-мироносиц принесли его на Голгофу и использовали вновь при снятии с креста»[90].

Референдарий, слишком привязанный к благочестивой легенде, не мог понять, что речь идет о погребальных пеленах, которые лежали в пустой гробнице в пасхальное утро. Его проповедь – одна из последних попыток богословов примирить реальность с мифом о царе Авгаре, отличающимся, как мы видим вновь, поразительной пластичностью[91].

Псевдо-Константин и Псевдо-СимеонТретий документ – текст Псевдо-Константина, о котором мы упоминали ранее. 16 августа Церковь отмечала теперь прибытие Эдесского образа в столицу, и речь идет о проповеди, читавшейся по случаю этого праздника, который сохранился в православии до наших дней. Автор, рассказав о том, как исследовал древние тексты и расспрашивал свидетелей из Эдессы, рассматривает историю реликвии и то, как она появилась. «Говоря о теандрической[92] форме этого божественного Глагола, запечатленного без красок чудотворной волей его творца на ткани, принявшей его и затем посланной Абгару для его исцеления, а теперь, совершенно божественной мерой, перенесенной из Эдессы в Царьград [Константинополь] для его спасения и сохранения… я полагаю, что благочестивый и справедливый слушатель и наблюдатель должен желать узнать историю в мельчайших подробностях и получить достоверные знания о прошлом».

«Что же до причины, по которой благодаря истечению жидкости, без красок и живописного искусства, на льняной ткани проявилось лицо, и каким образом то, что получилось из тленного материала, не подверглось со временем никакой порче, а также всех прочих вопросов, которые тот, кого заботит физическая действительность, склонен старательно исследовать, нам следует довериться непостижимой премудрости Божьей»[93].

Через несколько дней после прибытия ковчега во дворце состоялось поклонение святыне в узком кругу; в числе присутствующих были император Роман Лакапин, его сыновья и зять. В хронике, приписываемой Симеону Метафрасту, об этом событии рассказывается со слов очевидца, монаха Сергия, святого человека, приближенного к императору. «Когда все рассматривали беспорочный отпечаток на святом плате Сына Божьего, сыновья императора [Стефан и Константин] сказали, что видят только лицо. Зять же [Порфирогенет] сказал, что видит глаза и уши. Преподобный Сергий сказал им: „Каждый из вас видел истинно“. И добавил: „Не мои слова, но пророка Давида: очи Господни обращены на праведников, и уши Его – к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них (Пс. 33: 16)“. При этих словах исполнились они гнева и стали замышлять против него».

Этим комментарием автор намекает на события, которые несколько недель спустя закончатся свержением императора. 20 декабря 944 года, опасаясь, что они не унаследуют своему отцу, Роману I Лакапину, который становился все более набожным и в завещании отдавал предпочтение своему зятю Константину VII Багрянородному, Стефан и Константин отстранили семидесятичетырехлетнего императора от власти, заставили его постричься в монахи и сослали на остров Проти в Мраморном море. Но народ, верный древней македонской династии, устроил шумную демонстрацию перед императорским дворцом, требуя Константина VII. Таким образом, тот начал свое самостоятельное царствование в возрасте тридцати девяти лет. Было решено, что шурины будут помогать ему править, но те, к несчастью для себя, попытались его отравить, и тогда Константин арестовал их и сослал в монастыри. Только после этого смутного времени Образ наконец был окончательно перенесен на хранение в Фаросскую церковь, где его разместили «по правую руку, лицом на Восток»[94].

«Что представляет интерес для нашей темы, – замечает отец Дюбарль, – так это размытость и нечеткость знаменитого Образа. Детали различить трудно. Именно такое впечатление производит сегодня Туринская плащаница, как при непосредственном изучении, так и на фотографии, в виде позитива, который не восстановил нормального вида лица»[95].

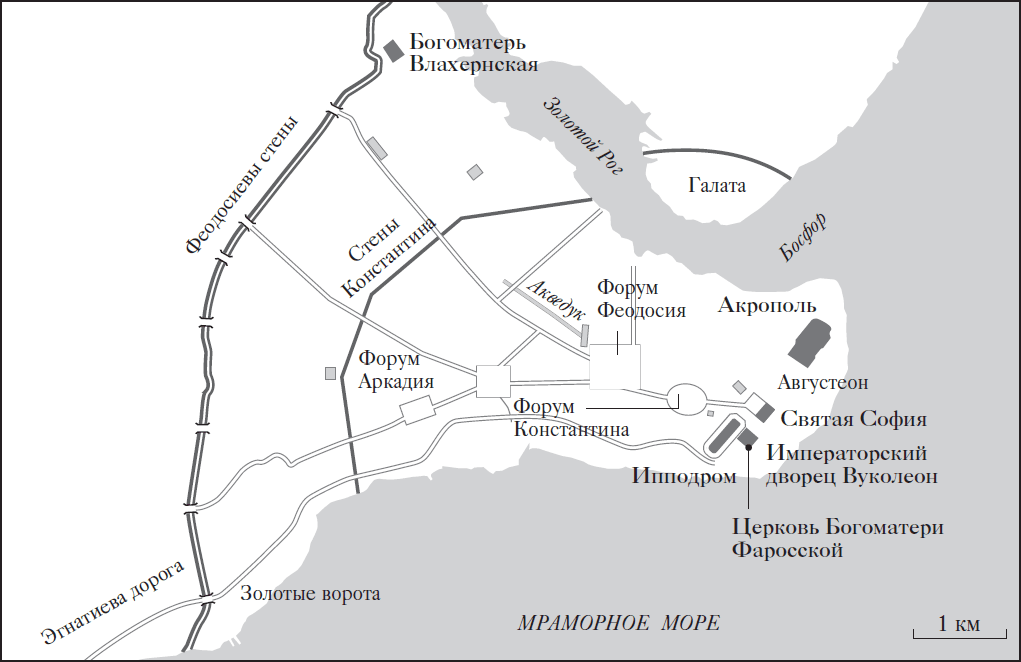

КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Дворцовая церковь Богоматери Фаросской, часть комплекса Вуколеон (Священный дворец), располагалась рядом с большим маяком (отсюда и ее название[96]). С центральным нервюрным куполом, тремя апсидами, нартексом и элегантным атриумом, облицованная изнутри цветным мрамором и украшенная позолоченными мозаиками, она была построена в VIII веке, по-видимому, при Константине V, и перестроена в 863–864 годах при Михаиле III. «В куполе изображен Христос в окружении ангелов, в конхе апсиды – молящаяся Богородица, а на сводах и арках – апостолы, мученики и пророки»[97]. Алтарь был инкрустирован эмалью и драгоценными камнями, а мебель отделана золотом и серебром[98].

Именно здесь после иконоборческого кризиса византийские императоры решили хранить самое большое и впечатляющее собрание священных реликвий, чтобы сделать это место символом могущества империи. По мнению русского историка Алексея Лидова, Фаросская церковь должна была стать новым Гробом Господним в «византийском Иерусалиме». Вслед за Крестом Господним, привезенным в Константинополь в 635 году и хранившимся изначально в Святой Софии, сюда был перенесен Эдесский образ (то есть Мандилион и Плащаница). В 956 году Константин VII Багрянородный поместил в церковь на хранение десницу (за вычетом большого пальца) святого Иоанна Крестителя, а в 963 году – фрагмент его одеяний. Четыре года спустя император Никифор II Фока добавил к собранию образ на черепице, или Керамион, привезенный из Иераполиса. В следующем году в Фаросской церкви оказался пузырек с кровью Христа, собранной с Бейрутского распятия. В 974 году – Его сандалии. В 1032 году, когда военачальник Георгий Маниак отвоевал Эдессу у Сельджукидов, прибыл оригинал псевдописьма Христа к царю Авгарю. В 1063 году из Иерусалима был перевезен священный терновый венец. И наконец, незадолго до 1180 года в маленькой церкви появился кусочек камня помазания. Воздержимся от обсуждения подлинности этих реликвий; отметим только, что создание этой коллекции в дворцовой церкви было одновременно и следствием военных походов на Восток, и символом восстановления Византийской империи.

Мы не знаем, когда именно большое льняное полотно с «Образом, не сотворенным рукой человеческой», было окончательно признано Плащаницей Иисуса, но к 958 году это уже произошло. Именно тогда Константин VII Багрянородный обратился к своим войскам, сражавшимся в Тарсе, Киликии и других землях Востока. Чтобы поощрить доблесть своих солдат, он объявил, что им будет послана вода, освященная прикосновением к фаросским святыням, «беспорочным и высокочтимым знакам Страстей истинного Господа нашего Христа: драгоценному древу [фрагментам Креста], беспорочному копью, драгоценной надписи [на titulus crucis, Крестном титле], чудотворному стеблю тростника [вложенному Иисусу в руки после измывательств у Пилата], животворящей крови, истекшей из Его бока, Ризе, священным σπάργανα [пеленам], синдонию, несшему образ Господа, и другим знакам его беспорочных Страстей»[99].

Все указывает на то, что синдоний (плащаница), о котором говорит Константин, действительно наша будущая Туринская плащаница. Следует отметить, что в императорском послании не упоминается Мандилион, привезенный в Константинополь взамен исчезнувшего камулианского образа. Правда, он и не относится к реликвиям Страстей Христовых.

Итак, впервые Плащаница перестала быть частью легенды о царе Авгаре. То, что она была погребальной реликвией, казалось несовместимым с живым портретом, который Иисус, по преданию, передал топарху Осроены. Следует также отметить, что речь Константина VII Багрянородного свидетельствовала об изменении в восприятии византийского христианина. Да, в битве у Мильвийского моста в 312 году Константин Великий поместил на свой штандарт крест, но то был крест победительный (или хризма?). Здесь же в помощь призываются Страсти Господни в их космическом измерении, его искупительные страдания и смерть выдвигаются на передний план и рассматриваются как залог победы.

«Зрелище для элиты» (Йен Уилсон)На протяжении всего своего пребывания в Константинополе Плащаница оставалась в ковчеге, так что верующие не могли ей поклониться. В Византии в ее честь не проводили никаких публичных церемоний. Казалось немыслимым, чтобы простые смертные коснулись ее даже взглядом[100]. Об этом ясно говорится в гимне, сочиненном к празднествам 16 августа и включенном в Менологий, византийский литургический календарь, и подчеркивается священная природа Образа:

Как можем смертными очамиСей Образ созерцать,Чье великолепье таково,Что воинства небесные его не смеют созерцать?[101]Хотя Образ был принесен сюда для защиты города, теперь он фактически стал частью императорской коллекции, бережно хранившейся в церкви Богоматери Фаросской, в стенах императорского дворца.

К слову, в иерархии святых реликвий Образ (Мандилион вместе с Плащаницей) стоял не так уж высоко. Он шел лишь после Истинного Креста, или Животворящего Древа, копья – двух важнейших символов власти басилевсов, νικηφόρος, то есть победоносных, – а также гвоздей и тернового венца, знаков страдания, связанных с образом Мужа Скорбей периода династий Комнинов и Ангелов (XI–XII вв.). В отличие от Истинного Креста, «обретенного» Еленой, матерью Константина Великого, которому поклонялись на четвертой неделе Великого поста, затем в начале августа, когда его проносили по улицам Константинополя, и, наконец, на Воздвижение 14 сентября, Образ практически не покидал Фаросской церкви.

Кажется, за несколько столетий его выносили оттуда дважды. Первый раз – вскоре после восхождения на престол Михаила IV. Чтобы убедить богатого и могущественного военачальника Константина Далассина вернуться в Константинополь и занять высокую государственную должность, басилевс отправил в его имение на центральном побережье Черного моря Эдесский образ, письмо Иисуса к царю Авгарю и несколько других реликвий.

Два года спустя, зимой 1036/37 года, все еще при Михаиле IV, состоялась торжественная процессия: император и члены его семьи перенесли киот (ковчег) из дворца Вуколеон во Влахернскую церковь Богоматери, чтобы молить Господа положить конец засухе, продолжавшейся уже полгода. Весьма вероятно, что и тогда ларец, инкрустированный драгоценными каменьями, не открывали[102]. Это событие изображено на одной из миниатюр летописи Скилицы. Мы видим три ковчега, принесенных во Влахерны: в одном, вероятно, находился Мандилион, в другом – Керамион, Образ на черепице, а в третьем – письмо Христа к царю Авгарю.

В XI и XII веках Константинополь превратился в своего рода туристический центр, куда стекались чужеземцы[103]. Но лишь немногие из наиболее благочестивых путешественников могли попасть в Фаросскую дворцовую церковь, где перед ними зачитывали список великолепных императорских реликвий.

В одном описании Константинополя, датирующемся периодом между 1075 и 1098 годами, автором которого был, вероятно, крестоносец, приехавший сюда изучать греческий язык, мы читаем об Эдесском образе следующее: «Этой драгоценнейшей пелене с ликом Господа Иисуса Христа, несущей Его прикосновение, поклоняются более, нежели другим реликвиям дворца, и относятся к ней с таким почтением, что всегда хранят в тщательно запечатанном золотом ларце. И если все остальные реликвии в установленные дни выносят к верующим, это льняное полотно с ликом Искупителя грехов наших не показывают никому и ларец не открывают ни для кого, включая даже императора Константинополя»[104]. Около 1150 года, по свидетельству одного английского паломника, в Фаросской церкви по-прежнему хранились «плащаница [суда́́] с главы Его», и, в золотом ковчеге, «полотно [Мандилион], который был приложен к лицу Господню и сохранил образ Его лица»[105]. Между 1151 и 1154 годами, во время своего пребывания в городе Николай Семундарсон, аббат исландского монастыря в Тингейри, составил список сокровищ, в числе которых были «письма, написанные рукой Господней, копье и гвозди, терновый венец, хламида [maettul, багряный плащ], бич… плащаница [likblaejur] с сударем и кровь Христова»[106]. Около 1190 года еще один анонимный автор также перечислял реликвии из императорской коллекции, упоминая о существовании «святого плата, на котором запечатлен лик, посланный Христом Авгарю, царю города Эдессы», отличая его от пелен (lintheamen) и сударя (sudarium), также сохранившихся[107]. К этому же периоду относится другое описание Фаросского храма, в котором упоминается часть пелен (pars lintheaminum), в которые Иосиф из Аримафеи «удостоился чести завернуть распятое тело Христово»[108]. В 1200 году монах Антоний, ставший впоследствии епископом Новгородским, упоминает среди реликвий императорского Золотого дворца «Образ Христа и две керамиды». Эти легендарные «керамиды», несомненно, те самые черепицы, о которых сообщал Псевдо-Константин.

К бесценным сокровищам Фаросского храма имели доступ лишь императоры, показывавшие их своим высоким гостям. Например, в 1147 году, когда Людовик VII, король Франции, прибыл в Константинополь по случаю Второго крестового похода, Мануил I Комнин показал ему городские loca sancta[109] и, в частности, как уточняет его историограф Одон Дейльский, «часовню, хранящую святые реликвии».

В 1171 году, когда Амори де Лузиньян, король Иерусалима, отправился в столицу империи, чтобы возобновить союз с византийцами, тот же император показал ему, как рассказывает Вильгельм Тирский, драгоценные реликвии Страстей Христовых: Крест, гвозди, копье, губку, стебель тростника, терновый венец и «полотно, называемое синне, в которое был завернут Иисус».

Рукопись ПраяВ Национальной библиотеке Будапешта хранится документ, который называют рукописью Прая, по имени его последнего владельца Дьёрдя Прая, ученого-иезуита XVIII века. Этот документ, в основном литургического характера, содержит древнейший текст, написанный на мадьярском языке, и чрезвычайно ценен для нас своими рисунками. Они выполнены пером и тушью с синими и красными элементами и воспроизводят характерные особенности Туринской плащаницы. Кодекс датируется, самое позднее, 1192–1195 годами, но миниатюры более ранние[110].

Прежде чем перейти к детальному их рассмотрению, необходимо обратиться к истории, чтобы понять, как они оказались в Будапеште. В XII веке отношения между Византийской империей и ее венгерской соседкой были весьма непростыми, периоды войны сменялись периодами мира. В 1163 году Мануил I Комнин и Иштван III, король Венгрии, заключили соглашение, согласно которому принц Бела, тринадцатилетний брат короля, должен был жениться на Марии, одиннадцатилетней дочери императора. До достижения совершеннолетия Бела, ставший, таким образом, наследным принцем империи, воспитывался при константинопольском дворе. Назначенный день свадьбы был уже не за горами, но в 1169 году у Мануила I родился сын от второго брака. Соглашение с венграми было разорвано. Тем не менее Бела оставался в столице империи до марта 1172 года: именно тогда по договоренности с императором он отправился в Венгрию, чтобы принять корону после смерти своего старшего брата Иштвана III. В качестве компенсации императрица Мария Антиохийская предложила ему в жены свою единоутробную сестру, дочь Рено де Шатильона.

Именно в этом контексте придворные из свиты принца Белы имели исключительную привилегию созерцать Плащаницу, хранящуюся в Фаросской церкви, и, несомненно, не раз. Один из них, талантливый миниатюрист (если, конечно, он не передал наброски профессионалу), воспроизвел сцены Страстей Христовых на сложенном вдвое пергаменте (листы 27 и 28): Христос на кресте (лист 27, лицевая сторона) и снятие с креста, с Богоматерью, поддерживающей голову Христа (лист 27, оборотная сторона).

На другой половине пергамента (лист 28, лицевая сторона) помещены два сюжетно связанных рисунка: вверху – Погребение в присутствии Никодима, Иосифа Аримафейского и любимого ученика Христа (Иоанна Богослова); внизу – встреча трех Марий (согласно Евангелию от Марка, Марии Магдалины, Марии, матери Иакова, и Марии Саломеи), которые вместе с ангелом обнаруживают в пасхальное утро пустые пелены. Христос предстает в образе Спаса Вседержителя, а ангел держит крест, пронзенный тремя гвоздями. Выше можно прочитать несколько строк из пасхального гимна Exultet[111].

Наиболее интересны для нас рисунки на листах 27 (оборотная сторона) и 28 (лицевая сторона) – их создатель был явно вдохновлен туринской святыней. В сцене погребения мы видим обнаженное тело Христово – уникальный иконографический пример: борода характерной формы, волосы длинные, проработаны грудные мышцы и контуры тела, скрещенные руки – правая над левой, указательный палец длинный, большого пальца не видно (он загнут вовнутрь из-за повреждения срединного нерва) – прикрывают нижнюю часть живота и бедра… Все эти детали читаются на Плащанице, и нигде больше.

В 2009 году трое французских ученых, Тьерри Кастекс, Эрик де Базелер и Марсель Алонсо, обнаружили на изображении в верхней части листа 28 еще три мельчайшие детали, почти незаметные невооруженному глазу на Плащанице: складку под головой (сделанную, возможно, для того, чтобы кровь, стекавшая со лба, лучше впитывалась), складку под ягодицами (своего рода пеленку для телесных выделений) и последнюю складку под ступнями[112].

На нижней миниатюре, воспроизводящей характерное для Плащаницы саржевое переплетение, изображена струйка крови и четыре небольших угловатых следа от огня, которые называют «дырками от кочерги»; точная дата их образования неизвестна, но появились они явно раньше, чем повреждения от пожара в Шамбери 1532 года. Их также можно обнаружить на копии Плащаницы, датируемой 1516 годом и хранящейся в коллегиальной церкви Святого Гуммара в Лире (Бельгия)[113].

Все, что нам известно на данный момент, – это то, что при появлении этих отверстий Плащаница была сложена вчетверо и размеры ее составляли приблизительно 218 × 55 см, из чего можно предположить, что инцидент произошел много веков назад, возможно, во время религиозной церемонии. По мнению Пэм Мун, британской специалистки по Плащанице, повреждения были вызваны вертикальным, а затем горизонтальным раскачиванием византийского ковчега и попаданием в него нескольких крупинок ладана, смешанных с миррой[114]. По мнению доктора Мехтхильды Флури-Лемберг, международной специалистки по тканям, реставрировавшей Плащаницу в 2002 году, эти следы, скорее всего, образовались под воздействием некой кислоты, проникавшей в ткань постепенно и в конце концов, по прошествии долгого времени, разрушившей растительные волокна до дыр. На этой миниатюре даже изображен небольшой отрез ткани, свернутый в рулон: это и есть суда́́рь, о котором упоминает апостол Иоанн (Ин. 20: 7).

Николай МесаритПосле миниатюр рукописи Прая, доказывающих существование Плащаницы до дат, полученных в результате злосчастного радиоуглеродного анализа, нашего внимания заслуживает свидетельство Николая Месарита, эрудита, служившего при константинопольском дворе, известного автора гомилий и панегириков[115]. Прежде чем стать референдарием Вселенского патриархата Никеи, а затем, около 1213 года, митрополитом Эфесским и экзархом всея Азии, этот аристократ, сын главы сената, был императорским диаконом в Священном дворце, патриаршим диаконом Святой Софии и, что самое главное, хранителем сокровищницы (скевофилаксом) дворцовой церкви. И, как скевофилакс, он отвечал за сохранность реликвий. Иными словами, он был одним из немногих высокопоставленных сановников того времени, кто их видел воочию.

В 1201 году, когда Николай Месарит служил в Фаросской церкви, в Константинополе вспыхнуло жестокое восстание под предводительством некоего Иоанна Комнина по прозвищу Толстый, которому удалось свергнуть с престола Алексея III Ангела. Месарит, конечно, помнил, что в 1185 году при разграблении императорских коллекций письмо Христа к царю Авгарю исчезло. Рискуя жизнью, он обратился к мятежникам, столпившимся у отделанных серебром дверей святилища, указав им на святость этого места и уникальность и священность хранящихся здесь реликвий Христовых, столь же драгоценных, по его словам, как десять заповедей, полученных Моисеем на Синае. «Подобно нечестивцам, уйдите прочь от Божьего храма… Вот кивот и новый Силоам, кивот, неким иным способом содержащий и декалог… Учитесь же драгоценным призывам этого декалога и грядущему поколению передайте это божественное повествование, исходящее из моих уст»[116].

И Месарит разворачивает метафору, представляя десять важнейших реликвий Страстей, хранящихся в Фаросской церкви как конкретных, лирических и аллегорических свидетелей космической драмы, спасшей человечество:

– «Первым для поклонения предлагается Терновый венец, еще зеленеющий и цветущий и остающийся нетленным, ибо причастен бессмертию от прикосновения Владычней главы Христа… Цветы его… подобные цветам ливанским, растущим в виде мельчайших росточков, по образу цветущей лозы, распускающихся лепесточков».