Полная версия

Наследство последнего императора. Том 4

– Что же тогда хвост на перрон стоит? Все с билетами?

– А ты что думаешь?

– Я – ничего. Но стоят же люди, ждут.

– Чуда небесного ждут. Готовы хоть на крыше ехать. Они уж с полгода ночуют здесь, поселились на вокзале. Только не дождутся. Видишь? – он кивнул в сторону турникета.

К солдатам на пропуске подошёл чешский офицер, рассеянно глянул на очередь, которая под его взглядом тревожно шевельнулась, и заговорил с постовыми.

– Мимо таких сторожей мышь без карты не проскочит, – заявил носильщик.

Новосильцева подступила к нему ближе и тихо спросила:

– Сколько возьмёшь за проездную карту в первый класс?

Носильщик усмехнулся:

– Ничего не возьму, да и с чего брать-то? Не кассир. И нет билетов, сказано тебе!

– Знаю. Читала объявление.

И быстро оглянувшись, шепнула:

– Плачу золотом. Впятеро от цены. Даже вшестеро.

Носильщик сначала застыл, потом тоже огляделся – быстро и воровато. И спросил с недоверчивым смешком.

– Где ж ты его возьмёшь, золото? Давно золота на Руси нету.

– Отсюда возьму, – ответила Новосильцева и сунула руку в кофр.

Медленно извлекла из кофра сжатый кулачок, слегка раскрыла его – империал блеснул на солнце. Она снова зажала монету в ладони и отступила на шаг.

Носильщик молча курил и сплёвывал в сторону. Наконец спросил коротко:

– Сколько там?

– Семь с половиной.

– Два таких.

– А если нет у меня больше?

– Шестьдесят тысяч давай. Хотя кому они нужны, твои бумажки. Так что по семь с полтиной двух николашек возьму. Или никак, – и сплюнул желтой табачной слюной.

– Хорошо. Получишь, – помедлив, согласилась Новосильцева.

– Ну-с, тогда… можно попробовать. Давай.

– Нет, братец, – возразила Новосильцева и отступила еще на шаг. – Сначала карту. В первый класс.

Носильщик поднялся, почесал в затылке.

– Вона какие сестры милосердные нонче пошли! Православному человеку не верят.

– Я верю, – заявила Новосильцева. – Всем православным верю. Но сначала карту. Я барышня простая, только по-другому не будет. Не хочешь, найду того, кто согласится.

– Что с тобой поделать… – нехотя и будто с огорчением сказал носильщик. – Оно, конечно, пожалеть надо такую молодую да пригожую. Ладно, жди, не сходи с места.

Вернулся носильщик через четверть часа и сунул ей в руку проездную карту – похожую на казначейский купон, в разноцветно-денежных узорах.

Новосильцева повернулась спиной к толпе и внимательно изучила билет: поезд «Екатеринбург-Иркутск», класс-вагон МОСВ24 прямого сообщения, второе купэ, место тоже №2. Штамп станции. Без имени, на предъявителя.

Мимо них медленно прошел высокий господин в верблюжьем пальто и при котелке, с сигарой в зубах. Приостановился, вынул сигару, блеснул золотым зубом. Глянул с любопытством на Новосильцеву, на ее кулачок, в котором она зажала монеты, хмыкнул и прошел мимо. Новосильцева дождалась, пока барин в верблюде уйдет подальше.

– Получи, любезный.

Носильщик цапнул монеты, одну попробовал на зуб.

– Годится? – осведомилась Новосильцева.

– Вроде оно и есть, – согласился.

– Такие нынче носильщики пошли: сёстрам милосердия не верят. Не «вроде», а настоящее золото, – упрекнула Новосильцева.

– Так время ж такое. Никому верить нельзя. Только мне! – хохотнул носильщик.

Новосильцева с сомнением посмотрела на очередь:

– Как же я на перрон попаду? Такой хвостище.

– Сказал же тебе – там, почитай, все безбилетники. У кого карта – тот уже в вагоне. Ты – сразу к офицеру, помимо очереди. Пропустит, – заверил носильщик.

– Благодарю за билет. Спаси тебя Господь.

– И тебя пусть сохранит.

– Только вот что, дядя! – вдруг жестко отчеканила Новосильцева. – Если обманул с билетом или места не будет, знай: можешь даже не прятаться. Не уеду – под землей тебя сыщу.

И взглянула так, что носильщик отпрянул.

– Да ты… да ты што-от, девка! Что б я?.. Вот те крест святой!

– Я за твой крест и гроша ломаного не дам в базарный день.

– А хошь, я провожу тебя, стану у вагона, пока не уедешь. Тогда поверишь?

– Может, и поверю. Ступай к поезду. И жди меня.

– Побежал!..

К турникету пришлось пробиваться. Люди с жадной завистью глядели на неё, угадав счастливую обладательницу билета, и расступались с большой неохотой. Она уже хотела окликнуть чешского офицера, который продолжал тихо разговаривать с солдатами. В этот момент офицер поднял голову, снова бросил рассеянный взгляд на толпу и возвратился к разговору.

Новосильцева торопливо повернулась к перрону спиной.

У турникета стоял надпоручик Ярек Кучера, начальник того эшелона, в котором Новосильцеву едва не изнасиловали чехи.

4. Неистовый демон войны Лодевейка Грондейса

Его терзал неистовый индонезийский демон войны с острова Бали

Увидев на перронном контроле надпоручика Кучеру, который по-прежнему спокойно, не поднимая головы, продолжал беседовать с часовыми, Новосильцева резко отвернулась. Морозная волна обдала ее с ног до головы.

Надпоручик Кучера закончил разговор, мельком глянул на очередь. Потом что-то негромко сказал.

Очередь зашелестела, зашевелилась, взволнованно заговорила.

– Будут пропускать сегодня? Что говорят? Офицер сказал – пропускать… Кого? Сказал ждать?

– Военных, военных, говорит! Мимо очереди! – крикнула женщина впереди. – Слышали?

– По какому праву? – взревел над толпой медный бас уже знакомого господина в верблюжьем пальто и в дореволюционном котелке.

– Тебя, буржуй, не спросили, – с ненавистью отозвался солдат из очереди.

– Сам ты буржуй! – заявило верблюжье пальто. – А я – адепт свободных профессий, и не позволю всякому хаму…

«Адвокат? Нет, скорее, ночной спец по банковским сейфам», – решила Новосильцева.

Адепта заглушили крики толпы.

– Пусть пройдут! Пройдите… Господа офицеры!.. Солдаты! Все идите… – и несколько военных в изношенных мундирах неторопливо потянулись к турникету, выстраиваясь в небольшой хвост по соседству. Но их все равно почему-то не пропускали к поезду.

– Сударь, я отлучусь ненадолго, не возражаете? – обернулась Новосильцева к пожилому господину в вицмундире без петлиц. – Вы сможете потом меня узнать?

– Без возражений, сестрица! – с готовностью отозвался бывший чиновник. – Как же не признать, не волнуйтесь! А то, пожалуй, вам лучше с военными. Ведь вы из таких же? Иначе вам ждать и ждать. До второго пришествия.

– Благодарю вас душевно, сударь. Попробую, когда вернусь.

– Поторопитесь! – в спину ей крикнул чиновник. – Этот поезд недолго стоит!

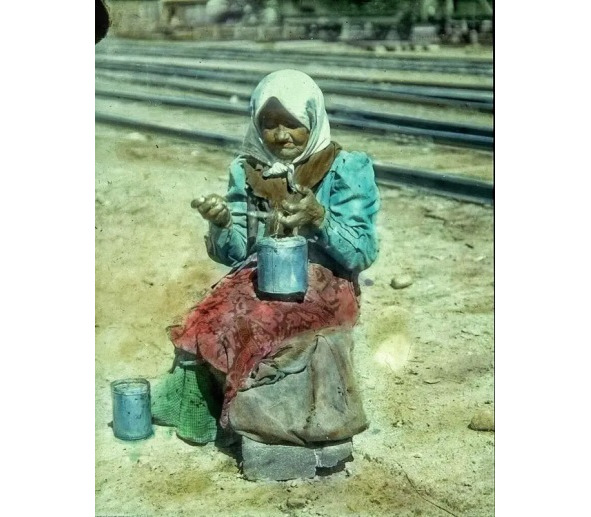

Она не торопилась. Развернулась и пошла от платформы, не глядя, куда идет. Медленно миновала бесконечный ряд картонных и деревянных ящиков, навесов, накидок, плащ-палаток. Дикий городок беженцев протянулся вдоль привокзальной дороги. Здесь расположились, в основном, женщины – пожилые, многие с детьми. Было немало и молодых, с виду курсистки или студентки – девушки, похоже, из когда-то приличных семей. Попадались солдаты, почти все – раненые. Ни одного офицера.

Обитатели стихийного городка жили здесь не одну неделю. Многие даже освоились, привыкли, обжились, не теряя надежды когда-нибудь уехать на Восток. Конечно, не с этим поездом. Знали: в этот их не пустят.

Они оживленно переговаривались с соседями, обменивались слухами, препирались, спорили. В какой-то момент Новосильцева с удивлением услышала смех – тоже женский. И только дети грустно молчали, нахохлившись, как воробьи под дождем.

Облачка вкусного пара подымались из котелков, кастрюлек, жестяных консервных банок. Беженцы готовили себе на примусах, керосинках, небольших кострах. У «особняка» из пятиместной палатки, выгоревшей на солнце добела, Новосильцева увидела даже турецкий мангал.

Беженка получила чай на пункте помощи станции

Транссиба. Фото неизвестного офицера чехословацкого легиона. Осень 1919 год

Снова раздался смех, на этот раз с оттенком неудовольствия: девушка в осенней пелерине, поселившаяся в настоящем дворце из трех снарядных ящиков, хлопнула по руке молодого солдата с забинтованной головой. Тот разместился под навесом из английской плащ-палатки в желто-коричневых пятнах, растянутой на четырех кольях, и только что нарушил границы соседнего владения.

Как же попасть на этот чертов поезд?

И тут будто солнечная искра попала ей в глаза.

Около пыльного куста придорожной облепихи стоял странный господин, явный иностранец. Небольшого роста, чуть выше Новосильцевой, но крепко сбитый и с виду физически сильный, господин своим круглым лицом, южно-азиатскими черными глазами в круглых очках напоминал японца, или, скорее, малайца. А в остальном – европеец. Он был в мундире капитана французской армии, офицерских брюках и в русских высоких сапогах – сильно избитых, но зеркально начищенных. На ремне через плечо у него висела портативная фотокамера фирмы «Кодак». Занимался он не менее странным делом.

Французский малаец медленно, очень осторожно снимал с колючих веток облепихи прозрачные янтарные ягоды, долго нюхал каждую. Потом неторопливо клал её в рот и медленно жевал, чуть морщась.

Однако не солнце сверкнуло в глаза Новосильцевой, а искрящееся великолепие высших орденов Российской империи и королевства Бельгии на груди любителя облепихи.

Сиял высший бельгийский Орден Короны – звезда из пяти концов мальтийского креста. Русские награды впечатляли больше. Два офицерских Ордена Святого Георгия четвертой степени, Святой Станислав, Святой Владимир с мечами, дающий награждённому право на потомственное дворянство. И даже Орден Святой Анны. Были еще у капитана и ордена других стран – Новосильцева их не знала.

Похоже, франко-азиатский кавалер приготовился к какому-то торжеству: обычно, на каждый день, военные носили скромные колодки с орденскими лентами.

Новосильцева поколебалась и решительно шагнула к сверкающему господину.

– Hallo, mijn Heer Grondeys! – весело сказала она.

Тот резко обернулся к ней, потом едва заметно, но вполне учтиво поклонился:

– Hallo, gerespecteerde mevrouw! Kennen wij elkaar?

– Nietecht.25

– Но вы меня знаете?

– Я о вас знаю. Правда, немногое. Хотелось бы побольше.

– Понятно, – кивнул капитан. – Вы читали мои статьи.

– Ваши статьи очень интересные. Но о том, что мне про вас известно, в газетах не пишут.

– А где пишут? – заинтересовался капитан.

Она не ответила, загадочно улыбаясь. Потом многозначительно повела глазами вокруг.

– Давайте лучше по-русски, – предложила Новосильцева. – С голландским у меня плохо, к тому же, опасаюсь, мы привлекаем внимание.

Ничьего внимания они не привлекали. Иностранцами Сибирь сегодня не удивить. С первых дней гражданской войны, развязанной в России странами Антанты, сюда хлынули англичане, французы, немцы, итальянцы, американцы, китайцы, японцы, корейцы, арабы. Мелькали даже индусы в фиолетовых чалмах и негры в форме французских зуавов – ярко-красные шаровары, синие куртки, турецкие фески. Только голландцев почти не было. Поэтому даже такая редкость и знаменитость, как военный репортер Лодевейк Грондейс из королевства Нидерландов, мало кому была известна в Сибири. Разве что тем, кто привык читать газеты, в первую очередь, иностранные. Или тем русским солдатам и офицерам, кто недавно воевал на Юго-Западном фронте.

Похожий на азиата голландец еще раз сверкнул на солнце грудью, которая ярче засияла радужной эмалью, золотом и серебром.

Он внимательно изучал лицо сестры милосердия – красивой, однако исхудавшей, измученной. Вид у иностранца был такой, будто он держит на ладони пушистого зверька, быть может, белку; она помахивает хвостом, однако на своей ладони он чувствует ее холодные лапки и готовые к делу острые коготки.

– Интересно, интересно… – наконец произнес на хорошем русском Грондейс. Снова отщипнул ягодку облепихи и укололся. – Вы знаете, что эти шарики пахнут настоящим ананасом? Сказка. В такой холодной стране…

– Пахнут, как ананасы у вас на родине?

– Ошибаетесь, мисс. In het koninkrijk der Nederlanden26 ананасы не растут.

– Я имею в виду, на вашей первой родине – там, где вы родились и родилась ваша мать. В голландских колониях. В Индонезии. Восточная Ява, если точнее.

– И где же такое пишут обо мне? – удивился Грондейс, отвернувшись от облепихи. – И о моей матери? Кто вы такая, сударыня?

– В газетах о вашей семье не пишут. Пишут совсем в других документах. Но тоже интересных. Строго конфиденциальных. Думаю, даже вы их не видели. О них не знают ваши друзья и ваши родные. Может быть, не знают и все ваши враги. Только ваше непосредственное начальство. По ту сторону Английского канала27. И моё. Отчасти.

Грондейс даже не дрогнул. Он только коротко глянул на Новосильцеву поверх очков и прищурился, задумавшись.

– Начальство… А вы, надо полагать, эти мифические документы читали, – наконец с сухой иронией сказал голландец. – Интересная вы персона, однако. Не думал, что когда-нибудь встречу настоящую Шехерезаду. Да ещё в Сибири, а не в Персии. Так о чём же нынче повествуют багдадские сказки? Что нового у Гаруна-аль-Рашида?

– Какие уж тут сказки! Ваша бабушка была яванской принцессой. А вы женаты на русской. Точнее, на малоросске. Мадам Гончаренко, кажется? Или Петренко? Точно знаю, что Валентина. Она пианистка. Учительница музыки.

Он несколько секунд глядел ей прямо в глаза. И произнес ледяным голосом:

– Похоже, вы не совсем Шехерезада. Должен признаться, не часто мне доводилось встречать столь… осведомленных персон, тем более, среди дам. Полагаю, на моем месте вы тоже удивились бы, мисс…

– Мария.

– Мисс Мария. Коль скоро так… Откуда вы взялись? – повторил он. – Может быть, вы расскажете что-нибудь и о себе, мисс Мария? – вкрадчиво поинтересовался Грондейс. – И о ваших удивительных источниках сведений. Или это тоже секрет?

– Непременно расскажу, mijn Heer Грондейс, – пообещала она. – Даю слово. Обо всех секретах. Или не обо всех. В более благоприятный момент. Пока одно открою: до недавних пор мое начальство пребывало в деловых, точнее говоря, в союзнических сношениях с вашим. Иногда делились секретами. Так что мы с вами, можно сказать, почти коллеги.

– Прошу, beste mevrouw28, принять к сведению: у меня нет и никогда не было никакого начальства. Никакого! Надеюсь, и не будет, – надменно отрезал голландец. – Кроме моей королевы Вильгельмины, разумеется, – с достоинством уточнил он. – В остальном я совершенно свободный и абсолютно независимый человек. И вы об этом знаете, как я понял с ваших же странных слов.

– В самом деле, независимый? – улыбнулась Новосильцева. – И от чиновников с улицы имени другой королевы, Виктории, дом номер 64, что в Лондоне29, тоже независимы?

С укоризненной мягкостью Грондейс произнес:

– Даже оттуда, из совершенно неизвестного мне адреса, beste mevrouw, мне никто не указ.

– Простите, mijn Heer, неточно выразилась. В самом деле, никаких приказов из того дома вы не получали. Секретные донесения из Ставки Главнокомандующего русской армии вы отправляли в британскую военную разведку добровольно. И совершенно бескорыстно. Это мы все знали.

– Все? – поднял брови Грондейс.

– Все из тех, кому следовало.

Грондейс застыл, но всего на несколько секунд. Потом быстро глянул по сторонам и сказал неожиданно примирительным тоном.

– Будем считать, beste mevrouw, что я оценил вашу шутку. Хотя и не очень удачную, откровенно говоря. Самое неудачное в ней то, что вы шутите слишком громко – согласитесь.

«А ведь самого факта ты, голубчик, не отрицаешь! – злорадно отметила Новосильцева. – Прав был полковник Скоморохов».

– Ах, простите, сударь! – спохватилась Новосильцева. – Вы правы: я всего лишь попыталась пошутить насчет вас и британской разведки. В самом деле, не очень удачно.

В ответ голландец завернул такую многоэтажную матерную конструкцию, что Новосильцева отшатнулась.

– Я вас попрошу, сударь, – произнесла она ледяным тоном. – Выражайтесь поизящнее в моём присутствии. Или этим ваши знания русского языка исчерпываются?

– Что же вам не нравится? Не слышали таких слов? Значит, не были на фронте? И вообще в войсках? Какая же вы сестра милосердия?

– Дипломированная. И не надо меня так грубо экзаменовать.

– А мне показалось, что это вы меня экзаменуете.

– Я была на фронте. На том самом. Его мало кто различал. И вы на нем были. Минхеер, мы же друг друга поняли, – многозначительно сказала Новосильцева вполголоса.

– Вы уверены?

– А вы нет? Все равно, подобного поведения я не потерплю.

– Вот как! Раньше, значит, терпели.

– Никогда.

Грондейс снова оглянулся по сторонам.

– Вот что: я отплачу вам другой монетой. Однако настоящей, не поддельной, – заявил он. – Без шуток. Сейчас я понял, кто вы на самом деле. И на кого объявило охоту командование чехословацкого легиона вместе с чешской и колчаковской контрразведкой. Полковник Зайчек вас заждался. Мечтает видеть вас в своем подвале.

Новосильцева замерла.

– С нетерпением ждет! – с удовольствием сказал голландец. – Ваши друзья уже у него. Мне, простому репортеру, известно больше, чем любому вашему шпиону. Пусть он даже из Генерального штаба.

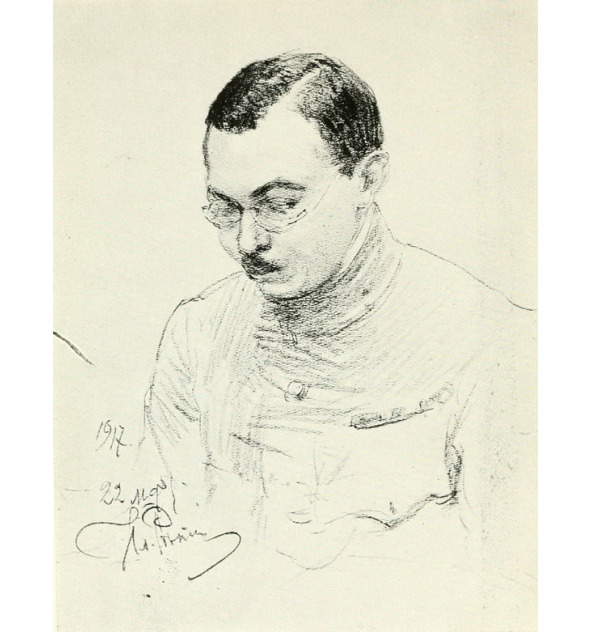

Голландский корреспондент Лодевейк Грондейс был бешено популярен во время войны. В Западной Европе его репортажи рвали из рук. В России знали мало, зато на Восточном и Западном фронтах он был знаменитостью. Грондейс оказался редким журналистом, кто собирал горячий материал не в штабах, а в окопах и траншеях, на переднем крае, под огнем. Он ходил в боевую разведку вместе с русскими пластунами, причем с оружием в руках, что запрещено журналистам. И вместе с солдатами атаковал противника, удивляя всех своей отчаянной, совсем не европейской храбростью.

А ведь ещё совсем недавно Лодевейк Грондейс жил тихой, размеренной жизнью, преподавал в школе, потом в университете физику и математику и увлекался историей Византии. Никто не предполагал, и он сам, что внезапно оставит свою благополучную жизнь и бросится в самый центр мировой бойни.

Будущий отважный репортер Лодевейк Херманн Грондейс родился в Индонезии, в городе Памекассене, Восточная Ява. Отец его Херманн Грондейс был директором школы, мать Йоханна Элизабет Ле Брюн – потомственной туземной аристократкой, внучкой яванской принцессы. Она передала сыну не только азиатские черты лица, но и нечто такое, что перевернуло в 1914 году всю его жизнь.

Закончив в колонии голландскую гимназию, Лодевейк переехал в метрополию, где получил два высших образования – в Утрехтском и Лейденском университетах по специальности физика и математика.

И все бы ничего: постепенно складывалась педагогическая и научная карьера. Как вдруг прогремели августовские пушки первой мировой.

Час пробил. В крови Грондейса проснулся яванский демон войны Батара Кала, переданный Лодевейку, очевидно, с генами матери. Демону зачем-то понадобилась всеевропейская битва, где реки крови сливались в одно кровавое внутриконтинентальное море.

Неистовый демон войны Батара Кала с

острова Бали, вселившийся в Лодевейка Грондейса

Сам Грондейс рассказывал: «Я ощущал себя неистовым индонезийским богом войны, который грозно и озабоченно, восторженно и порой даже сочувственно наблюдает с облаков за битвами гладиаторов, которых бросили в бой местные боги».

Грондейс никогда не изучал военное дело, в армии не служил, даже винтовку в руках до этого не держал. Однако, получив аккредитацию нескольких европейских газет, сразу бросился в самую гущу войны, где научился убивать и выживать.

Сначала он отправился в Бельгию, по которой германские войска нанесли первый удар. Здесь Грондейсу удалось спасти пятьдесят бельгийских священников, которых немцы приговорили к смертной казни. За свой подвиг он получил бельгийский Орден Короны из рук самого короля Альберта – короля-солдата. Бельгийские граждане так назвали своего монарха не только потому, что он был реальным, а не свадебным главнокомандующим, каким через два года оказался Николай Второй. Король Альберт сам с оружием в руках сражался впереди своей крошечной армии, бросившей отчаянный вызов тевтонскому стальному монстру.

В 1915 году Грондейс – в России, при армии генерала Брусилова. Он был на передовой во время знаменитого Брусиловского прорыва. Когда погиб командир отряда, Грондейс взял командование на себя и повел русский отряд в атаку. Его солдаты выбили врага из первой линии траншей и взяли в плен целую роту. За этот подвиг Грондейс был награжден первым Георгием.

В своих репортажах он с уважением и нередко с восторгом писал о собратьях по оружию. Русского солдата Грондейс считал лучшим в мире. Он полюбил Россию и даже развелся со своей голландской женой, чтобы жениться на русской – на пианистке Валентине Гончаренко-Петренко. Так, утверждал Грондейс, приказал ему его бог. Попробуй, не подчинись.

Слава о нем разошлась по всему Юго-Западному фронту. И донеслась до контрразведки Генштаба. Вскоре русская агентура доложила полковнику Скоморохову, что в британскую разведку стала регулярно поступать информация обо всем, что происходит в русской Ставке. И совпало это событие с появлением в ней Грондейса. Полковник решил взять голландца в разработку и поручил это Новосильцевой. Но его остановило большое начальство.

Сам главком великий князь Николай Николаевич проникся таким доверием к храброму голландцу, что разрешил ему, единственному из иностранных корреспондентов, бывать в Ставке в любое время и даже участвовать в штабных секретных совещаниях. Без ограничений. Дело

Лодевейк Грондейс с женой Валентиной Гончаренко-Петренко. 1919 год

неслыханное, особенно, если учесть, что великий князь к тому времени окончательно спятил на почве шпиономании. Но, тем не менее, он никогда не поверил бы, что обласканный им Грондейс – британский крот, хоть и «союзный».

Так что напрямую в шпионской деятельности Грондейс уличён не был. Но подозрение осталось. И только что подтвердилось – Грондейс молча, сам того не заметив, признал: да, он шпионил на МИ-6.

Многое Грондейс повидал в России. Был свидетелем успешного заговора капиталистических воротил и генералитета вместе с членами семьи Романовых, которые свергли царя. Наблюдал Февральскую революцию – жестокую, кровавую, напомнившую Великую французскую. На улицах Петрограда людей грабили и убивали среди бела дня, расстреливали офицеров, «буржуев» – под эту категорию подходили все, кто не носил солдатскую шинель или рабочую поддевку. Выбрасывали из окон на асфальт бывших полицейских и жандармов, поджигали правительственные и судебные здания, расхищали важнейшие государственные документы. И эта вакханалия продолжалась несколько месяцев, только к лету слегка затихла.

Л. Грондейс в Петрограде в 1917 году. Рисунок Ильи Репина.

Видел Грондейс, как Временное правительство вместе с эсеровским Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов стремительно уничтожили русскую армию, а потом ликвидировали государство и в итоге – саму империю.

В России воцарились хаос, беззаконие, тотальное насилие, в ней подлинными хозяевами стали бандиты, грабители и убийцы, которых Временное правительство по случаю революции амнистировало. И выпустило из тюрем даже самых тяжких преступников, никакой амнистии ни при какой власти не подлежавших.

Он предвидел неизбежный приход большевиков. Ни одна политическая сила не была способна взять на себя опасную ответственность власти и спасать страну. Но открыто стать на их сторону, объявить себя союзником большевиков Грондейс не пожелал.

Описывать гражданскую войну Грондейс решил со стороны белых – исключительно из упрямства полуанархиста, кем он и был по своим убеждениям. Тем не менее, к большевикам относился серьезно, наблюдал за ними внимательно. Читал их прессу и знал некоторые печатные труды их вождей. Даже побывал у красных сначала в плену – в расположении Южного фронта. А потом уже по их официальному приглашению в Москве.

Когда его арестовал красный разъезд, Грондейс был уверен, что его немедленно расстреляют. Он, уже по привычке, не только собирал материал о Добровольческой армии, но и сам воевал против красных. И об этом было известно по всему фронту.