Полная версия

Записки о виденном и слышанном

Как много во всех отношениях дал он мне: общение с ним и незаметно оброненные им замечания по разным случаям заставляли меня браться за ум, много думать и работать над собой; они наталкивали меня на такие явления жизни, обращать внимание на которые мне раньше и в голову не приходило. Я постоянно старалась делать себя хоть чем-нибудь достойной его знакомства, дать ему хоть что-нибудь своей личностью за все то, что сама от него получала. Это желание и было причиной тяжелой, упорной работы над собой. Мне хотелось, чтобы редкие вечера, которые он у меня проводит, были для него приятны, чтобы он отдыхал на них душой от деловой официальной жизни. Иногда мне это удавалось немного, иногда же нет. Во всяком случае, сама-то я бесконечно и с каждым разом все больше и больше получала от него, и если я могу назвать Александра Ивановича Введенского учителем и образователем моего ума, Нестора Александровича я могу назвать образователем всей моей личности. Благодаря знакомству с ним я впервые начала определять себя, определять, что во мне есть важного и хорошего и что надо, поэтому, развивать, и что неважного и отрицательного, – что следует подавлять и изгонять. Я стала определенной личностью теперь, тогда как прежде была только беспорядочной смесью каких-то отрывков мыслей и чувств, в которых ни я сама, ни кто другой не могли разобраться.

Первая работа, которую Н. А. мне устроил, когда я осенью 1909 г. обратилась к нему с этой просьбой, объясняя ее тем, что хочу жить отдельно от своих и для этого мне нужен заработок, – была предложена им в такой деликатной форме, которую нечасто встретишь в подобных случаях.

А ведь тогда он очень мало еще знал меня.

Много позже я узнала, что работа эта была просто изобретена им и оплачена из собственного кармана, мне же он сказал тогда, что Академия ассигновала ему определенную сумму для того, чтобы он подыскал себе кого-нибудь для выполнения этой подготовительной работы, так что когда я окончила ее раньше предполагаемого им срока, он мне еще 2–3 месяца уплачивал остатки этой якобы ассигнованной суммы.

И я была так глупа тогда, что всему этому верила! Нечего и говорить, что все эти обстоятельства не положили ни малейшего отпечатка на его отношение ко мне, хотя меня самое они стесняли очень долго; я привыкла думать, что денежные дела такого рода ставят меня в какое-то особенное положение к тому, от кого я их получаю, и только в этом году, и то за последнее уж время, я могла взять с ним простой, дружеский тон.

В следующем 1910–11 г. я имела вначале немного денег от мамы после продажи пианино, а вторую половину кой-как пробивалась от «Дружеских речей» (да будут они прокляты вместе с Бафталовским отныне и до века)248. Но уже тогда же весной Н. А. сказал мне, что осенью будет издаваться Добролюбов249 и мне будет при этом дело. И вот с тех пор я имею уже третью работу через Н. А., причем если работа должна растянуться надолго, а Н. А. предполагает, что мне нужны деньги, он мне присылает их, не дожидаясь моей просьбы и уверяя, что он их взял для меня наперед. Так и перед Пасхой250 Н. А. прислал мне денег в счет работы, которую я начну только послезавтра.

Все эти факты показывают, что за человек Н. А., и я далека от того, чтобы скрывать их из ложного самолюбия. Слава Богу, время, когда оно для меня было действующим и направляющим фактором, уже прошло, и тоже, может быть, не без влияния знакомства с Н. А.

Сегодня, когда я пришла по его просьбе в Академию относительно работы (составление карточного каталога), я могла особенно почувствовать всю его деликатность по тому, как он меня знакомил с кем следует и объяснял, что я такое и зачем пришла.

Еще одно неоценимое для меня качество Н. А. – действовать на меня успокаивающе, как вид неподвижного глубокого озера, окруженного цепью гор, не допускающих к нему ни малейшего ветра, могущего принести с собой какое бы то ни было волнение. Все эти дни, например, я встревожена разными неприятностями, как мелкими, так и более крупными, и нервы у меня порядком взвинчены; но после получасового разговора с Н. А. все как-то улеглось во мне, ушло куда-то далеко, вниз, как что-то мелкое и ненужное, и осталось трезвое спокойствие, опять пробудившее готовность жить, работать и созерцать.

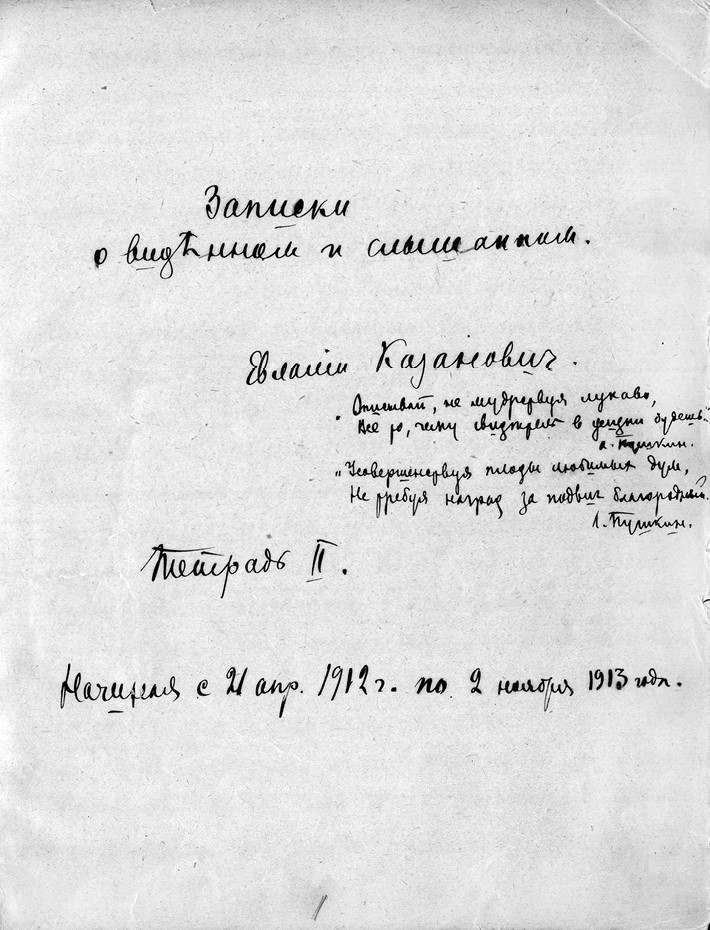

Тетрадь II

21/IV. Ужасно не хочется браться за писание, но что-то как будто говорит, что надо. Ведь сегодня у нас вздумали чествовать Шляпкина, а уж по какому случаю – я, право, не знаю; сам Булич не знает, т. к. в приветственной речи он начал было упоминать «тридц…» и оборвал, усумнившись, очевидно, в том, что скажет правильно, и ограничившись одним словом «юбилей»2.

Помню, как приятно было читать в дневнике Дьяконовой всякие упоминания о Курсах и как досадно было, что их так мало; а у меня их и того меньше: я теперь так далека от Курсов. Несколько лет тому назад все мои письма домой полны были тем, что на Курсах делается, теперь же передо мной раскрылась масса других сторон жизни, так что Курсы являются только одним из звеньев моей жизненной цепи, а не всей и самой жизнью. Но какую-то обязанность перед Курсами я чувствую на себе и потому хоть вкратце должна упомянуть о том, что и как сегодня было. Почем знать! может быть, когда-нибудь после моей смерти и эти записки попадут в печать (не боги же, в самом деле, горшки лепят!), и стыдно мне будет, что в них так мало отведено когда-то милым мне Курсам, моей Alma Mater3.

«Итак – мы начинаем»4.

Илью Александровича ждали к половине одиннадцатого, но он, конечно, на час опоздал (Akademische Viertelstunde5!) и потом экзаменовал еще двух слушательниц, так что в аудитории (IV), где мы его должны были встретить, он показался только в начале6 первого.

Главные хлопоты по чествованию приняли на себя 3 слушательницы: секретарь семинария Батенина7, прилежная ученица Ильи Александровича Яценко8 и Петрашкевич, демонстрировавшая как-то в нашем семинарии образцы идиографического [так!] письма одной безграмотной крестьянки Рязанской губернии, записавшей таким способом несколько интересных духовных стихов, между которыми стих о Федоре Тироне и Сне Богородицы И. А. нашел очень ценным9.

Эти слушательницы обходили недели за полторы всех, с кого могли рассчитывать получить деньги, и благодаря своей энергии набрали в такой короткий срок 78 р., это при нашей бедности, да в такую пору, когда на Курсы почти никто не показывается! 48 рублей из них пошли на покупку 3‑х папок со снимками Эрмитажа, Третьяковской галереи и Музея Александра III10. Можно себе вообразить, какая это должна была быть мерзость! Такой они, конечно, и оказались, но – не дорог подарок, говорят: они хлопотали от души и сделали все, что сумели, и И. А., наверное, оценил это, т. к. он вообще очень снисходителен ко всяким нашим погрешностям. Подобная черта очень привлекательна в нем, так же как и то, что он действительно любит наши курсы и наших курсисток и верит в наше будущее. Все это кладет такой отпечаток на его отношение к нам, который создает ему истинных друзей среди, правда, немногих курсисток, посещающих его занятия.

Но – к делу.

При входе в аудиторию И. А. первым делом должен был броситься в глаза зеленый угол, тот, в котором мы обыкновенно сидим во время семинарских занятий; стол, покрытый на этот раз красным сукном; две вазы: с пунцовыми розами и мещанскими (как белые кисейные кофточки с розовыми рюшиками на молодых мещаночках) гвоздиками на нем; полукресло из директорского кабинета (в кресле И. А. не помещается, и ему обыкновенно ставят на кафедру стул, ну а тут уж, ради его праздника, притащили мебель помягче и поторжественнее)11, на спинке которого слушательницы сделали его инициалы из белых нарциссов по зеленым листьям.

Этот угол был главным фокусом, к которому сходились лучи из всех точек аудитории.

На передних партах сидели прифрантившиеся семинаристки, дальше – так слушательницы.

Шляпкина встретили аплодисментами, проводили его в «красный угол», посадили, и Петрашкевич сказала ему приветственное слово.

Много было незрелого в нем, наивного; много украшений и преувеличений, – но они не звучали фальшиво, т. к. шли от чистого сердца. Петрашкевич, действительно, в восторге от его занятий, и как всякому неискусившемуся еще в этом деле новичку – ей все представляется в идеальном, розовом свете, да еще под увеличительным стеклом.

Я поняла ее вполне, т. к. и сама когда-то переживала подобное.

Петрашкевич говорила о том наслаждении, которое слушательницы выносят из занятий и лекций Шляпкина; об его умении художественно оживлять старину, назвала его даже волшебником по этой части, умеющим вливать кровь в жилы куска старой ткани, одевать в плоть отрывок пожелтелого пергамента, заставлять биться сердце старого искусства, сохранившегося в образчиках орнамента, уцелевших обломках утвари и развалинах былых12 построек. Она говорила, что И. А. обладает магической силой оживлять и воскрешать перед нами целые эпохи двумя-тремя умелыми фразами, заставляет проходить перед нашими глазами целые вереницы восставших из гробниц народов с их нравами, умозрением, домашним бытом. Эта способность И. А., его самоотверженность в деле служения родной старине заставили и нас полюбить эту старину, нашу родину, ее породившую, науку, стремящуюся к увековечению ее, и если здесь, в аудитории, мы можем благодарить за все это И. А. только словами, – то действиями мы будем его благодарить делом всей нашей жизни, когда разбросанные по всем уголкам родной России будем, по его завету, искать жемчужины в кучах ненужного мусора и, найдя, нести их на алтарь науки, как это делал и делает сам И. А.

Выражения, в каких Петрашкевич говорила, были немного наивные, но простота и теплое чувство, их сопровождающее, придали речи своеобразный поэтический оттенок.

Мы зааплодировали, после чего заговорил И. А.

Он начал с того, что, едучи к нам сегодня, вспомнил, что сегодня как раз кончается 20 лет его преподавания на Высших Женских Курсах, которые были первым высшим (И. А. особенно напирал на это) учебным заведением, приютившим его, тогда еще молодого, никому не известного ученого, и благодаря этому уже одному с Курсами должны быть связаны для него лучшие воспоминания. Затем И. А. рассказал другой момент. Когда несколько лет тому назад праздновалось 25-летие Курсов, покойная А. П. Философова, озираясь вокруг себя, встречая отовсюду массы живых, любопытных глаз курсисток, обширные, по-праздничному украшенные стены нашего актового зала, говорила, растроганная и умиленная: «Могли ли мы когда-нибудь думать, начиная наше маленькое дело, что оно на наших глазах разрастется до таких пределов!»13

– Да, – повторил и И. А., – и я не думал в то время, когда впервые вступил на кафедру перед женской аудиторией, что и кафедра эта, и аудитория превратятся в настоящий женский университет, каковым, несомненно, стали уже наши Курсы, так как не в названии же дело, господа. Помню, как проходила перед моими глазами вся жизнь Курсов, как нас сначала только «терпели» наверху, как потом с нами начали мириться и наконец мало-помалу пришли к тому, что нашли возможным даже признать за нами кой-какие права на том основании, что наши слушательницы являются прекрасными преподавательницами в гимназии и, значит, мы не совсем бесполезное учреждение.

– Итак, высшее женское образование стало в настоящее время на прочные ноги в России, так что нам остается пожелать, чтобы то же произошло и со средними школами, так как многим из вас, наверное, пришлось испытать на себе всю недостаточность вынесенной из гимназии подготовки и весь тот огромный труд и энергию, который приходилось употреблять на то, чтобы подготовить себя к университетской системе занятий.

Когда женщина заявила первые притязания на образование, ей уступили, соглашаясь, что образованная мать, пожалуй, действительно лучше сумеет воспитать своих детей, чем необразованная. Затем, когда стремления женщины стали все разрастаться и вышли за пределы детской, ей опять уступили на том основании, что, пожалуй, и для мужа лучше иметь жену – товарища и друга, чем жену – хозяйку, дальше кухни и детской ничего не знающей. Но женщина и на этом не успокоилась. Она стремится еще дальше, она пытается стать в один ряд с нами и в общественной жизни, и в науке, и в искусстве, – и мы опять уступаем.

Когда-то, по библейскому сказанию, думали, что через женщину погиб рай и мир; Достоевский же сказал, что через женщину же он и спасется, и я ему верю. Я верю, что женщина спасет мир, т. к. она внесет в него свою мягкость, любовь и ласку; но именно русская женщина, только она. В самом деле, посмотрите вокруг себя: русский мужчина является только самым рядовым работником в общемировой жизни и культуре, русская же женщина стоит далеко впереди женщин всех других народов. Где имеется еще такая масса свободных, образованных женщин, где видано такое явление, как женский университет? Только у нас в России.

Пожелаем же, чтобы из вас скорее вырабатывались те женщины, которые должны мир спасти!

Речь И. А. была покрыта шумными аплодисментами.

После него сказал несколько слов С. К. Булич.

Он тоже вспомнил былое, сравнил его с настоящим и произнес пожелания насчет будущего; в общем, он, верно, был неподготовлен, волновался из‑за предстоящей сходки (об однодневной забастовке), вид у него был более обыкновенного растерянный, а слова очень обыденны и бесцветны.

По окончании речей пошел уже просто разговор вслух между ними двумя, вертевшийся все время вокруг прошлого курсов.

Так, И. А. рассказывал, как в прежние дни, если поступали какие бы то ни было бумаги с Курсов в высшие сферы, они без прочтения и без всякого объяснения причин клались под сукно, просто потому только, что это с Высших женских курсов. А когда И. А. был деканом, директором Курсов был назначен бывший помощник Муравьева по усмирению польского восстания 60‑х годов Кулин14, «человек сам по себе неплохой, но строгий, – добавил И. А. – И вот соберется, бывало, у нас какая-нибудь сходка потихоньку, а он об ней и узнает, да сейчас ко мне: Почему не предупредили? – Не знал, говорю. – Как не знали? Ведь двери у нас стеклянные? – Стеклянные, говорю. – Сквозь них видно, что делается в аудитории? – Видно. – Так как же вы тут не видали? – Не видал, говорю, и все тут. Ну и что он со мной сделает! Так от всего, бывало, и отделывались.

А еще помню, как я – это уж много позже – с курсистками в Новгород ездил. Губернатором в то время был в Новгороде известный граф Медем. Ну, я, конечно, счел своим долгом представиться ему с несколькими депутатками от курсисток. Вы понимаете, что этого требовала простая вежливость (опять пояснил И. А. как бы в оправдание своей благонамеренности); а в результате граф и графиня15 пригласили нас всех, это, понимаете, всех 50 человек, на вечер (или на чай – не помню, как сказал И. А.)! И что ж вы думаете! Графиня так была удивлена тем, каковы курсистки, что все время мне повторяла: “Да они совсем не такие! Я никак не ожидала: они – премилые!” Вы понимаете, значит, до каких еще пор держалось в обществе такое мнение о курсистках. Но зато потом она уж так нас угощала, так кормила разными пирожками да буттербродами [так!], и когда мы возвращались в Петербург – мы в дороге еще получили от нее приветственную телеграмму».

В таких разговорах и воспоминаниях шло время, пока не пришел фотограф.

В общем, надо все-таки сказать, что И. А. не был, кажется, особенно растроган, и было как-то пусто и скучно. Разговора никто из курсисток не поддерживал, Булич подавал иногда, как встрепанный, реплики, и все шло так, как когда люди не знают, как убить время до начала чего-нибудь (обеда или домашнего концерта), и с трудом, с трудом, чтоб только не было неловкого молчания, ведут разговор на приличные случаю темы.

Может быть, если бы Булича не было, дело шло бы проще и оживленнее, а тут только счастливая способность И. А. всегда находить о чем говорить и его непосредственность и непринужденная манера скрасили нашу духовную бедность и неумение держать себя.

Но вот пришел и фотограф, студент-любитель. Сразу все оживились, точно лесные зверьки и птицы после грозы. Поднялась суета, начались бесконечные хлопоты по установке групп, и тут И. А. принял самое деятельное участие: он расставлял нас по местам, распоряжался освещением, командовал при выдержке, словом, был и тут режиссером, как на пушкинском празднике, описанном Дьяконовой16.

Снялись мы, кажется, 4 раза, и этим завершилось наше «чествование». В 2½ часа И. А. уехал, а сторож повез за ним на вокзал альбомы, цветы и стеклянную вазу из-под них…

Посмешила меня сегодня Милорадович, и жалко мне стало их обеих с Ефимовской17. До чего эти люди не могут жить без парада, без внешнего, показного: еще Милорадович в этом отношении скромнее, но это оттого, что в ней эта любовь и тщеславие запрятаны гораздо глубже внутри, у Ефимовской же они так и брызжут во всем, что она делает.

Теперь она держит государственные экзамены, и это для нее тоже своего рода парад, на котором она выступает, оглядываясь во все стороны, достаточно ли ею любуются. Уже десятки женщин посдавали за эти 3–4 года государственные экзамены, нынче осенью кроме Ефимовской сдает еще человек 20, если не больше курсисток и студенток, – а для Ефимовской и Милорадович ее экзамены являются каким-то необыкновенным подвигом, заслуживающим всяческого удивления. И никак им все-таки не удается мир удивить18! Прошли те блаженные времена, когда академички и академисты носили их на руках, а Ефимовская третировала несчастных, благоговевших перед ней молоденьких академисток хуже, чем горничных; теперь их звезда закатилась, и они никак не могут с этим помириться.

Милорадович пришла тоже на чествование Шляпкина и села со мной рядом.

Между прочим, я спросила ее, что теперь поделывает Ефимовская, и Милорадович мне сообщила, что «у Зинаиды Амвросиевны был вчера первый экзамен в университете, и потому она не могла прийти сегодня поздравить Илью Александровича». Я не допытывалась, почему, если вчера был экзамен, нельзя прийти сегодня, а поинтересовалась только, намерена ли Ефимовская в дальнейшем держать магистерский экзамен, на что Милорадович ответила: «Да, конечно, только это будет еще во всяком случае очень не скоро!» Верно, к тому времени, когда у нее уже зубки выпадут, как говорит Маша Островская!

И. А. Шляпкин перевел как-то разговор на бестужевок, чем-нибудь уже себя прославивших, вроде [Е. А.] Дьяконовой19, химички Богдановской (или Богданович), погибшей от взрыва в лаборатории20, и т. п., а Милорадович сейчас же прибавила: «А знаете, И. А., вчера ведь наша Ефимовская свой первый экзамен государственный держала! Она и не пришла потому сегодня Вас поздравить». С каким видом и интонацией это было сказано! Как раз как если бы мать говорила о своей дочери, первой женщине, выбранной в парламент и имевшей накануне первое публичное выступление, покрывшее ее лаврами. Такая гордость была в ее тоне, такое сознание мирового значения упоминаемого факта, такое чувство собственного достоинства. Право, точно Ефимовская вчера мир перевернула.

23/IV. Прочла Аннунцио «Сильнее любви»21. Слабо; много ходульности, риторства и декламации. Что у Достоевского просто и на самом деле ужасно, то здесь разрисовано таким; как раз как украшения некоторых диких племен на лице или «страшные» маски наших детей. Что у Ницше огонь и жар сердца, то здесь – фейерверк или блестящая шутиха, и те не всегда удачны.

В общем – шумиха трескучих фраз.

И вдобавок – какая-то психическая извращенность. Много лучше «Веер лэди Уиндермайер» О. Уальда22, который прочла вчера.

Впечатление немного портится только однообразием его психического настроения, повторностью образов, типов и характеров, также некоторой долей тенденции, но в общем талант несомненный обнаруживается в нем, и отдельные сцены очень недурны. Впрочем, после шекспировских драм на меня ничем уж не угодишь: все, что пишется теперь для театра, кажется мне слабым и бледным.

24/IV. Тяжело, устала я! Отдохнуть бы теперь хорошенько, пожить хоть месяц где-нибудь вдали от всяких гнетущих мыслей и забот. Пожить бы в деревне, да так, чтобы в нее не прорывалась никакая серость, никакая будничность, никакая обломовщина. Так, чтобы было с кем душу отвести, было с кем поделиться своими радостями. Так, чтобы были эти радости…

Уснуть на это время? Нет! Жизнь уйдет, и потом опять рвись догонять ее. Да и пропустишь то интересное, что может встретиться в этот промежуток.

Пожить так, чтобы не терять нити жизни, чтобы не рвать с ней, а только побыть пока не участником, а сторонним наблюдателем ее течения; а потом – хоть опять за свой рычаг, за обычную лямку…

25/IV. Давно уж не была я в такой настоящей курсистской атмосфере, как сегодня в столовой.

Мама послезавтра уезжает, и мне надо самой промышлять насчет обеда. Вот я и пошла на Курсы.

Народу еще мало. Теперь завели моду выдавать кушанья за наличные деньги, а не по билетикам, как прежде. Причем сдачи не дают, так что приходится сначала идти в кассу менять деньги, а потом с разменянными медяками идти за обедом. Неудобство то, что в такой давке, тесноте и поспешности, какая царствует в столовой, когда все кругом кричат: «Скорее, скорее, не задерживайте других», – не одна из нас, думаю, ошибется и переплотит [так!] лишнее, как сделала сегодня и я. Но для столовой комиссии удобство, верно, то, что злоупотреблений меньше, чем бывало с купонами.

Кажется, и увеличили столовую, а места все не прибавилось: столы стоят так близко друг от друга, что, когда за ними сидят, чуть побольше отставив стулья, пройти между можно только с большим трудом. У стен тянутся длиннейшие «очереди» за первым, вторым, третьим, кашей, молоком и т. п. Тарелок, ножей, ложек никогда нет, хлеб накрошен и обломками валяется по всем столам и корзинкам, клеенки залиты жирными лужами, в стульях и местах большой недостаток.

К передним в очередях то и дело подходят новые с просьбой взять порцию и на их долю! Одни соглашаются, другие угрюмо, или презрительно, или с соответствующими наставлениями отказываются: «Несправедливо, товарищ, – говорят в таких случаях, – с какой стати будем мы задерживать тех, которые давно ждут своей очереди; становитесь сами в хвост». – Но всегда находятся сговорчивые люди, и при некоторой настойчивости и ловкости обед можно получить сравнительно скоро.

Мне долго пришлось ожидать своей порции, однако в конце концов я ее получила и села на свободный стул. Рядом сидела маленькая, худенькая курсистка, первогодница или второгодница, не старше. Она торопливо ела свою порцию битков за 14 коп. и разговаривала с другой, стоявшей напротив в очереди.

– Написали? – спросила та.

– Накатала! Сегодня вечером читать буду.

– Сколько времени вы его писали? Я свой в неделю приготовила.

– Ну, я в два часа. Три часа читала, а два писала, всего пять часов ушло на него. Боюсь только, что у меня одни стихи, весь реферат из стихов.

– Это ничего: у меня тоже были одни стихи; об нем нельзя ж писать без стихов, нужны цитаты.

– Вот еще плохо, – недовольно отзывается моя соседка, – она не указала никаких пособий, так что мне не с чего было списывать, пришлось все от себя выдумывать.

О ком был реферат, кто была эта «она», не хотевшая указать пособий, – не знаю; думаю, не в просеминарии ли Глаголевой было дело, такими рефератами, верно, особенно богат ее просеминарий23. Однако надо сознаться, что подобное отношение курсисток к работе не исключительный случай, а обычная, характерная для большинства вещь. Рефераты курсисток – в большинстве те же гимназические сочинения, а отношение к своему делу – чисто школьное, полудетское, полу просто недобросовестное.

Покончив с мясом, я пошла за кашей.

Среди дежурных находится и пожилая слушательница, которой фамилии не знаю. Я часто видела ее зимой на улице в куцой кофточке, торопливо бегущую с тетрадкой в посиневших руках без перчаток. Попадалась она мне и на Курсах в ситцевом фартуке с раскрасневшимися от кухонной жары щеками и неприятным запахом чада, распространяемым ее платьем. Не знаю, занимается ли она науками, но в столовой комиссии она работает очень энергично. Глядя на нее, мне всегда казалось, что она из того типа матерей, у которой все дети разосланы по разным местам России и она, в память их, является другом и помощником таких же, хотя и чьих-нибудь чужих детей. Ей, видно, приходилось сталкиваться с горем и нуждой, и она вышла закаленной из всех испытаний, которые ей посылала жизнь. Может быть, все это только моя фантазия, может, у нее никогда и не было детей, а если были, то теперь служат где-нибудь преблагополучно в благонамеренных местах или живут с ней вместе в Петербурге; может быть! Но это как-то не шло бы к24 ней25.