Полная версия

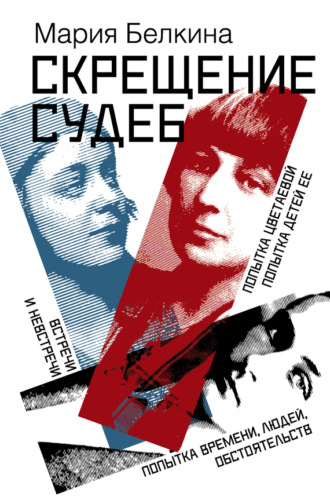

Скрещение судеб

В своих воспоминаниях М.Шагинян писала: «Часть тогдашних моих современников восхищалась не только “не нашим”, “западным” звучанием ее стихов, но еще и не нашими, западными черточками ее внешнего облика».

Мне кажется неправомерным употреблять по отношению к стихам Марины Ивановны слова «западное звучание», это обнаруживает незнание ее творчества или нежелание понять его, и, думается, бесконечно прав Борис Леонидович, говоря: «Она была более русской, чем мы все, не только по крови, но и по ритмам, жившим в ее душе, по своему огромному и единственному по силе языку…»

Вот такому:

Полыхни малиновою юбкой,Молодость моя! Моя голубкаСмуглая! Раззор моей души!Молодость моя! Утешь, спляши!Полосни лазоревою шалью,Шалая моя! ПошалевалиДосыта с тобой! – Спляши, ошпарь!Золотце мое – прощай – янтарь!..Или еще –

Русской ржи от меня поклон,Ниве, где баба за́стится.Друг! Дожди за моим окном,Беды и блажи на́ сердце…Ты, в погудке дождей и бедТо ж, что Гомер – в гекзаметре.Дай мне руку – на весь тот свет!Здесь – мои обе заняты.Впрочем, почти на каждой странице вы найдете подтверждение того, что прав Борис Леонидович!

А что касается западных черточек внешнего облика Марины Ивановны – шарфики на шее, гребешки в волосах, кофточки, то все это просто не замечалось на ней; она была сама по себе! И при всем моем тогдашнем «низкопоклонстве» перед всем «парижским», ибо для нас это было за семью печатями, – ничего не осталось в памяти от этой ее «западности»! Разве только стройность, подтянутость, «узкий нерусский стан», а не столь характерная для русских женщин расплывчатость форм, тяжеловесность.

Запомнились кожаные мешки (или сделанные под кожу), в которых она привезла вещи, у нас с такими не путешествовали. Они валялись у стен в комнатах ее временных жилищ и на улице Герцена, и на Покровском бульваре. Но они кричали скорей не о том, что оттуда, а о том, сколь бесприютна и бивуачна ее жизнь здесь у нас! Пожалуй, что действительно было парижского, это – Мур. Своей манерой держаться, своей лощеностью, умением носить костюм, повязывать галстук он был очень «не наш» и казался парижанином, а может быть, он и вправду был им…

Когда мы с Тарасенковым вошли в комнату вслед за Мариной Ивановной, Мур лениво поднялся и небрежным наклоном головы приветствовал нас, заслонив собой окно. Он был высокий, плотный, блондин, глаза серые, черты лица правильные, тонкие. Он был красив, в нем чувствовалась польская или немецкая кровь, которая текла и в Марине Ивановне. Держался он несколько высокомерно, и выражение лица его казалось надменным. Ему можно было дать лет двадцать или года двадцать два, а на самом деле он родился 1 февраля 1925 года – значит, в июле сорокового ему было пятнадцать лет и пять месяцев!..

Он был в тщательно отутюженном костюме, при галстуке (это несмотря на жару), и носки были подобраны под цвет галстука, о чем не без укора было замечено на обратном пути Тарасенкову, который пришел в рубашке и не захотел надевать пиджак, заявив, что все это не имеет значения.

Марина Ивановна и Тарасенков сразу заговорили о стихах – о чужих, не ее. У Тарасенкова была любимая игра: бросить строфу, строку, чтобы собеседник подхватил, и Марина Ивановна включилась мгновенно, и стихи стали отлетать, как мячи от ракеток, от одного к другому. Казалось, азарт охватил их обоих, и с такой быстротой они перебрасывались стихами, что можно было подумать, будто и впрямь разыгрывается матч на первенство.

Мы сидели с Муром в разных концах комнаты и молчали. Я все никак не могла привыкнуть к писательской среде, где если не все были гениями, то хотя бы талантами, а если не талантами, то знаменитостями, людьми, которых привыкли читать, о которых привыкли писать. Я чувствовала всегда себя несколько пришибленной и не решалась проронить хоть слово. Мур мне казался союзником, мне казалось, что и он должен ощущать то же. Но я ошиблась, впоследствии оказалось, что он мог легко вступать в разговор на равных со взрослыми, с безапелляционностью своего не мнимого, вернее, не зримого возраста, а подлинного пятнадцатилетия. Он даже Марину Ивановну мог оборвать: «Вы ерунду говорите, Марина Ивановна!» И Марина Ивановна, встрепенувшись как-то по-птичьи, на минуту замолкала, удивленная, растерянная, и потом, взяв себя в руки, продолжала, будто ничего не произошло, или очень мягко и настойчиво пыталась доказать ему свою правоту. Он всегда называл ее в глаза – Марина Ивановна и за глаза говорил: «Марина Ивановна сказала, Марина Ивановна просила передать!» Многих это шокировало, но мне казалось, что мать, мама как-то не подходит к ней, Марина Ивановна – было уместнее.

Я исподтишка продолжала ее разглядывать, впрочем, это исподтишка было ни к чему, ибо она на меня не обращала ни малейшего внимания. Она сидела чуть наклонив голову, наморщив лоб, сдвинув брови, очень сосредоточенная. Курила, смотрела в сторону, стихи произносила четко, громко. И, продолжив строфу, начатую Тарасенковым, без паузы бросала ему новую. Она не догадывалась, с кем имеет дело: переговорить Тарасенкова стихами было невозможно. Он мог двадцать четыре часа без передыха читать стихи, с ним заключались пари, но никто никогда не выдерживал и сдавался. Был у него такой давний приятель – Ярополк Семенов (Марина Ивановна потом с ним познакомится), они – Ярополк и Тарасенков – не раз сцеплялись на страницах газет и журналов, правда, я терпеть не могла статей критиков, литературоведов и не читала их, не делая исключения и для Тарасенкова, так что не знаю, о чем они вели спор. Но время от времени они, в память студенческих лет, устраивали турниры поэзии, ночные бдения, когда всю ночь напролет читали друг другу стихи наизусть, запивая их крепким, как йод, чаем, расходуя за ночь не менее двухсотграммовой пачки. Но когда после Отечественной войны оба вернувшиеся с фронта, измотанные и изношенные (Тарасенков прошел блокаду Ленинграда, Ярополк получил четыре ранения), они возобновили этот турнир поэзии, скинувшись чаем, ибо купить его тогда было непросто, то посреди ночи пришлось вызывать неотложку: сердца у обоих не выдержали не чтения стихов – крепости чая.

Тарасенков мог на пляже, в редакции, в гостях затевать эту игру, которая тянулась часами, увлекая участников. Случалось, от истинных поэтов переходили к рифмачам, стихоплетам, начинались курьезы. Тарасенков почти всегда выходил победителем, ибо в его памяти стихи были заложены, как в электронной машине. Под конец он приберегал «тяжелую артиллерию» и пускал ее в ход, когда видел, что участники игры уже выдохлись, тогда он читал:

Обвивает вкруг нееОн со страстью дикой руки.«О сокровище мое,Ты дрожишь в предсмертной муке!»Никто продолжить стихов не мог. Тарасенков уверял, что автора все отлично знают, он широко известен; начинали перебирать имена, но никто не угадывал. Просили прочесть стихи до конца, но и это не помогало, и, когда все сдавались, Тарасенков торжественно объявлял, предвкушая эффект: «Карл Генрих Маркс!»

Марину Ивановну он тоже доконает этой строфой, но уже позже, на Конюшках, правда, то, что это стихи самого Карла Маркса, на нее не произведет ожидаемого впечатления, и она с полным равнодушием скажет:

– Поэта бы из него не получилось, это сразу видно…

Но тогда на улице Герцена ниже стратосферы истинной поэзии Марина Ивановна и Тарасенков не спускались. У меня в записях значится: читали Блока, Пушкина, Тютчева, Пастернака, Ахматову.

– Марина Ивановна, вы забыли про чайник, – произнес Мур.

– Ах да! – Она вышла на кухню и принесла огромный чайник.

– Отличный чайник, – сказала она, – никогда не выкипает до дна…

На столе стояли приготовленные стаканы в подстаканниках, какая-то странная, из темного металла чашка с блюдцем и открытая пачка печенья. Марина Ивановна сказала, что нальет мне в свою любимую чашку, а сама будет пить из стакана. Я по рассеянности и от смущения, которое все еще не оставляло меня, не сообразила, что металл от кипятка нагревается, и, хлебнув чай, обожгла губы о края чашки.

Мур это заметил.

– Я же вам говорил, Марина Ивановна, – сказал он, – ни один нормальный человек не может пить из этой чашки.

– Да? – пожала плечами Марина Ивановна. – Но Нина[4] уверяет, что она тоже любит пить чай именно из этой чашки.

– Она это говорит исключительно для того, чтобы сделать вам приятное, – отчеканил Мур и, протянув руку, взял с подоконника стакан и поставил его передо мной:

– Перелейте сюда.

Но я решила поддержать ту, неизвестную мне тогда еще Нину, а главное, Марину Ивановну и стала уверять, что мне тоже нравится пить чай из такой чашки и что у меня дома есть такая же. Мне и правда отец подарил в детстве очень похожую, мода, что ли, была на такие чашки, но пить из нее чай было совершенно невозможно, а так как она была серебряная и внутри позолоченная, то и отлеживалась чаще всего в ломбарде.

Потом Марина Ивановна читала стихи, свои. Получилось это как-то само собой, никто ее не успел попросить, просто начала читать. Читала спокойно, без завывания, взлетов, придыхания, как многие поэты, читала ровно, четко, не проглатывая концы строф, не глядя ни на кого. Мур уткнулся в книгу, он, видно, слышал те стихи уже не раз, и ему было неинтересно. Я не умею ловить стихи на слух и всегда предпочитаю, чтобы сама, глазами, но она читала так просто, что все доходило.

Потом мы пошли пройтись, в комнате было душно. Тарасенков за спиной Марины Ивановны и Мура показал мне глазами на сумочку, я выгребла и незаметно передала ему все содержимое, и он пригласил нас зайти в кафе «Националь» выпить кофе и съесть мороженое. Мы еще несколько раз заходили сюда, на улицу Герцена, за Мариной Ивановной и вели ее в это кафе, благо оно было в двух шагах, а потом бродили по улицам. Но чаще всего мы встречались у нас на Конюшках.

Где спят овеянные тайной особняки

Конюшки… «Жизнь вернулась так же беспричинно, как когда-то странно прервалась. Я на той же улице старинной, как тогда, в тот летний день и час…» Конюшки. Не надо путать со Староконюшенным на Арбате. Староконюшенный еще существует. Конюшков больше нет. Их можно воскресить только в памяти… Они были расположены у подножья высотного дома, того, что стоит теперь на площади Восстания, Кудринской площади. Если встать к этому дому лицом, то с левого края, с балюстрады, внизу откроется взгляду грандиозная стройка. Ничего не осталось от планировки старых улиц – все сплошь застроено высокими домами, одни уже воздвигнуты, другие поднимаются. От прежних Конюшков только узенький тротуарчик сбегает вниз под горку от площади – это кусок коротенького Кудринского переулочка, он загибает в Малый Конюшковский и тут же упирается в стройку. И вдруг… Среди навала гигантских плит, кирпичей, труб – тополь! Еще стоит, зажатый со всех сторон, поредевший, чахнущий там, где когда-то на стыке двух Конюшковских – Большого и Малого – так пышно разросся над деревянным особнячком…

Конюшки… Если перенестись в отдаленные от нас времена и представить себе, что вместо площади Восстания на горе живописно раскинулась деревушка Кудрино (отчего потом и получила название площадь, переименованная после революции в площадь Восстания), а вокруг, там, где Пресня, Арбат, Садовая, – леса, болота, луга, то в сторону Смоленской, может быть там, где теперь американское посольство, или чуть дальше стоял Новинский монастырь. А за спиной монастыря, внизу, под горкой, расположился монастырский конюшенный двор; от него и пошли Конюшки.

В мое время в районе этого конюшенного двора, параллельно Новинскому бульвару, нынешней улице Чайковского, от Девятинского переулка, где стояла, да и теперь еще стоит, церковь Девяти Мучеников, начинался Большой Конюшковский переулок, другим концом своим обтекая горку (летом зеленую, зимой ледяную, и с нее можно было скатываться на салазках прямо к нашему парадному!), упирался в старые строения, а когда на площади поставили небоскреб, – в его каменный фундамент, в его гаражи. Это был тупик. А под углом к Большому Конюшковскому переулку, от Кудринской площади, не выходя на нее, от Кудринского переулка, от заднего фасада пятиэтажного дома, в грязной подворотне которого мы однажды спасались с Мариной Ивановной во время бомбежки, сбегал вниз по булыжникам, обтекая горку с другой ее стороны, Малый Конюшковский переулок, пересекая Большой Конюшковский и ниже вливаясь в Конюшковскую улицу, ведущую к Зоопарку.

Но чтобы выбраться из плена всех этих Конюшковских тупиков и горбатых, кривоколенных изгибов старой Москвы, надо было еще свернуть из Малого Конюшковского в совсем уже коротенький, всего пять домов, Кудринский переулочек, вот он-то и выводил Конюшки на площадь, как раз напротив улицы Воровского-Поварской. Одна сторона этого Кудринского переулка уцелела, с ее угла и начинается нынешняя магистраль – улица Чайковского, которая ведет к Смоленской площади.

Ну а если говорить о самой Кудринской площади, то тогда, в начале сороковых, когда у нас на Конюшках бывала Марина Ивановна, у площади был несколько иной вид. Небоскреба еще не было. Вместо него стояла белая церковь с высокой белой колокольней, сквозь пустые проемы которой (колокола были сняты) виднелось закатное небо Пресни почти от самого Арбата, с начала Поварской. Движение было не столь еще интенсивным, и площадь можно было переходить в любом направлении. Поток машин тек в основном по Садовой-Кудринской к Смоленской. А снизу, от Баррикадной, от Зоопарка в гору, медленно полз трамвай – 1, 16, 22 и, отдышавшись на остановке посредине площади, следовал дальше, по улице Герцена, к Никитским воротам.

На углу Поварской, примыкая к крылу белого особняка, где во дворе за решетчатыми воротами помещается Союз писателей, была керосиновая лавка. Газ в Москве был главным образом в центре, в больших, хороших домах, а Конюшки, Пресня готовили на керосинках и примусах. И когда в Союзе писателей был установлен гроб с телом Маяковского и очередь искренне желающих проститься с поэтом, а не пригнанных по разверстке от райкомов шла мимо этой керосиновой лавки, загибая по Кудринской площади, а затем сворачивая на улицу Герцена, – то конюшковские хозяйки, привыкшие к постоянным нехваткам и очередям, не зная еще, в чем дело, в панике неслись с бидонами и четвертями, боясь, что разберут весь керосин и потом будут выдавать его по карточкам.

Вторая керосиновая лавка тоже находилась на площади и была в том порядке домов, который отделял от площади Кудринский переулок. Это были старые двухэтажные лавки-лабазы. На углу помещался продовольственный магазин, затем аптека, керосиновая лавка и у самой уже церкви – тот пятиэтажный дом, в подворотне которого мы застряли с Мариной Ивановной, не успев перебежать площадь и укрыться во Вдовьем доме, где находилось бомбоубежище: Конюшки своего бомбоубежища не имели.

Вдовий дом – единственное украшение Кудринской площади. В 1812 году мимо него, по воле Льва Николаевича, проезжала Наташа Ростова, покидая Москву, обреченную на сдачу французам, покидая свой дом, тот самый соллогубовский особняк во дворе за решетчатыми воротами на Поварской, где ныне Союз писателей, где в двадцатых годах был Дворец искусств, где выступали Блок, Белый, Бальмонт, Цветаева, где в 1918 году в Народном комиссариате по делам национальностей первый и последний раз в своей жизни несла службу Марина Ивановна. А весной 1922 года пасмурным днем вместе с маленькой Алей она ехала мимо на извозчичьей пролетке, увозившей ее с Борисоглебского, из ее последней московской квартиры, на пожизненное скитание… Проезжала через Кудринскую площадь, минуя Вдовий дом, к Виндавскому вокзалу.

Не знаю, любила ли Марина Ивановна Кудринскую площадь двадцатых годов, булыжную, тесную, загроможденную неказистыми строениями, со сквером посредине, с огромным домом-скалой, которым заканчивался один из красивейших московских бульваров, тенистый Новинский бульвар, а по бокам этого бульвара тянулись узкие проезды к Смоленскому рынку. Знаю только, что ту, сороковых годов, серую асфальтовую пустошь площади и вместо Новинского бульвара, столь безжалостно вырубленного, – гигантскую магистраль, текущую к Смоленской, она не выносила и боялась на нее ступить.

Когда она должна была прийти к нам одна, без Мура, мы обычно встречали ее на углу Поварской или Герцена, смотря откуда она шла, а она всегда шла, не ехала, так как не любила городской транспорт. И когда мы ее переводили через площадь, она судорожно цеплялась за руку, то пускаясь чуть ли не бегом, то вдруг в самом неподходящем месте останавливаясь как вкопанная. Ей казалось, что все машины несутся именно на нее. И когда мы наконец входили в наш тихий Кудринский переулочек, она с облегчением вздыхала.

– Ну, слава тебе господи, наконец-то миновали! Наконец выбрались из этого асфальтового ада.

Конюшки были зеленые, в палисадничках, с чудесными старомосковскими двориками, заросшими травой, где цвели и отцветали одуванчики и буйно разрастались лопухи. Конюшки были деревянные, штукатуреные особнячки с мезонинчиками, с крытыми галерейками, бывшие каретники, конюшни, переделанные после революции под людское жилье. Редко встречались казенного типа трех-четырехэтажные дома. Конюшки были булыжные, горбатые, с щербатыми тротуарами, и на мостовой сквозь булыжники пробивалась трава, подорожник рос в выбоинах тротуаров. А тополя – здесь почему-то все больше было тополей – тянули свои ветки из-за заборов, образуя тенистые навесы над узкой улочкой, и в конце июня, в июле по Конюшкам мели неистовые тополиные метели.

Однажды мы вели Марину Ивановну к себе по булыжной горке вниз, и она сказала:

– Мы с мужем хотели поселиться обязательно в каком-нибудь маленьком провинциальном городке[5]. Чтобы никаких трамваев, автобусов, метро, где-нибудь на юге, чтобы печи топить не часто…

«Я бы хотела жить с Вами в маленьком городе. Где вечные сумерки. И вечные колокола. И в маленькой деревенской гостинице – Тонкий звон старинных часов – как капельки времени…» Детям, конечно, нужна Москва…

Она часто читала стихи – просто так – к слову пришлось, к случаю, но мне не всегда было понятно, свои ли она читает, чужие ли, – и я потом каждый раз спрашивала у Тарасенкова, выказывая свою серость.

А Конюшки и правда были тихой провинцией – городком, и это в каких-нибудь трех минутах ходьбы от центральной Садовой магистрали, от площади Восстания. По Кудринскому переулку – пять домов и поворот налево, в Малый Конюшковский, а по Малому – два двухэтажных, нелепо сросшихся боками деревянных дома, ворота, забор и опять поворот налево, и тут, на углу Большого Конюшковского, – особнячок, тоже деревянный, и в объятиях ступенек сквозь крылечко у дверей рос старый тополь.

Когда снимали фильмы о 1905 годе, съемки всегда вели в нашем переулке. А из реквизита киношники привозили разве что газовый фонарь и устанавливали на углу.

Борис Леонидович как-то, будучи у нас на Конюшках, сделал надпись на своей статье «Несколько положений», напечатанной еще в двадцать втором году в сборнике «Современник»: «Толя, я по твоему желанию надписываю тебе эту статью в октябре 1947 года. Я рад, что у тебя такой дом, с душой и настроением, с таким деревом над ним, в таком живописном и исторически славном переулке. Меня с тобой связывает чувство свободы и молодости, мы все с тобой победим. Я целую тебя и желаю тебе и всему твоему счастья».

«Мы все с тобой победим…» Борис Леонидович все победил, Тарасенкову этого не было дано… Он оказался не очень-то стойким и слишком был подвластен времени и обстоятельствам. Аля пишет о нем, что он был рассечен надвое и так рано умер – «от двуличия и двуязычия эпохи… от ее излучения, подобно жертвам Хиросимы…». А Фадеев после смерти Тарасенкова и незадолго до своей трагической кончины скажет мне: «Мы с Толей оба были – продукт эпохи!..»

…Ну а душой дома, конечно же, были книги, стихи, у Тарасенкова тогда, уже в предвоенные годы, была редкостная коллекция русской поэзии двадцатого века. Помню, как он ходил с линейкой и мерил поэтов метрами. Километры рифмованных строк! Их надо было разместить, все эти рифмованные строки, дать им жилплощадь, а жилплощади в этом особняке и для нас самих-то не хватало. Правда, при том квартирном кризисе, который испытывала тогда Москва, нам многие даже завидовали – отдельная квартира!

Холодные крохотные сени с узким оконцем, забранным узорчатой медной решеткой; в это оконце уже военным летом я смотрела, как вверх по булыжной горке поднималась Марина Ивановна с Муром, унося навсегда с Конюшков чемодан, в котором она хранила свои тетради, фотографии, письма, и среди прочих писем – те самые письма Рильке. Это я уговорила ее забрать чемодан, а потом каялась Але…

Из сеней был вход в квартиру: маленькая кухня, где вдвоем не разминуться, ванна у плиты, на ванне деревянный щит, служивший кухонным столом, коридорчик шириной в метр и стеклянная раздвижная дверь в кабинетик отца. Там в стеллажи с книгами был вделан ломберный стол, крытый красным сукном, доставшийся от хозяина дома, купца, – на таких когда-то играли в карты. Стол складывался, и тогда можно было выдвинуть из угла вольтеровское кресло, единственное, что помещалось в этом крохотном кабинетике кроме двух стульев. Под креслом находился люк в подпол – в тарасенковское книгохранилище. Книги в нашей комнате и в кабинетике не помещались, и поэтому пришлось их спустить туда. В этом подполье нельзя было выпрямиться во весь рост, но сидеть в старом, продавленном кресле и перебирать книги или читать было можно, туда было проведено электричество, там царствовали пауки, и свергнуть их власть было невозможно, сколько бы атак мы ни предпринимали. Они могли за одну ночь заткать все углы паутиной и натянуть невидимые сети-ловушки, на которые мы натыкались носом; а земляной пол взрывали шампиньоны. Друзья посмеивались над нами, советуя торговать шампиньонами на рынке, благо денег у нас никогда не было.

Почему-то в это подполье не была сделана лесенка, внизу стояла табуретка, и на нее надо было прыгать, но еще сложнее было выбираться оттуда, особенно дамам, не обладающим спортивными навыками, а спорт в те годы был еще не популярен. Да и не каждый мужчина мог легко справиться с этим гимнастическим упражнением. Помню, как один очень тучный посетитель долго примерялся к небольшой квадратной дыре в полу, пока наконец не отважился и, втянув живот и весь подобравшись, стал втискивать себя по частям в люк. По-моему, не было никого, кто бы избежал искушения побывать в этом тарасенковском подполье, где хранились журналы начала века и особенно всех привлекавшие журналы двадцатых годов, хотя, правда, тогда двадцатые годы еще не были столь «модными», как ныне, но все же разноликость этих журналов, свобода высказываний были так заманчивы в пору безликости, серости, единообразия, господствующего соцреализма.

Марина Ивановна прыгала в люк легко, свободно, пренебрегая посторонней помощью, и надолго там исчезала. Она уверяла, что ей там очень хорошо и даже уютно сидеть в кресле в обществе пауков, в паутине, но, может быть, она просто ничего не замечала. Когда она спускалась вниз вместе с Тарасенковым, то из-под пола раздавалось глухое бубнение. Они читали там стихи, а из люка вздымались клубы табачного дыма. Отец – ему уже негде было сидеть в кабинетике при открытом люке – уходил в проходную комнату на свой диван, а в люк спускал самодельный вентилятор и время от времени стучал палкой в пол, напоминая Тарасенкову, чтобы он включил вентилятор. Отец боялся, что они там задохнутся в табачном дыму.

Однажды, когда пришла Марина Ивановна, я схватила веник и хотела спуститься вниз, чтобы обмести паутину, но она запротестовала, сказав, что ее удивляет, как это я не понимаю – какую мне Фландрию вывел паук!.. Потом я, конечно, спрашивала Тарасенкова про эту Фландрию, и он читал мне стихи, но в тот момент я была озабочена только тем, что нет его, иначе он бы первым спустился вниз и принял бы на себя всю паутину. А Марина Ивановна говорила еще о каком-то чердаке, где она любила читать, и как она любила этот свой чердак, а вот в подземелье, под полом, ей доводится впервые… Мне хотелось узнать у нее, что это за чердак, где она читала, и почему на чердаке? Стихи я знала: «Чердак-каюта, моих бумаг божественная смута…», но была уверена, что это лишь поэтический образ. О ее квартире в Борисоглебском я не имела представления, да и Тарасенков мне в этом помочь не мог, и только много, много лет спустя, попав в ее борисоглебскую квартиру, я уверовала, что «чердак»-то действительно был!

А на Конюшках в нашем подполье не один паук, а целая стая пауков выводила «Фландрию»! Марина Ивановна спрыгнула вниз, в освещенную дыру, я уже зажгла под полом свет, и мне показалось, что я даже слышу треск раздираемой ею паутины, когда она, согнувшись, пробирается к креслу и к полкам с книгами. Она попросила дать ей пепельницу-ковш.

За этот ковш нам поначалу влетело: это был ковш из темной меди с надломленной ручкой, видно, найденный при каких-то раскопках, его купил мой отец, который любил старые вещи.