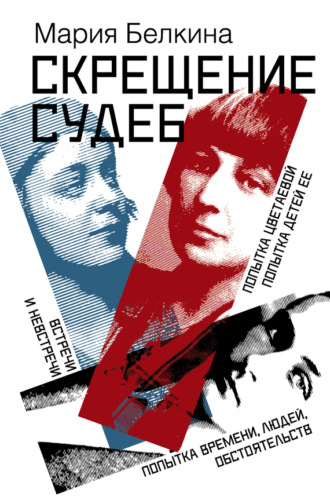

Полная версия

Скрещение судеб

А вот первая встреча с Мариной Ивановной врезалась в память до мельчайших подробностей. Это было в июле 1940 года. О том, что Марина Ивановна вернулась из эмиграции, мне стало известно, должно быть, в декабре 1939-го, Тарасенков узнал об этом раньше, ему сообщил Борис Леонидович, и в его тетради есть запись от 2 ноября:

«…Мы с Б.Л. вышли из дома, он пошел проводить меня на трамвай. По дороге он сказал мне:

– Под строгим секретом я вам сообщу, что в Москве живет Марина Цветаева. Ее впустили в СССР за то, что ее близкие искупили свои грехи в Испании, сражаясь, во Франции – работая в Народном фронте. Она приехала сюда накануне советско-германского пакта. Ее подобрали, исходя из принципа «в дороге и веревочка может пригодиться». Но сейчас дорога пройдена, Испания и Франция нас больше не интересуют. Поэтому не только веревочку, могут бросить и карету, и даже ямщика изрубить на солонину. Судьба Цветаевой поэтому сейчас на волоске. Ей велели жить в строжайшем инкогнито. Она и у меня была всего раз, оставила мне книгу замечательных стихов и записей. Там есть стихи, написанные во время оккупации Чехословакии Германией. Цветаева ведь жила в Чехии и прижилась там. Эти стихи – такие антифашистские, что могли бы и у нас в свое время печататься. Несмотря на то что Цветаева – германофилка, она нашла мужество с гневом обратиться в этих стихах с призывом к Германии не бороться с чехами. Цветаева – настоящий большой человек, она прошла страшную жизнь солдатской жены, жизнь, полную лишений. Она терпела голод, холод, ужас, ибо в эмиграции она была бунтаркой, настроенной против своих же, белых, она там не прижилась.

В ее записной книжке, что лежит у меня дома, – стихи, выписки из ее писем ко мне, к Вильдраку. Она серьезно относится к написанному ею – как к факту, как к документу. В этом совсем нет нашего литературного зазнайства…

Когда-то советский эстет Павленко сказал, что зря привезли в СССР Куприна, надо было бы Бунина и Цветаеву. Этим он обнаружил тонкий вкус. Но Куприна встречали цветами и почетом, а Цветаеву держат инкогнито. В сущности, кому она нужна? Она, как и я, интересует узкий круг, она одинока, и ее приезд в СССР решен не по инициативе верхов, правительства, а по удачной докладной записке секретаря. В этом ирония судьбы поэта…»

Разговор этот происходит, как мы уже знаем, 2 ноября 1939 года, и близкие Марины Ивановны – дочь и муж – уже находятся в тюрьме, но Борису Леонидовичу это еще, очевидно, неизвестно. Марина Ивановна была у него всего один раз летом, вскоре после приезда. Она сообщила ему тогда, что ей «велено жить в строжайшем инкогнито». Борису Леонидовичу мало что известно о ней, о подлинном положении ее семьи, и он даже путает, утверждая, что ее «близкие искупили свои грехи в Испании, сражаясь». Это потом так и пойдет ходить по Москве, и будут говорить, что муж и дочь Марины Ивановны «сражались в Испании». Но, по заверению Али и по другим имеющимся сведениям, ни она, ни отец ее никогда не сражались в Испании…

Когда Тарасенков встречается с Борисом Леонидовичем, Марина Ивановна еще живет в Болшеве, она все лето провела там, почти ни с кем не виделась и только десятого ноября перебралась в Москву, в Мерзляковский, в «каютку» сестры мужа. Тогда-то, собственно говоря, в конце ноября – в декабре, и разносится по городу – Цветаева вернулась из эмиграции!..

И я узнаю вместе со всеми. Тарасенков о той встрече с Борисом Леонидовичем умолчал. Мы еще только недавно поженились, я училась в Литературном институте, и он, видно, боялся, чтобы я не разболтала. Думаю, конечно, что Борис Леонидович сказал доверительно не только одному Тарасенкову о приезде Марины Ивановны. И кто-то кому-то тоже сказал, и тоже доверительно, но все же гласным это становится именно в конце ноября – в декабре. А в десятых числах декабря Марина Ивановна поселяется в Голицыне, неподалеку от Дома писателей, и только в июне уже 1940-го переезжает в Москву, на улицу Герцена.

«Судя по дневнику Мура, мама с Тарасенковым познакомилась в июле 1940 г., – писала мне Аля… – Один мамин новый знакомый, к-й коллекционирует ее вещи, должен поговорить с Павленко (по поводу задержания на таможне ее книг и рукописей)».

А вот запись Мура от 29.7.40 (по-французски). «…Вчера я провел приятный вечер. Мы были вместе с новыми мамиными знакомыми, Тарасенковыми, в парке культ. и от. Этот Тарасенков собирает мамины произведения и был, естественно, рад познакомиться с ней. Он культурный, симпатичный, довольно умный (но не слишком) человек. Жена его очень хороша, вполне select[2]. Мы неплохо поболтали с ней вчера, она белокурая, высокая, с приятным голосом – интересуется искусством, остроумна».

Что касается описания моей внешности и остроумия, то тут надо сделать скидку на возраст Мура, ибо чем-чем, а остроумием я никогда не отличалась, впрочем, как и белокуростью.

Но в июле мы уже, как это принято говорить, познакомились домами и бывали друг у друга. Значит, с Тарасенковым встреча произошла раньше, ибо уже где-то в июне он приводит Марину Ивановну в книжный магазин на Тверской, где работает его приятель Борис Шиперович. Тарасенков звонит ему предварительно по телефону, и тот, столько наслышанный о Марине Ивановне от Тарасенкова, да и сам знающий ее по книгам, ждет ее с замиранием сердца.

Марине Ивановне нужно много книг, и Борис обещает ей подобрать. Она долго роется на полках, она говорит, что купила бы и то, и это, ее интересуют книги и на французском языке, и на русском, но у нее нет денег на все. Шиперович и Тарасенков тоже бедны как церковные крысы и могут помочь ей только вздохами.

– Ну, какая она? – допытываюсь я у Шиперовича.

Тот не без юмора подробно описывает свои переживания, как он с нетерпением ожидал ее прихода, как переставлял книги на полках, как даже вытирал их носовым платком – подумать только, сама живая Цветаева будет их касаться!.. Как наконец отворилась дверь, и в магазин с сияющей физиономией вошел Тарасенков, пропуская впереди себя не очень высокую, худощавую женщину, в темном костюме, в берете… «Ну, ну…» – подбадриваю я Шиперовича. Но дальше он начинает мямлить, нудить что-то неопределенное, пожимать плечами и как испорченная пластинка повторять одно и то же: не очень высокого роста, среднего скорее, худая, в темном костюме, коричневом, кажется, в таком же берете – в общем, ничего особенного… От Тарасенкова нельзя было добиться и этого.

– Я не могу тебе описать, какая она, для нее это совершенно не важно, какая. Она – это она! Сама увидишь, потерпи, познакомлю.

Я еще только входила в литературную среду и наивно, с излишней серьезностью относилась к тому, кто – какой! Позже я пойму, что, в общем-то, это не имеет никакого значения. Люди уходят, остаются книги, если остаются, конечно…

Тарасенков возил меня в Ленинград, где меня потрясла петербургская квартира Лавренева. Огромные комнаты с высокими лепными потолками, белыми распашными дверями. Хрустальные люстры, картины, кабинет заставлен книжными шкафами, огромный письменный стол, заваленный рукописями, гранками, тяжелый прибор из мрамора и бронзы. Особенно впечатляла столовая: очень длинный стол, крытый крахмальной белоснежной скатертью, крахмальные салфетки, низкая хрустальная ваза с цветами, безукоризненный фарфор, холодная красавица жена, которая вышла к обеду в длинном вечернем платье; хозяин, блестя очками и остроумием, возглавлял стол, и позади него на стене во весь рост сам Петр Великий в ботфортах.

Я была на даче в Переделкине у поэтессы Веры Михайловны Инбер, где в нижней комнате камин, и стены обшиты дубовой панелью, и лестница ведет на второй этаж, и по стенам развешаны уникальные фарфоровые тарелки, которые коллекционировал ее муж, профессор Страшун. В ее комнате наверху – туалетный столик со множеством флаконов, флакончиков: Севр, Сакс… На диване подушки, подушечки. Секретерчик, статуэтки, пасту́шки, пастушки́. Домработница в кружевной наколке, в белом фартучке. И она сама, миниатюрная, с аккуратной парикмахерской прической, очень тщательно и модно одетая, седоватая и потому всегда в серо-голубом.

Была на даче у Пастернака, где ничего не запомнилось, только он сам и залитая солнцем терраса. Да еще Зинаида Николаевна, очень какая-то в противовес ему приземленная, обыденная, в кресле, куталась в серый пуховый платок, и ее слова, сказанные кому-то, врезались в память.

– Про меня говорят, что я умею удачно выходить замуж! Мой первый муж был Нейгауз, второй – Пастернак. А мне бы, наверное, надо было что-нибудь попроще…

И дача Алексея Николаевича Толстого в Барвихе, куда меня послали из ВОКСа[3] взять у него интервью. Мне повезло: по дороге на вокзал я встретила Алексея Алексеевича Игнатьева, и он, узнав, куда и зачем я еду, зарокотал, грассируя:

– Алешка – хам, он вас не примет, я его знаю! И какой он граф? Он вовсе и не граф… – сказал Алексей Алексеевич, так гордившийся своей родословной и с таким недоверием относившийся к родословной других. – Я позвоню ему, езжайте, я прикажу ему вас принять!

Алексей Николаевич и действительно не захотел меня принимать, хотя и был предупрежден и дал согласие. Он посмотрел на меня сверху, с лестничной площадки, выйдя из своего кабинета, и потом скрылся, захлопнув дверь. Я стояла внизу, под лестницей, наследив на зеркальном паркете валенками. На улице было снежно, мела метель. На мне была старенькая мерлушковая шуба, капор, я выглядела совсем девчонкой и явно была не в том ранге, в котором надо было быть для беседы с маститым писателем, а может, его разгневали следы на паркете; но, во всяком случае, он наотрез отказался вести со мной разговор. Его молодая супруга Людмила Ильинична, сверкая бриллиантами, в накинутой на плечи меховой пелеринке, бегала по лестнице, стуча каблучками, и, щебеча, пыталась сгладить неловкость положения. Она меня узнала, мы с ней встречались в доме известной московской «законодательницы мод», с которой мой отец был знаком еще до революции по театру. Спас телефонный звонок: Людмила Ильинична сняла трубку, и я поняла, что это звонил Алексей Алексеевич.

– Да, да, конечно, мы очень рады, уже приехала, я сама отвезу ее на машине в Москву, я вечером туда еду…

Мне было предложено снять шубу и мои злополучные валенки, Алексей Николаевич меня принял любезно, куря трубку, и мы беседовали часа полтора или два.

Бывала я и у Алексея Алексеевича Игнатьева в его квартире в Лубянском проезде в генеральском доме, где он занимал три небольшие комнаты, заставленные такими обжитыми дедовскими вещами. Старенький скрипучий буфет, из которого вынимались тонкого стекла бокалы с вензелями, а на стол ставились фамильные тарелки, выцветшие, поцарапанные от долгого служения, но гордо хранившие корону и инициалы своих владельцев. В кабинете графа-комбрига, маленьком и тесном, на стенах были развешаны пистолеты, сабли, карты, подвешено кавалерийское седло; стоял глобус и на этажерке – альбом с фотографиями, где Наталья Владимировна была запечатлена обнаженной на сцене.

– Я такая голая, вы заметили, даже родинка у меня загримирована, – говорила она.

При большом декольте на груди у нее была видна коричневая родинка, а у нее всегда было большое декольте и жемчужное ожерелье на полной шее, и сережки в ушах, и кольца, браслеты.

– Это все осколки, мы все с Алешенькой прожили, – вздыхала она.

Как-то при мне, задергивая шторы и глядя на темное мокрое стекло, по которому барабанил осенний дождь, Наталья Владимировна вдруг воскликнула, всплеснув руками:

– Боже мой! Я ведь только теперь поняла, какой Сталин великий человек! Подумать только – променять благословенный климат Грузии на эту мразь и слякоть! Как надо любить русский народ! Россию!..

Говорила, щуря подведенные глаза, кокетничая. А она всегда кокетничала со всеми, даже с двумя крохотными японскими болонками, лежавшими, как неживые, как вышитые на подушке, в большом кресле в столовой. Наталья Владимировна хватала их и, по очереди целуя в черные носы, уверяла, что Алешенька ее к ним ревнует. А Алексей Алексеевич, показывая мне свои фотографии, где он был запечатлен кавалергардом в белых рейтузах, в мундире, спрашивал: – Хорош, собака, а? Хорош? Влюбилась бы?

– Да я и сейчас готова.

– Наташенька, – кричал он, – иди сюда, ты слышишь, что говорит Маша.

Они были как состарившиеся дети, игравшие в жизнь, умевшие вести эту игру легко, непринужденно, радуясь друг другу, радуясь прожитому дню, не очень-то, видно, задумываясь и не принимая ничего близко к сердцу. В доме у них всегда было легко, просто, и нигде так вкусно не кормили, как у Игнатьевых. Граф сам колдовал в своей кухне, вывезенной целиком (!) из Парижа, включая плиту, сотейники, кастрюли, сковородки, ложки, плошки и всякие специи! Он собирался, окончив «Пятьдесят лет в строю», написать поваренную книгу…

Бывала я и у Лили Брик, которую впервые увидела на похоронах Маяковского, и была разочарована, что такую рыжую и некрасивую, как казалось мне, он воспевал в стихах!.. О чем и не преминула ей сказать чуть ли не при первой встрече, ибо она сразу обаяла и покорила меня. Она была старше, должно быть, более чем на двадцать лет, но никогда не чувствовалось этой разницы в возрасте.

Она умела быть молодой, не молодясь отнюдь, а сохраняя какую-то удивительную душевную молодость и интерес к жизни, и ее карие глаза так и были до последних дней живыми, искрящимися, а на слово она была зла и остра.

Бывала я уже и в милом, гостеприимном доме Антокольского, куда в любое время дня и ночи могли ввалиться гости из Грузии или из Киева и быть обласканы, накормлены, напоены в маленькой столовой с кобальтовыми стенами, овальным столом и большим диваном красного дерева. А через открытую дверь кабинетика Павлика с полок глядели такие уютные томики французских поэтов, одетые в кожу, и гипсовая маска, снятая с мертвого Вахтангова, и фотографии живого Вахтангова, и портрет хозяйки дома, актрисы Вахтанговского театра Зои Бажановой, с прямыми льняными волосами, падающими ей на лицо. И сам Павлик – маленький, шумливый, и для нас – тех давних, молодых – Павлик, и для нынешних молодых – в свои восемьдесят лет – тоже был Павлик, все с такими же горящими безумным огнем глазами, удивленно и жадно глядящими на мир.

Была я однажды и у Твардовского, только недавно переехавшего из Смоленска, в его единственной комнатушке в коммунальной квартире, где дощатый пол был выскоблен до блеска руками Марии Илларионовны, где у стены стоял стол – простой, некрашеный, со шкафчиком, какие ставились на кухне. А на табуретке сидел Александр Трифонович в косоворотке, худенький и очень миловидный какой-то юношеской миловидностью, хотя уже отец семейства и уже автор известной поэмы «Страна Муравия». Подобрав ноги под табурет, глядя очень внимательно и прямо в глаза, он внушал мне, что я лукавлю и только из вежливости делаю вид, что мне нравится его «Страна Муравия», – я горожанка, выросла на асфальте, и не могу любить Некрасова и чувствовать его, Твардовского, стихи; и что у Некрасова мне могут нравиться разве только «Русские женщины», а он, Твардовский, «Русских женщин» еще не написал…

Была я знакома уже в те годы по Литературному институту и с Луговским, и со Светловым, и с многими другими известными и неизвестными, прославленными и непрославленными писателями и поэтами. Теперь мне предстояло встретиться с Цветаевой.

Что я о ней знала, кроме ее стихов? Да, собственно говоря, ничего. Даже портрета ее никогда не видела. Знала только, что она была эмигранткой, а теперь вернулась. Вернулись же Игнатьев, и Билибин, и Куприн, вернулась и она. Художники привозили свои картины – материальные ценности. Куприн был стар, дряхл, он приехал умирать. Говорили, что кто-то на самом верху увлекался в молодости его «Ямой» и «Поединком».

Игнатьев? Была известна его история с царскими деньгами. На его счету в банках лежала грандиозная сумма, он вел закупки оружия для царской армии. На эти деньги претендовали царские генералы и министры, бежавшие из России. Но Игнатьев вернул деньги в Советский Союз, считая, что они принадлежат народу.

Когда мы были однажды в гостях у Алексея Алексеевича и он показывал нам фотографии, то был там один снимок: он в штатском на улице у дверей какого-то дома нажимает кнопку звонка.

– Вот подлецы, все-таки застукали, – весело подмигнул он, щелкнув пальцем по фотографии, – у самых дверей советского посольства!

– Кто застукал? – спросила я.

– Любопытной Варваре нос оторвали! – погрозил он мне. – Разведка одной, так сказать, империалистической державы, которая была заинтересована в царских денежках, находившихся вот в этих самых руках Алексея Алексеевича Игнатьева, вашего покорного слуги!

– Но почему же тогда эта фотография у вас? – спросила я.

– А потому, милостивая государыня, что ваш покорный слуга всегда все знал, что ему было нужно знать, и все получал, что ему было нужно получить!

И он весело и самодовольно засмеялся, откинув голову и глядя на меня – в общем-то, так ничего и не понявшую – с высоты своего гигантского роста.

На обратном пути домой Тарасенков втолковывал мне, что Алексей Алексеевич был царским военным атташе и был связан со многими европейскими разведками, что в общем-то входит в обязанности военного атташе, и, конечно, в этих разведках были люди, работавшие на него, то есть на царскую Россию, и, по-видимому, он сумел сохранить кое-какие связи, и мне бы лучше не задавать ему вопросов.

Итак, Игнатьев приехал на родину, вывезя из Парижа все оборудование кухни. Куприн с французской кошечкой Ю-Ю, на которую было дано особое разрешение нашим послом в Париже. Цветаева? Мы знали, что ее вещи и рукописи задержаны на московской таможне и ей их не выдают и что она вернулась как член семьи, а семью ее – мужа и дочь – впустили в СССР, кажется, за их заслуги в войне в Испании, но вскоре, правда, обоих арестовали. Был арестован уже Михаил Кольцов, который мог говорить из Испании по прямому проводу с самим Сталиным, и многие другие «испанцы» – и подлинные, спасавшиеся у нас от Франко, и те, кого мы посылали в Испанию сражаться с Франко. Пропаганда утверждала, что Испания была удобна для вербовки шпионов, а близкие Цветаевой были еще вдобавок и эмигранты!.. Говорилось, что муж Марины Ивановны – Сергей Яковлевич Эфрон – был там, в Париже, нашим человеком, слово «разведчик» не употреблялось, просто говорили, что он не то был связан с нашим посольством, не то даже работал там.

Да, еще мне помнится, были слухи, что, когда арестовали дочь, – а ее арестовали первой, – то Сергей Яковлевич добился приема на Лубянке. Кто говорил, что разговор он вел с самим Берией, кто – с каким-то лубянским чином, но, во всяком случае, в обеих версиях поминалось, что Сергей Яковлевич требовал немедленного освобождения дочери, стучал кулаком по столу и даже схватил в припадке гнева пресс-папье… за что и был тут же на Лубянке арестован.

Спустя десятилетия эта же история с пресс-папье вернулась ко мне бумерангом, но только в несколько иной интерпретации: Алексей Владимирович Эйснер мне рассказывал, что в 1940 году, в тюрьме, он слышал от сокамерников, что Берия допрашивал самолично арестованного Сергея Яковлевича в своем кабинете и тот будто бы схватил со стола то самое пресс-папье, а письменные приборы в подобных кабинетах, перешедшие из кабинетов царских чиновников, были увесистые, из мрамора и бронзы, и подобным пресс-папье можно было легко проломить голову, – но Берия, выхватив из ящика револьвер, застрелил Сергея Яковлевича на месте… Но каких только не ходит легенд и сколько их еще будет ходить!..

О Марине Ивановне тогда я еще знала, что она жила в Голицыне после ареста мужа и дочери, а теперь сняла комнату в Москве. И еще, что она переводит стихи и готовит свою книгу, которую собираются издавать в Гослите. Вот, собственно говоря, и все.

Как-то Тарасенков, придя домой, сказал:

– Сегодня мы идем к Марине Ивановне.

– Мы? Ты.

– Нет, мы. Она пригласила нас обоих.

Я не на шутку разволновалась. И как это ни смешно и как ни глупо, но меня взволновала не только, вернее, не столько предстоящая встреча, сколько – в чем идти на эту встречу, что на себя надеть! Советоваться с Тарасенковым было бессмысленно, он ничего в этом не понимал и считал все это ерундой (справедливо, конечно, считал, как я теперь понимаю). Дело заключалось в том, что я шла не только к поэту, перед которым преклонялась, но еще и к женщине, недавно прибывшей из Парижа!

Потом я долго выбирала в киоске у Никитских ворот цветы, не зная, какие купить, злилась на Тарасенкова, который стоял в стороне безучастный, курил. И когда я уже выбрала цветы, сказал:

– Ты знаешь, мне кажется, они ей ни к чему!

– Так чего же ты молчал?

– А ты бы все равно меня не послушалась.

И уже с окончательно испорченным настроением – сначала платья, все они были не те, не так сшиты, не такие, как хотелось, а теперь еще и цветы – я стала спускаться с Тарасенковым вниз по улице Герцена. Запоминались какие-то ворота и крыльцо направо за углом…

Дверь отворила Марина Ивановна, и первое – это был ее взгляд, тот самый, пронизывающий, леденящий, от которого я сразу забыла и о платье, и о цветах и хотела податься назад, за дверь, но за спиной стоял Тарасенков. Это длилось мгновение, она тут же отвела глаза и без улыбки очень приветливо поздоровалась. Она взяла букет, как веник, и бросила его на сундук. Так он там и провалялся весь вечер. Тарасенков был прав.

В тетради дома я записала: «Наверное, ей надо было принести сноп полевых цветов, целый луг, а не эти садовые».

Прихожая была ярко освещена, и именно там, в этой тесной, заставленной вещами прихожей, я охватила взглядом Марину Ивановну от ее серых волос до стоптанных, стареньких домашних туфель. Прежде всего в глаза бросились руки, грубые, рабочие руки с распухшими пальцами, перетянутыми тугими перстнями. Угол передника заткнут за пояс, из кармана торчит тряпка, потом выяснилось, что она прихватывала ею чайник. Широкая длинная юбка, мешковатая блуза, на шее темный мелкий янтарь.

У меня записано: «Чужая комната, забитая мебелью, чужой, не ее, какие-то этажерки, полочки, вазочки… Но вещи отскакивают от нее, как и стены, она вне их, она сама по себе! Она такая вот – в переднике, рукава блузы засучены, большие глаза ледяной серо-зелености, словно миллионы лет гляделись во льды и застыли, – на баркасе вытягивает невод из моря где-то под Мурманском, северянка, рыбачка. Или в степи варит на костре похлебку для косарей, обожженная солнцем, сквозными ветрами… “Обеим бабкам я вышла внучка – чернорабочий и белоручка!” Нет, когда я ее встретила – ничего от белоручки, все от сельской бабки, от попадьи. Столько лет прожила за границей, в Париже – и ничего от Запада. Все исконно русское и даже не городское, а скорее что-то степное, от земли – может быть, потому и сила такая в стихах…»

Впоследствии в своей журналистской практике я очень доверяла первому впечатлению. Не берусь утверждать своей правоты и в данном случае. Это, конечно, было только первое впечатление, записанное с ходу, впопыхах. Потом, раздумывая над этой записью, я поняла, что Марина Ивановна меня поразила. Я была в полной растерянности – я ожидала увидеть ее другой. Какой? Не знаю. Но другой. И в то же время там, в этой загроможденной прихожей, она, как мне представилось, так была похожа на свои стихи! А может быть, я, находясь во власти ее стихов – ведь сначала были стихи, потом она сама, – и увидела ее именно такой.

Привычные к степям – глаза,Привычные к слезам – глаза,Зеленые – соленые –Крестьянские глаза!И это «степное», «от земли» и происходило, должно быть, от ее обветренного, неухоженного лица, от жилистых оголенных рук – казалось, если понадобится, она смогла бы ворочать и пудами, что, впрочем, так и было, – наконец, от большого, неуклюжего фартука с тряпкой в кармане…

Потом я встречала ее в разных одеждах, при разных обстоятельствах. Конечно же, она была горожанка, интеллигентка и казалась более хрупкой, чем тогда мне представилась в прихожей. У нее были несоразмерно широкие плечи при очень тонкой талии и узких бедрах. Ее костюмчики, блузки – все было оттуда, из Парижа, но, как я уже говорила, все это выглядело очень по-нашенски, и не только потому, что было дешевым и давно ношенным, но и потому, как носилось. Мне кажется, доставь ей платье от самого Покена, и она бы все переиначила на свой лад, подпоясалась бы каким-нибудь первым приглянувшимся, первым попавшимся под руку ремешком, и от Покена ничего бы не осталось. Я помню, как она носилась с белым меховым воротником от тулупа, пришивая его то к пальто, то к жакету, уверяя, что он серебряный, необыкновенный и ей к лицу.

Недавно я прочла в письме Марины Ивановны к Николаю Москвину, писателю, теперь уже тоже покойному: «Я сегодня в новой шкуре…» «А шкура – самая настоящая: бар-ранья, только не вызолоченная, а высеребренная, седая, мне в масть… и своего бар-рана не променяла бы ни на какого бобра…»

Конечно же, это был тот самый баран от тулупа, не могло же у нее быть их несколько. Теперь, когда я знаю, какую она прожила нищенскую жизнь, как ничего никогда не имела, мне понятно и ее увлечение бараном, и вызов бобрам!