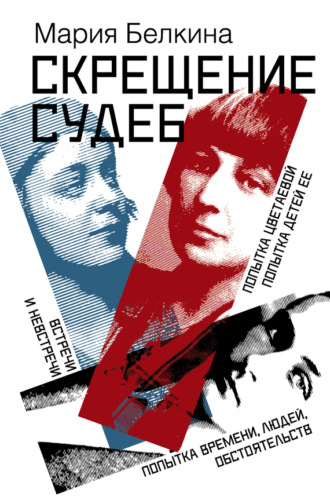

Полная версия

Скрещение судеб

– Это же кощунство, – говорила Марина Ивановна, – из этого ковша брагу пили, он ходил вкруговую, из рук в руки! Сколько людей прикасались к нему устами! Скольких он напоил! Утолил жажду!.. А вы превратили ковш в пепельницу!..

Тарасенков стал уверять, что от того, что в ковше тушат папиросы, он не портится, а так как дом у нас не пьющий, а курящий, то ковш и ходит вкруговую и опять же служит людям, а не пылится где-то без пользы на полке.

Марина Ивановна в конце концов с этим смирилась и, приходя, искала ковш глазами и, поставив его рядом с собой, постепенно наполняла окурками и пеплом при активном содействии Тарасенкова.

В подполье было тепло, огромная голландская печь, занимавшая чуть ли не треть крохотного кабинетика, обогревала всю нашу квартиру – «зало» и «гостиную» бывшего купеческого особняка. Кабинетик отец перестроил из парадного входа, где наверх в вестибюль вела широкая деревянная лестница. Эту лестницу вынули, настелили пол, и под полом осталось пустое пространство, в котором, когда я вышла замуж, Тарасенков и разместил часть своих книг. Из вестибюля были оборудованы кухня, уборная, коридорчик, были пристроены сени; очень мешал тополь, но отец бережно с ним обошелся и встроил его в крылечко.

Получилась отдельная квартира, подобные перестройки для Москвы в те годы были очень характерны, все старые особняки перекраивались, как и конюшни и каменные сараи.

По смешному стечению обстоятельств хозяином особняка, в который в начале двадцатых годов мой отец получил ордер на две комнаты, был тоже Белкин, только звали его Иваном Сергеевичем. Правда, отцу было не до смеха, когда после смерти Ивана Сергеевича дворник писал на отца доносы, что он и есть «тот самый Белкин», у которого были в Москве похоронное бюро на Садовой-Кудринской, конюшни, особняк на Конюшках и прочее, прочее. И отца лишали избирательных прав и продовольственных карточек, а время было голодное, и ему каждый раз приходилось доказывать, что он «не тот Белкин»!

Когда я пошла в школу, я узнала, что Иван Сергеевич – мой классовый враг и я должна его ненавидеть, но этого как-то не получалось, у меня не было деда, а он мне его заменил, он защищал меня от щипков своей приживалки, блаженной дурочки Саши, и от подзатыльников, которыми меня щедро награждала его мать, маленькая злая старушенция. По вечерам в столовой (отец отделился от общей квартиры уже после его смерти) он показывал мне толстые подшивки журнала «Будильник», и мне по сию пору врезались в память цветные картинки, где франт с усиками в котелке с тросточкой под мышкой никак не может вспомнить, ждет ли его Софья на Варварке или Варвара на Софийке…

Иван Сергеевич брал меня с собой в церковь. Он был старостой церкви Девяти Мучеников в Девятинском переулке. Мы приходили туда в сумерках, когда еще никого не было. Он отпирал двустворчатые деревянные двери, и на них оживали и шевелили крыльями серые, полинявшие от дождей ангелы и вздрагивал маленький черный черт, приколоченный к доскам двумя золотыми гвоздями. От своего названого деда я узнала, что черти любят копошиться на паперти, подлавливая человеческие души, но как только раздается крик петуха, они тотчас же разлетаются, а этот не успел удрать, замешкался, люди поймали его и приколотили гвоздями к дверям в назидание другим чертям и людям, чтобы они берегли свои души. Не знаю, удалось ли кому из тех чертей, что копошились на паперти в Девятинском, подловить какую-нибудь конюшковскую душу, но моей душой этот маленький черт завладел. Я не любила святых, тех, что жили в холодной, гулкой и темной церкви. Они были такие огромные, упирались ногами в пол и уходили под самый свод купола и оттуда, сверху, грозили мне длинными, тонкими пальцами, и у всех были такие недобрые, строгие лица, как и у Николая Угодника, что висел в углу хозяйской столовой, через которую мы проходили на кухню. Я боялась этих святых, а чертик был такой свой, домашний, маленький, с копытцами, с рожками, как у козленка, с длинным хвостом, я очень его жалела, и он понимал это и приходил ко мне в комнату греться в камине. Когда угли уже гасли и синий дымок шел от них, я вдруг замечала – он тут, он лежит, свернувшись клубочком, поджав ноги, подобрав хвост, спит. И я начинала говорить шепотом, боясь пошевелиться, чтобы не потревожить его, а мать сердилась на меня, не понимая, в чем дело…

И странно, что единственный человек, который догадался о моем черте, была Марина Ивановна. Если бы я тогда знала, что у нее у самой на Трехпрудном в детстве тоже был черт и она о нем даже написала, меня бы так не удивил тот разговор, который произошел у камина.

Когда Марина Ивановна заговорила о черте, то мне показалось, а впрочем, мне всегда это казалось, что в ней было нечто колдовское… Она сидела тогда перед камином в большом кожаном кресле, которое занимало чуть ли не всю комнату, и медными щипцами, доставшимися нам от того же хозяина дома, вороша угли, вдруг спросила:

– А у вас в детстве черт был?

– Да, – сказала я, растерявшись, – был.

– Большой, гладкий? – продолжала она на полном серьезе.

– Да нет, маленький, мохнатый, с жесткой шерсткой, с хвостом…

Мне показалось, что мой черт ей не понравился. Я подумала, что она, должно быть, вспомнила польский фильм «Пан Твардовский». Меня в детстве водили на этот фильм, и я потом по ночам кричала. Там действительно был большой, гладкий черт или сатана и камин был похож на наш, только над камином зеркало было не плоское, как у нас, а вогнутое – нишей, и в этой нише грелся огромный черт со своим помощником. Но я не успела спросить, в комнату вошел Тарасенков, разговор прервался. Только после войны, когда мне в руки попал ее «Черт», я поняла, почему она тогда спросила.

Она догадалась, что и домовой у меня в детстве был. Я помню, как она раз сказала, что в таком доме, как наш, нельзя без домового, что у нас должен доживать свой век последний городской домовой… Камин, узорчатый дубовый паркет с прочернью, высокие лепные потолки, где по углам на крыльях лежали головы амуров, как бильярдные шары, позеленевшие от плесени.

Наши кривоколенные переулочки и деревянный особнячок – все говорило ей о той, старой Москве.

А в общем-то Марина Ивановна умела озадачить неожиданностью и странностью вопроса. Так, например, мне рассказывал Вилли Левик, что она спросила его, тогда еще молодого переводчика:

– Хотите, я научу вас писать стихи?

– Да, конечно, – удивился он.

И собирался было сказать: а разве этому, вообще-то, можно научить, – но Марина Ивановна продолжала:

– Все это очень просто, – говорила она, – надо только отыскать такой перпендикуляр! И, как монтер на кошках, карабкаться по нему до самого верха…

А меня она спросила:

– Что бы вы предпочли: чтобы вас любили или любить самой?

– Я бы хотела, чтобы взаимно, – промямлила я.

– Ну это от молодости, вы слишком многого хотите! Я вас спрашиваю о другом – вы или вас?

– Меня, – сказала я не очень уверенно.

И поняла, что окончательно проиграла в ее глазах. Но я была застигнута врасплох, я как-то еще не задумывалась над этим, позже я буду держаться иного мнения… Но, впрочем, она и здесь сама себе противоречила, ей было крайне необходимо, чтобы любили ее. И, как это ни странно, она даже ревновала к своим стихам! В начале знакомства она как-то сказала Тарасенкову:

– Для вас важны не только стихи, но и человек…

Это было в то время, когда Тарасенков много помогал Марине Ивановне, добывая какие-то справки из Союза писателей и из журнала «Знамя», где он тогда работал, ездил на таможню, хлопотал и в конце концов помог получить все книги, рукописи Марины Ивановны, которые ей не выдавались с самого ее приезда.

Но был и другой разговор, когда Марина Ивановна в гневе говорила, что всем нужны только ее стихи, а не она, что до нее никому нет никакого дела. Она была, по-видимому, чем-то очень расстроена, Тарасенков дипломатично молчал, а я, пытаясь как-то успокоить ее, сказала:

– Но ведь ваши стихи это и есть вы.

– Да, вы в этом уверены?! Но я не автограф, меня в карман не положишь…

Однажды Марина Ивановна была в Союзе писателей на Воровского и позвонила, что хочет зайти. Тарасенков пошел ее встретить, а я успела только натаскать из холодных сеней дрова и положить их на пол перед камином. Мы всегда к ее приходу старались разжигать камин, ей явно доставляло удовольствие сидеть перед огнем. Для себя самих мы это ленились делать и довольствовались электрическим, ибо надо было идти по улице во двор, в отгороженную половину дома, и там, в коридоре, открывать дымоход. По старому русскому поверью, почему-то нельзя переделывать дымоходы – несчастье, что ли, это приносит, только хозяева дома попросили отца, когда он отделялся, не делать этого, и он их уважил, да он и сам был суеверен. И потому комната у нас была сырая, с окна всегда текло, на подоконниках прокладывали жгуты из марли, и концы опускались в бутылки из-под шампанского, подвешенные по углам. За ночь бутылки переполнялись, и на паркете всегда стояли лужи, а по обоям ползла плесень.

Тарасенков привел Марину Ивановну и, не раздеваясь, пошел открывать трубу, я принялась укладывать в камине поленья, вернее, устанавливать, так как устье было узкое и поленья не клались, а ставились; камин был приспособлен для топки углем. За стеной в коридоре загремела лестница, там под потолком была медная дверца, она открывалась, затем надо было просунуть руку и в глубине вынуть два чугунных блина.

– Ого-го-го! – раздался голос Тарасенкова в устье камина.

Я плеснула из пузырька керосином на дрова и подожгла бумагу. Марину Ивановну удивила столь сложная система открывания трубы, я объяснила ей, почему отец не переделал дымоход.

– Раз есть такая примета, я бы тоже не стала трогать, – сказала она, – я верю в приметы, в предначертания судьбы, в числа…

Камин стал дымить, это с ним случалось. Пришлось открывать форточку, я была очень смущена и, должно быть, от смущения переставляла поленья не так, как надо, и дыма становилось еще больше. Марина Ивановна стала сама переставлять поленья. Я предложила ей надеть старые отцовские перчатки, в которых всегда растапливала камин, но она так на меня глянула, что потом в ее присутствии я никогда уже ими не пользовалась. Об этом неудавшемся вечере, закончившемся во дворе нашего дома, под луной, у меня есть довольно подробная запись.

Марина Ивановна говорила о том, сколько ей печей пришлось топить! И у каждой был свой норов, свой характер, и к каждой надо было привыкать, и надо было уважительно к ним, к печам, относиться, иначе они выедали дымом глаза. Потом она говорила о том, что у нее никогда не хватало денег на дрова и они с дочерью ходили в лес и приносили на горбу вязанки хвороста… И она так привыкла подбирать сучья, что разучилась просто гулять по лесу.

Помню, эти вязанки хвороста и то, что ей самой приходилось топить печи, сразило меня тогда не меньше, чем рассказ Таты Ман, жены Вильмонта, о том, как шли они однажды с Мариной Ивановной по Вспольному переулку и та подняла с тротуара кем-то оброненную луковку и сунула ее в карман. А заметив удивленный и вопросительный взгляд Таты, сказала:

– Привычка… В Париже бывали дни, когда я варила суп на всю семью из того, что удавалось подобрать на рынке.

Мы все тогда ровным счетом ничего не знали о ее жизни…

А Тарасенков все не шел, и я не могла понять, что его там задерживает. Уж не случилось ли чего со старухами? Еще была жива мать Ивана Сергеевича, ей было, должно быть, уже под сто. Крохотная, ссохшаяся, в белом чепце, она лежала на кровати, перебирая оборки кофты, и доверительно сообщала своей приживалке, убогонькой Саше, что сегодня к ней приходил из столовой сам Николай Угодник и она с ним вместе чай пила. И Саша, топая ногами и плюясь, кричала: «Не смейте богохульствовать! Бог вас накажет! Как это к вам мог Николай Угодник приходить?» А старуха ехидничала: «К тебе не приходил, а ко мне приходил, чай вместе пили!..» А из киота к ней на кровать слетались серафимы, и она гнала их, как цыплят: «Кыш, окаянные, пропасти на вас нет!..» И опять Саша топала ногами и плевалась. Саша была Христова невеста, ей было лет семьдесят. Природа поиздевалась над ней как смогла: шея у нее была свернута набок, одно плечо вздернуто, другое опущено, ногу она приволакивала. Голова крохотная, глазки оловянные, волосы жиденькие, смазанные лампадным маслом. Всегда в черной монашеской косынке, черная юбка волочится по снегу, по грязи, и конюшковские мальчишки с улюлюканьем преследуют Сашу, пытаясь наступить ей на подол, а она бочком-бочком, бодая плечом воздух, бежит, припадая на одну ногу…

Она как-то, когда мне было лет пятнадцать, затащила меня к себе за перегородку. Ей отгородили угол той бывшей купеческой столовой, где висел Николай Угодник и стояла засохшая пальма. За перегородкой помещались кровать и сундук. И, подняв крышку сундука, Саша стала показывать мне свое «приданое» – белое одеяние и белые тапочки, доставшиеся ей от Ивана Сергеевича, от его гробового заведения. И в этом «свадебном» наряде она должна будет предстать перед своим Небесным Женихом! Она объясняла мне, что она девушка и дала обет безбрачия, и готова скорее умереть, чем допустить к себе мужчину, ибо должна чистой и непорочной явиться к своему Жениху… И я с жестокостью подростка спросила, а не боится ли она, что там все невесты вцепятся друг другу в волосы и передерутся: ведь их-то много, а он один? И потом – как он их скопом возьмет или будет выбирать?.. «Дура ты, Муська, – вздохнула Саша, – учат тебя, а понятия в тебе нет. Я ж здесь только испытание прохожу, срок мне этот на земле отпущен. Жизнь моя только там и начнется! Я ж там знаешь какой красавицей обернусь, красивше тебя буду…»

А Тарасенков все не возвращался, и я рассказала Марине Ивановне о старухах и еще о том, как, когда я была совсем маленькая, в соседней комнате, дверь в которую была теперь заклеена обоями и заставлена книжным шкафом и где теперь жил шофер, соборовали кухарку хозяев особняка. Два священника в полном облачении, в тканных золотом и серебром ризах, занимали почти всю комнату, и я была зажата между ними, как между двумя колоколами, один из которых был золотым, другой серебряным. Горели свечи, кадили кадилом, приглушенно басили голоса священников, и тоненько вторили им женские… Кухарка лежала на диване, вся в белом. Огромная, толстая, и в больших руках, скрещенных на груди, горела восковая свечка. Она лежала такая спокойная, довольная, и мне даже казалось, что она улыбается, глядя на огонек свечи, и, когда она обычным своим голосом, называя каждого по имени, просила прощения и очередь дошла до меня и она сказала: «Марусенька, прости меня», я хотела к ней броситься, но убогая Саша вовремя ущипнула меня, и я произнесла, как и все: «Бог вас простит…» Мне на всю жизнь врезалось в память это тихое, спокойное и такое нестрашное умирание…

– Да, – сказала Марина Ивановна, терпеливо выслушав меня, – надо обладать высочайшим умением – жить, но еще, быть может, большим умением – умереть! От человека слишком многое требуется!.. Жить я никогда не умела и не хотела, я терялась в жизни, она меня не устраивала, даже смолоду!..

И она произнесла целый монолог о жизни, о смерти, который, конечно, я не сумела записать. Есть еще только одна фраза:

– Я ненавижу это христианское «Бог дал – Бог взял»! Раз дал – значит, мое! Значит, я имею право распоряжаться сама… И потом, спрашивал ли Он меня – хочу ли я именно этой жизни…

Она умела интонацией подчеркивать слова. За стеной опять кто-то расставлял лестницу, и в устье камина прозвучал голос Тарасенкова:

– Идите сюда с Мариной Ивановной, здесь столько книг! Захвати с собой побольше веревок…

Это в конце концов было невежливо по отношению к Марине Ивановне, но, правда, надо было знать Тарасенкова, когда дело касалось книг…

– Какие там могут быть книги! Они отродясь ничего не читали, кроме «Будильника» и «Нивы», – сказала я.

– Все равно интересно, пойдемте, – оживилась Марина Ивановна.

Мы надели шубы и вышли на улицу. Под ногами скрипел, искрился снег, огромная бутафорская луна была наклеена на небо. Мы дошли до ворот. Высокая, из сплошных досок калитка, на калитке медное кольцо. Марина Ивановна взялась за это медное кольцо, щеколда звякнула, и калитка отворилась.

– Совсем как в крещенскую ночь! За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали… – сказала Марина Ивановна.

Тарасенкова мы застали в пыли и паутине, в застекленной галерейке, где стоял огромный ларь, в котором купцы когда-то хранили муку. На этом ларе лежали навалом книги, и убогонькая Саша выгребала из чуланчика последние. Выяснилось, что, когда Тарасенков полез открывать трубу, он попросил Сашу дать ему газету, так как забыл захватить с собой и боялся запачкать рукав сажей. Саша дала ему листы, вырванные из книги, и это были стихи…

Когда у Ивана Сергеевича забрали его гробовое заведение, он стал торговать на Смоленском рынке с лотка всякой мелочью – пуговицами, кнопками, иголками – и, чтобы заворачивать этот товар, покупал книги на вес. Книги эти были свалены в чулане, и Саша ими растапливала голландскую печь в комнате старой хозяйки. Тарасенков сиял: он обнаружил какую-то крохотную книжечку в несколько страничек, которая не значилась в его desiderata[6]. A desiderata всегда была при нем.

«В desiderata не значится!..» – это особенно ценно, значит, и в «Книжной летописи» нет. И ни в каких каталогах нет, значит, проскочила мимо библиографов, не заметили, затерялась. Значит, это его, Тарасенкова, открытие…

Я оставила Марину Ивановну, побежала обратно, опасаясь за камин, так как моих стариков не было дома. Я приготовила ужин, а Марина Ивановна и Тарасенков все не шли, и я решила пойти их поторопить, а кстати и закрыть трубу. Тарасенков уже увязывал последние книги. Марину Ивановну я застала у Саши за перегородкой. Они сидели на сундуке, Саша что-то говорила, а Марина Ивановна слушала внимательно, склонив голову, держа в руке незажженную папиросу и коробок спичек, а в углу теплилась лампадка и висел все тот же грозный, с укоризненно поднятым пальцем Николай Угодник, которого я так боялась в детстве и перед ликом которого Марина Ивановна, видно, не решалась закурить. Когда мы шли обратно через двор, нагруженные книгами, Марина Ивановна вдруг остановилась и сказала:

– И это хотели у нее отнять! Интересно, каким бы лозунгом могли ей заменить эту веру?! Чем бы она стала жить? Как бы она жила?.. Ведь вера – это редчайший, Божий дар!..

И Марина Ивановна опять унеслась далеко в своем монологе, где, собственно говоря, Саши уже и не было. Мы стояли, переминаясь с ноги на ногу, и не смели ее перебить. У меня в руках был тот самый «Будильник» из моего детства, оказавшийся весьма увесистым.

Ужинать Марина Ивановна не осталась. Сунула в сумочку что-то со стола – пирожок, печенье, – она всегда, когда бывала без сына, не забывала взять ему гостинец, говоря: – Это Муру! – и заторопилась домой. Тарасенков ее проводил. Вернувшись, он сказал:

– Ты бы записывала, что она говорит.

– А ты бы мог записать ее сегодняшний монолог?

– Пожалуй, нет.

Но это было потом – и встречи на Конюшках, и на Покровском бульваре, и у Вильмонтов, и прогулки по Воробьевым горам, а до этого ведь были еще Болшево, Голицыно, где я не присутствовала. Тогда я даже не была знакома с Мариной Ивановной.

…Воскресить прошедшее, бывшее когда-то, но давно уже минувшее, погребенное под грузом прожитых лет, позабытое, канувшее в вечность, воскресить по листкам пожелтевших записок, писем, документов, по обрывкам разговоров и воспоминаний живых и мертвых уже, воскресить, – как говорила Марина Ивановна, – чтобы увидеть самой и дать увидеть другим…

Болшевское заточение

«Обертон – унтертон всего – жуть….» – напишет Марина Ивановна о Болшеве, о болшевской даче, порог которой она переступит 19 июня 1939 года.

А 12 июня она еще в Париже. Был вокзал. «Громадный вокзал с зелеными стеклами: страшный зеленый сад – и чего в нем не растет! – На прощание посидели с Муром, по старому обычаю, перекрестились на пустое место от иконы (сдана в хорошие руки, жила и ездила со мной с 1918 г. – ну, когда-нибудь со всем расстаешься: совсем! А это – урок, чтобы потом – не страшно – и даже не странно – было!..). Кончается жизнь 17 лет…»

Кончается эмиграция, Марина Ивановна возвращается в Россию. «Сейчас уже – судьба». Судьбу не выбирают, судьбу принимают…

Хотела ли она возвращаться или не хотела?! Мне думается, об этом можно написать два совершенно противоположных трактата. Можно доказывать – хотела, мечтала, тосковала, и все будет точно! А можно доказывать – не хотела, не рвалась, сопротивлялась, и опять все будет точно!.. Ведь почти все последние годы эмиграции Марину Ивановну мучил все тот же вопрос – ехать, не ехать?! Она жила в постоянном противоборстве – «с самим собой, с самим собой!..».

Россию она любила, Россия всегда была в ней. «Родина не есть условность территории, а непреложность памяти и крови. Не быть в России, забыть Россию – может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри, – тот потеряет ее лишь вместе с жизнью». Но…

С фонарем обшарьтеВесь подлунный свет.Той страны на картеНет, в пространстве – нет.Выпита как с блюдца,Донышко блестит!Можно ли вернутьсяВ дом, который – срыт?А во Франции, в Париже, Марина Ивановна не прижилась. «Не люблю залюбленное!» Не любит Париж, не любит Францию. «Мы с ней разные!..» Но России, той ее России, старой России, – нет. «Как и той меня!..» Ей чудится Чехия, те деревеньки под Прагой, ее гора, там бы ей было хорошо, но ведь это все только мираж… А Сергей Яковлевич давно уже рвется назад, в Россию, и Аля рвется. «С.Я. разрывается между своей страной – и семьей; я твердо не еду, и разорвать двадцатилетнюю совместность, даже с “новыми идеями” – трудно… А не еду я, п.ч. уже раз уехала… Саломея, видела фильм “Je suis un évadé”[7], где каторжник добровольно возвращается на каторгу, – так вот!» Это из письма Андрониковой-Гальперн в 1933 году.

А Мур уже подрастает, он уже вторит отцу и сестре, уже надо думать о будущем Мура, о его судьбе. Здесь, во Франции, он будет вечным эмигрантом! И вот в 1936-м: «Живу под тучей – отъезда. Еще ничего реального, но мне – для чувства – реального не надо.

Чувствую, что моя жизнь преламливается пополам и что это ее – последний конец.

Завтра или через год – я все равно уже не здесь (“на время не стоит труда…”) и все равно уже не живу. Страх за рукописи – что-то с ними будет? Половину нельзя взять! а какая забота (любовь) – безумная жалость к последним друзьям: книгам – тоже половину нельзя взять! – какие оставить? и какие взять?..»

И еще ранее: «С.Я. и Аля, и Мур – рвутся. Вокруг угроза войны и революции, вообще – катастрофических событий. Жить мне – одной – здесь не на что. Эмиграция меня не любит».

«У Мура здесь никаких перспектив…»

И еще когда он совсем крохотный был, она: «я ему насказываю: – Мур, ты дурак, ты ничего не понимаешь, Мур – только еду… И еще: ты – эмигрант, Мур, сын эмигранта, так будет в паспорте. А паспорт у тебя волчий…»

«Мур там будет счастлив… – это в том же 1936 году. – Но сохранит ли душу живу (всю!).

Вот франц. писатель Мальро вернулся – в восторге. М.Л.[8] ему: – А свобода творчества? Тот: – О! Сейчас не время…

Сколько в мире несправедливостей и преступлений совершалось во имя этого сейчас: часа – сего!»

Но Марине Ивановне страшно в Москву – «я с моей Furchtlosigkeit[9], я не умеющая не-ответить, и не могущая подписать приветственный адрес великому Сталину, ибо не я его назвала великим и – если даже велик – это не мое величие и м.б. важней всего – ненавижу каждую торжествующую, казенную церковь…»

И ей страшно, что она может там, в России, потерять Мура: «Мне от него ничего не останется, во-первых, п.ч. все – во времени: здесь после школы он – мой, со мной, там он – их, всех: пионерство, бригадирство, детское судопроизводство, летом – лагеря, и все – с соблазнами: барабанным боем, физкультурой, клубами, знаменами и т. д. и т. д…!»

«Не знаете ли Вы, дорогая Анна Антоновна, – это пишет она Тесковой в 1936 году, – хорошей гадалки в Праге? Ибо без гадалки мне, кажется, не обойтись. Все свелось к одному: ехать или не ехать. (Если ехать – так навсегда)».

«С.Я. держать здесь дольше не могу – да и не держу – без меня не едет, чего-то выжидает (моего “прозрения”), не понимая, что я – такой умру.

Я бы на его месте: либо – либо. Летом еду. Едете? И я бы, конечно, сказала – да, ибо не расставаться же. Кроме того, одна я здесь с Муром пропаду.

Но он этого на себя не берет, ждет, чтобы я добровольно – сожгла корабли (по нему: распустила все паруса)…»

Но быть может, у Сергея Яковлевича нет этой возможности – вот так просто сказать: «летом еду»! Он зависит от Москвы, а Москве он не очень-то нужен там, в Москве. Москве он нужен здесь, в Париже, он один из руководителей «Союза возвращения на родину». А о тайной работе этого Союза Марина Ивановна и не подозревает…