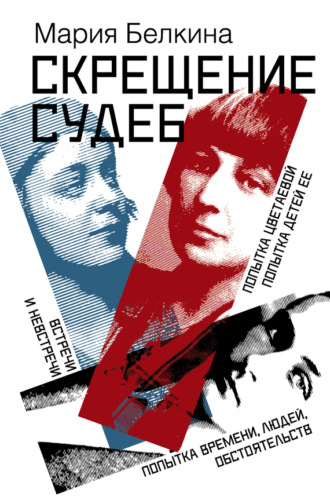

Полная версия

Скрещение судеб

Все разразится как гром среди ясного неба, впрочем, ясного неба давно уже не было над ее головой! Это произойдет осенью 1937 года: она только что с Муром вернется с моря в Париж…

А Аля уже в Москве. Ее проводили в марте. Ей нанесли столько подарков. «Настоящее приданое», – писала Марина Ивановна. «У нее вдруг стало все: и шуба, и белье, и постельное белье, и часы, и чемоданы, и зажигалки – и все это лучшего качества… Я в жизни не видела столько новых вещей сразу… В вагоне подарила ей последний подарок – серебряный браслет и брошку – камею и еще – крестик – на всякий случай…»

И Сергей Яковлевич, так радовавшийся за Алю, что она едет в Москву, – мог ли он тогда подумать, что дочь его отныне становится заложницей?! А Але вполне было достаточно быть дочерью своего отца, чтобы ее впустили в Москву. У нас любили заложников…

18 марта, нагруженная чемоданами, элегантная, красивая, полная надежды и веры в свое непременно счастливое будущее, Аля ступила на перрон московского вокзала, и Москва, празднуя День Парижской коммуны, разукрашенная флагами, гремя из репродукторов «Марсельезой» и маршами, – встречала ее.

– Я знала, когда приехать, – шутила Аля, – в честь моего приезда всегда будут вывешивать флаги!

И вывешивали… И полетели в Париж восторженные письма и домой, и «к нашей èquipe» – нашей компании – Наташе Зайцевой, дочери писателя Бориса Зайцева, с которой Аля дружила еще в Москве, в детстве, в двадцатых годах, к ее мужу Андрею Соллогубу, к брату и сестре – Вове и Ляле Бараш.

«Дорогие все! Приехала вчера. Ехала и доехала чудно. Ваши все подарки, все ваше внимание так мне дорого и близко, что не могу передать…» «Первое впечатление о Москве – мне вспомнился чудесный фильм “Цирк” и наши о нем разговоры…»

«Уже немного познакомилась с Москвой – это нерассказуемо!..» «Приняла станцию метро “Арбат” за… мавзолей! но никому не рассказала…» «Была на Красной площади – я ваша Алища, та самая с обмороками, капризами, голодовками и аппетитами, я, неряха, растяпа, я ваша парижская, несносная, и так хорошо вами любимая – ваша! На Красной площади, по которой проходили на парижских экранах первомайские парады – Кремль со звездами, мавзолей Ленина – портрет Пушкина в нечеловеческий рост – все своими глазами, своим сердцем, нашими глазами, нашими общими сердцами…»

Это восхищение Али парадами на Красной площади напомнило мне, как в 1945 году я была в Париже на Первом международном женском конгрессе. Я задержалась у Эльзы Триоле и опоздала на просмотр наших фильмов, села где-то в задних рядах и оказалась с молодыми переводчиками, русскими, их отцы эмигрировали. И как раз показывали физкультурный парад на Красной площади. Нам эти парады так набили оскомину, их вечно крутили перед началом сеансов в кино, а эти молодые люди аплодировали, были в восторге, а одна девушка, заплакав, проговорила: «Господи, как я хочу туда!» Так что Аля и ее èquipe были не одиноки.

Приподнятость Алиного настроения, ее «захлеб» объясняется еще и тем, что она наконец вырвалась на волю, из дома! Она давно мечтала о самостоятельной жизни. Она любила мать и чтила в ней поэта, и все же стремилась уйти из-под ее опеки… А Марина Ивановна, когда Аля сказала, что хочет снять комнату и жить одна, восприняла это почти как личное оскорбление. Хотя, конечно, понимала, должна была понимать, что рано или поздно дети уходят в свою жизнь и сами должны ее строить… «Она (Аля) любила меня до четырнадцати лет – до ужаса. Я боялась этой любви, видя, что умру – умрет. Она жила только мной. И после этого… Наш с ней случай был необычайный и м.б. даже единственный. (У меня есть ее тетради.) Да и мое материнство в ней – необычайный случай…» Да, Аля была удивительным ребенком, она угадывала, что именно надо сказать матери, что та хочет, чтобы ей сказали, она была ей наперсницей в семь лет и поднималась на ее высоты, и писала о ней стихи, и подражала ей во всем. И детство ее, хотя и было удивительным, но все же неестественным! И может быть, потому становление ее как личности проходило так болезненно. Она впадала в депрессию, могла часами ничего не делать: ни подмести сор, ни сбегать в лавку, ни пришить пуговицу, дерзила. Много хворала, убегала из дома. Марина Ивановна раздражалась. Происходили ссоры, а с характером Марины Ивановны они перерастали в трагедию. Обстановка была тяжелой. Виноватых и правых тут не было.

И вот Аля наконец на свободе, она может жить, как хочет!.. Но Марина Ивановна еще нагонит ее, и у Али ничего не останется в жизни, кроме матери…

«По вечерам на Кремлевских башнях горят звезды, – писала она друзьям, – и все так же, как в нашем детстве, бьют часы…»

Конечно же, она вспоминала свое детство, холодную, голодную Москву двадцатых годов! И она спешила сообщить: «Магазинов много, не хуже парижских – факт!.. Таких булочных и кондитерских, как здесь, нет в Париже…»

Все верно. В 1935 году отменили карточки, и в магазинах, по крайней мере московских, было все, и в булочной Филиппова, мы так и называли ее, и в Елисеевском (никто не говорил Гастроном № 1!).

Правда, как раз почти в это время я познакомилась с Тарасенковым на теннисном корте. Он пришел без носков и натер ногу. Носки все изодрались, а новых нигде в магазине не мог найти. Но подобные особенности социалистического быта и бытия приезжим бросались в глаза не сразу!

«С первых моих шагов по московской мостовой, – писала Аля, – я выяснила, что из всех моих друзей и знакомых, находящихся здесь, мне больше всего хочется увидеть именно Юза… И вот уже сразу его голос по телефону, сердечный и взволнованный, а вы знаете его сдержанность!..»[10]

«Послезавтра Первое Мая, Москва невероятно готовится к празднику, и все так красиво и чудесно!» Аля так ждала того первого Первого мая в тот первый год своего приезда в Москву. Год 1937-й. Первая демонстрация, гуляния на площадях, музыка, выступления артистов на эстрадах, улицы, разукрашенные гирляндами разноцветных лампочек. Ей было любопытно смотреть, как готовятся к празднику, сколачивают трибуны, украшают дома. Аля договорилась с Юзом и его женой Ниной, с которой она подружилась, что праздник проведут они вместе, вместе пойдут на демонстрацию, потом вместе пообедают, и вечером Нина с Юзом поведут ее по улицам вечерней Москвы, залитой огнями иллюминации, ей покажут площади, Центральный телеграф, где всегда сооружают что-нибудь особенное и где беспрерывно меняются движущиеся огненные силуэты, покажут мосты, освещенные по контуру, и пароходики на Москве-реке, и МОГЭС, отражающуюся в воде своими сине-красно-зелеными огнями, – словом, введут ее в ее первый Первомай.

Но ни Нина, ни Юз даже не предупредили Алю, что их планы изменились и они хотят провести праздничные дни без нее. Аля была обижена. И когда утром третьего мая она пришла в жургазовский особняк и увидела Нину на ее обычном месте за письменным столом перед кабинетом Кольцова – Нина была его секретарем, – Аля подошла и села рядом на подоконник.

И Нина, не поворачиваясь к ней, глядя перед собой пустыми глазами, еле слышно промолвила:

– Тридцатого ночью арестовали Юза…

Они были женаты только четыре месяца.

Ни Нина, ни Юз, ни Аля, как и те из нас, кого это не коснулось лично, не знали тогда, что давным-давно уже сложилась «революционная» традиция под праздники не только украшать столичные города, но и очищать их. Об этом догадался Юз сразу же, когда его привезли в тюрьму и когда он в «приемной» увидел большой ящик, доверху наполненный орденами… А ордена в то время были редкостью, и по улицам никто не расхаживал с «иконостасом» на груди.

Аля пришла в разгромленную комнату Нины. Нина боялась людей, и люди боялись ее и просили не заходить и не заходили к ней. Все было так, как было обычно в таких случаях… Только Аля, не понимающая наших страхов, бывала у Нины и не боялась с ней показываться в общественных местах.

Аля получала на дом переводы для журнала “Revue de Moscou”, который помещался в том же жургазовском особняке. Потом в комнате Нины она познакомится с Мулей Гуревичем, который забежит к Нине по соседству, они жили в одном доме. И будут у Али еще и демонстрации, и праздничные гуляния, и толкотня на площади Пушкина, где ставились киоски, в которых торговали масками, воздушными шарами и смешными надувными свистульками, которые жалобно кричали «уди-уди». Будет и иллюминация, и ночные хождения до утра, но Аля никогда не будет забывать в эти праздничные дни о Нине, которая пряталась от людей.

Аля жила в Мерзляковском переулке у тетки Лили, сестры отца, которая тогда уже часто хворала. Елизавета Яковлевна была красива, как и ее брат. У нее были выразительные, приковывающие внимание большие карие глаза, седая голова, она рано поседела. Она была обаятельна, умна. Она была режиссером, но из-за болезни работала дома: ставила голоса, учила читать стихи, прозу с эстрады. Вокруг нее всегда было много народу – актеры, чтецы, художники теснились в ее перегороженной комнатенке, где она жила вдвоем тоже с больной, хромой от рождения, очень преданной ей Зинаидой Митрофановной Ширкевич.

«Я приютилась у Лили с Зиной, – писала Аля, – в их крохотной темной (окна упирались в стену. – М.Б.) и неизменно доброй норке – теткам и самим-то, по правде, негде было жить и нечем дышать – их вытесняли, отнимали последний воздух вещи многих людей и многих поколений, призрачные вещи, вполне реально громоздившиеся и ввысь и вширь».

Там, в этой «норке», стояли два лежачих места и между ними был узкий проход. Там был втиснут шкаф, секретерчик, там всюду – книги на полках, на этажерке, на шкафу, и треснутые, когда-то любимые, фарфоровые чашки, и тарелки с монограммой деда Дурново, остатки фамильного сервиза, которые сберегут для Алиной аэропортовской квартиры! И семейные фотографии на стенах, и старинное зеркало Зинаиды Митрофановны в раме подковой. И еще две картины Фалька, подаренные Елизавете Яковлевне самим художником. Не знаю, висели ли они уже тогда, в 1937 году, я видела их значительно позже…

Стол для еды раскладывался при надобности между этими лежачими местами.

Лежачими местами – ибо это были и не совсем кровати, и не совсем диваны. На сундуках, на ящиках, где хранились вещи, рукописи, книги, семейные альбомы, были приспособлены матрацы.

Аля спала в темном проходном закутке, под книжными полками на сундуке, где потом приютятся и Марина Ивановна с Муром…

Лето 1937 года она провела с тетками на даче, а когда осенью они вернулись в Мерзляковский, то в Москве вдруг неожиданно появился Сергей Яковлевич. Один, без Марины Ивановны, без Мура, и не Эфрон, а Андреев… Сергей Яковлевич Андреев, так значилось в его документах. Как объяснил он это Але, сестрам?! Але, может, и не надо было объяснять: раз он приехал один, раз мать и Мур приедут позже, раз он здесь Андреев, а не Эфрон, – то, стало быть, так и должно. А что касается сестер, то они с детства были приучены лишних вопросов не задавать, они выросли в семье Елизаветы Петровны Дурново, известной «народоволки»[11], как называла ее Марина Ивановна. Елизавета Петровна с юных лет примкнула к революционному движению и столь активно в нем участвовала, что, будучи еще барышней, попала в Петропавловскую крепость. Откуда ее с трудом вызволил на поруки отец, офицер в отставке, дворянин, богатый помещик, в особняке которого в Москве, в Гагаринском переулке, она и жила. Отцу пришлось дать согласие на ее бегство за границу, куда переправили ее товарищи и куда за ней последовал влюбленный в нее соратник по борьбе Яков Константинович Эфрон. А на имущество отца в скором времени, в 1881 году, была наложена опека по высочайшему повелению самого Александра III, которому было доложено, что Петр Аполлонович Дурново дает дочери деньги, а дочь отдает эти деньги на революционные цели, на борьбу с царским режимом… В Москву Елизавета Петровна возвратится, будучи матерью семейства, и снова она попадет в тюрьму, теперь уже при царе Николае II, после революции 1905 года. Она и детей своих вовлекла в революционное движение, и все ее три дочери, и Вера, и Лиля, и Анна, в разное время, на разные сроки попадали в тюрьму; и сын ее Петр, рано умерший, которому Марина Ивановна посвящала свои стихи, дважды был в бегах, и только Сергей, по малолетству, не успел угодить в царскую тюрьму, но он наверстает это при советской власти! И будет сидеть и на Лубянке, во внутренней тюрьме, и в Лефортове, и в Бутырках, куда когда-то мальчиком приходил на свидание с матерью, где она мучилась галлюцинациями, которые не минуют и его… Правда, в 1908 году, при царском режиме, хоть это и трудно было, но все же Лиля, Елизавета Яковлевна, сумела добиться разрешения взять больную мать на поруки до суда и по чужому паспорту отправить ее в Швейцарию и тем спасти, быть может, от длительного заключения[12]. Спасти же таким образом и брата своего, Сергея Яковлевича, при советском режиме – подобная мысль даже и в голову не могла ей прийти…

…От близких к семье Эфронов я слышала, что Сергей Яковлевич якобы сказал сестре Лиле: «Я взял на себя чужую вину». Но это только якобы… А что он сказал там, в Париже, Марине Ивановне?! Что мог сказать?!.

10 октября Марина Ивановна и Мур спешно проводили Сергея Яковлевича, не доехав с ним до Гавра. Конечно, она знала, что он едет в Москву, но, видно, как и было условлено, полиции она сообщила: муж срочно уехал в Испанию, в Испании шла война… Полиция явилась к ней в Vanves 22 октября, подняв ее в семь утра. Был произведен обыск, забрали все бумаги Сергея Яковлевича. А затем ее пригласили в полицейский участок, в «сюртэ насьональ».

26 октября она писала Ариадне Берг: «Если я Вам не написала до сих пор – то потому, что не могла. Но я о Вас сквозь всё и через всё думала. Знайте, что в Вашей беде[13] я с Вами рядом. Сейчас больше писать не могу потому-что совершенно разбита событиями, которые тоже беда, а не вина. Скажу Вам, как сказала на допросе:

– C’est le plus loyal, le plus noble et le plus humain des hommes. – Mais sa bonne foi a pu être abusée. – La mienne en lui-jamais[14].

И 2 ноября той же Ариадне Берг:

«Вижу перед собой Ваше строгое, открытое, смелое лицо, и говорю Вам: что бы Вы о моем муже ни слышали и ни читали дурного – не верьте, как не верит этому ни один (хотя бы самый “правый”) из его – не только знавших, но – встречавших. Один такой мне недавно сказал: Если бы С.Я. сейчас вошел ко мне в комнату – я бы не только обрадовался, а без малейшего сомнения сделал бы для него все, что мог. (Это в ответ на анонимную статью в Возрождении.)

Обо мне же: Вы же знаете, что я никаких “дел” не делала (это, между прочим, знают и в сюртэ, где нас с Муром продержали с утра до вечера) – и не только по полнейшей неспособности, а из глубочайшего отвращения к политике, которую всю – за редчайшими исключениями – считаю грязью…»

Статья в «Возрождении» действительно была мерзкой. Но в том, что никто не поверит, – Марина Ивановна ошибалась. Вся пресса гудела сообщениями о раскрытии советской шпионской организации в центре Парижа на rue de Buci, где помещался «Союз возвращения на родину», и о причастности этого Союза к похищению генерала Миллера и к убийству под Лозанной[15]. И всюду поминалось имя Эфрона, активного деятеля этого Союза…

Эмиграция отвернулась от Марины Ивановны (и так не очень-то ее любившая!). Ее перестали замечать, с ней не раскланивались, встречаясь на улице, отворачивались, ее не приглашали ни на какие литературные вечера; а о журналах, о печатании ее и речи не могло быть. Но, пожалуй, самым тяжким для нее было, это когда она стояла в церкви на панихиде по кн. Волконскому, которого так любила, и плакала. И никто из знакомых не подошел к ней, все прошли мимо…

Оставались друзья. Друзей всегда бывает немного. Они вспоминали: она сразу так изменилась, постарела, осунулась, могла расплакаться, была такой непохожей на себя, такой растерянной. Потом как-то свыклась, свыкаешься со всем… Но прежней уже не была. Тому, что писали в газетах, не верила, да и газет, должно быть, не читала. Ему верила до конца своих дней. То была беда… Политику ненавидела – «всю – за редчайшими исключениями – считаю грязью». И в то же время о Борисе Савинкове писала: «Террорист – коммунист – самоубийца – и православная панихида – как по-русски! Любопытно, кто пришел? Будь я в Праге, я бы пришла. Есть чувства – над всеми: взаимочувствие личностей, тайный уговор единиц против масс, каковы бы эти единицы, каковы бы эти массы ни были. И в каком-то смысле Борис Савинков мне – брат».

Она умела смотреть «поверх барьера»! Для нее была важна прежде всего личность – человек…

Она хорошо знала о симпатиях Сергея Яковлевича к Советскому Союзу. Она писала, говорила о том, что он видит только то, что хочет видеть, а не то, что есть на самом деле. Она пыталась переубедить его и не могла… Он все больше и больше увлекался идеями коммунизма, как и его друзья. И разве только они? А выдающийся французский физик Ланжевен? Он считал себя другом Советского Союза, он, по его словам, с самого начала – «со страстным интересом следил за гигантским советским экспериментом, ибо чувствовал, что Советское государство следует к Справедливости, опираясь на науку…» (И это когда в советском застенке погибает Вавилов и многие, многие другие!) В конце своей жизни Ланжевен вступает во Французскую компартию, как и выдающийся физик Фредерик Жолио-Кюри, как Пикассо, и сколько их, других, и менее выдающихся!.. «Призрак коммунизма бродит по Европе…» А к нам, в Москву, приезжают Барбюс, Мальро, Ромен Роллан, Бернард Шоу, Фейхтвангер и, в общем-то, одобрительно относятся, с некоторыми «но», к тому эксперименту, который проделывает над нами история. А мы сами?! Кто-то сказал: человек осужден на обман…

Марина Ивановна, должно быть, давно уже привыкла к тому, что Сергей Яковлевич все время ввязывался в политические споры и драки. Еще со времен увлечения его евразийством, с двадцатых годов, когда его столько ругали за «большевизм», за симпатию к Советскому Союзу, за то, что в журнале «Версты» он печатал советских писателей: Бабеля, Есенина, Артема Веселого. А теперь он с головой ушел в работу в «Союзе возвращения на родину». Союз содействовал тем, кто хотел вернуться в Россию, помогал оформлять документы в посольстве. Вел просветительскую работу, знакомил с жизнью в Советской России. На rue de Buci было нечто вроде клуба, там вечерами собирались те, кто решил уже уехать, и те, кто еще раздумывал, и те, кто просто интересовался жизнью в Советской России. Там можно было просмотреть московские газеты, журналы, читались лекции, устраивались литературные вечера, там и Марина Ивановна читала свои стихи. Там даже был организован кружок то ли политграмоты, то ли политэкономии, его вел бывший полковник царской армии Глиноедский. Но лучше об этом расскажет Аля, рассказ ее короток, но мы хоть на мгновенье можем заглянуть сквозь «от века грязные стекла» в эти несколько комнат на rue de Buci, где разместился «Союз возвращения», сыгравший в жизни многих такую роковую роль…

Аля писала Илье Григорьевичу Эренбургу в 1961 году:

«…О Глиноедском: имени-отчества его я не помню, мы все звали его товарищ Глиноедский. Не знала и его жены. Человек он был замечательный и очень мне запомнился. Офицер белой армии, а до этого – участник первой империалистической; попал в немецкий плен, раненый. Бежал из госпиталя, спрятавшись в корзине с грязным, окровавленным бельем, ежедневно вывозившимся в прачечную. Познакомилась с ним в “Союзе возвращения”; вел он там какой-то кружок – политграмоты ли, политэкономии – не помню. Неприятно выделялся среди прочих преувеличенной подтянутостью, выутюженностью, выбритостью; был холодноват в обращении (distant, distingué). Говорил литературнейшим языком, без малейшей примеси французских, обрусевших словечек и оборотов, хотя фр. яз. знал отлично. Так и вижу его – выше среднего роста, худощавый, даже худой, гладко причесанные светлые, негустые волосы, лицо “с волчинкой”, жесткое, и, как бывает, прелестная, какая-то стыдливая улыбка. Черный костюм, безукоризненно отглаженный, белоснежный воротничок, начищенные башмаки. А кругом – шоферы, рабочие, в плохонькой, но какой-то живой одежонке, лица чаще всего небритые, руки – немытые, табачный дым, гам. Устроили в Союзе дешевую столовую, кормили по себестоимости, за гроши – щи да каша. Длинные столы, скамьи, алюминиевые миски, ложки – серый хлеб большими ломтями – вкусно было и весело, ели да похваливали – шутили, шумели. А Глиноедский не ел, а кушал, и хлеб отламывал кусочками, а не хватал от ломтя. Мы – тогда молодежь – втайне подтрунивали над ним, над разутюженностью его и отчужденностью, но на занятиях сидели смирно: человек он был эрудированный – и строгий по существу своему. Один раз опоздал он на занятия, я сбегала за ним, жил он в этом же здании на rue de Buci (странный громадный престарый черный грязный дом) – в мансарде. Постучала. Не отвечают. Толкнула дверь – открылась. Никого – и – ничего. Крохотная клетушка, по диагонали срезанная крышей, где-то там мерцает тюремное окошечко размером в печную дверцу. Страшная железная – какая-то смертная койка с матрасиком-блином, а из-под матраса видны те самые черные “безукоризненные” брюки – так вот и отглаживаются. На спинке кровати – та самая – единственная – белая рубашка. На косой табуретке – в изголовье керосиновая лампа, два тома Ленина. Все. Нищета кромешная; уж ко всяческим эмигрантским интерьерам привыкла, а эта в сердце саданула, по сей день помню. Я все поняла. Поняла, какой страшной ценой нищий человек сохранял свое человеческое достоинство. Поняла, что для него значил белый воротничок и начищенная обувь, и железная складка на брюках, чистые руки и бритые щеки. Поняла его худобу и сдержанность в еде (кормили один раз в день). У меня даже кровь от сердца отхлынула и ударила в пятки (“душа в пятки” ушла!). Я (все это уже к делу не относится) заплакала так, как в детстве от сильного ушиба – слезы вдруг хлынут без предупреждения, и пошла тихонечко вниз – вдруг прозрев и увидев страшноту этого дома, липкие сырые пузатые стены, корытообразные стоптанные ступени, бесцветность света, еле пробивающегося сквозь от века грязные стекла.

Помню, рассказала папе – оказалось, что Глиноедский давно уж был без работы, пробавлялся случайным и редким заработком, голодал. Ему помогли – с той деликатностью, с какой папа умел. Кормежку стали “отпускать в долг”, какой-то заработок устроили, все пошло лучше.

А когда началась Испания, Глиноедский первый попросил его отправить туда. Тот разговор его с папой, при котором я случайно присутствовала, размалевывая в “кабинете” секретаря стенгазету, тоже запомнился, не сам, в общем, разговор, а Глиноедский – совсем другой, оживленный, помолодевший, распахнутый, оживший, а не оживленный! Стесняясь высокопарности слов, он говорил о том, что, согрешив оружием, оружием же и искупит, но не так великопостно это звучало, как у меня сейчас. Искупил-то он жизнью. Говорят, в Испании он проявил себя великолепным организатором, что было тогда так важно. Что был он отчаянно храбр и, более того, – мужествен.

Да, был он полковником царской армии. Так мы иной раз звали его в шутку, “полковник Глиноедский”, он очень обижался…»

Полковник Глиноедский геройски погиб в бою, и его хоронила вся Барселона! О нем Эренбург написал в своих воспоминаниях об Испании. Да, полковнику повезло, останься он жив, он, конечно бы, вернулся на родину, и что бы ждало его здесь…

Сергей Яковлевич одно время даже мечтал создать театр на rue de Buci. У него всегда было столько идей, которые не осуществлялись! Он писал Лиле в Москву в 1936-м: «Я сейчас ношусь с мыслью организовать советскую театральную студию. Есть много первоклассных сил. Пока что дело навертывается. Если удастся – буду счастлив». (Он сам когда-то играл в Камерном театре в Москве, снимался в кино в Париже статистом, в Чехии играл в любительских спектаклях.)

Эта деятельность Союза была, конечно, известна Марине Ивановне, но кто бы стал посвящать ее в работу, которая велась с «черного хода»…

Сергей Яковлевич принимал деятельное участие и в издании журнала «Наш Союз», который явно мог издаваться только на деньги советского посольства. (Может быть, отсюда и пошли слухи по Москве, что муж Цветаевой работал в советском посольстве!) Марина Ивановна понимала, что это советский журнал, ну и что из того – они же собирались переехать в Москву. Но о том, что Сергей Яковлевич стал секретным сотрудником НКВД?!

И странно прозвучало в 1990 году высказывание Дмитрия Сеземана: «Марина Ивановна была поэтом, она не была сумасшедшей…» – и потому, мол, она должна была знать, откуда шли деньги Сергею Яковлевичу, он ведь последние годы каждый месяц приносил деньги домой. «Зачем нам нужна еще и эта ложь?» – восклицает он.