Полная версия

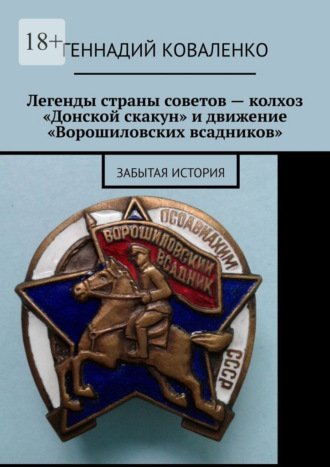

Легенды страны советов – колхоз «Донской скакун» и движение «Ворошиловских всадников». Забытая история

По площади ползал несмолкаемый гам. Галдёж стоял в воздухе. Внимание всех плавало между атаманом и дюбинцами. В это время усталый, задохнувшийся от бега Дюбин, ворвался в самую середину. Колыхнулась площадь. Зашаталась. Люди мялись в молчании. Минута… Другая… И…

– Ура!

Середина, что была окружена цепкой конных, сильной волной рванулась к верху и брызгами рассыпалась во все стороны. Шум. Выстрелы. Крики.

Очнувшись, Дюбин почувствовал на плечах тяжесть чьих-то рук. Открыл глаза. Площадь плавилась в тишине. Сотни острых взглядов стреляли в лицо. Попробовал встряхнуться. Тяжёлые руки держались цепко. Ощутил в правой руке наган. Взвёл курок. Одиноким мотыльком выстрел повис над морем голов.

Турилин, как подкошенное полено, с шумом повалился на песок, увлекая за собой Дюбина. Потом… Холодные зубья вил, озверевших Хлыпова (Хныпева?!) и Ивакина вызывали нестерпимую боль. Дюбин ощущал липкую кровь, слабость. Собрав последние силы, он приподнялся на локти. Но плечи уже не держали буйную голову. Свет зашатнулся и померк. В полнеба полыхала заря. Кумачовая площадь угрюмо молчала. Было тихо…

3) За Деркулом. Они не знали дороги. Надо было спешить. Сын посмотрел на отца. Лицо Демьяна было строго, выражало решительную готовность. Подбодренный твёрдостью отца, Иван схватил перо и что-то зацарапал им по белой бумаге.

– Придётся верхи – сказал Демьян.

– Да, путь через Колесниковку, Юганово, Герасимовской лощиной и в Миллерово. А это Петрову, ведущему эскадроны – и Иван сунул отцу исписанный листок бумаги.

– Через Колесниковку, Юганово, Герасимовской лощиной и в Миллерово… – сидя в седле, перебирал путь движения эскадронов Демьян.

Но вспоминание о том, что эскадроны теперь приближаются к станице, внесло в его тело твёрдость и стремление вперёд. Он пришпорил коня.

Приговор тысяча девятьсот восемнадцатого года, июля семнадцатого дня. Хуторской сбор поселения станицы Митякинской был сего числа в полном своём собрании из общего числа сорок человек. Дворовых выборных, имеющих право участия на хуторских сборах явилось на лицо двадцать девять человек, под председательством урядника Василия Михайловича Блинова. Выслушав просьбу казака однохуторянина Демьяна Митрофановича Расторгуева о выдаче ему одобрительного приговора на предмет освобождения из-под стражи по обвинению в причастности к большевизму, и принимая во внимание, что Расторгуев прожил в нашей среде около шестидесяти лет, что касается причастия к большевизму, то общество признаёт, что Расторгуев выступил в пользу большевизма, за что постановили – подвергнуть Расторгуева двадцати пяти ударам розг…

Писарь Аведиков закашлялся и остановился. В белых, будто выточенных из мела его пальцах, захрустела бумага. А удар ужом пополз по спине Демьяна. Хрупнула кожа. Лоза жгла тело. Били на глазах у всех, «штоп другим неповадно было». Демьян, крепко закусив синие губы цедил:

– А всёш таки эскадроны провёл.

Писарь, оправившись, с наслаждением дочитывал:

– Что и приведено в исполнение. При всём обществе просим станичного атамана возбудить ходатайство перед окружным атаманом, не привлекать Расторгуева к дальнейшей ответственности. Настоящий приговор утверждён своими подписями. Следует подписаться.

Подлинный подписал хуторской атаман самой станицы Митякинской Блинов. Засвидетельствовал Митякинский станичный атаман Лепорский. С подлинным верно, писарь Аведиков.

Через две недели от окружного атамана пришёл приказ – немедленно конвоировать Расторгуева в Каменскую тюрьму. А там… День. Ночь. День. Неделя. Месяц. И так пять месяцев. Десятого декабря ночью Демьян пришёл домой. Ещё с бугров он заметил зажгоный каганец в своём курене. В темноте он сверкал одиноким глазом. Иногда моргал внутри куреня – кто-то копошился.

– Хлопочет видна – подумал Демьян на жену и прибавил шагу.

По скрипу ворот соседи узнали Демьяна. Весть о том, что он пришёл, поползла из куреня в курень. Она нянчилась сотнями губ, пока не застряла в дверях кабинета Лепорского.

– Та-а-к… И Ивана значит ухлопали – почёсывая отросшую седую бороду протянул Демьян.

Жена, бледная, с синими подтёкшими глазами, подперев ладонью подбородок, молча плакала. Демьяну вдруг до боли стало жалко сына.

– Разгромили звери семью – задумчиво сказал он.

Но вместе с этим в сердце закипела бешенная злоба к убийцам. Сейчас уже ему захотелось рвануться вперёд и так, без писка раздавить всех белых. При этой мысли ощущалась какая-то сладость. Приоткрыв рот, казалось, он пил её с жадностью.

Его разбудила частая дробь стуков в стекло. Жена вздрогнула. Демьян подошёл к окну.

– Кто?

– Свои – послышался из темноты глухой, надтреснутый голос.

– А… это ты Александр. Заходи.

В низкую кухню ввалился в натуго подтянутый пряжкой бурке Горшколепов.

– Садись.

– Не придётца – начал Горшколепов. – Я зараз. Зашёл сказать, чтобы ты уходил скорей. Лепорский приказал арестовать.

– А куда идти?

Демьян, простившись с женой, пошёл гумнами. Ночь крепчала морозом. В высоком небе горели яркие звёзды. За станицей белой стеной росли рощи, одетые в пуховые шапки. Миновав рощи, он вышел на Луганский шлях. Дорога была одна. Прямая. Ей шёл Демьян. Шёл твёрдо. Скрипел под ногами снег… Была суровая тишина.

На миг закрыл глаза. И он увидел впереди идущие стройными рядами эскадроны партизанского отряда Криушова, а в них самого себя.

Дальнейший путь Расторгуева, путь борьбы и побед. Так было в 1918 году. А теперь 1932 год. Демьян Митрофанович заведующий молочно-товарной фермой колхоза имени Дюбина. До этого был председателем артели «Молот». Ему 75 лет. Но с фронта борьбы за социалистическое хозяйство, Расторгуев не уходит. Тогда он с большевистским упорством дрался за колхозы, теперь он дерётся за их организационно-массовое укрепление. Молочно-товарная ферма колхоза имени Дюбина, будет показательной фермой – говорит Расторгуев. Газета «Колхозное знамя» от 7 ноября 1932 года.

Перед нами весьма примечательная и редкая серия небольших очерков о событиях, происходивших в станице Митякинской в годы Гражданской войны. Самое удивительное в том, что в нашей районной газете практически не печатались материалы о революционных событиях и Гражданской войне. Почему – для меня большая загадка. В результате чего, мы утратили целый пласт событий в юрте станицы Митякинской. К сожалению, мемуары, если таковые и были, жителей нашего юрта и крестьянских слобод, так же до нас не дошли.

В данных очерках содержится два варианта гибели красного казака Дюбина в 1918 году. Почему два – тоже загадка, так как было ещё живо множество очевидцев этого события. А также довольно невнятный очерк о другом красном казаке Демьяне Митрофановиче Расторгуеве, в годы Гражданской войны.

О порядке привлечения единоличного тягла к сельхоз работам в колхозах. Постановление Северокавказского Крайисполкома и Северокавказского Крайкома ВКП (б) от 3 ноября 1932 года.

На основе декрета ЦИК СССР об использовании лошадей единоличных крестьян на нужды сева, хлебозаготовок и вывоза зерна, Крайисполком и крайком ВКП (б) постановляют:

– В случае отказа единоличников работать со своим тяглом в колхозе на посеве и вывозке хлеба, тягло привлекается к работам сельсоветом и РИКом без владельца и обслуживается колхозниками.

– В случае сопротивления и попыток уклониться от предоставления своего тягла для работы в колхозе, тягло привлекается сельсоветами в принудительном порядке, а виновные привлекаются к административной и судебной ответственности по статье 61 УК.

Председатель С. К. Крайисполкома И. Пивоваров. Секретарь СК Крайкома ВКП (б) Б. Шеболдаев. Газета «Колхозное знамя» от 10 ноября 1932 года.

Примечательное постановление ЦИК СССР, Крайкома и Крайисполкома. Сейчас, говоря о проблемах коллективизации, старательно умалчивают о том, что на кануне этой самой коллективизации, в 29 – 30 годах, будущие колхозники, под девизом, «да пусть не достанется никому!» забили на мясо в некоторых краях и областях, до половины и более тяглового скота – быков и лошадей. Это было главной и основной причиной последовавшего за этим голода в ряде регионов.

Так, поголовье лошадей с 34 млн. в 1929 году, сократилось до 19,6 млн. в 1932 году. Поголовье КРС сократилось с 68,1 млн. до 40, 7 млн. В результате колхозы остались без достаточного количества тяглового скота и значительные земельные участки не удалось, ни вспахать, ни, следовательно, засеять.

Впрочем, здесь была вина не только крестьян, но так называемыми «перегибами» на местах. Так нарком земледелия СССР Я. А. Яковлев в докладной записке в СНК СССР о состоянии поголовья скота (апрель 1932 г.) В частности, он считал основными причинами сокращения поголовья скота: а) извращения в коллективизации, выразившиеся в принудительном его обобществлении; б) извращения в политике скотозаготовок, когда задания доводились не только до отдельного селения, но и до каждого хозяйства, а также административные меры при изъятии скота, вплоть до последней коровы крестьянина; в) неудовлетворительное отношение к организации животноводства не только в индивидуальном, но и обобществленном (колхозном) секторе; г) неисполнение перед колхозами, колхозниками и единоличниками обязательств по контрактации; д) чрезмерно высокие задания по мясозаготовкам.

Для того, чтобы хоть как-то выправить положение, было и принято ЦИК СССР, а затем обкомами и крайкомами это постановление.

Тарасовскому райкому ВКП (б), редакции газеты «Колхозное знамя» РАПОРТ.

В ответ на решение Крайкома и райкома ВКП (б), Красновские сельские организации берут на себя обязательство и дают твёрдое большевистское обещание райкому партии: выполнить досрочно план хлебозаготовок 11135 центнеров к 20 ноября на 100 процентов.

График ежедневной подвозки хлеба на ссыпные пункты, вместо предусмотренных планом 12 подвод, выставляем 25 подвод, организуем круглосуточную работу с трёх оборотной системой в сутки на ссыпные пункты каждой подводы, с доведением ежедневной отгрузки свыше 400 центнеров.

Обязуемся выполнить план зяби 2000 га на 100 процентов. Выполнить полностью план сева под зиму подсолнуха (!?) сроком в 6 дней.

Выполняя по-большевистски эти задачи, мы обязуемся: развернуть массово-воспитательную работу среди колхозников, широко разъяснить весь смысл решения Крайкома и райкома ВКП (б) от 2 – 4 и 6 ноября, и на этой основе ещё больше повысить классовую бдительность в борьбе за хлеб, сев, взмёт зяби.

Ещё больше обеспечить организационно-хозяйственное укрепление колхозных бригад. В беспощадной борьбе с купечеством (кулачеством?) и его оппортунистической агентурой, пытающейся стать на прямой путь борьбы с мероприятиями партии и советской власти.

Давая твёрдое слово выполнить свои обязательства в намеченные нами сроки, мы вызываем на социалистическое соревнование отстающие колхозы: Еланский, Прогнойский, Тишкинский, Т-Исаевский, Соц. Труд», «Новая деревня» и Ефремо-Степановский, стать с нами на фронт борьбы, за хлеб, зябь и посев подсолнуха. Уполномоченный райкома ВКП (б) Исаев, Секретарь ячейки ВКП (б) Громенко. Предколхоза Попов. Предсельсовета Дядюшкин. Газета «Колхозное знамя» от 18 ноября 1932 года.

Перед нами, довольно характерный для того времени, да и не только, ура-патриотический и достаточно популистский рапорт-обязательство. Главное отчитаться и прогреметь на весь район, а будет ли выполнено это обязательство, дело второе.

Талалаев срывает займовую компанию.

Красновская парторганизация (колхоз «Донской Скакун») и сельсовет неоднократно доказывали преданность делу рабочего класса и его партии. На основе принципиальной борьбы с кулачеством и его агентурой, закончила ряд хозяйственно-политических компаний.

Сейчас партия и правительство требуют быстрейшего окончания размещения займа и сбор денег для финансирования строительства. В этой работе Красновская организация сдала позиции. На сегодняшний ими собрано всего денег займа 44,2 процента к плану.

Работу по займу срывают отдельные члены партии и члены сельсовета. Например, Талалаев Гр. Ив. открыто заявил на заседании президиума сельсовета, что план нереальный и не выполним. Своей кулацкой агитацией Талалаев срывает работу по займу. Красновская партийная организация и сельсовет, должны ещё раз проверить свои боевые ряды и выгнать всех нытиков-оппортунистов, не способных на деле проводить линию партии и доказать на деле, как бороться за реальность планов. Красный прожектор. Газета «Колхозное знамя» от 8 декабря 1932 года.

Скорее всего, план по займу, действительно был нереальный, так как урожайность на полях колхоза была низкой, в пределах 3 – 4 центнеров с гектара и реальных денег у колхозников было кот наплакал. Но «Красному прожектору» нужен был крайний, его и нашли.

1933 год

Вернуть государству без утайки разворованный хлеб. Беседа с Крайпрокурором Фридбергом.

Кулачьё, и контрреволюционные элементы, организовавшие саботаж хлебопоставок, одним из методов своей преступной деятельности избрали массовое расхищение совхозного и колхозного хлеба. Помимо кулаков и контрреволюционеров, сознательно проводивших контрреволюционный подрыв колхозов и совхозов, методом грабежа колхозного хлеба с целью «попытаться прощупать нас голодом», мы имеем значительное количество колхозников и единоличников, которые были втянуты кулацкими контрреволюционными элементами в эту преступную деятельность.

Мы жестоко караем, вплоть до расстрела, расхитителей, а особенно организаторов хищения – кулаков, прячущих разворованный хлеб в ямы, замуровывающих его в стенах, печах и проч.

Нужно отметить, что под влиянием массово-разъяснительной работы вокруг основных решений Крайкома партии от 4 ноября и 16 декабря, по вопросу борьбы за хлеб, после разоблачения контрреволюционных организаторов саботажа, после того как значительные группы кулаков осуждены и лишены возможности разлагать и запугивать колхозные массы, усилилась добровольная сдача расхищенного хлеба.

Стоит вопрос, нужно ли применять меры суровой репрессии к тем, осознал свою преступную деятельность, кто стремиться добровольно и искренно исправить тот вред, который он причинил государству путём расхищения хлеба, сдавая полностью весь похищенный хлеб.

Я, как прокурор, полагаю, что те лица, которые искренне осознали всю тяжесть своей вины и вернули ему без утайки, разворованный хлеб, не должны привлекаться к уголовной ответственности, ибо в таком случае, теряется весь политический смысл судебной репрессии.

Нужно проявить особую бдительность, чтобы не допустить такого положения, когда классовый враг и в этом попытается нас обмануть и избежать суровой ответственности, сдав какой ни будь пуд из разворованной им массы зерна. Только полное и честное осознание своей вины колхозником, бедняком и середняком, только полная сдача похищенного зерна, послужит достаточной гарантией освобождения от привлечения к ответственности, особенно, если это осознание вины подтвердится дальнейшей честной работой в интересах государства и колхоза.

Общественность и органы власти должны особенно зорко следить, чтобы классовый враг не использовал эту политическую льготу в своих интересах. Газета «Колхозное знамя» от 1 января 1933 года.

За 1931 и 1932 год в «Колхозном знамени» не было ни одной статьи о воровстве в колхозах района. По крайней мере в тех номерах, что сохрнились. Это не значит, что его не было. Судя по всему, было дано распоряжение редактору районки не публиковать материалы дискредитирующие колхозный строй. Но воровство достигло таких размахов, что больше замалчивать его не имело смысла. Тем более, что крайпрокуратура, решила бороться с расхитителями не только кнутом, но и пряником, предлагая не заводить уголовные дела на всех, кто раскается и сдаст весь украденный хлеб и прочее имущество.

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б).

В связи с тем, что Горьковский край, Крымская АССР, Средне-Волжский край, Ленинградская область, Ивановская область досрочно выполнили установленный для них СНК и ЦК ВКП (б) годовой план хлебозаготовок и обеспечили себя семенами для ярового сева, и в соответствии СНК и ЦК ВКП (б) от 2 декабря 1932 года – разрешить колхозам, колхозниками, трудящимся единоличникам указанных районов, производить беспрепятственную продажу своего хлеба (мукой, зерном, печёным хлебом, как государственным и кооперативным организациям. Так и на базарах, станциях, в пределах своей области (края, республики). Председатель СНК СССРВ. Молотов (Скрябин). Секретарь ЦК ВКП (б) И. Сталин. Газета «Колхозное знамя» от 19 января 1933 года.

Подобные статьи, печатались в районной газете в качестве побудительного мотива для колхозов и единоличником выполнять вовремя или раньше срока – чем раньше выполнят, тем раньше будет разрешена свободная торговля хлебом на рынках и базарах.

Красновский актив вскрывает кулацкие ямы.

На днях активом первой бригады колхоза «Донской скакун» была вскрыта кулацкая яма у гражданина этой же бригады Сафонова Павла Петровича. Стрелочник станции Красновки Сафонов всё лето тем только и занимался, что крал колхозный хлеб и выменивал за него мануфактуру, масло и т. д.

Но враг народа Сафонов не наказан за предательскую работу. Снабдив себя всем, он выкопал яму в конюшне и заложил 122 кг., пшеницы, 163 кг. подсолнуха, 102 кг. кукурузы и 90 кг. пшеничной муки.

– Пусть всё это сгниёт в сырой земле, государство не получит ни фунта, – говорил Сафонов голосом классового врага.

Этот факт ещё раз подтверждает то, что кулачество и его агентура наглеет. Этой своре нужно дать сокрушительный большевистский отпор. Беспощадно громя саботаж, организованный контрреволюционным кулачеством, передовой актив Красновского колхоза, под неослабным руководством местной партийной организации, задачи 100 процентного сбора посевного материала, решит по-большевистски. По поручению актива первой бригады: Токмачёв, Горенков (?), Токмачёв И. Газета «Колхозное знамя» от 21 января 1933 года.

А вот и заметка о вскрытии ямы с зерном, мукой, кукурузой и подсолнечником у стрелочника станции Красновка Сафонова Павла Петровича. Не удивляйтесь друзья мои, если родственники этого персонажа будут говорить о нём как о жертве сталинского режима. И его фамилию вы найдёте в списках пресловутого «Мемориала». На самом деле, «жертва» банальный вор и расхититель.

Об организации комитета по руководству весенним севом. (Постановление РК ВКП (б) от 24 января 1933 года).

– На основе постановления Крайкома организовать в составе товарищей Прудникова (председатель), Данилов, Казаков (ОГПУ) и Саленко.

– Предложить комитету немедленно наметить мероприятия, обеспечивающие разрешения вопросов, связанных с подготовкой к севу: сбор семян, ремонт инвентаря, подготовка тягла и т. д.

– Решения комитета безусловно обязательны для всех организаций района.

Для чего, спросите вы нужна была такая комиссия, спросите вы. Для быстрого реагирования при возникших проблемах. И это было связано не только с откровенным саботажем чиновников советских организаций, работающих под девизом: «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек. Вы скажете, что это явное преувеличение, какой саботаж?!!! Всё это выдумки! Не торопитесь с выводами и прочтите постановление ниже.

О проведении чистки парторганизации. Постановление бюро Тарасовского РК ВКП (б) совместно с комиссией по чистке.

– Признавая, что развертываемая по решению ЦК и ЦКК чистка партийных рядов Тарасовского района должна решительно возвысить боеспособность парторганизации и мобилизовать её на дальнейшую борьбу за слом кулацкого саботажа и успешное выполнение весеннего сева, организационно-хозяйственного укрепления колхозов и т. д. Предложить партколлективам и ячейкам так организовать и концентрировать вокруг вопросов чистки партийные, комсомольские и колхозные массы, чтобы классовое лицо каждого коммуниста, его идейно-политическая стойкость и способность бороться за осуществление генеральной линии партии были-бы выполнены с исчерпывающей полнотой.

– В целях выявления стойких преданных коммунистов для выдвижения их после чистки руководящую работу, а также для проработки предложений по улучшению дальнейшей работы, закрепление результатов чистки, повышения активности и бдительности коммунистов в борьбе с кулацким явлением, организовать для работы совместно с комиссией по чистке оргпартгруппы во главе с товарищами Т. Т. Московкиной (руководитель), Борисенко и Исаева. Одновременно возложить на т. Московкину обязанность представителя райкома в комиссии по чистке.

– Предложить редакции «Колхозное Знамя» и редколлегиям стенгазет освещать вопросы чистки, отмечая обязательно и положительные стороны работы ячейки и того или иного коммуниста.

– Обязать секретарей партколлективов и ячеек организовать приём письменных заявлений на имя комиссии по чистке, обеспечить достаточное помещение для заседаний, явку на заседания всех коммунистов и колхозного актива.

– Чистку начать с 7 февраля в такой последовательности, чтобы в первую очередь провести её по колхозным ячейкам. Газета «Колхозное Знамя» от 10 февраля 1933 года.

Выше уже говорилось, о том, что в ВКП (б) зачастую вступали не по зову сердца, а ради карьерного роста и получения «тёплого» места – не бей лежачего. Кроме того, среди тех же членов ВКП (б), было достаточно много членов партии не только не поддерживающих линию этой самой партии, но и саботирующих или доводящих до абсурда её политику.

Но чистка нужна была и для выявления реальных активистов колхозного строительства и продвижении их на руководящую работу. Правда не всегда это получалось и иногда комиссию по чистке использовали для сведения личных счётов. Но всё это будет впереди.

Развязать кулацкий узел.

Вторая бригада колхоза «Донской скакун» крепко затянута кулацким узлом. Всё руководство бригады – кулацкие агенты. Начнём с бригадира. Сам Горшколепов В. В прошлом имел молотильный гарнитур, на котором эксплуатировал теперешних колхозников, имел маточное гнездо, несколько десятков лошадей и волов. При вступлении в колхоз всё разбазарил и прикинулся.

Сейчас Горшколепов окружил себя белобандитами и орудует свои дела. Учётчиком его бригады работает Болдырев В. Г. – бывший эмигрант. Под свои крылышки эти враги взяли несколько человек родственников – кулаков. Все они всеми силами противодействуют проведению мероприятий партии, сбору посевного материала. Прокуратура должна сейчас же развязать кулацкий узел во второй бригаде. Комсомолец Савостин. Газета «Колхозное Знамя» от 10 февраля 1933 года.

Конечно, по одной газетной заметке нельзя судить о том, прав ли её автор или это банальное сведение счётов. Хотя здесь возможна полная аналогия с литературным персонажем «Поднятой целины» Шолохова – Яковом Лукичом Островным, который так же на словах поддержал коллективизацию и вступил в колхоз, но при малейшей возможности занимался вредительством.

Реализовали заём на 102 процента.

Красновский сельсовет, опираясь на колхозный актив «Донского скакуна», под руководством парторганизации, преподанный план по реализации займа «4 завершающего года пятилетки» в сумме 36825 руб. на 17 января на 102 процента. Красновцы выдвинули встречный план в 1000 руб., каковой обязуются выполнить к 28 февраля. Предсельсовета С. Дядюшкин. Секретарь ячейки ВКП (б) Громен (?). Газета «Колхозное Знамя» от 10 февраля 1933 года.

Как уже писалось по поводу займов, деньги, для их оформления, появились у колхозников только после получения натуроплаты и денег за трудодни.

Надо избавиться от трутней.

Колхозница бригады №3 колхоза «Донской скакун» Токмачёва С. А. (она же член сельсовета), за 1932 год не имеет ни одного трудодня. Муж Токмачёвой тоже ни где не работает. Оба ведут паразитический образ жизни. Правлению колхоза и сельсовету пора избавиться от таких трутней – члена колхоза и совета. Красный прожектор. Газета «Колхозное Знамя» от 16 февраля 1933 года.

Удивительное, однако время было. Лично у меня в голове не укладывается, как членом сельсовета стала ни где не работающая Токмачёва и членом колхоза её муж. Или всё дело в магарычах и взятках?

О порядке привлечения на весенне-полевые работы коров и бычков-третьяков. Постановление Северокавказского Краевого Комитета по весеннему севу от 5 марта 1933 года.

– В целях максимального сокращения сроков весеннего сева, имеющего решающее значение для повышения урожайности на основе решения 1 краевого съезда колхозников – ударников, привлечь на весенне-полевые работы яловых и малопродуктивных коров и бычков старше 2 лет, за исключением коров и нетелей после 5 месяцев отельности и племенных, как обобществлённого сектора, так и находящихся в индивидуальном пользовании колхозников и колхозниц.