Полная версия

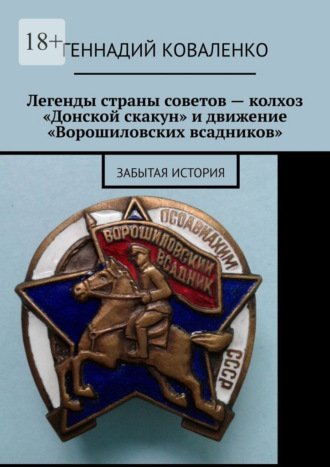

Легенды страны советов – колхоз «Донской скакун» и движение «Ворошиловских всадников». Забытая история

Маломощные хозяйства освобождаются от уплаты сельскохозяйственного налога полностью или частично. Списки таких маломощных хозяйств должны быть обязательно обсуждены и проверены на собрании бедноты, колхозников и актива середняков и лишь после того представляются на утверждение в сельскую налоговую комиссию. При этом положение о сельхозналоге обязывает местные органы проявить особое внимание и заботливость к хозяйствам бывших красногвардейцев и партизан.

Трудовые хозяйства, в состав которых входят вдовы или несовершеннолетние дети сельских активистов, убитых кулаками, освобождаются от налога в течение пята лет после смерти этих лиц, хотя бы в хозяйстве были трудоспособные члены.

Кулак – это эксплуататор. Кулак создал себе богатство за счет ограбления трудящихся путем постоянного применения наемного труда, путем спекуляции и торговля, путем сдачи в аренду, а эксплуататорских целях машин и орудий. Кулак тот, кто эксплуатирует трудящихся, арен¬ дуя у них земли и обрабатывая их с применением наемного труда. Кулак и тот, кто имеет или имел в своем хозяйстве крупорушку, маслобойню, мельницу и, эксплуатируя при помощи этих орудий трудящихся, обогащался за счет их труда.

Короче говоря, кулак, это тот, кто тем или иным способом жил за счет трудящихся, эксплуатировал их. Но, не во всех случаях, однако наем рабочей силы, сдача в аренду машины делают из данного хозяина кулака. Бывает, что при уходе основного работника в армию или в случае его смерти приходится нанимать в помощь работника. Точно так же надо разобраться, на каких условиях крестьянин одалживает свой скот или инвентарь соседу.

Одно дело, когда кулак берет с бедняка за лошадь и машину последние деньги или заставляет на себя работать. Другое дело товарищеская помощь середняцкого хозяйства безлошадному за такую плату, которая оправдывает только прокорм и уход за лошадью во время ее работы в хозяйстве безлошадного.

Чтобы не было злоупотреблений в этой сфере были разработаны чёткие критерии, по которым трудового единоличника. Нанимавшего работника, нельзя было относить в разряд кулаков. Вот они:

1) Если имел место наем не больше одного рабочего при отсутствии в семье трудоспособных, на время болезни, мобилизации, призыва в РККА и РКНФ, на время выполнения общественных работ по выборам, если эти работы требуют отрыва от сельского хозяйства.

2) Если имел место наем не более одного рабочего в период ухода членов семьи на сезонные работы.

3) Если наемный труд применялся в трудовом хозяйстве для обработки земли, переданной ему сельсоветом из числа земель, временно изъятых от хозяйств, не выполнивших плановых заданий по обработке и посеву.

4) Если хозяйство нанимало рабочих для поднятия целины или для производства мелиоративных работ на отведенном ему в порядке трудового землепользования земельном участке, при условии оформления найма надлежаще зарегистрированным трудовым договором.

5) Если хозяйство нанимало няню для ухода за детьми и если эта няня не привлекается к каким-либо другим работам.

6) Если хозяйство нанимало пастуха за отсутствием в семье лиц, которые могут выполнять работу по пастьбе скота, и если пастух не привлекается к каким-либо другим работам.

7) Если нанималось не более одного взрослого рабочего в неземледельческих промыслах, требующих в силу условий производства применения труда не менее двух рабочих (кузнецы, пильщики и т. п.).

Если в хозяйстве имеется мельница, маслобойка, крупорушка и т. д., работающие с помощью механического двигателя, – то это явный признак кулацкого хозяйства.

Ни приобрести промышленного предприятия, действующего на основе механического двигателя, ни, тем более, вести его без эксплуатации чужого труда невозможно. Поэтому хозяйства, владеющие промышленными предприятиями, как кулацкие должны облагаться в индивидуальном порядке. К признакам кулацких хозяйств Облисполком относит следующие:

Для того, чтобы не было злоупотреблений или сведений счётов, при признании хозяйства кулацким, так же были разработаны ряд ясных и понятных критериев. Во они:

А. Наличие в хозяйстве мельницы, маслобойки, крупорушки, волночесалки, шерстобитки, терочного заведения, плодовой и овощной сушилки или другого промышленного предприятия, при условии применения в них механического двигателя.

Б. Сдача хозяйством в аренду принадлежащего ему промышленного предприятия, либо эксплуатация хозяйством, владеющим предприятием, окружающего населения путем сдачи работ на дом или путем скупки сельскохозяйственных продуктов для переработки на этом предприятии, а также переработка приносимого сырья с уплатой натурой.

В. Систематическая аренда земли, связанная с эксплуатацией сдающих эту землю (ка¬ бальные условия аренды), а также аренда земли при условии, если она обрабатывается с помощью наемных рабочих.

Примечание. При установлении кабальности условий аренды РНК обязана конкретно установить основания, в силу которых она признает их кабальными.

Г. Аренда с целью торговой и промышленной эксплуатации садов и ягодников в количестве более 0,5 гектара.

Д. Занятие членов хозяйства торговлей во всех ее видах, скупкой и перепродажей, барышничеством, торговым посредничеством и ростовщичеством.

Е. Наличие в хозяйстве дохода от служения религиозному культу или, других нетрудовых доходов.

Кулачество в СССР, согласно всех партийных и советских постановлений, должно было быть ликвидировано как класс. Оставшиеся отдельные кулацкие хозяйства следовало учитывать особо и облагать налогами в индивидуальном порядке.

Кулацкие хозяйства облагаются не по нормам доходности, как хозяйства трудящихся «крестьян, а в индивидуальном порядке. Иными словами, при обложении каждого кулака надо» тщательно и полностью проверить, и учесть все его доходы. Надо жестоко ударить по кулаку, который попытается попользовать для себя льготы, распространяющееся только на колхозников, единоличников из бедноты и середняков.

Все доходы кулаков, в том числе заработная плата членов семьи кулака, не порвавших со своей семьей, учитывается и облагаются полностью. В кулацких хозяйствах доход учитывается не по нормам, а по действительному доходу его. Кроме того, для кулаков установлены повышенные ставки налога.

Например, середняк-единоличник, имеющий облагаемый доход в 200 руб., платит налога 13 руб. 50 коп., кулак с тем же доходом платит 40 руб. При доходе в 500 руб. середняк платит 65 руб. 50 коп., кулак —100 руб. и т. д.

Все кулацкие хозяйства облагаются в индивидуальном порядке. При этом кулак должен внести весь сельхозналог в один срок и не позднее 1 августа 1932 года.

Промысловый налог взимается с кулацких хозяйств наряду с сельскохозяйственным налогом со всех промыслов, подлежащих обложению по закону о промысловом налоге.

Доходы от неземледельческих заработков, в том числе и заработная плата всех видов, включаются в облагаемый доход кулацкого хозяйства полностью, если члены семьи, имеющие эти заработки, не порвали связи с хозяйством, а имеют в нем земельный надел.

Хозяйства раскулаченных лишены средств производства, при помощи которых они прежде эксплуатировали трудящихся. Поэтому они при условии, если у них нет скрытых доходов, капиталов и имущества облагаются на общих основаниях с единоличниками-трудящимися. Однако на раскулаченных не распространяются льготы по сельхозналогу, точно так же, как раскулаченный не может вступить в колхоз.

Льготы устанавливаются советской властью только для колхозов, колхозников и трудящихся-единоличников. Льготы даются нашим государством для развития хозяйств колхозников и завтрашних колхозников – единоличников из бедноты и середняков. Кулацкое хозяйство надо не поощрять, не развивать, а ликвидировать на основе сплошной коллективизации.

Списки кулацких хозяйств и исчисление с них налога должны быть обязательно обсуждены на собраниях колхозников и актива единоличников, после чего они будут утверждаться районными налоговыми комиссиями. В случае сомнения в правильности обложения того или иного хозяйства в индивидуальном порядке, районной налоговой комиссией производится специальное обследование сомнительных хозяйств. Широкий общественный контроль установлен для того, чтобы не дать ускользнуть от обложения индивидуальным порядком ни одному кулаку, чтобы не допустить обложения в индивидуальном порядке хозяйства того или иного бедняка или середняка-единоличника.

Окончательное утверждение списков хозяйств, облагаемых в индивидуальном порядке, и их дохода производится районными налоговыми комиссиями. Эти комиссии, в случае сомнений с правильности привлечения того или иного хозяйства к индивидуальному обложению, а

также в правильности определения дохода, производят обследование хозяйства.

Политика партии по отношению к середняку, как это неоднократно объясняли вожди партии Ленин и Сталин, состоит в-том, чтобы не допускать над середняком никакого насилия. Надо неустанно доказывать середняку необходимость вступления в колхозы для избавления от нищеты и эксплуатации. Вступая в колхоз, середняк становится действительной и прочной опорой советской власти. Сегодняшний трудящийся-единоличник – завтрашний колхозник.

Партия всегда предупреждала, что те меры насилия, которые она применяет против врагов рабочего класса и трудящихся крестьян – кулаков, никак нельзя распространять на трудящихся крестьян – союзников рабочего класса в деле борьбы за социализм. Поэтому партия жестоко карает тех своих работников, которые, грубо извращая политику партии, допускают те или иные меры насилия против середняка и распространяют меры, направленные против кулака, на середняков. В положении о сельскохозяйственном налоге специально говорится:

«Правительства союзных республик должны установить тщательное наблюдение за тем, чтобы ни в коем случае не допускалось обложение в индивидуальном порядке середняцких хозяйств. Виновные в нарушении этого правила должны привлекаться к строгой административной или судебной ответственности».

Не допускать разрыва.

Из скошенных 1018 га ржи и 600 га пшеницы, колхозом «Донской скакун» заскирдовано (с обмолоченным) всего 62 гектаров. Больше того, рожь и пшеница, сложены в копны плохо, копны маленькие и разбросанные, особенно в 3 бригаде. Яков Лэя (?).

Как видим, уборка проходила далеко не гладко из-за неопытности и неумении организовать работу правления колхоза и бригадиров.

Уроки первых дней молотьбы.

Не берегут машин, не борются с простоями, нет механизации в молотьбе. Молотьба хлеба в колхозе «Донской скакун» началась с 10 июля. Установлены четыре молотильных гарнитура, но обмолот проходит крайне плохо. За всё время намолочено 600 центнеров, в то время как по нагрузке требовалось намолотить более 3000 центнеров. Такая недопустимая затяжка молотьбы в Красновском колхозе «Донской скакун» объясняется исключительно неподготовленностью колхоза к этой работе.

Работа молотилок проходит при неполной нагрузке – частые простои из-за мелких неполадок. Например, 20 июля в бригаде №4, машина простаивала более трёх часов, потому что рвались ремни. В бригаде №1 в машину был спущен кусок воловьей кожи, в результате простой и порча деки молотилки, и так каждый день.

Бригадир и правление колхоза до сего времени не проявили инициативы и не обсудили на производственном собрании бригад вопроса о темпах и качестве молотьбы, не развернули соц. Соревнования и ударничества по сохранению и бережному отношению к машинам по рационализации механизации молотьбы. Горис. Газета «Колхозное знамя» от 24 июля 1932 года.

Как говорится, комментарии здесь излишни

Налог по кулацкой уравниловке. Письмо колхозника в редакцию.

Я гражданин хутора В. Митякина, член колхоза «Донской скакун», Красновского сельского совета. Мне от роду 76 лет. Хозяйства никакого не имею, кроме хаты в которой живу со своей старухой. Наш сельсовет обложил меня налогом. Налог не велик – 4 руб. и 7 руб. Но обидно, что руководители нашего сельсовета неправильно поступают.

У меня нет ни сажени посаженного огорода, а на меня хоть невелик, а всё-таки не по моим силам и здоровью налог. А вот есть такие люди, которые имеют по десятине и по две засеянных огородов – и на них, почти такой-же налог.

Вот, например, такие граждане: Митусов Н. М. – огорода около двух десятин, а налога 12 руб.; Митусов А. Н. – огорода больше десятины, налога 7 руб.; Хлюстиков (Флюстиков?) Н. Ф., Черников Ив. Е., Панфилов М. Н., Хайдакин Анд. В., Дядюшкин И. Вл. (первый), Стецков Д. Н., Ковалёв А. Н., Темникова А. А., Лаврухин В. Ф., Лаврухин Пётр Афан. (огорода и сада больше 5 га., Власов А. Т., Власов М. Т.

Все эти люди имеют богатые, большие огороды, а налог платят за ту часть, которую сами показали для отвода глаз. Так наши руководители сельсовета исполняют советские законы.

Налог же налагают так – они, не смотря на то, кто как работает, а пишут всем гуртом. Говорят, дескать, теперь у нас нет классового разбора – в колхозе все равны. По моему усмотрению, такое мнение неправильно – это настоящая уравниловка, против которой борются партия и советская власть.

Потом, мне обидно за то, что я всю жизнь до глубокой старости провёл по работникам в чужих людях, а теперь наши руководители вдруг, сразу всех делали одинаковыми и по хозяйству и классовому разбору. Шаповалов Антон Григорьевич, х. В. Митякин, 21 июля 1932 год.

От редакции: Редакция обращает внимание РКИ на правооппортунистическую практику Красновского сельсовета. Газета «Колхозное знамя» от 27 июля 1932 года.

Перед нами интересное письма-жалоба в редакцию «Колхозного знамени» о неправомерно начисляемых налогах и злоупотреблениях в этой области. Судя по всему, работник Красновского сельсовета, за магарычи или «по-родственному», с одной стороны, закрывал глаза на реальные площади садов и огородов, а с другой – начислял налог колхозникам, не имеющим огорода.

Из 22 коммунистов на поле ни одного.

Партийная ячейка в колхозе «Донской скакун» 22 человека. Все они занимают должности, то приказчика, продавца, сторож, уборщица маслозавода, и всякие другие «чины», а на поле, за исключением бригадиров, за жнейкой, у молотилки, нет ни одного.

Эти люди иногда набираются «смелости» иногда и «возмущаться» тем, что в колхозе идёт плохо молотьба, что план хлебозаготовок не выполняется, что распределение доходов (выдача авансов) идёт скверно, никак не могут намолотить хлеба. Что массовой работы нет, что подписка на заём выполнена на 29%, а мобилизация средств на 4,7%, что хлеб и сено не заскирдованы и т. д.

Сидят по своим конторам, прилавкам, «возмущаются», а работа не движется с места. Красновская парт. ячейка совершенно не выполняет указаний партии о том, что коммунисты должны руководить и работать на производстве, непосредственно в поле и личным примером показывать образцы работы, вести в бригаде массовую политико-воспитательную работу среди колхозников и колхозниц. Коммунисты «Донского скакуна» обязаны немедленно, в соответствии с указанием ЦК расставить свои силы и вывести свой колхоз из прорыва. Горис. Газета «Колхозное знамя» от 27 июля 1932 года.

Эта заметка не только на злобу тех дней коллективизации, но и последующих лет, вплоть до распада СССР. Многие вступали в партию не по идейным соображениям, а для получения «должности» или успешного карьерного роста. Вот и в «Донском скакуне, все 22 коммуниста оказались при «должностях», а в поле, на пахоте, севе или уборке, их не было. Не даром же тогда появилась поговорка: «Клюйте куры пашеничку, Ванька в партию вступил».

Вместо борьбы за хлеб.

17 июля все 7 полеводческих бригад колхоза «Донской скакун» не работали. Полевая работа была сорвана по случаю праздника. Несмотря на то, что шестой бригады тов. Ковалёву, правлением был дан наряд, он не только выступил с бригадой в поле, но даже сам устроил бригадную пьянку. Правление колхоза должно принять решительные меры к дезорганизаторам производственной работы колхоза. Филонова. Газета «Колхозное знамя» от 1 августа 1932 года.

Трудно сказать о каком празднике идёт речь в заметке. Из советских праздников, это день морской авиации, явно не подходит для устройства пьянки в казачьих хуторах. Церковный праздник, день святого Андрея Налива?!!! Наиболее вероятно, что это был Престольный праздник хутора, который и в советское время широко отмечался.

Не допустить срыва сенозаготовок.

Тарасовскому району, по мимо нужд совхозов и колхозов, в этом году по плану следует сдать государству доброкачественного сена 7550 тонн. Из общего количества задания, в колхозах района заскирдовано сена 50%, часть ещё на корне, а часть в копнах гниёт, благодаря неповоротливости руководителей колхозов и других местных организаций.

Так, например, в колхозе «Соц. Труд», по заверению полевода колхоза, целые дни не работают 30 – 40 лошадей и 20 – 30 быков, под видом «больных». В колхозе «Донской Скакун», по сводкам председателя колхоза Попова, 150 человек домохозяек не выходят на работу – как правило, при наличии яслей. В результате сенозаготовки в районе под угрозой срыва.

Срывщиков сенозаготовок надо привлечь к уголовной ответственности, как людей, срывающих дело укрепления обороноспособности СССР. (Сено шло для кавалерии РККА). Уполномоченный Крайкома ВКП (б) по сенозаготовкам Мурадьян. Газета «Колхозное знамя» от 1 августа 1932 года.

Вот вам и «крепостное право» и сталинская палочная дисциплина. 150 домохозяек не вышло на заготовку сена для РККА и хоть бы хны. Председатели колхозов и бригадиры сочли это делом обыденным. И лишь один уполномоченный пишет гневную заметку и грозит уголовным преследованием.

Шефы не работают.

Красновский коллектив ВЛКСМ получил от Райкома контрольную цифру – реализовать займ в 12 тысяч рублей «4 завершающего года пятилетки». Но коллектив до сих пор не участвует в займовой компании. Сами комсомольцы, ни один не подписался на новый заём. С молодёжью работы по этому вопросу никакой не проведено. Партийная ячейка заслушала отчёт секретаря коллектива тов. Бондарева, и за бездействие объявила выговор. Однако и после этого в работе нет никакого сдвига. РК ВЛКСМ должен принять решительные меры к Бондареву и обеспечить перелом займовой компании в сторону досрочного выполнения. Филонова. Газета «Колхозное знамя» от 2 августа 1932 года.

Сейчас мало кто знает, что одним из инструментов финансирования индустриализации СССР, были займы у населения. Де юре, это займы были добровольными. Но де факто – добровольно-принудительными. Так как желающих дать взаймы государству, было не много. Тогда на членов ВКП (б), ВЛКСМ, активистов всех уровней, членов правлений колхозов, была возложена обязанность проводить подписку на займы и распространять облигации займов. Как мы видим из заметки, ни комсомольцы колхоза, ни сам секретарь комсомольской организации, не горели желанием участвовать в займе. Но при этом надо помнить, что деньги займов при Сталине не разворовывались, а шли на строительство новых заводов и фабрик.

Так в СССР в годы первой пятилетки 1928—1932 гг., из 5,2 млрд поступивших от граждан по подписке займов, были построены промышленные предприятия. Эта сумма составляла стоимость трех Магнитогорских металлургических комбинатов. На средства, собранные в ходе займа «Пятилетка в четыре года», можно было построить 22 таких предприятия, как Нижегородский автомобильный завод им. В. М. Молотова (Горьковский автомобильный завод, ныне «Группа ГАЗ»). Всё это сыграло колоссальную роль в укреплении обороноспособности нашей страны и позволило победить в ВОВ.

О выполнении своего обязательства расскажите колхозникам района через нашу газету.

Моя первая бригада колхоза «Донской Скакун» приняла с большим воодушевлением и считает вполне правильным постановление центральных, краевых и районных организаций о распределении доходов среди колхозников от качества и количества проделанной работы. Мои колхозники вышли первые на косовицу зерновых культур, работая хорошо и получили аванса по 1 кг. 150 грамм. (Интересно, что в заголовке указывалось: «В Красновке ударники получили 1 кг. 500 грамм на трудодень.

Уборку мы начали с реализацией займа. Работу вели в поле, в результате на займ «4 завершающего года пятилетки», в моей бригаде подписался каждый трудоспособный на 27 рублей. Подписку провели до 1 августа, внесли авансом 113 рублей. Бригада подписалась на рай. газету «Колхозное знамя», распространив данное задание. Из газеты мы надеемся получить лучший опыт в работе и будем обмениваться достижениями, которых добьётся наша бригада, будем устранять недочёты.

В нашей бригаде плохо только то, что несколько дней не работали из-за дождей. Сейчас погода установилась хорошая, мы по-ударному приступили к работе, обязуемся ежедневно выполнять решения Райкома от 3 августа, будем впереди. Главное заскирдовать весь хлеб. Бригадир Токмачёв. Газета «Колхозное знамя» от 9 августа 1932 года.

В этой газетной заметке, своеобразный отчёт бригадира 1 бригады колхоза «Донской скакун» о реализации облигаций займа и показан сам механизм подписки на займ. Как видите сумма подписки, небольшая.

Быстрее двигать товары ширпотреба на село.

Тарасовская товарная база с 20 июля по 1 августа, из Ростова и Нахичевани, получила много товаров. Получено готового платья на 31 тыс. 283 руб., табачных изделий на 25 тыс. 559 руб., разного мелкого товара, как-то: мыла, ниток, скобяного товара, галантерейного и прочего на 12 тыс. 147 руб. Все эти товары распределены по Сельпо. Красновскому Сельпо выделено готового платья на 3820 руб., табачных изделий на 1553 руб., разного товара на 160 руб. Газета «Колхозное знамя» от 9 августа 1932 года.

Как видно из этой заметки, магазины тарасовского Сельпо снабжались необходимыми товарами крайне скудно, из-за того, что индустриализация страны ещё не была закончена и товаров широкого потребления катастрофически не хватало.

Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации, и укреплении общественной (социалистической) собственности. Постановление ЦИК и СНК Союза ССР.

За последнее время участились жалобы рабочих и колхозников на хищения (воровство) грузов на железнодорожном и водном транспорте, и хищения (воровство) кооперативного и колхозного имущества со стороны хулиганствующих и вообще противообщественных элементов. Равным образом участились жалобы на насилия и угрозы кулацких элементов в отношении колхозников, не желающих выйти из колхозов, и честно, и самоотверженно работающих за укрепление последних.

ЦИК и СНК Союза ССР считают, что общественная собственность (государственная, колхозная, кооперативная) является основой советского строя, она священна и не прикосновенна, и люди, покушающиеся на общественную собственность, должны быть рассматриваемы как враги народа, в виду чего, решительная борьба с расхитителями общественного имущества является первейшей обязанностью органов советской власти.

Исходя из этих соображений, и идя на встречу требованиям рабочих и колхозников, ЦИК и СНК Союза ССР постановляют:

Приравнять по своему значению имущество колхозов и кооперативов (урожай на полях, общественные запасы, скот, кооперативные склады и магазины и т. п.) к имуществу государственному и всемерно усилить охрану этого имущества от расхищения.

Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение (воровство) колхозного и кооперативного имущества высшую меру социальной защиты – расстрел с конфискацией всего имущества, и заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией всего имущества.

Повести решительную борьбу с теми противообщественными кулацко-капиталистическими элементами, которые применяют насилие и угрозы или проповедуют применение насилия и угроз колхозникам, с целью заставить последних выйти из колхоза, с целью насильственного разрушения колхоза. Приравнять эти преступления к государственным преступлениям.

Применять в качестве меры судебной репрессии по делам об охране колхозов и колхозников от насилий и угроз со стороны кулацких и других противообщественных элементов лишение свободы от 5 до 10 лет, с заключение в концентрационный лагерь. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по этим делам.