Полная версия

Легенды страны советов – колхоз «Донской скакун» и движение «Ворошиловских всадников». Забытая история

Легенды страны советов – колхоз «Донской скакун» и движение «Ворошиловских всадников»

Забытая история

Геннадий Коваленко

© Геннадий Коваленко, 2025

ISBN 978-5-0065-7608-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЛЕГЕНДЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ – КОЛХОЗ «ДОНСКОЙ СКАКУН» И ДВИЖЕНИЕ «ВОРОШИЛОВСКИХ КАВАЛЕРИСТОВ».

Введение

Для того, чтобы понять почему в СССР была проведена коллективизация и какие проблемы она решала, следует провести экскурс в «счастливое» прошлое Российской империи, где по словам современных псевдоисториков, либеральных политиканов и блогеров, чуть ли не текли молочные реки в кисельных берегах. А не менее «счастливые» российские мужички трескали за обе щёки хлеб с маслом и запивали их отнюдь не квасом. В течении многих десятилетий, начиная с начала 80 годов прошлого века, господа буржуины и их верная обслуга, всем нам врали и занимались мифотворчеством. Теперь же пришло время разоблачить эти мифы и понять, как, почему и для чего был организован наш главный герой колхоз «Донской скакун» и как он стал одной из легенд страны Советов. И так – поехали!

Одной из основных причин коллективизации был голод, который из века в век был постоянным спутником российской истории и российского государства. О чём власть имущие, как в Российской империи, так и в современной «демократической» России, предпочитают не говорить и не замечать его, делая упор на пресловутый «голодомор» большевиков.

Мне, читатель, верить вы совершенно не обязаны, а потому обратимся к энциклопедии Брокгауза и Ефрона, изданной в Российской империи и прошедшей цензуру, и разрешённой к распространению по всей Российской империи. Тут уж в кознях большевиков никак не обвинишь.

«После голода 1891 г., охватывающего громадный район в 29 губерний, нижнее Поволжье постоянно страдает от голода: в течение XX в. Самарская губерния голодала 8 раз, Саратовская 9. За последние тридцать лет наиболее крупные голодовки относятся к 1880 г. (Нижнее Поволжье, часть приозёрных и новороссийских губерний) и к 1885 г. (Новороссия и часть нечерноземных губерний от Калуги до Пскова); затем вслед за голодом 1891 г. наступил голод 1892 г. в центральных и юго-восточных губерниях, голодовки 1897 и 1898 гг. приблизительно в том же районе; в XX в. голод 1901 г. в 17 губерниях центра, юга и востока, голодовка 1905 г. (22 губернии, в том числе четыре нечерноземных, Псковская, Новгородская, Витебская, Костромская), открывающая собой целый ряд голодовок: 1906, 1907, 1908 и 1911 гг. (по преимуществу восточные, центральные губернии, Новороссия)».

Всероссийский голод 1891 года охватил более 40 миллионов людей, из них умерло – по официальным данным известного русского статистика Анненского более 656 тыс. взрослых лишь «русских наций», ибо «инородцев» в те годы вообще еще не охватывали статистикой (по свидетельствам газет и графа Л. Н. Толстого). Но и эта цифра занижена, так как чиновники на местах уменьшали как могли смертность от голода. Современные историки оценивают общую смертность голода 1891 – 1892 годов в два миллиона, как взрослых, так и детей, и «инородцев»

Были другие «общероссийские голоды» 1900—1903 годов, охватившие те же 40 млн., когда умерли 3 млн. взрослых; 1911 года, после пресловутых реформ Столыпина, охватившие не менее 30 млн., когда умерло еще 2 млн. взрослых… По различным оценкам в 1901—1912 гг. от голода и его последствий погибло около 8 млн. человек. Можно сомневаться в конкретных цифрах о количестве смертей от голода, но сомневаться в том, что голод был регулярным и массовым явлением в царской России не приходится.

В начале ХХ века в России голодными были: 1901—1902, 1905—1908 и 1911 ― 1912 годы.

В 1901 ― 1902 голодали 49 губерний: в 1901 ― 6,6%, 1902 ― 1%, 1903 ― 0,6%, 1904 -― 1,6%.

В 1905 ― 1908. голодало от 19 до 29 губерний: в 1905 ― 7,7%, 1906 ― 17,3% населения

В 1911 ― 1912 за 2 года голод охватил 60 губерний: в 1911 ― 14,9% населения.

На грани смерти находилось 30 млн. человек.

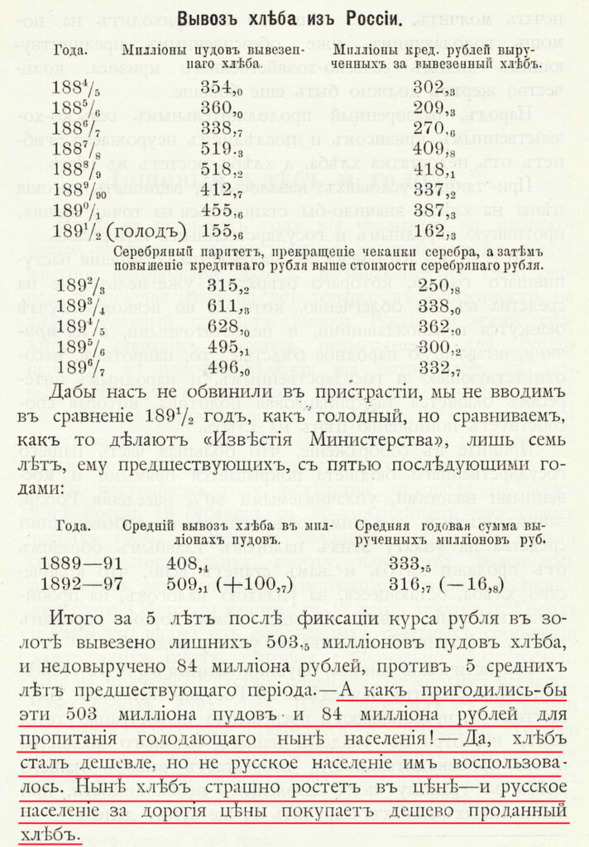

А теперь обратите внимание на приведённую ниже таблицу экспорта хлеба из России. Цифры говорят сами за себя. Во время голода 1891 – 1892 годов, хлеб, не смотря на официальный запрет его вывоза на экспорт – вывозили. Современные историки с пониженной социальной ответственностью, говоря о голоде этих годов, пишут только об официальном запрете на вывоз хлеба на экспорт. Умалчивая о том, что де-факто, этот запрет не выполнялся.

Вывоз хлеба из России.

За 1902—03 годы для подавления крестьянских восстаний и выступлений рабочих только в Полтавской и Харьковской губерниях было использовано 200 тысяч регулярных войск, т.е. 1/5 всей русской армии тех лет, и это – не считая сотен тысяч жандармов и казаков, урядников – и это по данным генерал-адъютанта Куропаткина, а не большевиков.

А вы об этих голодоморах, официально признанных Российской властью что ни будь слышали? Как же так! Не может быть! Оказывается, может и при «святом» императоре Николае 2, при десятках тысяч помещичьих экономий и сотнях тысяч, если не миллионах кулаков, этих бескорыстных «кормильцев» России, мужички Российской империи мёрли как мухи. Практически каждый год в Российской империи голодали миллионы «счастливых» мужичков. Если же вы не верите имперской энциклопедии, почитайте что пишет о голоде его сиятельство граф Лев Николаевич Толстой: Что, и сиятельный граф врёт?!!! А ещё вы можете проштудировать «Епархиальные ведомости» Русской православной церкви. Нет, там нет цифр по голодающим или умершим от голода. Там, из года в год, пишется о сборе средств для помощи голодающим. И попы врут?!!! Что ж, закройте эту книгу и верьте либерально отмороженному демагогу Млечину и иже с ним…

В 1931 – 1933 году что-то подобное случилось на Украине, на Дону, в Поволжье и других регионах – и «жовто-блакитные» соседи до сих пор кричат о «голодоморе». Не отстают от них и российские отмороженные либералы. А это не голодомор – это просто голод. Обыденная реальность «России, которую мы потеряли». Голодовки случались в ней с фатальной регулярностью и были связанны не с большевиками, которых тогда не было, а с совершенно по иным причинам, о которых мы поговорим.

Строго говоря, когда с конца 80 годов большевиков обвиняют в «организации» голода в Поволжье в 1921 г. и на Украине в 1932—1933 гг., цифры потерь следует сравнивать с аналогичными потерями царского периода. И понятно, почему не сравнивают: не выгодно. Потому что История – это политический заказ действующей власти и социальная проституция историков, политологов и блогеров. Или как говорят сейчас – позиция людей с пониженной социальной ответственностью, готовых за деньги и продвижение по карьерной лестнице, выполнить любой заказ.

Приведём ещё несколько примеров счастливой и сытой жизни русского или малорусского мужичка в «России которую мы потеряли», так сказать штрихи к портрету. Вот некоторые данные приводит в своей книге «Российское крестьянство в революции и Гражданской войне» Таисия Осипова. Откуда циферки – спросите вы? Да всё оттуда, из статистических справочников Российской империи и «Памятных книжек» губерний». Это такие ежегодные статистические фолианты, издаваемые каждой губернией или казачьим Войском, объёмом 400 – 500 страниц.

«В стране было 3 млн. безземельных крестьянских дворов и 5 млн. – имевших менее 5 десятин на хозяйство. Эти 8 млн. хозяйств (57%) представляли крестьянскую бедноту, а это как минимум 60 – 65 миллионов человек.

За годы войны обнищание крестьян еще более усилилось. К 1917 г. безземельных дворов в Поволжье стало 11,2%, в Промышленном районе – 9,4%, в Северо-Западном – 7,2%, в Земледельческом центре – 5,7%.

Возросло число безлошадных дворов. В 1917 г. в Промышленном районе они составляли около 44%. Особенно много их было в Нижегородской губернии – 54,1%, в Московской – 48,6% и Ярославской – 43%. В Поволжье и Земледельческом центре безлошадные хозяйства составляли свыше трети дворов: в Тамбовской губернии – 33,7%, Пензенской – 36,8%, Саратовской – 37,5%. Однолошадных хозяйств в 25 губерниях насчитывалось 47,5%. Безземельные, безлошадные и однолошадные крестьяне представляли деревенскую бедноту, которая попадала в кабалу к зажиточным хозяевам. К 1917 г. их было около 70%». Судя по этим цифрам, счастливой жизнью, жизнь миллионов безлошадных и безземельных российских крестьян, не назовёшь.

В результате, к 1918 году, десятки миллионов безземельных, безлошадных и значительная часть малоземельных, однолошадных крестьян, когда спрос на рабочие руки и товары народных промыслов упал, а хлеб резко взлетел в цене, оказались перед призраком голодной смерти. Отсюда в ленинских тезисах это: «решительные, ни перед какими финансовыми жертвами не останавливающиеся меры помощи деревенской бедноте». Тут, знаете ли, вопрос был не политический, а физиологический – выживут эти люди или нет.

Странные товарищи эти большевики – декларировали, по мнению либералов, что им на Россию наплевать, что она лишь вязанка хвороста для мирового пожара – а людей жалели. Зачем? Брали бы пример с прекраснодушных господ либералов и их девизом: выживает сильнейший, такова логика экономики! И хлопот меньше… Именно так, в 1991 году поступило правительство алкаша всея Руси Бориса Ельцина, беря пример с правительства будущего «святого» всея Руси Николая 2, которое было более всего озабочено тем, как бы скрыть масштабы голода в стране. В печати цензура запрещала употреблять слово голод, заменяя его словом «недород».

Если при Александре II во время крупнейшего голода 1871 г., для оказания помощи голодающим были активно привлечены земства, Красный Крест и другие организации, то Николай II резко урезал права земств по борьбе с голодом, а в 1911 и 1912 годах полностью запретил участие земств, Красного Креста и благотворительных организаций в оказании помощи голодающим. Пожалуй, единственными печатными изданиями, в которых можно было найти упоминания о голоде и о сборе средств в помощь голодающим, были «Епархиальные Ведомости» губерний. Лично ваш покорный слуга просматривал «Донские Епархиальные Ведомости». Данные о сборе средств в помощь голодающих, по приходам, входящим сейчас в Тарасовский район, все желающие могут найти в моей книге «Церковная история станицы Митякинской».

Теперь мы переходим ко второму мифу – царская Россия лидер мирового хлебопроизводства, снабжавшая этим самым хлебом пол мира и производившая его больше всех. Этакий предмет гордости как наших либералов, так и президента Путина. Действительно Российская империя импортировала огромное количество пшеницы и ржи в страны Европы. Но 90% этого хлеба производилась не крестьянами, а помещичьими экономиями.

А теперь давайте посмотрим в таблице среднестатистическую урожайность в России и других странах мира. Она в полтора, в три с лишним раза меньше урожайности других стран. Урожайность зерновых в России была самой низкой в Европе.

Урожайность зерновых

А это значит, что рожь и пшеницу, российские торгаши экспортировали в ущерб собственному народонаселению. И это не голословное утверждение. Давайте посмотрим, сколько приходилось зерновых на душу населения в России и других странах. В 1913 г. получив рекордный урожай зерновых – 80 млн. т. – Россия на душу населения имела порядка 471 кг зерна. Англия, Франция, Германия имели около 430—440 кг, США – свыше 1000 кг, Канада – около 800 кг, Аргентина 1200 кг. Откуда берутся утверждения, что Россия производила зерна больше, чем другие страны вместе взятые? Ведь США произвели 96 млн. тонн зерновых – больше чем Россия.

Если в общих объемах производства Россия стояла на 2-м месте после США, то производство на душу населения ставило ее на 5 место, после Германии, Англии и Франции. Если же брать и другие европейские страны, Австралию, Канаду, то Россия отбрасывалась во 2-ю десятку и даже ниже. Необходимо обратить внимание на цифры, характеризующие производство зерна на душу населения.

Англия, Франция, Германия, производя зерна менее 500 кг на душу населения, являлись его импортерами, а США, Канада, Аргентина, производя 800 – 1200 кг зерна на душу населения его экспортировали. И лишь Россия, производя менее 500 кг (норма самообеспечения производственным зерном) зерна на душу населения, вывозила его. То есть, экспорт шел за счет обречения части населения на недоедание и голод. Даже царские офицеры и генералы свидетельствовали, что 40% призывников в начале ХХ в. впервые в жизни ели мясо в армии.

Хотите конкретные примеры? Да пожалуйста!

Михаил Осипович Меньшиков (1909 г. «Всероссийский национальный союз»). «Обращаю внимание читателя на весьма замечательную статью полковника князя Багратиона в №11 «Вестника Русской Конницы». «С каждым годом армия русская, – говорит князь, – становится все более хворой и физически неспособной. До трех миллионов рублей ежегодно казна тратит только на то, чтобы очиститься от негодных новобранцев, «опротестовать» их. Из трех парней трудно выбрать одного, вполне годного для службы. И несмотря на это, срок солдатской службы все сокращается. Хилая молодежь угрожает завалить собою военные лазареты. Плохое питание в деревне, бродячая жизнь на заработках, ранние браки, требующие усиленного труда в почти юношеский возраст, – вот причины физического истощения. В крепостное время народный труд и быт регулировались культурным надзором; преследуя лень, распутство и бродяжничество, помещики ставили народ в условия достаточного питания и здорового режима».

Вот так, и ни как иначе. Это не злобные и кровожадные большевики, а сиятельный князь Багратион, утверждает, что русский мужик стал хуже питаться и жить после отмены крепостного права.

«Из 360 опрошенных кн. Багратионом новобранцев 25 проц. ушли из семьи 17 лет, 30 проц. – 19 лет и только 15 проц. дожили в своих семьях до 21 года. Сказать страшно, какие лишения до службы претерпевает иногда новобранец. Около «40 проц. новобранцев почти в первый раз ели мясо по поступлении на военную службу. На службе солдат ест кроме хорошего хлеба отличные мясные щи и кашу, т.е. то, о чем многие не имеют уже понятия в деревне». (Меньшиков М. О. «Молодёжь и армия». 13 октября 1909 г.

Эти данные подтверждает Главнокомандующий генерал В. Гурко – 40% крестьянских парней впервые в жизни пробуют мясо в армии. Обратите внимание, это писали отнюдь не большевики, а господа офицеры и генералы Российской армии. В результате Военное ведомство решило улучшить рацион нижних чинов армии, для того, чтобы откормить призванных на службу новобранцев. Для этого, профессору Данилевскому было поручено разработать новый проект питания русской императорской армии.

Но, после испытании в войсках проекта профессора Данилевского он был отвергнут по двум причинам. Прежде всего он вызывал бы новый и совершенно непосильный уже расход для казны, так как очевидно нельзя же было за даже недавно увеличенный приварочный оклад кормить солдат котлетами и рагу. Сверх того, военное начальство признало, что если простолюдина в течение трех лет службы приучать к подобным яствам, доступным даже не всем относительно зажиточным горожанам, то служба вместо воспитательного значения для крестьянской молодежи развратит ее, ибо кто же после казенных рагу, котлет и студня захочет вернуться в деревню, где часто, за недостатком средств, едят хлеб с мякиной, а мясо видят не более двух раз в году. Источник – журнал «Разведчик», №1018, 1910 год.

А теперь давайте обратим свой взор ещё на один миф либералов от истории, гласящий, что именно кулак являлся тем кормильцем Российской империи и его продовольственным становым хребтом. А его ликвидация при проведении коллективизации и привела к голодомору. При этом, господа с пониженной социальной ответственностью, почему-то забывают, что во время голода в Российской империи в 1891 и других годах, кулак процветал и его никто не ликвидировал. Мало того, в стране существовали тысячи помещичьих экономий, а голод был. Так давайте разберёмся, кто такой был кулак и почему он был ликвидирован большевиками как класс.

В последние десятилетия считается аксиомой, что злобные большевики относили к кулакам всякого «справного», работящего крестьянина. Но это откровенная ложь. Так как основным критерием было использование наёмного труда и получение сверхприбыли путём монопольной сдачи в аренду сельхозмашин, что отражается в постановлениях СНК (Совета Народных Комиссаров). Но и здесь были исключения, что один-два батрака – это не эксплуатация. Если в хозяйстве две лошади и один взрослый работник, без батрака не обойдешься. Точно так же в городах наличие домработницы не делало человека «классово чуждым». Конкретные примеры этого будут приведены в тексте книги.

Так кто же он такой – этот кулак, вечный труженик, трудящийся от зари до зари, с не разгибающимися пальцами или нечто другое? Давайте разбираться. И опять дадим слово не большевикам, а известному русскому лингвисту, автору «Толкового словаря живого великорусского языка», казаку луганскому Владимиру Далю. Цитирую: «Кулак …Скупец, скряга, жидомор, крепыш; перекупщик, переторговщик, маклак, прасол, сводчик, особ. в хлебной торговле, на базарах и пристанях, сам безденежный, живёт обманом, обсчётом, обмером…».

И опять ничего про «труд от зари до зари» и «не разгибающиеся пальцы». То же самое говорит и автор книг по истории СССР Сергей Кара-Мурза: «Вокруг этого понятия в годы перестройки был создан целый миф, его приравнивали к понятию „справный хозяин“ и представили образцом русской трудовой этики. На деле кулаками были главным образом крестьяне, оторвавшиеся от земли и промышлявшие ростовщичеством и торговлей». И, кстати, к слову «кулак» в русской деревне традиционно прибавлялись прозвища: «мироед» и «паук».

У Даля есть ещё одно значение слова «кулак»: «скупец, скряга, жидомор, кремень, крепыш». Естественно, все пять слов крутятся вокруг одного понятия. Значение четырех ясно, а пятое? Обратимся опять к Далю. Жидомор в некоторых русских говорах – корыстный скупец, жидоморить – скряжничать, добывать копейку, вымогая, не доплачивая и пр. А теперь подумаем: как эти милые качества должны были проявляться в бедной русской деревне?

Но может быть великий русский филолог, что-то напутал? Что ж, дадим слово сановникам Российской империи. Приведённый ниже текст был опубликован в 1892 году. Его автор, Алексей Сергеевич Ермолов – отнюдь не революционер. Он действительный тайный советник, статс-секретарь и член Госсовета, а в дальнейшем царский министр земледелия и государственных имуществ. Если кто не в курсе: «Тайный советник – гражданский чин 3 класса в Табели о рангах в Российской империи, соответствовал чинам генерал-лейтенанта в армии и вице-вдмирала во флоте.

Из его книги: Глава 4: «Пагубное влияние развития ростовщичества и кулачества в сельском быту»

«В тесной связи с вопросом о взыскании упадающих на крестьянское население казённых, земских и общественных сборов и, можно сказать, главным образом на почве этих взысканий, развилась страшная язва нашей сельской жизни, в конец её растлевающая и уносящая народное благосостояние, – это так называемые кулачество и ростовщичество. При той безотлагательной нужде в деньгах, которая является у крестьян, – для уплаты повинностей, для обзаведения после пожара, для покупки лошади после её покражи, или скотины после падежа, эти язвы находят самое широкое поле для своего развития. При существующих, установленных с самыми лучшими целями и, быть может, вполне необходимых ограничениях в отношении продажи за казённые и частные взыскания предметов первой потребности крестьянского хозяйства, а также и надельной земли, правильного, доступного крестьянам кредита не существует вовсе. Только сельский ростовщик, обеспечивающий себя громадными процентами, вознаграждающими его за частую потерю самого капитала, приходит ему на помощь в случаях такой крайней нужды, но эта помощь, конечно, дорого обходится тому, кто к ней раз обратился. Однажды задолжав такому ростовщику, крестьянин уже почти никогда не может выбраться из той петли, которою тот его опутывает, и которая его большею частью доводит до полного разорения. Нередко крестьянин уже и пашет, и сеет, и хлеб собирает только для кулака. Известно, что помещику при взысканиях с крестьян, по исполнительным листам, за самовольный уход с работы, за невыполнение принятых на себя обязательств и т.п., в огромном большинстве случаев оказывается совершенно невозможным что-либо с них получить, – многие считают даже излишним обращаться в подобных случаях к суду. Но сельский ростовщик и без суда всегда с лихвою вернёт себе своё, не теми, так другими способами, не деньгами, так натурой, зерном, скотиной, землёй, работой и т.п.».

«Местами, обязательные работы крестьян-должников на кулака-кредитора принимают характер совершенной барщины, ещё гораздо более тяжёлой, нежели прежняя господская, потому что в прежнее время помещики были заинтересованы в сохранении благосостояния своих крестьян, теперешнему же кулаку-кредитору до них никакого дела нет».

«Не даром между такими хозяевами-кулаками сложилась циническая поговорка, хорошо характеризующая их взгляд на дело и их образ действия. Восхваляя друг перед другом поле своей деятельности и рисуя выгоды приобретённых ими владений – «сторона у нас богатая», говорят они, «потому – кругом народ нищий».

И что, дамы и господа, мальчики и девочки – впечатляет? Полностью статью вы можете найти в интернете https://library6.com/books/713266.pdf или в книге Ермолов А. С. Неурожай и народное бедствие. СПб., 1892. С.179—190

Где вы подробно узнаете, как раздавали землю, и как нарезали ее, и как наживались на крестьянах. По сути кулаки заменили помещиков, да еще навязали крестьянам долговую кабалу. Стоит присмотреться к разводкам позапрошлого века, чтобы понять чувства крестьян, считавших себя обманутыми… Обманутыми и с поднятием цены на уборочную работу, и с заемами, и с замерами. В общем обманутыми во всем. А кулак-мироед и сам заработал и крестьяне в двойном пролете. Также очень хорошо описывается как кулаки захватывали землю…

Вот такая вот отмена крепостничества. При крепостниках-дворянах оказывается такой кабалы у крестьян не было. И тут они получили свободу. Упоминается в книге также участие в этих аферах церковных старост и ктиторов. Это к вопросу «почему после революции крестьяне разоряли церкви». Судя по тому, что пишет министр о том, как облапошивали крестьян, те в свою очередь поквитались за все и с РПЦ.

Не будем дальше вас, читатель утомлять цитатами из российского премьер-министра и министра внутренних дел Российской империи П. А. Столыпина и других царских сановников, их вы так же легко найдёте с сети. Вернёмся в наше время. Для того чтобы скомпрометировать большевиков и всю советскую власть, вокруг этого понятия в годы перестройки и до наших дней, был создан целый миф о «справном хозяине» и образце русской трудовой этики.

И так, кулака считали злом не только большевики, но и высшая имперская власть России. Однако либералы-«перестроечники» и продажные историки с низкой социальной ответственностью, сделали всё, чтобы перевернуть факты с ног на голову и превратили бессовестного мироеда и жидомора кулака – «справного хозяина» – спасителя России матушки.

А теперь перейдём к следующему мифу, мифу о том, что крестьянин-единоличник мог прокормить страну. К началу 1919 года в европейской России, после чёрного передела лета 1917 года и последующих переделов в ходе Гражданской войны было распределено более 17 млн. дес. земли. Миллионы безземельных и беспосевных крестьян получили наделы. Число хозяйств, имеющих до 2 дес. посева, возросло с 6 до 8—9 млн., составив 43% хозяйств. Немного (на 10%) увеличилась группа хозяйств, имеющих 2—4 дес, количество более крупных – уменьшилось, а хозяйства, засевавшие свыше 10 дес, почти исчезли.

Что мог вырастить крестьянин на 2 дес. земли или на 2 гектарах? Мы не будем брать урожайность центральной России или Поволжья, так как будем вести наш рассказ о донском колхозе. И так, в одном из томов конца 19 века «Памятной книжки Области войска Донского», указывается средняя урожайность одной десятины. Низкий урожай – 25 пудов с 1 дес. или округлённо 4 центнера. Средний урожай – 40 пудов или 6, 4 центнера. Высокий урожай – 60 пудов или 9, 6 центнера. В нечернозёмных районах урожаи были ещё меньше.

Среднестатистическая семья того времени состояла из 7 – 8 человек. В неурожайный год с 2 десятин она получала 8 центнеров зерна или 100 – 114 кг. на одного едока в год. Что означало жизнь в впроголодь. Но!