Полная версия

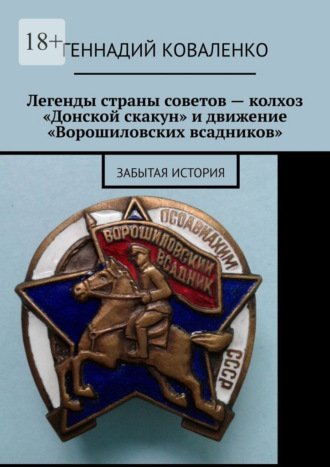

Легенды страны советов – колхоз «Донской скакун» и движение «Ворошиловских всадников». Забытая история

– Как правило, на коровах и бычках колхозников и колхозниц работают сами колхозники и колхозницы или это тягло передаётся для использования на работы в бригаде тому колхознику, которому доверяет хозяин коровы или быка.

– Обязать правление колхозов и заведующих товарными фермами, немедленно выделить всех подлежащих использованию на весенних полевых работах коров и бычков обобществлённого сектора и, кроме того, на основе массовой широкой работы, по согласованию с колхозниками и колхозницами, выделить коров и бычков, принадлежащих колхозникам, для обучения их к началу весенне-полевых работ, распределив по бригадам колхоза, для использования на наиболее их на наиболее лёгких работах: боронование, выволачивание бурьяна, внутрихозяйственные и бригадные транспортные работы (подвозка семян, воды, фуража). Использование коров на работе должно продолжаться не более 7 часов в сутки с двумя перерывами на кормление и отдых.

– Бригадир, получив в своё распоряжение коров и бычков, обязан проделать следующее: а) подготовить соответствующую упряжь б) в случае, если колхозник или колхозница не в состоянии сами обучить своих коров, бригадир обязан выделить добросовестных колхозников по обучению коров в) выделить для обеспечения коров и бычков лучшие корма (корнеплоды, силос, сено, солома, полова).

– Рекомендовать колхозам следующие нормы выработки при использовании коров и бычков: а) боронование в два следа при трёх звеньевой бороне и упряжке 6 коров или бычков 2 – 2,5 га. б) при выволакивании бурьяна трёх звеньевой бороной в упряжке 4 коров 3 – 4 га.

– Установить каждому колхознику, бычок или корова которого используется на полевых работах, начисление на это 2 трудодня сверх начисляемых ему трудодней за вырабатываемую им самим норму.

– При правильном использовании коров и бычков, и выполнение на них установленных суточных норм выработки, производить для нуждающихся колхозникам и колхозницам, владельцев коров и бычков, выдачу хлеба или зерна в двойном размере, против установленной нормы выдачи на трудодень.

– Краевой посевной комитет обязывает: а) партийные организации широко развернуть массовую работу среди колхозников об использовании коров и бычков на весенне-полевых работах, особо обратив внимание на развёртывание массовой работы среди колхозниц. б) Вся работа должна сводиться к тому, чтобы всё пригодное поголовье коров и бычков была мобилизовано и брошено на весенний сев в) работа по привлечению к севу коров и бычков должна проводиться на колхозных бригадных собраниях и в группах колхозников, имеющих собственных коров и бычков.

– Обязать РайЗо организовать точный учёт проводимых работ по использованию коров и бычков, выделенных для весенне-посевных работ, отражая дополнительно в пятидневных сводках, даваемых КрайЗу работу, выполняемую на коровах и бычках.

– Контроль и наблюдение за полным и хозяйственным использованием коров и бычков на полевых работах, возложить на заведующих РайЗо.

– Настоящее постановление опубликовать в краевой и районной печати. Председатель комитета по весеннему севу Б. Шеболдаев. Газета «Колхозное Знамя» от 14 марта 1933 года.

Ещё одна попытка Крайкома и Краевого Комитета по весеннему севу хоть как-то выправить положение в связи катастрофической нехваткой тяглового скота. Как мы видим, власти пытались даже стимулировать колхозников начислением дополнительных трудодней и выдачей дополнительного хлеба если их скот будет участвовать в посевной.

Приказ всем обл. прокурорам, пред. облсудов, всем райгорпрокурорам, нарсудьям и следователям.

По постановлению ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР, Северокавказский край получил от правительства семенную помощь в размере 15800 тонн. Семена прибывают в наш край и развозятся по колхозам и совхозам. Одновременно производится засыпка семян колхозами, колхозниками и единоличниками. Кулачество организует саботаж засыпки семян. Уже имеет ряд случаев расхищения семян со стороны кулачества и противообщественных элементов.

В целях сохранения семян от контрреволюционного посягательства со стороны классового врага, будь то в форме расхищения, разбазаривания, порчи – приказываем:

– Дела о расхищении, разбазаривании и порче семян заканчивать расследованием и слушанием в суде максимально в трёхдневный срок, проводя процессы в показательном порядке.

– Виновных в расхищении, разбазаривании и порче семян судить по постановлению правительства от 7 августа, обеспечивая суровую меру социальной защиты, вплоть до расстрела. Применение к расхитителям семян 162 ст. УК запрещаем.

– Лиц, виновных в непринятии мер по охране семян от расхищения и порчи привлекать по постановлению правительства от 7 августа. К этим лицам применять суровые меры социальной защиты вплоть до расстрела, рассматривая их как прямых пособников расхитителей.

– Указанные дела, заслушанные на местах от имени Краевого суда незамедлительно направлять в Кассационную Коллегию Верховного Суда СССР в Ростов, а в случаях особой надобности доставлять нарочными.

– Организовать посты прокурорского и судебного актива на железнодорожных станциях при выгрузке семян и транспортирования их в колхозы, в местах хранения и во время высева. Держать с ними постоянную связь, используя их сигнализацию для немедленного возбуждения уголовного преследования против расхитителей. Предупреждаем всех прокуроров, судебных и следственных работников об их суровой ответственности за непринятие своевременных мер и снисходительное отношение к расхитителям. Краевой прокурор Фридберг. Председатель Краевого суда Островский. «Колхозное Знамя» от 18 марта 1933 года.

Согласно постановлению Райисполкома от 16 арта 1933 года был установлен размер семссуды для колхозов района. Для колхоза «Донской скакун» он составил 400 центнеров.

Очень показательный приказ, как мгновенная реакция советской власти на воровство и саботаж при распределении посевного зерна, а теперь сравните как действует в подобных ситуациях современная российская власть.

Об организации отходничества. Решение комитета по весеннему севу Тарасовского района от 14 марта.

– Обязать РайЗО и отдел труда по составлению производственных планов, но не позднее 25 марта представить точные данные о размерах свободной рабочей силы в районе.

– Запретить всем организациям производить набор рабочей силы без ведома правлений колхозов – установить, как правило, для всех организаций производство вербовки рабочей силы с ведома правления колхоза с заключением договора как с колхозом, так и в отдельности с каждым колхозником. Возложить на РайЗО и отдел труда контроль за выполнением этого пункта.

– Предупредить колхозников, что самовольный уход из колхоза повлечёт: лишение условий, предусмотренных отходниками (снабжение продуктами и т. д.) и другие меры, вплоть до исключения из колхозов.

– Широко разъяснить колхозникам, что всякий не участвующий в севе, лишается получения натуральной части из колхозного урожая 1933 года независимо от участия в последующих работах.

– Имея большой неорганизованный отлив рабочей силы (мужчин) в колхозах им. «Молотова», «Заветы Ильича», «Новая жизнь Ленина», что ставит эти колхозы в критическое положение в весеннем севе, предоставить право колхозам на отзыв колхозников из отходничества и в первую очередь ушедших самовольно. Обязать все организации беспрепятственно отпускать отходников по требованию указанных колхозов. Предложить правлениям колхозов применить к злостно уклоняющимся от работы в колхозе меры, вплоть до исключения из колхоза и постановки вопроса перед РИКом о лишении усадебных мест с немедленным выселением из этих усадеб.

– В связи со срочной необходимостью удовлетворить рабочей силой Зерносовхоз в количестве 545 человек – установить районные вербовки рабочей силы Зерносовхозу по колхозам: «Новая жизнь» – 70 чел., «Трактор» – 30 чел., «Шеболдаев» – 30 чел., Блюхер» – 50 чел., «Красный победитель» – 80 чел., «Щаденко» – 100 чел., «Ленина» – 75 чел., «Кагановича» – 30 чел. Оказать все ячейки и правления перечисленных колхозов оказать Зерносовхозу всемерное содействие в содействии рабочей силы и обеспечить выполнение данных контрольных цифр. Зерносовхозу заключить договора с колхозами и отдельными колхозниками.

Постановление Тарасовского РК ВКП (б) появилось не от хорошей жизни. В результате самодурства, так называемых «перегибах» на местах и откровенном саботаже, часть колхозников, пользуясь своим правом на отходничество (Отходничество (отхожий промысел) – временная, чаще всего сезонная, работа крестьян вне места постоянного жительства, когда нужно «отходить», уходить из села или деревни), заключив договор на стороне, уходили из своих хуторов и слобод. Это вызвало нехватку рабочих рук в колхозах и грозило очередной катастрофой в посевной компании 1933 года. Чтобы этого не допустить, было решено применить жёсткие административные меры по ограничению отходничества.

Закон об обязательной поставке зерна государству – мощный рычаг повышения урожайности.

Законом от 20 января партия и правительство ввели новый порядок сдачи зерна государству. Каждый колхозник и единоличник получает твёрдые по гектарные нормы поставки зерна. Обязательства по поставке зерна государству ручаются колхозам и единоличникам в начале года и имеют силу закона.

Этот порядок введён не только для зерна, но и для всех видов сельхозпродукции. Новый порядок поставки государству сельхозпродукции прямо заинтересовывает колхозы, колхозников и единоличников в лучшей организации в проведении весеннего сева.

Ещё до начала сева, каждый колхозник и единоличник должен твёрдо знать, сколько и каких культур он должен будет ПРОДАТЬ государству. Отсюда ясно, что каждый колхоз, каждый колхозник заинтересован в том, чтобы не только полностью выполнить план сева, но и засеять в срок, как можно лучше, повысить урожайность полей, сохранить каждое зерно, не допустить потерь и расхищений при уборке и обмолоте. Ведь, чем больше и лучше посеет колхоз, чем больше урожая добьётся он, тем больше останется у него хлеба для оплаты трудодней, после выполнение обязательств перед государством, засыпки семфондов и оставления фуража для колхозного стада.

Возьмём к примеру колхоз «Новая жизнь Ленина», Дячкинского сельсовета. Колхоз должен иметь всего посева (включая и озимые), 3960 га. Урожай запланирован с каждого гектара пшеницы – 45 пудов, ячменя 48 пудов, овса – 48 пудов, кукурузы 72 пуда, проса – 42 пуда, озимых с каждого гектара по 48 пудов. Валовый сбор выразиться в 196000 пудов. За вычетом всех обязательств перед государством, засыпки семян, оставления фуража и на внутри колхозные нужды, для оплаты трудодней в колхозе остаётся 84375 пудов или на затраченные 90000 трудодней придётся почти по 16 кг. за каждый трудодень.

Новый закон даёт возможность каждому колхознику твёрдо спланировать своё хозяйство, правильно организовать труд. Каждый честный добросовестный колхозник, зная закон о поставке зерна, заинтересован в том, чтобы в колхозе не было место лодырю и разгильдяю. Добросовестно работая сам, он должен добиться того, чтобы окружавшие его колхозники, так же работали честно и добросовестно, чтобы лодыри и рвачи не залазили к нему в карман.

Задача партийных органов, правлений колхозов, коммунистов, ударников-активистов, разъяснять каждому колхознику огромнейшее значение нового закона, показать не примере, на конкретном подсчёте, что от него одного зависит выполнение исторической важности задачи – в ближайшие годы сделать всех колхозников зажиточными. Задача состоит в том, чтобы каждый колхозник понял, что вопрос его благосостояния, вопрос его дохода, решается сейчас на полях и зависит от того, как колхозник борется за сев, за качество его. «Колхозное Знамя» от 23 апреля 1933 года.

В этой статье районки о «Законе об обязательной поставке зерна государству», власти в очередной раз пытаются на цифрах и фактах показать колхозникам, что чем лучше они будут работать, тем лучше они будут жить. Почему? Потому что, этот закон предусматривал фиксированную поставку зерна государству – 130 – 140 кг. с 1 гектара посева. Потому, что одной из основных задач советской власти является не задача забрать у колхозника последнее, а в ближайшие годы сделать всех колхозников зажиточными. Этот основной посыл, как Сталина, так и ВКП (б) в целом – генеральная линия – сделать колхозника зажиточным, будет постоянно встречаться в последующих публикациях и при этом СНК будет делать всё возможное для этого не на словах, а делами.

Большевистскую борьбу за темпы за высокий урожай бригады Токмачёва и Шкондина показывают засеянными га.

Красновский колхоз «Донской скакун» на 26 апреля посеял 1352 га. Неудовлетворительные темпы сева объясняются тем, что не все бригады и бригадиры понимают, что бросить зерно своевременно – в сырую землю, значит обеспечить высокий урожай полей и поднять колхозника до уровня зажиточного.

Только первая и вторая бригады (бригадиры Токмачёв Т. П. и Шкондин П. И.) горят огнём социалистического соревнования, показывают большевистские образцы борьбы за короткие сроки сева, за высокий урожай. Бригады Токмачёва и Шкондина понимают, что надо сеять качественнее и быстрее, не для того, чтобы покичиться успехами, а, чтобы результаты упорного труда колхозников подсчитывать десятками сотен центнеров урожая и ими вознаградить колхозников по затраченному труду.

И если 3 бригада посеяла 86 га, 4 бригада 58, 5 бригада 63, 6 бригада 79 га и т. д., то первая бригада Токмачёва посеяла 180 га, 2 бригада т. Шкондина 195 га. пшеницы. Бригады Токмачёва и Шкондина соревнуются на деле. Колхозные бригады все соревнуются между собой, но не все завоевали высокие темпы сева.

Силу соцсоревнования показали только бригады Шкондина и Токмачёва, каковая (?) нашла своё выражение: в упорной и жестокой классовой борьбе, в организации подлинного ударничества, и общем презрении лодыря, огреховщика – просевщика и рвача.

Заключив соцдоговор, товарищи Токмачёв и Шкондин, не оставили его на бумаге, а тщательно, по несколько раз проработали каждый пункт на собрании со всеми колхозниками бригады. Колхозник каждый понял, что выполнить договор, значит получить н каждый трудодень 10 с половиной чистого зерна. Вокруг договора и бригадиров образовались инициативные группы из лучших колхозников.

Например, Божков П., Коржов И., Высоцкий В., Толкачёва Е., Беляев Д., Исаева З., Высоцкий Л., Черенкова М., Безрядин Ф. и другие, которые сами следят за темпами, за качеством сева, за бережным отношением к скоту и за 100 процентов выполнения пунктов договора. Всякие неполадки на полевых работах сейчас же устраняют, жёстко карая провинившихся. Качество сева, бережность тягла – решает производственное совещание.

Бригадиры, товарищи Токмачёв и Шкондин учли, что голое администрирование делу не помогает, поэтому, они осудили, заменили его и сейчас разбор дел: за огрехи, просевы, за небрежность к скоту и инвентарю, за нарушение трудовой дисциплины и т. д., производится всеми колхозниками на производственном совещании. После того как провинившийся колхозник получит взыскание от всей массы и когда он видит общее презрение его, как негодного человека и вредного для дела, он не только не повторяет своих действий, но, наоборот, становится подлинным ударником и показывает лучшие образцы труда.

Это и есть ленинский метод воспитания колхозных масс, каковой, несомненно приведёт бригады Токмачёва и Шкондина к торжеству побед. Бригаду Токмачёва в пример всем бригадам района. Бригада тов. Токмачёва состоит в краевом соревновании «250». Товарищ Токмачёв уже 4 год бригадиром, его опыт руководства проверены, несколько раз исправлены на ходу и сейчас он не сомневаясь заявляет:

– Если бы мою бригаду не дёргал колхоз на другие различные работы, я надеюсь и на колхозников, и на рабочую силу – волов и лошадей, что, сев закончит бригада раньше срока. Его слова не расходятся с делом: большинство волов рабочих выше средней упитанности, лошади тоже, а крепкая спайка всех колхозников позволяет брать темпы на колхозных полях.

Есть чему поучится у бригадира Токмачёва, и четный бригадир каждого колхоза в районе должен подхватить эти опыты, и применить на практической работе в своей бригаде. Зимин. «Колхозное Знамя» от 27 апреля 1933 года.

Комментарии, как говорится, излишни. Всё сказано в статье.

Из постановления Тарасовского райкома ВКП (б).

Выделить премиальный районный фонд в размере 1500 рублей для премирования лучших колхозов, бригад, руководителей колхозов и бригад, отдельных ударников колхозников и трактористов, окончивших сев колосовых к 1 маю на 100 процентов.

Премии установить следующие: председателям колхозов: 1) велосипед 250 руб., 2) костюм суконный 98 руб.; колхозам – племенной бугай калмыцкой породы 700 руб.; полеводческим бригадам: первая премия – радиоустановка 150 руб.; вторая премия: сельскохозяйственная библиотечка 100 руб.; для бригадиров полеводческих бригад установить три премии: первая премия – отрез на костюм 50 руб., вторая премия – рубашка мужская 11 руб., третья премия – портсигар 3 руб. 50 коп. Для колхозников, трактористов, систематически выполняющих норму выработки при соблюдении качества работы установить 8 премий: ботинки мужские 40 руб., брюки шерстяные 35 руб., мануфактура на платье (зефировое) 25 руб., рубашка мужская 11 руб., рубашка мужская 11 руб., чулки женские 2 пары 6 руб., чулки женские 2 пары 6 руб., портсигар 3 руб. 50 коп.

Как мы видим, Тарасовский райком ВКП (б) рассчитывал не только на сознательность и энтузиазм колхозников на севе, но и решил простимулировать как сами колхозы, так и колхозников-передовиков. Правда денег на это было выделено совсем немного.

Разгромить саботаж руководства в 7 бригаде.

Красновский колхоз «Донской скакун» план сева колосовых выполнил только на 50 процентов. Особенно преступно сеет 7 бригада. В этой бригаде полнейший саботаж как среди колхозников, так и в бригадном руководстве. По плану коров единоличного пользования колхозников в бригаде на севе должно работать 34 штуки, фактически работает только 8 голов.

Бригадир Чернов И. Е., парт. прикреплённый Попов, а также его родственники – Хайдакин, Лаврухина, являются первыми саботажниками в бригаде: собственных коров не запрягают. Работающие 7 коров кормами не обеспечены, водопоем тоже и получается, что день коровы работают, ночь стоят голодные, так как ночное пастбище коров в бригаде не организовано. Правление колхоза саботаж сева в 7 бригаде должно разгромить. Колхозник.

Судя по этому письму в газету, постановление СНК СССР и Крайкома ВКП (б), в 7 бригаде колхоза «Донской скакун», фактически саботировались руководством бригады.

Итоги соцсоревнования и выделение передовых бригад.

Согласно постановления райкомиссии по соцсоревнованию от 14 мая 1933 года, было решено признать первыми ведущими 15 бригад колхозов. В их число вошли 1 и 2 бригада колхоза «Донской скакун». Газета «Колхозное знамя от 16 мая 1933 года.

Внимание случной компании.

В колхозе «Донской скакун», рабочее конское поголовье для проведения случной компании имело больше предпосылок, чем другие соседние колхозы. Для случки выбрано три одобренных производителя, даны опытные конюхи на случпункты, но ни правление колхоза, ни бригадиры, к этому делу не проявили должного внимания.

Случные пункты, вопреки постановлению Тарасовского РИКа сеном не обеспечены. Разъезды с производителями по бригадам сводятся не нет, так как бригадиры не регулируют расход маток, подлежащих к случке и тех маток, которые должны крыться в бригаде. Часто не бывает ответственного за случку, но это не только в бригаде, а и по колхозу не найдёшь. Этому нужно положить предел. За коня. Газета «Колхозное знамя от 27 мая 1933 года.

Обзор «Молота» о нашей газете. Газета, оклеветавшая колхозников.

Теперь «мы видим нашу задачу не в массовых репрессиях, а больше всего, и главным образом, в нашей политической и организаторской работе в массах и в полной изоляции наших врагов». (Молотов).

Некоторые парторганизации и районные газеты, не поняли этого наступившего перелома в отношении колхозников к колхозу и к колхозному труду, не хотят сделать для себя надлежащих политических выводов, продолжают попугайски твердить о кулацком саботаже, прикрывая им сплошь и рядом оппортунистическую бездеятельность и безрукость коммунистов руководителей, не сумевших возглавить перелом в настроениях колхозника и единоличника. Эти парторганизации, газеты, не поняли сталинского указания «Если речь идёт об ответственности и виновности, то ответственность падает целиком и полностью на коммунистов, а виноваты здесь во всём, только мы, коммунисты». Это находит своё блестящее подтверждение в нашем крае, где коммунисты руководители виноваты в том, что изменившееся отношение колхозников к колхозному труду не было возглавлено так, чтобы обеспечить своевременное выполнение посевного плана.

Ярким примером политической слепоты, работы по-старому в новых условиях, может служить тарасовская газета «Колхозное знамя». Район преступно отстаёт в севе. На 20 мая выполнено только 72 процента плана колосовых и 51 процент всего плана. Прирост в последнюю пятидневку наименьший в группе северных районов и составляет всего 4 процента. Как же газета мобилизует парторганизации и колхозные массы на преодоление позорного отставания?

4 мая «Колхозное знамя» публикует письмо дядьковских колхозников (!? скорее всего дячкинских), в котором они требуют «строгого наблюдения за мостовцами и просят райком партии и РИК, в том случае, когда мостовские колхозники не изгонят из своих рядов кулаков и белогвардейцев, не выправят глубокий провал сева в течении 4 – 5 дней, – выселить их на север. Как саботажников и врагов народа».

Нет того, чтобы пойти в отстающий колхоз, найти и опереться там на лучшую часть колхозников, организовать их против лодырей! Зато выселить на север, объявить врагами народа всех колхозников – это легче всего, и в тарасовской газете такой именно стиль «воздействия» на отстающих преобладает. Ясно, что такое «воздействие» при всяких условиях лишь укрепляет позиции кулака, не сложившего оружия, по-прежнему пытающегося дезорганизовать нашу работу.

Уже в следующем номере, 5 мая, газета в передовой статье объявляет саботажниками еланцев, тишкинцев, тарасовцев, митякинцев, большинцев (колхоз имени Щаденко), колхоз «Новая жизнь» – целиком шесть колхозов! Кому помогает редактор газеты тов. Баженов, писавший передовую в этом номере?

Попугайски божась саботажем во всех случаях, не умея толково разобраться в действительных причинах отставания колхозов в севе и увидеть их, прежде всего, в полном отсутствии массово-политической и организаторской работы, газета дезориентирует парторганизацию и колхозников, непосредственно содействует вредительской, кулацкой агитации: «Работайте плохо – всё равно выселят», – помогает кулаку поселить у колхозников неверие в результаты колхозного труда.

Шестого мая «Колхозное знамя предлагает «сделать соответствующие выводы по отношению всего руководства и определённой части колхозников, еланских, митякинских, тишкинских, тарасовских и большинских колхозов, не говоря уже о мостовцах, которых надо немедленно выселять на север как саботажников и прямых помощников классовому врагу».

Газета остаётся верной своей системе окрика и угроз в разрешении важной политической задачи – привлечения на сев коровы колхозника. 13 мая «Колхозное знамя» помещает без всяких комментариев отчёт о собрании колхозников Дячкинского колхоза, постановившем: «отказывающихся предоставить коров для ликвидации прорыва на севе заклеймить позором и объявить врагами народа».

В том же номере газета предлагает Тарасовский колхоз «Заветы Ильича», «как проводящий кулацкую политику и срывающий сев, занести на „чёрную доску“ со всеми вытекающими последствиями». Газета умудряется здесь же сделать ещё две крупнейшие политические ошибки. В передовой она констатирует полное отсутствие посевного настроения в восьми колхозах Тарасовщины и устанавливает, что в седьмой бригаде колхоза «Донской скакун» «полный саботаж» как среди колхозников, так и в бригадном руководстве.

Это клевета, конечно! «Ещё нередко в нашей среде встречаются лодыри и волынщики, но этого нельзя сказать о массе колхозников». Это указание товарища Молотова относятся к подавляющему большинству колхозов страны и нашего края, и в том числе к колхозам Тарасовщины! Газета сваливает отсутствием политической работы среди колхозной массы по организации её сознательного и дружного отпора малейшей попытке помешать нашей работе, каждой вылазке кулака и вредителя – на саботаж, якобы целых колхозов, одной трети колхозов всего района!