Полная версия

Легенды страны советов – колхоз «Донской скакун» и движение «Ворошиловских всадников». Забытая история

Началась война, и многие члены клуба ушли на фронт защищать свою Родину. Сейчас, после четырех лет отсутствия, вернулся в родной колхоз из армии демобилизованный воин-победитель донской казак Павел Талалаев, один из организаторов первого клуба ворошиловских всадников. На фронте он показал себя отличным кавалеристом и заслужил две боевых медали. Тов. Талалаев назначен бригадиром полеводческой бригады. По-прежнему работает в колхозе бригадиром огородной бригады донская казачка, член перового клуба ворошиловских всадников, Вера Куркина. Она участвовала в первых Всесоюзных конноспортивных состязаниях, которые состоялись в Ростове в 1936 году. Тогда за победу в конкур-иппике и гладких скачках на дистанцию в три километра маршал Советского Союза С. М. Буденный наградил Веру Куркину именными часами.

В 1945 году, в беседе с корреспондентом «Молота» Вера Куркина заявила:

« – С большим желанием молодежь колхоза „Донской скакун“ готовится снова возобновить любимые занятия конным спортом. Немецко-фашистские захватчики причинили нашему колхозу большой ущерб. Они угнали к себе в Германию наших знаменитых донских скакунов. Сейчас кони с тавром конефермы „Донской скакун“ обнаружены в Германии. Как только лошади будут возвращены в наш колхоз, мы немедленно восстановим клуб ворошиловских всадников и приступим к регулярным занятиям конным спортом». «Молот». 1945. 22 сентября. №190.

Однако на «верху» посчитали нецелесообразным возрождать конезавод в колхозе «Донской скакун» и перепрофилировали его в зерновой. В отличие от 1935 года, никто из партийного и советского руководства не поддержали инициативу Веры Куркиной о возрождении движения «Ворошиловских всадников» и оно в послевоенную разруху угасло. Хотя скачки в хуторах и в райцентре, время от времени, продолжались до конца 80 годов.

Время неумолимо, и человеческая память слаба. Сейчас даже в наших хуторах, мало кто знает о том, что когда-то существовал колхоз «Донской скакун», а его молодёжь, не по указке сверху, а по душевному порыву и велению сердца, явились родоначальниками всесоюзного движения «Ворошиловских всадников». Они, как и славная история всего казачьего Дона не должны кануть в Лету, иначе мы с вами останемся Иванами, не помнящими родства.

ЧАСТЬ 2

1931 год

Красновцы, бросьте волынку.

Красновский колхоз «Донской скакун». имеет хорошую тягловую силу, полностью обеспечен посевматериалом и фуражом. Казалось бы, что этот колхоз должен был закончить, сев раньше других. Но правление колхоза сознательно делает затяжку сева. Вместо работы в поле, колхоз ежедневно направляет 15 плугов для работы в огороды колхозников. Предправления Савостин заявляет: «Ни чего, времени хватит, успеем, и колхозный сев выполним. Главное вспахать огороды, а остальное чепуха». Нужно красновцам немедленно подтянуться. Всё внимание обратить на сев. Ликвидировать прорыв. Ударник. Газета «Колхозное знамя» №7 от 14 мая 1931 года.

Просматривая подшивку нашей районной газеты «Колхозное знамя», наткнулся на весьма характерную для времени коллективизации. Когда не только колхозники, но и руководство колхоза, в качестве приоритета выбирали огороды колхозников. Люди ещё не верили в успех коллективизации и предпочитали пахать личные огороды.

Красновская бригада передовая в колхозе. Колхоз «Донской скакун».

Бригада первая выполнила, сев колосовых и незамедлительно приступила к севу пропашных. В бригаде развито соцсоревнование, есть 12 ударников. Нормы выработки выполняются. Колхозники ударники: Полатовский Еф., Горшколепов Гав., Полатовский Ив., Алпатов Яков, Полатовский Илл., Лаврухина Неонила, проявили себя на деле в проведении весеннего сева. Они тянут за собой всю бригаду, выполнять сев по-боевому.

Но бригада имеет лодырей и рвачей: Савостин Егор, Горшколепов Фёдор, Алпатов Стефан. Эту троицу лодырей бригада постановила занести на «чёрную доску». Газета «Колхозное знамя» №7 от 14 мая 1931 года.

Судя по всему, редактор районной газеты, получив два противоположных отзыва о «Донском скакуне», отправила в колхоз бригаду журналистов, чтобы разобраться в ситуации. И разбор «полётов» для колхоза оказался неблагоприятным.

Исаевская бригада Красновского колхоза (Донской скакун) срывает сев. Исаевская бригада имеет хороший скот. инвентарь, есть в достаточном количестве фураж, обеспечена семенным материалом, земля близко расположена от хутора. Казалось бы, при таких условиях, нужно было давно окончить сев. Но исаевцы срывают сев. Причина срыва работы заключается в том, что полностью отсутствует сдельщина. Табели-наряды отменены правлением колхоза. Тяговая сила полностью не нагружена. Так 6 мая 11 лошадей, 5 мая 20 лошадей не были нагружены. Бригада занимается пахотой огородов для колхозников, в то время как план посева не выполняется. Бригада запахала 50 га. огородов, было занято 220 быков и 15 лошадей.

Культработы в поле нет, соцсоревнование не проводится, ударников нет. Кулацкая агитация не разбита. Правление колхоза этой бригадой не руководит. В бригаде есть прогульщики и лодыри, к ним ни каких мер не принимается. Колхозники Полатовский Ив., Рудаков Ал. Рудаков Вас., Тананакин М., Минаев Зах. не подчиняются бригадиру и групповоду. Нужно исаевцам подтянуться, взяться по-боевому за работу, организовать отпор кулакам и лодырям. Немедленно ввести сдельщину, соцсоревнование, добиться ударничества, повысить качество работы. Правлению колхоза срочно принять меры к налаживанию культурно-массовой работы этой бригады. Поставить исаевцев в шеренгу передовых по севу. Бригада «Колхозного знамени». Газета «Колхозное знамя» №8 от 16 мая 1931 года.

Судя по всему, эта заметка была отправлена в газету колхозником «Донского скакуна», которого «достала» безобразная работа местного почтальона.

Заседание правления колхоза Донской скакун.

Почтальон пьяница.

В колхозе «Донской скакун», почтальон, некто Горбушин, больше пьянствует, чем уделяет внимание качественности почтового обслуживания. Газеты, журналы, не все и не своевременно получается колхозниками. Администрация почты, протрезви почтальона Горбушина. Сидоров К. Газета «Колхозное знамя» от 18 мая 1931 года №9.

Не смотря на требования райкома и критику районной газеты от 16 мая, положение дел с севом в колхозе «Донской скакун», в лучшую сторону не изменилось. Мало того, за защиту колхоза встал председатель сельсовета, которого эта критика раздражала, как, впрочем, и других председателей сельсоветов, чьи колхозы числились в отстающих. Этим была и вызваны две резкие статьи «Колхозном знамени». От 28 и 30 мая.

Прекратить отставание в Крае.

Сегодня наш район ещё не рапортует краевому комитету партии и крайисполкому о достигнутых победах в ходе сева. Позорное отставание на радость классовому врагу – кулаку, продолжается. Большевистские темпы, которых требовал от нас Край, в ряде сельсоветов, и особенно в таких, как Прогнойский, Чеботовский, Красновский, Еланский и Мостовской, ещё не взяты…

Обречённое на ликвидацию кулачество, в предсмертной агонии, всеми силами стремится подорвать наше колхозное хозяйство. Забыло об этом руководство отдельных сельсоветов, колхозов и партийных ячеек. Иначе как можно объяснить примиренческое отношение к кулачью в Красновке и в других сельсоветах?

Сегодня на чёрной доске колхозы сельсоветов: Еланского, Чеботовского, Мостовского, Прогнойского и Красновского, за то, что не выправили положения на участках сева, за то, что по-прежнему продолжают позорно тащиться в хвосте передовых колхозов. Мы требуем, от партийного, советского и колхозного руководства этих сельсоветов немедленно добиться перелома. Газета «Колхозное знамя» от 28 мая 1931 года.

Прорыв ликвидировать, дать отпор оппортунистам.

Как рассматривать руководителей, которые не сумели по-большевистски выполнить решения районного партийного комитета? Их можно рассматривать не иначе как прямых пособников классовому врагу-кулаку и его агентам – правым оппортунистам. В корне пресечь такие разговор, какие, например, продвигает секретарь партийной ячейки слободы Тарасовки Ансютин, из Красновки – Арефьев и Талово-Исаевки Ковалёв: «Подумаешь, газета пишет и требует выполнения плана, когда, по сути говоря, и время-то посевное уже прошло».

Кому нужны такие разговоры? Только классовому врагу-кулаку и оппортунисту. Не ясно ли, что подобные рассуждения насквозь оппортунистичны и ничего не имеют общего с генеральной линией нашей партии. Вся партийная, советская и колхозная общественность должны категорически отвергнуть такие вреднейшие антипартийные разговоры. Газета «Колхозное знамя» от 30 мая 1931 года.

Но журналисты и редактор районной газеты не только критиковали «Донской скакун», но и пытались по мере сил и возможности проанализировать ситуацию, понять и исправить допущенные ошибки. Этому и была посвящена довольно большая статья в районной газете от 31 мая.

Почему отстают красновцы.

Выступили на сев во всеоружии. В подготовительных работах к весеннему севу, колхоз «Донской скакун», Красновского сельсовета, большие подавал надежды. Тягловая сила в проведение сева вступила в удовлетворительном состоянии, семенной материал оказался подготовлен полностью. Сельхозинвентарём колхоз был обеспечен тоже хорошо. Рабочей силы было достаточно, землёй колхоз был обеспечен полностью. Одним словом, колхоз вступил в сев вполне подготовленным, и при чём, значительно лучше других.

Каковы яблочки – такова и яблонька. Но почему же отстают красновцы теперь? Почему они не показывают ярких примеров борьбы за победу на посевном фронте? Это лишь только потому, что в этом сельсовете и колхозе, оказались никуда не годные руководители, неспособны по-большевистски мобилизовать массы колхозников на успешное выполнение мероприятий партии и советской власти. Не сумели красновские руководители Савостин и Арефьев, стать во главе руководства колхозными массами, а отсюда все те позорные последствия, которые на сегодняшний день имеются в этом колхозе.

Нет массовой работы, нет отпора рвачам и дезорганизаторам. Массовая работа в колхозе находится на задворках. Массовую работу оппортунистически недооценивают, а потому, разъяснительной работы о мероприятиях партии и советской власти. о победах и достижениях колхозного строительства не ведётся. О решениях вышестоящего Всесоюзного съезда колхозников ни имеют ни малейшего представления. Не знают, что такое сдельщина, а отсюда отсутствует подлинное соревнование и ударничество. Крепко живёт среди колхозников кулацкая уравниловка – делёжка поровну. Настроение колхозников, особенно власовской бригады, антиколхозное, рваческое, …, в то время как получают по кило хлеба в день кричат: «С нас спрашивают работу, а мы сидим голодные». Кулаки, пользуясь снисходительным отношением руководства колхоза и сельсовета, живут припеваючи и пользуются колхозными благами и даже получают хлеб из колхозного закрома. Вот они: кулак Ковалёв, Горшколепова Мария и другие. Усыплённые руководители, с притуплённым классовым чутьём, не видят или, вернее, не хотят видеть «работы» кулачья.

У нас кулаков и в помине нет. Руководители на всех углах и перекрёстках имеют наглость ещё заявлять: «Какие там кулаки, ликвидированы они у нас, нет у нас кулаков, у нас только остались одни середняки да бедняки», а их, по приблизительному подсчёту свыше трёх десятков. Кто же тогда получает хлеб из колхозного закрома? Кто ведёт агитацию за прекращения сева? Кто укрывает? Кто провалил мобилизацию средств? Мы спрашиваем, кто это делает? Середняки или бедняки? Категорически отрицаем такую огульную ложь. Ясно, что ни один середняк, ни один бедняк, не пойдёт против решений партии и советской власти. А если когда и говорят, что либо, то лишь потому, что не имеют ясности в том или ином вопросе, а происходит это только потому, что нет разъяснительной работы. В конце, надо бы сделать выводы, но они и так ясны.

Оздоровить руководство, дать крепких, проверенных руководителей. Заплесневелое, подёрнутое куриной слепотой руководство партийной ячейки, сельсовета и правления колхоза, должны быть немедленно заменено крепкими стойкими большевиками. Те же, кто потерял партийную совесть, кто потерял классовую бдительность, кто позволил классовым врагам безнаказанно орудовать, должны быть безжалостно пригвождены к позорной чёрной доске и изгнаны из рядов партии и из рядов советской общественности.

От редакции. Берём под особое наблюдение колхоз «Донской скакун» и поручаем селькорам непрерывно контролировать работу этого колхоза. Газета «Колхозное знамя» от 31 мая 1931 года.

В том же номере от 31 мая, рассматривалась ещё одна причина отставания колхоза «Донской скакун» в посевной – церковные праздники. В головах многих поколений сложился стереотип – борьбы советской власти со церковью. Но не всё так просто. После прихода большевиков и их союзников к власти в октябре 1917 года (по старому стилю), они церковь признавали и бороться против неё не собирались, пока та оставалась вне политики. Мало того, большевики признавали даже церковные праздники.

Поколение тех кому сейчас за 60 лет помнит, что в советской школе нельзя было носить крестики, комсомольские патрули возле церкви на Пасху, исключения из партии за крещение младенца… И это в «застойные» времена! Логично предположить, что во времена Сталинские – «людоедские» было хуже. Десять лет без права переписки за проповедь… Особенно если послушаешь церковников о том, как они страдали при проклятых коммуняках. Этот последний миф ещё в 80-е (если не раньше) как либералы, так и деятели РПЦ раскручивали всеми доступными им средствами.

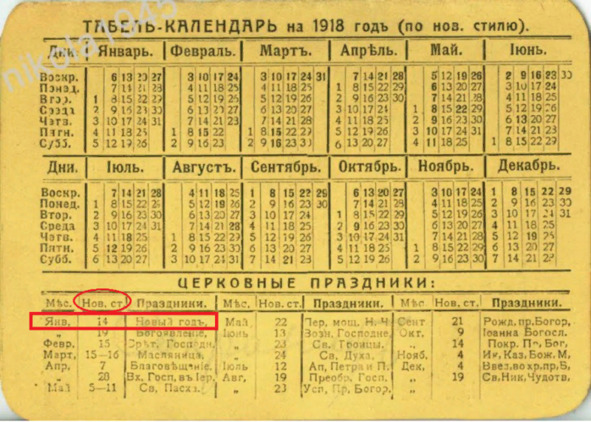

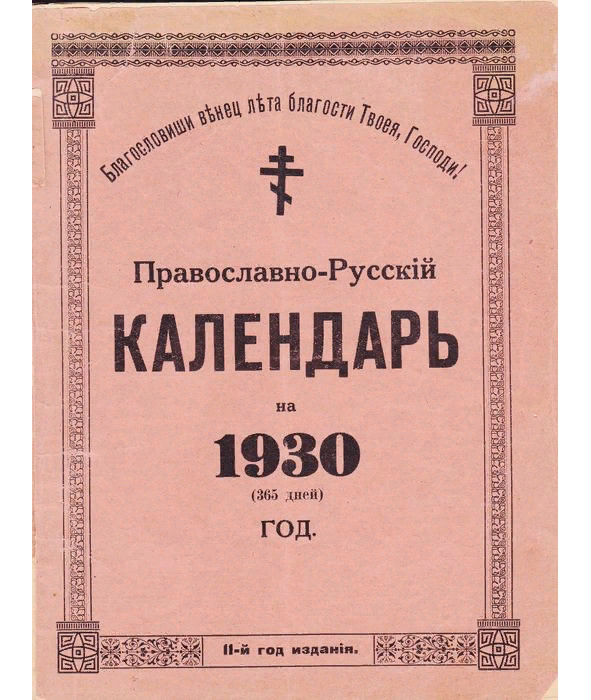

Но чуть присмотришься повнимательнее – действительность оказывается куда интереснее мифа. Даже маленькое открытие – всегда неожиданность. Сюрприз, позволяющий задуматься о многом. Вот что может быть документальнее КАЛЕНДАРЯ? Просто календаря, который вешают на стену? И что же мы видим? Для удобства населения первым делом ввели двойные даты праздников, чтобы не путались. А праздники – то церковные!

Календарь 1918 год.

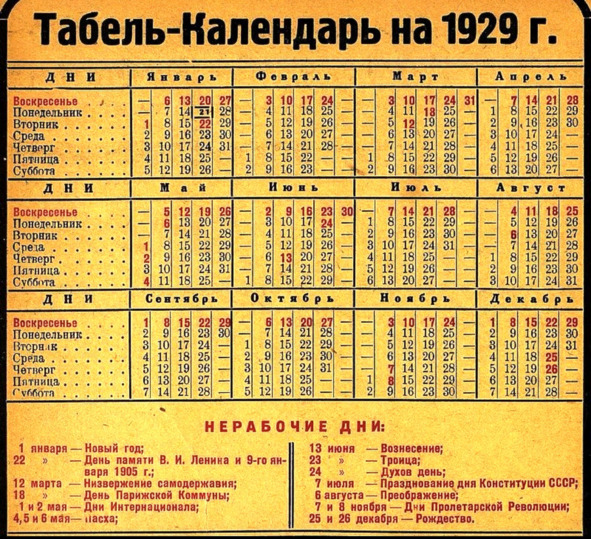

Для наглядности приведём ещё один календарь за 1929 год. Наряду с новыми праздниками не там православные. А так как верующие имели право в означенные дни не выходить на работу – легко себе представить, что верующих оказалось больше, чем населения.

Календарь 1929 год.

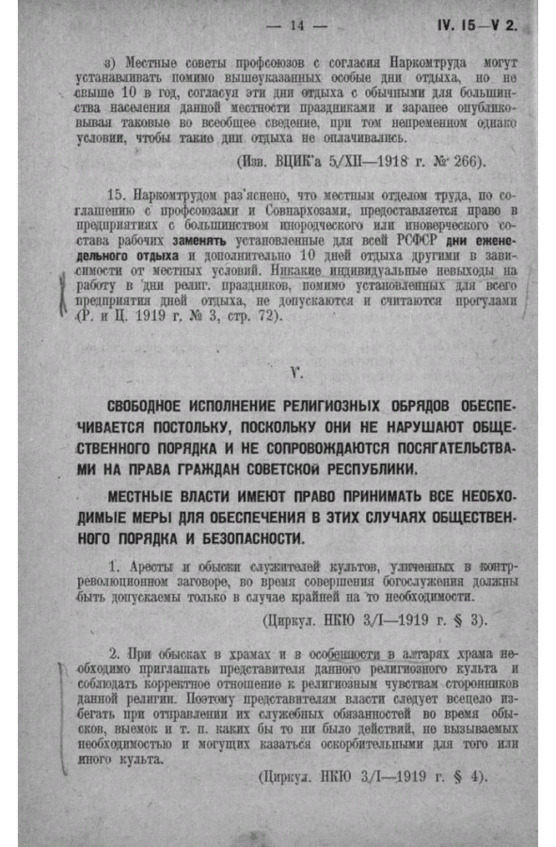

В такой либерализм верится с трудом, но вот пояснения: индивидуальная неявка считается прогулом, но группа верующих имеет право, по договорённости с администрацией в религиозные праздники на работу не выходить. Смотрите скан ниже. И особое внимание обратите на два последних абзаца, где указывается, когда и как должны проводиться обыски у священнослужителей и церквях.

Скан постановления 1919 года.

Вплоть до 1930 года большевики признавали церковные праздники, пока священники «Поместной российской православной церкви», так до 1943 года называлась РПЦ, не начали вести активную антисоветскую и антиколхозную деятельность с началом коллективизации, призывая прихожан не выходить на колхозные работы во все религиозные праздники. в 1930 году произошёл «раздел сфер влияния» – церковные праздники теперь только в церковном календаре и стали рабочими днями. И в заметке ниже, рассказывается как раз об подобном случае, когда колхозники, во главе с бригадиром, вполне себе сознательно нарушали постановление правительства (СНК) о церковных праздниках как рабочих днях. Что это было, глупость или саботаж работ?

Календарь 1930 года.

Обратите внимание на год издания календаря – выпущенный на исходе 29-го, он выходит уже 11-й год. То есть выпуск церковной литературы с 1918 года не прерывался, во времена НЭПа тем более, и семинарии, представьте себе, тогда продолжали готовить будущих священников. Окончательно антирелигиозные «гайки» были закручены во времена так называемой «Оттепели» Хрущёвым, которая по факту была не «оттепелью», а слякотью.

Не берите такого примера. («Донской скакун». )

В колхозе 24 мая совещание табельщиков отметило плохую работу первой бригады. Признано, что плохой работе способствовали частные невыезды на работу отдельных колхозников. Объясняется это тем, что колхозники очень часто справляли религиозные праздники. Бригадир Тананакин, вместо того, чтобы бороться с нарушителями колхозной дисциплины, сам способствовал её ослаблению. За срыв колхозных мероприятий, Тананакин сейчас с работы снят и передаётся суду. Газета «Колхозное знамя» от 31 мая 1931 года.

Перед нами весьма примечательная статья, характерная для того времени, связанная с кулаками и развенчивает миф о поголовном раскулачивании. Как тут не вспомнить Якова Лукича Островнова, из романа Шолохова «Поднятая целина». Часть кулаков, подобно Якову Лукичу, открыто против коллективизации не выступали и даже вступали в колхозы. Именно Якову Лукичу, как лучшему хозяйственнику, Давыдов вверяет колхозное хозяйство, куда тот вступил одним из первых, чтобы начать изнутри подтачивать становление нового уклада. Судя по всему, в статье речь и идёт о подобных Яковах Лукичах. Почему? Обратите внимания на совпадение фамилий «Тананакин» в статье от 31 мая и этой – от 17 июня. Кулака Тананакина, как «справного», крепкого хозяйственника, назначают бригадиром 1 бригады. «Самый лютый кулак он, а вы гадюку за пазухой пригрели», – взволнованно говорит о Якове Лукиче Давыдову Иван Аржанов. Вполне возможно, что ситуация, сложившаяся в колхозе «Донской скакун», ничем не отличалась от ситуации в романе Шолохова.

Гнать Чужаков из колхоза. Красновский сельсовет, колхоз «Донской скакун».

В нашем колхозе, в бригаде №1, есть «колхозник» – Тананакин Иван Иванович. Совсем недавно, этого Тананакина в нашем хуторе знали, как атамана и жестокого эксплуататора бедняков. Какими судьбами этот чужак пролез в колхоз? Кто ему помог надеть личину колхозника?

Нам это не известно. Но нам известно, что до сего времени во дворе, где живёт Тананакин, стоит принадлежащая ему паромолотилка. Неужели у наших сельсоветчиков и правленцев их колхоза, потеряно зрение, что они не замечают этого?

Почему до сих пор этот чужак преспокойно живёт в колхозе? Не ужели не хватает революционной решимости ля того, чтобы такого паразита, присосавшегося к колхозу немедленно выгнать и направить с путёвкой туда, где для подобного элемента есть более «нужное» место. Колхозники сильно волнуются и возмущаются тем, что по отношению к классовому врагу не применяют ни каких мер.

Есть и ещё колхозный «благодетель» – Власов Яков Фёдорович, отъявленный кулак и эксплуататор. Этот тип тоже поживает никем и никакими обстоятельствами не тревожим. Его сноха даже пролезла в число колхозных активистов. Пользы от её работы, конечно, ни на грош. Ко всем мероприятиям партии и советской власти они относятся враждебно и ни одной копейки не уплатили ни по займу, ни по другим платежам.

И вот ещё третья фигура – это Рыбалкин Тимофей Данилович. Знают его у нас как отчаянного кровососа в недалёком прошлом. Имел американку – молотилку, был жестоким эксплуататором. Обрабатывал своей машиной все окружающие хутора. Понятно, что никакой работы без магарычного стакана не делал. Был лишён права голоса. А сейчас живёт себе припеваючи и плевать хотел на всех и всё с высокой полки. Нуждаются в колючей метле, но наши правленцы из колхоза, почему-то также проходят мимо такого дела и никак не осмелятся выгнать злейшего паразита и мирского захребетника.

Из приведённых фактов вывод можно сделать один, что наши правленцы и сельсоветчики окончательно потеряли классовое чутьё и не ведут борьбы с проживающими в колхозе классовыми врагами. Нужно немедленно выгнать паразитов из колхозных рядов. А тот, кто потворствует кулаку, должен ответить. Пчела. Газета «Колхозное знамя» от 17 июня 1931 года.

Наладить военную работу.

Со времени 9 Съезда ВЛКСМ, на котором было вынесено решение об обязательном военном обучении комсомола, прошло больше полгода, но наш красновский коллектив до сих пор ничего не сделал для налаживания военной работы.

Комсомольцы и молодёжь имеют большую тягу к военной учёбе, но не руководитель коллектива (колхоза?), ни партийная ячейка этими вопросами занимается не хотят, отговариваясь тем, что сейчас де проходит уборка пропашных, сев, хлебозаготовки и другие компании, из-за которых нет возможности заняться военной работой. Существующая у нас ячейка Осоавиахима бездействует, совершенно безучастно относясь и к желанию ребят, и к своим обязанностям.

Красновскому коллективу надо немедленно раскачаться и принять меры по организации военной работы. Ведь у нас есть всё необходимое: и винтовки, и пособия, и библиотека, и красноармейцы, служившие в Красной армии, и начсостав запаса, которые могут быть хорошими руководителями военной учёбы. Комсомолец. Газета «Колхозное знамя» от 22 сентября 1931 года.

Перед нами статья характеризующая, как отношение после Гражданской войны советской власти к казачеству, которое лишь ограниченно призывалось для службы в армии, так и желание казачьей молодёжи служить.

Призвать к порядку хулигана.

В колхозе «Донской скакун», на хуторе Красновка, в бригаде №7, пожарник Горшколепов Николай, напился до умопомрачения пьяным и поплёлся в канцелярию бригады, и начал производить буйство с применением площадной брани. Схватив со стола чернильницу, запустил её в сидящего колхозника, разлил по всему полу чернила. Однако буян на этом не успокоился, сгрёб конторские счёты и бросился на табельщика. Затем выгнал всех находившихся там колхозников и бросился вслед за уходящим бригадиром и, не смотря на предупреждения бригадира, кричал: «Я вас, бюрократы, проучу».

Встретил по дороге кузнеца, нёсшего мешок с арбузами, вырвал у него из рук мешок и побил все арбузы. Увидев на стене прибитый приказ о призыве на военную службу родившихся в 1909 году, сорвал приказ со словами: «Я старше вас всех».

Случаи пьянок за Горшколеповым имеются уже не первый раз. С такими пожарниками, не убережёшь колхозного имущества, сами они могут по пьянке учинить пожар. Надо Горшколепова, начальнику пожарной дружины от работы отстранить, а за хулиганские действия и насилия над колхозниками, привлечь его к уголовной ответственности. Жало. Газета «Колхозное знамя» от 22 сентября 1931 года.

Увы, и в 30 годах прошлого века пьянство и связанное с ним хулиганство процветало, а сельский совет и правление колхоза не горели желанием призвать к ответу пьяницу и дебошира. Вот поэтому, один из местных жителей написал в газету, чтобы понудить местные власти и милицию к принятию мер.

Из постановления бюро Тарасовского райкома ВКП (б) о редакции газеты «Колхозное знамя» от 10 августа 1931 года.

Отмечая, что отдельные руководители районных организаций не обращают внимания на газетные заметки: «Колхозного знамени» и не принимают ни каких мер к изжитию ненормальностей, отмеченных в заметках, а также не представляют своевременно редакции для опубликования сведений о ходе хозполиткомпаний, предупредить руководителей районных организаций, что за подобного рода действия бюро РА вынуждено к руководителям принять меры взыскания, вплоть до исключения из рядов партии и снятия с работы.

В связи с тем, что некоторые руководители районных организаций перестали принимать меры на сигналы районной газеты, свои меры решил принять Тарасовский Райком партии.

1932 год

О приусадебных и огородных участках колхозников. Постановление Северо-Кавказского крайкома ВКП (Б) от 27 марта 1932 года.

В связи с наличием в ряде районов случаев обобществления огородных и приусадебных участков, Крайком предлагает:

Категорически запретить обобществление приусадебных и огородных участков и желающих иметь огороды, выделить участки из общеколхозных; обеспечить тяглом колхозов своевременную вспашку огородов, находящихся в единоличном пользовании колхозников; предусмотреть в производственном плане колхоза своевременную вспашку участков, предназначенных под бахчи единоличного пользования.