Полная версия

Легенды страны советов – колхоз «Донской скакун» и движение «Ворошиловских всадников». Забытая история

При выращивании лошадей донской породы, было решено не, отказываться от их табунного содержания – круглогодичного содержания под открытым небом. Преимущество табунного содержания перед конюшенным заключалось в уменьшении затрат по уходу за лошадьми и экономии средств для постройки конюшен. И наконец, в условиях степного содержания выращивается крепкая, здоровая и выносливая лошадь, которой не страшны перегрузки и непогода. Ведь основная задача колхоза «Донской скакун» – поставка хороших верховых боевых коней для Красной армии.

Впрочем, основная масса лошадей содержалась в конюшнях. Так в 1937 году из 1072 лошадей, на табунном содержании находилось 197, а 875 содержались в конюшнях. К 1940 году это соотношение сохранялось. Так что шло ускоренное строительство новых конюшен.

Чистокровные лошади «Донского скакуна» славились не только у нас в стране, но и за рубежом. По рассказам И. М. Талалаева, один породистый жеребец стоил 7—8 тыс. рублей золотом. Основным направлением колхоза были поставки лошадей для Красной Армии. Впоследствии, зачастую, призывники уходили в армию служить на лошади из своего колхоза, так как она уже была выезжена и подготовлена к дальнейшей кавалерийской службе.

Росло в колхозе и поголовье другого скота. В 1937 году в хозяйстве насчитывалось 230 волов, 308 КРС, 130 свиней, 360 овец, 1070 голов птицы и 141 пчелосемей. К 1940 году в «Донском скакуне» планировалось иметь 1530 лошадей, 250 волов, 400 КРС, 300 свиней, 1000 овец, 1230 голов птицы и 500 пчелосемей.

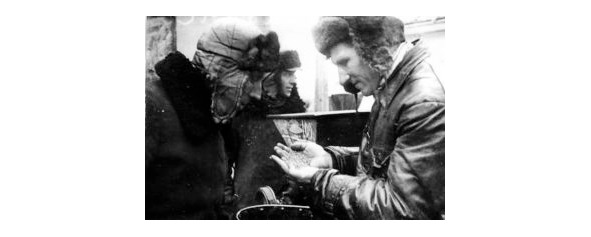

Председатель колхоза Донской скакун Хромушин Иван Ефимович (справа) и завхоз Титов проверяют качество посевного зерна. Фото 1937 года.

В 1939 году председатель Хромушин и правление колхоза планировало от товарного животноводства получить следующий доход:

На конеферме от продажи 200 лошадей (ремонтное поголовье для РККА, племенные матки и племенные жеребцы) в среднем по 1480 рублей за голову – 296000 рублей.

От продажи 150 излишних волов по 300 рублей за голову – 45000 рублей.

От продажи молока по госпоставкам 780 центнеров по 15 рублей за центнер – 11700.

От продажи молока по децентрализованным заготовкам 3700 центнеров по цене 30 рублей за центнер – 111000 рублей.

От продажи продукции свиноводства 600 центнеров, по госпоставкам и на рынок, в среднем, по 100 рублей за центнер – 60000 рублей.

От продажи шерсти по госпоставкам и на рынок 3500 кг., в среднем по 10 рублей – 3500 рублей.

От продажи 100000 яиц по 10 рублей за сотню – 10000 рублей.

От продажи 16000 кг. мёда по 2 рубля за кг. – 32000 рублей. Всего на 606700 рублей.

При расчёте предполагаемого дохода, закупочные цены на продукцию животноводства брались заниженные. Правление колхоза считало, что в связи с общим подъёмом сельского хозяйства. в 1939 году в СССР будет значительное снижение цен на сельхоз продукции. Кроме того, минусовались необходимые расходы по хозяйству: на общественное питание (в колхозе имелись столовые), на детские ясли и прочие.

Кроме этого, колхоз рассчитывал получить доход от продажи государству продукции продуктов растениеводства на сумму 463400 рублей. Итого общий доход составит 1 млн. 70200 рублей. За вычетом производственных расходов на закупку семян, удобрений, сельхозмашин и запчастей, который предполагался в 320000 рублей, для распределения по трудодням оставалось 750000 рублей – по 3 рубля на трудодень. В среднем, на каждого из 700 колхозников приходилось 357 трудодней, за которые бы они получили по 1071 рублю.

В каждой колхозной бригаде планировалась постройка хат-лабораторий, закладка опытных участков для отработки технологий выращивания различных сортов. Начиная с 1937 года планировалась посадка так называемых «ветроломных» полос, для чего был заложен на 11 га. лесопитомник. В нём предполагалось выращивать как обычные породы деревьев для лесополос, так и декоративные, фруктовые деревья, а также деревья медоносы – липу и акацию.

К 1939 году планировалось устройство в балках 13 – 14 прудов и их зарыбление. В 1936 году в «Донском скакуне» на 10 га. был заложен фруктовый сад. К 1939 году он должен был расширен до 85 га. Началась закладка 9 га виноградника и 8 га ягодника. Для работы в них, на районных курсах садоводства были подготовлены садоводы. К сожалению, некоторым планам не суждено было сбыться.

Для удешевления колхозного строительства, планировалось организовать производство кирпича и черепицы, на 900000 штук кирпича и 500000 штук черепицы. Сейчас наш колхозник – Лаврухин Василий Васильевич обучался в районе на курсах заведующих колхозными кирпичными заводами. Колхозный завод обеспечивал не только собственные потребности в кирпиче и черепице, но и поставлял их в другие колхозы.

К 1937 году во всех бригадах и полевых станах должны были появиться телефоны и радиоточки. В 1938 году должна была закончена электрификация колхоза, с установкой и пуском электростанции стоимостью 75000 рублей.

Не была забыта колхозным руководством и культурная жизнь колхозников. Планировалась постройка во всех бригадах «Донского скакуна» просторных клубов, пригодных для демонстрации кинофильмов и проведения культурно-массовых мероприятий. В 1937 году планировалась покупка инструментов для духового оркестра и организация донского казачьего хора. А также строительство кирпичной бани, с парной, душем и парикмахерской при ней.

Но культура, по мнению председателя Хромушина и колхозного актива, это не только художественная самодеятельность и показ кинофильмов. Это, прежде всего повышение образовательного уровня самих колхозников. Так как животноводство и земледелие переходит на научную основу и требуют внедрение новейших технологий в агротехнике, кормлении, содержании, лечении и уходе за скотом и птицей.

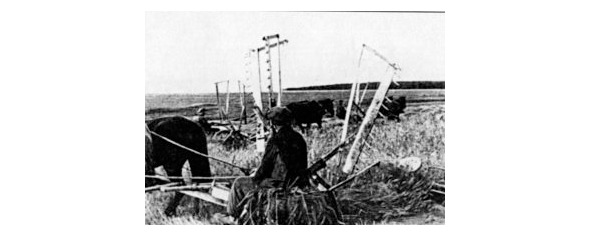

Лобогрейка.

Но попытки внедрения всего нового, наталкиваются на безграмотность колхозников, как обще культурную и образовательную, так и специальную. В интервью одному из журналистов Хромушин говорил:

«Учить, учить и ещё раз учить надо всех бригадиров, звеньевых, заведующих отраслями, весь колхозный актив. Краткосрочными 2 – 3 недельными курсами по агротехнике и зоотехнике тут не поможешь. Нужна более серьёзная учёба. И мы решаем от такого полукустарного вида подготовки кадров перейти к постоянной школьной учёбе.

В ближайшие 1 – 1 ½ месяца мы открываем в нашем колхозе «Колхозный факультет», как мы решаем его назвать. Программа факультета представляется нам, примерно, такая, чтобы за 2 – 3 зимы, учащиеся с подготовкой за сельскую школу при 5 – 6 часовых занятиях через день могли получать знания по основным общеобразовательным предметам (русский язык, математика, география, естествознание, история) в объёме семилетки. Главный упор в «Колхозном факультете» будет, понятно, взят на агротехнику и зоотехнику.

Учителей у нас в хуторе – 11 человек, преподавать общеобразовательные предметы есть кому. Для специальных предметов мы пригласим агронома и зоотехника. На оплату преподавателям и прочие расходы по школе придётся ассигновать ежегодно по 4 – 5 тысяч. Это мелочь для колхоза, имеющего 680 тысяч валового дохода.

Колхозный факультет на первое время мы рассчитываем укомплектовать в составе 50 – 60 человек. Здесь будут все бригадиры, заведующие отраслями, члены правления, звеньевые и рядовые колхозники, желающие серьёзно систематически учиться. Мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, что занятия в колхозном факультете будут связанны с отрывом в зимнее время основных руководящих кадров колхоза от производства через день на 5 – 6 часов. И в этом опять-таки не ни чего страшного. При нынешнем укреплении трудовой дисциплины и организационной налаженности колхоза ничего не случиться в бригаде, если бригадир отлучится оттуда на пол дня для занятий на факультете. Для тех же учащихся, которые и зимою целый день заняты на производстве, придётся, видимо, организовывать особую группу с вечерними занятиями».

Таковы были планы колхозников «Донского скакуна», многим из которых не удалось осуществиться, в связи обстановкой в стране и в самом колхозе. Когда борьба с реальными врагами советской власти переросла в «охоту на ведьм» среди её преданных сторонников. Когда органы советской власти, вместо своих прямых обязанностей стали вмешиваться в работу колхозов.

И у нового председателя – Хромушина Ивана Ефимовича, с советской властью и партийной ячейкой дела не сложились, но уже по другой причине. Под раскулачивание попал отец Хромушина, объявленный кулаком. Имущество, которого было конфисковано, а он сам был поражён в правах. Под давлением представителей советской власти, в июне 1935 года Хромушин был исключён из партии, так как сын кулака не мог быть членом партии. А в ноябре его сняли с должности председателя колхоза.

Судя по всему, Хромушин был энтузиастом колхозного строительства, пусть и не знающим, как это делается. Скорее всего, именно он стоял у истоков движения «Ворошиловских всадников» и предложил казакам – комсомольцам: И. М. Талалаеву, Д. И. Бондареву, В. Куркиной и другим, выступить инициаторами создания этого движения.

Положение дел в колхозе «Донской скакун», очевидно, тревожил райком партии, и в декабре для его проверки была отправлена комиссия во главе с инструктором райкома Черновой, которая сделала неутешительные выводы.

21 декабря 1935 года (протокол №47 параграф 675) бюро Тарасовского РК ВКП (б) Северо-Донского округа, заслушав информацию инструктора РК ВКП (б) тов. Черновой «О результатах обследования конезавода «Донской скакун», постановило:

«Обязать комиссию в трёхдневный срок дополнить представленный материал с расчётами о возможности разукрупнения этого колхоза с таким расчётом, чтобы один из них был коневодческим с подсобной зерновой отраслью для обеспечения племенного коне поголовья необходимыми концентратами».

Однако, не смотря на одобрение принятого решения о разукрупнении колхоза «Донской скакун», оно не было претворено в жизнь, в связи с инициативой его комсомольцев, призвавших комсомольцев СССР организовать по всей стране движение «Ворошиловских всадников».

Вот имена этих комсомольцев «Донского скакуна»: Талалаев Иван Михайлович, Дмитрий Иванович Бондарев, Куркина Вера, Никишин Владимир Павлович, Чёботов Иван Афанасьевич, Акимов Пётр Никифорович, Болдырев Тихон, Назаров Владимир, Исаев Пётр Прокофьевич, Дядюшкин Гавриил, Талалаев Павел Михайлович, Сергей Иванович Рудаков.

Комсомольцы «Донского скакуна» в том же декабре оформили создание первого в СССР кружка по подготовке молодых казаков для службы в армии, назвав его «Ворошиловские всадники».

И в конце 1935 года они обратились «ко всем сельским комсомольцам и молодёжи Советского Союза» с призывом создавать в колхозах и совхозах конноспортивные кружки и клубы ворошиловских кавалеристов для подготовки новобранцев:

«Коней для обороны мы готовим, а за людей ещё не взялись. Сесть на коня и пустить его вскачь – это каждый может, – писали в своём обращении молодые казаки Тарасовского района, но мы хотим, чтобы каждый комсомолец, каждый молодой колхозник умел по-ворошиловски стрелять и по-ворошиловски, по-будённовски конем управлять, чтобы знал подход к лошади, правильную кавалерийскую седловку, посадку, умел бы на коне владеть оружием, умел бы сохранить силы коня в большом походе».

Молодые казаки Дона писали тов. Сталину:

«Нет больше старого Дона, нет прежнего донского казачества. Есть советский колхозный Дон и советские казаки, любящие свою коммунистическую партию, советскую власть, и преданные ей до последнего вздоха. Нет старой, трижды проклятой жизни казачества, когда трудящееся казачество находилось в когтях атаманов, офицеров, кулаков – душителей рабочих и крестьян. Есть радостная, светлая, зажиточная, культурная жизнь для казаков и казачек в наших родных колхозах. Мы дюже и накрепко любим эту жизнь».

Инициатива молодых казаков «Донского скакуна» оказалась как нельзя кстати. Армии требовались уже подготовленные новобранцы, которых не требовалось готовить в кавалерийских частях с нуля. К тому же кавалерийские дивизии, формировавшиеся по территориальному признаку, не соответствовали новым требованиям. И. В. Сталин остался недоволен подготовкой территориальных кавалерийских дивизий, и утвердился во мнении, что они представляют собой «суррогат» войск. Казаки, сохранившие способность и любовь к военному делу, должны были, таким образом, укрепить территориальные (да и кадровые) кавалерийские части.

17 января 1936 года бюро Тарасовского РК ВКП (б) рассмотрев письмо комсомольцев и молодёжи колхоза «Донской скакун об организации «Клубов Ворошиловских всадников», постановило: «Инициативу комсомольцев и молодёжи колхоза «Донской скакун» одобрить.

Предложить всем парторгам проработать данное письмо, помещённое в газете «Колхозное знамя», с комсомольцами и молодёжью и организовать в каждом колхозе «Клуб Ворошиловских всадников». Поручить райсовету ОСО, подобрать для работы в этих клубах комсостав, учебную литературу…».

О решении райкома партии был уведомлен Азово-Черноморский крайком, возглавляемый Шеболдаевым, горячим сторонником привлечения казачества на сторону большевиков. И инициатива комсомольцев «Донского скакуна» была кстати.

В постановлении «О Ворошиловском кавалеристе» бюро Азово-Черноморского крайкома ВКП (б) от 29 января 1936 года (протокол №124 параграф з) указано:

«1. Одобрить инициативу комсомольцев и молодёжи колхоза «Донской скакун» и крайкома комсомола об организации массового движения за значок «Ворошиловский кавалерист».

Для руководства этим движением создать постоянный комитет в составе Ларина (пред.), Каширина (командующий СКВО), Ерофицкого (крайком ВЛКСМ), Дмитриева (нач. конуправ. КрайЗУ), Иванова (Крайосовиахим) и Чумакова (директор военконзавода им. Будёного).

2. Организовать в первой половине июня месяца с. г. в г. Ростове первый обще краевой слёт лучших Ворошиловских кавалеристов в количестве 1000 всадников и провести обще краевые конноспортивные соревнования.

3. Организовать в г. Ростове клуб «Ворошиловских кавалеристов».

В Тарасовском районе движение «Ворошиловских всадников» курировал председатель районного Осоавиахима майор Таякин Пётр Михайлович, уроженец хутора Садки. До ВОВ Таякин избирался секретарём комсомольской организации района.

Фото Таякина Петра Михайловича.

31января 1936 года в поддержку движения ворошиловских кавалеристов высказался Маршал Советского Союза С. М. Буденный. А 20 февраля 1936 года приветствовал не кто-нибудь, а начальник Генерального штаба РККА, Маршал Советского Союза А. И. Егоров, указавший, что это движение «является могучим залогом в деле укрепления обороноспособности нашей страны».

В марте того же года первый секретарь Азово-Черноморского крайкома ВКП (б) Б. П. Шеболдаев, сыгравший важную роль в изменении государственной политики по отношению к казачеству, высказался ещё более конкретно: «Мы возьмём и от казачества то, что у него было хорошего… Возьмём боевой дух, отвагу, закалку, любовь к коню, уменье владеть шашкой, любовь к военному делу, любовь к своей родине».

Но казак без казачьей формы не казак. А с формой были большие проблемы. Процесс расказачивания, а также острый дефицит мануфактуры во всей стране, привели к тому, что казачья форма в станицах и хуторах, стала большой редкостью.

Когда в конце 1920-х годов режиссер Я. М. Блиох решил снять фильм о боях и победах Первой конной армии в период Гражданской войны, то, как вспоминал оператор Сергей Лебедев, оказалось, что «надежда пополнить запасы амуниции за счет донских станиц не оправдалась. Старую одежонку давно выкинули, сожгли…» (Немиров 1987: 103). Многие казаки предпочитали носить ничем не примечательную одежду, типичную для советской до колхозной и коллективизированной деревни: стеганки (куртки с прошитой прокладкой из нескольких слоев ткани, между которыми укладывался утеплитель из ваты и других материалов), кепки, штаны или ватные брюки, сапоги.

В частности, участники производственного совещания в колхозе «Труд и советы» Тарасовского р-на Северокавказского края были запечатлены фотографом осенью 1931 г. в стеганках, кожухах (длиннополое пальто с большим отворачиваемым воротником из овечьих шкур с нестриженой и направленной вовнутрь костюма шерстью), треухах, кепках или красноармейских фуражках. Лишь на одном была деталь казачьего костюма, да и то не донского – невысокая барашковая шапка с матерчатым верхом («кубанка»).

А между тем, советских казаков хотели видеть в казачьей форме на самом верху. 3 марта 1936 г. первый секретарь Азово-Черноморского крайкома ВКП (б) Б. П. Шеболдаев и председатель крайисполкома В. Ф. Ларин принимали делегацию «донских колхозных казаков-животноводов», участников съезда передовиков колхозного животноводства (проходил в Москве в феврале того же года), награжденных орденом Ленина.

Один из членов делегации, казак Ф. Т. Токмачев, поведал краевым руководителям, как он после своего выступления на съезде общался с «первым маршалом» К. Е. Ворошиловым и с самим И. В. Сталиным: «После своей речи я пожал руки товарищам Сталину, Ворошилову и другим членам президиума. Товарищи Сталин и Ворошилов говорили мне: «Многие делегаты приехали по форме одетые, а почему же донские казаки без формы?» Я отвечаю: «В 1936 году увидите нас в казачьей форме». В ответ на это Шеболдаев важно указал: «Надо, чтобы у всех донцов форма была – и у казаков, и у иногородних».

Это указание было принято к действию, так помощник командира донской сотни Каплиев просил торговые организации Ростова «ускорить завоз товаров, необходимых для пошивки казачьей формы, – шаровар, мундиров, фуражек и лампасов» (Гладков, Куприянов 1936). Члены Северо-Донского окружкома ВКП (б) Азово-Черноморского края на своем заседании 21 марта 1936 г., помимо прочего, решили поручить торговым организациям округа завезти синие, красные, черные ткани «в первую очередь в казачьи районы на изготовление казачьей формы и пошивку фуражек»; обязать местные кооперативы «изготовить достаточное количество казачьих фуражек для широкого сбыта их населению»; «обеспечить в районах работу пошивочных мастерских из давальческого материала для пошивки мундиров, сюртуков, гимнастерок и брюк с лампасами»; «обеспечить введение в ассортимент товаров торгующих организаций и продажу населению фуражек и готового платья казачьей формы».

Впрочем, донские казаки, уловив изменение к ним советских и партийных властей, ещё раньше начали возрождать из небытия казачью форму. Это можно увидеть из письма секретаря Северо-Донского окружкома ВКП (б) В. М. Лукина к Б. П. Шеболдаеву в феврале 1936 г. отмечал, что уже в первые дни кампании «за советское казачество» казаки северных районов Дона стали появляться на торжествах в традиционной казачьей форме: «Интересно следующее – на районные собрания подавляющее большинство казаков, не говоря уже о всадниках, явились в казачьей форме, причем многие были совершенно в новой форме, другие за ночь по пришивали лампасы, достали где-то фуражки с красным околышем, не исключая и стариков. Нечего говорить, это, в свою очередь, создало различные толки и разговоры среди населения вроде того что «теперь поглядели на настоящих казаков, которых не видели с революции».

О том, с какими трудами и в какой спешке проходило обмундирование казаков зимой-весной 1936 г., вспоминал донской казак-колхозник И. К. Меркулов из Нижне-Чирского р-на Сталинградского края (туда в советский период отошли северные районы бывшей Области Войска Донского). По словам Меркулова, в апреле 1936 г. в районе было принято решение создать сотню «ворошиловских кавалеристов», а его назначить сотенным командиром. Сотня должна была выступить в Сталинград для участия в первомайских торжествах. Оказалось, однако, что у предполагаемого командира, не говоря уже о рядовых кавалеристах, нет казачьей формы. Тогда старый казак из того же колхоза, дед Игнат, принес ему «старые, пропахшие нафталином, широкие шаровары, с ярко-красными лампасами на голубом сукне: «Еще в японскую войну надевал. Уж не думал, что они свет увидят». Портной Иван Бахарев обещал найти самое сложное – фуражку: «У меня на подловке старая фуражка есть, так мы ее махом перелицуем».

И вот новоявленный сотенный командир облачился в шаровары, нацепил шашку, но… с фуражкой вышла заминка: «Я волновался: надо было почистить коней и сбрую, захватить овса, а главное у меня не было еще фуражки. Пора уже выезжать, но я все еще мыкался по конюшне в клетчатой кепке, хотя на ногах уже болтались шаровары с пунцовыми лампасами и блестели начищенные сапоги. Казаки посмеивались: «Какой же ты казак, Климаныч, да еще командир, коли на парад, не по форме одет». Наконец, портной принес-таки фуражку: «Всю ночь шил. Все-таки сделал».

Любопытно, что далее в рассказе упомянута деталь, свидетельствующая, насколько молодежь забыла старые казачьи традиции. Когда сотня «ворошиловских кавалеристов» строилась и подгоняла обмундирование, дед Игнат помогал молодому казаку колхознику Андрею приладить шашку, ворча при этом: «Эх ты, казак, а шашку задом наперед надел»». Дело в том, что шашка, в отличие от сабли, крепилась к поясу выгнутой стороной, что было несколько необычно. Андрей, видимо, приладил шашку на манер сабли, что в прежние времена вызвало бы, как минимум, безжалостные насмешки опытных казаков.

Казачья форма быстро вошла в моду, хотя ещё «год назад казак словно стыдился того, что его родина Тихий Дон». Казачий костюм быстро завоевывал признание не только казачьего населения. Вот как весной 1936 г. журналисты описывали облик донских казаков, «ворошиловских кавалеристов» станицы Ляпичевской Калачевского р-на Сталинградского края: «Командир взвода Аверьян Ляпичев в коротком, зеленого цвета буденновском полушубке, в черной папахе, синих, с широкими лампасами шароварах, спущенных на высокие сапоги, важно прошелся по рядам [лоз], придерживая рукоятку казачьей шашки». Казаки же его сотни, выстроенной перед началом учебной рубки лозы, «были в парадной форме. Их фигуры плотно обтягивали синие мундиры, а в сапоги заправлены шаровары с лампасами. Из-под картузов с красными околышами высматривали лихо накрученные чубы. Блестела на солнце оправа шашек».

Так, в казачьих фуражках и форме были запечатлены фотографами в 1937 г. председатель колхоза «Донской скакун» Тарасовского р-на Ростовской обл. И. Е. Хромушин и бригадир того же колхоза И. Е. Бесполуднев (Колхозный путь 1937: 26, 35).

Движение было поддержано на самом высоком уровне тов. Сталиным. Но тут вдруг выяснилось, что один из инициаторов движения «Ворошиловских стрелков», чуть ли не враг народа и подкулачник, так как его отец был раскулачен и поражён в правах, а сам он исключён из партии. К тому же апелляция Хромушина была рассмотрена на самом высшем уровне в Москве, где с него были сняты все обвинения, и он был полностью реабилитирован.

В Азово-Черноморском крайкоме поняли, что надо исправлять ситуацию, и летом 1936 года, Азово-Черноморский крайком ВКП (Б), а вслед за ним и Северо-Донской окружком отменили решения Тарасовского райкома партии, принятые ещё в июне и ноябре 1935 года, о снятии Хромушина с поста председателя колхоза «Донской скакун» и об исключении его их партии.

Решением крайкома и окружкома ВКП (б), решение об раскулачивании отца И. Хромушина было признано ошибочным. Он был восстановлен в избирательных правах, и ему было возвращено всё конфискованное имущество.

Однако положение в колхозе «Донской скакун» было не такое блестящее как того хотелось, и не соответствовало положению передового колхоза. В связи с этим, по решению Азово-Черноморскому крайкома, весной 1936 года его табуны были пополнены породистыми жеребцами. А также были выделены деньги и стройматериалы для ремонта колхозных конюшен. В колхозе был установлен генератор и в хуторах появилось электричество.

Для большей популяризации движения «Ворошиловских всадников», Сталин в феврале 1936 года приказал созвать 1 съезд этого движения и провести его в Москве. На места была отправлено директива о посылке на съезд делегатов от всех областей и краёв СССР, где это движение получило развитие. Инициативную группу казаков комсомольцев колхоза «Донской скакун» возглавил председатель колхоза Хромушин.

5 марта в Москву прибыла группа колхозных казаков, инициаторов движения «Ворошиловские всадники». Описание этого события так колоритно, что приведу его почти полностью, с минимальными сокращениями: «На них – синие суконные, до колен «сюртуки» или короткие ватные «мундиры», синие картузы с красным околышем и красным кантом. Из-под лихо надетых картузов выбиваются чубы. На картузах – пятиконечные красные звездочки.