Полная версия

За гранью Пир Панджала. Жизнь среди гор и долин Кашмира

К 8.45 мы достигли скал под Западным пиком – места, где в прошлом году остановился Лехмир Тейлор. Здесь мы наскоро перекусили. Двигаясь на восток, мы подошли к провалу между Западной и Средней вершинами и обнаружили, что бергшрунд полностью перекрывает склон, за исключением места возле скального гребня, который казался слишком крутым для подъёма. Пройдя дальше, оставив непроходимый бергшрунд справа, мы поднялись на центральный купол, расположенный между Средней и Северной вершинами. По пути обследовали ледяные сбросы в поисках доступного маршрута, но наши усилия найти таковой оказались тщетными. Поскольку путь через Средний пик по-прежнему оставался единственно возможным для достижения пика Восточного, нам пришлось снова расстаться с надеждой взойти на главную вершину Харамука в этом году. Поэтому, взвесив обстоятельства, мы решили подняться на северный купол, до сих пор не покоренный. Это оказалось несложно. Потребовалось лишь осторожно преодолеть одну грозную трещину, и мы уверенно поднялись на вершину по глубокому снегу.

Величественная картина представилась нашему взору: хребет за хребтом, пик за пиком простирались окрест в радиусе более 100 миль; небо было безоблачным; внизу сверкали под солнцем несколько голубых горных озер. Восточный пик выглядел величественным и труднодостижимым. Высота Северного пика за вычетом ошибки составила около 17000 футов. Правительственная карта, в своих деталях, касающихся хребтов и вершин горы Харамук, была явно неточна.

Покинув вершину в 12.20, мы достигли скал к 14.30 и лагеря на хребте к 14.50; в лагерь базовый спустились в 17.10, где купанием в озере перед закатом завершили наше великолепное дневное восхождение.

Эти три попытки были предприняты нами в сентябре, поскольку благоприятная погода в Кашмире обычно устанавливается именно осенью.

В 1899 г. в сопровождении мистера Джеффруа Милле я предпринял ещё одну попытку восхождения, однако на этот раз – в июне, надеясь, что в это время года, благодаря большему количеству старого снега, единственный путь к вершине, через Средний пик, окажется легче. Мы поместили наш базовый лагерь на прежнем месте, а для лагеря на хребте взяли две легкие палатки. Погода была немного облачной, зато мягкой и безветренной. Подъём начали в 4.30 утра, в сопровождении десяти носильщиков, причем по ходу дела шесть из них разместили вдоль маршрута так, чтобы они находились на самых сложных участках скалолазания в пределах досягаемости друг друга. Эта мера предосторожности была принята на случай, если погода вдруг испортится. С собой взяли наиболее надёжных попутчиков и через сорок пять минут напряженной работы на скалах достигли снежного склона; таковой оказался в хорошем состоянии. Обойдя северные склоны Западного пика до провала между ним и пиком Средним, мы обнаружили, что доступ к последнему снова преграждает большая трещина, стеною нависшая над нами своею верхнею гранью. Тонкий снежный мост, по которому я попытался трещину преодолеть, оказался слишком слабым и обвалился подо мною при первом же шаге. Тогда мы обратили внимание на то место, где снежный склон прилегал к скалам южного склона, и обнаружили, что, поднимаясь по скалам там, где это возможно, и прорубая ступени в снежном склоне там, где скалы были непроходимы, мы можем добиться хорошего прогресса. Действительно, к 9.45 утра мы достигли того места, где в 1897 г. я установил жердь. От этой точки нам предстояло совершить спуск на 400 футов по крутым скалам до низшей точки провала между Средним и Восточным пиками. Это было довольно трудным делом, в основном из-за непрочности скал. Мы достигли дна в 9 часов и почувствовали, что битва нами выиграна!

От этой точки непрерывный подъём по снегу – сначала по довольно легкому склону, а затем по более крутому, где потребовалось прорубать ступени, – привел нас к вершине, на которую мы вступили в 11.45.

Сцена, представившая нашему взору, была грандиозной настолько, что я боюсь, не сумею описать её доступными мне словами. Пред нами во всей красе и величии стоял великий хребет Пир Панджал, который огораживает с юга всю долину Кашмира, и чьи вершины по высоте не уступают Монблану.

Оглядываясь, мы видели, какие ещё не покоренные гиганты возвышаются вокруг, например, Колахой, с его похожей на Маттерхорн вершиной, Нун-Кун на севере, К2, Гашербрум, Машербрум, и над всем этим, в 60 милях от нас, величественный хребет, кульминация которого – могучая красавица Нанга Парбат!

Гора Харамук была исключена из списка непокоренных вершин, но какое великолепное поле для действительно сложной работы ещё ждет альпинистов в Кашмире! А когда мы продвинемся дальше на север, к огромному хребту Музтаг, пред нами откроются перспективы покорения многочисленных гигантских пиков, которые предоставляют альпинистам, по крайней мере, то преимущество, что базовые лагеря будут находиться на больших высотах, благодаря высотам подступающих долин и ущелий. Именно в этом горном районе будут покорены самые выдающиеся вершины мира. В этом плане Кашмир уже сейчас можно считать рекордсменом, если иметь в виду недавние достижения герцога Абруццкого31.

Глава IV. Сельская жизнь

Принудительный труд – Землепользование – Выращивание риса – Шелководство – Сельские ремесла – Работа в поле – Садоводство – Пчеловодство – Осень и зима – Некоторые виды птиц.

Деревни Кашмира представляют большой общественный и научный интерес, поскольку здесь мы имеем возможность наблюдать людей в их естественной среде обитания.

Сельское население на протяжении всей долины, в основном, сосредоточено на примыкающих к горам возвышенностях, на нижних участках холмов, в дельтах боковых долин и на аллювиальных поднятиях, называемых карева. Обширные площади террасированных рисовых полей расположены на нижних участках долины, выше их сменяют склоны, занятые посевами маиса. Плоскогорья карева используются преимущественно для выращивания пшеницы, ячменя, горчицы и льна, т.е. ранних культур, которые вызревают ещё до того, как летний зной высушивает почву. Жизнь Кашмира во многом зависит от труда земледельцев: население провинции составляет 1300 тыс. человек, и из них более миллиона заняты в сельском хозяйстве.

Здесь исстари жизнь сельских жителей определялась интересами городского населения Сринагара, и, прежде всего, – лиц влиятельных и власть имущих. При выращивании риса часто использовался принудительный труд, а урожай выкупался по самым низким ценам.

Ежегодный сбор податей, взимаемых с носильщиков кули для переноса грузов в Гилгит, давал в руки Техсилдаров (районных магистратов) огромные возможности для обогащения и служил верным источником дохода для всех, начиная с главы местной администрации и кончая скромным её работником. Самых бедных и обездоленных из сельского люда, или тех, кто навлекал на себя гнев властей, хватали и насильно отправляли на непосильную работу по переноске грузов на тринадцатидневном пути по горным тропам в Гилгит. Их труд был воистину рабским.

Мой брат Артур Нив сообщал32:

«В мае 1888 года я служил в Исламабаде дежурным в штабе по борьбе с эпидемией холеры. Как раз в тот период, когда эпидемия достигла своего апогея, и сотни людей умирали каждый день во всех округах, было привлечено к переноске грузов более 5000 кули из числа местного населения. Жители деревень были в смятении: кто будет выполнять всю сельскохозяйственную работу? что будет с их женами и детьми во время их долгого отсутствия? какие опасности от моровой язвы и непогоды ждут их самих в тесных бивуаках и на снежных перевалах смертельно опасного района Гилгит? Я как раз был в составе сопроводительной службы на майдане под Исламабадом, откуда почти тысячный отряд мужчин-носильщиков отправлялся в свой нелёгкий поход. Громкими были стенания тех, кто расставался с друзьями, горестным было и наше настроение, когда под руководством муллы читали они свои молитвы и пели покаянные псалмы Рамадана. Лишь отчаянные храбрецы могли испытывать воодушевление в такое время, когда в лагере свирепствовала холера, и сотни не погребенных тел несчастных begáris33 лежали по всей линии марша от Сринагара до Бунджи».

В 1882 году государство, в целях получения дохода, предприняло уникальный эксперимент по продаже деревень на аукционе. Покупатели предлагали суммы, абсурдно превышавшие величину предполагаемой прибыли, и после того, как выжимали из несчастных жителей всё, что могли, скрывались в неизвестном направлении, не заплатив государству ни рупии. Это было уже само по себе достаточно плохо, но государство считало сумму, предложенную на аукционе, реальной стоимостью сельского налога, и потому год за годом выжимало её из несчастных земледельцев!

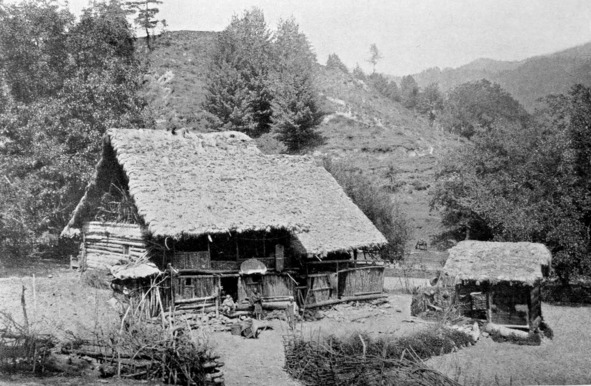

Фото 8. Типичный кашмирский сельский дом. Справа маленький амбар для хранения зерна.

Коренные земельные преобразования, начатые сэром Эндрю Уингейтом в 1887 г. и осуществленные сэром Уолтером Лоуренсом в 1889—1895 гг., в корне изменили ситуацию, и положение сельских жителей стало заметно улучшаться. Двумя из многих доказательств этого явились: ежегодное расширение площади новых земель, вводимых в оборот, и появление многочисленных сельских магазинов, торгующих хлопчатобумажными изделиями и предметами первой необходимости.

Была отменена практика закупки риса у населения по заниженным ценам, однако сделано это было несколько поспешно, ведь таковая осуществлялась на протяжении многих поколений, и жизнь самых бедных жителей Сринагара в значительной степени зависела от получаемой таким образом дешевой пищи. Когда в 1902 г. цены на зерно были отпущены, они возросли более чем в четыре раза, и тысячи людей в городе оказались под угрозой голодной смерти. Правительство было вынуждено исправлять ситуацию и некоторое время выдавать субсидии тем, кто был особенно беден.

На фоне кашмирских пейзажей местные деревни выглядят чрезвычайно живописно. Обычно таковые гармонично располагаются в окружении чинар, чьи светло-серые стволы испещрены жёлтыми пятнами, массивные изогнутые сучья с густой листвой образуют густые кроны – в летнее время тёмно-зелёные, а поздней осенью светло-красные. Рядом с чинарой всегда присоседятся два-три высоких тополя и ряд его молодых отпрысков, а рядом сад из грушевых, яблоневых и абрикосовых деревьев или огород, обнесенный изгородью из плетня. Курганы, поросшие ковром благоухающих фиолетовых и белых ирисов, отмечают места старых деревенских кладбищ. Сама же деревня выглядит как собрание высоких соломенных двускатных крыш в окружении тутовых деревьев (фото 8).

Эти милые усадьбы, утопающие в зарослях деревьев, окружены тысячами акров пахотных земель, террасами квадратов и полумесяцев рисовых полей, орошаемых из небольших, но многочисленны арыков.

Рис вызревает на высотах до 7000 футов, это основная культура в Кашмире. Существуют не менее шестидесяти различных его сортов с разными названиями, но все они суть два основных вида, а именно: белый и красный, причем первый считается лучшим.

Успешное выращивание риса требует огромных трудозатрат. Прежде всего, поля должны быть построены в виде террас, чтобы обеспечить эффективное их орошение. Далее необходимо прорыть каналы для распределения воды по всему участку. Очень важно, чтобы рис был посеян или высажен из питомников в почву, ни в коем случае не пересыхающую. Одна только прополка – это огромный труд. Можно видеть крестьян, согбенно стоящих в грязи и воде, выдергивающих сорняки и замазывающих грязью стебли молодых растений риса. Это продолжается день за днем, под жарким солнцем, ведь поля должны быть тщательно и полностью прополоты не менее четырех раз за сезон. Правда, в тех случаях, когда рис высаживается в виде рассады из питомников, а не высевается прямо в открытый грунт, достаточно двух прополок. Тогда они называются словом хушдба.

Кашмирцы являются совершеннейшими мастерами выращивания риса и если не наступают ранние заморозки, не идут продолжительные дожди во время сбора урожая или не происходит катастрофического наводнения из тех, коим подвержен Кашмир, обычно собирают отменный урожай.

По всей долине устроена обширная сеть орошения. Воду часто доставляют из долин притоков, ручьёв, текущих на большой высоте, если не имеется близко расположенных источников. Эта система, как говорят, была введена ещё моголами.

В Сринагаре и его окрестностях, а также в других крупных городах и деревнях используется водоподъемная ирригация. Таковая осуществляется при помощи особого устройства из длинного шеста, вращающегося на оси, закрепленной меж двух стоек или развилок дерева. На коротком конце шеста крепят большой камень, служащий противовесом, а на длинном конце, как на удочке, на толстой веревке вешают глиняное ведро. Его быстро опускают в реку или колодец, потянув вниз конец шеста за веревку. Когда ведро наполнится, шест отпускают и противовес поднимает ведро, воду опорожняют в длинный деревянный лоток, по которому она и поступает в нужном направлении34. Таковой способ орошения особенно полезен в садах, где продукция выращивается для продажи на рынке.

Вся земля в Кашмире формально принадлежит государству. Наследственные права на владение землей предоставляются тем земледельцам, которые регулярно платят налоги. Однако им не разрешается ни при каких обстоятельствах продавать или закладывать свою землю. Данное правило спасает собственников от хищных рук индусских baniya35 и посредников. Ну а если сельскому жителю нужны деньги в рост, пусть копит их впрок, довольствуясь имеющимся участком.

Ряд высших офицеров и привилегированных лиц, например, т. н. Миан Раджпуты – клана Его Высочества Махараджи, владеют поместьями в Кашмире, которые не используются для сельскохозяйственного производства и не находятся под контролем Департамента лесного хозяйства. Таковая категория владельцев называется джагиры.

Земельный доход, фактически собранный в Кашмире в 1890 году составил 12,5 лакхов рупий (83715 фунтов стерлингов). Это примерно столько же, сколько собиралось во времена императора Акбара.

Однако в последние годы, несмотря на то, что налоги были снижены с 50 до 30% от стоимости общего урожая земледельца, доходы от сельскохозяйственного землепользования значительно возросли, но, опять-таки, таковые составляют более чем в два раза меньшую величину, чем была в 1890 году.

Въезжая в деревню, обычно видишь перед собой широкую улицу с влажными травянистыми обочинами вдоль арыков. Благодатную тень отбрасывают огромные деревья грецкого ореха; их причудливо изогнутые стволы громоздятся, как на постаментах, на переплетениях раскидистых корней, ползущих с обочин на дорогу; некоторые стволы достигают в обхвате 18 футов и более.

Дома в основном двухэтажные с деревянным каркасом, заполненным высушенным на солнце или, в лучших домах, красным обожженным кирпичом. Под соломенными крышами имеется просторное помещение, где хранят запасы травы, дров, а иногда и разводят червей-шелкопрядов. Яйца последних импортируются из Франции, в меньшей степени из Италии, и около 30000 унций их ежегодно распределяются среди сельских жителей, которые инкубируют их на чердаках или в комнатах своих жилищ. Молодые особи червя-шелкопряда выкармливаются листьями тутовых деревьев, каких повсюду имеется в достаточном количестве. Коконы, когда готовы, покупаются шелкопрядильной фабрикой. Таким образом, за год может быть поставлено до 3200 тыс. фунтов коконов, и за них Департамент шелководства заплатит более 600 тыс. рупий (около 40 тыс. фунтов стерлингов). Эта сумма придется на примерно 35 тыс. сельских жителей, что даст, в среднем, на каждого почти по 11 рупий – вполне приемлемая величина, т.к. она эквивалентна, по меньшей мере, двухмесячной зарплате рядового кашмирского земледельца.

Фото 9. Деревенская община.

Фасады многих сельских домов имеют веранды, достигающие верхнего этажа, в них и обитают домочадцы большую часть года. В одном конце веранды обычно располагается небольшая кухня с глиняным камином. Внутренние помещения используются преимущественно зимой, они тёмны и почти не проветриваются. Первый этаж часто целиком отводится для размещения крупного рогатого скота и овец – таковое отчасти обеспечивает теплом обитателей верхнего этажа, в ущерб, однако, прочим жизненным удобствам. В каждой деревне есть несколько амбаров, небольших квадратных деревянных зданий, пол которых возвышается над землей на несколько футов. Где-нибудь неподалеку от деревни обязательно найдется храм (Астана́)36, обычно расположенный на возвышенности в окружении прекрасных старых деревьев. Встретится и мечеть, где на крыше можно увидеть деревянные носилки, в которых покойников проносят на кладбище и хоронят без гроба. На рассвете и на закате голос муэдзина звучит, призывая верующих к молитве, и собирается небольшая община, и имам совершает намаз. В некоторых мечетях прихожане распевают свои молитвы, что звучат, можно сказать, почти что в григорианском стиле (фото 9).

Часто боковые стены домов бывают разукрашены яркими связками красного перца, репы, сушеных яблок или золотистых початков кукурузы.

Вот вам типичные деревенские сценки:

Во дворе перед домом две женщины заняты тем, что толкут немолотый рис в большой деревянной ступе пестами длиною 5 футов. Сначала одна из них выпрямляется, поднимает пест так высоко, как только может, а затем, наклонившись, с грохотом его опускает. Затем другая женщина, стоящая перед ней, делает то же самое. На веранде сидит старуха с кучей белоснежной хлопковой ваты, из неё с помощью старинного колеса она прядет превосходную нить. А рядом на зелёной полянке, где с интервалом 2 фута воткнуты в землю ряд вертикальных палок (они предназначены для ткацких работ), можно увидеть, как сельский труженик мечется туда-сюда, быстро сматывая с веретена нить хлопка на палки или, наоборот, наматывая с палок на веретено. Взглянем в окно другого дома и увидим грубый станок, на коем ткут шерстяные одеяла – вот одно из основных сельских производств: какой-нибудь местный лавочник выдает деньги под обязательство вернуть их в виде одеял или продукции с огорода.

По понятиям кашмирцев, в году насчитывается шесть сезонов, каждый длится два месяца. Один, обозначаемый словом «вандх», соответствует нашей английской зиме, если не по звучанию (winter), то, по крайней мере, временем: с 15 ноября по 15 января. В этот период и далее до конца марта проводится первая вспашка под пшеницу и ячмень. Затем обмолачиваются рис, кукуруза и другие осенние культуры. А когда к концу декабря выпадает снег, ткут шерстяные одеяла и ухаживают за своим скотом. «Сонт» – период с 15 марта по 1 мая – чрезвычайно напряженное время: поля должны быть вспаханы и унавожены для посадки риса и кукурузы; тогда же их и высевают. Во многих деревнях рис сеют в питомниках, а рассаду высаживают, когда она достигает в высоту около фута. Разбросной посев дает лучшие урожаи, но требует больше труда на прополке. Уборка урожая пшеницы и ячменя начинается в долине в конце мая, и продолжается в течение всего лета, по мере созревания, на разных высотах. Льняное семя убирают немного позже, нежели пшеницу. С июля по сентябрь крестьяне заняты на полях прополкой риса, кукурузы и хлопка. Последняя культура очень красива своими крупными жёлтыми цветами, постепенно превращающимися в снежно-белые коробочки.

Настоящий период уборки урожая в Кашмире приходится на сентябрь и октябрь, и называется кашмирцами сезоном «хард». Именно в это время собирают рис, кукурузу, просо, кунжут, амарант и другие осенние культуры. Вот уже и фруктовые деревья согнулись под тяжестью плодов, и скоро со всех концов долины потянутся вереницы пони и грузчиков-кули, несущих корзины с яблоками, грушами и грецкими орехами; большая часть сего урожая попадет в Барамулу, а оттуда на повозках отправится в путь на равнины Индии.

Во время сбора урожая по всей долине, и особенно близ границы леса, жителей деревни беспокоят нападения медведей. Поля кукурузы и фрукты на деревьях – что может быть привлекательнее для этих разбойников? Для охраны своих посевов жители деревень возводят «мачаны» – небольшие крытые платформы на высоте от 12 до 20 футов над землей. Здесь они бдят всю ночь напролёт и, если что, дуют в трубы, бьют в барабаны и старые жестянки из-под керосина, или во всё, что может создавать шум; одновременно издают душераздирающие вопли и пронзительно свистят – и всё это для того, чтобы напугать ночных грабителей. Совокупный эффект от столь бурной деятельности пятидесяти или ста человек в ночное время на сравнительно небольшой площади земли отчасти подобен столпотворению.

Кашмир особенно богат фруктовыми деревьями, в том числе абрикосами. Многие являются местными видами и растут в лесах. Жители умеют прививать на них культурные сорта: подвой срезают довольно низко над землёй и в торец вставляют три или четыре привоя, срез замазывают глиной и обертывают берестой. Также успешно практикуется кольцевые прививки почками-глазкẚми. Помимо фруктовых деревьев, в диком виде встречаются смородина, малина и крыжовник. Благодаря длительному окультуриванию и селекции фруктовые деревья и ягодные кустарники стали давать более качественную продукцию.

А вот виноградарство в долине Кашмира оставляет желать лучшего. Быстрое ночное охлаждение воздуха осенью и выпадение обильной росы, при сильном солнечном нагреве в дневное время, по-видимому, благоприятствуют поражению виноградной лозы грибком и другими болезнями. Лишь в устье долины Синд имеется несколько хороших виноградников, производящих вкусный белый и красный виноград десертных сортов.

На восточном побережье озера Дал имеются виноградные плантации площадью около 400 акров, а на винокурне, под квалифицированным руководством М. Пейшо (M. Peychaud) производятся вина типа Барсак и Медок37. Урожай винограда сильно варьирует из года в год и получить идеально спелый виноград довольно трудно. Одной из причин является нехватка в почве железа и фосфатов, а это сильно влияет на качество вина и на его потенциал к выдержке.

Хорошо растет в Кашмире хмель. Рынок сбыта имеется на пивоваренных заводах Мурри и в других местах.

Сильно развито овцеводство. Летом отары выгоняются на холмистые пастбища, где животные спасаются от жары и питаются отличным зелёным кормом. Отары вверяются пастухам, которые по возвращении с пастбищ осенью получают два процента живности от числа особей в стаде, им также платят рисом и маслом, приготовленным из овечьего молока.

Коровы, которых в деревнях бывает изрядное количество, маленькие, и обычно выглядят полуголодными. Они редко дают более шести пинт (ок. 2,8 л) молока в день. Корову можно купить примерно за двадцать рупий.

В стенах некоторых домов в деревнях можно видеть круг с отверстием в центре, где копошатся пчелы – это кашмирские ульи. Таковые представляют собою керамические цилиндры, около 2 футов длиной, встроенные в стену. Внешний торец улья имеет центральное отверстие около дюйма в поперечнике, или ряд маленьких отверстий, расположенных по кругу. Внутренний торец заглушен крышкой и запечатан сырой глиной. Зимой пчёл подкармливают, но не принимают никаких мер защиты от холода, так что гибель пчелиных семей бывает весьма частым явлением: во многих деревнях после суровой зимы, когда температура иногда падает до нуля по Фаренгейту (-17,8оС), более трёх четвертей колоний погибает. Но если условия благоприятны, формируются сильные пчелиные семьи, и тогда в начале мая они роятся. Один улей может дать до шести роев, весом от двух до четырех килограммов каждый; обычно рои оседают в пустующих пристенных ульях. Местные пчёлы не привыкают к ульям английского типа, и вообще содержать их довольно трудно. Во многих случаях представляется целесообразным установить специальную металлическую решётку, не позволяющую пчелиной матке покинуть улей через леток. Обычно таковой заслон можно безопасно удалить через две-три недели, но лично я часто терял рои, несмотря на эту предосторожность. Однажды у меня пчелиная семья покинула улей, оставив расплод через два месяца после его появления. Но это было вызвано постоянными атаками пчелиных грабителей (beerobbers)38. Там, где кашмирские пчёлы содержатся в деревянных ульях, наблюдается необычно высокое количество напада и разграбления семей. Местные же глиняные обычно не привлекают чужаков. Часто можно увидеть шершней, пытающихся пробраться внутрь деревянного улья, возможно, потому, что он источает запах через щели. Бывает и такое, что весной рой садится на уже занятый.

Кашмирцы кое-что понимают в обращении с пчелиными матками: иногда «фиксируют» беспокойную королеву, привязывая тонкой ниткою одну из её ножек к сотам; умеют делать смену матки и довольно ловко вырезать маточники.

Можно получить два урожая мёда за год: один в июне, другой в октябре. Заднюю стенку улья открывают, пускают дым и быстро вырезают соты. Пчелы обычно ведут себя спокойно, поэтому погибает их сравнительно немного. О сотах с расплодом обычно не заботятся и запасов мёда в улье оставляют мало. Серу не используют.