Полная версия

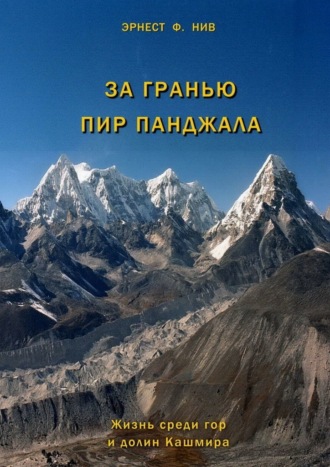

За гранью Пир Панджала. Жизнь среди гор и долин Кашмира

За гранью Пир Панджала

Жизнь среди гор и долин Кашмира

Эрнест Фредерик Нив

Переводчик Валерий Валентинович Цибанов

© Эрнест Фредерик Нив, 2025

© Валерий Валентинович Цибанов, перевод, 2025

ISBN 978-5-0065-4813-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Перевод выполнен с издания:

BEYOND THE PIR PANJAL.

Live Among the Mountains and Valleys of Kashmir

By

Ernest F. Nneve, M.D., F.R.C.S. (EDIN.)

T. Fisher Unwin London: Adelphi Terrace

Leipsic: Inselstrasse 20

1912

Посвящается

г-ну R.H. HOOKER, Esq.,Amalfi, Weston-Super-Mare,

– самому щедрому другу Госпиталя Кашмирской миссии.

Э. Ф. Нив

Фото 1. Переправа через Инд на плоту из надутых овечьих шкур.

От переводчика

Предуведомление. Данный перевод свободно (бесплатно) распространяется в электронной форме с ведома и согласия переводчика при условии сохранения целостности и неизменности текста, включая настоящее уведомление. Любое коммерческое использование оговоренного материала без ведома и согласия автора перевода не допускается. Цитирование возможно с обязательной ссылкой на первоисточник.

Касательно примечаний к тексту. Переводчик старался по возможности полнее обеспечить таковыми некоторые ключевые детали повествования автора: названия населённых пунктов, ущелий, рек, горных хребтов, озёр, долин, растений, животных и проч. При этом «англоязычные транслитерации», особенно географических объектов, при обратном переводе были, по мере возможности, исправлены на принятые в русскоязычном написании. Интернет-страницы, чьи URL содержатся в тексте примечаний, посещены 01.2025 г. Примечания автора, Э. Ф. Нива, приводятся, как и в оригинале, в виде сносок.

Об авторе

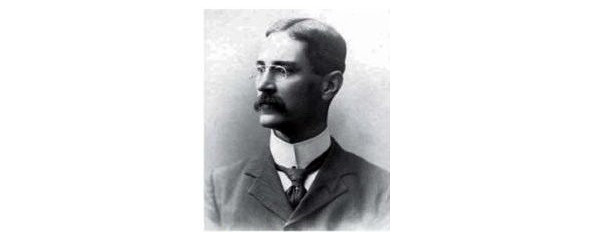

Эрнест Фредерик Нив.

Эрнест Фредерик Нив (1861—1946) – британский хирург, христианский миссионер, внесший значительный вклад в дело оказания медицинской помощи жителям Кашмира, альпинист и писатель, автор многочисленных научных статей по медицине, пионер в области исследования ожогового рака «кангри».

Родился 3 февраля 1861 г. в Брайтоне, Сассекс, Англия, в семье Дэвида Нива, торговца шёлком, и Мэри Джейн Нив, урожденной Вибмер. Был четвёртым сыном и самым младшим ребёнком из семи братьев и сестер. Старший брат Артур (1858—1919) также работал с ним в Кашмире. В 1898 г. к ним присоединилась Нора Нив, их племянница. В 1915 г. Эрнест женился на Джин Софии Браун, детей у них не было.

Учился в Брайтонской школе, ныне известной как Brighton Hove & Sussex Sixth Form College. После двух лет, проведенных в Германии, в 1879 г. поступил в Эдинбургский университет. В 1882 г. начал получать медицинское образование под сильным влиянием своего брата Артура, который уже посвятил себя миссионерской работе в Кашмире. Следующие три года Эрнест также стал готовиться к миссионерской карьере, заняв должность ординатора в Мемориальном учебном заведении Ливингстона при Эдинбургском медицинском миссионерском обществе, где студенты проходили специальную подготовку для медицинской миссионерской работы за рубежом. Следуя по стопам брата, он жил среди беднейших районов Эдинбурга и ухаживал за больными.

В то же время Эрнест работал в Медицинской школе старшим ассистентом патолого-анатомического отделения и старшим офтальмологическим ассистентом в Королевском лазарете Эдинбурга. В 1886 году получил степень доктора медицины и был награжден золотой медалью и премией Гудсира.

Собственно медицинская миссионерская работа Эрнеста началась в 1886 г., когда он присоединился к своему брату в Сринагаре, Кашмир, и стал работать в больнице Церковного миссионерского общества в рамках Кашмирской медицинской миссии. Он продолжил работу своих предшественников доктора Уильяма Джексона Элмсли, доктора Теодора Максвелла и доктора Эдмонда Даунса.

Братья Нив превратили амбулаторию на холме Соломон, представлявшую собой ряд глинобитных хижин, в современную больницу. Эрнест работал хирургом и в 1923 г. стал консультантом по хирургии. Больница Кашмирской миссии открылась в 1888 г. и была рассчитана на 80 коек, в 1893 г. расширилась до 135 коек. К тому времени в больнице прошли лечение 20606 пациентов, включая 853 стационарных больных, и было проведено 2589 операций. Многие другие британские врачи, хирурги и медсестры присоединялись к работе, особенно в периоды пиковой нагрузки. В число сотрудников вошли доктор Сесил Воспер, доктор М. Р. Рош и три английские медсестры – Нора Нив, Люси Маккормик и Х. Смит. Махараджа Кашгара, Пратап Сингх, был впечатлен работой Миссионерской больницы, делал ежегодные пожертвования и часто посещал больницу. За десять лет с 1918 по 1928 гг. было пролечено 166000 новых амбулаторных пациентов и проведено более 46699 хирургических операций.

В 1891 г. Эрнест и Артур основали Кашмирскую государственную больницу прокаженных (лепрозорий), где Эрнест был почетным директором в течение многих лет. Учреждение финансировалась махараджей и было построено на участке земли, предоставленном британским главнокомандующим кашмирской армии. В первый год здесь пребывало 20 пациентов и насчитывалось 30 коек. В 1894 г. было построено новое здание, больница продолжала расширяться, и к 1917 г. среднесуточное количество пациентов составило 110 человек. Больные проказой поступали в больницу добровольно. Им предоставлялась обильная диета и небольшое еженедельное денежное пособие. В 1920 г. в больнице было 208 пациентов. В последующие годы было построено отдельное детское отделение, где содержались здоровые дети больных проказой, чтобы отделить их от родителей до того, как они заразятся этой болезнью.

Эрнест Нив опубликовал множество статей и работ о проказе в Британском медицинском журнале. Он посетил несколько районов, где проказа была эндемичной, и проанализировал все случаи проказы в Кашмире, что помогло ему определить возможные источники заражения. Он определил, что наиболее важные меры профилактики проказы включают надлежащие санитарные предосторожности, такие как дезинфекция грязной одежды прогреванием её перед стиркой, поддержание вентиляции и воздействие солнечного света в помещениях, а также правильная утилизация отходов. В 2013 г. больница насчитывала немногим более 100 пациентов и управлялась правительством как колония для прокаженных. На территории была построена мечеть. В 2018 г. количество пациентов сократилось до 35 человек, все из которых были пожилыми. Болезнь в штате была практически искоренена.

Эрнест Нив также посвятил много времени лечению и профилактике туберкулеза. Это инфекционное заболевание становилось всё более распространенным в Кашмире, и смертность от него была высока. Признавая, что туберкулез и проказу можно предотвратить с помощью надлежащих санитарных мер, в 1912 г. он представил рекомендации министру внутренних дел Государственного совета. Эти рекомендации были поддержаны британским суперинтендантом-хирургом Государственной медицинской службы Кашмира, но никаких эффективных мер принято не было.

В статье, опубликованной в Индийском медицинском вестнике, Эрнест Нив поделился своими успехами в хирургическом лечении туберкулеза желез. Он подсчитал, что 75% из 3000 случаев, пролеченных им с помощью хирургического вмешательства, были вылечены, и только 0,5% после операции умерли, т.о. другим хирургам было рекомендовано лечить железистый туберкулез хирургическим путем.

За 20 лет в мире произошло пять серьезных эпидемий холеры, в которых погибло не менее 40 тыс. человек. Особенно тяжёлыми были годы 1888, 1892, 1900, 1907 и 1910. Братья Нив проследили источники эпидемии, посетив все районы, пораженные холерой в 1888 г. Снабжение чистой водой и улучшение санитарных мер помогли спасти сотни жизней Сринагара. Несмотря на это, холера по-прежнему быстро распространялась, особенно в местах скопления людей из-за антисанитарных условий быта. Весной 1907 г. произошла эпидемия холеры с ужасающей смертностью. Умирали целыми семьями, даже деревенский чиновник, сообщивший о случаях заболевания холерой, умер. Нив заметил, что основной вклад в распространение болезни внесли суеверия. Магометанские священники провозгласили, что для предотвращения моровой язвы резервуар во дворе священного здания должен быть наполнен водой, принесенной верующими. Сотни людей приходили с горшками воды и опорожняли их в резервуар. Часть воды затем употреблялась в качестве профилактики холеры. К сожалению, вода оказалась зараженной, и последовала катастрофическая вспышка эпидемии.

В 1894 г. Эрнест и Артур ввели в Кашмире вакцинацию против холеры и оспы. Эта мера принесла большую пользу в особенности детскому населению, поскольку почти все дети заболевали оспой и пятьдесят процентов умирали в младенчестве. Кроме того, оспа часто вызывала неизлечимую слепоту. Однако те, кто был вакцинирован, благополучно жили даже в разгар инфекции. Например, среди детей местных христиан в Медицинской миссии, которые все были привиты, не было ни одного случая заболевания оспой.

После наблюдения доктора Уильяма Элмсли о том, что распространённый среди местного населения т.н. «ожоговый рак кангри» был вызван постоянным раздражением от корзин с огнём, которые люди носили под одеждой в холодное время года, Эрнест Нив стал пионером хирургического лечения этого смертельного заболевания. Он установил температуру, которой подвергается кожа от «печки кангри», и обнаружил, что она колеблется от 150° F до 200° F (65—90°С). Это привело его к выводу, что тепло было основным фактором в возникновении рака. С 1880 по 1930 гг. в больнице кашмирской миссии было проведено более 2650 операций по поводу эпителиомы, и примерно 80% операций были связаны с раком «кангри». В 1923 г. Эрнест Нив сообщил в Британском медицинском журнале о результатах своего успешного хирургического лечения этой эндемической формы рака. Там же, равно в Индийской медицинской газете были помещены статьи о причинах возникновения и лечении рака с подробным описанием хирургических операций. Помимо этого Эрнест Нив опубликовал множество статей об удалении катаракты, кесаревом сечении и операциях на костях.

Им написаны несколько книг, в том числе представляемая впервые российскому читателю в переводе с английского «За гранью Пир Панджала: жизнь среди гор и долин Кашмира» (1912).

Во время первой мировой войны 1914—1918 гг. Эрнест Нив служил в армии в качестве капитана медицинского корпуса индийских сил обороны. В 1918 г. он был награжден Золотой медалью Кайсар-и-Хинд первого класса за отличия в государственной службе.

В 1888 г. Э. Нив получил премию Ганнинг-Листера по хирургии Эдинбургского университета и в 1931 г. был избран членом Королевского колледжа хирургов Англии с двадцатилетним стажем. Он был членом Британской медицинской ассоциации в течение 50 лет и занимал пост президента Кашмирской медицинской ассоциации. Был избран вице-президентом Церковного миссионерского общества.

Эрнест Нив был ведущим альпинистом и членом-основателем Гималайского клуба. Он совершил первые восхождения на горы Таттикути (4742 м) в 1901 и г. Колахой (5437 м) в 1912 г. Вместе со своим братом поднимался на различные другие кашмирские вершины, такие как пики Сансет, Радждайн и Сачкач.

Эрнест Нив отошел от медицинской работы в 1934 г., но продолжал жить в Сонавар Багх, Сринагар, где скончался 6 февраля 1946 г. в возрасте 85 лет.

Всю свою сознательную жизнь он был погружен в работу, посвятив её медицинскому служению на благо простого населения Кашмира. Его любовь к стране проявилась в его обширных трудах о культуре, языке и красоте края. Он оказал благотворное влияние на систему здравоохранения Кашмира, построив там больницы и внедрив методы современной медицины. Внес значительный вклад в труды мирового медицинского сообщества, опубликовав новые результаты по широкому кругу вопросов практической и научной хирургии.

По материалам Википедии.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Frederic_Neve).

Предисловие

Автору книги довелось жить и работать в Кашмире на протяжении последней четверти века.

За это время Кашмир претерпел многое, и самые значительные перемены, несомненно, пришлись на последнее десятилетие. Они продолжаются до сих пор, хотя и с переменным успехом, ибо «раскачивание промышленного маятника», так или иначе, ощущается здесь, как и во многих других местах близ границ Империи и за её пределами.

Немало книг появилось о Кашмире. Некоторые подносят страну с точки зрения альпиниста, иные написаны солдатами, охотниками, туристами. Пейзажи страны умело описаны известными исследователями, проиллюстрированы выдающимися художниками. Между прочим, нельзя не отметить восхитительную книгу «Живописный Кашмир», опубликованную в 1899 г. Артуром Нивом (Arthur Neve)1 с репродукциями фотографий Джеффруа Милле (Geoffroy Millais).

В предлагаемой книге была поставлена цель компактно изложить в едином целом сведения о многочисленных достопримечательностях Кашмира, описать основные черты центральных и окраинных долин с их разнообразным населением. В неё включены записи о нескольких восхождениях на выдающиеся горные пики и о протяженных горных маршрутах, ведь любое описание страны было бы явно неполным, если бы таковое не касалось обширных горных хребтов, рассекающих значительную часть Кашмира.

В главах, посвященным больнице и школе миссии, подробно говорится об усилиях, которые были предприняты для улучшения морального и физического состояния местного населения. В них я постарался показать, сколь счастливыми и полезными могут стать труды во благо жизни, и какие возможности для служения добру открываются перед христианским медицинским работником на Востоке.

Если мой труд вдохновит квалифицированных врачей или медсестер заняться подобной работой, посвятить ей свою жизненную карьеру, то время, потраченное мною на написание этих страниц, не будет потрачено зря.

Из ранее изданных трудов, «Долина Кашмира» сэра Уолтера Лоуренса (Walter Lawrence)2 остается наиболее всеохватывающей, ибо дает удивительно полное представление о предмете, о жизни людей, их нравах и обычаях. Этой работе я обязан многими ссылками. Также хочу с благодарностью отметить ценность сведений, которые я почерпнул из «Истории Западного Тибета» преподобного А. Г. Франке (A.H. Francke)3, и из великолепного труда о Кашмире, недавно выпущенного сэром Фрэнсисом Янгхазбендом и майором Молино (Molyneux)4.

Описывая разнообразную деятельность миссионерской школы, я местами свободно цитировал из ярких ежегодных отчетов преподобного Сесила Тиндейл-Биско (Cecil Tyndale-Biscoe). Цитирование из других источников уточняется в тексте.

Я выражаю особую благодарность редакторам журналов Alpine Journal, Illustrated Times of India, Empress, C.M.S. Gleaner, Foreign Mission Chronicle Епископальной церкви в Шотландии за предоставленные материалы и разрешение на воспроизведение иллюстрации к статьям, которые я посылал в эти журналы.

Большинство иллюстраций сделаны на основе моих собственных фотографий.

Осталось добавить, что, вероятно, никто более полно, нежели я сам, не осознает литературных и других недостатков нижеследующих страниц.

Э. Ф. Нив.

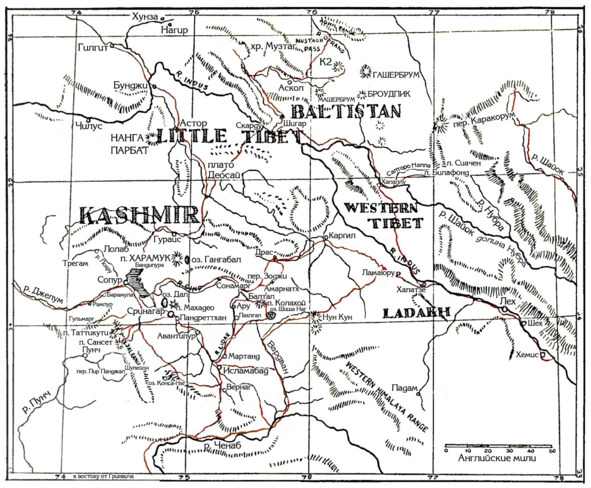

Карта-эскиз Кашмира

Глава I. Долина Кашмира

Весенние красоты – Хребет Пир Панджал – Конса Наг – Гульмарг – Восхождение на гору Таттикути – Река Джелум – Её исток – Вернаг – Ачибал Бдван – Живописный Исламабад – Медицинская миссия – Древний храм в Мартанде.

Вот край лесов пурпурных и снеговых ручьёв,

Лугов пышно-зелёных и сказочных цветов!

Там гордый клён раскидистый у каменных руин

Заброшенного храма печалится один.

В низине плодородной среди террас полей

Синеют вереницы красавцев тополей.

Там при усадьбах трудится бесхитростный народ,

И лотосы колышутся на глади светлых вод.5

Кашмир знаменит многообразием и красотою своих природных ландшафтов, непрерывно меняющихся от сезона к сезону, но неизменно очаровательных в любое время года. Его бесчисленные долины и ущелья рек, горные склоны и луга расположились на разных высотах над уровнем моря и ориентированы на разные стороны света, поэтому смена времён года здесь повсюду имеет свои нюансы. Так, в самую жаркую летнюю пору, когда в долине температура превышает 30°С в тени, а воздух наполнен влагою и комарами, поездка верхом или на машине на расстояние 30 миль и подъём на высоту 3000 футов6 приводит туда, где атмосфера свежа и прохладна. Ещё две или три тысячи футов подъема – и вот уже близки снега, а на полянах только-только появляются ранние цветы, примулы и анемоны. Стоит лишь кинуть взор с высоты на равнину с её пышной зеленью листвы, смутно различимой в дымке зноя, сразу можно видеть, как высота самым решительным образом влияет на климат.

В долине ранней весной пейзаж полон красок. Белый и бледно розовый миндаль цветет на склонах холмов, его заросли опускаются к широким полосам ярко жёлтой горчицы. Нежная зелень молодой пшеницы контрастирует с насыщенным красно-коричневым цветом свежевспаханных полей. Бесчисленные ивы с ветвями оранжевого цвета и жёлто-зелёною листвой теснятся в ложбинах или простираются рядами по долинам рек. Вдали – глубокая синева подножия холмов, а над ними – белизна и зубчатые гребни высоких гор, всё ещё покрытых зимним снегом, где идет непрерывная игра солнечного света и теней.

Цветки миндаля, едва достигнув апогея своей красоты, осыпаются, прежде чем в садах становится заметной снежная белизна цветущих абрикосовых деревьев. Затем персиковые деревья распускают изысканный наряд своих розовых соцветий, которые при свете солнца ярко выделяются на фоне лазурного неба. Стаи птиц, на зиму откочевавших в более тёплые края, теперь возвращаются в Кашмир. Другие, которые молча сносили зимние снега и морозы, обретают голос, и вот на рассвете пение дроздов смешиваются с насыщенными тонами золотой иволги, так что воздух дрожит от мелодий бесчисленных пернатых обитателей каждого дерева.

Весенняя трава уже украсила крытые дёрном крыши домов. На некоторых ещё недавно виднелись оранжево-красные венчики императорских лилий, а теперь местами вспыхивают великолепным алым цветом гроздья больших могольских тюльпанов. На мягких бархатистых лужайках произрастают белые и фиолетовые ирисы, их аромат смешивается с благоуханием зацветающих майских кустов. Красота весенней поры здесь поразительна!

Долину Кашмира можно примерно описать как овальный бассейн 80 миль в длину и 20 миль в ширину, простирающийся с юго-востока на северо-запад. Её опоясывают могучие горные цепи, многие из вершин которых выше Монблана. Хотя опоясывающая долину горная система представляется непрерывной, контур овала неровен из-за выступающих хребтов и врезанных долин. Наиболее важные из них суть притоки Джелума: правые – реки Лидар, Синд и Похру, левые или юго-западные – Вешау и Дудхганга. В местах их впадения в Джелум образовались обширные веерообразные пространства протяжённостью несколько миль в поперечнике, покрытые террасами рисовых полей.

Джелум течет извилистым руслом не по центру долины, а ближе к северо-восточной её стороне. Правый берег, благодаря своей южной экспозиции, более сухой и тёплый, и урожай там созревает раньше, чем на берегу левом. Одним из поразительных физических особенностей Кашмира является то, что южные склоны хребтов, где снег быстро тает, безлесные и голые. Они обычно покрываются высокой травой, которая, однако, с наступлением лета высыхает. Случайные пожары иногда вызывают большие опустошения этих территорий, что ещё больше усиливает их бесплодность. Склоны северной экспозиции, где снег лежит дольше, напротив, зелены и покрыты лесом, а лесонасаждения, естественно, способствуют ещё большему сохранению и выпадению влаги. То же самое наблюдается и в тех окраинных долинах, которые простираются с востока на запад.

По обе стороны от русла Джелума на всем его протяжении простирается плоская аллювиальная равнина шириной до пяти миль. От основания великих пограничных хребтов, склоны ущелий, постепенно снижаясь, сливаются с равниной. Берега реки и равнина находятся на высоте около 5000 футов над уровнем моря, средняя же высота долины Кашмира составляет более 6000 футов.

Хребет Пир Панджал представляет собой пространный зубчатый гребень скалистых, тесно сплоченных пиков и покрытых вечными снегами склонов, он образует самый высокий барьер, отделяющий Кашмир от равнин Северной Индии7. Если приближаться к нему из долины Кашмира, что на востоке, то постепенно будем подниматься на неровные плато, изрезанные горными потоками. Пройдя по ним, достигнем пустынных долин, где на высоте около 6000 футов можно встретить лишь редкие сосны. Постепенный подъём ещё на несколько сотен футов приведет к нижней границе пихтового леса, который покрывает подножие Пир Панджала полосой длиною около 80 миль и шириною в среднем около 6 миль. Здесь живет множество пастухов, но, несмотря на это, лес всё ещё остается местом обитания чёрного медведя. Многочисленные водные потоки стекают по распадкам со склонов Пир Панджала, и самые удобные пути подъёма к его снежникам, как правило, пролегают вдоль их бортов.

Фото 2. Конса Наг (ледниковое озеро у подножья пиков Брахма).

Некоторые из вершин очень красивы, например, три пика Брахмы в юго-восточной части хребта, их изящные конические вершины покрыты вечными снегами и достигают высоты 15500 футов. Четырьмя тысячами футов ниже, приютившись у их основания, лежит бирюзовое озеро Конса Наг, питаемое ледником длиною 3 мили. Это исток реки Вешау. Подъём на Конса Наг начинается из окрестностей Шупейона по протяженной долине мимо прекрасного водопада Харибал. Последний взлёт составляет 300 футов по травянистой морене. Затем открывается вид на озеро, лежащее в ложбине к югу от пиков.

Вдоль склонов большого горного хребта, ограничивающего Кашмир с юга, тянется непрерывный ряд т.н. маргов, расположенных на высоте от семи до девяти тысяч футов над уровнем моря. Таковые суть участки цветущих лугов, занимающих впадины среди поросших пихтами склонов и подножий холмов вдоль гребня главного хребта. Происхождение этих самых маргов не совсем понятно, однако несомненно, что впадины, ими занимаемые, первоначально были заполнены ледниками, и даже сейчас в них задерживается зимний снег. Почва в маргах очень тучная, и непонятно, почему они не поросли лесом, который граничит с ними в виде групп и полос елей и сосен, резко выделяющихся среди окрестных пастбищ. Надо попутно сказать, что в настоящее время обширный выпас скота, особенно коз, весьма губителен для роста молодых деревьев.

Гульмарг расположен на высоте 3000 футов над уровнем моря в зелёной долине с мягкими волнистыми склонами. Это излюбленный летний курорт европейцев, где есть церковь, гостиница и базар, клуб, площадки для игры в гольф и многочисленные деревянные хижины на невысоком длинном хребте, поросшем пихтовым лесом. Климат здесь чудесный. И не удивительно, что курорт так популярен, ведь он находится всего в 30 милях по дороге от Сринагара. Из Гульмарга открывается великолепный вид на долину Кашмира и горы на севере, Махадео, Котвал, Харамук, вдали сверкает вечными снегами выдающийся горный хребет, увенчанный прекрасной вершиной Нанга Парбат, восьмой по высоте горы в мире.

По вечерам все эти горы и ближе расположенные вершины в долине Ферозепор купаются в восхитительных красках заката.

Вдоль всего хребта Пир Панджал тянется череда сочно-зелёных мшистых маргов. И, наверное, самыми красивыми экскурсиями в Кашмире являются походы вдоль их ярусов, где день за днем разбивка лагеря приходится на самые изысканно красивые места: вокруг простираются травянистые луга, усыпанные цветами, среди которых выделяются водосбор, бальзамины, анемоны, жѝвокость и карликовые подсолнухи.

Выше и ниже яруса маргов простираются леса, над ними сверкает белая линия снегов, а внизу синеет дымка тёплой долины.

В мае и начале июня Сринагар наполняется европейскими туристами, которые стекаются в Кашмир, дабы спастись от несносной жары равнинной части Индии. Наибольший наплыв туристов в Гульмарг приходится на сезон с середины июня до середины сентября, и на три месяца тихое местечко превращается в своего рода перенаселенную англо-индийскую «горную деревню». А после второй недели сентября, с возвращением британского резидента из Гульмарга, центром европейского интереса вновь становится Сринагар. В ясную осеннюю пору приезжий люд совершает горные походы или плавает на домиках-лодках (англ. house-boats).