Полная версия

Советский граф Алексей Толстой

Другим важным для А. Н. Толстого знакомством, произошедшим в Париже, стала встреча с направлявшимся в Испанию В. Я. Брюсовым. Вскоре после нее, 26 февраля 1908 года, Алексей Николаевич написал литературному мэтру, руководителю московского журнала «Весы»:

«Валерий Яковлевич!

Был бы Вам очень обязан, получив ответ – могут ли пойти в “Весах” стихи мои, которые я прилагаю к письму.

Мой адрес: Paris, Rue St. Jacques, 225.

Известный Вам

Ал. Н. Толстой».

К письму были приложены два стихотворения – «В изумрудные, вечерние поля…» и «В маскараде». В «Весах» они не появились. В журнале, в январском номере за 1909 год, были напечатаны другие стихотворения А. Н. Толстого – «Самакак», «Семик» и «Косари».

В. Я. Брюсов очень высоко оценил второй стихотворный сборник А. Н. Толстого «За синими реками». Мэтр особо выделил его в своем обзоре «Новые сборники стихов» (среди рассмотренных были «Песни» С. А. Клычкова и «Вечерний альбом» М. И. Цветаевой), напечатанном во второй книге «Русской мысли» за 1911 год: «Мне осталось сказать лишь об одном поэте, тоже почти дебютанте (если не считать его ранних, чисто ученических попыток, прошедших совершенно незамеченными), но в то же время являющимся почти сложившимся мастером: говорю о гр. А. Н. Толстом. Не столько знание народного быта, всего того, что мы называем безобразным словом “фольклор”, но скорее какое-то бессознательное проникновение в стихию русского духа составляет своеобразие и очарование поэзии гр. Толстого. Умело пользуясь выражениями и оборотами народного языка, присказками и прибаутками, гр. Толстой выработал склад речи и стиха совершенно свой, удачно разрешающий задачу – дать не подделку народной песни, но ее пересоздание в условиях нашей “искусственной” поэзии. Все предыдущие попытки в этом роде, – Вяч. Иванова, К. Бальмонта, С. Городецкого, – совершенно побледнели после стихов гр. Толстого… Хотелось бы в сборнике “За синими реками” видеть не только удачный опыт, но и залог будущих достижений».

11 мая 1908 года в Самаре умер сын писателя Юрий. Алексей Николаевич узнал об этом трагическом событии с большим опозданием. Написал отчиму в июне:

«Милый папочка!

Сначала о делах, в предыдущем письме я очень просил выслать мне 200 рублей (Rue St. Jacques, 225, Paris), потому что сижу совсем без денег.

А потом объясню, почему я не обмолвился о смерти сына. Я был уверен, что они, т. е. Рожанские, известили тебя, и ты был на похоронах, иначе мне казалось невероятным; будучи уверен, что ты знаешь, я не писал – было еще очень тяжело, так внезапно и глупо, как и всякая смерть. Правда, мне живо вспомнилась другая смерть… Я не хотел расстраивать тебя, и потом, ты знаешь, что я скрытный в болезненных чувствах.

Так что ты прости, если я обидел тебя, не написав. Известие же я получил недели через 2 после похорон…

Твой Леля».

Денег не хватало, но литературная репутация А. Н. Толстого в парижском обществе становилась всё прочней. Он сообщил отчиму в августе – сентябре 1908 года:

«Милый папочка! Попал я в очень критическое положение. Тетя ответила мне, что у нее так сложились денежные дела, что в настоящее время самой не хватает на жизнь… Положение серьезное, но временное, а у меня еще серьезнее… Дело в том, что я после долгого раздумья, почти год, решил во что бы то ни стало кончить институт, все советуют, все говорят, что если не иметь побочного заработка, можно исписаться. И я решил кончить, но чтобы выполнить это до весны, нужно на что-нибудь жить и чем-нибудь заплатить товарищам, которые помогут сделать проекты (экзамены все сданы). Вот поэтому я и решаюсь просить тебя устроить мне этот год в денежном смысле…

Ближайший план таков: как можно скорее выехать из Парижа в Москву, там пробыть, пока ты не обеспечишь существование в Питере, и потом ехать в Питер.

Чтобы не терять время и деньги, вышли мне в Париж по телеграфу 200 рублей, по телеграфу потому, что у меня нет ни сантима…

За последние 2 недели устраивается ряд триумфов. Волошин, Бальмонт, Вал. Брюсов, Минский, Вилькина, Венгерова, Ольштейн сказали, что я оригинальный и крупный талант, я не хвалюсь тебе, потому что талант есть что-то вне нас, о чем можно говорить объективно. Мои вещи они устраивают в разные журналы.

И всё это натолкнуло меня на решение кончить Институт, чтобы сохранить, не загадить газетной работой такой тонкий инструмент, как поэтичность…

Если бы ты слышал мои вещи, ты мог бы гордиться, что вместе с мамой охранил от злых влияний и сохранил и вырастил цветок, которым я обладаю… Это чудесный дар, папочка, это нельзя объяснить, ибо стоит вне нас и нашего понимания. Только не думай, что я хвастаюсь. Это столь же принадлежит мне, как и другому, всё равно как драгоценное ожерелье…

Крепко целую тебя.

Твой сын».

Отъезд из Парижа

Быстро из Парижа уехать не удалось по объективной причине. В сентябре 1908 года А. Н. Толстой сообщил отчиму:

«Мы должны были давно быть в Петербурге, но пережидаем холеру и едем через 3 недели, к тому времени она уменьшится из-за холодов. Здесь пока случаев не было, карантин очень сильный, каждого приезжего осматривают в полицейском госпитале, и вообще очень боятся, а в Берлине уже были случаи; говорят, что карантин не помогает, т. к. бацилла держится 6 месяцев.

Осень стоит хрустальная и теплая, над городом по праздникам плавают воздушные шары, Париж живой, полный съехавшимся к сезону народом, яркий и развратный.

Здесь всё живет женщиной, говорят и кричат о красоте, о перьях, о разврате, о любви извращенной и мимолетной. Люди как цветы зацветают, чтобы любить, и хрупки и воздушны и ярки их сношения, грешные изысканные орхидеи французы и теплица, полная греховного их аромата, – Париж. Скоро покидаю его, и грустно, наверное, потянет еще пожить его жизнью».

Вскоре, получив деньги, Алексей Николаевич написал в Самару:

«Милый папочка! Деньги я получил, но я не ожидал, что ты пришлешь 100, потом 200, мне всего нужно было 200, но это к лучшему – останется в Питере, теперь я, наконец, научился жить скромно и, представь, почувствовал себя очень свободным и крезом, когда присылают такую кучу, как 500 фр., неприятно только, что тебе пришлось, наверно, много хлопотать. Через 5–6 дней мы уезжаем из Парижа, как-то не верится, точно давно, давно жил я здесь, так вся жизнь сродни и к ней приспособился, трудно будет переходить на российский режим с бессонными ночами, бессмысленными кутежами, от которых теперь по возможности думаю уклониться, но это страшно трудно в литературном мире, т. к. все там пьяницы.

Также думаю, как бы нам свидеться, от Москвы до Самары недалеко, а мне очень хотелось поговорить с тобой, теперь у нас диаметрально противоположные исходные точки зрения. Ты натуралист, я – всё сильнее укореняюсь в мистике, в тайне слова, как создателя не только символа, но истинного бытия предметов видимых и простым и астральным зрением, много хотелось рассказать тебе о современной литературе, главное, русской, об искусстве живописи французской, о скульптуре; всё это время мы жили в среде художников и поэтов, в той среде, которая в Петербурге только в зачатке в избранных кружках.

Много пришлось пережить и веселого, и грустного, и серьезного, перевидать всякие и фокусы жизни, и извращения, и красоты; теперь всё улеглось в памяти, встало каждое на соответственное место.<…>

И познал я философию, мудрое слово “желать”, всегда желать, когда достигаешь – желать большего, и другое слово – любить. И так ясно представились слова Христа в этом синтезе двух слов, не о будущем человечестве говорил он, не указал ли исход из небытия, хаоса рабства духовного двумя словами этими, не вооружил ли человечество мечом и солнцем, желанием и любовью…

Крепко целую тебя,

твой Леля».

Из Парижа А. Н. Толстой и С. И. Дымшиц уехали в самом начале ноября. Около 3 ноября 1908 года М. А. Волошин написал матери из Парижа:

«Вчера я проводил в Россию моих друзей Алекс<ея> Ник<олаевича> Толстого (поэта) и его жену. Я, кажется, писал тебе о них. Я с ними очень сошелся и подружился за это лето. Они уехали в Петербург. Мне бы очень хотелось поселиться где-нибудь с ними или недалеко от них…. Он очень в твоем вкусе: преисполнен молодости, всем увлекается, широкая русская натура, очень прост и талантлив».

Хлопоты о переиздании книг матери

В ноябре 1908 года вернувшись в Россию, А. Н. Толстой сообщил отчиму:

«Здесь, в Москве, думаю остаться несколько времени, чтобы работать в роскошном Румянцевском музее.

В понедельник пойду непременно к Сытину, думаю, что никаких задержек не будет, но все-таки ты возьми отречение (от прав на произведения матери. – Е. Н.) у братьев моих, чтобы мог я опираться на это в разговоре с Сытиным.

Мы с Соней в восторге от московских музеев, взгляд на вещи как будто претворился, увидели то, чего не замечали раньше. Видели знаменитую “Синюю птицу” Метерлинка14, но постановка не удовлетворила – мало сказочности и отсюда наивной философии, насыщена которой пьеса в чтении, слишком феерично, утомляет. Прочти, если не читал, в 6-м альманахе “Шиповника”…

Твой Леля».

Еще при жизни матери А. Н. Толстому приходилось выполнять роль посредника в ее переговорах с «Товариществом печатания, издательства и книжной торговли И. Д. Сытина и Ко». Сотрудник товарищества Н. В. Тулупов 5 декабря 1903 года извещал его:

«Милостивый государь Алексей Николаевич,

Будьте добры уведомить г-жу Бостром, что фирма Сытина с готовностью принимает к изданию рукопись ее “Два мирка” и просит сообщить условия автора.

Что касается сборника рассказов для взрослых, то он принят быть не может и одновременно с этим письмом высылается обратно на Ваше имя.

Т-во Сытина желало бы еще взять к изданию сборник “Подружка”. Очень прошу по этому вопросу также уведомить т-во».

В ноябре 1908 года А. Н. Толстой вновь вступил в переговоры с сытинским товариществом – сначала о переиздании произведений матери, а потом и об издании своей прозы. Сообщил М. А. Волошину:

«Нахожусь я в такой атмосфере, где не только сосредоточиться, одному остаться почти невозможно. А свободные минуты мои для сказок. Дело в том, что Сытин заказал мне, правда выговорил право отказаться, если не понравится, книгу детских сказок. И вышло как-то, что сказки назрели в голове и сердце моем и выливаются легко и свободно. И если бы знал ты, как весело придумывать всякие истории, как всё, что читал и чувствовал, принимает теперь форму, образ и цвет».

Переговоры о переиздании произведений Александры Леонтьевны закончились успешно. «Товарищество И. Д. Сытина» в 1910–1918 годах несколько раз перепечатывало ее книги «Два мира», «Подружка» и «Как Юра знакомится с жизнью животных». Но сказки А. Н. Толстого И. Д. Сытин выпускать отказался, видимо, из-за отрицательного отношения к ним редактора отдела детской литературы Н. В. Тулупова. Он был педагогом. А педагоги в это время считали, что сказки детям читать вредно.

Московские встречи

В самом конце ноября, перед отъездом в Петербург, А. Н. Толстой написал М. А. Волошину о своих московских впечатлениях:

«Милый Макс! Всё по порядку расскажу тебе. Первый визит мой был к Вульф. Очень любезно рассказали, что интересного в Москве, обещали ввести в Клуб свободной эстетики15. У m-me спокойные, большие глаза, и вся она немного усталая и интеллигентная.

А он (муж В. В. Вульф-Якунчиковой. – Е. Н.) любезный и погруженный. Потом был у Вернадских два раза. Там по-другому: m-me растрепанная, растерянная и до трогательности милая, а он настоящий передовой и не бородой седой внушающий уважение к науке профессор. В кабинете книги, персидские ковры и письменные столы, от которых не оторвешься, только сядь.

У Вернадских корь, больны дети.

Потом был я у Кругликовых. Об этом писал Елизавете Сергеевне…

Получил от Вульф письмо и в понедельник, захватив с собой тетрадь со стихами, пошел в “Эстетику”. Познакомился с Балтрушайтисом. У него подозрительно красный нос, мрачный облик и добрая улыбка.

После неудачного реферата попросил меня Брюсов читать.

При гробовом молчании, замирая от ужаса, освещенный двумя канделябрами, положив руки на красную с золотой бахромой скатерть, читал я “Чижика”, и “Козленка”, и “Гусляра”, и “Приворот”.

А против сидели каменные поэты и роскошные дамы (женщины). После чтения подходят ко мне Брюсов и Белый, взволнованные, и начинают жать руки.

В результате – приглашение в “Весы”.

Я, кажется, писал тебе, что работаю сейчас над сказками в прозе, работа успешно идет, написано 15 вещей, но условия невозможные – тетка больна, 1 000 человек ходят в 3 комнатах, курят, едят щи и разговаривают…

Пишу между двумя дверями и прихожей.

Сонечка в Питере, еду туда завтра, и с нетерпением будем ждать твоего приезда…

Алехан».

В. Э. Мейерхольд

Приехав в столицу, 7 декабря 1908 года Алексей Николаевич сообщил другу:

«Приняли меня очень хорошо, Алексей Михайлович (Ремизов. – Е. Н.) сразу взял меня в ученики и обругал и обхвалил, сказки приняты и будут печататься в “Тропинке”, в “Русской мысли” печатают что-то, но всё это какой-то – еще не знаю какой – разврат, одно чувствую, что есть во всем этом нехорошее, что не позволяет мне писать стихи.

Словно забылось светлое, словно солнце зашло, и зажглись фонари электрические, и заиграла музыка. В Петербурге хорошо поскандалить, но работать трудно.

Сейчас пишу сказки и пьесы. Вот ты приедешь, Макс, и снова будет тонкое и старое вокруг.

Мы устроились на квартире, ты увидишь, удобно ли будет тебе жить у нас.

Тебе предстоит много интересного: сейчас Петербург захотел искусства, пахнущего кабачком. Открываются кабаре. Одно из них, “Лукоморье”, где все декаденты устроили скандал, ушло из “Театрального” клуба и открывает свой театр, Мейерхольд зачинщик всего, конечно. Вот там-то и положится начало новой русской комедии, обновятся и распахнутся чахлые души. Я верю в это.

От теософских клубов до кабаре в десять лет – недурной путь русского искусства…

Твой Алехан.

Адрес мой: Глазовская улица 15, кв. 18».

Поставленное В. Э. Мейерхольдом представление группы «Лукоморье» состоялось 6 декабря 1908 года в помещении Театрального клуба. Спектакль включал в себя три одноактных пьесы: «Петрушка» П. П. Потёмкина (музыка В. Ф. Нувеля, оформление М. В. Добужинского), «Последний из Уэшеров» В. О. Трахтенберга (по Э. По, музыка В. Г. Каратыгина, декорации М. В. Добужинского, костюмы В. Я. Чемберса) и «Честь и месть» Ф. Л. Сологуба (оформление И. Я. Билибина). Через четыре дня, 10 декабря, писательница и критик Л. Я. Гуревич в столичной газете «Слово» напечатала статью «Петербургские Ьberbrettl16 и ночной кабаре», в которой назвала спектакль неудачным – за выбор пьес и стиль исполнения, но отметила прекрасные декорации И. Я. Билибина и М. В. Добужинского и интересное музыкальное оформление. 12 декабря В. Э. Мейерхольд написал автору статьи:

«Многоуважаемая Любовь Яковлевна,

сегодня вечером (поздним) группа, прежде именовавшаяся “Лукоморье”, пришлет в “Слово” письмо в редакцию о том, что долее продолжать свою деятельность в стенах Театрального клуба она не считает возможным.

Группа будет, однако, продолжать свои спектакли в своем собственном помещении, каковое уже найдено. Найдены и средства для поддержания этого дела.

Своевременно буду сообщать Вам всякие подробности о дальнейших шагах группы.

Группа образует “Общество интимного театра”. Ближайшая задача: создание художественного балагана.

Освобожденный от чада Игорного Дома, каким является Театральный клуб, Балаган наш может процветать только в атмосфере, не зараженной отрыжками (простите столь вульгарное выражение!) клубменов.

Вот увидите – группа создаст такой уголок, где найдет себе отдых петербургский культурный зритель. Жму руку.

Уважающий Вас Вс. Мейерхольд».

В. Э. Мейерхольд

Дружба А. Н. Толстого и В. Э. Мейерхольда основывалась на общем стремлении создать новый театр. В расчете на постановку режиссером-новатором писателем было создано несколько пьес. Напечатать автору удалось только одну пьесу – «Дочь колдуна и заколдованный королевич». При ее публикации (в № 6 за 1909 год «Журнала театра литературно-художественного общества») было дано примечание: «Одна из пьес театрального кабаре “Лукоморье”, приготовленная к постановке В. Э. Мейерхольдом». Ее представление, к сожалению, не состоялось. О сложившихся между писателем и режиссером отношениях красноречиво говорит следующий факт. После того как 9 декабря 1909 года в Московском художественном театре состоялась премьера спектакля по комедии И. С. Тургенева «Месяц в деревне» в оформлении М. В. Добужинского, В. Э. Мейерхольд и А. Н. Толстой, а также еще несколько единомышленников направили оформителю телеграмму: «Приветствуем первую в театре Станиславского постановку подлинного художника. Товарищи петербуржцы Головин, Мейерхольд, Лукомский, Шервашидзе, Толстой».

«Академия поэтов»

Алексей Николаевич решил – буду писателем, а не инженером. Пробует себя в различных областях литературного творчества: пишет стихи, пьесы, сказки. Так увлечен работой, что порой забывает об общении с близкими. Получив обиженное письмо от А. А. Бострома, ответил (в конце 1908 года):

«Милый папочка.

Я очень огорчился, получив твое письмо. Я не хочу подыскивать себе оправданий: после твоего письма я понял, что ты должен был на меня обидеться, но твое заключение, что ты для меня ничто – неправда.

Работа отнимает у меня столько сил и так заставляет сосредоточиваться в себе, что я часто делаю вещи обидные, не желая обидеть…

Ужасно трудно соединить и жизнь и работу (литературную), одно из другой всё время вышибает, и ходишь иногда как слепой…

А. Толстой».

А через четыре месяца, в апреле 1909 года, сообщил отчиму:

«Мои дела идут так блестяще, честное слово, что даже удивлен немножко. Принят я в “Весы”!??! Это очень и кое-что, вернее, диплом на поэта, потом в “Русской мысли” и сотрудничаю в “Журнале для всех” и новой газете “Луч света”. Сказки же – нарасхват; уж и зазнался же я, Боже мой, подступиться нельзя, когда совершаю утреннюю прогулку, даже извозчики не смеют ко мне приступиться.

В литературных и художественных кружках носятся со мной. Вообще ты можешь, будучи в обществе и глаз прищурив, сказать: а читали вы Толстого? Конечно, засмеются и ответят: кто же не читал “Войны и мира”? Тогда ты, возмущенный, скажешь: да нет, Алексея! – Ах, извините, ответят тебе, вы говорите о “Князе Серебряном”? Тогда, выведенный из себя, ты воскликнешь: ах вы, неучи! моего сына, Толстого, совсем младшего? И все будут посрамлены, ибо никто меня не читал.

О слава, слава, сколько трений на пути к тебе?..

Твой А. Т.».

Весной 1909 года по инициативе А. Н. Толстого, Н. С. Гумилёва и П. П. Потёмкина была организована «Академия поэтов». Ее члены собирались два раза в месяц на квартире Вячеслава Иванова, в знаменитой «башне». 27 апреля 1909 года поэт В. В. Гофман писал критику А. А. Шемшурину:

«Был однажды у Вяч. Иванова. Он, оказывается, читает здесь у себя на квартире молодым поэтам целый курс теории стихосложения, всё по формулам и исключительно с технической, с ремесленной стороны. Формулы свои пишет мелом на доске, и все за ним списывают в тетрадки. А какие-то дамы так же каждое слово его записывают в тетрадки, точно в институте. Среди слушателей были поэты с некоторым именем (Гумилёв, Потёмкин, гр. Толстой). Остальные какие-то неведомые юнцы. Держится Вяч. Иванов – куда более властно и надменно, чем Брюсов. Всё же учреждение именуется Академией поэтов».

Один из слушателей «Академии поэтов», В. А. Пяст, вспоминал:

«Незадолго до этого времени приехал из-за границы выпустивший там несколько сборников своих стихов, царскосел по рождению и первоначальному образованию, поэт Н. С. Гумилёв. Приехав, он сделал визиты тем из петербургских поэтов, которых считал более близкими себе по творческим устремлениям. В числе их был и П. П. Потёмкин, тогда уже собиравшийся издать сборник своих стихов и дебютировавший в отдельном издании стихотворным переводом “Танца Мертвых” Франка Ведекинда… В это же время на литературном горизонте впервые появился и Алексей Н. Толстой, старательно скупавший первую свою книгу стихов в книжных магазинах, где она почему-то была выставлена на видном месте витрин, и предававший ее всесожжению. Вот эти три молодых поэта осознали себя недостаточно владеющими своим ремеслом – и решили обратиться за наукою к старшим. Похвальный пример, достойный всяческого подражания! Они посетили следующих трех “мэтров”: Вячеслава Иванова, Максимилиана Волошина (еще далеко не признанного в ту пору!) и пожилого, но стоявшего вдалеке от широких литературных путей – И. Ф. Анненского… Всех трех поэтов “молодые” попросили прочесть по циклу лекций на тему о поэзии; лекции последних двух почему-то не состоялись; зато Вяч. Иванов оказался, как говорят теперь, “выполнившим на 100 % свое задание”.

Доходный дом И. И. Дернова (Таврическая улица, 35). Знаменитая «башня» Вячеслава Иванова

В квартире на “башне” было по вечерам в ту весну тихо и печально, – но царствовала кипучая работа. Появилась большая аспидная доска; мел в руках лектора; заслышались звуки “божественной эллинской речи”; раскрылись тайны анапестов, пеонов и эпитритов, “пародов” и “экзодов”. Всё это ожило и в музыке русских, как классических, так и современных стихов…

Из уст Вячеслава Иванова извергались светящимися потоками самоцветные мысли по вопросам поэтического мастерства. Каким откровением звучала для нас раскрытая им анапестическая природа “Грядущих гуннов” Валерия Брюсова!..

И раскрывались чудеса русских “паузников” – приводимые к классическим метрам».

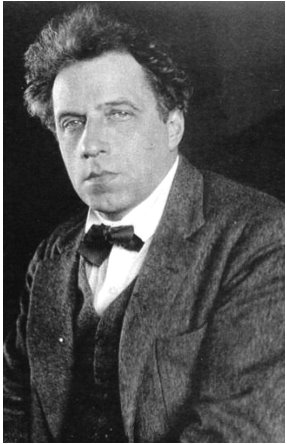

Необходимо сказать об отношениях А. Н. Толстого и замечательного русского поэта И. Ф. Анненского. Для Иннокентия Федоровича 1909 год оказался последним. 30 ноября поэта не стало. Он прожил всего лишь 54 года. Мэтр внимательно следил за творчеством молодых авторов. Перед самым уходом из жизни в статье «О современном лиризме», напечатанной во втором, ноябрьском, номере «Аполлона» за 1909 год, И. Ф. Анненский написал:

«Граф Алексей Н. Толстой – молодой сказочник, стилизован до скобки волос и говорка. Сборника стихов еще нет. Но многие слышали его прелестную Хлою-хвою. Ищет, думает; искусство слова любит своей широкой душой. Но лирик он стыдливый и скупо выдает пьесы с византийской позолотой заставок».

И. Ф. Анненский

Упомянутое автором статьи стихотворение А. Н. Толстого «Хлоя» было напечатано в этом же номере «Аполлона». Приведем его.

Зеленые крылья весныПахнули травой и смолою…Я вижу далекие сны —Летящую в зелени Хлою,Колдунью, как ивовый прут,Цветущую сильно и тонко.«Эй, Дафнис!» И в дремлющий пруд,Купая, бросает козленка.Спешу к ней, и плещет трава;Но скрылась куда же ты, Хлоя?Священных деревьев листваТемнеет к полудню от зноя.«Эй, Дафнис!» И смех издали…Несутся деревья навстречу;Туман от несохлой землиОтвел мимолетную встречу.«Эй, Дафнис!» Но дальний прибойШумит прибережной волною…Где встречусь, о Хлоя, с тобойКрылатой, зеленой весною?Поразительно. С момента выхода «Лирики» прошло всего лишь 2 года, и А. Н. Толстой из стихоплета-неумехи превратился в настоящего поэта.

Толстой в Коктебеле

Весной 1909 года вышла «Вторая книга отражений» И. Ф. Анненского, содержащая размышления поэта об искусстве. Автор подарил ее А. Н. Толстому. Алексей Николаевич, спешивший на отдых – в Коктебель к М. А. Волошину, вовремя не поблагодарил за подарок. Только летом нашел время написать:

«Глубокоуважаемый Иннокентий Федорович,

испытываю чувство стыда, отвечая так поздно на Вашу книгу. Но постараюсь оправдаться.

Перед отъездом, не успев до половины разрезать, упаковал полученную от Вас книгу в чемодан и докончил ее в вагоне. На следующий день проснулся в страшном выжженном Крыму, где солнце, словно тарантул, полно яду и земля голая и морщинистая. Первый раз и Крым не сразу принял, да и теперь иногда всё протестует – вот тумана бы северного да леску…

И только недавно перечел второй раз, после “Преступления и наказания”, “Карамазовых” и “Идиота”, “Вторую книгу отражений” и увидел ясно и складки голой земли, и вот эти выжженные пропасти, и то, что, может быть, не хотел бы видеть.

Читая, я облекаю мечтой недосказанное, скользну по иному, то пойму так, как мне хочется, и вот я у себя дома в читаемом романе…