Полная версия

Советский граф Алексей Толстой

В Вашей второй редакции остались прекрасными все те сцены, какие и были прекрасными. Всё новое бледно, и выдумано, и как-то подслащено».

Критика так сильно подействовала на А. Н. Толстого, что он уничтожил рукопись «Дуэли».

Премьера «Насильников» в Малом театре состоялась 30 сентября 1913 года (спектакль выдержал 15 представлений; роль Квашневой исполнила О. О. Садовская. В. О. Массалитинова сыграла Катерину).

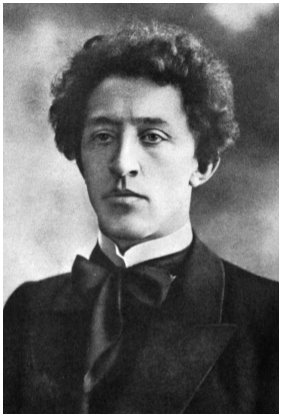

А. А. Блок

«Насильники» – комедия, осмеивающая ту среду, из которой вышел А. Н. Толстой, которая взрастила его. Главный герой произведения – 30-летний помещик Клавдий Петрович Коровин. Он предпочитает ничего не делать, лежит на диване. И вдруг к нему является его троюродная сестра Марья Ивановна Квашнева с 19-летней дочерью Сонечкой, которую она намерена во что бы то ни стало выдать замуж за Коровина. Одновременно с Квашневой приезжает 27-летняя Нина Александровна Степанова, в прошлом учительница, а теперь страховой агент. Коровин в нее влюбляется, но Нина не отвечает ему взаимностью. Для усиления давления на Коровина Квашнева вызывает его дядю Вадима Вадимыча Тараканова. Но его, как и хозяина имения, не оставляет равнодушным красота Степановой. Тараканов запирает Коровина, а сам с помощью подручников насильно увозит Нину в свою деревушку Колывань. Однако Коровину удается выбраться на свободу. Он догоняет Тараканова и освобождает Нину. Благодарная женщина влюбляется в Коровина. Искусственная, выдуманная история.

Прежде чем попасть на сцену, «Насильники» были опубликованы – в январе 1913 года, в № 1 журнала «Заветы».

В это время А. А. Блок, размышляя о роли художника, о предназначении искусства, записал в дневник 11 февраля 1913 года:

«День значительный. – Чем дальше, тем тверже я “утверждаюсь”, “как художник”. <…>

Почему так ненавидишь всё яростнее литературное большинство? Потому что званых много, избранных мало. Старое сравнение: царь – средостенная бюрократия – народ; взыскательный художник – критика, литературная среда, всякая “популяризация” и проч. – люди. В ЛИТЕРАТУРЕ это заметнее, чем где-либо, потому что литература не так свободна, как остальные искусства, она не чистое искусство, в ней больше “питательного” для челядиных брюх. Давятся, но жрут, питаются, тем живут. <…>

Всякий Арабажин22 (я не знаю этого господина, он – “только символ”) есть консисторский чиновник, которому нужно дать взятку, чтобы он не спрятал прошения под сукно.

Сиплое хихиканье Арабажиных. От него можно иногда сойти с ума. Правильнее – забить эту глотку бутербродом: когда это брюхо очнется от чавканья и смакованья, будет уже поздно: люди увидят ценность.

Миланская конюшня. “Тайная вечеря” Леонардо. Ее заслоняют всегда задницы английских туристок. Критика есть такая задница. <…>

Чтобы изобразить человека, надо полюбить его = узнать. Грибоедов любил Фамусова, уверен, что временами – больше, чем Чацкого. Гоголь любил Хлестакова и Чичикова, Чичикова – особенно. Пришли Белинские и сказали, что Грибоедов и Гоголь “осмеяли”… Отсюда – начало порчи русского сознания – языка, подлинной морали, религиозного сознания, понятия об искусстве, вплоть до мелочи – полного убийства вкуса.

Они нас похваливают и поругивают, но тем пьют нашу художественную кровь. Они жиреют, мы спиваемся».

Вскоре поэт в «Заветах» познакомился с пьесой А. Н. Толстого «Насильники» и 17 февраля записал в дневник:

«На этих днях мы с мамой (отдельно) прочли новую комедию Ал. Толстого – “Насильники”. Хороший замысел, хороший язык, традиции – всё испорчено хулиганством, незрелым отношением к жизни, отсутствием художественной меры. По-видимому, теперь его отравляет Чулков: надсмешка над своим, что могло бы быть серьезно, и невероятные положения: много в Толстом и крови, и жиру, и похоти, и дворянства, и таланта. Но, пока он будет думать, что жизнь и искусство состоят из “трюков” (как нашептывает Чулков, – это, впрочем, мое предположение только), – будет он бесплодной смоковницей. Всё можно, кроме одного, для художника; к сожалению, часто бывает так, что нарушение всего, само по себе позволительное, влечет за собой и нарушение одного – той заповеди, без исполнения которой жизнь и творчество распыляются».

Внучка писателя, Елена Дмитриевна Толстая, в своей интересной книге «“Деготь или мед”: Алексей Н. Толстой как неизвестный писатель (1917–1923)» (М., 2006), приведя дневниковую запись А. А. Блока о пьесе «Насильники», сделала вывод: «Несомненно, и размышляя о молодом Толстом, Блок имел в виду нарушение заповеди любви».

Вывод, думается, не совсем точный.

Во-первых, А. А. Блок осудил то, что осуждал еще А. С. Пушкин, – кусание груди матери, тебя взрастившей («насмешка над своим»); во-вторых, отсутствие высокой идеи, ради которой и создается произведение искусства («нарушение… той заповеди, без исполнения которой жизнь и творчество распыляются»).

Для А. А. Блока было неприемлемо безответственное отношение к написанному (и тем более к напечатанному) слову. Поэт понимал: безыдейность ведет к беспринципности. Важность наличия идеи в произведении искусства понимала и З. Н. Гиппиус. Пытаясь из террориста Б. В. Савинкова (руководителя Боевой организации эсеров) сделать хорошего беллетриста, поэтесса в начале 1912 года написала ему:

«А от Вас очень много требуется, и нами в особенности, ибо голый профессионализм, голая литература (Ал. Толстой молодой, например) – в конце концов тоже не настоящая литература».

По всей видимости, А. А. Блок не скрывал высказанного в дневнике мнения о творчестве А. Н. Толстого. Обидевшийся писатель в отместку в трилогии «Хождение по мукам» изобразил поэта в образе литератора Бессонова, фигуры весьма непривлекательной.

Разрыв с С. И. Дымшиц

После переезда в Москву начался разлад в отношениях А. Н. Толстого и С. И. Дымшиц. Софья Исааковна вспоминала:

«Несмотря на то что в нашем московском доме в семейных делах всё казалось совершенно идилличным, в начале 1914 года в наших отношениях с Алексеем Николаевичем начала образовываться трещина. Мои профессиональные интересы всё больше уводили меня в среду художников».

И отдаляли от А. Н. Толстого. Для Софьи Исааковны закончился период ученичества. Она начала выставлять свои работы. Ее друзьями и единомышленниками в искусстве были участники объединения «Голубая роза» Павел Кузнецов и Мартирос Сарьян, основатель «Бубнового валета» Аристарх Лентулов.

А. Н. Толстой и С. И. Дымшиц расстались. В августе 1914 года Алексей Николаевич написал отчиму:

«С Соней мы разошлись друзьями – ты знаешь, из нашей жизни не вышло ничего. Соня сейчас в Петербурге. Ей очень тяжело (хотя она была причиной разрыва), но так гораздо все-таки будет лучше и ей, и мне. Сейчас все интересы, вся жизнь замерла, томлюсь в Москве бесконечно, и очень страдаю, потому что ко всему я люблю очень странную и таинственную девушку, которая никогда не будет моей женой».

«Таинственная девушка» – балерина Большого театра Маргарита Павловна Кандаурова. Она была на 12 лет моложе нашего героя. 12 сентября 1914 года А. Н. Толстой написал из Киева дяде возлюбленной и своему другу К. В. Кандаурову:

«Милый Костя, у меня такое тяжелое настроение, что я прошу твоего совета. Мне кажется, что Маргарита совсем не любит меня, ей не нужна моя любовь. За всё время я не получил от нее ни строчки, не знаю, здорова ли она, почему она не может исполнить такой пустяшной просьбы, как прислать мне образок на шею Иверской Божьей Матери, я очень хотел бы его иметь. Мне было бы гораздо легче, если бы Маргарита написала мне, что не любит, попросила бы оставить ее. Не знаю, какой властью, но я прикован к ней, я связан, я не могу жить, весь мир кажется мне пустым, и самое тягостное – неизвестность, неопределенность. Пусть она напишет серьезно и просто, если не любит, скоро ли и как, я не знаю, но, быть может, смогу повернуть на иную колею жизни. Я же знаю – ничем на свете нельзя заставить себя полюбить, любовь покрывает нас как огонь небесный. К тому же мне кажется, что я стар и безобразен и слишком смутен для Маргариты. Но, Господи, как бы я мог ее любить; но вот это самое не нужно, обычно, никому, потому что любят не за что-нибудь, а так.

Узнай что-нибудь, милый Костя, и напиши мне или телеграфируй».

Алексей Николаевичу всё же вскоре удалось «повернуть на иную колею жизни». Помогла ему в этом Н. В. Крандиевская.

Н. В. Крандиевская

Наталия Васильевна Крандиевская родилась в Москве 21 января 1888 года. Отец ее, Василий Афанасьевич, был издателем-редактором журнала «Бюллетени литературы и жизни». Мать, Анастасия Романовна, – писательницей. Свои произведения, начиная с середины 1880-х годов, она печатала в журналах «Северный Кавказ», «Развлечение», «Русский курьер», «Русская мысль» и других; выпустила книги: «То было раннею весной» (М., 1900), «“Ничтожные” и другие рассказы» (М., 1905).

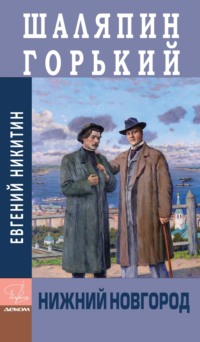

С начала 1890-х годов Крандиевские жили в доме их близкого друга, издателя С. А. Скирмунта (он вместе с В. А. Крандиевским в 1899 году основал издательство «Труд»). Здесь побывало множество писателей – Глеб Успенский, Всеволод Гаршин, Владимир Короленко, Константин Бальмонт, Фёдор Сологуб, Иван Бунин и другие. В этом доме, наезжая из Нижнего Новгорода в Москву, в начале девятисотых годов останавливался Максим Горький. В сентябре 1900 года он писал А. П. Чехову:

«Видел писательницу Крандиевскую – хороша. Скромная, о себе много не думает, видимо, хорошая мать, дети – славные, держится просто, Вас любит до безумия и хорошо понимает. Жаль ее – она глуховата немного, и, говоря с ней, приходится кричать. Должно быть, ей ужасно обидно быть глухой. Хорошая бабочка».

Редакторская врезка

Наталья Васильевна Крандиевская родилась в 1888 г. в Москве в литературной семье: отец – публицист, издатель и журналист, мать (Анастасия Романовна) – писательница.

В 1907–1914 гг. Наталья была замужем за преуспевающим адвокатом Федором Акимовичем Волькенштейном. В 1908 г. у супругов родился сын Федор (1908–1985), впоследствии учёный и доктор физико-математических наук.

1914 г. Наталья Крандиевская познакомилась с А. Н. Толстым, ушла с семилетним сыном от первого супруга и впоследствии вышла замуж за графа. В 1917 году у них родился сын Никита (1917–1994), стал физиком, профессором, общественным и политическим деятелем.

В 1918 году семья после решения об отъезде оказалась в Одессе. В 1919 году здесь же вышел сборник Натальи Крандиевской. Толстые покинули Одессу, вначале жили на о. Халки, потом перебрались в Париж и Берлин (1921 г.). По словам А. Н. Толстого, Наталья Васильевна послужила прообразом для главных героинь «Хождения по мукам»: Даши и Кати.

В 1922 г. в Берлине вышел сборник стихов Н. Крандиевской «От лукавого».

В 1923 г. в Берлине у Толстых родился второй сын Дмитрий (1923–2003), ставший впоследствии композитором.

В 1923 году Толстые вернулись в Россию.

В августе 1935 г. Наталья Васильевна ушла от А. Н. Толстого.

Скончалась Наталья Васильевна в 1963 г. в Ленинграде. Похоронена на Серафимовском кладбище.

Посмертно были изданы сборник стихов «Вечерний свет» (Л., 1972, предисловие В. Мануйлова), книга мемуарной прозы «Воспоминания» (Л., 1977), стихотворный томик «Дорога» (М, 1985, предисловие Валентина Катаева), «Лирика» («Библиотека “Огонек”», М, 1989, № 8), и первое бесцензурное избранное «Грозовый венок» (СПб, 1992), в котором опубликован и «роман в стихах» Крандиевской «Дорога в Моэлан» (с. 57–69), небольшая поэма, над которой она работала с 1921 по 1956 год.

В 7 лет Наталия Крандиевская начала писать стихи. В 13 лет ее стихотворения были опубликованы в журнале «Муравей». Через два года девушка решилась показать тетрадку со своими стихами И. А. Бунину. Он вспоминал позднее:

«Наташу Толстую я узнал еще в декабре 1903 года в Москве. Она пришла ко мне однажды в морозные сумерки, вся в инее, – иней опушил всю ее беличью шапочку, беличий воротник шубки, ресницы, уголки губ, – и я просто поражен был ее юной прелестью, ее девичьей красотой и восхищен талантливостью ее стихов, которые она принесла мне на просмотр».

В 1913 году в Москве, в издательстве К. Ф. Некрасова, вышла первая книга Наталии Крандиевской – «Стихотворения». Лучшее, на наш взгляд, стихотворение в сборнике – посвященное внучке известного идеолога народничества, философа и публициста П. Л. Лаврова писательнице, выступавшей в печати под псевдонимом О. Миртов23:

Полынь, трава степной дороги,Твой горький стебель горче слез.Церковный запах нежно-строгийТак далеко меня унес.Дышу тобой, и вот пьяна я.Стою у пыльного куста…О, горечь русская степная,И тишина, и широта!..Знакомство

В том же, 1913-м, году произошло ее знакомство с А. Н. Толстым. Точнее, Алексей Николаевич познакомился с Наталией Васильевной. Она же узнала и полюбила его гораздо раньше.

В 19 лет Н. В. Крандиевская вышла замуж за присяжного поверенного Ф. А. Волькенштейна. В 1908 году у них родился сын, которого в честь отца назвали Фёдором.

Первая встреча с А. Н. Толстым произошла еще до замужества – в 1906 году. Наталия Васильевна вспоминала:

«…За ужином в ресторане “Вена” мне указали на очень полного студента, затянутого в щегольской мундир, – смотрите вот Алексей Толстой!

Студент шел под руку с дамой. На голове у дамы был золотой обруч. Они сели за соседний столик, были поглощены друг другом и никого не замечали. Да и я избегала смотреть в их сторону. Первое впечатление разочаровало меня. Студент показался типичным ”белоподкладочником“, молодое лицо его с бородкой – неинтересным».

Вторая встреча произошла в 1907 году, уже после замужества, когда Наталия Васильевна поступила в студию Е. Н. Званцевой. Здесь ей живопись преподавал Л. С. Бакст, а рисунок – М. В. Добужинский. В это время у Е. Н. Званцевой не только учились, но и снимали комнату С. И. Дымшиц и А. Н. Толстой. Н. В. Крандиевская вспоминала:

«Толстой снимал комнату у Званцевой и жил с Софьей Исааковной тут же при студии. По утрам он часто заходил в мастерскую, иногда совсем по-домашнему, в пижаме. Подолгу стоял за мольбертами, посасывая трубку, задумчиво и непринужденно разглядывая студисток, холсты и голую натуру…

В дальнейшем, в течение пяти лет моей жизни в Петербурге, не было ни одного мало-мальски заметного людского сборища, где бы я не встречала Толстого. Я видела его на всех модных премьерах, в концертах, на вечерах и вернисажах.

Мы не были знакомы, и орбиты наши не соприкасались: но почему-то человек этот не был мне безразличен».

В замужестве Наталия Васильевна не была счастлива, поэтому из Петербурга, где жил и работал Ф. А. Волькенштейн, надолго уезжала в Москву, к родителям. В первопрестольной, наконец-то, произошло ее знакомство с А. Н. Толстым. Случилось это в рождественские дни 1913 года, на ужине у поэта Юргиса Балтрушайтиса. Н. В. Крандиевская вспоминала:

«Я приехала рано, когда в гостиной, кроме хозяев, никого не было… Жена Юргиса, Мария Ивановна Оловянишникова, московская купчиха, дама по-светски любезная и по-светски рассеянная, занимала меня беседой, состоящей главным образом из восклицаний, торопливых вопросов, недослушанных ответов и снова восклицаний. Обе мы уже начали уставать от этого, когда в передней раздался наконец звонок, и хозяйка вышла встречать первого гостя. Я услышала голос, почти женского тембра:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

Все даты в книге до 14 февраля 1918 года даны по юлианскому календарю, с этого дня – по григорианскому календарю.

2

Михаил Нефедов, по прозвищу Мишка Коряшонок, из семьи крестьян села Сосновка, друг детства А. Н. Толстого.

3

Девятовы Александр, Николай – дети Василия Родионовича Девятова, волостного писаря из села Колокольцовка Самарской губернии, друзья детских лет А. Н. Толстого.

4

Эдуард Рейсс – домашний учитель А. Н. Толстого.

5

Самара стала городом в 1688 году.

6

Спектакль был поставлен по драме французских литераторов Э. Барбюса и А. Кризафули, переработанной для русских зрителей Н. П. Киреевым.

7

Пырович Владислав – одноклассник А. Н. Толстого по реальному училищу.

8

Анджело Секки (1818–1878) – итальянский астроном, один из пионеров астроспектроскопии, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1877).

9

Сын А. Ю. Масловской, товарищ А. Н. Толстого.

10

«Жизнь» – политический, литературный и научный журнал, выходивший в Петербурге с 1897 по 1901 год.

11

Статья Г. В. Плеханова, подписанная псевдонимом Н. Каминский, была напечатана не в «Жизни», а в № 12 «Нового слова» (СПб.) за 1897 год.

12

Сергей Александрович Шишков, ему принадлежал Сюгинский стекольный завод под Елабугой. Здесь летом 1902 года проходил студенческую практику А. Н. Толстой.

13

Какой порядок (нем.).

14

Премьера «Синей птицы» по сказке бельгийского драматурга Мориса Метерлинка (в переводе В. Л. Бинштока и З.А. Венгеровой) состоялась в Московском художественном театре 30 сентября 1908 года. Поставили спектакль К. С. Станиславский, Л. А. Сулержицкий и И. М. Москвин. Оформил представление художник В. Е. Егоров.

15

Правильно: Общество свободной эстетики. Оно возникло в 1907 году по инициативе В. Я. Брюсова и И. И. Трояновского, прекратило свое существование в 1917 году.

16

Варьете, кабаре – нем.

17

Нувель Вальтер Федорович (1871–1949), чиновник особых поручений канцелярии Министерства императорского двора, композитор-дилетант.

18

Как у ребенка (фр.).

19

Заду (фр.).

20

Добрый малый (фр.).

21

Постановка П. Ф. Шарова, хореография М. М. Мордкина, музыка М. А. Кузмина, художник С. Ю. Судейкин.

22

Арабажин Константин Иванович (1866–1929) – критик, автор книг: «Л. Андреев. Итоги творчества» (СПб., 1910), «Этюды о русских писателях» (СПб., 1912), в которых видны зачатки вульгарно-социологического подхода к творчеству писателей.

23

Миртов О. (настоящее имя – Ольга Эммануиловна Негрескул, в первом браке – Котылёва, во втором – Розенфельд; 1874–1939), прозаик и драматург.