Полная версия

Советский граф Алексей Толстой

Благодарный автор, как только «Лирика» была напечатана, подарил один экземпляр К. П. Фан-дер-Флиту, написав на авантитуле:

«Черной ночью с тобою бежали;Небо синее ленты на миг разрывали…И с вершин, точно звери, бросались в обрывыРазъяренного ветра порывы.– Здесь. Гляди. Эта пропасть бездонная, черная,В ней загадка упорная.Посмотри, приглядись, колыхается.Может быть, это Змей в темноте извивается.Чуть сереют громады…Может быть, это замков взвились колоннады —И ползут, колышатся, новые, странные…И как будто бы тени и как будто виденья обманные.– О дождись, когда тучи огонь перережет небесный,И вглядись в этот мрак неизвестный.Эта бездна, богами забытая,Этот хаос безумных видений – душа приоткрытая. —В память об этом, Петрович, прими мою первую книгу. 19 апр. 1907 года.

А. Толстой».Вступление в литературу у Алексея Николаевича Толстого оказалось таким же, как и у другого выдающегося русского писателя – Николая Васильевича Гоголя. Будущий автор «Мертвых душ» весной 1829 года выпустил отдельным изданием свою стихотворную «идиллию в картинах» «Ганц Кюхельгартен», но, не уверенный в литературных достоинствах данного произведения, подписал его псевдонимом В. Алов. «Идиллия» вызвала резкие и насмешливые отзывы критики. Автор, убедившись в поэтическом ничтожестве своего творения, стал скупать нераспроданные экземпляры «Ганца Кюхельгартена» и уничтожать их.

С первым стихотворным сборником А. Н. Толстого «Лирика» произошла похожая история. Критика книжку не заметила. Ее автор сам через некоторое время понял, что в «Лирике», как говорится, поэзия не ночевала, и стал скупать и уничтожать нераспроданные экземпляры. А позднее в автобиографии сказал: «Тогда же – весною 1907 года – я написал первую книжку “декадентских” стихов. Это была подражательная, наивная и плохая книжка».

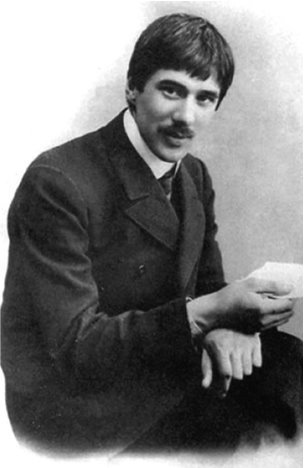

Такое поведение Алексея Николаевича понятно. Поражает в нем другое. Молодой человек еще не определился, чем будет заниматься в жизни. Он только что окончил Технологический институт, выпускные экзамены сдал, но диплом защищать не стал, видимо, понимал, что карьера инженера не для него. Выбрать литературу? Но тянет заниматься и живописью. И в этот момент жизненной неопределенности, не написав еще ни одного настоящего стихотворения, стихотворения, в котором присутствовала бы поэзия, он не стесняется выступить с поучением, с заявлением о том, какой должна быть современная русская поэзия. В октябре 1907 года, во втором номере петербургского еженедельника «Луч», А. Н. Толстой публикует статью «О нации и о литературе», в которой говорится:

«Какая разбросанность! Как птицы после выстрела, разлетелись этические понятия, религии, культуры и формы. Явились чумазые человечки, с газетным языком, всё презрели, исписали мелом все заборы, издерзали всё, что можно.

И большим людям приходится выискивать новые темы всё равно о чем и ком, лишь бы не родниться с чумазыми. Но что это? Начало нового? Начать – значит утвердиться, значит проследить исход от небытия в грядущее. Творчество – продукт группировки эмоциональных воспоминаний. Чем седее прошлое, тем богаче искусство.

Русская литература прошлого столетия не была матерью настоящей. Она создалась на почве общемировых идей того времени и для нас так же далека и хороша, как западная.

Прошлого нет, в настоящем издерзались, что же, тупик?

Нация не может не создать своих песен, своих сказаний, своих героев. Ведь это утро ребенка.

Язык – душа нации, потерял свою метафоричность, сделался газетным, без цвета и запаха. Его нужно воссоздать таким, чтобы в каждом слове была поэма. Так будет, когда свяжутся представления современного человека и того, первобытного, который творил язык.

Воссоздаются образы, полные этического величия и нетронутой красоты горящего неба.

В логической связи развития духа прояснятся многие дали.

Эрос получит свое место во времени и пространстве; в нем выявится ядро, альфа и омега поэзии – взаимоотношение двух освобожденных индивидуумов».

Из данной статьи явствует, что великая русская литература ХIХ века для А. Н. Толстого не является «матерью», в своем будущем творчестве он не намерен опираться на сделанное А. С. Пушкиным, Н. В. Гоголем, Ф. М. Достоевским, И. С. Тургеневым, Л. Н. Толстым, любовь к чьим произведениям ему прививала мать. Это скандальное заявление, правда, оставшееся никем не замеченным, было сделано на несколько лет раньше шумной бравады футуристов. Они только в январе 1913 года обнародовали свой манифест «Пощечина общественному вкусу», котором говорилось:

«Только мы – лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве.

Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов.

Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности».

Однако, сделав столь скандальное заявление, А. Н. Толстой еще не знал, не решил, по какому жизненному пути он пойдет.

С. И. Дымшиц

На пятой странице «Лирики» напечатано авторское посвящение: «Тебе, моя жемчужина». Оно обращено к Софье Исааковне Дымшиц, женщине, с которой А. Н. Толстой познакомился в Германии в 1906 году. Она родилась в 1884 году в Петербурге в богатой еврейской семье. В 1903 году поступила на медицинское отделение Бернского университета, намеревалась стать дантисткой. Через два года увлеклась студентом того же университета будущим философом Исааком Розенфельдом и вышла за него замуж с соблюдением всех правил, установленных иудаизмом. Этот брак Софья Исааковна не смогла расторгнуть за всё время совместного проживания с Алексеем Николаевичем, которому в 1910 году удалось развестись с первой женой.

С. И. Дымшиц так вспоминала свое знакомство со студентом А. Н. Толстым:

«Мой брат Лев, исключенный “за участие в студенческих беспорядках” из Рижского политехнического института, после кратковременного ареста уехал в Германию, где поступил в Дрезденский технологический институт. Здесь он дружил со многими русскими студентами, среди которых особенно сблизился с А. Н. Толстым…

Я в это время жила и училась в Берне, где была студенткой университета. В этом же университете обучался и человек, считавшийся по документам моим мужем. Брак был странный, я сказала бы “придуманный”. Человека этого я не любила и не сумела его полюбить. Вскоре я тайно, без всякого предупреждения, покинула его и поехала в Дрезден, к брату. Здесь я поселилась в пригородном районе под названием “Вайсер Хирш” (“Белый олень”).

Брат часто навещал меня, приезжая со своими товарищами, среди которых был и Алексей Николаевич Толстой.

Алексея Николаевича его товарищи-студенты любили за веселый, открытый и прямой характер. Они посмеивались над его необыкновенным аппетитом, рассказывая о том, что в ресторане на вокзале (студенты обедали там потому, что это был самый дешевый ресторан в Дрездене) он беспощадно “терроризировал” официантов, приносивших ему к обеду большую корзинку с хлебом, лаконическим выкриком: “Вениг!” (“Мало!”)…

Через некоторое время Алексей Николаевич поразил и взволновал моего брата совершенно неожиданным для него заявлением: “Знаешь, Леон, – сказал он, – если мне когда-нибудь придется жениться вторично, то моей женой будет твоя сестра”. Брат забеспокоился. Он знал, что Алексей Николаевич женат и имеет ребенка, что покинутый мною муж из мести не даст мне развода. Поэтому, ”во избежание греха“, он потребовал, чтобы я уехала в Петербург, к родителям. Вскоре я так и поступила».

Редакторская врезка

Софья Исаковна Дымшиц родилась в 1884 году в Санкт-Петербурге в многодетной семье коммерсанта иудейского вероисповедания.

С 1903 года слушала курс в Бернском университете (сначала на медицинском, потом – на философском факультете). В 1905 году в Берне вышла замуж за студента философского факультета Исаака Розенфельда (родного брата Беллы Розенфельд, будущей жены Марка Шагала).

В 1906–1907 гг. Софья занималась в студии С. С. Егорнова в Петербурге. Познакомилась с графом Алексеем Николаевичем Толстым. Весной 1907 года Толстой сделал Софье предложение.

В 1907–1910 гг. она училась в художественной школе Е. Н. Званцевой в Петербурге, где преподавали Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, К. С. Петров-Водкин, К. А. Сомов.

В 1908 году по совету Л. С. Бакста Дымшиц стажировалась в Париже: занималась в ателье Е. Н. Кругликовой, в Академии «La Palette» под руководством Жака-Эмиля Бланша, Шарля Герена и Анри Ле Фоконье.

По возвращении в Москву Софья начала самостоятельно работать и выставляться.

В 1911 г., во время пребывания супругов Толстых в Париже, у них родилась дочь Марианна (1911–1988).

В 1914 г. Софья Дымшиц и А. Н. Толстой расстались.

С 1912 г. С. Дымшиц принимала участие в авангардных выставках в Петербурге и Москве: «Мир искусства», «Бубновый валет», «Выставка живописи 1915 года» и др.

После Октябрьской революции в 1917–1919 гг. С. Дымшиц участвовала в работе Союза деятелей искусств Петрограда. В 1918 г. избрана секретарём отдела ИЗО Наркомпроса и вошла в состав Всероссийского выставочного отделения при Наркомпросе. Подготовила к публикации первый (и единственный) номер журнала «Интернационал искусства». В 1919 г. организовала художественную постановку празднования 2-й годовщины Октябрьской революции в Москве.

С 1919 г. Дымшиц стала секретарем и помощником одного из лидеров русского авангарда Владимира Татлина.

В 1921 году Софья вышла замуж за немецкого архитектора, коммуниста Германа Пессати. В 1922 году родила сына Александра.

Дымшиц разрабатывала эскизы рекламных плакатов для советских журналов. В 1923 году принимала участие в «Выставке художников Петрограда всех направлений».

В 1924 году работы Софьи Исаковны экспонировались на XIV Международной выставке искусства Венецианской биеннале.

В 1925–1935 гг. Дымшиц заведовала художественным отделом журнала «Работница и Крестьянка».

После смерти мужа Германа Пессати в 1939 году Софья Исааковна жила в коммунальной квартире, в полном одиночестве.

Сын Александр погиб в 1942 г. под Сталинградом.

Софья Дымшиц скончалась в 1963 году в Ленинграде.

Марианна Алексеевна, дочь С. И. Дымщиц и А. Н. Толстого, стала доктором химических наук, профессором Московского Института стали и сплавов, зав. кафедрой общей химии в Московском авиационно-технологическом институте им. К. Э. Циолковского (МАТИ).

Мужем Марианны Алексеевны был Евгений Александрович Шиловский (1889–1952), военный. С октября 1928 года занимал должность начальника штаба Московского военного округа, с февраля 1931 г. работал в Военно-воздушной академии РККА им. Н. Е. Жуковского. В разное время занимал должности старшего руководителя кафедры оперативного искусства, начальника оперативного факультета, начальника штаба академии. С декабря 1936 года Шиловский – старший преподаватель, а с мая 1940 года – начальник кафедры оперативного искусства Академии Генерального штаба РККА. Марианна Толстая и Евгений Шиловский познакомились в 1933 году во время отдыха в санатории под Москвой, поженились в 1936 году, а в 1937 году у них родилась дочь Марина.

Е. А. Шиловский был вторым мужем Елены Сергеевны Булгаковой (Нюренберг-Неёловой), послужил прототипом Вадима Рощина в романе А. Н. Толстого «Хождение по мукам» и прототипом мужа Маргариты в романе «Мастер и Маргарита» М. Булгакова.

Софья Исааковна уехала из Берна не только из-за того, что решила уйти от мужа, быть дантисткой она тоже больше не хотела, ее увлекла живопись. В Петербурге молодая женщина поступила в школу Сергея Семёновича Егорнова, окончившего в 1891 году Академию художеств со званием классного художника 1-й степени.

В столице, на улице, произошла случайная встреча двух молодых людей. «Алексей Николаевич, – вспоминала С. И. Дымшиц, – попросил разрешения посетить меня и мою семью. Вскоре он пришел к нам с женой, Юлией Васильевной Рожанской. Так начались частые семейные встречи. Но затем Алексей Николаевич стал приходить ко мне один, без жены, что вызвало недовольство моих родителей. От меня потребовали, чтобы я перестала принимать Алексея Николаевича. И мне пришлось покориться».

Но А. Н. Толстой знал, что Софья Исааковна учится у С. С. Егорнова, и сам стал учеником этой же школы (в это время живопись его увлекала не меньше, чем литература).

С. И. Дымшиц вспоминала:

«Скоро, однако, милейшему Егорнову стало ясно, что встреча наша была не случайной, и он принялся покровительствовать нашей любви. Он начал писать мой портрет (очень удачная и реалистическая работа, которая ныне находится у моей дочери – М. А. Толстой, в Москве), а Алексей Николаевич неизменно присутствовал при этом как ученик и “эксперт”. Получалось так, что мы проводили вместе целые дни в школе Егорнова. Алексей Николаевич совершенно забросил свои занятия в Технологическом институте, куда он просто перестал ходить. Между тем для окончания института ему оставался только дипломный проект. Его товарищи-студенты целой делегацией явились к нему, пытаясь образумить “заблудшего”. Но Алексей Николаевич твердо решил отдаться искусству и покинул Технологический институт как “окончивший без защиты диплома”.

Однажды весной 1907 года Алексей Николаевич явился в школу Егорнова, облаченный в сюртук, торжественный, застегнутый на все пуговицы. Оставшись со мной наедине, он сделал мне предложение стать его женой. В ответ я обрисовала ему всю нелепость нашего положения: я – неразведенная жена, он – неразведенный муж. Но Алексей Николаевич продолжал настаивать, заявил, что его решение куплено ценой глубоких переживаний, говорил, что его разрыв с семьей предрешен… Наконец, желая окончательно проверить чувства Алексея Николаевича к его семье и ко мне, я предложила, чтобы он с Юлией Васильевной совершил заграничную поездку».

А. Н. Толстой согласился с предложением С. И. Дымшиц. Летом 1907 года вместе с женой уехал в Италию, но пробыл там недолго. Вернулся один и вместе с Софьей Исааковной поселился в деревне Лутахенде на берегу Финского залива, где познакомился с К. И. Чуковским, тогда литературным критиком.

Корней Иванович вспоминал:

«Больше полувека назад в деревне Лутахенде, где я жил, – в Финляндии, недалеко от Куоккалы, – поселился осанистый и неторопливый молодой человек с мягкой рыжеватой бородкой, со спокойными и простодушными глазами, с большим – во всю щеку – деревенским румянцем, и наша соседка по даче, завидев его как-то на дороге, сказала, что он будто бы граф и что будто бы его фамилия Толстой…

Вскоре его привел ко мне небезызвестный в то время поэт Александр Степанович Рославлев, рыхлый мужчина огромного роста, но не слишком большого ума и таланта, третьестепенный эпигон символистов. Рославлев жил тут же, в Лутахенде, и странно было видеть, с какой наивной почтительностью относился к нему юный Толстой…

Впоследствии, когда наше знакомство упрочилось, мы увидели, что этот юный Толстой – человек необыкновенно покладистый, легкий, компанейский, веселый, но в те первые дни знакомства в его отношениях к нам была какая-то напряженность и связанность – именно потому, что мы были писателями. Очевидно, все писатели были для него тогда в ореолах, и нашу профессию считал он заманчивее всех остальных…

В ту пору он был очень моложав, и даже бородка (мягкая, клинышком) не придавала ему достаточной взрослости. У него были детские пухлые губы и такое бело-розовое, свежее, несокрушимо здоровое тело, что казалось, он задуман природой на тысячу лет. Мы часто купались в ближайшей речушке, и, глядя на него, было невозможно представить себе, что когда-нибудь ему предстоит умереть. Хотя он числился столичным студентом и уже успел побывать за границей, но в его походке, и в говоре, и даже в манере смеяться чувствовался житель Заволжья, – непочатая, степная, уездная сила.

Посредине комнаты в Кошкином доме стоял белый, сосновый, чисто вымытый стол, усыпанный пахучими хвойными ветками, а на столе в идеальном порядке лежали стопками одна на другой толстые, обшитые черной клеенкой тетради. Алексей Николаевич, видимо, хотел, чтобы я познакомился с ними. Я стал перелистывать их… То было полное собрание неизданных и до сих пор никому не известных юношеских произведений Алексея Толстого, писанных им чуть ли не с четырнадцатилетнего возраста! Этот новичок, начинающий автор, напечатавший одну-единственную незрелую книжку – “Лирика” (1907), имел, оказывается, у себя за плечами десять-одиннадцать лет упорного литературного труда. Своей книжки он настолько стыдился, что никогда не упоминал о ней в разговоре со мною».

С. И. Дымшиц тоже оставила воспоминания о том лете:

«На домик был водружен плакат, рисованный Алексеем Николаевичем, с надписью: “Белый сытый кот гуляет по зеленому лугу”.

Жили мы тихо и уединенно. Из людей искусства встречали только Корнея Ивановича Чуковского, который проживал неподалеку от нас, в местечке Куоккала.

Жили, полные любви и надежд, много работали. Я занималась живописью. Алексей Николаевич на время отошел от изобразительного искусства и погрузился в литературную работу… взялся за выработку своего литературного голоса. Работал он много и упорно, часами не выходил из комнаты. Сборники русской народной поэзии, собрания народных русских сказок изучались им основательно и любовно».

Школа С. С. Егорнова была хорошим подготовительным этапом для будущих учеников Академии художеств, куда намеревались поступать С. И. Дымшиц и А. Н. Толстой. Но летом 1907 года они изменили свои планы. Их увлекла новая живопись – членов объединения «Мир искусства».

Вернувшись осенью в Петербург, молодые люди пошли в другую школу – в школу рисования и живописи Елизаветы Николаевны Званцевой, расположенную на Таврической улице, в доме № 25. Здесь их преподавателем стал один из самых ярких представителей объединения «Мир искусства» Лев Самойлович Бакст. Он положительно оценил первые опыты С. И. Дымшиц, а посмотрев работы А. Н. Толстого, сказал: «Из вас, кроме ремесленника, ничего не получится. Художником вы не будете. Занимайтесь лучше литературой». Однако обоим молодым людям посоветовал посетить Париж, Софье Исааковне – для повышения живописного мастерства, Алексею Николаевичу – для того чтобы он подышал животворительным воздухом современного искусства. Париж тогда был Меккой для деятелей искусств во всех областях творчества.

Молодые люди последовали совету мастера.

Париж

В столицу Франции А. Н. Толстой и С. И. Дымшиц приехали 7 января 1908 года. Поселились в пансионе на рю Сен-Жак, 225.

Софья Исааковна вспоминала:

«В этом многонациональном пансионе Алексей Николаевич особенно охотно подчеркивал, что он из России, появлялся в шубе и в меховой шапке, обедал плотно, как он говорил, “по-волжски”.

За обедом в пансионе блюда обносили по нескольку раз, делая это только ради проформы, так как пансионеры обычно брали по одному разу. Алексей Николаевич никогда не довольствовался одной порцией, аппетит у него был знатный. Невзирая на шутки окружающих, он повторял каждое блюдо. “Это по-русски”, – говорил он, заказывая вторую порцию. А когда я под влиянием косых взглядов и хихиканья окружающих попыталась удержать его от нового заказа, он, улыбаясь, подозвал официанта, взял третью порцию того же блюда, заметив: “А вот это по-волжски”, и, посмеиваясь, сказал невозмутимому официанту: “Мерси”».

Через несколько дней после приезда А. Н. Толстой написал отчиму:

«Милый папочка!

Что за изумительный, фейерверковый город Париж. Вся жизнь на улицах, на улицу вынесены произведения лучших художников, на улицах любят и творят. Всё на улице. Дома их для жилья не приспособлены. И люди живые, веселые, общительные.

Только уж писать тут не очень-то удобно. Слишком много впечатлений. Но потом, думаю, наладится дело. Сборник я уже закончил, скоро отсылаю его в Питер.

Прозу пока я оставил, слишком рано для меня писать то, что требует спокойного созерцания и продумывания…

Здесь, конечно, не холодно – 1° тепла, но мерзнешь ночью, потому <что> камины ничего не греют, а только дразнят».

Сборник стихотворений, упомянутый в письме, вышел не в Петербурге, а в Москве, в издательстве «Гриф», в конце 1910 года (на титульном листе обозначен 1911 год). Книга получила название «За синими реками». Обложку к ней нарисовал художник Вениамин Павлович Белкин. С ним А. Н. Толстой познакомился и подружился на всю жизнь в Париже.

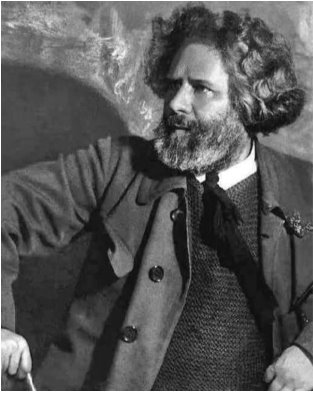

М. А. Волошин

Второй сборник стихотворений А. Н. Толстого, в отличие от первого, – настоящая поэзия. Таким он стал благодаря советам, полученным автором от Максимилиана Александровича Волошина, интересного художника и замечательного поэта. С. И. Дымшиц, вспоминая о совместной с А. Н. Толстым жизни в Париже в 1908 году, писала:

«Алексей Николаевич много, часто и подолгу беседовал с Максом Волошиным, широкие литературные и исторические знания которого он очень ценил. Он любил этого плотного, крепко сложенного человека, с чуть близорукими и ясными глазами, говорившего тихим и нежным голосом. Ему импонировала его исключительная, почти энциклопедическая образованность; из Волошина всегда можно было “извлечь” что-нибудь новое».

М. А. Волошин был настоящим мастером слова. Он мог, например, написать так:

Парижа я люблю осенний, строгий плен,И пятна ржавые сбежавшей позолоты,И небо серое, и веток переплеты —Чернильно-синие, как нити темных вен.Поток всё тех же лиц – одних, без перемен,Дыханье тяжкое прерывистой работы,И жизни будничной крикливые заботы,И зелень черную, и дымный камень стен.Мосты, где рельсами ряды домов разъяты,И дым от поезда клоками белой ваты,И из-за крыш и труб – сквозь дождь издалекаБольшое Колесо и Башня-великанша,И ветер рвет огни и гонит облакаС пустынных отмелей дождливого Ла-Манша.Первые встречи А. Н. Толстого и М. А. Волошина были в Петербурге, но настоящее знакомство произошло в 1908 году в Париже, а вскоре возникла и дружба. Максимилиан Александрович написал А. М. Ремизову в середине сентября 1908 года:

«Артамошкой с Епифашкой у нас состоят А.Н. Толстой с женой. Очень милые и нисколько не обижаются, и даже сами друг друга так называют. Толстой теперь стал стихи гораздо лучше писать. Мы с ним очень подружились. Он в Петербурге прикидывался совсем иным – взрослым.

А относительно котов у нас очень хорошо: в мастерской стеклянная крыша, и на ней всё происходит. Коты матерые черные, в ошейниках с бубенчиками… Толстой иногда к ним на крышу лазит, чтобы их валерьяновыми корешками кормить».

А. М. Ремизов

Артамошка и Епифашка – персонажи сказки А. М. Ремизова «Котофей-Котофеич» (позднейшее название «Зайка») из вышедшей в 1907 году книги писателя «Посолонь».

На А. Н. Толстого в начале творческого пути оказал заметное влияние А. М. Ремизов. От него увлечение фольклором и, в частности, народными сказками. Интересный факт: в октябре 1907 года А.Н. Толстой во втором номере петербургского журнала «Луч» напечатал стихотворение, названное так же, как и незадолго до этого появившаяся в печати сказка А. М. Ремизова, – «Ховала», с посвящением старшему коллеге по перу.

Парижские знакомства

Большинство парижских знакомств А. Н. Толстого и С. И. Дымшиц произошло в доме художницы Елизаветы Сергеевны Кругликовой. У нее по четвергам собирался весь русский Париж – художники, писатели и политические деятели. Здесь случилась встреча с Н. С. Гумилёвым. Он 23 февраля 1908 года сообщил В. Я. Брюсову:

«Не так давно я познакомился с мистиком и народником Алексеем Н. Толстым (он посылал Вам свои стихи). Кажется, это типичный “петербургский” поэт, из тех, которыми столько занимается Андрей Белый. По собственному признанию, он пишет стихи всего один год, а уже считает себя maître’ом. С высоты своего величья он сообщил несколько своих взглядов и кучу стихов. Из трех наших встреч я вынес только чувство стыда перед Андреем Белым, которого я иногда упрекал (мысленно) в несдержанности его критик. Теперь я понял, что нет таких насмешек, которых нельзя было бы применить к рыцарям “Патентованной калоши”».

Говоря о «Патентованной калоше», Н. С. Гумилёв имеет в виду статью Андрея Белого «Штемпелеванная галоша» (Весы. 1907. № 5), направленную против петербургских модернистов.

Выше уже было сказано о высокомерии молодого А. Н. Толстого – о том, как он, не создав еще ни одного настоящего стихотворения, уже указывал российским поэтам на то, как им надлежит писать. И здесь при первых встречах с коллегой по перу он попытался выступить в роли «мэтра». Но всё же Алексей Николаевич был человеком неглупым и наблюдательным, быстро понимал, с кем можно говорить свысока, а с кем – нельзя. С Н. С. Гумилёвым так вести себя было нельзя. И тон общения вскоре изменился. 24 марта 1908 года Николай Степанович сообщил В. Я. Брюсову: «Скоро, наверное, в Москву приедет поэт гр. Толстой, о котором я Вам писал. За последнее время мы с ним сошлись, несмотря на разницу наших взглядов, и его последние стихи мне очень нравятся».