Полная версия

Советский граф Алексей Толстой

Ваша книга ведет меня по голой земле, сжигая все покровы, и мне страшно заглядывать сквозь пустые глазницы в горячечный мозг, видеть на всех этих разлагающихся Свидригайловых иную, вечную улыбку… Удивительная книга откровений… Но ее не так скоро примешь, как и осилишь.

Еще раз благодарю за нее и извиняюсь, что так <и> не сумел написать об ней.

Ваш гр. Алексей Н. Толстой».

Осенью А. Н. Толстой послал мэтру, видимо, последнее письмо:

«Глубокоуважаемый Иннокентий Федорович, я был очень обрадован Вашим вниманием и похвалой…

К мистикам причислять себя не могу, к реалистам не хочу, но есть бессознательное, что стоит на грани между ними, берет реальный образ и окрашивает его не мистическим, избави Бог, отношением, а тем, чему имени не знаю.

Есть что-то в силе слов, в обаянии созвучий, что восхищает и само рождает образ, за секунду перед тем не существовавший.

Я никогда не мог описать виденного, всегда казалось, что описание – плохая копия прекрасного.

Фантазия же рождает мне оригинал. <…>

Древность же окрашена в прекрасные цвета, и легко брать от нее то, что пришлось по душе, по плечу. И лирические переживания тоже облекаются в старые одежды, и, желая, не могу натянуть на них фрака – лопнет…».

Первая книга прозы

С января 1909 года Алексей Николаевич стал печатать свою прозу, вошедшую потом в книгу «Сорочьи сказки» (СПб.: Общественная польза, 1910), – в альманахе «Колосья», в газете «Луч света», в «Сатириконе», в «Новом журнале для всех», а бо́льшую часть – в журнале «Тропинка», который редактировала сестра философа Владимира Соловьёва Поликсена. Она имела дачу в Коктебеле рядом с домом М. А. Волошина. Поэт, видимо, и познакомил молодого автора со своей соседкой.

Первая прозаическая книга А. Н. Толстого – «Сорочьи сказки» – вышла осенью 1909 года (на титульном листе обозначен 1910 год). 18 ноября 1909 года автор подарил ее редактору журнала «Аполлон» с надписью: «Сергею Константиновичу Маковскому с глубоким уважением посвящает автор гр. А. Н. Толстой».

Большинство критиков встретило книгу весьма благожелательно. М. А. Волошин в своей рецензии, опубликованной в третьем, декабрьском, номере «Аполлона» за 1909 год, писал:

«С настоящей книгой хочется уединиться в молчании…

Подлинная поэзия, как и подлинная живопись, как и подлинная женская прелесть, не доступны словам и определениям, потому что они сами по себе уже являются окончательными определениями сложных систем чувств и состояний.

Поэтому о “Сорочьих сказках” Алексея Толстого не хочется – трудно говорить. И это самая большая похвала, которую можно сделать книге. Она так непосредственна, так подлинна, что ее не хочется пересказывать – ее хочется процитировать всю с начала и до конца. Это одна из тех книг, которые будут много читаться, но о них не будут говорить…

В сказках Алексея Толстого нет ни умной иронии Сологуба, ни сиротливой, украшенной самоцветными камнями, грусти Ремизова. Их отличительная черта – непосредственность, веселая бессознательность, полная иррациональность всех событий. Любая будет понятна ребенку и заворожит взрослого. И это потому, что они написаны не от ущерба человеческой души, а от избытка ее. Действуют в них и звери, и жужики, и вещи, и дети, и стихийные духи – и все на равных правах, и все проникнуты старой, глубокой, врожденной земляной культурой. В них пахнет полевым ветром и сырой землей, и звери говорят на своих языках; всё в них весело, нелепо и сильно; как в настоящей звериной игре, всё проникнуто здоровым звериным юмором…

Безусловная подлинность составляет главную прелесть ”Сорочьих сказок“».

Критик Е. А. Колтоновская в рецензии, напечатанной в № 1 «Вестника Европы» за 1911 год, оценила не только «Сорочьи сказки», но и первую книгу «Повестей и рассказов», вышедшую в 1910 году в издательстве «Шиповник». Она писала:

«В лице гр. А. Толстого наша беллетристика возвращается к реализму, к быту, от которого она совсем-было отрешилась. Физиономия автора резко выделяется среди других представителей “молодой” литературы. Ни в искусственности и вычурности, ни в туманности, чем иногда грешит молодая литература, этого писателя упрекнуть нельзя. Отличительная черта его творчества – большая конкретность; оно тесно связано с землей, проникнуто теплом непосредственных наблюдений и переживаний. Рисунок у гр. А. Толстого оригинален и тонок, краски сочны, рассказ сразу подкупает простотой и свежестью. Эти привлекательные черты проглядывали уже в первой из его книг – в живых и изящных ”Сорочьих сказках“, блещущих наблюдательностью и веселым юмором. Во второй книге они проявились еще полнее. С именем автора невольно связываются серьезные ожидания».

Дуэль

Одновременно с выходом в свет «Сорочьих сказок» произошло событие с участием А. Н. Толстого, о котором много потом говорили в литературной среде. 22 ноября 1909 года произошла дуэль между Н. С. Гумилёвым и М. А. Волошиным. А. Н. Толстой был секундантом М. А. Волошина. Секундантом Н. С. Гумилёва – М. А. Кузмин.

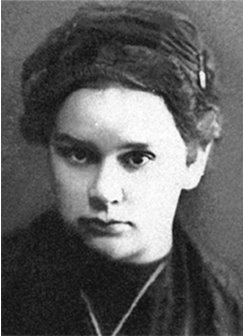

Е. И. Дмитриева

Причиной дуэли, как это часто случается, стала женщина. Ее настоящее имя – Елизавета Ивановна Дмитриева – не заставило бы поэтов взять в руки пистолеты. Всё дело было в псевдониме – Черубина де Габриак. Эту подпись придумал М. А. Волошин. Он же посоветовал молодой женщине послать стихи в «Аполлон». М. А. Волошин также распустил слух о том, что в России появилась новая поэтесса, затворница-красавица из знатного рода. С. К. Маковский не только напечатал стихи Черубины в своем журнале, но и заочно влюбился в нее.

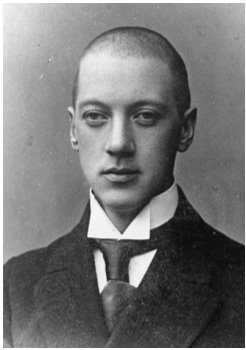

Глаза редактору «Аполлона» раскрыл Н. С. Гумилёв, познакомившийся с Е. И. Дмитриевой в Париже в 1908 году. Он не только раскрыл псевдоним, но и сказал в адрес поэтессы несколько неприличных слов. Узнавший об этом М. А. Волошин прилюдно дал оскорбителю женщины звонкую пощечину.

Поединок состоялся на Черной речке. Другого места для дуэли два поэта выбрать не могли. И стрелялись они из соответствующего оружия, как вспоминал М. А. Волошин, «если не той самой парой пистолетов, которой стрелялся Пушкин, то во всяком случае современной ему». А. Н. Толстой позднее описал произошедшее на Черной речке:

«Выехав за город, мы оставили на дороге автомобили и пошли на голое поле, где были свалки, занесенные снегом. Противники стояли поодаль, мы совещались, меня выбрали распорядителем дуэли. Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилёв, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил пятнадцать шагов, просил противников встать на места и начал заряжать пистолеты. Пыжей не оказалось, я разорвал платок и забил его вместо пыжей, Гумилёву я понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным, черным силуэтом различимый в мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь, – взял пистолет, и тогда только я заметил, что он, не отрываясь, с ледяной ненавистью глядит на В., стоявшего расставив ноги, без шапки.

Передав второй пистолет В., я по правилам в последний раз предложил мириться. Но Гумилёв перебил меня, сказав глухо и недовольно: “Я приехал драться, а не мириться”. Тогда я просил приготовиться и начал громко считать: раз, два… (Кузмин, не в силах стоять, сел в снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком, чтобы не видеть ужасов)… – три! – крикнул я. У Гумилёва блеснул красноватый свет и раздался выстрел. Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало. Тогда Гумилёв крикнул с бешенством: “Я требую, чтобы этот господин стрелял”. В. проговорил в волнении: “У меня была осечка”. – “Пускай он стреляет во второй раз, – крикнул опять Гумилёв, – я требую этого…” В. поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожавшей руки пистолет и, целя в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Гумилёв продолжал неподвижно стоять: “Я требую третьего выстрела”, – упрямо проговорил он. Мы начали совещаться и отказали. Гумилёв поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилям».

Н. С. Гумилев

Обезьянья история

В 1900-е годы молодые петербургские писатели, только вступающие в литературу, были небогаты, жили трудно, но старались держаться вместе и по возможности помогать друг другу. В начале 1914 года в ответе на анкету московского журнала «Заря», содержащую только один вопрос: “Как Вы начинали?”, А. Н. Толстой написал:

«Мне вспоминается одна смешная история, относящаяся к началу моей литературной деятельности. В Петербурге в то время славился кабачок “Капернаум”, где бывала богема и куда я сам частенько захаживал. Однажды там собралась компания голодных поэтов и литераторов. На этот раз ни у кого не было денег, гонорары у всех были давным-давно прожиты, рукописи использованы, и положение создавалось критическое. К тому же шел проливной дождь, и это еще более способствовало мрачному настроению. Когда я вошел в кабачок и товарищи узнали, что у меня в кармане лежит рассказ, то они с радостью ухватились за меня. Один маститый литератор предложил мне тотчас же снести рассказ в какой-нибудь журнал и получить деньги. Мысль эта была встречена с восторгом. И вот толпой – человек пять, шесть мы повалили на улицу. В первой же редакции нас постигла неудача. В другой – то же самое. Напрасно мои товарищи (сам я не принимал в этом активного участия) доказывали, что мой рассказ гениальнейшее произведение – никто из редакторов не соглашался немедленно выдать гонорар, а именно это и было нам нужно. Наконец, измученные и усталые, потеряв всякую надежду получить что-нибудь таким способом, мы зашли в какой-то сельскохозяйственный журнал. Там предложили нам за рассказ ни много ни мало… 5 рублей. Деньги эти мы, конечно, взяли и торжественно пропили их в тот же вечер. Я хорошо помню, как один из нашей компании – поэт – детина огромного роста, с рыжими волосами, выпил тогда на спор 24 бокала пива и, совершив этот подвиг, тут же свалился под стол… Вот вам характерная страничка из того времени, когда я начинал».

Все были молоды, много работали, но и для развлечений находили время. Часто устраивали маскарады.

21 января 1910 года наш герой написал В. Э. Мейерхольду:

«Милый Всеволод, завтра мне для этнографического бала нужен русский костюм. Позволь еще раз воспользоваться твоим.

Если да, то завтра утром я пришлю человека, и ты передай. (Сапоги красные, шитые жемчугом.)

Твой гр. А. Н. Толстой».

Через год на одном из очередных маскарадов произошел случай, приведший к резкому ухудшению отношений А. Н. Толстого с Ф. К. Сологубом. Именно это происшествие побудило Алексея Николаевича принять решение о переезде из Петербурга в Москву. О случившемся долго толковали в литературной среде. 25 апреля 1911 года З. Н. Гиппиус писала В. Я. Брюсову:

«Ал. Толстой сильно проштрафился в смысле какого-то оторванного самовольного хвоста, был даже по этому поводу судим третейским судом (в составе Вячеслава, Блока, Чулкова и др., подробности можно узнать от них, – не от меня, – ежели кто интересуется) и остался в немилости у Сологуба».

Что же произошло? 3 января на квартире у Ф. К. Сологуба состоялся маскарад. Один из его участников, Ф. Ф. Фидлер, переводчик с русского на немецкий язык, на следующий день записал в дневник:

«Был вчера на костюмированном вечере у Сологуба. Он был одет горцем, а Чеботаревская обрядилась в короткое черное платье фантастического вида. Присутствовали артисты “обоего пола” и художники. Мне совсем не понравилась актриса Хованская: грубые черты лица и вульгарные манеры; кусала апельсин, словно яблоко, и ковыряла пальцем в носу. Потемкин выдавал ее за свою невесту; одетый англичанином, он совершал смешные прыжки. Маскарадный костюм Ремизова состоял из одного пушистого хвоста. Граф А. Н. Толстой нарядился японцем, Тэффи – медузой со змеями в ярко-красных волосах; лицо – набеленное, под глазами – круги, подведенные черным. Верховский держал перед своим лицом маску ибиса; поэт Бородаевский изображал боярина. Аверченко пришел без костюма, Арабажин – тоже. Был исполнен танец апашей. Но истинного веселья – несмотря на разные резвые мелодии Оффенбаха и Штрауса, которые я играл, – так и не получилось. Возможно, потому, что выпивки было совсем немного (лишь в половине пятого гости сели за стол, отнюдь не ломившийся под тяжестью блюд). Ничего декадентского и ничего циничного (как было в прошлые годы)».

Другой участник маскарада, поэт Константин Эрберг, вспоминал:

«Всем этим заправляла А. Н. Чеботаревская… Друзья приходили, кто в чем хотел, и вели себя, как кто хотел. Помню артистку Яворскую (Барятинскую) в античном хитоне и расположившегося у ее ног Алексея Н. Толстого, облаченного в какое-то фантастическое одеяние из гардероба хозяйки; помню профессора Ященко в одежде древнего германца со шкурой через плечо; Ремизова, как-то ухитрившегося сквозь задний разрез пиджака помахивать обезьяньим хвостом; помню и самого Сологуба, без обычного pince-nez и сбрившего седую бороду и усы, чтобы не нарушать стиля древнеримского легионера, которого он изображал, и выглядеть помоложе». Чтобы читатели лучше представляли атмосферу, царившую на таких увеселительных мероприятиях, приведем запись из дневника поэта М. А. Кузмина, сделанную 4 февраля 1909 года: «Поехали к Толстым узнать о маскараде. Оказалось, малознакомые гости перепились и вели себя черт знает как. Исаковна дралась с Сологубом и Настей, Валечку17 кувыркали и обливали пятки вином, Бакст вынимал из-за корсета неизвестной маски китайских младенцев, которых тут же крестили и т. д.».

Когда участники маскарада протрезвели, увидели: у обезьяньей шкуры, одолженной А. Н. Чеботаревской у знакомых и переданной затем А. Н. Толстому, отрезан хвост. Подозрение в порче сначала пало на А. М. Ремизова. 6 января Анастасия Николаевна написала ему:

«Уважаемый Алексей Михайлович!

К великому моему огорчению, узнала сегодня о происхождении Вашего хвоста из моей шкуры (не моей, а чужой – ведь это главное!). Кроме того, не нахожу задних лап. Неужели и они отрезаны? И где искать их? Жду ответа. Шкуру отдала починить, – но как возвращать с заплатами?»

Писатель ответил через два дня:

«Многоуважаемая Анастасия Николаевна!

Я очень понимаю Ваш гнев и негодование. Пишу Вам подробно, как попал ко мне хвост. 2-го я пришел к гр. А. Н. Толстому. У Толстого застал гостей – ряженых. Какой-то офицер играл, а ряженые скакали. На ряженых были шкуры. Дожидаясь срока своего – чай пить, стал я ходить по комнате. На диванах разбросаны были шкуры. Среди шкур я увидел отдельно лежащий длинный хвост. Мне он очень понравился. Я его прицепил к себе без булавки за штрипку брюк и уж с хвостом гулял по комнате.

Пришел А. Н. Бенуа. Видит, все в шкурах, вытащил какой-то лоскуток и привязал к жилетке. Тут ряженые стали разыгрывать сцену, и всё было тихо и смирно – никто ничего не разрывал и не резал…

Уходя от Толстого, попросил я дать мне хвост нарядиться. Толстой обещал захватить его к Вам, если я прямо пойду к Вам. 3-го я зашел к Толстому, получил от него хвост, прицепил его без булавки и поехал к Вам.

У Вас, когда надо было домой, я снял хвост и отдал его Алексею Николаевичу.

Я взял хвост таким, каким мне его дали. Я его не подрезывал. С вещами я обращаюсь бережно. И нет у меня привычки (глупой, меня раздражающей) вертеть и ковырять вещи. Лапок я тоже не отрывал. И не видал. Очень всё это печально».

А. Н. Чеботаревская сочла нужным ответить через день:

«Уважаемый Алексей Михайлович!

Вы меня простите, пожалуйста, если Вы в резке шкуры не повинны, но я письмо получила от г-жи Толстой на следующий день, что “хвост отрезал Ремизов в ее отсутствии” – что меня и повергло и в изумление, и в печаль. Я 3 дня разыскивала такую шкуру и купила новую».

До инцидента, произошедшего на маскараде 3 января 1911 года, отношения у А. Н. Толстого с Ф. К. Сологубом были хорошие. Так, на своем поэтическом сборнике «За синими реками» (М., 1911), подаренном автору «Мелкого беса», Алексей Николаевич написал: «Милый Федор Кузьмич, не судите строго, ради Бога. А если осудите, меня на этом и на том свете погубите. Ваш Толстой. 15.ХII.1910». После маскарада всё изменилось. Сказались личные качества писателя, усугубленные влиянием А. Н. Чеботаревской. Поэт Н. А. Оцуп вспоминал:

«Резкий и прямой Сологуб обыкновенно говорил в лицо всё, что думал, и не таил про себя злобу. Но случалось ему, и по сравнительно ничтожному поводу, серьезно возненавидеть человека. Эту ненависть испытал на себе Алексей Толстой. Произошло это из-за обезьяньего хвоста.

Для какого-то маскарада в Петербурге Толстые добыли через Сологубов обезьянью шкуру, принадлежавшую какому-то врачу. На балу обезьяний хвост оторвался и был утерян. Сологуб, недополучив хвоста, написал Толстому письмо, в котором называл графиню Толстую госпожой Дымшиц, грозился судом и клялся в вечной ненависти. Свою угрозу Сологуб исполнил: он буквально выжил Толстого из Петербурга. Во всех журналах поэт заявил, что не станет работать вместе с Толстым. Если Сологуба приглашали куда-нибудь, он требовал, чтобы туда не был приглашен “этот господин”, то есть Толстой. Толстой, тогда еще начинавший, был не в силах бороться с влиятельным писателем и был принужден покинуть Петербург».

В. Ф. Ходасевич, автор замечательных стихов и интересной прозы, в мемуарном очерке «Сологуб» написал:

«О нем было принято говорить: злой. Мне никогда не казалось, однако, что Сологуб деятельно зол. Скорее – он только не любил прощать. После женитьбы на Анастасии Николаевне Чеботаревской, обладавшей, говорят, неуживчивым характером (я сам не имел случая на него жаловаться), Сологубу, кажется, приходилось нередко ссориться с людьми, чтобы, справедливо или нет, вступаться за Анастасию Николаевну. Впрочем, и сам он долго помнил обиды».

Третейский суд

Убежденный в вине А. Н. Толстого, Ф. К. Сологуб 6 февраля 1911 года написал поэту и переводчику Ю. Н. Верховскому (аналогичные письма были посланы и другим лицам):

«Дорогой Юрий Никандрович,

я с большим огорчением узнал, что Вы продолжаете поддерживать отношения с графом Алексеем Николаевичем Толстым. Образ действия графа Ал. Ник. Толстого таков, что для меня невозможно быть в обществе его друзей.

Преданный Вам Федор Тетерников».

В тот же день автор «Мелкого беса» получил ответ:

«Дорогой и глубокоуважаемый Федор Кузьмич,

мне было очень грустно читать Ваше письмо. Вы как бы спрашиваете меня, какие отношения предпочту я: с Вами – или с А. Н. Толстым? Неужели возможно ставить этот вопрос?.. Теперь же отношения между мною и Толстым невозможны».

Тогда же Ю. Н. Верховский отправил А. Н. Толстому письмо с извещением о прекращении отношений. Алексей Николаевич посчитал себя оскорбленным и решил обратиться в третейский суд, где главным арбитром хотел бы видеть В. И. Иванова, 8 февраля 1911 года написал ему:

«Глубокоуважаемый Вячеслав Иванович, сегодня был у Вас и мне сказали, что Вы в Москве, не знаю, когда возвратитесь, и потому пишу Вам, так как то, о чем хочу спросить, довольно срочно.

Дело в том, что Ю. Н. Верховский прислал мне оскорбительное письмо, и я вызываю его на третейский суд.

Никто, как Вы, можете быть судьей в этом очень запутанном деле, где замешано еще несколько человек; Вам я и хочу доверить мою честь.

Ваше согласие было бы для меня очень драгоценно».

В 1910–1912 гг. – Толстой снимал квартиру в доходном доме И. И. Круглова (Невский проспект, 147)

В. И. Иванов согласился быть суперарбитром. Посредниками на суде со стороны Ю. Н. Верховского были А. А. Блок и Е. В. Аничков, со стороны А. Н. Толстого – Г. И. Чулков и А. С. Ященко.

Суд, состоявшийся 15 февраля 1911 года, установив всю подоплеку рассматриваемого инцидента, принял взвешенное решение. С одной стороны, иск А. Н. Толстого к Ю. Н. Верховскому был удовлетворен. Но в то же время графа обязали письменно извиниться перед Ф. К. Сологубом. Исполняя судебное решение, Алексей Николаевич написал:

«Милостивый Государь,

Федор Кузьмич,

осуждая свой образ действия, приношу Вам вместе с заявлением моей готовности дать Вам дальнейшее удовлетворение, мои полные извинения, поскольку Вы справедливо можете признать себя оскорбленным в лице Анастасии Николаевны, и покорнейше прошу Вас передать таковые же извинения самой Анастасии Николаевне.

Примите уверения в моем совершенном почтении».

Данное письмо сопровождалось заключением судей:

«Слова “поскольку Вы справедливо можете признавать себя оскорбленным” значат, по мысли графа А. Н. Толстого, “так как Вы справедливо можете признавать себя оскорбленным”, – в чем свидетельствуем подписью в силу данных нам графом А. Н. Толстым полномочий

Вячеслав Иванов

А. С. Ященко

Георгий Чулков

Евгений Аничков

Александр Блок 15 февраля 1911».

Через несколько дней письмо с извинениями А. Н. Толстой отправил и А. М. Ремизову:

«Глубокоуважаемый Алексей Михайлович.

Я рад возможности, после выяснения третейским судом известного Вам инцидента, в разбирательстве которого я не преминул опровергнуть Ваше в нем участие, по моей ошибке приписанное Вам, и после Вашего письма Вячеславу Ивановичу, из которого вижу, что Вы не затрагивали чисто нравственных моих отношений к вещам в разговоре и между нами происшедшими, принести Вам искренние извинения за мои сгоряча сказанные слова, которые не соответствовали моему уважению к Вам. Я хочу надеяться, что заявления в этом письме и на суде загладят последствия неосторожного произнесения мной Вашего имени, связанного с этим инцидентом, о чем чистосердечно сожалею и извиняюсь».

Конечно, Ф. К. Сологуб и особенно А. Н. Чеботаревская, являвшаяся мотором случившегося скандала, в истории с отрезанным обезьяньим хвостом выглядят не очень красиво (из мухи сделали слона). Но для нас важнее внимательнее посмотреть на А. Н. Толстого. Он, безусловно, не предполагал, что его «шутка» (подумаешь, отрезал у чужой шкуры хвост) будет так серьезно воспринята, поскольку не привык задумываться о том, как его поступки отражаются на окружающих людях. Главным для него было – исполнить свою прихоть. Он был избалованным маменькиным сынком. Александра Леонтьевна говорила сыну правильные слова: нельзя забывать об окружающих и думать только о себе. Но с другой стороны, она исполняла все прихоти ребенка. В результате у него родилась теория о якобы прогрессивной роли эгоизма в истории человечества.

Снова Париж

Алексею Николаевичу в Петербурге стало очень неуютно, и он решил развеяться – поехать за границу, да и беременную жену надо было оградить от лишних волнений. С. И. Дымшиц вспоминала:

«В конце 1910 года я забеременела. Мы оба очень хотели, чтобы ребенок оказался дочерью.

Алексей Николаевич окружил меня большой заботой. Мы стали меньше выезжать в гости, много гуляли…

В мае 1911 года я с нашим знакомцем профессором А. С. Ященко и его женой Матильдой выехала в Париж. Алексей Николаевич не мог поехать со мной, так как был на время призван в армию, но уже через два месяца он освободился и приехал ко мне.

Устроились мы в Париже на квартире Елизаветы Сергеевны Кругликовой, которая на время уезжала в Петербург и охотно предоставила нам свое жилище. Через улицу жили гостившие в Париже русские художники-карикатуристы “Сатирикона” Николай Радлов и Реми (Ремизов). Алексей Николаевич обходился с ними очень “строго”: отлучаясь из дому, он заставлял их сидеть у окна их комнаты, из которого была видна мастерская Кругликовой, и прислушиваться ко мне, чтобы в случае внезапных родов я могла послать их за врачом.

Встречались мы в Париже и с поэтом Николаем Минским, одним из первых русских символистов, человеком, который начинал писать еще во времена Надсона…

Десятого августа у нас родилась дочь, которую окрестили в русской церкви в Париже, дав ей имя Марианна. Имя было взято из Тургенева, из романа “Новь”, который очень любил Алексей Николаевич.

Вскоре с маленьким ребенком на руках и в сопровождении той же четы Ященко мы двинулись в обратный путь, на родину».

В Петербург Толстые вернулись в октябре. Через несколько дней, 20-го числа, на квартире поэта С. М. Городецкого состоялось первое собрание литературного объединения «Цех поэтов» (из этих встреч несколько позднее возник акмеизм, его наиболее яркие представители: А. А. Ахматова, Н. С. Гумилёв, О. Э. Мандельштам). На собрании был А. А. Блок. Он в тот же день записал в дневник: