Полная версия

Советский граф Алексей Толстой

Ну-с, а пока передай наше родительское благословение дофину, и передай ему еще, чтобы он вел себя поприличнее, иначе, как сказал пророк Илья, “гнев родительский – гнев божий”…

А затем целуем вас, всяческих пожеланий.

Ваши дети».

Первое время Алексей так был увлечен Юлией, что почти не общался с окружающими. Позднее в одной из автобиографий А. Н. Толстой написал:

«Женился я очень рано, и это отдалило меня от товарищей (Петербургского технологического института) и на время притушило духовный рост». Ситуация стала меняться после того, как Алексею удалось снять жилье рядом со своим институтом. 19 октября 1901 года он сообщил родителям: «Я переменил квартиру, потому что в старой такой холод, что пар идет, когда дышишь… Квартиру нанял у актрисы Панаевского театра, напротив Технологического». А через девять дней написал матери: «На новой квартире мне более чем чудодейственно. Тепло, уютно, хозяйка добрая, прислуга ласковая. Перезнакомился, натурально, со всеми ее артистическими гостями».

Узнав о театральных знакомствах сына, Александра Леонтьевна 1 ноября 1901 года попросила его о помощи:

«Дорогой Лешуреночек…

Завтра хочу послать тебе одну драму. Орудуй, делай с ней, что вы там найдете более удобным. Папа было предложил мне самой поехать и хлопотать, да я говорю, что в жизнь свою ничего для себя не устроила, а ты дошлый, с людьми легко сходишься, и уж если чего захочешь, так тебя нелегко с тракта сдвинуть. Кстати ты уже познакомился с нужными людьми. Потом еще очень важно: уж конечно, ты для всех интереснее, чем твоя старая мать, и конечно, для тебя охотнее сделают…

Мой дорогой сынишка, крепко целую тебя».

Вскоре А. Л. Толстая послала в Петербург рукопись своей драмы «Козочкин хутор». Но до сцены эта пьеса не дошла. Возможно, у Алексея, занятого учебой, не нашлось времени, а может быть, и влияния для того, чтобы выполнить просьбу матери.

Студенческие волнения

Осенью 1901 года газеты писали о студенческих беспорядках в столице. 13 ноября Алексей, чтобы родители не волновались, сообщил им:

«Дорогие мама и папа, спешу вас успокоить: беспорядков никаких нет…

Хотя я репетиции кончу и рано, но выеду наверно, не раньше 14, 15, т. к. взял себе очень трудную и сложную работу – проектировать машину: строгательный станок. Этот чертеж зачтется мне за два, но, между тем, он займет очень много времени, т. к. придется снимать с натуры все детали. Вчера были мы с Юлией в Александринском театре. Шла сказка Шекспира “Сон в летнюю ночь”. Декорации и постановка были чудные, получалась полная иллюзия. Эльфы – маленькие, совсем маленькие девочки и мальчики были так костюмированы, что были похожи на цветы, на мух и т. д. Но что удивительно, так это то, что все эти клопы чудно танцуют. Теперь я так полюбил Александринский театр, что думаю почти никуда, кроме него, не ходить. Опера слишком утомляет, у меня ведь плохой слух, и я не понимаю музыки. Посылаю вам карточку Комиссаржевской, моей любимицы. Вот вы пришли бы в восторг от нее…

Юлия обложилась кругом черепами и зубрит напропалую, и даже ничем не вытащишь в театр. Нам обоим смерть как хочется в Самару, сил нет…

Пока прощайте, крепко целую вас.

А. Т.».

Недовольство в студенческой среде усилилось после того, как 22 ноября 1901 года министр народного просвещения П. С. Ванновский утвердил «Временные правила об организации студенческих учреждений».

Они предоставляли студентам право собраний только «под надзором полиции». Вернувшись с рождественских каникул, Алексей написал родителям в январе 1902 года:

«Дорогие папа и мама, доехали мы очень хорошо…

У нас на сегодня должна была быть сходка по поводу введения новой реформы. Сходка была до чрезвычайности горячая. И представьте себе – не было ни одной противной речи; все, точно сговорились, говорили на одну тему: не принимать реформу. Таков и был результат сходки. Формулу решили послать через директора министру…

Крепко целую вас.

А. Т.

Юлия Вам кланяется».

Политическая атмосфера в стране накалялась, революционное настроение захватывало всё большее число жителей Российской империи. И А. Н. Толстой, четыре месяца назад писавший родителям: «Пока я человек смирный и думаю только заниматься, ибо во всех беспорядках, как еще не коснувшихся меня, ни черта не понимаю», 3 марта 1902 года принял участие в демонстрации студентов и рабочих у Казанского собора. В этот же день сообщил родителям:

«Дорогие папа и мама, сперва распространюсь о текущих событиях, потом о делах, ибо первые гораздо сейчас более интересуют меня, чем денежные операции. Сегодня у нас на Невском была демонстрация. Что это было – Боже мой. Представь, несколько сот тысяч публики на панелях, по улице езда и несколько десятков нарядов пешей и конной полиции и конных жандармов. Были и солдаты, но их прятали по дворам. Демонстранты не собрались, как раньше, в одном месте, а разбились на кучки и смешались с толпой. И вот, от времени до времени, выкидывали красное знамя, кричали: “Да здравствует Революция, долой самодержавие”. На них накидывались верховые, а они рассыпались. В одном месте били шашками (плашмя). Всё время на Невском у Николаевского вокзала и до Исаакиевского собора двигалась толпа. Оживление было страшное. И так до вечера. Жертв было, кажется, очень мало. В университете занятия начались, но студенты-забастовщики лупят студентов не забастовщиков, и обратно. Путейский тоже открыт. Наш неопределенно. Вот в кратких чертах события этого времени… Я устроился у Сергея12 на заводе на практику, начну с июля месяца. Это хотя и будет сравнительно грустно, но это необходимо. Я могу в одно лето познакомиться с его производством – оно не хитрое…

Теперь перейдем к делам. Когда я приеду? А это сам черт знает. Вчера мы с Юлей подсчитали, и оказывается, что не раньше середины мая. Приедем оба с Юлей на пароходе. Свадьбу лучше всего справлять в Тургеневе, но не забудьте, что числа 4 июня начинается пост и венчать уже не станут до августа. Т. ч. оглашение нужно начать с середины мая.

Крепко целую вас втроем.

Юля целует

А. Т.».

Васильевский остров, третья линия, 16. Здесь А. Толстой снимал комнату во время учебы в Технологическом институте

Чтобы не волновать родителей, Алексей в этом письме не сообщил о происшествии, случившемся с ним во время демонстрации. Позднее в автобиографии написал: «Как все, я участвовал в студенческих волнениях и забастовках, состоял в социал-демократической фракции и в столовой комиссии Технологического института. В 1903 (правильно: 1902. – Е. Н.) году у Казанского собора во время демонстрации едва не был убит брошенным булыжником, – меня спасла книга, засунутая на груди за шинель».

Учеба продолжается

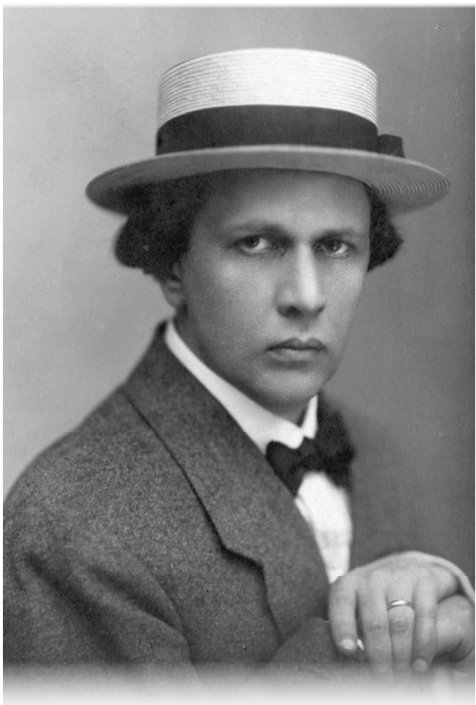

А. Н. Толстой – студент Технологического института

Учеба в Технологическом институте не была остановлена. В середине марта 1902 года Алексей написал в Самару:

«Дорогие папа и мама, простите, что долго не писал. Но это время я так уставал, что, право, было не до писем.

В прошлый понедельник сдал сразу 2 репетиции – по начертательной геометрии и аналитической геометрии, сдал обе на 5, это значит, что по этим предметам я уже перешел на второй курс, т. к. даже если я сдал бы экзамен на единицу, то все-таки будет в среднем переходной бал. Теперь готовлюсь к статике твердого тела, читать 150 листов, я на это определил 3 дня, ну, конечно, устаю, как собака.

У нас пока успокоилось, но зато очень много вышибли народу из институтов…

Был в знаменитом театре Московской Художественной труппы. Ну, если бы вы видели это, то никогда ничего другого бы смотреть не пошли. Получается полнейшая иллюзия, тяжелая драма Гауптмана “Михаэль Крамер” прямо непереносна.

Артисты стараются не выдаваться, но все играют в одном общем высоком тоне. Декорация – жизнь, усмотрены мельчайшие подробности. Нет ни приподнятых монологов, ни сценических условностей (напр., не становиться спиной к публике или не говорить, когда на сцене шум). Вы видите живых людей в обыкновенной обстановке.

Юлия видела “Три сестры” Чехова и говорила, что их нельзя читать – скучны, но на сцене М. Х. Т. они прямо великолепны. Это конек Художественной труппы…

Был на кустарной промышленной выставке. О, это стоит посмотреть. Выставка богатая и интересная. Всё, что в России есть интересного по этой части, всё привезено сюда. Дамы петербургские настоящие идиотки, стоят и ахают около самой обыкновенной девчонки, щупают ее, нюхают, идиотки, точно не видали никогда крестьянской девчонки…

Крепко целую Вас.

Ваш А. Толстой».

Учеба в институте всё продолжалась. Осенью 1903 года Алексей написал в Самару:

«Новенького у нас ничего нет, а относительно нас скажу, что чем Юлия занимается больше, тем меньше я. Теперь я узнал, какое растлевающее влияние имеют наши репетиции в институте. <…> И в результате получаются отрывочные нагроможденные знания. Словом, если бы все пять курсов у нас были репетиции, то я столько бы знал по окончании, сколько при поступлении. Но, слава Богу, нынешним годом они и заканчиваются».

Помимо академического учебного процесса, студенты Технологического института должны были проходить производственную практику. А. Н. Толстой летом 1902 года работал на Сугинском стекольном заводе под Елабугой. Весной 1904 года – на Балтийском судостроительном пушечно-литейном заводе. Весной 1905 года – на Невьянском заводе, а затем принял участие в уральской экспедиции своего тестя Василия Михайловича Рожанского, предпринятой с целью разыскания месторождений золота. 8 июля 1905 года Алексей писал родителям из Кундравинской долины, расположенной недалеко от озера Еланчик:

«Милые папа и мама!

И до сих пор относительно золота ничего не известно; каждый день я в ожидании, вот-вот окажутся благоприятные результаты, но пока ничего. <…>

Вообще разведки и сама золотая промышленность – самая азартная игра, которую только можно выдумать.

Жизнь мы ведем полудикую, большую часть времени на воздухе, в ходьбе, в болоте, на охоте. Попы, у которых мы живем на заимке и которых Всеволод Михайлович лечит, доставляют нам в виде презента всё необходимое…

Я немного прихворнул, у меня был нарыв, потом лихорадка. Но в общем всё обходится благополучно, хотя каждый день прихожу мокрым из болота.

Здесь весь июнь стояли дожди и холода, но в июле погода сразу переменилась. Комаров немного, местность чудная. Охота какая угодно: на козлов, красную дичь, болотную и полевую.

По окончании работ, которые кончатся во всяком случае до августа, поеду прямо в Самару, потом в Казань.

Пока целую вас.

Ваш А. Т.».

Дрезден

Первая русская революция, начавшаяся в январе 1905 года – трагическим Кровавым воскресеньем, всё набирала силу. К осени Петербург был охвачен забастовками. Были приостановлены занятия в высших учебных заведениях. В феврале 1906 года А. Н. Толстой отправился продолжать учебу в Дрезден, где поступил на механическое отделение Саксонской высшей технической школы. В Германию будущий писатель выехал один, без жены. 25 февраля 1906 года Алексей написал родителям:

«Милые папа и мама!

Итак, я в Дрездене. Что за удивительная страна Германия. Всюду видишь роскошно обработанные поля, дороги, обсаженные деревьями, деревни, правда, небольшие, но с прекрасными каменными постройками, оранжереей, каналы, осушительные дренажи, сады, вычищенные и благоустроенные леса. (Теперь здесь весна и ходят без пальто, кроме сегодняшнего дня.) А города welcher Ordnung13. Всё красивые здания, везде асфальт и клинкер, трамваи, автомобили, хорошие красивые магазины.

Публика удивительно ровная. Вообще нигде не видно ни нашего убожества, ни нашего сочетания глупой роскоши с беспорядочностью и недомыслием…<…>».

Через полмесяца Алексей сообщил:

«Милые папа и мама!..

Был на Сикстинской Мадонне. Боже мой! Страшное впечатление, и чем больше всматриваешься, тем сильнее. Столько глубины чувства и мысли, что не верится, что это создание рук человеческих.

Был в Саксонской Швейцарии, откуда и послал вам открытку. Головокружительная красота. Вообще здесь жизнь хорошая, светлая, и благоприятные условия, чтобы сделать ее таковой, хотя на немцев это не действует – они знают свое пиво и больше ничего.

Зато иностранцы (которыми кишит Дрезден) чувствуют и живут за них.

Теперь дела. Т. к. здесь ходят слухи, что в России будет забастовка и т. к. мне хотелось бы, чтобы Юлия приехала сюда до мая месяца, то нельзя ли достать деньги хоть под % 1000 рублей и переслать их через Дрезденский банк (мне). 2260 марок хватило бы нам месяцев на 7 с избытком. А пока пришлите мне, Христа ради, 15 рублей в пакетике сейчас, нужно за сапожки и шапочку отдать.

Alexisostka, который вас крепко целует и извиняется за беспокойство».

Юлия к мужу не приехала. Алексей же вскоре встретил в Германии женщину, которая через некоторое время стала его второй женой.

Смерть матери

Покинуть Дрезден будущему писателю пришлось раньше, чем он предполагал.

Позднее, в автобиографическом рассказе «Непостижимое», А. Н. Толстой описал события лета 1906 года:

«Я жил тогда в Германии, в Дрездене, учился в технологическом институте. Жил обычной жизнью студента, как живут все. Перед самыми экзаменами я вдруг без всяких причин почувствовал безотчетное беспокойство, какую-то странную и сильную тревогу. В два дня я собрался и уехал в Россию, к матери…

Поездка по Волге была жуткой. В то лето начались аграрные беспорядки, и по ночам горизонт пылал заревом пожаров».

И по прибытии на место ощущение тревоги не пропадало, а только усиливалось. Самара встретила Алексея Николаевича в огне. 19 июля в городе начался страшный пожар. А затем – 21 июля – террористы убили самарского губернатора И. Л. Блока. А. Н. Толстой оказался свидетелем преступления. Он написал в «Непостижимом»: «Потрясенный всем пережитым и виденным, я пошел к знакомым, где остановилась моя матушка. Встречаю своего тестя – врача, и вот что он говорит мне: “Не пугайся. Случилась скверная вещь. Александра Леонтьевна (моя мать) без сознания – у нее менингит”. Утром моя матушка скончалась».

Тяжелейшая для А. Н. Толстого жизненная трагедия произошла 25 июля 1906 года. Он очень сильно переживал смерть матери, самого близкого ему человека. В автобиографии 1913 года написал о ней: «Я не знаю до сих пор женщины более возвышенной, чистой и прекрасной». Будущий писатель корил себя за то, что в последние годы доставил матери много страданий, связанных с его слишком ранней женитьбой.

Размышляя о произошедшем, А. Н. Толстой пришел к решению изменить себя, свою жизнь. Осенью 1907 года написал отчиму:

«Милый папочка!

Несмотря на долгое молчание, я всё время думал о тебе, и всегда сжималось сердце о твоем одиночестве.

Ты, конечно, спросишь, почему я не приехал или не писал. Если бы ты знал ту огромную перемену во всей моей жизни, которая произошла за весь этот год, совершенно перевернула мои мировоззрения, этику, отношение к людям и к жизни, то, может быть, дорогой папочка, ты немного смягчился. Я знаю, как тяжело было тебе и маме видеть, как труды их по созданию моей личности разлетелись, как пыль, после моей женитьбы. <…> Прошло пять лет, и вот год тому назад я зачеркнул эти пять лет и стал продолжать то, что вы создали, и на чем произошла остановка 5 лет тому назад. Словом, учитывая теперь прошлое, вижу, что ни одно слово ваше не прошло, не заложив во мне следа, не было толчка, который бы я не признал полезным. Всё, что я достиг, обязано твоему и маминому воспитанию.<…>».

В преждевременной смерти матери А. Н. Толстой винил не только себя, но и Рожанских. В сентябре 1908 года написал отчиму:

«Вот мне радостно, что с тобой могу говорить, не опоздал еще сказать тебе, всю жизнь работавшему во имя любви и долга, что теперь я понимаю то, что раньше скрыто было, оценить могу тебя, и грустно, что поздно сказать это мамочке, всегда тяжело, что умерла она, видя свое единственное сердце не раскрывшимся красоте, черствым.

Вот этого никогда не прощу ни себе, ни Рожанским, которые безусловно сделали столько вреда и мне, и тебе, и маме».

Смерть матери оживила воспоминания о том, как она старалась поставить сына на литературный путь. Позднее А. Н. Толстой написал:

Александра Леонтьевна Толстая – мать писателя

«В одну из зим – мне было лет десять – матушка посоветовала мне написать рассказ. Она очень хотела, чтобы я стал писателем. Много вечеров я корпел над приключениями мальчика Стёпки… Я ничего не помню из этого рассказа, кроме фразы, что снег под луной блестел, как бриллиантовый. Бриллиантов я никогда не видел, но мне это понравилось. Рассказ про Стёпку вышел, очевидно, неудачным, – матушка меня больше не принуждала к творчеству». В другой автобиографии, 1932 года, писатель так сказал о своих первых литературных опусах: «Литературные опыты мои были чрезвычайно жалкими и тусклыми – десятка два стихотворений настолько неоригинальных и серых, что мама, мечтавшая о моем литературном будущем, сказала мне как-то со вздохом (прочтя тетрадку стихов): “Всё это очень бесцветно, видимо, тебе действительно нужно идти по технической карьере”».

И всё же родители всячески поддерживали любые попытки литературного творчества, предпринимаемые сыном. А. А. Бостром 6 августа 1901 года писал Алексею:

«Хотелось бы мне, чтобы это письмо ты получил до экзаменов по русскому языку, чтобы ты ободрился.

Это обманчивое в тебе чувство, будто ты совсем разучился писать. Нам виднее. Твои письма нам, которые ты пишешь наспех, видимо не перечитывая, производят очень отрадное впечатление даже по их форме. Всё больше и больше чувствуется, что слова и фразы приходят в бессознательное повиновение мысли, не только повседневной, но и окрыленной обобщениями.

“…Страннее всего то, что вследствие усиленной работы отвыкаешь не только думать, но и вспоминать что-нибудь. Всё недавнее прошедшее отошло ужасно глубоко вдаль и представляется чем-то далеким-туманным. Это неприятно. Постоянное сосредоточивание мысли в известном направлении и странно узкий горизонт неприятно действуют. Не хватает того, что мы обыкновенно называем духовной жизнью…”

Этот тонкий анализ своего душевного состояния передан тобой такими простыми и правильными выражениями, что мы точно не письмо твое читаем, а непосредственно воспринимаем твои мысли. Это и есть идеал изложения. Самоуничтожение языка, как посредствующего звена между пишущим и читающим, есть путь прогресса истинного просторечия, достигаемого, конечно, только умной практикой в том же языке.

Вот почему, читая твои письма, нам сдается, что у тебя хорошая практика, что у Войтинского ты встретил верный метод, словом, что ты сильно прогрессируешь. Если же ты сам этого не замечаешь, то потому, что требования твои к самому себе опережают даже твои успехи».

3 марта 1902 года Алексей сообщил родителям: «…Кажется, буду участвовать в журнале “Юный читатель”, если Николай одобрит мои произведения… Я уже начал Детские воспоминания, кажется, что удачно».

Упомянутый в письме Николай – Николай Александрович Шишков – был членом редакции выходившего в Петербурге с 1899 по 1906 год еженедельного иллюстрированного журнала «Юный читатель», а также родственником и близким другом А. Л. Толстой. Он, видимо, не одобрил сочинения молодого автора, так как ни одно из произведений А. Н. Толстого в «Юном читателе» не появилось. Но юноша продолжал писать, еще не осознавая, что станет профессиональным литератором.

Глава третья

(1907–1912)

Вступление в литературу

Хронологическая канва

1907, апрель – в Петербурге выходит первая книжка А. Н. Толстого «Лирика».

Лето – А. Н. Толстой с Ю. В. Рожанской едет в Италию, но вскоре один возвращается в Россию и вместе с С. И. Дымшиц поселяется в деревне Лутахенде на берегу Финского залива.

Осень – А. Н. Толстой и С. И. Дымшиц поступают в школу живописи Е. Н. Званцевой, где преподает Л. С. Бакст.

1908, январь – А. Н. Толстой с С. И. Дымшиц едет в Париж, где знакомится с поэтами Андреем Белым, В. Я. Брюсовым, М. А. Волошиным, Н. С. Гумилёвым, прозаиком А. М. Ремизовым, а также с художниками В. П. Белкиным, Е. С. Кругликовой, К. С. Петровым-Водкиным.

11 мая – в Самаре умирает сын А. Н. Толстого Юрий.

Ноябрь – А. Н. Толстой возвращается в Россию.

1909, весна – А. Н. Толстой посещает «башню» Вячеслава Иванова, участвует в организации «Академии поэтов», знакомится с И. Ф. Анненским и Ф. К. Сологубом.

Лето – А. Н. Толстой отдыхает в Коктебеле.

Осень – А. Н. Толстой участвует в журнале «Аполлон», знакомится с И. А. Буниным. Выходят «Сорочьи сказки».

22 ноября – дуэль между Н. С. Гумилёвым и М. А. Волошиным. А. Н. Толстой – секундант М. А. Волошина.

30 ноября – в Петербурге умирает И. Ф. Анненский.

1910, лето – А. Н. Толстой в дачном месте под Ревелем пишет роман «Две жизни».

Апрель – А. Н. Толстой с С. И. Дымшиц едет в Париж.

10 августа – в Париже рождается дочь писателя Марианна.

Октябрь – возвращение А. Н. Толстого в Петербург.

1912, лето – А. Н. Толстой отдыхает в Коктебеле.

Первая книжка

После смерти матери на Алексея нахлынуло желание сочинять стихи. Их молодой автор захотел выпустить в виде книжки. В октябре 1906 года написал отчиму:

«Я совершенно погрузился в занятия, скоро сдаю 5-й экзамен, т. е. тогда будет прочитано и сдано всего 3000 страниц и бесконечное количество всевозможных чертежей. Потом состою членом столовой комиссии в нашем институте и, кроме всего прочего, занимаюсь стихосложением и литературой. Я, знаешь, думаю выпустить сборник своих стихов. Накупил я сборников всевозможных поэтов целую кучу и вижу, что мои стихи лучше многих из них. Странная вещь: я не писал приблизительно с мая месяца ни одной строчки и теперь, когда начал вновь, то вижу, какой прогресс произошел во мне. Я не скажу, чтобы увеличилась легкость писания, нет, а обработка темы: стихи, написанные ½ года [назад], кажутся теперь мальчишескими.

Итак, благослови мой первый шаг. Все-таки страшновато. Конечно, приступлю к осуществлению не раньше января или февраля месяца.

В газетах помещать очень не хочется, нужно приноравливаться к условиям и требованиям ее, писать не дописывая, говорить не договаривая.

Только не знаю, понравятся ли тебе мои стихи; я выбрал для них среднюю форму между Некрасовым и Бальмонтом, говоря примерами, и думаю, что это самое подходящее.

Исходная точка: торжество социализма и критика буржуазного строя. Как видишь, я нового ничего не желаю (да и не смогу) открыть, но мне обидно за наших поэтов – Ницше утащил их всех “в холодную высь с предзакатным сияньем”, и они при всем старании не могут оттуда сползть, а если и пытаются, то летят кверх ногами, выписывая в воздухе очень некрасивые пируэты. К счастью, Ницше меня никуда не таскал, по той простой причине, что я ознакомился не с ним, а с г-ом Каутским, и поэтому я избрал себе такую платформу».

До этого времени Алексею удалось опубликовать всего лишь три стихотворения в «Волжском листке»: «Далекие» (6 декабря 1905 года), «Сон» (18 декабря 1905 года) и «Новый год» (1 января 1906 года), да еще одно стихотворение – «Спаситель» – в газете «Правда Божия» (2 апреля 1906 года).

Выполняя свое намерение, высказанное в письме к отчиму, молодой автор напечатал за свои деньги в петербургской типографии С. М. Муллера 500 экземпляров сборника, содержащего 46 стихотворений. Книжка увидела свет в апреле 1907 года. Она называлась «Лирика: Январь – март 1907 г.». О «торжестве социализма и критике буржуазного строя» в ней ничего не говорилось. Это была чистая лирика, по большей части любовная, созданная автором, как явствует из названия книжки, в последние несколько месяцев.

С. И. Дымшиц свидетельствует: «В выпуске этой книги Толстому помог его приятель, незначительный поэт Фандерфлит, который материально поддержал издание». Константин Петрович Фан-дер-Флит (так правильно пишется фамилия) не только выделил некоторую сумму денег на печатание «Лирики», но и нарисовал обложку для нее.