Полная версия

Советский граф Алексей Толстой

Наконец, были дети из состоятельных семей, интеллигентных и неинтеллигентных, – их связывало общее общество; они бывали друг у друга дома, встречались на катке, в театре и т. д. <…>

Так было и с Толстым; в первый год выбор друзей определялся малосодержательными факторами: он был “большой” в классе и его друзья – также, он был из состоятельной семьи – те или другие из товарищей – также. Кроме того, связывала некоторая уже зрелость вкусов: юноша перерос классную мелкоту, с еще не изжитыми интересами и нравами младших классов, с ее не изжитыми еще драками, слезами, крикливостью и т. п. У “больших” же вместо этого появилось более сложное, менее доступное маленьким, вместо беготни по соседним улицам и дворам и примитивного спорта (игры в чушки, лапту и т. д.) – катанье на общественном катке, танцы и уже заметный интерес к зданию против реального училища, где помещалась первая женская гимназия. Итак, ближайшее товарищеское окружение А. Толстого в первый год определялось двумя обстоятельствами: “большой” и состоятельный…

Толстой 5, 6 и 7-го классов вспоминается мне как жизнерадостный, дружелюбно настроенный ко всем товарищам юноша, еще тогда проявивший ту склонность и способность к юмору, которые в развитой уже форме сказались впоследствии в его произведениях. Юношеские проявления этой юмористической жилки носили, конечно, более или менее примитивный характер: Лешка Толстой любил “отмочить” какую-нибудь шутку, огорошить кого-нибудь (включая и учителей) неожиданной выходкой».

Какие преподаватели были у Алексея в Самарском реальном училище? Е. Ю. Ган вспоминал:

«Когда я поступил в Самарское реальное училище, директором его был А. П. Херувимов, очень добрый человек, который, кажется, не столько интересовался своей чиновничьей карьерой, сколько вечерним отдыхом в коммерческом клубе за картами среди приятелей – самарских “отцов города”. В конце концов он и бросил директорство, поступив при помощи своих приятелей на спокойное место члена правления Купеческого банка. Директором сделался бывший при Херувимове инспектором М. П. Хижняков – фигура весьма старомодная: высокий, худой, с длинной узкой бородой старик. В сущности, тоже добрый человек. Хижняков проявил себя по отношению к ученикам как неумолимо строгое начальство…

Инспектором после Хижнякова стал В. Н. Волков, учитель истории и географии…<…>

Это был еще молодой и довольно франтоватый человек, всегда являвшийся в чистеньком форменном вицмундире. Он имел претензии на роль учителя, пробуждающего в молодежи высшие интересы. Он старался держаться с учениками дружеского тона, часто улыбался, но все же это носило какой-то пресный характер. Такими же пресными казались ученикам и пробуждаемые им в нас “высшие” интересы – конечно, исключительно в смысле приобщения нас к высотам поэзии и художественной прозы.

Тут все сводилось больше к мечтательности Жуковского и сентиментальности Карамзина, хотя “Бедную Лизу” он читал нам с насмешливо-снисходительной улыбкой.

Суждения о Пушкине, Лермонтове, Гоголе ничем не отличались от того, что мы могли найти в учебниках по литературе (главным образом Незеленова), одобренных начальством. Гоголем, собственно, и кончалась наша литература.

Стараясь казаться учителем независимым, Виноградов все-таки заметно пугался, когда у нас выскакивали имена Писарева и Добролюбова; тут он старался замять разговор, избегая необходимости выступать в роли слуги реакционного начальства.

Таким образом, кроме отвлеченных рассуждений о высоком и прекрасном, мы ничего от Виноградова не получали. Писали мы по его заданиям сочинения на темы вроде: “Да, жалок тот, в ком совесть нечиста!” (из “Б. Годунова” Пушкина), “Счастье не вне, а в нас самих” и т. д.

Тут интересно отметить, что, несмотря на то что не мог же литературный талант Толстого не сказаться в этих самых ранних его произведениях, ни учитель, ни мы ничего не замечали. Учитель ставил Толстому четверки; помню, только один раз стал хвалить одно из сочинений Толстого, отметив в нем образность языка, и поставил ему пятерку».

Сначала мать и сын Толстые жили в меблированных комнатах на Предтеченской улице, в доме № 34, но через месяц переехали на квартиру в доме № 55 по Николаевской улице. Бывавшая здесь у них в гостях М. Л. Тургенева вспоминала:

«Помню, как поступал Алеша в реальное училище… Алексей Аполлонович и Саша решили снять в Самаре квартиру. Саша чтобы жила с Алексеем в Самаре, а Алексей Аполлонович чтобы только наезжал, не бросал хозяйство.

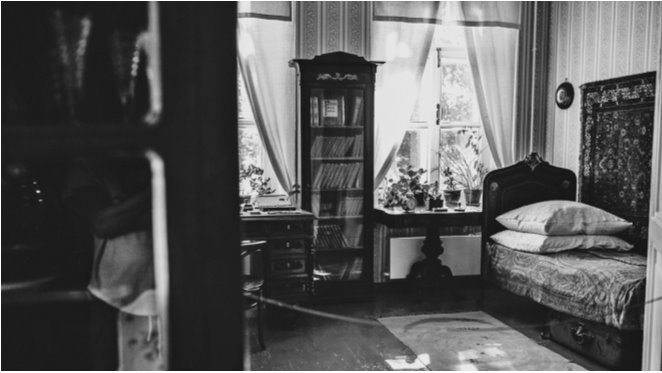

Как сейчас помню, небольшой домик с подъездом со двора и светлую детскую комнату Алеши: кровать, стол с книгами и тетрадями, верстак, столярные инструменты, пол покрыт стружками, опилками. Алеша часто пилил, строгал и дрова колол. Алеша толстенький и жизнерадостный. Саша довольная, что он уже поступил в училище, занятая письменной работой, и стряпней, и шитьем. Было очень уютно и душевно у них».

Комната Алеши

Летом 1899 года в доме № 55 на Николаевской улице произошел пожар. Толстые вынуждены были сменить квартиру. Они переехали на Почтовую улицу, в дом Ароновой. А в конце того же года А. А. Бостром продал Сосновку и вскоре купил дом на Саратовской улице, куда и перебралась семья. Е. Ю. Ган вспоминал:

«Потом семья Толстого жила на Саратовской (сейчас улица Фрунзе) во дворе каменного дома рядом с костелом; там имеется и теперь деревянный двухэтажный дом; Толстой жил во втором этаже его…

Когда мы были в 7-м классе, Бостром, чтобы больше войти в круг наших интересов, предложил нам прочесть цикл лекций по логике и довольно успешно начал их. Кончились лекции, впрочем, довольно скоро – после двух-трех – не знаю почему».

Усадьба на ул. Саратовской. В настоящее время – усадьба-музей А. Н. Толстого

Летом реалисты совершали прогулки на лодках. Их описал Евгений Ган:

«Помню широкую гладь разлившейся Самарки и нашу компанию в лодках, и в частности обычно улыбающегося от избытка жизнерадостности Алешу Толстого, на этот раз делавшего крайне серьезную мину, с честью поддерживавшего наше право быть кавалерами столь серьезных девиц. Тут, конечно, сильно приходилось налегать и на Писарева, и на Бокля, не забывая и Спенсера с Миллем (Маркс тогда был нам мало известен). Заезжали далеко на Татьянку, там высаживались, пили чай (выпивки не полагалось). Так, в разговорах, пении и прогулках по лесу, проходила ночь. К городу подъезжали уже на рассвете и расставались довольные друг другом».

Зимой досуг проводили иначе. Е. Ю. Ган вспоминал:

«Что касается зимних каникул… припоминаю путешествие на санях из города в Томашев Колок (больница для умалишенных). У директора этого учреждения была дочь в гимназии и сыновья-гимназисты. Решено было устроить для пациентов доктора любительский спектакль».

В молодежном театральном кружке произошло важное для будущего писателя знакомство – с дочерью главного врача земской больницы Юлией Васильевной Рожанской.

Опасный возраст

Алексей – подросток. Опасный возраст. Мать постоянно думает о том, каким человеком станет ее младший сын. Своими переживаниями Александра Леонтьевна делится с мужем, 27 апреля 1899 года пишет ему из Самары:

«Дорогой мой Лешуренок! Ты не поверишь, если я скажу, откуда мы с Лелей сейчас возвратились. Из Симбирска! Ей-Богу!..<…>

На пароходе у нас с Лелей был очень серьезный разговор о ценности жизни. Оказывается, он, подобно Пыровичу7, задумывается о том, что не стоит жить, и говорит, что не боится умереть и иногда думает о смерти, и только жаль нас. Он спрашивает: для чего жить, какая цель? Наслаждение – цель слишком низкая, а на что-нибудь крупное, на полезное дело он не чувствует себя способным. Вообще он кажется себе мелким, ничтожным, неумелым, несерьезным. Я много ему говорила, стараясь поднять в нем бодрость и показать, что все у него еще впереди. Я ему говорила, что человек может быть господином своей судьбы и сам себе выбрать дело по желанию и что теперь самое важное его дело – готовиться к жизни, т. е. учиться и вырабатывать себе характер. Не знаю, насколько я на него произвела впечатление, он такой скрытный и как-то стыдится показывать то, что чувствует. <…>

Крепко целую тебя, мое сокровище, Лешурёночек мой золотой, и жду с нетерпением».

Комната матери

Через четыре месяца, 7 сентября, А. Л. Толстая посылает мужу еще одно письмо, где речь идет о сыне:

«Леля очень мил, и у него появляется наклонность подумать. Завел себе книжечку и записывает во время уроков слова учителей и очень дельно, схватывает главную мысль. Взял у меня “Единство физических сил” Секки8 и начал читать. Не знаю, что из этого чтения выйдет. Говорит, что интересно. У нас с ним выходят разговоры по душе, и заботится он обо мне. Не знаю, что дальше будет, а только совсем другой, чем в деревне. Скверно она на него действует. Конечно, это оттого, что он жизненный мальчик, и обстановка очень на него влияет; в городе есть умственный интерес, а в деревне его нет».

Еще через полтора месяца, 22 октября, сообщила:

«Лелька у нас увлекающийся мужчина, изменил даже своим барышням, все пишет стихи. Мне надо наблюдать, чтобы это не вредило его занятиям. Думаешь, он учит тригонометрию, посмотришь – а он сидит и коротенькие строчки кропает. Некоторые у него очень недурно выходят. Приведу тебе для примера одно.

Он с палубы сброшен был в море волноюИ тиной окутан и влагой морскою.Когда он очнулся – в туманной далиБоролися с ветром его корабли.Кругом бушевало нещадное море,И синие волны, грохоча и споря,Бросалися в бездну и там замирали,И пенной громадой по ветру взлетали.И он разрезал их усталой рукою,Отчаянно споря с пучиной морскою.Но где же бороться с грохочущим валомСлабеющим силам, больным и усталым.И вот закрываются бледные очи,И дланям холодным бороться нет мочи.Грохочет, бушует нещадное море.Что до людского, безумного горя.Это не море, где волны грохочут,Это толпа, где над горем хохочут!Не правда ли, мило? У него, положительно, есть способности, а теперь является и любовь к писанию. Это очень полезно, т. к. занимает его с пользой, и у него вырабатывается слог. В этом он, положительно, делает большие успехи. Он пишет и стихами, и прозой. Товарищи его хвалят, а у него немножко кружится голова. Слава Богу, что про Трансвааль забыл, а то на днях он объявил, что хочет ехать туда сражаться с англичанами за независимость буров и что из Петербурга несколько гимназистов уехало с этой же целью. Забыла я ему сказать, что храбрых гимназистов уже изловили и возвратили обратно в недра их огорченных семейств. Впрочем, за писанием стихов он сам забыл о своем намерении».

Через полторы недели, 3 ноября, Александра Леонтьевна посылает мужу еще одно письмо, в котором опять речь идет о нравственном развитии сына:

«Лешурочка, на днях у нас был Коля Масловский9, опять у него зашел спор с Лелей об альтруизме и эгоизме, и опять вначале, не разобрав хорошенько, я начала оспаривать Лелю, но когда он яснее выразил свою мысль, то не могла с ним не согласиться. Поразительная вещь, он такие радикальные мысли высказывает, что сначала даже испугаешься. В этот раз он доказывал, что не альтруисты, а эгоисты двигали прогресс. Кажется, парадоксально, а вместе с тем, развивая свою мысль, он пришел к историческому материализму, т. е., что массы, двигавшие историю и прогресс, сами-то двигались не филантропическими идеями, а побуждениями эгоизма. Так он даже защищал капиталистов, показывая, что они много сделали для прогресса, накопляя капитал, и, не желая того, двигали науку и прогресс…

Я понимаю, что ему хотелось бы коротких, ясных статей, вроде статей в “Жизни”10 или твоих. Привези, пожалуйста, с собой “Жизнь”. Говорят, в последней книжке очень интересная статья “О материалистическом понимании истории”11. Лелька ко дню моего рождения написал мне прелестные стихи, которые я тебе посылаю. Положительно у него талант. Заметь, как сильно выражена его мысль».

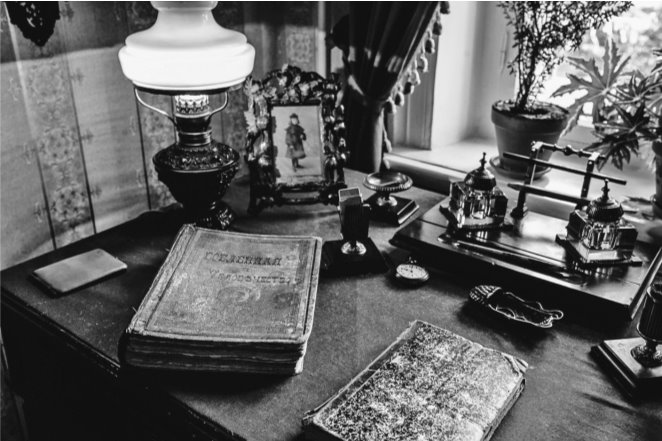

Кабинет Бострома

В 1900 году произошло событие, о котором нельзя не сказать, – 9 февраля в Ницце умер граф Николай Александрович Толстой. Хоронили его через две с половиной недели, 27 февраля, в Самаре. На похоронах присутствовала Александра Леонтьевна со своим младшим сыном.

Технологический институт

А. Н. Толстой успешно сдал выпускные экзамены и, получив 28 мая 1901 года свидетельство об окончании 7-го класса Самарского реального училища, тотчас отправился на отдых в Хвалынск, где у Рожанских, родителей его будущей жены, была дача. О благополучном прибытии на место известил мать.

В середине июня Алексей отправился в Петербург для получения высшего образования. Но сначала поселился не в столице, а недалеко от нее – в Териоках, где поступил в частную подготовительную школу С. И. Войтинского (профессора Петербургского электротехнического института). Вскоре молодой человек убедился в том, насколько малы его знания, полученные в Самарском реальном училище. Мечта о Горном институте стала для него мало реальной. В начале августа 1901 года Алексей написал отчиму:

«Дорогой папочка, большое спасибо тебе за письмо…

Скоро мы переезжаем в город. А пока кончаем курс математики, которую, к слову сказать, я знаю не особенно хорошо. Т. ч. поступить в Горный у меня очень и очень мало шансов. Это меня ужасно угнетает. Неужели все труды пропадут даром и придется ехать за границу. Но всё выяснится через 2 недели, т. к. экзамены начнутся с 16 числа.

Ну, прощай, дорогой папочка. Целую мамочку, целую вас обоих.

Ваш А. Т.».

Доходный дом Николая и Елены Брусницыных (Васильевский остров, 9 линия, д. 42), в котором летом 1901 года в квартире у сестры своей матери поселился А. Толстой

А. Н. Толстому очень хотелось поступить в вуз, и он подал документы сразу в несколько институтов – в Горный, в Технологический, в Лесной и в Институт гражданских инженеров. Однако вступительные экзамены держал только в два из них – Горный и Технологический.

Технологический институт

В итоге будущий писатель был принят на механическое отделение Петербургского технологического института.

25 августа молодой человек, уже студент, выехал в Самару. В столицу он вернулся 16 сентября вместе с Ю. В. Рожанской, принятой на медицинские курсы. На следующий день начались занятия.

Редакторская врезка

Юлия Васильевна Рожанская (Смоленкова, 1881–1943) – дочь самарского врача Василия Михайловича Рожанского.

С А. Н. Толстым познакомилась, скорее всего, осенью 1899 года при организации любительского драмкружка. С сентября 1901 года Юлия обучалась на медицинских курсах в Санкт-Петербурге. 3 июня 1902 года состоялось венчание Ю. В. Рожанской и А. Н. Толстого в церкви села Тургенево Ставропольского уезда Самарской губернии.

13 января 1903 года у супругов Толстых родился сын Юрий (скончался от менингита в 1908 г.).

Расстались супруги в 1907 году. Впоследствии Юлия стала женой петербургского купца Ивана Смоленкова, в 1919 году вместе с мужем и его сыном от первого брака Николаем переехала в Ригу. Умерла в свой 63 день рождения в Риге в 1943 году. Похоронена на Покровском кладбище.

В начале октября 1901 года Алексей сообщил родителям:

«Занятия у нас идут полностью, но не на все лекции хожу, так, напр., считаю излишним слушать богословие, иногда пропускаю нач<ертательную> геом<етрию>, т. к. начала ее проходили в реальном. Но уже зато стараюсь не пропускать математики. В самом деле, и предмет-то интересный, и читает Коялович уж больно хорошо. Целые дни просиживаю над чертежами, по вечерам иногда занимаюсь с Мишкой Куст<одиевым>, иногда совершаю путешествие (9 верст) к Ю. В. <…> В общем, занятия совсем обратные реал<ьному> училищу, занимаешься днем. Но скоро придется и покоптеть за книгами, в середине ноября начнутся репетиции, которые нужно по возможности сдать как можно лучше, а то ничего нет легче, как вылететь с первого курса».

Студентам механического отделения на первом курсе в то время читали лекции по богословию и следующим предметам: математика (аналитическая геометрия, высшая алгебра, дифференциальное исчисление и основные сведения из интегрального исчисления), начертательная геометрия, физика, неорганическая химия (металлоиды), теоретическая механика, низшая геодезия, архитектурные формы. Молодых людей также обучали техническому черчению и проводили с ними занятия по архитектурному черчению. Их вели гражданские инженеры А. А. Венсан и А. П. Максимов, а также выпускник Академии художеств (окончил ее в 1891 году со званием классного художника 2-й степени) Е. Е. Баумгартен. Во время учебы в Академии Евгений Евгеньевич получил малую и большую серебряные медали (1889) и малую золотую медаль.

Е. Е. Баумгартен также руководил занятиями рисованием (4 часа в неделю). Вероятно, во время этих занятий у А. Н. Толстого родилась мысль стать художником. Она владела сознанием молодого человека в течение нескольких лет.

Размышления о жизни

О том, с каким окружением он столкнулся в институте, Алексей написал матери 11 октября 1901 года:

«Странная жизнь. Много я читал и слыхал про студенчество, много таких идеальных вещей. На самом деле ведь этого ничего нет. Даже и в помине совсем нет (по кр. мере у нас того бесшабашного духа, той студенческой семьи), всё это, должно быть, давно минувшие грезы. Жизнь та же, только абсолютная свобода и никакого начальства, разве со сторожами иногда скандалить приходится. Я не порицаю нашу жизнь, она мне очень нравится, я только говорю, что нет ничего в ней идеально заманчивого. Мы, технологи, – хорошие ученые ремесленники, и только. Подшипник наш девиз. Путейцы – другое дело. Перчатки, мундиры, щетки для ногтей – их идеал.<…>».

Через неделю Александра Леонтьевна ответила сыну:

«Мне кажется, что твое разочарованное впечатление о студентах несколько сгладится впоследствии. Конечно, есть всякие, но мне кажется, что твой титул, твоя одежда и 100 р. в месяц мешают пока найти самую симпатичную часть студенчества, нуждающуюся, пробивающуюся в жизни своими силами».

Упоминание в письме о титуле – не случайно. А. Л. Толстая уже начала хлопоты о присвоении младшему сыну титула графа. Через два месяца ее усилия привели к успеху – 19 декабря 1901 года Самарское дворянское депутатское собрание вынесло определение о причислении А. Н. Толстого к роду его отца – графа Н. А. Толстого.

Алексей, отвечая на октябрьское письмо матери, написал в начале ноября 1901 года:

«Дорогие папа и мама, начну с того, что я нисколько не обиделся на твое, мама, письмо, напротив, я был очень тронут им, и оно заставило меня задуматься. Над чем? Для кого я живу.

Бывает два рода людей.

Одни живут для себя, другие – для других. Не трудно мне было понять, что я принадлежу к первой группе. В ней же могут быть бесчисленные подразделения. Одни признают только свое “я” и больше ничего. Другие, кроме этого “я”, любят и живут для другого одного человека, одного, т. к. им не хватает сил и любви на нескольких. Буду говорить откровенно. Сперва “этот другой” были вы (ты и папа), потом постепенно перешло на Юлю. Да, я могу сказать, что она стала для меня всем, она есть цель в жизни, для нее я работаю и живу. Это началось с моего отъезда в Териоки, где пришлось потратить столько сил для подготовки. Мне кажется, что это чувство немного подходит к чувству матери, которая, страдая, рождает ребенка, страдает, воспитывая его, и, понятно, безумно любит его.

Перед Юлией я весь как на ладони, с моими горестями и радостями, с ней я рука об руку иду навстречу будущему. Вот первый мотив замалчивания перед вами: у меня, иными словами, выходит весь запас искренности и откровенности, я к вам приезжаю, и у меня нет невыясненного, скрытого во мне, я уже раньше высказался.

Второй мотив – это стремление, болезненное стремление к свободе. Не скрою, что я не так понимаю ее, что я дохожу в ней до абсурда и глупости, что я (раньше) нарочно уклонялся от влияния, чтобы быть свободным.

Вот два, и только два мотива отчуждения меня от вас. Деньги. Они только служат, как побочный факт, они влияют, это правда, но не так, как вы думаете. Мне сдается, что и без них было бы то же…

Так я понимаю причину моего отчуждения. <…>

По-моему, отчужденность от кого-нибудь создается годами, у меня же она временная, не больше года. Конечно, если бы я желал ее, то она бы окрепла и осталась навсегда. Но дело в том, что мне не менее грустно, чем вам. Ведь у меня есть только трое людей, которых я люблю: вы и Юля. Зачем же класть пропасть между ними? Зачем отвертываться, когда протягивают руку? Мне сдается, что после свадьбы моей с Юлей (весною) отчужденность должна исчезнуть. Тогда не будет этих двух вышесказанных фактов, или, что вернее, они не будут так напряжены. Поэтому, дорогие мои, я сделаю всё, что только можно, а при желании ведь всего можно достигнуть. Моя идея свободы должна войти в рамки сама собой, крайности сгладятся к обоюдному удовольствию…

О том, что я под влиянием аристократической среды стал стыдиться вас, об этом мне не хочется и говорить, не хочется по-пустому марать бумагу, потому что мало найдется людей, так презирающих всю аристократию, как я.<…>

Вот, мои дорогие, я и высказался. Вы думаете, легко было написать первый пункт: его я сам себе не говорил, мне не хотелось никогда о нем думать, тем более говорить вам, т. к. я боялся, что вы будете сердиться на Юлю. Но теперь я этого не думаю. “Что ты, Лелечек, мы еще более полюбим ее за это”, – напишешь ты, мама. Да?

Ну, запас моих мыслей истощился, не очень-то их много у меня. Поэтому пока крепко целую вас.

Ваш А. Т.».

Первая женитьба

Венчание Алексея Николаевича Толстого и Юлии Васильевны Рожанской состоялось не весною (как написал Алексей родителям), а чуть позже – 3 июня 1902 года – в церкви села Тургенево Ставропольского уезда Самарской губернии, в родовом имении М. Б. Тургенева, дяди А. Л. Толстой.

Первое любовное чувство Алексея потрясло не только его, но и родителей, особенно Александру Леонтьевну. Она болезненно переживала отчуждение, появившееся у сына вследствие его влюбленности, но Алексею своего негативного отношения к его избраннице не показывала. Более откровенной была с сестрой Марией, 8 января 1901 года написала ей:

«Есть теперь у нас темное пятно – это отношения наши к Леле. Он подпал под неблагоприятное для нас влияние, которое отстраняет его от нас, а влияние очень сильное. В нем самом идет какая-то смутная работа мысли и чувства. Что из этого выйдет? Бог знает, но мы с трепетом следим за ним».

Александре Леонтьевне не нравилось то, что Юлия была на полтора года старше Алексея, и то, что у нее был очень узкий круг интересов. Но, помня историю своего замужества, мать не старалась помешать свадьбе сына. Да и откладывать бракосочетание было нельзя – невеста ждала ребенка. Он родился 19 января 1903 года. Мальчика назвали Юрием. Для родителей-студентов ребенок был обузой, и они вскоре отвезли его в Самару – на попечение отца и матери Юлии.

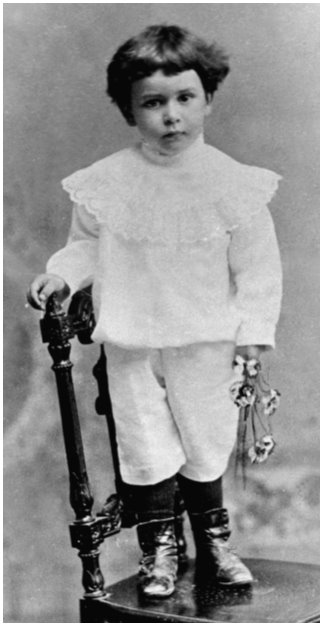

Юрий, сын А. Н. Толстого

6 мая 1903 года беспечный отец писал родителям из Петербурга:

«Милые мама и папа!

Это верно, что мы делаем свинство, и потому даже не оправдываюсь. Время у нас самое горячейшее, экзамены с одного щелчка, можно сказать, сдаем. Осталось у нас по 4 штуки, так что я кончу 23, а Юлия – 27; 28 мы выедем на Рыбинск и 2 июня утром будем в Самаре. Поздненько – это верно, но ничего не поделаешь, ибо очень растянулись сроки…

Вот ведь какой я свинья, после письма о Чехове я хотел написать в следующую субботу о Горьком. Но отложил, после. Воскресенье пошел на Чеховское утро. А после Утра хронически откладывал до сего 6 мая. А Чеховское утро было очень симпатичное утро: артисты Станиславского читали по акту из “Дяди Вани”, “Чайки” и “3 сестер”. И признаюсь, что даже в чтении “3 сестры” мне понравились больше, чем “Дядя Ваня” и, конечно, чем Александринская “Чайка”.

<…>

Знаешь, мама, ты, наверное, сердишься за мои письма: в них, мол, ничего, кроме общих фраз да описания пьес, не встретишь. Но дело в том, что жизнь идет так разнообразно и оригинально, что при такой редкой переписке ничего писать не хочется. Всё думаешь: вот скоро приеду, лучше расскажу. А писать чаще буду на будущий год, ей-Богу…