Полная версия

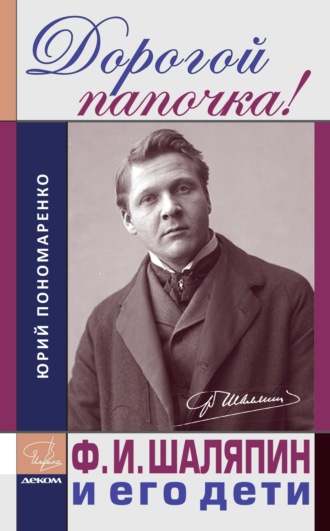

Дорогой папочка! Ф. И. Шаляпин и его дети

Выпив чай, просмотрев газету, поиграв с Булькой и поговорив с ним на каком-то особом «собачьем языке», отец вставал и принимал душ; но сразу не одевался, а долго еще расхаживал в длинном шелковом халате, делавшем его и без того высокую фигуру еще выше. На ноги он неизменно надевал «мефистофельские» туфли из красного сукна с острыми, загнутыми кверху носами – он их принес из театра и носил вместо комнатных.

Не помню, чтобы отец систематически занимался пением. Голос у него как-то всегда был в порядке, он не «мудрствовал лукаво» над ним. Обычными упражнениями его были только гаммы и арпеджио; подойдя к роялю и беря аккорды в различных тональностях, он распевался на арпеджио полным голосом. При этом поражало удивительное владение легато: каждая нота сливалась с другой, создавая непрерывную линию звука, красивого и собранного. Отец никогда не пел открытым звуком, если это не нужно было для какой-либо характерной краски. Порой, расхаживая по залу, он пел без аккомпанемента отдельные фразы из какой-либо партии.

Однажды я спросила его, как правильнее дышать – ртом или носом; он ответил, что правил для него нет, он дышит так, как ему удобно. Говорил, что педагоги неправы в том, что учат всех одинаково, по шаблону; конструкция гортани, рта, носа у всех разная, и надо, чтобы каждый сам нашел наилучший способ дышать, зная основные правила дыхания.

Из белого зала, где стоял рояль, стеклянная дверь вела на террасу, выходившую в палисадник. В палисаднике рос каштан, окруженный тополями, дальше густые кусты жасмина, боярышника и сирени.

Весной дверь на террасу была открыта. Стоило отцу запеть и вдохнуть в себя воздух, как пух с тополей влетал в рот, и отец начинал ворчать: «Черт знает, что это за деревья – тополя, то ли дело каштан, посмотри, как он благороден и как чудно цветет».

Отец любил людей, поэтому наш дом был полон гостями. Приходили запросто: сидели либо в комнате отца, либо в столовой. Беседы начинались обычно с политики, искусства и заканчивались шутками и анекдотами. Здесь царил Коровин, неподражаемый мастер рассказа. Нередко и Фёдор Иванович увлекал всех забавными историями.

Если Фёдор Иванович не спешил на репетицию, то переходили в бильярдную. Тут и я принимала посильное участие в игре, выполняя роль «маркёра», что давало мне возможность, несмотря на протесты матери, быть среди «больших». Отец играл на бильярде хорошо, но случалось и проигрывал. Тогда он расстраивался.

Вообще он был очень самолюбив. Во что бы он ни играл, он хотел непременно выиграть, и, конечно, не ради денег, а для того, чтобы испытать чувство победителя. И когда удача улыбалась ему, он становился веселым, остроумным и по-детски радовался хотя бы и самому незначительному выигрышу.

Часто среди дня приходил Ф. Ф. Кёнеман, постоянный аккомпаниатор Фёдора Ивановича, и они за роялем проходили или репетировали романсы. Хорошо помню, как отец работал над «Приютом» Шуберта и долго объяснял Кёнеману, как играть вступительную музыкальную фразу.

Вдумчиво и детально изучал Фёдор Иванович текст Пушкина, на который написана музыка Римского-Корсакова, – «Ненастный день потух». Этот романс, после «Двойника» Шуберта, пожалуй, можно поставить на первое место по тонкости и глубине исполнения. Здесь голос отца звучал, как виолончель, а когда он произносил слова: «Там море движется роскошной пеленой», – то перед глазами вставал необъятный морской простор.

Вообще, что бы ни пел Фёдор Иванович, он всегда рисовал картину не только словами, но и голосом, его тембровыми оттенками, как художник красками. А его голосовая палитра была необычайно богата. Никогда и никому он слепо не подражал, но учился у всех, у кого мог научиться чему-либо необходимому ему как художнику.

Великолепно исполнял Фёдор Иванович «Двойника» Шуберта и особенно бережно относился к этому романсу. И он обычно обращался к публике со словами: «Сейчас я буду петь гениальное произведение Шуберта ”Двойник“, прошу абсолютной тишины».

Дома

Высокий, статный, мужественный – таким мне запомнился отец с детских лет. Двигался он пластично, мягко, но просто, без всякой позы, во всем была врожденная артистичность.

Он любил хорошо одеваться, но в этом не было подчеркнутости, франтоватости, а какое-то присущее ему умение красиво носить вещи.

Характер отца был таким, какой свойствен натурам с обостренной нервной системой. Одно настроение быстро сменялось другим. Он был подозрителен и доверчив, бесконечно добр и страшно вспыльчив. Впрочем, он быстро отходил, готов был признать свои ошибки, страшно мучился, если кого-либо незаслуженно обижал, и примирению радовался, как ребенок.

Ссоры его происходили обычно во время работы в театре. Отец был очень требователен не только ко всем участникам спектакля или концерта, но и к себе. По существу, он был почти всегда прав, но недовольство свое выражал нередко очень бурно, доходя до резкости. Впрочем, отец сознавал этот свой недостаток, он объяснял его тем, что не может быть вежливым за счет «искажения Мусоргского или Глинки». Многие не прощали ему его несдержанности и становились его врагами. В минуты усталости и раздумий он повторял в отчаянии: «Я один, я один…» Это, конечно, относилось к косному театральному окружению, к людям с мелким самолюбием, ставившим личные обиды выше вопросов искусства.

В доме отец был человеком, скорее, скромным: он не любил никакой помпы, сторонился торгашей, купцов, не любил он и так называемое «высшее общество». Его тянуло к передовой интеллигенции того времени; к людям искусства, к писателям, художникам, артистам.

Это были: М. Горький, И. Бунин, Н. Телешов, С. Скиталец, Л. Андреев, Е. Чириков, В. Гиляровский и многие другие. Часто встречался и с И. Репиным, гостил у него в Куоккала, любил и ценил В. и А. Васнецовых, В. Поленова, восхищался М. Врубелем, впоследствии был в дружбе с Н. Клодтом, А. Головиным, В. Мешковым.

С Н.А. Римским-Корсаковым (это был его любимейший композитор после Мусоргского) отец встречался реже, но очень любил исполнять его произведения. Из артистов был в дружбе с М. Дальским, И. Москвиным.

В последние годы в России отец сблизился с К. Пиотровским (народный артист СССР К. Петраускас). С Киприаном Ивановичем Шаляпин встретился в Мариинском театре. Обратив внимание на его незаурядный талант и музыкальность, он много с ним работал и выступал. Любил отец также и П. Журавленко, артиста Мариинского театра, и с ним также проходил роли.

Популярность отца была огромна, его всегда и везде узнавали, да и как было его не узнать, когда его портреты были выставлены во всех магазинах, конфеты продавались в обертках с его изображением, был одеколон «Шаляпин», гребенки с надписью «Шаляпин» и т. д.

Словом, всюду напоминали о Шаляпине. Где бы отец ни появлялся, на него всегда обращали внимание. Вышли мы с ним как-то из дома, пройтись по Большой Никитской до Никитских ворот; и вот во время всего нашего пути встречные люди то и дело здоровались с ним, называя его по имени и отчеству, отец каждый раз приподнимал шляпу и отвечал на поклоны.

Удивленная, я спросила:

– Папочка, неужели ты знаком со всеми?

– Нет, никого не знаю, – ответил он. – Это так, какие-то милые люди здороваются со мной.

Однако публика интересовалась им не только как артистом, но и подробностями его жизни, внешним видом, костюмом и т. д. Вот почему он часто старался скрыться от преследующей его публики.

Будучи в Крыму, – в Ялте, – мы с отцом зашли как-то в небольшой магазин на набережной. Он хотел купить себе шляпу. У магазина мгновенно собралась толпа народа. Оглянувшись и увидев сквозь витрину толпу, он встревоженно сказал приказчику: «Что-то, вероятно, случилось у вашего магазина, какое-нибудь несчастье?»

– Нет, Фёдор Иванович, это собрались на вас посмотреть! – улыбаясь, ответил приказчик.

Отец очень смутился и спросил, нет ли другого выхода из магазина. Выход нашелся, и мы потихоньку удрали.

Еще остался в памяти случай за границей, в 1928 году, когда я гостила у него на даче в St-Jean-de-Luz на Французской Ривьере.

Пошли мы с ним прогуляться. Вышли из калитки и увидели, что у нашей дачи какой-то автомобиль потерпел аварию, попав в яму: дорога ремонтировалась.

Шофер никак не мог вытащить застрявшие задние колеса. Недолго думая, отец засучил рукава своего светлого костюма, подвернул брюки и пошел на помощь шоферу. Стали они вместе вытаскивать машину, а в это время прохожие останавливались с удивлением, улыбаясь, посматривали на отца. Вдруг он, оглянувшись, увидел толпу зевак и сердито сказал по-французски: «Господа, что же вы нам не поможете?»

И все сразу кинулись к нему.

– Мы так загляделись на вас, что забыли, что надо помочь…

Машину, конечно, тотчас же вытащили, ко всеобщему удовольствию. Шофер крепко пожал руку отцу и даже подвез нас к городу.

С. В. Рахманинов

С Рахманиновым отец познакомился в Частной опере Мамонтова, где в 1898 году Сергей Васильевич работал как дирижер. С самого начала их знакомства между ними возникла дружба.

Сергей Васильевич восхищался талантом отца, его поразительной музыкальностью, необычайной способностью быстро разучивать не только свою партию, но и всю оперу целиком.

Он с увлечением занимался с Фёдором Ивановичем, стараясь привить ему хороший вкус, помогая разобраться в теории музыки. Лето 1898 года отец проводил в имении Т. С. Любатович в Путятине, близ станции Арсаки Северной железной дороги, где обвенчался с моей матерью. Шаферами у Фёдора Ивановича были С. В. Рахманинов и С. Н. Кругликов (известный музыкальный критик). У Иолы Игнатьевны – К. А. Коровин и Сабанин – артист Частной оперы Мамонтова.

Венчались в сельской церкви. День свадьбы был жаркий, июльский, и Фёдор Иванович предложил своей молодой жене ночевать на сеновале.

Утром молодые проснулись от страшного шума. У сарая пели, били в какие-то жестянки – словом, изображали шумовой оркестр. Когда отец выглянул из сарая, то увидел всех своих товарищей во главе с Саввой Мамонтовым. Этим импровизированным «джазом» дирижировал Сергей Васильевич Рахманинов. Потом всей компанией отправились в лес по грибы.

К обеду вернулись с огромными букетами цветов, и впоследствии Фёдор Иванович вспоминал: «Было много вина и полевых цветов…»

В Путятине Фёдор Иванович работал над Борисом Годуновым, проходя роль с С. В. Рахманиновым, и внимательно прислушивался к его указаниям. Сергей Васильевич очень ценил отца, даже гордился им. Фёдор Иванович восхищался Рахманиновым не только как пианистом, но и как дирижёром и композитором.

Сергей Васильевич, как я уже писала, любил посмеяться, и, подметив у него эту чёрточку, Фёдор Иванович всегда старался придумать что-нибудь такое, чтоб повеселить своего друга.

Так, например, отец неподражаемо изображал, как дама затягивается в корсет или завязывает вуалетку. Это были любимые «номера» Сергея Васильевича.

Рахманинов, говорил отец, был единственный дирижёр, с которым ему не приходилось спорить. Он был совершенно спокоен, когда Рахманинов был за пультом: у него всегда было всё точно, осмысленно и вдохновенно.

Отец рассказывал, что лишь однажды у них с Рахманиновым случилась размолвка – это когда Сергей Васильевич написал музыку к «Скупому рыцарю». Музыка эта почему-то не совсем понравилась отцу. Он откровенно высказал своё мнение Сергею Васильевичу.

– Слова Пушкина здесь сильнее того, что ты написал, – сказал он. Рахманинов обиделся на Фёдора Ивановича. Но всё это продолжалось недолго, ибо оба они были истинными художниками и вопросы искусства ставили выше личных разногласий.

Дружба их вновь загорелась и согревала их обоих до конца жизни.

А. М. Горький

Не было у отца более любимого друга, чем Алексей Максимович Горький.

Они познакомились в Нижнем Новгороде, осенью 1900 года10, в ярмарочном театре. Отец пел Сусанина, Горький в антракте представился отцу:

– Вот хорошо вы изображаете русского мужика, – сказал он.

– Стараюсь возможно правдивее изобразить!

С этого дня и завязалась между ними долгая, глубокая и искренняя дружба.

Горький и Шаляпин в Нижнем Новгороде, 1900-е гг.

Екатерина Павловна Пешкова – жена Алексея Максимовича – рассказывала мне, что чуть ли не в первый день их знакомства отец приехал к ним на Канатную улицу в дом Лемке, где за ужином просидел с Алексеем Максимовичем и его семьей до утра.

Дом Лемке

Дружба Алексея Максимовича и отца росла и крепла. Отец был влюблен в Горького, преклонялся перед его умом и знаниями. Ему только открывал он до конца свою душу, с ним советовался, у него искал в тяжелые минуты опоры и защиты; об этом красноречиво говорит их переписка. Слово Горького было законом для отца. Горький в свою очередь горячо восхищался могучим, самобытным талантом Шаляпина, стремился расширить его общественный кругозор, ценил и любил в нем прямоту, широту, отзывчивость, вечно мятущуюся натуру.

Памятен случай, когда однажды, в Нижнем Новгороде, Алексей Максимович вместе с Яковом Михайловичем Свердловым пришли к отцу на спектакль. За товарищем Свердловым была слежка. В театре находился сыщик. Первым его заметил отец. Он поспешил передать Горькому деньги для Я. М. Свердлова, затем пригласил к себе в артистическую уборную непрошеного соглядатая и, заняв разговором, отвлек его внимание; это дало возможность дорогим гостям отца незаметно покинуть театр.

Много в то время было сделано Горьким для народа, для улучшения быта рабочих и обездоленных людей, и всегда отец шел навстречу просьбам Алексея Максимовича, выступал в концертах и помогал, чем возможно.

Неоднократно, при разных обстоятельствах, отцу удавалось оказывать Горькому то или иное внимание, брать на себя те или иные необходимые хлопоты… Об этом говорит их переписка. Скажу только, что когда Алексей Максимович в письме писал: «Хлопочи, дружище», – то, конечно, «дружище» хлопотал горячо и часто добивался положительных результатов.

Алексей Максимович ввел отца в общество писателей, с которыми отец подружился. Это были в основном молодые силы. Собирались они в квартире Телешова на традиционные «среды». Здесь читали новые произведения, делились своими мыслями, идеями.

Общение с писателями имело благотворное влияние на развитие отца. Фёдор Иванович любил петь на этих вечерах.

Горький редко бывал в столице: царское правительство высылало его то в один, то в другой город. Отец глубоко возмущался преследованиями Горького, всегда старался помочь ему и никогда не порывал с ним связи.

В свою очередь Алексей Максимович, даже будучи в ссылке, не переставал следить за ростом отца и радоваться его успехам.

В 1921 году Горький уезжает за границу, вслед за ним едет и отец на гастроли11. Его выступления за рубежом в оперном и в концертном репертуаре проходят с блестящим успехом. Но он попадает в руки опытных дельцов, частных предпринимателей, которые ловко эксплуатируют его, опутывая контрактами на длительное время. Связь с Горьким становится слабее, иногда совсем прерывается.

Алексей Максимович возвращается на родину. Отец узнает об этом случайно. Это производит на него огромное впечатление; он начинает всем сердцем мечтать о встрече с Горьким, надеясь, быть может, с помощью своего друга разрешить мучившие его противоречия, разорвать опутавшие его сети. Отец всегда в душе стремился вернуться на родину; со временем он все больше начинал понимать, что, плохо разбираясь в политических вопросах, он совершил серьезную ошибку, оставив Россию. Однако окружающие, действуя в личных интересах, всячески старалась воспрепятствовать его возвращению.

В 1928 году, гостя у отца в Париже, я была свидетельницей того, с каким величайшим волнением и нетерпением он ожидал приезда Горького из Советского Союза. Отец знал, что Горький не одобряет его долгого пребывания за границей и осуждает его. Страстно стремился отец к своему другу, ждал его советов, так часто помогавших ему в прошлом.

На камине в столовой у Фёдора Ивановича стояла бронзовая индийская статуэтка, принадлежавшая Горькому. Он то и дело подходил к камину, брал статуэтку в руки и все приговаривал: «Вот приедет Алеша, и я ему отдам. Это же его вещь, я должен лично ему ее возвратить…»

Я понимала, что маленькая бронзовая вещица потому так притягивала отца, что в ней он видел предлог для встречи с Горьким. Но, к великому горю Фёдора Ивановича, Алексей Максимович не приехал тогда в Париж. С той минуты, как стало известно, что Горький не приедет, отец как-то весь поник.

Уже много позднее мне удалось говорить с Горьким об отце. Было это в Краснове, под Москвой, куда я приехала навестить Алексея Максимовича.

Смеркалось. Мы пошли к речке вместе с несколькими друзьями Горького и разложили костер. Я улучила минутку, когда мы с Алексеем Максимовичем остались вдвоем у костра, и спросила:

– Вы вспоминаете папу?

Лицо его дрогнуло. Не то задумчиво, не то грустно он сказал:

– Фёдор…

Вздохнул, нервно помешал палкой в костре. Я пристально глядела на Алексея Максимовича. Мне показалось, что в глазах его заблестели слезы… Не знаю, может быть, это было от едкого дыма костра…

Я ждала, что Алексей Максимович скажет что-нибудь. Но он молчал. Потом, поеживаясь, проговорил:

– Пойдем домой. Сыро стало.

И, как-то сгорбившись, стал медленно подниматься по тропинке к даче.

Смертью Горького Шаляпин был глубоко потрясен. Он потерял самого дорогого ему человека.

Несмотря на то, что Горький порвал с ним отношения, Фёдор Иванович продолжал любить его и был ему предан до конца.

Отец и дети

Отец всегда интересовался нашими занятиями. Ему хотелось знать, как подвигается учение, каковы наши успехи в изучении языков, как проходят уроки музыки (мы все обучались игре на рояле).

Как-то раз я готовила уроки, сидя в нашей детской столовой; вдруг стеклянная дверь, выходившая на внутреннюю лестницу, открылась. Сначала высунулась голова – дверь была низкая, – а затем показалась и вся огромная фигура отца. Я обрадовалась его приходу и хотела сложить тетради, но он сказал:

– Погоди, Аринка, чем это ты занята?

– Учу геометрию.

– А много ли ты в ней смыслишь?

– Не особо, – призналась я.

Отец как-то смущенно кашлянул и вдруг спросил:

– Можешь ли ты ответить, что такое круг?

– Круг – это ряд точек, отстоящих на равном расстоянии от одной, называемой центром… – отчеканила я.

Отец даже с некоторым восхищением посмотрел на меня.

Не изучая никогда математики, он, как любознательный человек, интересовался всем, что в какой-либо мере было ему доступно. Определение круга он знал и хотел проверить мои познания.

Интересовался отец и тем, что мы читаем и много ли. Его всегда беспокоила наша судьба, наше будущее.

Вот еще одно воспоминание, относящееся уже к более позднему времени.

Среди ночи я проснулась от шороха в комнате.

– Кто здесь? – испуганно спросила я.

– Аринка, не бойся…

Повернув выключатель, я зажгла свет и увидела отца. Он стоял передо мной в халате.

– Знаешь, не спится что-то, гости разъехались, а мне скучно. Побродил по дому, все спят, даже Булька храпит вовсю. Давай поговорим.

Сонливость мою как рукой сняло, и я готова была вести любую беседу.

– Скажи, – вдруг спросил отец, – вот ты хочешь быть драматической артисткой, а можешь ли ты сыграть Орлеанскую деву?

Вопрос этот был совершенно неожидан для меня. Я растерялась…

– Не знаю, право…

Лицо отца несколько нахмурилось.

– Очень жаль, – ответил он, – а я думал, что можешь.

– Ты слишком многого требуешь от меня. Вот подожди, со временем, когда будет опыт, – сыграю.

– Вот в том-то и беда, что Орлеанскую деву играют в пятьдесят лет, а ей восемнадцать. Опыт – это, конечно, неплохо, но не в этом дело, прежде всего надо иметь талант, тогда и в восемнадцать лет сыграешь не хуже, чем в пятьдесят. Вот меня спросил мой первый антрепренер – Семенов-Самарский, – могу ли я в одну ночь приготовить роль Стольника в опере «Галька», и я сказал, что могу, и спел, как говорили, недурно, а было мне тогда восемнадцать лет. Ну, а работать, конечно, нужно всегда.

Он помолчал.

Возразить мне было нечего – отец был прав.

– Ладно… Пойду погляжу, как малыши спят. – И он пошел в детскую к младшим братьям и сестре.

Мы с сестрой Лидой вскочили с кроватей и побежали за ним.

В детской было тихо, горел ночник.

Отец подошел к кровати брата Бориса, ему было двенадцать лет. Это был любимец отца, очень способный к рисованию мальчик. Способность эта отцу нравилась, и он мечтал, чтоб Борис стал художником, что впоследствии и осуществилось.

Шаги отца разбудили детей, они хором закричали:

– Папа!.. – и тут же стали просить его рассказать сказку про «Мишку на деревянной ноге».

– Ну, что ж, сказку я вам, пожалуй, расскажу, только вперед хочу спросить Борьку, может ли он нарисовать мой портрет, да так, чтоб я был похож. Ну, можешь? – обратился он к сыну.

– Не знаю, – нерешительно протянул он.

– Вот в том-то и беда, что вы ни черта не знаете, – вдруг вспылил отец. – Надо знать!

Он нервно прошелся по комнате. Мы все притихли и замолчали. Заметив наше смущение, отец вдруг улыбнулся.

– Ну ладно, нечего нос вешать. Слушайте лучше сказку.

Он начал рассказывать старинную народную сказку о том, как охотники поймали в капкан Мишку. <…>

На шум и возню, поднявшуюся в детской, пришла снизу мать.

– Что у вас тут происходит, в чем дело? – Но, увидев отца, воскликнула:

– Фёдор, что это, ведь детям надо спать, да и ты устал…

– А ведь мать права, – ответил отец. – Айда все по кроватям!

На минуту мать зажгла свет, и вдруг отцу попался на глаза стоявший у нас в детской бюст Пушкина:

– А вот Пушкина я с собой возьму, пусть будет у меня в комнате. Вот мне уж и не будет скучно, – и, спев нам по-итальянски из «Севильского цирюльника»: «Доброй ночи вам желаю, доброй ночи, доброй ночи»… – он бережно понес бюст к себе в комнату.

На отдыхе

Отец путешествовал много и часто. Можно сказать, что он объездил весь мир.

Был он и в северных странах – Норвегии, Швеции; был и на юге – в Италии, Испании, побывал в Африке и Австралии.

Но никакие ландшафты заморских стран не могли вытеснить из его сердца любовь к родному русскому пейзажу. Всегда, когда являлась возможность отдохнуть, отец стремился быть как можно ближе к природе. Наша русская деревня действовала на него всегда благотворно. Здесь ему легко дышалось, забывались условности «света», жилось просто и радостно.

Часто ездил отец к своему другу, художнику Коровину Константину Алексеевичу, на станцию Итларь Северной железной дороги. В трех верстах от станции, на берегу реки Нерли, в 1905 году Константин Алексеевич построил небольшую дачу, где он подолгу жил, писал картины, этюды, делал эскизы к декорациям и костюмам для спектаклей Большого театра.

Природа Ярославского и Владимирского краев необычайно хороша. Недаром сюда стремились многие художники.

Я еще застала время, когда делались облавы на медведей и волков, в чаще дремучего «казенного» леса водились глухари и тетерева, можно было напасть на лосиные тропы, где еще недавно, задевая могучими рогами за деревья, пробегали лоси. Заросшие тиной болота с легкой дымкой туманов над заводями, скрывавшие много диких уток, и небольшая, но богатая рыбой речка Нерль привлекали охотников и рыболовов.

Однажды, глубокой осенью, отец и Серов решили ехать в Итларь к Коровину на ловлю рыбы острогой. Взяли и меня с собой. Было мне тогда лет десять, но все осталось необычайно живо в моей памяти.

Как сейчас помню наш приезд в Итларь. Вижу Серова, Коровина и отца в меховых сусликовых куртках, в таких же шапках, в высоких охотничьих сапогах; они готовятся к ловле.

Помню холодную, темную ночь, извилистую причудливую Нерль с заледенелой у самого берега водой и медленно скользящие по ней плоскодонки с воткнутыми на носу железными трезубцами, на которых ярким пламенем горит «смолье», освещающее дно реки, где, словно застывшие, неподвижно стоят сонные щуки.

Ловким движением «рыболовы» – отец и Коровин – вонзают острогу в рыбу, вытаскивают ее, еще трепещущую, и сбрасывают на дно плоскодонки, а затем снова зорко вглядываются в поросшее травой дно, выискивая новую жертву.

Наловив много рыбы и основательно продрогнув, мы причаливаем к берегу, где нас уже ждет с тарантасом Руслан, как метко прозвал отец крестьянина деревни Любильцево Василия Абрамова за его статный рост, русую бороду, шапку кудрявых волос и синие, как васильки, глаза.

Но вот мы и дома. На даче уютно и тепло. Горят наскоро воткнутые в пустые бутылки свечи. От деревянных стен пахнет смолой, и так приятно напиться чаю с горячим молоком, а потом погреться у жарко натопленной печи.