Полная версия

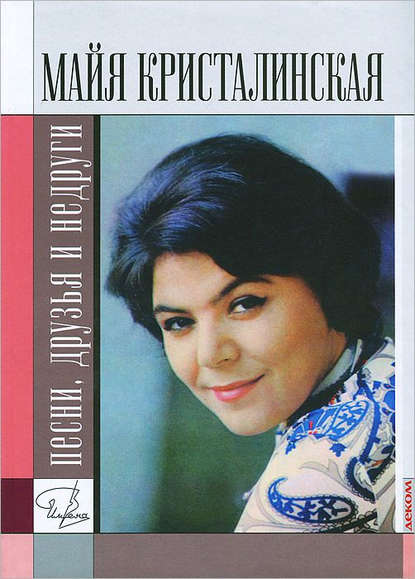

Дорогой папочка! Ф. И. Шаляпин и его дети

Многие годы вокруг его имени царило неловкое молчание: искусствоведов отпугивала трагедия художника, оказавшегося в конце жизни на чужбине, вдали от горячо им любимой России. Я, его дочь, считаю себя не вправе судить его, это должны сделать другие. В этом им могут помочь документы, которыми располагаю я и другие исследователи. Но развеять легенды и небылицы, имеющие хождение до сих пор, я считаю своим долгом. Как раз сейчас я работаю над книгой, где расскажу о действительном, а не мнимом Шаляпине. Мне нередко приходится выступать с воспоминаниями об отце. Однажды во время выступления в Риге я получила записку такого содержания: «Вот Вы, товарищ Шаляпина, много рассказывали о том, как ваш отец любил искусство, вы лучше расскажите, как он любил деньги!» Я имею обыкновение отвечать на все вопросы – устные и письменные. Я прочла записку вслух. Публика возмущённо закричала: «Не отвечайте на такие записки!» Но я сказала: отвечу. Действительно, Шаляпин получал за свои выступления большие гонорары. Это знают все. Но гораздо меньше известно, что он построил на свои деньги школу для крестьянских детей в Нижнем Новгороде. В годы Первой мировой войны организовал и содержал на свой счёт два лазарета для раненых. Достраивал на свои средства Народный Дом в том же Нижнем Новгороде.

Народный Дом (Н. Новгород)

Давал бесчисленное множество концертов в пользу голодающих крестьян, нуждающихся студентов и ветеранов сцены, для нужд ленинской партии. В связи с этим я хочу привести текст документа, найденного в архивах охранного отделения. Он фигурировал в качестве вещественного доказательства по обвинению якутских большевиков в попытке ниспровержения царизма. Это нелегальный гектографический журнал малого формата «Маяк», первый номер которого вышел в сентябре 1906 года в Якутске. Среди известий под рубрикой «Из партии» есть и такое: «Известный русский певец Шаляпин привлекался к ответственности за передачу ЦК РСДРП 1700 рублей, вырученных от концерта». Неоднократно Фёдор Иванович передавал деньги большевикам через Алексея Максимовича Горького. С первых дней победы Октябрьской революции Фёдор Иванович активно включился в работу по культурному воспитанию народных масс, по пропаганде великого русского оперного наследия. Когда некоторые горячие головы хотели заменить «советским» «буржуазный» реквизит Мариинского театра, Фёдор Иванович встретился с Владимиром Ильичом Лениным, попросил помощи. Ленин поддержал его просьбу. Уникальные костюмы были сохранены. За заслуги в деле развития революционного искусства Фёдору Ивановичу Шаляпину было присвоено высокое звание «Первого народного артиста Республики»… <…>

Каждый год его вдали от родины был наполнен глубокими и тяжёлыми переживаниями, иногда настоящей тоской… «Родину свою люблю и обожаю и буду любить её до гробовых досок», – настойчиво повторял он в письмах. По нескольку раз ходил смотреть советские фильмы, с восхищением читал о подвигах челюскинцев, испытывая гордость за русских людей. В Париже по нескольку раз ходил на выставку в советский павильон. Я в 1932 г., когда приехала к отцу, уже не узнала отца, он стал более молчалив, замкнулся в себе – раньше он всегда вращался в обществе художников, литераторов, артистов, а тут… Это чувство тоски по родной стороне не поддаётся анализу.

Борьба за музей

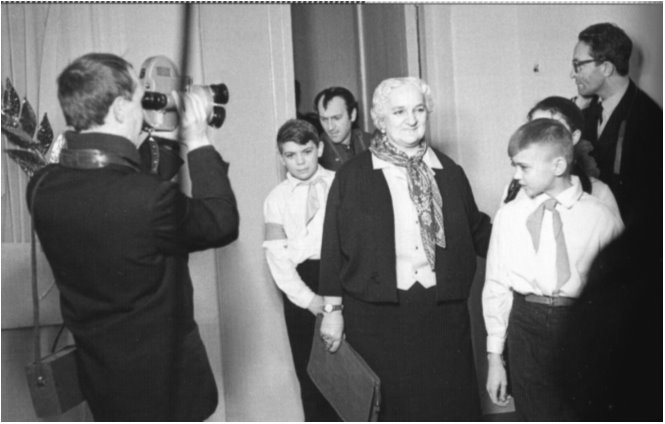

Всю свою жизнь дочь артиста боролась за реабилитацию имени отца и создание его музея. Дождалась она лишь Решения Мосгорисполкома № 144 о передаче на баланс ГЦММК им. М. И. Глинки их собственного дома для последующей реставрации. 9 августа 1957 года открыла на своём доме бюст отца и мемориальную доску. 14 февраля 1965 года в г. Горьком (ныне Нижнем Новгороде) открыла первый в мире музей артиста при 140-й школе (на месте Шаляпинской школы, построенной в 1906 году) и передала туда часть богатого наследия отца.

Ирина Шаляпина на открытии Музея Ф. И. Шаляпина в горьковской школе № 140, 14 февраля 1965 г.

В 1971 году участвовала в создании и открытии мемориальной доски и комнаты Шаляпина в последней нижегородской квартире М. Горького. Передала часть архивов отца в созданный в Ленинграде 11 апреля 1975 года музей-квартиру Ф. И. Шаляпина. Она же помогла открыть небольшой музей на круизном лайнере «Фёдор Шаляпин».

Только спустя почти 70 лет со дня отъезда Шаляпина за границу открылся музей в их московском доме. Но Ирина этого уже не застала.

* * *Марк Строганов, активный член Шаляпинского общества Ленинграда-Петербурга, познакомился с Ириной Фёдоровной в 1958 году и стал её ленинградским другом и помощником, вёл с ней переписку до конца её жизни. Вот что он вспоминал:

В письмах и общении со мной Ирина Фёдоровна являла собой интеллигентную и колоритную фигуру. Это была открытая натура, постоянно несущая мощный заряд энергии. Она почти всегда угадывала натуру человека, его суть уже при первой встрече. Сама же открывалась не всем – лишь убедившись, что собеседник достоин её расположения. Как правило, это происходило постепенно с течением времени. Её прямолинейность и бескомпромиссность, весьма положительные качества, проповедуемые официальной властью, очень ей мешали жить и работать, как, впрочем, и другим людям. У неё была изумительная память, а некоторые черты характера были чисто отцовские: неприязнь к лести, нетерпение лжи и вообще неправды, иезуитского крючкотворства – это её порой приводило в ярость. Только воспитание и выработанное годами терпение – «держу себя в корсете», как она говорила, – оберегало её от многих возможных неприятностей. Даром это не проходило, она была в нервном перенапряжении и часто в семидесятые годы болела. <…>

Говоря об отце, она признавалась:

Папа мой был замечательным отцом, это я вот – неважная дочь! Вот мама слабеет, ухода за ней надлежащего нет, я в театре занята и не успеваю всем заниматься, – писала она 28 октября 1958 года. А Иоле Игнатьевне уже шёл 86-й год, да и самой Ирине было 58 лет, а нагрузка на её плечи только увеличивалась. В том же письме писала: «…я просила Моссовет пойти мне навстречу в смысле переезда на другую квартиру побольше, чтобы можно было спокойно работать над архивами отца, взять человека для ухода за мамой и всем хозяйством, но мне отказали…»

Она артистка, а выступать практически не могла – не с кем оставить было мать, только изредка её подменяла приятельница, когда Ирина выступала с воспоминаниями об отце.

В 1962 г. она по просьбе краеведческого музея в Переславле-Залесском помогла мемориальными вещами оформить комнату Шаляпина в Горицком монастыре, так как бывшая дача семьи Шаляпина в Ратухино уничтожена: «наше бывшее имение, к великому огорчению, всё перестроили и вконец испортили невежественные люди, уничтожив творение художников В. Серова, К. Коровина и отца». И вот 8.09.1962 г. сообщала:

…представьте себе, набрала порядочно всего, что ещё уцелело с тех пор, вплоть до кровати отца. Комната получится. Люди в музее замечательные, настоящие патриоты и бессребреники, поболее бы таких!!.. а Москва отстаёт…

* * *По поводу музея отца она писала 26 сентября 1971 года:

Милый Марк! Я получила Ваше письмо. Ну, что же, пока есть у меня хоть какие-нибудь силы, буду бороться за правду. Здоровье моё плохое. Стала задыхаться (сердце), что ж удивительного: возраст и бесконечные волнения, так плохо я ещё никогда себя не чувствовала. Вот и это второе лето сижу в Москве. Была в г. Горьком на открытии музея Горького (квартиры)6: открыли комнату Фёд/ора/ Ив/ановича/ – неплохо, но моё пребывание оказалось обидой. В начале всё было хорошо, но на торжественный вечер, посвящённый 750-л/етию/ города, я не попала – не пригласили. Между тем, Пешковы, с которыми я и приехала, были… Вообще, их поведение в отношении меня весьма странное, но об этом при встрече. Думаю, что они сыграли не очень благовидную роль. Ну, Бог с ними…

От своих получила печальное письмо. Сестра7 не приедет из-за финансового кризиса: жизнь безумно вздорожала. Борис Фёдорович от своей квартиры отказался и живёт теперь постоянно на даче, где его мастерская. Он будет в Европе и, может быть, заедет к нам. Да, ещё забыла написать, что «наши» бумаги попали в Министерство РСФСР, ну, – это могила! Будьте здоровы, желаю успеха в Ваших делах по поводу прадеда и т. д. С путёвкой пока ничего определённого. Ирина Шаляпина.

И вот наступил долгожданный юбилейный 1973 год. Дочь артиста вся в хлопотах, «не только писать, но и дышать было некогда».

Прилетели две сестры, Лидия и Татьяна, которую она видела последний раз 44 года назад, и которая, прилетев, «схватила» воспаление лёгких и весь юбилей пролежала в больнице. А пробыли-то всего 10 дней на родине. С братьями получилось, как всегда, по-советски: Борис и Фёдор получили приглашение 13 февраля, в самый день юбилея – куда уж тут было ехать?! Несмотря на это, Ирина Фёдоровна осталась довольна. Правда, ГАБТ сделал всё по-своему, стандартно, хотя она приготовила отличный сценарий торжеств.

Ф. И. Шаляпин. Фото М. Дмитриева

* * *

Дочь певца была приглашена на открытие ленинградского музея Ф. И. Шаляпина8 в 1975 году. Я был рядом с ней. После осмотра комнат и экспозиции за чашкой чая началась беседа с сотрудниками музея. Их почему-то больше интересовали бытовые детали и семейные отношения в жизни артиста. Эти разговоры сильно утомили Ирину Фёдоровну. Когда стали обсуждать друзей певца, кто-то громко произнёс: «Известно всем, что лучшим и верным другом Шаляпина был и остаётся Максим Горький! Ведь так, Ирина Фёдоровна? Верно?!» Наступила мёртвая тишина в бурно протекавшей до сей поры беседе. После некоторой паузы Ирина Фёдоровна попросила меня сказать товарищам, кто был первым и истинным другом её отца. Я встал и сказал: «По-моему, всё же таким другом был Сергей Васильевич Рахманинов…» И дочь певца подтвердила мои слова. Тут сотрудницы музея меня обступили, стали расспрашивать, кто я такой, откуда всё знаю… Ирина Фёдоровна спасла меня, сказав: «Это мой лучший друг и истинный шаляпинец!»

За эти слова её я благодарен ей по сей день.

К сожалению, визит дочери в дом отца закончился грустным эпизодом. Критически осматривая экспозицию музея, дочь артиста, как человек прямой и бескомпромиссный, прямо давала едкие и справедливые замечания, дипломатию не разводила… Тем более, это касалось жизни её отца, который ей доверял всё и был её учителем и пожизненным корреспондентом. И вот, на её очередное замечание, что у отца не было такого мещанского быта, директор музея не выдержала: «Ирина Фёдоровна! Ну что Вы всё лягаетесь?!» В ответ дочь артиста резко, по-шаляпински, сразу отпарировала: «Я вам не лошадь! Я дочь Фёдора Шаляпина!! Если вам мои советы не нужны – ноги моей здесь больше не будет!» После этого эпизода, не дожидаясь вызванного такси, мы спустились на крыльцо. Шёл проливной дождь…

Воспоминания об отце9

Первое воспоминание об отце

Мы жили в Чернышевском переулке (ныне улица Станкевича), в доме, что напротив английской церкви.

По рассказам матери знаю, что здесь я родилась и что почти накануне моего рождения – 8 февраля, в день именин отца, собрались гости: С. В. Рахманинов, В. А. Серов, К. А. Коровин, В. О. Ключевский и другие его товарищи. За дружеской беседой пили за здоровье Иолы Игнатьевны и будущего младенца. Фёдор Иванович обратился к Рахманинову с просьбой окрестить его «чадо». Сергей Васильевич согласился, но с условием: если родится дочь, назвать ее Ириной; это было его любимое женское имя, и дочку он назвал так же. Отец согласился. Вот почему меня назвали Ириной.

Тут, в Чернышевском переулке, отец много и плодотворно работал. Во время пожара в Солодовниковском театре каким-то чудом уцелел рояль фирмы «Detlaff», стоявший в фойе. Савва Иванович Мамонтов, который пристально и любовно следил за творческой жизнью отца, подарил ему этот инструмент. Это был первый рояль отца, за которым он изучил почти все партии своего обширного репертуара.

Мое первое воспоминание об отце связано с большим горем в нашей семье. Под Харьковом, на даче, где мы проводили лето, в три дня от аппендицита умер мой старший брат Игорь – первенец, любимец отца. Умер в 1903 году – четырех с половиной лет. Мальчик этот был необычайно даровит, обладал абсолютным слухом, удивительной для ребенка наблюдательностью, был разумен, кроток, ласков.

Потеря ребенка глубоко потрясла отца, в припадке отчаянья он чуть было не застрелился; страдания его были жестоки, он долгое время не мог прийти в себя.

С. И. Мамонтов, 1890–1900-е гг.

Брата своего я помню очень смутно; как бы в тумане вижу его милое, бледное личико с большими серыми глазами, не по-детски пытливыми и печальными.

Помню, как в саду, около большой клумбы, на скамье, в безмолвном горе, обнявшись, сидят мои родители, такие необычные для меня. Мне непонятно, что произошло, я не знаю о смерти брата, но чувствую, что надо приласкаться к ним. Я рву цветы на клумбе и складываю их на скамейке, рядом с родителями. Плачет мать, а отец гладит меня рукой по голове.

Вот и все, что осталось в памяти об этих грустных днях.

После смерти Игоря мы жили некоторое время у Саввы Ивановича Мамонтова на Долгоруковке (ныне Каляевская улица), потом переехали в Леонтьевский переулок (ныне улица Станиславского) в дом Катыка. Здесь родилась моя сестра Лидия.

Вскоре перебрались на новую, более просторную квартиру, вернее, небольшой особняк, в 3-й Зачатьевский переулок около Остоженки (улица Метростроевская).

Мне было всего четыре года, когда я впервые попала в императорский Большой театр. Шел спектакль «Евгений Онегин», в котором отец пел партию Гремина. Я не сразу узнала его, когда он вышел на сцену; но как только он запел, я закричала на весь театр: «Папа!»

Велик был конфуз моей матери, которая тут же увела меня из ложи под сдержанный смех публики.

В антракте пошли к отцу, в его артистическую уборную. Помню, как он поднял меня на руки и поставил на стол, а я никак не могла понять: голос «папин», а лицо чужое…

С этого дня я уже помню многое.

В 1904 году родился брат, в честь любимой роли Фёдора Ивановича, Бориса Годунова, брата назвали Борисом.

После смерти Игоря отец очень тосковал и не переставал мечтать о сыне, поэтому рождение брата торжественно праздновали. Было много друзей, не хватало только Алексея Максимовича Горького.

Отец впопыхах не сразу сообщил ему о рождении сына. Но Алексей Максимович каким-то образом узнал и прислал поздравление «по-горьковски»:

«Что же ты мне, черт, не телеграфировал, когда родился сын? Эх, ты, друг! Колокольня!

Алексей».

Портрет работы Серова

В этот день мне запомнился отец – счастливый, радостный, несущий на руках по широкой лестнице мать, одетую в белое, воздушное, украшенное кружевами и лентами платье. (Столовая находилась в первом этаже, а комната матери – на втором.)

Жизнь в Зачатьевском переулке становилась все оживленнее, круг друзей Фёдора Ивановича постепенно расширялся.

В большом зале, где стоял рояль и где работал отец, В. А. Серов написал его портрет углем, во весь рост. В этом портрете Серов замечательно передал непосредственность и русскую широту Шаляпина.

Отец охотно позировал Валентину Александровичу, а в перерывах, когда они отдыхали, моя мать угощала их чаем. И, может быть, глубокое восхищение мастерством Серова заставило и самого Фёдора Ивановича взять карандаш. Подражая манере Серова, Фёдор Иванович двумя-тремя линиями удивительно верно умел передавать сходство. Об этом наглядно говорят его автопортреты и другие рисунки.

За чаем Валентин Александрович делал зарисовки в свой большой альбом; таким образом нарисовал он портрет моей матери. Этот портрет до сегодняшнего дня хранится в нашей семье. Рисовал Серов Иолу Игнатьевну в 1905 году, 20 сентября, накануне рождения близнецов – брата Фёдора и сестры Татьяны.

Не успел Серов по своему обыкновению выпить чаю, как мать заявила, что чувствует себя неважно и должна уйти к себе. Валентин Александрович сразу понял, в чем дело, схватил свой альбом и, сказав, что до смерти боится подобных «происшествий», поспешно простился и убежал домой.

На следующее утро наша семья пополнилась двумя близнецами.

В 1907 году мать решила отвезти нас, детей, в Италию. Сначала мы побывали у нашей итальянской бабушки в городке Монца, около Милана, а затем, когда приехал отец, мы все отправились отдыхать на берег Средиземного моря в Alassio, где отдыхала семья Алексея Максимовича Горького.

Возвратились мы в Москву уже на новую квартиру, в дом Варгина на нынешней Советской площади. (Позднее в этом доме помещалась Первая студия MXТ).

Круг друзей отца становился все шире. В общении с лучшими людьми своей эпохи он рос идейно, черпал знания, обогащал свою творческую фантазию художника.

По-прежнему посещали нас старые друзья отца: нередко заглядывал и сын С. И. Мамонтова – писатель С. С. Мамонтов с женой – певицей В. А. Эберле, которую отец очень любил как талантливую артистку и веселого человека.

В. А. Серов, 1900-е гг.

Все таким же частым гостем был В. А. Серов – его я запомнила очень хорошо. Небольшого роста, несколько сутулый, с умным проницательным взглядом, он казался мне угрюмым и молчаливым; но это впечатление было обманчиво. Все, кто близко знал Валентина Александровича, «Антошу», как звали его друзья (сначала они звали его «Валентошей», потом «Антошей» и, наконец, – «Антон»), знали и ценили его не только как большого художника, но и как необычайно остроумного человека. Иногда двумя-тремя меткими замечаниями или несколькими скупыми жестами он удивительно верно изображал разные типы людей под дружный смех своих товарищей.

Ирина Шаляпина, 1908 г.

Как-то вечером пришел к нам Валентин Александрович. Отца не было дома. Валентин Александрович решил подождать его возвращения. Вынув свой альбом, он начал делать зарисовки. Я попросила нарисовать мне каких-нибудь зверюшек или пташек.

Поразительно быстро и смело, не отрывая карандаша от бумаги, одной непрерывной линией, создавал он контур животного или птицы. В этих набросках было столько правды, столько жизни и движения!

Вдруг Валентин Александрович вспомнил, что принес отцу подарок; это была модная в то время игрушка «би-ба-бо», кукла, надеваемая на руку. Целый час показывал Валентин Александрович матери и мне разные трюки с куклой, причем делал это вполне серьезно, совершенно не улыбаясь. Мы же беспрерывно хохотали, восхищаясь изобретательностью Серова.

После Алексея Максимовича Горького Фёдор Иванович больше всех своих друзей любил Серова – за его принципиальность и человеческое достоинство.

В 1911 году от приступа грудной жабы умер Серов. Все мы глубоко горевали, потеряв близкого и дорогого друга, но особенно тяжела была эта утрата для отца. Он лишился не только друга, но и большого художника, всегда помогавшего ему в его творчестве. Всю жизнь отец свято чтил его память, и даже в одном из последних писем ко мне он снова вспоминал Валентина Александровича.

На Новинском бульваре

В 1910 году наша семья так разрослась, что отец решил купить дом. Где-то на самой окраине, у Донского монастыря, ему понравился маленький старинный двухэтажный домик с мезонином. Верхние светелки были очень маленькие, с такими низкими потолками, что отцу приходилось стоять, наклонив голову; вообще все было крайне неудобно. Что именно тут привлекло отца – сказать трудно, но, недолго думая, он дал задаток. Довольный своим приобретением, Фёдор Иванович предложил матери съездить посмотреть покупку.

Мать больше всего интересовалась комнатами, где должны были жить мы, дети, и когда она поднялась по деревянной лестнице наверх и увидела комнатушки, почти совсем лишенные света и воздуха, то пришла в ужас. Но если отец что-нибудь решал, трудно было с ним спорить. Покупка этого дома была явно несуразна, хотя бы уже потому, что в любую гимназию нам пришлось бы ехать не один час, принимая во внимание московский транспорт того времени.

После долгих споров от домика отказались. Задаток пропал. Однако как только по Москве разнесся слух, что Шаляпин покупает дом, так сразу же посыпались предложения. Некие разорившиеся господа предложили купить их особняк на Поварской (ныне улица Воровского); впоследствии в этом доме был клуб анархистов. Особняк был роскошен и продавался с полной меблировкой за сравнительно небольшую сумму. Тут была и японская гостиная, и восточная комната, мраморные ванны и прочее. Но тут отец быстро согласился с матерью, что ни к чему артисту жить, подобно купцу, среди безвкусной роскоши.

С покупкой дома дело все еще не решалось, как вдруг кто-то из ближайших приятелей моего отца сообщил, что очень недорого продается особняк на Новинском бульваре. Место по своему расположению было прекрасно: дом выходил на тенистый, усаженный липами бульвар. Но самым главным достоинством этого владения был огромный, почти с десятину, сад. Этот дом и был куплен отцом в 1910 году. По своей архитектуре он ничего особенного собой не представлял. Типичный московский особняк, деревянный, оштукатуренный, на каменном фундаменте, одноэтажный со стороны фасада и двухэтажный – со двора.

Комнат было много. Внизу помещались комнаты отца и матери, далее гостиная, кабинет, бильярдная, столовая, зал. По деревянной лестнице можно было подняться на второй этаж, выходивший во двор. Здесь было несколько комнат. Кухня, как в большинстве старинных особняков, находилась в подвальном этаже. Тут была огромная плита и русская печь. Отопление во всем доме – голландское, чему был очень рад отец, так как паровое отопление вредно влияло на его горло.

Оказалось, однако, что ни водопровода, ни канализации в доме не существует; за водой надо было ходить на Кудринскую площадь, посреди которой помещалась водокачка.

Решено было эти недочеты устранить, а вместе с этим в ванную комнату и в кухню подвести газ от уличного газового освещения. По тем временам это было событием в Москве, и к нам впоследствии приходили любопытные смотреть на это новшество.

Комната отца примыкала к передней и залу; она была довольно просторна, с итальянским окном, выходящим во двор. Рядом с комнатой – умывальная; из нее по деревянной лесенке можно было подняться на антресоли, очень светлые благодаря двум окнам, выходящим в палисадник. Позднее отец велел перенести туда кровать и спал наверху на площадке.

Дом Шаляпина в Москве. С 23 сентября 1988 года – Дом-музей Ф. И. Шаляпина

Обставлен был наш особняк просто, но добротно; его главным украшением служила библиотека отца, подобранная в основном А. М. Горьким. Роскошью в нашем доме был бильярд, купленный моей матерью для отца, который увлекался этой игрой.

В остальном все было довольно просто.

Мы, дети, помещались на втором этаже. Это было наше царство; вниз приходили мы, когда хотели, но если у отца были гости, то мы являлись только по приглашению.

Уютный и складный был наш домик, и его усиленно стали посещать многочисленные друзья и знакомые Фёдора Ивановича; в нем собирались интереснейшие люди нашего времени.

Отец часто уезжал на гастроли, поэтому очень радовались, когда он бывал в Москве. Вся жизнь как-то вдруг менялась. В доме царило приподнятое настроение. Сразу становилось шумно и оживленно. Без конца звонил телефон, и Василий – китаец, служащий Фёдора Ивановича, носивший в ту пору длинную косу, – ловко скользя по паркету, то и дело выходил на парадное открывать дверь званым и незваным гостям.

А гостей было много. Это были все те же закадычные друзья Фёдора Ивановича – главным образом художники, литераторы, режиссеры и совсем случайно кто-либо из чиновников или купцов.

Отец вставал поздно, так как обычно ложился в три-четыре часа утра. После спектаклей или концертов он в большинстве случаев уезжал куда-нибудь в гости или в компании друзей отправлялся посидеть в ресторане «Эрмитаж» или «Метрополь».

Я любила утром зайти к отцу в комнату, отдернуть занавески и взглянуть на него; а он, щурясь и потягиваясь, улыбался мне, а затем начинал распеваться сначала на пианиссимо, а потом, вздохнув полной грудью, пробовал голос в полную силу.

Если голос звучит хорошо, то и настроение хорошее. Василий приносит ему утренний чай. В комнату вбегает любимый бульдог отца – Булька, неся во рту газету, чему научил его китаец Василий.