Полная версия

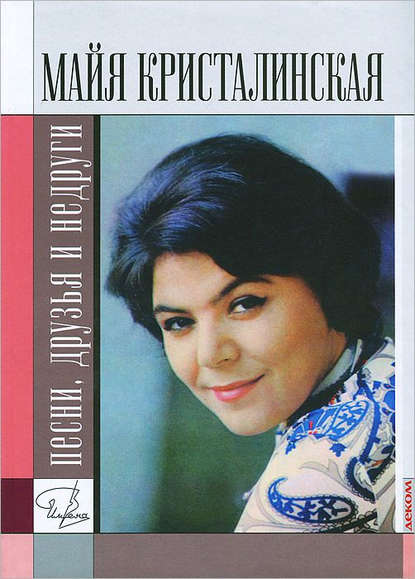

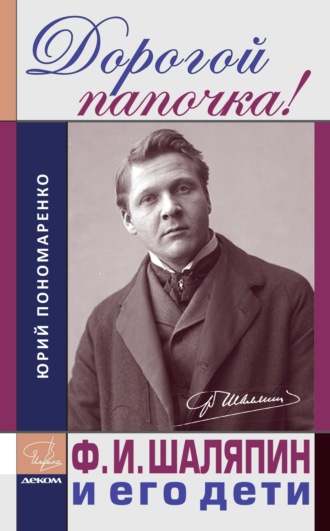

Дорогой папочка! Ф. И. Шаляпин и его дети

Папа, обладавший хорошей реакцией, уже в воздухе успел сгруппироваться и поэтому как бы скатился на пол. Но грохот был ужасный! Сверху на папу упала лестница с краской. На шум сбежались мама и Лида, донельзя перепуганные: «Господи! Что случилось?»

А случилось то, что и должно было случиться. Папа медленно, слегка побледневший и несколько испуганный, потирая ушибленный локоть, поднимался с полу. Но в каком виде!

Его белоснежный костюм был обильно залит масляной краской, которая струйками стекала с пиджака на отглаженные брюки, образуя живописнейшие разводы и пятна. Папа оторопело и часто моргал белесыми ресницами, оглядывая себя со всех сторон. Перепуганы были все, но Любочка опомнилась первой. Коротко хохотнув, она, зажав рот рукой, стремглав выскочила в другую комнату и, трясясь от смеха, повалилась на диван.

Потом закатились громким смехом и мы все, кроме Иолы Игнатьевны и папы, пребывавшего в великой досаде на самого себя.

– Феденька, пойди переоденься. Ты ужасно выглядишь! – мама говорила с акцентом. Итальянский оставил след на всю жизнь. Почему-то её слова только усилили наш смех. Папа, дав затрещину и Федьке, и Борьке, предупредил: «Коровину не проговоритесь!» После чего поспешно вышел. Мы буквально зашлись от хохота. Смеялись долго, пока не обессилели окончательно. Наконец, мама позвала всех на веранду обедать. Она сидела у огромного блестящего самовара, шумевшего и выводящего «семейную» мелодию. Строго и одновременно по-матерински поглядывала на нас, делая замечания: «Ирина, сиди прямо! Таня, не щипай Федю! А ты, Борис, убери локти со стола!» Она считала, что дети всегда должны знать своё место и «ходить по струнке». Пошалить мы любили!

Последним к столу пришёл папа в белой рубашке и белых брюках, с широким полосатым поясом, который любил. Хмурясь, посмотрел на наши головы, уткнувшиеся в тарелки. Понял, что мы каждую минуту готовы вновь рассмеяться. Хмыкнул понимающе и вдруг широко и обезоруживающе улыбнулся.

– Мамуся, – обратился он к Иоле Игнатьевне, озорно блестя голубыми глазами, – когда приедет Костя, справься, нет ли у него чего-нибудь такого в его театральном реквизите, что бы срочно нуждалось в покраске? Тогда мой костюм пригодится ещё раз!

И мы все, на сей раз вместе с папой, вновь разразились громким смехом. Папочка смеялся громче всех и от всей души. Насмеявшись вдоволь, принялись за остывающую еду. Появился Константин Коровин в охотничьем костюме и высоких сапогах, с этюдником через плечо. Вспомнив строгое предупреждение папы «не проговориться Коровину», мы ниже пригнули головы, сдерживая душивший нас смех, рвущийся наружу. Папа, раздувая ноздри, почти угрожающе постукивал по столу пальцем.

Пощипывая бородку «а-ля Генрих IV», Коровин, прищурившись, справился о причине веселья, и папа, поначалу отвечавший уклончиво, наконец сдался и сам рассказал, как он красил люстру в белом костюме и чем это кончилось.

Рассказ позабавил Коровина. В особо интересных местах он с ехидцей уточнял некоторые детали, сказав в заключение: «В древности считали, что смех продлевает жизнь! Ты будешь долго жить!»14

Соловей

Когда в 1914 году началась I мировая война, мы, как и все русские патриоты, старались быть полезными нашей родине. Ну, это выражалось, конечно, в небольшом… Скажем, мы собирали средства на подарки для воинов, посылали их на фронт, ходили в специальные учреждения шить разные вещи для фронта, вышивали носовые платки, полотенца. Это также всё посылалось на фронт. В это время отец находился вместе с нами в Москве. И вот однажды он решил дать концерт, сбор с которого пошёл для организации и оборудования двух лазаретов для нижних чинов, для солдат, в Москве и Петрограде. И вот на этом концерте мне пришлось быть и даже косвенно принимать участие. Это выражалось в том, что мы, дети Ф. И. Шаляпина, продавали программы в фойе Дворянского собрания (ныне Колонный зал Дома Союзов). И среди этих программ были и такие, которые были написаны рукой самого артиста. Их мы продавали за большие деньги, Надо вспомнить, что это был 1914 год, и государство было капиталистическим, и было много богатых людей и фабрикантов. И, конечно, на концерт Шаляпина билеты были очень дорогими. И мы, продавая программы, собрали тоже немалые средства. Нам на стол и на специальный поднос клали сотенки, золотые монеты, украшения из золота и др. – всё это шло в общий котёл, как говорится, всё шло для воинов. Вот мне очень хорошо запомнился этот концерт. Отец пел, как всегда, с большим воодушевлением и имел колоссальный успех. Пел он очень много и сверх написанной программы. И вот в самом конце, когда его вызывали на «бис», зал долго его не отпускал, отец вышел на эстраду и сказал: «Спою вам ещё романс Петра Ильича Чайковского на слова Пушкина – ”Соловей”»! И запел. Этот романс отец пел особенно проникновенно, вызвал бурю оваций, и на этом концерт закончился.

Прошло много лет с тех пор. И вот, не так давно, моя знакомая Ольга Андреевна Овчинникова побывала в Ленинграде, в том числе в Павловске в знаменитом дворце. Там директором работает её приятельница Анна Ивановна Зеленова. И вот что Анна Ивановна рассказала. Недавно она приехала из Парижа, куда ездила с группой на музейный симпозиум, где выступали руководители разных музеев. Наша советская группа, приехав в Париж, решила посетить могилу Фёдора Ивановича Шаляпина. И тут им рассказали интересную новость. В Париже на кладбище Батиньоль, где могила отца, объявился соловей. Ну, соловьи, конечно, существуют разные, но всё-таки они поют весной, а тут в Париже на кладбище… И парижане ходили слушать туда по вечерам этого соловья. Наша группа музейщиков, независимо от этих слухов, поехали на кладбище, но пока они разыскивали могилу артиста, наступил вечер. Они постояли у могилы, как говорится, в скорбном молчании, положили цветы и подумали: прилетит ли этот соловей, доведётся ли его услышать – или это всё байки… Соловья не было, а если и был, то он просто не пел. Они уже отошли от могилы и ещё раз взглянули на надгробие, и вдруг видят, что с дерева вспорхнула птичка… села на крест могилы Шаляпина. И вдруг они услышали пение соловья, который щёлкал, свистел, тянул на тысячу ладов, переливаясь, свою песню. Все были настолько поражены и взволнованы этим событием, что долго стояли молча со слезами на глазах…

Вот и я вспомнила, как отец пел этот романс: «Соловей, мой соловейко, птица малая лесная…» Вдруг откуда-то прилетела маленькая эта птичка и спела отцу на могиле… Всё это показалось мне каким-то необычайно значительным, даже знаменательным, я бы сказала… А в романсе есть такие слова Пушкина: «Выкопайте мне могилу во поле, поле широком… В головах мне посадите алы цветики-цветочки, а в ногах мне проведите чисту воду ключевую… Пройдут мимо красны девки, так сплетут себе веночки, пройдут мимо стары люди, так воды себе зачерпнут…»

Но… далека могила Шаляпина от родины, и не положат ему алы цветики-цветочки у изголовья, и не зачерпнут стары люди воды из Волги-матушки… Я вспомнила, что отец завещал похоронить себя на Волге, которую очень любил с детства… Ну, кто знает? Вдруг наступит такой день, когда вернётся Шаляпин на свою родину»15.

«Дон Карлос»

В начале 1917 года Фёдор Иванович решил поставить новый спектакль в Большом театре, чтобы вырученные деньги затем распределить между людьми, пострадавшими от империалистической войны.

Выбор остановился на опере Верди «Дон Карлос», в которой отец должен был впервые на русской сцене исполнить партию Филиппа II, короля Испанского.

Отец горячо принялся за работу по подготовке этого спектакля. Когда Фёдор Иванович загорался какой-либо идеей, то отдавался ей целиком, не щадя ни сил, ни здоровья. Так было и с «Дон Карлосом». Отец сам режиссировал, входил во все мелочи постановки, проводил общие репетиции, беседовал с художниками, обсуждал костюмы и т. д. С актерами он занимался отдельно. Иногда репетиции происходили у нас на дому, на Новинском бульваре.

Состав исполнителей был прекрасный: королеву пела молодая К. Г. Держинская, маркиза Позу – А. К. Минеев, Дон Карлоса – А. М. Лабинский, Великого инквизитора – В. Р. Петров.

Фёдор Иванович тщательно проходил с каждым исполнителем его роль, вникая в малейшие нюансы пения, наглядно показывая все сам, мгновенно перевоплощаясь в тот или иной образ. Когда он показывал К. Г. Держинской, как она должна двигаться, носить шлейф, делать поклоны, то можно было удивляться не только пластике движений, но и обаянию, женственности, которые вдруг приобретала его могучая, сильная фигура. Присутствовавшие на репетиции артисты невольно аплодировали отцу.

Не все исполнители сразу схватывали замечания Шаляпина, с иными приходилось ему долго и упорно работать, но труд не пропал даром. Постановка «Дон Карлоса» стала событием в театральном мире.

Десятого февраля 1917 года в зрительном зале Большого театра, несмотря на сильно повышенные цены, была, как говорится, «вся Москва». Но… «главная публика» в основном собралась на галерке – ее заполнили учащаяся молодежь, трудовая интеллигенция.

Увидеть отца в роли Филиппа II было и для меня событием. Всем, кто присутствовал на репетициях, было понятно, что Шаляпин раскроет здесь новые грани своего дарования.

В первой картине Шаляпин не участвует; начинается вторая.

В глубине сцены, среди деревьев, мелькнула чья-то тень, которая неожиданно выросла в зловещую фигуру. Холодом и мраком повеяло от громадного, одетого в черный бархат, с тяжелой золотой цепью на груди, истукана. Рука в белой лайковой перчатке властно опирается на палку; из-под полей высокой черной шляпы глядят словно застывшие, тяжелые свинцовые глаза. Лицо каменное и непроницаемое, рыжая с проседью борода, сурово сдвинуты брови. Царственная осанка повелителя и деспота.

Чем дальше развивалось действие, тем большим мраком веяло от этой фигуры, даже тембр голоса Шаляпина стал металлическим и резким. Зато как неожиданно мягко прозвучал он в шестой картине, когда Филипп наедине с самим собой проникновенным голосом поет о безнадежной любви к королеве.

Этот контраст дал образу новую окраску, и, несмотря на все отвращение к Филиппу, где-то в отдаленных тайниках души у зрителя проснулась к нему жалость. Так он заставил почувствовать все одиночество и трагедию короля.

Всех деталей спектакля я уже не помню, но Филиппа II, ведущего за руку через всю сцену королеву, я запомнила навсегда. В этой безмолвной сцене можно было прочесть все, что происходило в душе короля: трагедию его любви к королеве, его ревность к Дон Карлосу – все отражено было в его мимике выразительнее всех слов и звуков. Величественный жест, медленные повороты головы, четкость движений, умение носить костюм, мантию дополняли этот образ, как будто бы сошедший с полотен великих испанских художников.

В театре был праздник, как и всегда, когда выступал Фёдор Иванович. Спектакль имел большой успех. И хотя все артисты с громадным мастерством исполняли свои роли, один из известных критиков того времени писал:

«В исполнении Шаляпина старую оперу Верди следует назвать не «Дон Карлос», а «Филипп II».

После спектакля у нас в доме, на Новинском бульваре, отцом был устроен банкет в честь коллектива, принявшего участие в «Дон Карлосе». Здесь были солисты оперы, представители оркестра, хора и другие служащие театра. Среди гостей был С. В. Рахманинов. Было поднято много тостов за Россию, за родное искусство.

До самого утра не расходились гости, и мы даже успели сняться на память об этом замечательном вечере.

Через несколько дней отец послал письмо в редакцию газеты с отчетом о спектакле. Привожу его полностью по сохранившейся у меня вырезке из газеты:

«ШАЛЯПИНСКИЙ СПЕКТАКЛЬ»(Письмо в редакцию)10 февраля 1917 года мною был устроен с благотворительной целью спектакль в Большом театре. Шла опера «Дон Карлос». До сих пор обстоятельства, не зависящие от меня, лишали меня возможности сообщить во всеобщее сведение отчет об этом вечере. Сейчас препятствия миновали, и я обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой не отказать напечатать в Вашей уважаемой газете этот отчет.

Валовой сбор данного спектакля выразился в сумме 58 446 рублей 90 копеек.

Расходы следующие: уплата Дирекции бывш. императорских театров 5 255 рублей 55 копеек, взыскание военного налога 9 878 рублей 90 копеек. Кроме того, израсходовано по устройству спектакля: афиши, объявления в газетах, разъезды и прочие мелкие расходы – 712 рублей 45 копеек, а всего израсходовано 15 846 рублей 90 копеек.

Следовательно, за вычетом расходов, чистых денег осталось 42 600 рублей, которые мною и распределяются в следующем порядке:

1) Бедному населению Москвы (в распоряжение городского головы) – 10000 рублей.

2) Георгиевскому комитету для раненых воинов и их семейств –6 000 руб.

3) Театральному Обществу для убежища престарелых артистов в Петрограде – 4 000 рублей.

4) Беднейшим ученикам живописи и ваяния в Москве – 4 000 рублей.

5) Комитету, ведающему нужды студентов-беженцев, – 4 000 рублей.

6) В пользу политических ссыльных – 4 000 рублей.

7) На создание Народного Дома в Канавине (Нижний Новгород) –1 800 руб.

8) Народному Дому в с. Вожгалах (Вятской губернии и уезда) –1 800 руб.

9) На помощь беднейшим ученикам Шаляпинского городского приходского училища в Суконной слободе гор. Казани – 2 000 рублей.

10) Военнопленным нашим воинам, находящимся в германском плену, – 5 000 рублей.

А всего 42 600 рублей.

Все означенные общества или их представители благоволят обратиться в Контору Государственных театров г. Москвы за получением вышеозначенных сумм, представив, разумеется, соответствующие удостоверения и документы.

Приношу мою сердечную благодарность всем моим товарищам, сотрудникам данного спектакля, так горячо и сердечно отозвавшимся на доброе дело и своей исключительной работой содействовавшим его успеху, как то: солистам, оркестру, хору и всему персоналу театра.

Фёдор Шаляпин2 апреля 1917 г.P. S. Очень прошу другие газеты перепечатать этот отчет».

Общественная деятельность Шаляпина

У Шаляпина было много друзей, но были и враги. Это объяснялось не только несдержанностью отца, его непримиримым в вопросах искусства характером, но часто и завистью людей ко всему незаурядному. Сейчас во многом, что касается Шаляпина, восстановлена правда. Но представления об антиобщественном поведении отца у себя на родине еще кое-где живут. Не желая ни в какой мере идеализировать образ отца, я хочу лишь привести некоторые факты его отношения к общественному долгу.

Вот письмо одного из бывших студентов Московского университета.

«Глубокоуважаемая Ирина Фёдоровна!

Сообщаю Вам мои воспоминания о незабываемых для меня встречах с Фёдором Ивановичем Шаляпиным.

В период времени с 1909 по 1912 год я, будучи студентом Московского университета, состоял в Правлении студенческой кассы взаимопомощи Союза землячеств при Московском университете.

Эта касса существовала на средства, получаемые от ежегодных взносов самих студентов, землячеств, общественных организаций, редакций некоторых либеральных газет, а также от сборов благотворительных концертов и вечеров.

Все суммы, получаемые кассой взаимопомощи, шли на оказание материальной помощи и оплату за право участия нуждающихся студентов Университета, на содержание дешевых студенческих столовых и т. п.

По поручению правления кассы взаимопомощи мне неоднократно приходилось обращаться с просьбами об участии в благотворительных концертах и вечерах к Фёдору Ивановичу Шаляпину, участие которого в концертах обеспечивало полные и большие сборы.

С чувством глубокого волнения и благодарности вспоминаю до сих пор, спустя более сорока лет, то трогательное и любовное отношение, которое проявлял наш великий артист – Фёдор Иванович Шаляпин – ко всем нашим просьбам об участии в студенческих концертах, и ту неизменную готовность прийти на помощь нуждающимся студентам, которую мы всегда встречали со стороны Фёдора Ивановича.

Я могу смело утверждать, что сотни студентов того времени имели возможность окончить университет только благодаря той материальной поддержке, которую оказал им Фёдор Иванович своим участием в вечерах и концертах.

Евгений Львович Белостоцкий, г. Харьков, пл. Руднева, 17.

24. VII. 52 г.».

И это, конечно, не единственный сохранившийся у меня документ.

Фёдором Ивановичем были учреждены стипендии как в московских учебных заведениях, так и в одной из казанских гимназий для беднейшего ученика шестого городского училища имени Шаляпина, где в детстве учился он сам.

Пел он неоднократно и для Всероссийского театрального общества для поддержания престарелых артистов: в Доме ветеранов сцены была учреждена койка его имени.

Выступал он и на Сокольническом кругу в народных концертах.

Когда какое-либо бедствие постигало нашу страну, отец горячо отзывался на все нужды. Так, он не раз пел в пользу голодающих. 26 декабря 1911 года Шаляпин дал грандиозный концерт, исполнив шестнадцать произведений.

Чистый доход – шестнадцать тысяч пятьсот рублей – отец послал в шесть голодающих губерний, об этом было напечатано в газетах.

Во время войны 1914 года Шаляпин организовал на свои личные средства два лазарета: один в Москве на пятнадцать коек и второй в Петрограде на тридцать. Всю войну отец полностью содержал эти лазареты, в которых находились на излечении нижние чины.

На открытие лазарета в одном из флигелёчков, находящихся во дворе нашего дома в Москве, как полагалось, приехал городской голова. Увидев, насколько хорошо был оборудован лазарет, он предложил Фёдору Ивановичу предназначить его для офицеров, на что отец ответил: «Вот потому именно, что лазарет оборудован хорошо, здесь будут лечиться солдаты».

Так оно и было. Фёдор Иванович часто навещал раненых, беседовал с ними, рассказывал им забавные случаи из своей жизни, раздавал подарки. В этом лазарете всю войну работала вся наша семья, помогая чем возможно и ухаживая за ранеными.

В 1914 году, во время войны, сильно пострадало польское население. Отец немедленно высказал готовность выступить в концерте в пользу пострадавших. 30 ноября в Варшаве состоялся концерт Шаляпина при переполненном зале.

Как сообщали газеты, артисты польских театров перед началом концерта поднесли Шаляпину венки и приветствовали как художника-славянина, отметив единение России и Польши.

Шаляпин в ответ заявил, что он поступил так, как подсказывало ему чувство гражданского долга.

Находясь за границей в 1921 году, Фёдор Иванович не забывал о своей родине, которую вновь постигло бедствие – голод в Поволжье. Он дал концерт в пользу голодающих и собрал по подписке деньги, которые послал на родину.

* * *В 1902–1903 году отец, будучи в Нижнем Новгороде, узнал от А. М. Горького, что дело народного образования в деревне поставлено крайне плохо, детям негде учиться; особенно плохо дело обстояло в деревне Александровке, около Мызы. Отец решил там построить школу. Это свое решение он выполнил. Корреспондент одной из московских газет дал подробное описание «шаляпинской школы»:

«В д. Александровке Нижегородского уезда давно существует народная школа им. Ф. И. Шаляпина…

…Внутреннее помещение школы меня поразило. Сколько здесь уюта, милой простоты, красоты и разнообразия.

Самая большая комната – класс, где в учебное время происходят занятия с тремя отделениями; вторая комната – для учительницы, а третья отведена под народную библиотеку, с отдельным входом…

Библиотека представляет небольшую комнату, но все в ней привлекательно, стильно и отличается изящной простотой; стильные шкафы, обстановка, мебель. Стены увешаны портретами классиков нашей литературы и современных писателей. В библиотеке имеется уже более 3000 томов книг.

Построенная на средства Шаляпина школа получает от него около 1000 рублей ежегодно. Крестьяне интересуются знаменитым певцом. 26 августа, когда он перед отъездом приезжал в школу, они обратились к нему с просьбой, не может ли он пустить их на свой концерт, который должен был состояться 27 августа в ярмарочном оперном театре по удешевленным ценам – «по рублику» с человека. Фёдор Иванович сказал им на это, что пусть они выберут двадцать человек, и он попросит антрепренера, чтоб он их поместил бесплатно в театре, на концерт. Крестьяне деревни Александровка и соседних деревень по жребию набрали не двадцать человек, а целых сорок, и пришли на концерт, который на них произвел сильное впечатление, хотя некоторые слыхали Фёдора Ивановича и во время своих посещений школы – он певал для детей и для них в школе».

Руководил школой учитель Степанов Григорий Николаевич, которому отец подарил портрет. Его мне показала дочь Степанова, когда я посетила Александровку в 1952 году.

Надпись гласила:

«Милый Григорий Николаевич, будем счастливы надеждой, что наша дорогая Родина будет радостно петь гимн солнышку и дорогой свободе.

Ф. И. Шаляпин11/IV 1917 года».Одно время Степанов за «вольнодумство» был арестован, а затем отстранен от работы. Умер он в Александровке. Крестьяне, очень уважавшие учителя, поставили ему памятник-обелиск напротив здания школы имени Шаляпина.

Эта школа существует и по сей день.

Портрет Шаляпина, подаренный им школьникам с надписью: «Милым ребятишкам Шаляпинской школы. Да здравствует солнце. Да скроется тьма» в настоящее время находится в Краеведческом музее города Горького.

Вероятно, мало кто знает, что Народный Дом в Нижнем Новгороде (ныне оперный театр имени Пушкина) достраивался на средства Фёдора Ивановича. Давал он через А. М. Горького и деньги на революционные цели.

Очень многим людям Шаляпин помогал. Некоторые же его старые товарищи, с которыми отец работал в свои первые сезоны в Уфе и Баку, – Пеняев и Грибков – часто жили в нашем доме. Будучи уже стариком, Пеняев жил у нас и ведал библиотекой отца.

Отец всегда боялся бедности – слишком много видел он нищеты и горя в свои детские и юношеские годы. Он часто с горечью говорил: «У меня мать умерла от голода…»

Грозной тенью перед ним всегда стояло прошлое, полное лишений, унижения и страданий. Он постоянно ощущал тревогу за будущее, за старость, за судьбу своих детей – сколько он видел тягостных примеров печальной участи многих людей в старой России, умиравших забытыми и заброшенными. Мысль, что и он может оказаться в таком положении, преследовала его.

– Вот состарюсь, потеряю голос и никому не буду нужен, и опять, как в юности, придется унижаться… – говорил он мне.

Зная гордую и независимую натуру отца, я понимаю, что он этого не пережил бы. Вот почему он стремился «ковать железо, пока горячо». А многие принимали это за алчность, за стремление к наживе, создавая легенды о шаляпинских богатствах.

Да, у отца, конечно, были деньги, заработанные великим трудом. Но он и умел их тратить – широко, на помощь людям, на общественные нужды.

Характерно, что после смерти Фёдора Ивановича никаких пресловутых «шаляпинских миллионов» не оказалось…

Демон

Партия Демона написана для баритона, и Шаляпину пришлось долго работать над ней. Влюбленный в образ Демона, Фёдор Иванович решил воплотить его на сцене, и, как всегда, когда он создавал новую роль, он обратился к своим друзьям-художникам. Фёдор Иванович просил А. Я. Головина сделать ему подходящий эскиз костюма. Здесь Фёдор Иванович проявил и свою инициативу: «падший ангел» – вот что легло в основу его образа, его костюма.

Золотой панцирь, перевитые ремнями ноги в сандалиях напоминали иконописного архангела. Поверх костюма на плечи был накинут весь изодранный в лохмотья черный шифоновый флёр, из-под которого почти по земле волочились куски белого и красного газа; издали они казались разорванными крыльями в огненных языках пламени.

Когда Демон двигался, легкое черное облако окружало его и становилось фоном для его статного тела и мужественного лица, обрамленного иссиня-черными кудрями. Гордый профиль, глубоко запавшие горящие глаза выражали страстную любовь и бесконечную муку…

В прологе, пригвожденный к скале, он казался вросшим в нее, окаменевшим.

Если внешний облик Демона подсказал Шаляпину Врубель, то внутреннюю силу и мощь он взял у Лермонтова.

Лучшим моментом в спектакле была сцена у врат обители. Исполнение Шаляпиным этой сцены вызывало такой бурный восторг у зрителей, что на «бис» она повторялась полностью.

Глубоко, властно и сильно произносил Демон: «Здесь я владею…» – и вдруг неожиданно мягко, с глубокой тоской и болью: «…Я люблю».

С какой сокрушающей силой звучали слова: «И я войду!!» И с каким стоном радости и торжества, как вихрь, исчезал он в дверях обители: «Она моя!»

Врываясь в келью Тамары, Демон останавливался, как изваяние. Горели его глаза на бледном от страсти лице, и Тамара в смятении отступала: