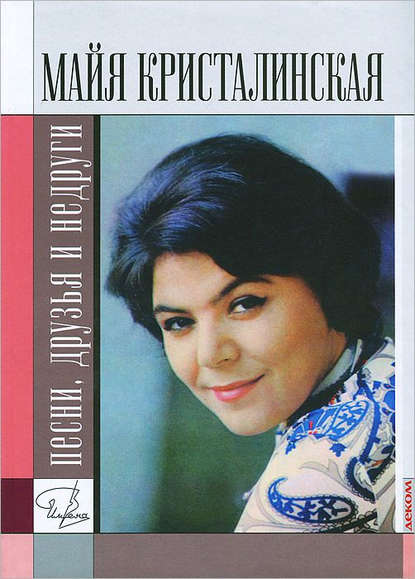

Полная версия

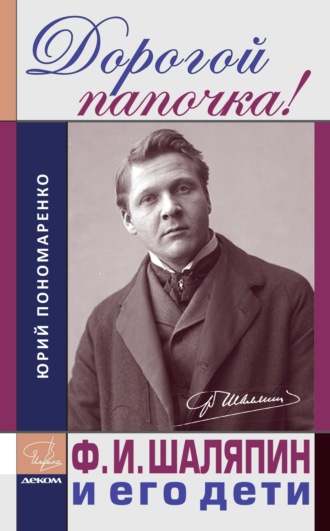

Дорогой папочка! Ф. И. Шаляпин и его дети

Скандал!!!!

И вдруг на весь театр раздался молодой раскатистый смех. В ложе сидел Шаляпин. Одна из наших подруг подошла к рампе и сказала ему громко:

– Cretino! (Кретин!)

Он опешил…

– Кто кретино?

– Voi! (Вы!) – ответила она.

Шаляпин страшно растерялся и с виноватым видом замолчал.

После этого случая нам предложили ехать домой – в Италию. Но тут уже заговорила во мне национальная гордость.

– Неужели, – думала я, – эта неудача опозорит всю нашу труппу?..

Я пошла в дирекцию и попросила дать нам русского балетмейстера. Дирекция согласилась, и мы исполнили мазурку с большим «брио»1.

Вскоре я заболела. Шаляпин спросил Антоньетту, почему я не прихожу на репетиции. Она жестами объяснила ему, что я больна. Тогда он сразу закричал:

– Dottore, dottore! (Доктора, доктора!)

На следующий день ко мне явился артист нашего театра, врач по образованию.

Я уже начинала поправляться, как вдруг Антоньетта заявила мне, что «Иль-бассо» пристает к ней с просьбой разрешить навестить меня.

И вот в один прекрасный день раздался громкий стук, и на пороге появился «Иль-бассо» с узелком в руке. Это оказалась завязанная в салфетку кастрюля с курицей в бульоне.

Как всегда, жестами, он объяснил мне, что это очень полезно и что все это надо съесть. И эта трогательная «нижегородская курица» навсегда осталась у меня в памяти.

Вскоре мы с Антоньеттой переехали на квартиру, где жил Шаляпин, и подружились с ним. Он рассказал о своем тяжелом детстве, и мы были увлечены его непосредственностью и обаянием.

В ту пору Фёдор был беден. Все его имущество заключалось в небольшой корзине, обшитой клеенкой. Здесь хранилась пара белья и парадный костюм: светлые брюки и бутылочного цвета сюртук. В особо торжественных случаях он надевал гофрированную плоёную сорочку и нечто вроде манжет а-ля «Евгений Онегин». Этот странный костюм ему очень шел.

Но самым интересным в его имуществе были две картины – пейзажи – подарок какого-то товарища. Он бережно возил их с собой. Гордился он и самоваром, выигранным за двадцать копеек в лотерее.

Однажды в ссоре со своим товарищем – артистом Кругловым – он порвал свой парадный сюртук. С виноватым видом пришел «Иль-бассо» ко мне с просьбой зачинить дыру в рукаве. Я была возмущена этой дракой, но сюртук все же починила.

Мы заметили, что часто, выйдя из нашего домика, Шаляпин, стоя на тротуаре, громким раскатистым басом что-то кричал на всю улицу. Слов мы понять не могли, и нам слышалось лишь:

– Во-о-о!..

После этого странного возгласа со всех сторон съезжались таратайки. Шаляпин садился в одну из них и уезжал.

Как-то мы с Антоньеттой спешили на спектакль. Мы вышли из ворот и хотели нанять извозчика, но такового не оказалось. Тогда, вспомнив, как это делал Шаляпин, мы стали, подражая ему, неистово кричать в два голоса:

– Во-о-о!

И вдруг, к великому нашему удовольствию, в переулке показался извозчик. Тут только сообразили мы, что Шаляпин кричал: «Извоо-озчик!»

Совсем не зная русского языка, мы с трудом понимали товарищей, и они объяснялись с нами преимущественно жестами и мимикой. Особенно утомлял нас Шаляпин. Как только мы появлялись в театре, он, размахивая полами своего сюртука, подлетал к нам и, громко смеясь и жестикулируя, старался разговаривать с нами. К вечеру у меня от его «стараний» распухала голова, и под конец мы с подругой, завидев его, с возгласами «Иль-бассо!» скрывались куда попало.

В театре репетировали «Русалку». Исполнив свои балетные номера, мы тотчас же уходили.

Наступил день спектакля. Мы с Антоньеттой сидели у себя в артистической уборной и гримировались, готовясь к выходу. Вдруг во время действия раздались аплодисменты. Антоньетта, выйдя в коридор, увидела бегущих к сцене артистов. В это время снова раздался взрыв аплодисментов. Тогда и мы побежали за кулисы. Акт уже кончился, и на авансцене, в каких-то лохмотьях, раскланивался с публикой старик со всклокоченными волосами и бородой. Мы не узнавали артиста. Вдруг взгляд «старика» упал в кулису, и безумец широкими шагами направился к нам, восклицая:

– Buona sera, signorine!.. (Добрый вечер, барышни!..)

– «Иль-бассо»! – Мы были поражены.

С тех пор я стала иначе относиться к Фёдору Ивановичу. Чем больше на репетициях я приглядывалась к нему, тем больше начинала понимать, что этот артист, еще только начинающий свой путь, необычайно ярко выделяется своим дарованием на фоне всего ансамбля очень талантливой труппы Саввы Ивановича Мамонтова.

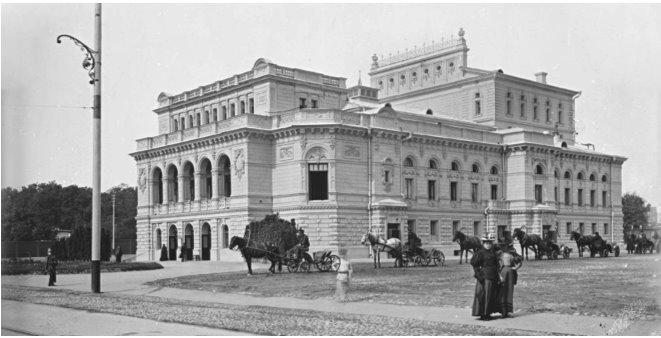

Нижегородский Николаевский театр, 1900-е гг.

Театр готовился к постановке «Евгения Онегина». Роль Греми-на была поручена Шаляпину. В этом спектакле я не была занята, и Мамонтов пригласил меня на первую генеральную репетицию, на которой присутствовали лишь свои. Савва Иванович рассказал мне о Пушкине, о Чайковском, и я с волнением смотрела спектакль. Но вот и сцена на петербургском балу. Из дверей, ведя под руку Татьяну, вышел Гремин – Шаляпин. Он был так значителен, благороден и красив, что сразу завладел вниманием всех присутствовавших.

Мамонтов, сидевший рядом со мной, шепнул мне:

– Посмотрите на этого мальчика, – он сам не знает, кто он! А я уже не могла оторвать взора от Шаляпина. Сцена шла своим чередом. Вот встреча с Онегиным и, наконец, знаменитая ария «Любви все возрасты покорны…»

Как мне впоследствии рассказывал Мамонтов, эту арию обычно пели, сидя в кресле. Шаляпин предложил новую мизансцену: он брал под руку Онегина, прогуливался с ним по залу, иногда останавливался, продолжая беседу. Голос его звучал проникновенно и глубоко.

Я внимательно слушала Шаляпина. И вдруг среди арии мне показалось, что он произнес мою фамилию – Торнаги. Я решила, что это какое-то русское слово, похожее на мою фамилию; но все сидевшие в зале засмеялись и стали смотреть в мою сторону.

Савва Иванович нагнулся ко мне и прошептал по-итальянски:

– Ну, поздравляю вас, Иолочка! Ведь Феденька объяснился вам в любви…

Лишь много времени спустя я смогла понять все озорство «Феденьки», который спел следующие слова:

Онегин, я клянусь на шпаге,Безумно я люблю Торнаги…Тоскливо жизнь моя текла,Она явилась и зажгла……Сезон подходил к концу, и мы должны были разъехаться по домам.

Первой уехала Антоньетта, «Тонечка», как звал ее Фёдор Иванович и как всегда подписывалась она в письмах ко мне.

Потом, распростившись со мной и с товарищами, покинул нас Шаляпин, возвращавшийся к зимнему сезону в Мариинский театр.

Наконец собралась в дорогу и я.

Россия и русские люди очень пришлись мне по сердцу; несмотря на то, что я подписала контракт на зимний сезон во Францию – в Лион, – уезжать из России мне очень не хотелось, да и «Фэда» уже стал мне дорог.

Мамонтов предложил мне остаться еще на один сезон – уже в Москве, в Солодовниковском театре, – и я приняла его предложение, расторгнув французский контракт. Но Мамонтов лелеял еще одну заветную мечту – привлечь в свой театр Шаляпина – и решил послать меня за ним в Петербург.

– Иолочка, вы одна можете привезти нам Шаляпина, – уверял он.

И я поехала в Петербург.

Серым туманным утром прибыла я в незнакомый мне величественный город и долго разыскивала по указанному адресу Фёдора. Наконец очутилась я на какой-то «черной лестнице», которая привела меня в кухню квартиры, где жил Шаляпин. С трудом объяснила я удивленной кухарке, что мне нужен Фёдор Иванович, на что она ответила, что он еще «почивает».

Я попросила разбудить его и сказать, что к нему приехали из Москвы.

Вскоре в кухню вошел его товарищ Паша Агнивцев, с которым он служил в Тифлисской опере, будучи еще совсем юным.

Наконец появился сам Фёдор. Он страшно удивился, увидев меня. Кое-как, уже по-русски, объяснила я ему, что приехала по поручению Мамонтова, что Савва Иванович приглашает его в труппу Частной оперы и советует оставить Мариинский театр, где ему не дадут надлежащим образом проявить свой талант.

Фёдор призадумался: он боялся потерять работу в казенном театре, да и неустойку за расторжение контракта ему платить было нечем. Я сказала, что Мамонтов берет неустойку на себя.

– А вы, Иолочка, уезжаете? – спросил он меня.

– Нет, я остаюсь на зимний сезон, – ответила я.

Он этому страшно обрадовался и обещал, что если будет свободен по репертуару в театре, то приедет в Москву повидаться с Мамонтовым и товарищами.

Я простилась с Фёдором и вернулась в Москву, а дня через два приехал и он сам.

В тот же вечер были мы с ним в театре на «Фаусте». За кулисами нас радостно встретили друзья-артисты во главе с Мамонтовым, и все уговаривали Фёдора вступить в труппу театра.

Вопрос был решен положительно, и в ближайшие же дни Фёдор выступил в партии Сусанина. Он имел огромный успех. Это был его первый спектакль в Москве.

Он быстро завоевал признание московской публики и вскоре стал ее любимцем.

Почти все свои лучшие роли создал Фёдор на сцене Мамонтовской оперы и в том много обязан заботливому вниманию Саввы Ивановича.

Я проработала в Частной опере еще два сезона, ставила балеты, танцевала в «Коппелии», в роли Сванильды, а также выступала во всех оперных постановках как солистка.

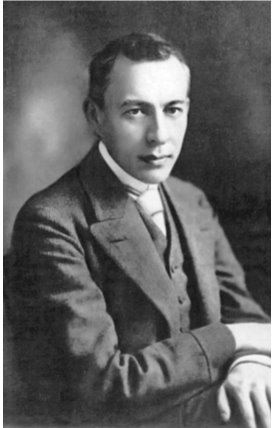

Никогда не забуду мою первую встречу с С. В. Рахманиновым. Меня поразила его скромность, его благородство. В спектакле «Кармен», которым он дирижировал, я танцевала цыганский танец. Он заботливо спрашивал меня, подходят ли мне предложенные им темпы. Говорил он по-французски, и мы очень хорошо друг друга понимали. Более чуткого дирижера я не встречала за всю свою артистическую жизнь.

В 1898 году я вышла замуж за Фёдора, а в 1899-м у меня родился сын Игорь, и я навсегда оставила сцену, всецело отдавшись семье.

Сын Шаляпина Фёдор рассказал о своей матери в интервью Павлу Петелину:

Отец нечасто вмешивался в нашу жизнь, всецело препоручив нас маме, Иоле Игнатьевне… Но во всём чувствовалась его направляющая рука. Он был очень занят всегда, все дни его были расписаны: то выступления, то репетиции, в театре и дома, то банкеты, то гастрольные поездки… Но он твёрдо дал нам понять, что все мы, его дети, должны хорошо знать иностранные языки, и денег на наше воспитание не жалел. Да и вообще мы жили широко, отец зарабатывал много, но много и тратилось… Держали лошадей, лёгкий и тяжёлый тарантасы, бельё стирали специальные прачечные, чистота была невероятная. Уютно было в каждой комнате, всё обставлено было с большим вкусом. Многое привезли из-за границы, мамино приданое, но всё так вписывалось, что и не разберёшь, что было наше, а что заграничное. И всё мама – Иола Игнатьевна. Мама была колоссальный администратор, откуда только что и взялось. Ведь вы, конечно, знаете, что она – замечательная балерина. Уже в 16 лет была примой в театре Сан Карло Ди Наполи, а по виду скромная девочка, правда, хорошенькая, но всё-таки девчонка ещё. Её сопровождала мать, тоже балерина, известная в театральных кругах. И когда мать привела её в Сан Карло Ди Наполи, тот директор думал, что устраиваться в театр пришла её мать, моя бабушка, и разговаривал именно с ней о контракте. Но бабушка возразила, сказав, что прима-балерина вот эта девушка, указав на свою Иолу. Так началось театральное возвышение моей матери…

Сергей Рахманинов, 1901 г.

– А кто отец вашей матери?

– О, это обычная романтическая история по тем временам…

В мою бабушку, красавицу балерину, влюбился аристократ Ло-Прести, эта фамилия и сейчас известна на Сицилии. Он хотел жениться, но его родители пообещали лишить его наследства, если он женится… Это не испугало его, и он продолжал надеяться на женитьбу. Но брак так и не состоялся. Молодой красавец Ло-Прести вскоре умер. Умер очень молодым. Так моя бабушка Джузеппина выхаживала свою дочь одна… Иола Игнатьевна взяла фамилию матери как псевдоним… Мать была добрая, гостеприимная, отзываясь на чужую беду. Умела устраивать обеды, торжественно вынимала парадный сервиз… У неё всегда всё было в порядке, не ломался и не разбивался ни один предмет… А отец был совсем другой по характеру, боялся браться за инструменты. А если вдруг ему придёт в голову что-нибудь сделать, то обязательно у него получится не так, как следует. Возьмёт молоток, то уж обязательно попадёт себе по пальцу, что надолго отбивает у него охоту за что-нибудь подобное браться в доме… Мы жили обычной, нормальной жизнью, нам всего хватало, но у нас не было тяги к вещам, к так называемому сегодня вещизму, в нашем доме не было мещанства и всего того, что с ним связано.

Иола Шаляпина с детьми – Ириной, Борисом, Таней, Федей, Лидой. 1908 г.

Их совместная жизнь продлилась всего восемь лет, в этом браке родилось шесть детей: Игорь, Ирина, Лидия, Борис, Фёдор и Татьяна.

Игорь

3.01.1899 (Москва) – 15.06.1903 (Васищево)

Иола Шаляпина с детьми Игорем и Ириной, 1903 г.

Шаляпин Игорь Фёдорович – первенец Шаляпина, исключительно развитой мальчик, любимец отца и всех друзей артиста.

Он родился в день, когда отец играл и пел Бориса Годунова. На следующий день певец отмечал рождение первенца в первом семейном московском гнезде, во флигеле дома артистки Татьяны Любатович на Долгоруковской улице. И что знаменательно, как пророчество, в разгар торжества его вызвал очередной посетитель, просивший денег на похороны своего сына-первенца. Выразив сочувствие его горю, Шаляпин дал ему 25 рублей, но что-то его насторожило, когда он увидел, что тот нагло садится к столу и пьёт наряду со всеми водку… Артист проследил за ним и обнаружил стоящую у дома пролётку с его друзьями, ждущими денег, чтобы ехать к «Яру»2… Так грустно закончилось это первое семейное торжество Шаляпина.

Сыну ещё и 3-х месяцев нет, а отец писал жене:

…Дорогая Иолинка! Я обязательно хочу сделать карьеру за рубежом и сделаю, сделаю!.. Я чувствую, что смогу сделать. Радость моя, прошу тебя написать мне, как вы там оба с моим Игрушкой, и потом, дай мне знать, в котором часу ты можешь быть свободна, чтобы говорить со мной по телефону. Я боюсь, что когда я попрошу подойти тебя к телефону, ты будешь кормить грудью нашего ангела Игоря, так что ты должна мне написать, во сколько днём ты свободна… Радость моя, очень-очень люблю тебя и прижимаю тебя к моему сердцу, которое бьётся и будет биться всегда для тебя и для моего дорогого Игрушки3.

Через 4 дня, выступая в столице, снова беспокойно спрашивал:

Мне не спокойно за тебя, посылаю тебе телеграмму. Прошу тебя, напиши мне поскорее, как ты и как мой дорогой, мой ангел Игруша. Целую тебя много, твой, твой, который тебя обожает, Федушка… Люблю тебя, моя радость, поцелуй моего Игорунчика. Твой всегда. Шаляпин.

Его письма домой с вопросами о сыне и здоровье жены, как и высылка денег, приходили буквально через день. Он всегда писал жене о своих расходах и доходах, советовался по поводу новых контрактов и т. д. Из Одессы во время гастролей, когда жена сообщила, что они переехали после 16 июня в новую большую квартиру в Чернышевский переулок в дом Пустошкина, написал:

Дорогая моя, когда же пройдут эти проклятые дни, чтобы я вновь был рядом с моей дорогой Иоластико, обнимать её, целовать всю-всю и моего малышку, моё сокровище Игрушку. Бог мой, как вспомню, что вы от меня так далеко, а я страдаю, как бедный чёрт от скуки…. Как бы я хотел увидеть сейчас, что делает мой маленький каналья Игрушка, как бы хотел бесконечно целовать его, как и тебя, моя дорогая Иолинка.

И вот наступил страшный для семьи артиста 1903 год. В январе все трое детей – Игорь, Ирина и Лидия – заболели скарлатиной, а затем на лето семья переехала в Харьков к друзьям на их дачу в Васищево. И там по недосмотру взрослых Игруша погиб от перитонита на глазах любящего отца. Только помощь друзей и особенно М. Горького в Нижнем Новгороде, куда осенью родители приехали «отходить» от своего горя, смогла восстановить душевное состояние артиста.

Ирина

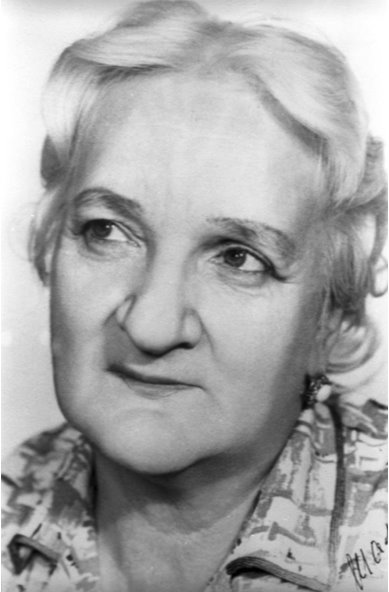

Шаляпина (по второму мужу Бакшеева) Ирина Фёдоровна – старшая дочь артиста от первого брака, артистка, биограф творчества Ф. Шаляпина.

Все, кто видел её близко, отмечали крупную фигуру, волевое лицо, как у отца, с выступающим подбородком, и горящие, как у матери, чёрные глаза. Мечтала быть певицей, но на семейном совете было решено, что никто из детей по стопам отца не пойдёт.

О своей сестре Лидия Фёдоровна вспоминала:

Сестра моя Ирина с самого рождения была существом агрессивным и очень независимым. Она ничего и никого с детства не боялась, что от родителей требовался глаз да глаз… В 2 года в Италии у бабушки ринулась в море, подражая купальщицам, была унесена волнами и еле вытащена няньками из воды. Правда, отец почему-то этим случаем весьма был горд. А я была бы только рада, чтобы меня за это выдрали, чем пользоваться полнейшим равнодушием окружающих. Отец вообще очень любил Ирину, а она обожала отца до самозабвения.

Ирина единственная из детей Шаляпина не уехала за границу, осталась жить в России. К отцу сумела съездить в 1924-м, 1928-м и 1932-м годах. А вот на встречу в Риме всех детей артиста в 1975 году её так и не пустили, как и на похороны отца в 1938 году.

Дважды была замужем: с 1921 по 1925 год – за актёром Шаляпинской студии Павлом Павловичем Пашковым (1898–1950), артистом Малого театра; с 1926 года – за Пётром Алексеевичем Бакшеевым (Бариновым) (1886–1929), красавцем-актёром МХАТа. Детей у неё не было.

В последние годы жизни проживала в Москве на Кутузовском проспекте, 23-142, куда ей с матерью в 1948 году помог переехать В. Молотов. Дружила с доктором Г. Маловым, который и увёз её в больницу, где она скончалась 6 октября 1978 года.

Театральная карьера

В 1914 году Ирина окончила гимназию и поступила в драматическую школу при 2-й Студии МХТ. В 1919 году со 2 курса по конкурсу дебютировала в спектакле «Лейтенант Ергунов» («Колибри») по Тургеневу и оказалась в великолепном окружении: Н. Баталов, Б. Добронравов, А. Зуева, М. Прудкин. Её учителями были М. Чехов, Н. Массалитинов, С. Гиацинтова.

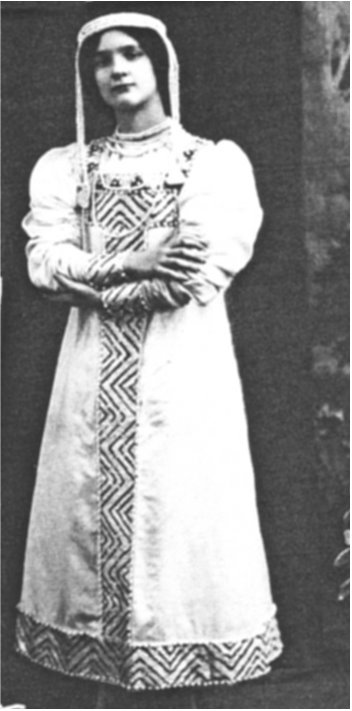

Ирина в русском костюме (домашний спектакль «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», который поставила Иола Торнаги), 1914 г.

Шаляпин-отец наблюдал за её театральными увлечениями, помогал их театральной студии, которая стала называться его именем. Однако правдиво указывал ей в письмах, что актёрское мастерство – тяжёлый труд, что нужно отдаваться ему полностью и идти в актрисы, конечно, только имея талант. Однако вскоре Ирина заболела туберкулёзом и ушла из студии. После лечения играла в театре А. Корша, снималась в кино: «Честное слово» (реж. И. Перестиани, 1918) с сестрой Лидией, «Поэт» (реж. Б. Барнет), «Суд чести» (реж. А. Роом), «Цветы запоздалые» (1969) по А. Чехову (реж. А. Роом).

Когда в 1922 году отец уехал в заграничные гастроли и, как оказалось, навсегда, её сократили. Она пыталась устроиться на работу, но не брали… Удалось в 1930–33 годах поработать на радио чтецом драматического вещания. Но затем Ирина уехала лечиться за границу к отцу, а когда вернулась, оказалось, что её уволили. После письма И. Сталину 21 января 1935 года была принята в театр Московского городского совета профсоюзов (Театр Моссовета). Участвовала в спектаклях Московского ансамбля драмы под руководством Баграма Папазяна, в труппе театра Моссовета. Писала свои инсценировки для театра. Так, летом 1939 года, когда БДТ под руководством молодого режиссёра Бориса Бабочкина приехал в Москву с гастролями, которые проходили в Камерном театре, Ирина Фёдоровна пришла к ним и предложила свою инсценировку по роману аббата Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско». Артистам театра пьеса очень понравилась, все были молодые, энтузиазм бил через край. Людмила Макарова готовила роль Манон, Владислав Стржельчик – кавалера Де Грие, Бен Бенцианов – брата Манон Леско… Однако начавшаяся зимняя война с финнами сорвала эти планы1.

Выступала с лекциями о творчестве Ф. И. Шаляпина в многочисленных аудиториях и концертных залах. Была удивительной чтицей, владела жанром «устного рассказа», что признавал и Ираклий Андроников. Во время войны выступала на фронте. Победу встретила с друзьями-артистами на острове Сааремаа. Всю жизнь, особенно после Великой Отечественной войны, боролась за создание музея Ф. И. Шаляпина – это было главным делом её жизни.

Хранительница памяти

Уехав в 1922 году, Шаляпин сначала надеялся, что сумеет и дочь Ирину тоже вытянуть за границу, но быстро понял, что она мать и мужа не бросит, в Париж не переедет, а станет его летописцем. Это его предвидение полностью оправдалось. А ведь долгие годы о Шаляпине вспоминали лишь как об одном из эмигрантов, покинувшем свою родину и погубившем этим свой талант.

В августе 1932 года Ирина «вырвалась» и приехала к отцу в Париж, встретилась с С. В. Рахманиновым, своим крестным, который пригласил ее в гости в Клерфонтен. О том, как она добиралась, рассказывала впоследствии:

Тогда я впервые поехала к папе «сухопутным» путём – поездом. С большим трудом удалось «схлопотать» документы на выезд, но в них было что-то не в порядке. От самой границы пришлось бы опять возвращаться в Москву для их дооформления. И вот, доставая документы для проверки, я случайно выронила небольшое фото отца, которое всегда носила с собой. Один из полицейских пограничников приостановил досмотор вещей и спросил: «А Вы знаете этого несравненного артиста?» – «Ещё бы! Это мой отец!» Полицейский извинился и сразу сказал: «Давайте Ваши документы, мы сами постараемся их исправить, ни о чём не беспокойтесь…» И действительно, минут через двадцать всё было улажено. И это благодаря всего одному портрету моего отца5.

В ту поездку Ирина видела отца последний раз…

* * *Ирина была постоянным корреспондентом отца, который понимал её роль в семье и не только снабжал всеми материалами, но и делился с ней своими задумками, сообщал о каждом своём шаге за границей. В 1945 году создала литературную композицию «Рассказ об отце». Вместе с искусствоведом Е. А. Грошевой подготовила в 1957–1958 годах 2-томник, а в 1976–1979 годах – 3-томник «Ф. И. Шаляпин».

В 1968 году газета «Советская культура» опубликовала обращение выдающихся деятелей советской культуры к властям – о необходимости создания музея Ф. И. Шаляпина. Вскоре на квартиру И. Ф. Шаляпиной, забитую до потолка раритетами отца, пожаловали спецкоры газеты. Вот что Ирина им рассказала:

О шаляпинском наследии

Интерес к жизни и деятельности Ф. И. Шаляпина растёт без преувеличения день ото дня. И по увековечиванию его памяти сделано уже немало. Установлены бюст и мемориальная доска у дома № 25 по ул. Чайковского, где отец жил и работал с 1910 по 1922 год. Памятные доски есть в Уфе – на здании бывшего Дворянского собрания, где он пел в молодые годы; в Харькове – на месте бывшего Народного Дома, где в 1905 году звучала его «Дубинушка», в Горьком – на здании, где раньше была школа, построенная на средства Фёдора Ивановича. Вышло несколько книг о Ф. И. Шаляпине, в том числе и двухтомник воспоминаний и писем. Всесоюзная фирма «Мелодия» проделала огромную и сложную работу по выпуску полного собрания шаляпинских записей, и теперь миллионы людей в нашей стране и за рубежом смогут услышать народные песни, романсы и оперные партии в его исполнении. На Центральном телевидении создан документальный фильм о Шаляпине «Особняк на улице Графтио», который, несмотря на ряд недостатков, был тепло встречен зрителями. На днях «Правда» сообщила об открытии в Казанском доме-музее А. М. Горького большой экспозиции, посвящённой Фёдору Ивановичу. Немало документов, реликвий собрано в Музее музыкальной культуры имени М. И. Глинки. Но наиболее полно, на мой взгляд, о жизни и деятельности Фёдора Ивановича рассказывает экспозиция в Театральном музее имени Бахрушина. В своё время мы с матерью передали туда большое количество подношений Фёдору Ивановичу от почитателей его таланта – серебряные венки, папки-адреса, а также его артистические костюмы. Недавно я привезла в Москву костюм хана Кончака, в котором пел Шаляпин. Это подарок моей сестры Марины Фёдоровны. Я знаю, что и другие мои родственники – обладатели ценных реликвий. Много памятных вещей отца у моего брата Бориса Фёдоровича, художника, живущего в Америке. Он готов их передать в дар нашей стране. Но он хотел бы, чтобы эти реликвии не хранились в запасниках, а были бы доступны всем, кому дорого имя Шаляпина. Я хотела бы, чтобы вы поняли меня правильно. Дело не в адресате. <…>