полная версия

полная версияКульт свободы: этика и общество будущего

В парадоксе правил проявляется загадка красоты, и красоты правил, и красоты их преодоления. Есть "красота" очевидная, холодная, пустая – это красота правил, привычного, надежного. Того, что уже найдено. Как мыслить логически – гармонично, строго, элегантно. Есть красота предчувствия, которая будоражит и влечет – озарение, индукция, выход за пределы логики. Эта красота движения, потребности перемен. Когда пора искать новое, потому что старое уже приелось, а логика ходит по кругу.

– Творчество и смысл

Творить истинную красоту доступно немногим, но абсолютно каждому доступно наслаждаться ею, потому что каждому дано быть свободным. Творчество, как выход за пределы существующего – самое яркое проявление свободной воли. Вероятно, оно имеет некую внутреннюю причину, но эта причина не является причиной в общепринятом смысле. Уже из самого определения нового следует, что у него нет закономерной причины. Однако поневоле закрадывается сомнение. Каждый ли может творить свою жизнь? Придать ей новый, красивый смысл, не сводящийся к стандартному бытовому набору – достатка, детей и чистой совести? Я думаю, да – не только творчество ведет к свободе, но сама свобода, поиск смысла – творчество, поиск того, чего еще нет! Разница только в том, как далеко на оси времени оказывается результат. Не у каждого есть абсолютный слух, чувство цвета или листок бумаги, но абсолютно каждый может хоть что-нибудь напеть, нарисовать или написать. Посмотрите, например, на наши рисунки! Так или иначе, нет никакой проблемы в главном – если достичь совершенства дано немногим, то всем дано делать выбор. Найти именно то, что устраивает его. Уже выбирая работу по душе, человек ищет свою индивидуальность, свой смысл. Каждый творит так, как может и как хочет, и ничто другое не сделает его счастливым. Конкретизация ОБ, осуществляемая всей своей активной созидательной жизнью – это непрерывный творческий акт, посторонние лишь подтверждают его правильность. Можно сказать, что творение собственной жизни – это поиск собственной красоты, открытию ее в себе. И вера в собственную красоту делает людей лучше, вызывает душевный подьем, рождает силы и вдохновляет на свершения. Она способна придать смысл любому действию и в итоге – всей жизни. Даже этика, чтобы летать, должна быть красива и когда люди поймут это, они ее такой и сделают.

Истинная красота всегда обьективна, она одна на всех, общая, как и благо, скрываемое за ней. А как же вкусы, можете вы спросить? Разве вкусы не индивидуальны? И да, и нет. Субьективность восприятия, а вернее то, что под этим понимают – неприятие чужого творческого результата, скорее всего просто недостаток вкуса, но субьективность творчества – его необходимая составляющая. Поскольку красота требует разнообразия, вкусы субьективны в том, что они указывают свой личный путь к красоте. Но единство, скрываемое в этом разнообразии – универсально. Восприятие субьективно до тех пор, пока человек ищет и творит, но когда он найдет и воплотит – красота становится общей, в точности как смысл в договоре! Свобода вкуса – это свобода мнения, а обьективность красоты – это обьективность ОБ. И неважно, что как и всякая конкретизация ОБ, красота сохраняет черты индивидуальности. Даже гениальные люди, способные многократно и, прямо скажем, избыточно создавать новое, могут создавать его только в каком-то определенном стиле, отражающем их неповторимость. Гениальность – лишь несомненное проявление способности к творчеству, несомненное в силу того, что признается всеми, независимо от личной субьективности и степени конкретизации. В то же время, каждый человек способен творить новое в масштабе своей жизни, делая свои скромные открытия, пусть и повторяемые независимо от него другими людьми. Даже делая простой выбор, человек привлекает разум, опирается на цели. Цель же, как и смысл, должны быть новыми, ибо известный смысл – не смысл. Так неразгаданный смысл жизни лишний раз доказывает, что люди обладают свободной волей и, значит, творчество – не привилегия избранных. Придание жизни смысла есть создание несуществующего. Это творческий акт, которым неизбежно озабочен каждый свободный человек, даже если у него нет никаких прочих талантов. И проявленные в собственном творчестве субьективность, личность и вкус, помогают признавать чужое, постороннее и общее, и оценивать его обьективно.

Хотя этика для многих остается бременем, красота вдохновляет всех. Поэтому, мне кажется, этический прогресс следует за эстетическим. Искусство высвобождает не только эмоции, но и разум. Уже первые иррациональные оправдания самопожертвования требовали магии и священного, и с тех пор художественное творчество ищет окольные пути к свободе нравов, к раскрытию морального потенциала. Человек на практике становится свободнее после того, как сперва стал свободнее мысленно. Красота и творчество создают новую этическую реальность. Вот, кстати, причина, почему жизнь общества не может быть познана научно. Новое непредсказуемо, но именно оно составляет ее суть – движение к совершенству.

– Похвала размышлению

Конечно, все эти красивые рассуждения о красоте хороши в общем. Но как свобода и неотьемлемая от нее творческая воля, заведомо чужеродные в мире детерминизма, умудряются не только существовать в каждом человеке, но и проявляться в его ежедневных делах? Ведь не каждую же минуту мы творим? А воля, тем не менее, присутствует в нас каждую секунду, мы ее чувствуем!

Поэтому наверное будет уместно остановится на практическом вопросе о том, как это высокое духовное творчество проявляется в нашем суетном быту. Наши ежеминутные поступки, наш ежесекундный выбор безусловно свидетельствует о нашей свободной воле – без нее немыслима наша жизнь, наша индивидуальная личность. С другой стороны, все эти выборы и поступки практически гарантированно имеют непосредственную причину – нам надо жить, дышать и т.п. Даже наши дальние цели часто определяются нашими потребностями. Где тут место для свободного творчества? Я думаю – в размышлениях и, особенно, в сомнениях. Да, конечно, каждую секунду не будешь думать о смысле жизни и гадать об ОБ. Но это и не требуется. Достаточно просто иметь свою цель – улучшить мир, принести пользу всем. Даже если эта конечная цель – ОБ – настолько расплывчата, она обязательно влияет на все наши решения и выборы, она порождает короткие цели, которые лежат как бы в контексте дальней. Важно лишь не полагаться на чувства или привычки, а размышлять – постоянно и при каждой возможности. Сам факт размышления – это удар по детерминизму, шаг к свободе. Безусловно, наши выборы могут быть и часто являются машинальными и потому детерминированными. Однако стоит нам действительно задуматься, спокойно и без накала эмоций, как запускается процесс творчества. Ведь мысль неотделима от сомнения, а сомнение – от свободы. Конечно, и эта свобода может быть весьма ограничена – например, если нам срочно надо спастись и мы ищем все возможные пути для этого. Но чем мы спокойнее, тем больше у нас свободы, тем дальше заглядывает наша мысль, тем больше в ней творческий компонент и больше нового в ее результатах. Творчество очень легко – надо просто постоянно думать!

И не надо думать, что способность абстрактно мыслить – удел единиц, что абстрактное – нечто сродни высшей математике. Математика требует не абстрактного мышления, а формального, даже формализованного, и это, действительно, весьма специфическая способность – как и музыкальная, к слову. Вы ж не думаете, что компьютеры мыслят абстрактно? Сильные математики как правило чрезвычайно наивны в иных вопросах. Так что вера в себя, в свою способность творить покоится не на умении решать в уме дифференциальные уравнения, а на умении сомневаться.

Новое всегда есть там, где есть мысль, а мысль, в свою очередь, есть там, где есть цель – невозможно думать без цели! И наконец, никакая мысль не может не отразиться в действиях. Человек не способен найти какой-то свой смысл, а потом просто выкинуть его из головы. Таким образом, всякая осмысленная деятельность вносит в мир нечто новое уже тем фактом, что она осмысленна. И единственное, что для этого требуется – размышлять. Отсюда и проистекает "причина" нашей свободной воли, которую мы не замечаем, потому что просто не думаем о ней.

Размышляя, мы не только творим. Часто, и даже чаще, мы обдумываем чьи-то еще действия, чьи-то еще результаты и ищем в них смысл – новое, красоту и свободу. Мы не только встраиваем свои действия в русло чужих, но и оцениваем чужие с точки зрения наших целей. Наши размышления – это неявное участие в постоянном общественом договоре. Отсюда и вытекает все наши не столько творческие, каковые мы привыкли считать уделом избранных, сколько моральные – но на самом деле те же творческие! – муки. И пока мы мучаемся, мы обладаем самой большой свободой воли, какая только может быть.

Даже несмотря на то, что частенько мы оказываемся настолько глупы, что используем ее в целях насилия. И что интересно, чем больше мы глупим, т.е. игнорируем окружающих, тем больше наш разум превращается в рассудок, наши действия становятся цинично рациональны, а сами мы трансформируемся назад в детерминированных животных. Ибо сомневаться нам уже незачем, нам надо просто считать, вычислять – природа все давно решила за нас. Нужна лишь чистая логика реализации интересов, оправдания чувств, эмоций. Мы не думаем, а как говорится рационализируем – пытаемся обосновать предзаданную цель. А значит все новое, что могло бы генерировать наше мышление, остается нерожденным и никак не отражается в действиях – ничего нового в мир мы не несем. Неэтичность лишает нас свободы воли! Нам кажется, что мы свободны, но мы обманываем себя – нас направляет природа.

– Ценность и новое

Если спуститься с философских высот, то можно заметить творчество буквально везде. Любой продуктивный труд – это создание новой ценности. Конечно, степень новизны варьируется от слепого подражания до великого открытия, но принцип везде один. Не бывает двух идентичных продуктов, как не бывает двух идентичных людей. Рынок ищет общее в единичном – и находит новое! Но увы, ненадолго. Люди постоянно пересматривают ценности. Новизна привлекает – обилие обесценивает – новое устаревает. Как обьективная ценность человека меняется от "ничего" к финальной №1, так и обьективная ценность продукта падает по мере устаревания. Устаревание – следствие функции красоты как двигателя нового. Но ведь обьективная ценность – общее благо в своих разных ипостасях. Как же оно может исчезать?!

Может! Для примера, возьмем опять автомобиль. Он открыл нам новую свободу – в этом нет сомнения. Но что случилось потом? Общество привыкло, перестроилось и окончательно поднялось на новую ступень прогресса. Без автомобиля невозможно ни жить, ни работать. Вместе с ним нельзя избежать его содержания, страховки, обучения вождению, не говоря о риске для жизни. Человек стал рабом автомобиля. Вот она – поступь детерминизма! Автомобиль остался, а свобода исчезла. Да, грустно. Если к свободе не двигаться, она исчезнет. Если границу не раздвигать, она схлопывается. Если красивое не обновлять, оно приедается. Про ОБ не будем… В общем, у нас нет никакого выбора, кроме как трудиться, создавая то, что постоянно исчезает. Однако пока все не так безнадежно. Пока наши успехи растут, особенно если верить статистике. Но и без статистики мы знаем – хоть попасть в вечность трудно, человечество уже накопило ценностей столько, что хватит на всю окрестную галактику.

ОБ – и цель, и одновременно результат стремления к ней, а иначе какой смысл стремиться? Она и абсолютна как идея, и относительна, как окружающая реальность. То же самое и ОЦ. К ней надо стремиться в каждом обмене – и в этом ее смысл. Но потом идти дальше. Обьективная польза потому и практична, что хоть метит в обьективность, но не дотягивает до вечного. Однако между ОЦ и ОБ есть разница. ОБ исчезает только если перестать к ней стремиться, что весьма затруднительно для этичного человека. ОЦ исчезает просто потому, что заменяется чем-то новым и это никакого этического дискомфорта не вызывает. Более того, сам труд производя ценности, уничтожает их. На практике ОЦ всегда относительна – это лишь шаг в будущее, кирпичик в фундамент ОБ. Она живет в последующих ценностях и чем абстрактней и совершенней она оказалась – тем дольше она служит.

14 Насильственное благо

– Публичное благо

Давайте наконец прервем этот поток бесцельных размышлений и вернемся к сегодняшней теме – практической деятельности. Практические блага, хоть и опираются на ОБ, не могут оказаться абсолютно общими. Конкретное всегда отличается от абстрактного и не всегда так, как нам бы хотелось. Никакой практический институт не может до конца гарантировать отсутствие недостатков. Но зато он может и будет совершенствоваться до бесконечности.

Однако следует отличать практическое благо, вытекающее из общего и несовершенное в силу недостатков нашего разума, и публичное, изначально задумывающееся как полезность – польза для одной части публики за счет другой. Прекрасным примером публичного блага является государство. Считается, что благо это равно обрушивается на головы всех его граждан. Но так ли это? С одной стороны – да, поскольку все граждане пользуются защитой от врагов и злодеев, а кроме того, благодаря успешной защите государственных интересов граждане богатого государства находятся в лучшем положении по сравнению с гражданами бедного. Но гораздо публичнее благо государства по отношению к его верхушке. Именно эта публика наслаждается всей его полнотой. Именно они – получатели публичного блага за счет всех остальных.

Пример государства демонстрирует важную мысль. Практическое благо всегда добровольно. Оно приносит пользу, а значит выгодно участникам. При условии, что те, кому это не выгодно, согласны поступиться личными интересами во имя коллектива и получить справедливую компенсацию. Это и дает ясный ответ на вопрос о том, является ли коллективная власть, демократия, да и вообще политика в любом виде практическим благом. Тут надо провести четкую границу – насилие, тем более системное, не может являться практическим благом. Кто видел этот гипотетический социальный договор, которым прикрывается демократия? Наш, друзья мои, по крайней мере, явно прописан в виде ФП, а социальный даже прописать некому – ибо стыдно! А потому, не может являться практическим благом и все то, что навязано государством, несмотря все усилия убедить нас в обратном. Благо может быть насильственным только для рабов, не способных на автономию. Да и откуда власть узнает, что благо для ее подданных, а что – нет? Власть сочиняет законы, внедряет, отменяет. В свободном обществе инициатива идет снизу – от полезной идеи. Власть руководствуется сиюминутной пользой, в лучшем случае – умозрительными фантазиями о благе, которые в худшем превращаются в ужасы. В свободном обществе инициатива следует только из фактической потребности. Власть, как институт, аморальна – это желания групп избирателей, давление лобби, шумиха в прессе, (интер)национальные интересы верхушки, причуды вождей. Благо свободного общества опирается на договор, учитывающий интересы всех, а не политически активной/влиятельной части демоса. Благо публичной власти требует принуждения к нему. Уместно спросить, если уж люди оказались способны организовать "благо" власти, почему они не могут организовать те публичные блага, что вытекают из него?

Публичные блага, реализуемые государственным насилием, препятствуют возникновению процедур этичного обмена и рынков истинных практических благ. Да и тот рынок, что у нас есть, тоже не вечно гарантирован. Есть примеры государств, так озабоченных благом своих граждан, что они им даже стирку сорочек не доверяют.

В этом разница между насильственными и добровольным подходами к практическому благу. Кто-то может засомневаться – а какой правильнее? Свобода – это конечно хорошо, но благо – все ж лучше? Еще кто-то может веско подтвердить, что насилие помогает найти коллективное решение быстро и эффективно, особенно если желающих слишком много – иначе, дескать, договориться просто невозможно. Типа, множество свободных племен вымерло с голоду, так и не сообразив, как делить общее пастбище. К счастью, мы знаем, что на это ответить – поделом.

– Утилитаризм

Но у государства, разумеется, иной подход и иная этика. Насилие требует оправданий и самое лучшее из них – польза. И правда. Правила делают взаимодействие эффективным. Без правил нельзя ни писать книги, ни играть в карты. Они всегда ограничивают выбор, но благодаря им взаимодействие переходит на качественно новый уровень, невозможный при "полной свободе". Стало быть, правила можно придумывать как угодно, лишь бы они были полезны. Власть – это утилитаризм и прагматизм. Почему бы, например, не ускорить процесс? Не усовершенствовать культуру? Не поднять производительность труда? Не нарастить ВВП?

И ускоряют, и поднимают, и наращивают. Да еще попутно выжимают из подданных жертвенные соки во имя заманчивой цели. Только скоро выясняется, что все опять не так, потому что благо оказалось полезно всем по-разному – кому-то очень, кому-то так себе, а кому-то и очень вредно. И на самом деле процесс не ускорился, а замедлился. Оказывается, польза и эффективность индивидуальны и не поддаются логическому или геометрическому агрегированию. Оказывается, творчество, красота и поиск нового не происходят из под палки. А утилитаризм оказывается, соответственно, профанацией этики, заменой сложного и не всегда ясного процесса простым, скорым и неправильным результатом. Не говоря уж о том, что в погоне за ним это аморальное учение умудряется оправдывать насилие. Ибо что может быть морального в идее "цель оправдывает средства"?

Свобода может казаться тяжелой и пугающей, и ради лени и комфорта может быть выгодно отказаться от нее, продать подороже. Иллюзия власти, направляющей общество по пути пользы, вредна тем, что не оставляет свободе ни одного шанса. Если от власти нельзя отказаться, когда она становится бесполезна – в чем был ее смысл с самого начала? На инвалидной коляске может быть очень удобно, но в конце концов она обязательно катится не туда. В конечном итоге самым полезным – и самым правильным – всегда оказывается полная свобода без кавычек. Это единственная универсальная польза для всех – включая тех, кто потом, и даже тех, кто был, но жив в нашей памяти. Но эта польза настолько абстрактна и обща, что требует не утилитарной, а совсем другой этики – бесполезной. Общее благо взывает не к пользе, а к правильности. Оно требует этики независимости, а не опеки, норм, а не указаний, бесконечности, а не сиюминутности. Короче – этики процесса, а не результата, даже если сам процесс требует постоянной этической оценки и правки. И тогда реальное общее благо, в виде свободы, справедливости и всего хорошего, рано или поздно возникает само собой.

– Нерыночный договор

Насилие не имеет ничего общего с полезной деятельностью, результат которой подвергается проверке рынком. Благо насилия – фикция. Но исчерпываются ли рынком виды договора? Как насчет разрешения конфликтов? Восстановления справедливости? Если есть нормы, есть и право. Есть право – есть и суд. Как оценить благо такого договора? Но спросим себя опять. А нужен ли этичным людям суд? По крайней мере в том виде, как он есть сейчас. Очевидно нет, как и законы. Этичные люди сами найдут выход из конфликтной ситуации. В крайнем случае попросят помощи у третьего. Ведь каждый этичный человек – и адвокат, и прокурор. Он знает нормы и умеет находить путь в их лабиринте, руководствуясь только ФП. Этичное общество не нуждается в профессионалах, сначала запутывающих право, а потом обирающих запутанных, кого и без них достаточно наказала судьба.

Впрочем, оставим этичных людей в далеком будущем. Пока что люди улаживают разногласия нерыночным (или неторговым) договором – и будут еще долго. В основе нерыночного согласия обычно лежат заранее изобретенные законы. Законотворчество – это предвидение, это выход из конфликта до того, как он случится, преодоление насилия до того, как оно всех замучило. Но поскольку жизнь непредсказуема, всегда есть шанс столкнуться там, где не ждешь. И если люди упорствуют, приходится полагаться на ускоренное творчество – в рамках процедуры. Это и есть суд. Точнее суд в своей самой важной функции – производителя справедливых норм.

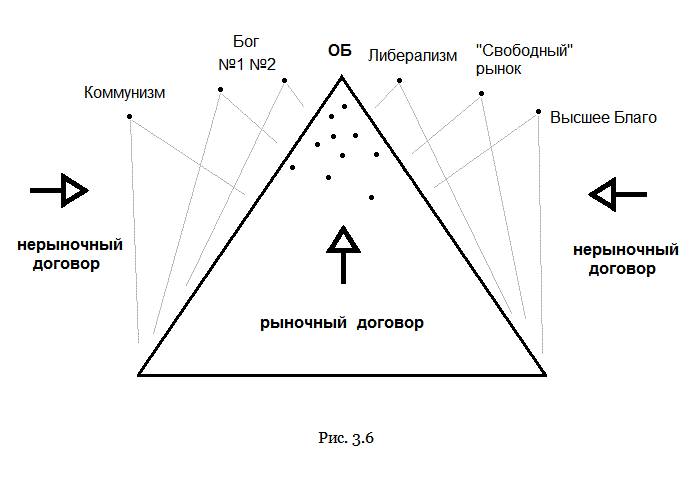

Причиной упорства, требующей суда, является субьективное представление об ОБ, отчего, собственно, и возникает конфликт. Для иллюстрации вернемся к нашей пирамиде благ (рис. 3.6). Внутри пирамиды действует рыночный договор, который ищет наиболее правильные и вечные блага. Насилие, которое преодолевается таким образом, это насилие опознанное и согласованное участниками рынка, это насилие природного детерминизма, и преодолевается оно трудом по производству всякой практической всячины, от ресурсов до идей.

Строго говоря, человечество еще пока только учится торговать, не то что, скажем, эквивалентно. Если какой-то рынок материальных благ создан, то с нематериальными пока сплошной туман. Такие ресурсы, как здоровье, знания, правосудие, безопасность, пока плохо торгуются. Пока не существуют процедур обмена, позволяющих эффективно оценивать их и значит производить.

Вне пирамиды оказываются публичные блага – блага для одной части общества за счет другой. Все они основаны на насилии – но не природном, а человеческом. Можно ли преодолеть его путем честной торговли? Конечно нет, поскольку обмен должен быть абсолютно свободен от насилия. Законы, ограничивающие пирамиду, опираются на некие представления об ОБ, которые вовсе не обязательно бывают правильны. В этом случае пирамида оказывается кривой и чтобы придать ей правильное положение, нужен нерыночный договор. Формальный суд – один из вариантов такого договора, но далеко не единственный. Можно договориться и неформально – например, устроить публичное обсуждение, опросить экспертов и в конце концов общими усилиями выяснить наличие насилия и найти компромисс. Или можно устроить референдум, созвать учредительное собрание, избрать законодателей и парламент. Или даже устроить революцию и применить силу, хотя о договоре тут уже речи не идет. Но так или иначе все это будет нерыночно.

Продукт всех вариантов подобного нерыночного договора – новые законы, т.е. формальные нормы, воплощающие знания о прошлых конфликтах и тем позволяющие людям избегать их повторения. Эти нормы – в идеале только запреты – как бы помещают вершину пирамиды в правильное место, оформляют справедливый правовой "каркас" общества. Однако с точки зрения движения к свободе, нерыночный договор вторичен, поскольку инструментален – он так или иначе требует последующего "утверждения" рыночным, посредством свободных обменов новыми благами и возможностями, полученными из необходимости удовлетворения запрета. Только рыночным обменом можно достигнуть обьективности – понять где на чертеже пирамиде находится вновь полученное благо. Или же выяснить, что пирамида опять оказалась крива и справедливости не получилось. Оба типа договора, так сказать, превращают пирамиду в бур, которым общество вскрывает фрактал свободы – они нацеливают его точно в цель и позволяют бесконечно расти вширь.

Правда, есть нюанс. Насилие возникает постоянно и не всегда ясно, что лежит в его основе – выбор человека или детерминизм природы. В какой момент насилие выходит за границы пирамиды? Как участники рынка будут разбираться – когда можно обойтись обменами, а когда идти в суд? Я думаю, граница будет находиться моральными механизмами. Если человек не лукавит, он сам осознаёт, что получилось нечто некрасивое и либо снизит цену на свой продукт, либо увеличит выплату. Возьмем к примеру монополию. Вот изобретатель создал ресурс, который принес ему славу и богатство. Когда пришла пора иссякнуть этому заслуженному успеху, люди будут все более недовольны. Соответственно, монополист будет чувствовать это давление и искать пути к более справедливой цене, что может потребовать уничтожения монополии. Если же он окажется упрямым или бесчувственным, люди просто откажутся иметь с ним дело. Бойкот, отказ от сотрудничества – предельный вариант рыночного договора и одновременно – граничный способ устранения насилия в свободном обществе. Этичные люди не будут рабами удобства и не выменяют его на свободу.

15 Ложное общее благо (ЛОБ)

– Абсолюты

Конкретизированное ОБ всегда отличается в худшую сторону от своего абстрактного предка. Таков даже ФП, поскольку он прописывает какие-то конкретные детали и наверняка чего-то не учитывает. Но пока конкретизация попадает в рамки пирамиды, насилие природы не будет сопровождаться насилием людей. Если же конкретизация порывает с ОБ, она порождает псевдотеорию ложного счастья и практически полезную, т.е. для некоторых, мораль. Подобная мораль требует от других долга во имя произвольно выбранной цели – от эффективности и прогресса, начертанного на знаменах власти, до спасения, путь к которому открыт в заповедях, сурах и иных священных изречениях. Полезная мораль служит теоретическим оправданием насильственных публичных благ. Она обманывает, подсовывает готовые ответы, учит как надо и как не надо, подменяя собой не только моральную автономию, но и жизненный смысл. В самом деле, зачем задумываться и ставить цели, если и так все ясно? В результате мы имеем сначала моральное насилие над личностью, а затем гулаг, джихад, инквизицию и остальные прелести истории и современности. Все, кроме обещанного прогресса, спасения, мира и счастья.