полная версия

полная версияКульт свободы: этика и общество будущего

Ни свобода, ни этика не могут требовать создания благ. Но они и не требуют! Запреты приводят к благам сами, когда появляются новые, с трудом найденные возможности. Ведь всякий запрет насилия, всякая этическая норма – не просто запрет, средство избежать конфликтов, но и руководство к действию, требование найти способ его удовлетворить. Правда, если запрет императивен, "руководство" вытекающее из него – не совсем. Рис. 3.1 наглядно демонстрирует нам эту ситуацию, особенно если мы вспомним еще и рис. 1.6. Этика как бы сжимает наше "пространство маневра", запрещает отклоняться в сторону №1 или №2, ибо и то, и другое ведет к насилию, к предпочтению одних людей другим. В итоге этичный человек остается наедине с горизонтальной осью времени, указывающей ему путь к №3. У него не остается иного выбора. Вернее, его выбор теперь иной. Если мы внимательно посмотрим на рис. 3.1, то заметим, что ось времени – та же самая черта, пусть и показанная в профиль, что изображена на рис. 2.5, черта разделяющая людей и производящая свободу, если в нее вгрызаться как во фрактал. И чем дальше в серую область целится человек, тем больше свободы он там может отыскать.

Посмотрим на это с точки зрения ресурсов. Всякое насилие – это лишение человека какого-то ресурса, возможности. Соответственно, запрет насилия выливается не только в необходимость справедливого распределения ресурсов, но и их производство. Иначе дефицитный ресурс останется вечным камнем преткновения и о свободе придется надолго забыть. Возьмем простой пример. "Не убий" – самый простой запрет, но что значит "убить"? Лишить человека его законного, биологически необходимого пространства, например, поместить в его тело железный предмет. Или лишить его не пространства, а например, воздуха или пищи. Что же делать, если воздуха не хватает всем? Если места на спасательном плоту хватит только на одного? Вот тут-то и становится понятна мудрость свободы, требующей от нас путем запретов производства ресурсов. Каждый запрет – это шаг к свободе, стимул для поиска и творчества. Формально этика просто запрещает, но фактически она заставляет нас сотрудничать, трудиться и производить блага. И покорять природу, скрывающую свои богатства.

А потому, кстати, ОБ – это и то обьективное добро, которое мы уже встретили ранее, синоним успешного договора. Ибо, рождение общего дела и общей цели возможны только путем вечного, постоянного согласования действий между всеми, кто способен целеустремленно менять окружающий мир, освобождая его от детерминизма.

– Ценностная реинкарнация

Однако, не оставляют сомнения. Наивысшее благо всегда рисуется в мечтах как нечто упоительное, олицетворяющее вечное наслаждение и всеобщее счастье. К иному и стремиться как-то не хочется. Потому и его достижение обычно ассоциируется с жертвой, долгом, любовью к падшим и прочими неприятностями, ибо ничто хорошее не дается за просто так. Договор же, с другой стороны, ни к чему подобному привести явно не может. Договориться можно только о том, чтобы каждый остался при своих. Счастье быть оставленным в покое как-то не очень подходит в качестве олицетворения рая. Тем более, что и это – максимально возможное! – счастье ведет лишь к мукам выбора, поискам смысла, серьезным решениям и тяжелой ответственности.

Именно поэтому свобода нуждается в ценностной облицовке. Общее благо и свобода очень близки, разница в том, что одно – универсальная ценность, а другое – для кого-то благословение, для кого-то проклятье. Свобода, как свойство материи, морально нейтральна. Это обьективное условие нашего бытия. Человек склонен все оценивать. Солнечный день – хорошо, дождливый – плохо. Почему бы и не оценить свободу? Но из этой склонности не следует делать далеко идущих выводов. Даже насилие, хоть оно и кажется подвластно человеку – ограничивается не моралью или логикой по отдельности, а внутренней сущностью человека, неприятием его. Там же и происхождение свободы. Свобода – это хорошо точно так же, как хорошо иметь две ноги, а не одну. Просто некоторые, имея обе ноги, предпочитают инвалидную коляску. С благом этот номер не проходит.

Парадокс свободы в том, что свобода должна быть общим благом и одновременно не может быть общим благом. Как неизвестность, включающая все возможные несчастья и неудачи, может быть наивысшим счастьем, ценностью и целью? Свобода требует постоянной борьбы и напряжения, но кому нравится борьба ни за что и движение в никуда? Я думаю, не стоит ломать голову над очередным парадоксом, а просто принять, что ценность №3 – это "доверенное лицо" свободы, ее ценностное олицетворение. Симпатичное, притягательное, но такое же абстрактное и недостижимое. Свобода, кроющаяся за общим благом, и не может стать конкретной, каждый волен иметь в виду под ней что-то свое, придавая ей те ценностные черты, какие ему ближе, в то время как сама эта возможность и есть свобода.

Такое ОБ – единственное, что обьединяет посторонних. И другим оно быть не может. Человек не будет стремиться к нему, сливаться с миром и принимать на себя ответственность, если мир этот лишает его выбора, если люди вместо договора занимаются насилием, если общее благо подменяется чужим. Кому нужен такой мир и такое благо?

– Смысл и свобода

ОБ удачно решает проблему смысла свободы. Свобода сама по себе бессмысленна. Свободный выбор невозможен, если смысл виден заранее – тогда это будет уже предопределенный выбор. С другой стороны, если бы в свободе не было смысла, его там нельзя было бы найти. Но этот парадокс – лишь следствие парадоксальности понятия "смысл". Оно само содержит в себе свое отрицание. Смысл надо обязательно искать. Если он известен – он исчезает. Какой смысл в том, что уже предопределено? Смысл неотделим от выбора, а значит смысл – в самой свободе. Отсюда и его парадоксальность. Даже думы о смысле – а нормальный человек ни о чем ином и думать не станет – ведут к свободе, потому что не имея смысла человек оказывается во власти внешних и внутренних сил, которые ведут его совсем в ином направлении – откуда не возвращаются.

Тут-то и помогает ОБ. Иметь выбор и не иметь хоть какого-то руководства в выборе подобно абсолютной пустоте – природа разума такого не терпит. ОБ облагораживает свободу. Когда нет никакой осмысленной жизненной цели и великого общего дела, ОБ становится самой последней целью, отвечая сразу на все вопросы – и о том, что правильно, и о том как надо, и о том, зачем все это. Оно извлекает смысл из свободы и вкладывает его в жизнь человека. Теперь свобода – цель, а этика средство. Поступать этично становится правильным. А как именно? Искать личный смысл так, чтобы найденный результат был общим – договариваясь с другими, человек не договаривается о смысле, но сам смысл обнаруживается там, где удается договориться. Чем и материализуется наше Великое Общее Дело. Так ОБ делает общество свободным, будущее желанным, а движение к нему – осмысленным. И без этой целенаправленной, продуктивной деятельности не будет ни человека, ни этики с ее механизмами. А будет деградация и превращение назад в животное.

А что же в конце? Для чего сама свобода? Для новых открытий и новых возможностей. "Смысл" свободы – лишь новая свобода. Потому ОБ и требуется ей в качестве магнита.

11 Практические блага

– Основа практических благ

Разумеется, сама по себе свобода никак не может гарантировать практические блага, пользу или хоть какой-то прок. Тем более странно, как практические блага, под накоплением которых обыватели понимают социальный прогресс, вытекают из этики сами собой, хоть и негарантированным образом. Но так ли это? А вдруг дело вовсе не в этике, а, например, в техническом прогрессе? В мудрых правителях? В чистой случайности исторического процесса наконец?

И тем не менее, причина очевидна. Способность стремиться к ОБ – необходимое, хоть и не достаточное, условие поиска правильных норм и процедур. Маяк ОБ позволяет людям найти дорогу к общественным институтам, которые не приносят пользу никому конкретно и которые невозможно организовать никак иначе – полной безопасности, совершенным деньгам, справедливому суду и множеству других, еще не открытых и не изобретенных. Конечно, считать подобные институты "практическими благами" как-то неуклюже, но можно, потому что только благодаря им мы получаем вполне реальные блага – иначе вся наша продуктивная деятельность уходила бы в песок, а точнее присваивалась бы кем-то еще. Общественно полезные институты – не что иное, как правильно выстроенные процедуры и единственный критерий их правильности – обьективная этическая основа, благо всех в целом и ничье в отдельности. Ни рациональный просвещенный интерес, ни жертвенные личные отношения, ни какой-либо священный долг и моральный абсолют не способны сформировать такую основу.

Если опереться на подобные костыли и отклониться в сторону от обьективной этики, то под видом практических, коллективных или еще каких-то важных благ, можно легко создать преимущества одним за счет других, и в результате растерять и свободу, и блага. Как оно часто и получается. Например, денежная система, безопасность, рынок – это типичные практические блага, но обслуживающие общество весьма неравномерно – есть группы из публики, кто имеет к ним привилегированный доступ. Что-нибудь попроще, например, публичный контроль за качеством молока – несомненное практическое благо потребителей молока, полученное за счет повышения цен и сбора налогов с той публики, которая его не употребляет. Справедливый суд представляется наиважнейшим практическим благом, но реальный, разумеется, может отличаться в сторону публичности как душе угодно. Но не следует быть пессимистами, друзья мои. Свобода и этика приносят поистине замечательные плоды, с этим нельзя спорить. У многих из нас, например, есть в кране горячая вода, а в розетке электричество!

Да, но как они там оказались? Какова, так сказать, процедура?

– Обьективная польза

Для начала надо уяснить, что электричество и горячая вода – не как физические явления, а как воплощение прогресса – есть само ОБ, но в предельно конкретном выражении. Крупица ОБ, в виде "обьективной пользы (ОП)" и "обьективной ценности (ОЦ)", скрывается в любой полезной идее или продукте, во всем хорошем, из чего состоит наше общество, от науки до хлеба с маслом. Ибо один человек не в состоянии ни создать эти блага, ни уничтожить, т.е. потребить так, чтобы не досталось остальным. Однако отделить эту крупицу от насущного, непосредственно ощущаемого блага напрямую – умственным взором или научным поиском – невозможно. Обьективное полезно не пользой или удовольствием, оно полезно как полезна сама свобода, общество, разум или, скажем, чистая совесть. То есть очень абстрактно. В общем-то, ОЦ и ОП – почти одно и тоже. Ценности и польза для каждого свои, но когда к ним добавляешь обьективность, все они сразу сходятся в общий фокус и упираются в ОБ.

При этом они удаляются от конкретного. Можно сказать, обьективная ценность обратно пропорциональна прагматической, а обьективная польза – практической. Вторые всегда несут сильный отпечаток №1, ведь польза для всякого человека опирается на его субьективные ощущения. Этот вывод может показаться парадоксальным каждому, кто не читал предыдущий текст и не знает, как мы пришли к нему. И свобода, и этика бесполезны. А польза, напротив, следствие детерминизма – нашей животной природы, в изобилии снабжающей нас чувствами, желаниями и потребностями. Сытость, тепло и прочие приятные ощущения – это его уловки, попытки соблазнить нас и отвратить от свободы. Но разумеется, напрасно. Личные удобства не могут отвлечь этичного человека и помешать ему видеть и ценить обьективное.

Распознать обьективное в нарезном батоне или хлорированной воде не слишком легко. Но оно вполне может быть представлено гораздо более явственно, хотя и уже гораздо менее полезно. В чем например польза высокого искусства? А фундаментальной научной истины? Обьективная польза – этический идеал, к которому стремится всякая полезная деятельность, которая в свою очередь есть попытка подарить новые возможности, новую свободу максимальному числу людей. Если мы посмотрим на рис. 3.2, то увидим, что любая цель, лежащая на оси времени – обьективна, даже если она не угодила в вечность. Для "практической" обьективности достаточно, чтобы польза оказалась максимально общей. Этика не настолько требовательна, что не согласна ни на что меньше вечности. Конечно, полная обьективность, как и полная абстрактность, наступает только там, но это все же явно недосягаемо. Самая абстрактная живопись имеет шанс оказаться недостаточно абстрактной для слепых обитателей какой-нибудь Кассиопеи. Важно, что этика позволяет двигаться по оси дальше или ближе, оставляя достаточно места человеку для проявления его не только творческих, но и любых практических способностей. Главное – не смещаться в сторону.

– От абстрактного к конкретному

Путь от абстракции к хлебу и воде, хоть и требует множества социальных институтов, начинается не с них. Все начинается с этики, но не в виде запретов на эгоизм и заповедей "не убий". Абсолюты конечно, вещь важная, но ими хлеб на масло не намажешь. Прежде чем дойдет до любых норм, людям необходимо договориться. Договор невозможен без общих оснований и эти основания – стремление к ОБ. Но люди не способны договариваться об абстракциях и потому ОБ порождает свои конкретизации в виде окончательных истин, идеалов, высших ценностей и прочих красот духа, которые уже можно рисовать в своем воображении и обсуждать. Еще конкретнее все это духовное творчество выражается в несколько более практических идеях и целях, которые уже в свою очередь, в процессе реализации, воплощаются в процедурах и институтах. Но на этом "польза" этики не кончается, ведь институты работают, а процедуры выполняются. Деятельность людей, управляемая таким образом, порождает уже совсем конкретные знания, процессы и технологии, которые, применяясь на практике, приводят к созданию самых обычных благ, всем нам ежедневно необходимых (рис. 3.3).

Конечно, конкретизация ОБ, равно как и ее "обсуждение", не обязательно происходит явно. Долгое время историю вообще не волновали идеи. Люди творили как бы сами по себе, а "проверяли" верность идей кровью и потом. Но суть дела от этого не меняется. Этика работает и неявно тоже, хоть и не так эффективно. Ведь смысл собственной жизни есть, даже если о нем не думаешь. Поиск личной цели и смысла как раз и требует придания абстрактному ОБ конкретного обличья, а затем и применении его на практике. Такова суть ОБ как ипостаси свободы. Но этичный человек делает это так, что его конкретизация остается конкретизацией ОБ, а не чего-то еще. Плоды его духа находят применение во всем обществе, а не достаются ему самому в ущерб остальным. Соответственно, произведенные им блага остаются такими же обьективными, и в этом поиске своей личной обьективной полезности – нравственная задача каждого свободного человека. Так, пекарь может представлять ОБ как хлеб на каждом столе. И хлеб, который он выпекает, будет нести этот смысл в каждом своем куске.

В процессе воплощения своей идеи ОБ, пекарю, среди прочего, придется открыть предприятие, нанять людей, выпустить акции и создать пенсионный фонд. Вся подобная деятельность, попадающая в середину пирамиды благ – его способ превращения ОБ в нарезной батон. Внутренность пирамиды – а это, очевидно, не что иное как срез культуры от ядра к оболочке и даже чуть дальше – своего рода система управления обществом, правила социальной организации, транслирующие общее и абстрактное в личное и конкретное. Так желание свободы позволяет согласовать цели и наладить сотрудничество для производства и распределения возможностей, ресурсов и иных материальных благ. ОБ словно спускается с небес и проникает в потребляемые нами продукты.

– Норма и благо

По дороге в реальную жизнь, конкретизированное ОБ проходит этап норм и правил. Не надо понимать норму узко – как запрет. Норма скорее говорит: "делай так". Норма, в ее наиболее общем виде символизирует повторяемость – это образцы, навыки и приемы, позволяющие воспроизводить возможности. Вырастить и испечь хлеб – это не просто победа над голодом и свобода ходить сытым среди сытых людей. Это нормы – найденные пекарем формы организации деятельности, включая акции и пенсионный фонд, которые отныне будут служить примером для всех тех, кто захочет повторить его успех. Все вокруг нас, созданное руками человека, основано на нормах, воплощающих идеи принятые обществом. Через норму посредством труда в продукт закладывается благо всех. Если самый простой продукт – хлеб, который можно сьесть – это личная, узкая полезность, то нормы, заключенные в хлебе могут быть только общими. Нормы – это то, что позволяет выпекать хлеб всем и вечно. Это правила, открывающие подобные возможности для каждого. Это – крупица ОБ, делающая сытыми всех.

Каждый продукт несет в себе след норм, благодаря которым он стал возможен. Продукт есть слепок процесса, результат процедур, воплощение нормы. Чем эффективнее процесс, тем качественнее и доступнее благо. Это хорошо иллюстрируется нормой обмена – ценой, ведь цена зависит от технологии. И не только от технологии производства, но и технологии социальных отношений. Что толку, что выпечь хлеб стоит копейки, если владелец может продавать его во много раз дороже?

Но при чем тут тогда этика? Ведь этика только запрещает, ограничивает! Этика не должна подсказывать "как делать"! Дело в том, что не всякая норма на 100% принадлежит этическому ядру (вспомним рис. 2.2). Не следует смешивать нормы этики – запреты насилия – с правилами, реализующими конкретные практические процедуры. Чем ближе к ОБ, к вечности и вершине пирамиды, тем этичней атмосфера: тем больше запретов, тем бесполезнее блага и тем их меньше. А чем ниже этажом, тем разнообразнее блага, больше полезность и субьективность. Так, если нормы выпечки хлеба оказались не вполне этичными, сытыми будут только некоторые. Практическая норма всегда имеет в виду субьективный результат. Этике важна правильность, обьективность нормы. Но если мы пойдем дальше, от ОБ к практическим нормам, а от них – к продуктам, то увидим, что правильные нормы производят правильные продукты. Запрещая что-то общее, этика гарантирует все возрастающее совершенство частного – что в конце концов процедуры выпечки хлеба обеспечат им всех. Этика не говорит как выпекать, она говорит как не выпекать, и в результате мы имеем норму выпечки, которую не стыдно ассоциировать с ОБ.

Признать норму таковой можно только договором. Он позволяет сравнить ценности различных продуктов и распределить их так, что все станут свободнее. Как он это делает? Давая преимущество тем продуктам, чья крупица ОБ оказалась крупней, т.е. тем, что были созданы самыми правильными процедурами. Ибо чем больше ОЦ, тем продукт менее ценен (точнее дорог, но не будем пока вдаваться).

12 Экономика свободы

– Свобода от ценностей

Чтобы понять этот новый парадокс, рассмотрим ценности ближе. Что общего в ценностях разных продуктов? Разумеется – ОБ, но есть ли способ до него добраться? В общем случае нет. Ценность нового продукта можно оценить только внутренним моральным взором. Но в более простых случаях, особенно в наше время всеобщего насилия и победы экономического детерминизма, можно попытаться вычленить общее и закономерное в практических благах.

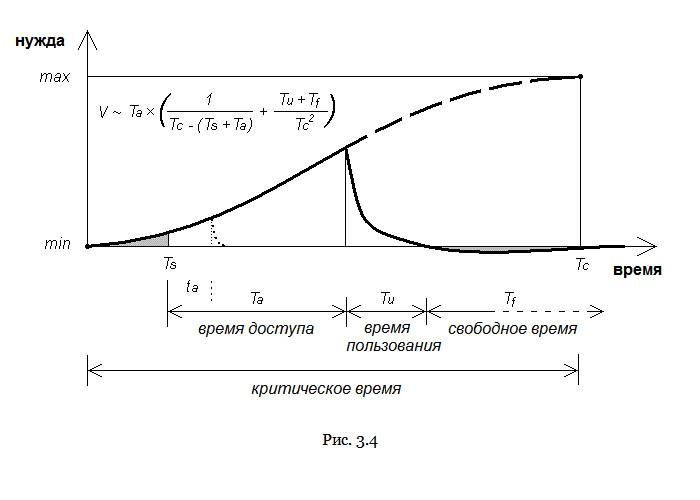

Прагматические ценности начинаются с полезности, а та – с потребностей. Рассмотрим для начала жестко детерминированные потребности – то, без чего долго не получится, например, тот же хлеб. Необходимость хлеба может варьироваться от нуля до максимума – того, после которого нет ни необходимости, ни ее субьекта (рис. 3.4). Сначала необходимость заявляет о себе легко и непринужденно – не столько нуждой, сколько воспоминанием о ней (Ts). Если человек не хочет вспоминать, она заявляет все громче и в конце концов переходит в критическую стадию, где расти ей уже некуда, а организм собирает последние силы, чтобы потянуть время и выжить. Предел – критическое время, Tc – та точка, где ценность любого куска хлеба достигает для субьекта бесконечности. Если найти хлеб оказалось возможным раньше, он поглощается и необходимость в нем исчезает. Полезность хлеба – способность удовлетворить потребность, голод, а ценность – возможность сделать это как можно быстрее и лучше.

От чего зависит ценность? Посмотрим на нашу формулу, но пока не будем вдаваться в ее детали. Во-1-х и в главных, от Ta – времени доступа к нему. Это время включает не только труд, необходимый для его выпечки, но и время понимания полезности хлеба, время учебы на пекаря и множество всех прочих времен, связанных с этим процессом, включая выходные. А если человек сам не печет – это время на заработок денег, поиск и покупку. Ta прямо связано с редкостью хлеба. Чем меньше хлеба, тем большее время требуется, чтобы его найти и заполучить. Во-2-х, от качества хлеба, которое неявно выражается во времени его эффекта – как долго потребуется на то, чтобы его сьесть и на как долго можно будет после этого забыть о нем (член с Tf). В-3-х, от момента времени Ts, когда человек вспоминает о хлебе. После Tc вспоминать не получится, близко к нему может быть уже поздно начинать его искать. Благодаря способности помнить, люди могут запастись хлебом впрок, отчего третий фактор может стать несущественным. Второй фактор играет хоть и важную, но не интересную роль. А вот первый показывает нам самую суть – почему для разных людей ценность одного и того же хлеба разная – потому что при равных Tc каждому необходимо разное время, чтобы заполучить его.

Сравнивая субьективные ценности хлеба, люди могут прийти к выводу о том, как следует распределить хлеб, чтобы каждый тратил на него минимальное время и стал не только субьективно максимально свободен, но и обьективно – потому что свободнее станут все. И в этом заключается смысл договора, равно как и прогресса. Преодолевая потребности, человек становится вместо них рабом ценностей. Он трудится и ему кажется, что он производит ценности. Но на самом деле, он уничтожает их, потому что ценность пропорциональна редкости. А производит он ОЦ – тоже время, но другое, время свободы. Чем больше каждый трудится, тем меньшее времени нужно всем на удовлетворение потребностей, прогресс – это движение Ta → ta. И в конце, в идеале, всякая прагматическая ценность должна исчезнуть, уподобившись воздуху – самому ценному и одновременно бесценному ресурсу. Не в этом ли парадокс, не дающий покоя разуму? Превращение личного труда, производящего ценности, в общее благо, равное их отсутствию? Практическая замена практической пользы обьективной?

(Подробнее формула рассмотрена в главе "Рынок: между сотрудничеством и соревнованием", том III.)

К сожалению, идеалам свойственно оставаться идеалами. Происки детерминизма приводят к тому, что на смену одним потребностям приходят другие. Жесткие заменяются мягкими. Если без хлеба человек может умереть, то умрет ли он, если не увидит Самую Великую Картину? Не посетит Самый Красивый Город? Не услышит Самую Лучшую Песню? Еще как! Пока он голодный, он может и не умрет, но сытый, он выпадет из круга общения, впадет в депрессию и перестанет считать себя человеком. Конечно, ценности картин и песен сравнивать сложнее, но я думаю мы, друзья, не сильно погрешим против истины, если положим Tc равным тому пределу, после которого человек умрет от обиды, зависти или комплекса неполноценности. На худой конец – приравняем Tc ко времени жизни человека и тем спасем нашу замечательную формулу.

– Эквивалентный обмен

Насилие – всякое взаимодействие между людьми, результат которого склоняется либо в сторону №1, либо №2. Именно подобное взаимодействие, с абсолютным уклоном в №1, мы наблюдаем в нынешней экономике, где в результате "договора" выигрывает одна сторона. Причем иногда настолько сильно, что уже неясно, что там получилось со второй. Главная причина разумеется в том, что голодные массы даже близко не могут сравниться в договорных позициях с теми, кто рулит экономикой – корпорациями, банками и правительствами. Но если на стремление рулевых к этике, обьективности и эквивалентности может рассчитывать только наивный, куда удивительнее, что сами экономисты теряются в догадках о причинах провалов рынка, неустойчивости валют и кризисов производства. Хотя что тут сложного, не так ли, друзья?

Обьективная польза не получается ни от человека, ни от его деятельности, если он опирается только на свой интерес. Чудо рынка, способного частный интерес незаметно превратить в общий, не более чем фантазия. В рынке нет ничего магического. Чем "совершеннее" рынок, тем скорее он сделает богатого богаче, а бедного беднее. Только этичный рынок способен на чудо. Но это чудо достигается осознанными, целенаправленными усилиями к эквивалентному обмену. В чем же чудо? Обмен теряет смысл, если стороны не получают что-то в результате. Значит, эквивалентность обмена – не более чем равенство ожидаемых субьективных благ каждого. Но такое возможно только если любое субьективное благо соотносится с общим – иначе сравнения не получится. Следовательно, должно обмениваться только одинаковое, общее благо – этика стремится сделать обмен бессмысленным! Но в этом нет ничего неожиданного. Эквивалентность, как и любое требование этики, не может влечь за собой выгоду. Однако этика не порицает выгоды вообще. Она вполне одобряет ее, но с одним условием – чтобы личная выгода в точности соответствовала выгоде всех других. В процессе обмена партнер приобретает символический статус, он становится той же самой абстракцией, символом общества. Потому и польза от такого обмена становится обьективной, такой же, какая имеется в этике или свободе.