полная версия

полная версияКульт свободы: этика и общество будущего

Лживая мораль – это ложное общее благо (то самое, чьи вариации засорили нам рис. 3.6), его суррогат и неудачная конкретизация, неудачная настолько, что полностью извращает его смысл. В худшем случае это хитрая выдумка. В лучшем – честный моральный абсолют, чей-то с трудом найденный, но не до конца продуманный смысл собственной жизни, если его начинают насаждать окружающим. Как так получается? Людям свойственно ошибаться, тем более когда дело доходит до чисто умственных абстракций, каковой является ценность №3. Но обойтись без нее невозможно! Вот и приходится фантазировать. Если №3 вполне осознана, обоснована и выражена внятными словами, она отливается в социальные и политические доктрины, если не обоснована – в религиозные и светские моральные идеалы, а если не осознана – остается в национальных традициях и коллективных привычках. Впрочем, этическое творчество может занимать весь спектр между этими крайностями. Поскольку оно смешивает эгоистический и альтруистический мотивы, результат бывают весьма причудлив – от насилия до свободы, от жертвы до расчета – в зависимости от того, как автор воспринимает себя и людей, как он их оценивает, как далеко в будущее ему позволяет заглянуть его мозг и какой мотив там, в итоге, перевешивает. А если автор еще и общественно активен, то свои шедевры он непременно старается довести до максимально широкого круга людей, отчего они обязательно превращаются в ЛОБ, ложность которого как минимум в том, что оно – не общее.

Конкретный абсолют, в отличие от самой идеи абсолюта, всегда не дотягивает до общего – охватить рассудком "всех" невозможно. Истинное ОБ недосягаемо для любых рассудочных построений. В конце концов, свобода всегда гарантирует возможность – и правильность – чего-то иного. Не говоря о том, что обьективность требует не только разумного обоснования, но и договора, в отсутствии чего легко появляется ошибочность, отражающая субьективность автора. Например, это может быть общественный долг, который все должны нести в обязательном порядке ради счастья менее удачливых и систематически угнетаемых, или платоническая любовь ко всем, включая своих врагов, которая в конечном итоге приведет к неизбежному поражению, или голый эгоизм, который способен магически создать необычайной красоты общественный порядок прямо на пустом месте. Родственный власти утилитаризм, обьясняющий и оправдывающий ее кипучую деятельность – это целый сонм ложных благ, производимых по мере необходимости. Рядовое, бытовое, присущее каждому вследствие того, что каждый непременно чем-то обижен, ложное общее благо – это классовая идеология, выросшая из принципа "общественное бытие определяет общественное сознание", когда теоретиков на самом деле вдохновляет жажда справедливости лично для себя и, может быть, для таких же обиженных. И жажда эта, отлитая в захватывающие идеологии, служит обоснованием как разрушительной, так и созидательной деятельности, как против, так и в поддержку власти. Но как бы эта деятельность не оправдывалась великой и всеобщей пользой, она не настолько абстрактна, чтобы мы могли считать ее чисто над-прагматичной, т.е. не имеющей никакого практического значения. В этом второе отличие ложного блага от истинного – несмотря на всю его возможную абстрактность, оно всегда тяготеет к некой конкретной, хотя и не всегда очевидной, пользе.

– Практичность

Ввиду схожести звучания различных видов благ, полезно уточнить – какая связь между практическим и ложным общим благами? Не одно ли это и то же? Абсолютно нет. Во-1-х, практическое благо получается от решения конкретных проблем, вследствие общественной потребности. Ложное благо – от постижения "высшего смысла", вследствие большого ума. Во-2-х, практическое благо вытекает из ОБ – преодоление потребности делает всех свободнее. ЛОБ плодит личные и публичные, среди которых, как минимум, удовлетворение творческих или политических амбиций авторов, а чаще полный набор всевозможных благ для всех причастных, и которые тем больше, чем сильнее ему удается внедриться в общество. Например, если религия – ЛОБ, то церковь – публичное благо, пока находятся те, кто получает терапевтическое удовольствие от походов туда, и те, кто наживается на последних в личных целях. Если равенство, либерализм и социализм – ЛОБ, то социальная демократия произвела целое множество публичных благ, которыми наслаждаются узкие круги причастных, а их остатками – широкие. Даже коммунизм, как это ни странно, умудрился сотворить для некоторых блага, хотя основные его обещания быстро превратились в ужасы. В-3-х, практическое не претендует на роль ОБ, а ложное делает именно это. Претензия на всеобщность необходима для того, чтобы навязать и само ЛОБ, и вытекающие из него публичные. Существуют, правда, и независимые ложные блага мелкого масштаба. Например, ограничение продаж алкоголя или права меньшинств. Но они легко оправдываются каким-либо расплывчатым ЛОБ, типа "общественного здоровья" или "справедливости". Собственно, измельчение ЛОБ – естественный шаг на пути его превращения в публичные блага. Можно сказать, и ЛОБ, и публичные блага – выдуманная или искаженная общественная потребность. В случае практических благ, наличие ясной потребности делает их субьективность очевидной, и потому их не требуется навязывать тем, кому они не нужны. Публичные блага можно оправдать только их ложной "всеобщностью" и "правильностью", т.е. необходимостью всем. В-4-х, ложное благо как правило скрывает свои реальные цели. В-5-х, практические блага преходящи – кто может поручиться, что например, деньги или суд будут с нами всегда, а не исчезнут во чреве прогресса? Ложное благо претендует на роль окончательного решения.

ЛОБ нужна ясная оболочка, а массам – простые и понятные ответы, иначе массы, не привыкшие к свободе и самостоятельности, легко попадают в когнитивный ступор и берутся не за те вилы. Потому ценностная картина, нарисованная ЛОБ, может быть очень изощренной и убедительной. Не будет преувеличением сказать, что чем картина подробней, детализированней, целостностней и взаимосвязанней – тем она ложнее ибо притягательнее. Например, доктрины христианства, марксизма, либерализма довольно проработаны и даже весьма убедительны. Каждая включает связь с иррациональными мотивами: христианство – с жалостью к несчастным, коммунизм и либерализм – с освобождением и равноправием. Все они обещают светлое будущее: христианство – после смерти, коммунизм – когда все наладится и исчезнут классы, либерализм – когда рынок наведет порядок и каждый станет богат. Будущее это не только весьма привлекательно – царство божие, бесклассовое общество, экономическая личная свобода, но и гарантирует блага вполне конкретной части общества – праведникам, эксплуатируемым или собственникам. Эта притягательность в сочетании с очевидным коллективным настроем на борьбу одних против других, позволяет предположить, что удачное, большое ЛОБ скорее всего опирается на мобилизационную, героическую мораль, т.е. озабочено практической пользой недовольных групп и потому едва ли способно вести общество к свободе.

В клинических случаях эгоизма, тяготение ЛОБ к практической пользе может быть очень сильным. Можно быть, истинный талант демагога как раз и заключается в том, чтобы максимизировать ее при ее одновременном кажущемся убедительном отсутствии. Тогда все выглядит так, словно реальная польза ложного блага не ясна, отчего включаются инстинктивные моральные мотивы. Однако при этом действия, которых оно требует, вполне осязаемы, отчего происходит несомненный практический эффект. Обосновывая ложное общее благо, такой талант эксплуатирует невежество и подменяет ценность – теперь не высшая ценность порождает цель, а цель порождает высшую ценность. Новые, производные ценности, появившиеся из ложного блага, используются как способ достижения весьма практичной субьективной цели. Например, заработать миллион трудно, но можно попытаться убедить других отдать его на благое дело. Есть только два способа это сделать: использовать существующую ложную ценность или создать новую, т.е. придумать идею высокоморального долга, требующего не меньше миллиона. Скажем, послать шубы в жаркие страны.

Впрочем, я слишком требователен к творцам идеологий. Вероятно, для обьективной оценки их творчества надо исходить не из обьективности, а из реальности. Как ни удивительно, но в условиях нынешнего отсутствия обьективного критерия истинности общего блага, самые успешные из этических теорий не только стремятся попасть как можно ближе к нему, но и попадают. В историческом масштабе конечно, т.е. по отношению к тому ужасу, среди которого они родились. Самые успешные из них оказываются приняты общественными массами, что можно считать подобием договора, и реально двигают общество в сторону свободы, что мы в конце концов имеем счастье наблюдать своими глазами. Воодушевленные массы на какое-то время обретают новый смысл жизни, история поворачивается то вправо, то влево, а свобода кажется все ближе и ближе. Ложность идеи становится очевидна уже потом, когда она сыграла свою прогрессивную роль. Так что не стоит думать, друзья, что ложность – моральная оценка, это лишь констатация факта. Хотя любая конкретизация ОБ имеет шанс и скорее всего окажется чуточку ложной, правда и то, что найденная в мире насилия, она имеет шанс оказаться чуточку истинной. Что касается практической пользы, люди всегда найдут способ воспользоваться чем-либо к своей выгоде. Даже если бы они осознали требования обьективной этики, наверняка нашелся бы кто-нибудь, кто смог бы извратить ее прямиком в свой карман. Способность людей портить любые идеи, приводит к тому, что и практические блага, честно задуманные служить всем, усилиями проходимцев и дураков рано или поздно смещаются в сторону публичности, что вызывает необходимость новых коррекций пирамиды. Как видно из рис. 3.6, ЛОБ могут двигать ее в обоих направлениях и, несомненно, что лучшие из них на своем историческом этапе выполняли роль вдохновителя освободительного нерыночного квази-договора. Публичные блага становились доступны многим, а справедливость на какой-то момент опять торжествовала.

16 Противодействие насилию

– Преодоление детерминизма

Моральное творчество, а также над-прагматичные действия во имя обьективно ложного, но субьективно, или конкретно-исторически истинного общего блага, абсолютно естественны. Они – проявления глубинной "силы", стоящей за эволюцией общества – за прогрессом, накоплением знаний и ресурсов, расширением коллектива, способностью все дальше и дальше видеть будущее, угадывая там справедливость и добро. Глубинной настолько, что она никак не связана с практическими повседневными делами. Почти как сама этика. Разумеется, сила эта – стремление к свободе, преодоление детерминизма, противодействие насилию в самой обобщенной и абстрактной его форме. Это – то общее, что обьединяет античную демократию, хартию вольностей, революцию во имя равенства и борьбу против нацизма.

Когда мы рассматривали детерминированные действия, которые вызываются всевозможными внешними и внутренними силами, мы забыли о самых важных из них. О тех, которые идут против самого детерминизма. Ведь не всегда люди подчиняются силам. Иногда они сопротивляются и довольно упорно. Во многих случаях, у противодействия нет конкретной, практической цели, кроме самого противодействия. Если не считать цели стать человеком, а не былинкой в бессмысленном круговороте материи. Что, конечно, абсолютно непрактично. Сама свобода практических планов начинается там, где индивид имеет для этого возможность, которую насилие вовсе не обязательно ему предоставляет. Потому и временной горизонт противодействия насилию стремится к нулю и одновременно – к бесконечности, несмотря на то, что иногда может показаться иначе. Например, защита слабых, наказание виновных, противостояние репрессивной власти, сопротивление продажной полиции могут потребовать и рационализации, и размышления, и собирания сил и средств. Но самая последняя цель этих действий, ее ценностная основа, если попытаться выделить ее среди, как обычно примешивающихся, личных, более прагматичных, все равно неясна. Или, наоборот, абсолютно ясна и более-менее равна общему благу, отчего все такие действия, начиная с самих мыслей о свободе и кончая практическим участием в договоре, отказом от диких традиций, восстановлением справедливости, защитой достоинства и т.п., имело бы смысл выделить в отдельную группу и присвоить вполне заслуженный №3.

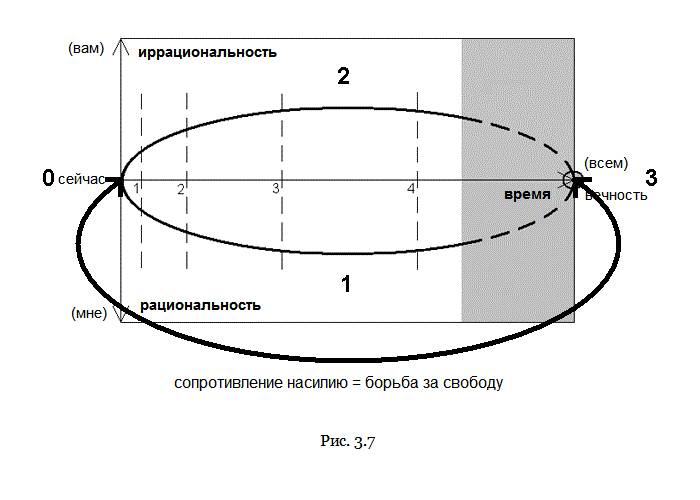

Поэтому я решил добавить еще одну картинку, 3.7, где жирной линией изобразил этот класс действий, воображаемо соединяя спонтанное противодействие насилию и над-прагматичное творчество во имя вечного общего блага. Ведь это – почти одно и тоже на самом деле. Одно – непрактичное стремление к далекой абсолютной свободе, другое – неотложная нужда побороть то, что мешает быть свободным прямо сейчас. Получилось, что самые дальние действия в то же время и самые ближние. И полностью детерминированы, и абсолютно свободны. Мотив свободы пронизывает нашу жизнь с самого начала и до самого конца, а будущая социальная свобода смыкается с точкой своего рождения – свободой личной воли, отделившей когда-то гуманных жителей земли от их гоминидных животных предков.

– Моральное оправдание насилия

Отделивших, но пока не приведших к человеку. Нынешние жители так и застряли где-то в середине, отчего меня то и дело терзает вопрос об этичности насилия во имя свободы. Скоропалительное замыкание ОБ с сопротивлением насилию на рис. 3.7 означает, что ОЭ не делает между ними различия. Но этого же не может быть! Неужели обьективная этика, в моем правда изводе, может оправдывать такое? Не кажется ли вам, друзья мои, что в таком случае, она – лишь позорный шаг назад с высот человеческого духа и противоречие в самой своей основе? Доктрины "ненасилия", "непротивления злу" и "подставления другой щеки", выглядят намного внушительнее с моральной точки зрения. Более того, все эти непротивление со товарищи вероятно куда ближе к настоящей обьективной этике, которая с порога отвергает любое насилие.

Тут, мне кажется, надо для начала четко отделить ОЭ и моральное оправдание сопротивления насилию, если оно требует ответного насилия. Начнем с оправдания.

Возможно я неправ и не до конца понимаю, что пишу, но мне кажется, в лице непротивления мы имеем классический пример ослепления моральным идеалами. Идея безграничной любви к врагам, злодеям и садистам-психопатам всех оттенков – издевательство над моралью и доведение ее до абсурда, дискредитирующего саму идею человечности. То ли дело практика. Ненасилие, непротивление и "другая щека" – ненасилие лишь физическое, это замена физического насилия моральным, причем возможно в сочетании с психологическим и политическим. Никакое непротивление невозможно без этого. Иначе оно становится бессмысленно и неотличимо от покорности. Но подмена одного вида насилия другим – это то же самое сопротивление, попытка принуждения к договору. Вопрос лишь в средствах давления на противника. Если кровавые бунты заменяются мирными демонстрациями, гражданским неповиновением и играми в невинные жертвы – что принципиально меняется? Тактика. Моральное насилие может оказаться вполне действенным, даже если к привычной героической морали оно внешне не имеет отношения. Но торговаться таким образом есть смысл только с противником либо слабым, либо имеющим совесть и опирающимся на сходные моральные принципы. Увещевание диких зверей пока никого не спасало. Не говоря о том, что другие способы сопротивления часто просто невозможны и в этих случаях непротивление злу – не столько моральный идеал, сколько бессильный крик отчаяния.

Тактика не отражает суть борьбы. Что происходит, когда ненасильственными путями удается прийти к власти? Тактика внезапно меняется и методы властного принуждения оказываются вполне приемлемыми. Так что не следует путать мораль и тактику. Если чья-то мораль оправдывает только одну тактику, то дело не в морали, а в эффективности тактики. Или уж тогда в носителе такой странной морали. У нормальных людей сопротивление насилию насилием не вызывает никаких моральных терзаний.

– Виды борьбы

Теперь обратимся к ОЭ.

Противодействие насилию, если это не защита от случайных, в том числе природных, сил и зол, сводится к восстановлению справедливости, потому что именно последняя имеет дело с конкретными видами насилия и их устранением. Но что делать, если восстановить справедливость не удается? Если несправедливость насаждается уверенно и бесцеремонно, с сознанием правоты? Если она вызывается общественными условиями, которые давно стали привычными и выгодными слишком многим? В этом случае за справедливость надо бороться.

Поскольку зло распространяется по законам детерминизма, борьба за справедливость внешне выглядит как борьба за свободу. Однако, это не совсем так – борьба борьбе рознь. Справедливость может требовать ответного насилия, свобода – вовсе нет. В свою очередь, ответ на системное насилие требует системного же подхода – коллектива и организации, что уже намекает не столько на этику, сколько на героическую мораль. В противоположность ей мирная борьба за свободу может вестись в одиночку. Например, собственным примером, который никто не замечает, или написанием нудной книжки, которую никто не читает, или распространением пламенных листовок, которые никому не интересны. Соответственно, в конце концов насильственная борьба необязательно завершается свободой. Значительно чаще она завершается новой несправедливостью, поскольку остановить организованный борющийся коллектив не менее сложно, чем заставить его двигаться. И только если новая несправедливость оказалась меньше предыдущей, можно говорить о движении к свободе.

Что помогает насильственной борьбе стать борьбой за свободу, т.е. вовремя остановиться и не слишком углубляться за черту? То, что эта черта уже известна, она уже найдена ранее самими борцами или кем-то еще. В первом случае была утеряна существующая свобода, тут вопрос ясен, люди знают к чему хотят вернуться. Во втором случае имеется пример свободы других, тех кто успел построить более совершенное общество. Но в обоих случаях правильнее говорить не о борьбе за свободу как таковую, а о борьбе за утерянную свободу, ибо даже появившись где-то в другом месте, свобода становится общей. Но борьба за утерянную свободу никогда не двигает общество вперед. Как же найти черту и новую свободу впервые? Насилием – никак. Именно поэтому без этики, насилие всегда ведет к новому насилию. Движение вперед, к новой свободе, требует не борьбы, а размышления и начинается всегда с идей. И потому не удивительно, чем более ложны подобные идеи, тем они ближе к насилию.

Надо четко отделить героическую мораль, подающую пример и обьединяющую на борьбу коллектив, от совсем негероической этики. Мотив освобождения – стремление быть человеком, стать свободнее, обрести попранное достоинство. Вне этики, мотив справедливости – сквитаться, вернуть отнятое, посчитаться за обиды, дать волю ненависти к угнетателям, отнять и поделить. А возмездие и наказание в случае победы становятся неизбежными. Т.е. справедливость включает множество эгоистичных мотивов, которые особенно заметны в вождях и которые уводят результаты борьбы далеко за черту. В условиях постоянного насилия эти мотивы настолько сливаются, что отличить их почти невозможно. Но почему не пробовать?

Этика не зовет к насилию, она взывает к разуму. Мне кажется, борьба за справедливость мирными, ненасильственными методами, включая поиски решений социальных проблем, имеет все шансы превратиться в борьбу за свободу, потому что на практике именно методами отличаются эти два вида борьбы. Если быть точным, героическая мораль ближе к боевому духу, чем к этике. Рожденная насилием и оправдывающая насилие – она этим принципиально отличается от этики, как плода разума и свободы. Этика не обьединяет и не разьединяет, она абсолютно нейтральна к любым коллективам. Мораль – обьединяет и противопоставляет одних другим. Мораль необходима для борьбы с насилием, но сама по себе она никогда не освобождает. Она не останавливается, она всегда переходит в свою противоположность – в насилие над побежденными. Конечно, это не значит, что она не нужна. Надо только провести границу. Насилие может быть очень эффективно, в то время, как мирная борьба не приносит скорого результата. Но насилие – тупик. Идеям, с другой стороны, спешить некуда, этика должна вырасти и стать естественной, встроиться в природу человека.

С другой стороны, не могу сказать, что обьективная этика, с моей точки зрения, одобряет схимничество и отшельничество, самосовершенствование и саморазвитие, и прочие "начни с себя" как средства сделать мир лучше. Вся эта мыслительная гимнастика проистекает из тех моральных идеалов, которые стремятся сотворить царство справедливости путем переделки каждой отдельной особи. Разумеется людей нужно менять – воспитывать, просвещать и т.д. Но все это требует создания и общественных условий, хоть мирного, но все же договора. А он не ограничивается подписью с самим собой – обязательно требуется кто-то еще. Борьба за свободу, таким образом, хоть и не коллективна, но и не индивидуальна.

– Героизм и трусость

Отделение всего героического делает этику настолько негероической, что ее не отличишь от трусости. А как иначе доступно обьяснить, почему она не искореняет зло огнем и мечом?! Нет, понятно, что этика в большой степени полагается на способность к самоограничению, самоконтролю, воздержанию от насилия. Но одинокий герой экрана так захватывающе восстает против зла! И побеждает – как побеждали наши предки, пока не доросли до его культурного уровня. А если человек не экранный герой? Если он не способен? Морально подавлен? Боится? Равнодушен? Способность человека идти на жертвы ради свободы говорит о его силе духа и морали. А о чем говорит его слабость?

Тут можно увидеть много тонкостей. Отделяется ли героизм от свободы? Свобода – отсутствие не только насилия, но его предчувствия, страха. Если мораль помогает преодолеть страх, то этика не столько преодолевает его, сколько хочет о нем забыть. Быть этичным физически явно легче, чем быть героем – способность переносить пытки дана немногим. Но легче ли материально? Как бороться с экономическим насилием? Увольняться и бойкотировать? Но многие ли способны пожертвовать материальным успехом и обречь себя на нищету? А легче ли психологически? Многие ли способны отстаивать порядочность, вызывая не только насмешки и жалость, но и ненависть, обрекая себя на одиночество? А многие ли способны вообще понять, что такое обьективная этика? Впрочем, ни экономику, ни тем более понимание текстов, относить к геройству не принято. Ну что героического в размышлениях? Или что такое научный подвиг? Подвиг – это же риск, и не просто достатком или карьерой, а жизнью. Но в действительности, гражданский подвиг иногда бывает не менее страшен, чем риск смерти. А иногда даже страшней. Легко ли ради порядочности жертвовать другими? Например, не хватает денег на лечение ребенка. Переступить через совесть оказывается куда легче, когда это не сопряжено с бурей эмоций и азартом боя, когда твой подвиг никому не виден и не нужен. А, соответственно, не переступить – невыносимо страшней. Хотя и по-своему.

А если учесть, что в мирной жизни человек как правило один против всех – системы, государства, общества, даже родных, кому его подвиг (а то и он сам) на фиг не сдался? Где он всегда проигрывает? Так что же есть подвиг в его исконном смысле?

Почему же мы в этих случаях не говорим о героизме? Потому что так сложилось исторически. Люди пока научились эффективно противостоять только физическому насилию. За прошедшие века уже выработалась единая точка зрения, подходы и термины. Они не могли не выработаться, потому что физический страх, как и физическое насилие – порождение природы, от нашей фантазии тут мало что зависит. Но как быть с другими видами насилия? Разве они не требуют геройства? Вероятно требуют – и потому этику тоже можно было бы назвать по своему героической. Но рассматривая эти лингвистические тонкости, нужно сразу поставить точки над ё – пусть лучше обьективная этика остается трусливой. Процесс перехода от животного к человеку она не рассматривает. Человек становится человеком когда отвергает насилие. Даже бывший свободный гражданин, поскольку он лишен свободного выбора, постольку обьективно оказывается вне этики. Те, кто практикует насилие над ним – животные – достойны любого сопротивления, на какое он оказывается способен, но его мотивы лежат вне этики. Этика не клеймит его недостойным "высокого звания человека". Кто его будет клеймить? Кто возьмет на себя смелость клеймить постороннего? Борьбой и насилием занимается личная мораль так же как она это делала с начала истории. Близкие и коллектив найдут нужные слова, пристыдят и сделают из труса героя. Обьективную этику это не беспокоит. Область этики ограничена нормами свободного общества и благодаря этому она вполне применима к реальным людям, не требуя от них невозможного геройства.