полная версия

полная версияКульт свободы: этика и общество будущего

В чем смысл требования эквивалентности? Разве люди и так не меняются с целью взаимной выгоды? Эквивалентное распределение ценностей максимально справедливо – так они быстрее всего уничтожаются и польза продуктов оказывается обьективно максимальной. Ценность не исчезнет пока есть те, кому продукт нужен. Соответственно, так достигается и наибольшее ОБ – общество тратит минимальное время на доступ к ресурсам и уровень экономического насилия в нем минимальный. Говоря иначе, самые доступные продукты содержат наибольшую ОЦ и потому получают преимущество в результате договора. Практическая польза конкретных благ исчезает, зато обьективная общественная – накапливается.

Но разве максимально справедлива не помощь нуждающимся? Да, но только если, во-1-х, их нужда вызвана искусственно, т.е. насилием, и, во-2-х, они сами эквивалентно способствуют общему благу. Не всякая субьективная выгода правильно влияет на распределение ресурсов. Эквивалентность выделяет ту часть выгоды субьекта, которая обьективно определяет ценность, и это, забегая вперед – честная деятельность по ее получению. Но субьективная ценность зависит и от Tc с Ts – люди пока еще находятся в состоянии нужды. Пока еще прогресс не дошел до точки, когда можно ничего не хотеть, честно планировать в бесконечность и обмениваться из любопытства. И раз каждый находится в разных точках Ts, обмениваемые ценности искажаются и выгода от полученной может легко оказаться меньше убытка от отданной. Увы, сам прогресс ни до чего не дойдет, если его не направлять. Эгоистичная выгода максимальна у того, кто обменивает ценности легко полученные и не слишком нужные, тогда как его партнер погряз в нужде и его доступ к ценностям максимально затруднен. Выгоднее всего вызывать искусственную нужду и быть максимально богаче партнера.

– Парадокс ценности №1

Что происходит при обмене с №1? Если обмен эквивалентный, то ни одна из сторон не прирастает в ценности. Откуда же возьмется №1? Из того, что она уже создана до обмена, но пока имеет не(до)оцененный, субьективный статус. И поскольку каждая из сторон хочет блага не только себе, но и партнеру, в процессе обмена субьективные ценности чудесным образом превращаются в обьективные и каждый прирастает на величину "обьективной" выгоды. Так рождается ОЦ, которую общество, в лице символического партнера, должно оплатить новыми деньгами. А накапливая новые деньги, производитель благ растет в стоимости. Поскольку ОЦ – шажок к общей свободе, обмен делает каждого ценным насколько он помогает свободе.

Но ведь труд, создавая ценности, уничтожает их! Значит, чем больше №1, тем она меньше? Уточним этот момент, друзья. Труд создает свободу от потребностей, которые ценности призваны удовлетворять. Но вместе с результатом труд обесценивает и себя. Человек, хозяин труда, измеряется своей собственностью – чем больше собственности, тем больше он трудился и создал свободы для всех, и тем освободился сам – его собственность дает ему свободу от потребностей. А значит, вместе с трудом он "дешевеет" тоже – и теперь ему приходится трудиться больше и лучше. Его труд становится более интенсивным и производительным. Идет гонка к свободе – чем дешевле труд, тем он производительнее, чем производительнее, тем дешевле. А чем быстрее производится ценность, тем скорее она исчезает – прирастает только свобода.

Разгадка парадокса ценности №1 в том, что №1 – следствие, а не цель. В этичном обществе она растет только тогда, когда стремишься прямо от нее! Этика не интересуется личной пользой и №1 как ее следствием, она озабочена общей пользой и в благодарность позволяет №1 отражать ее. Стоимость человека – своего рода награда, благодарность общества. Но нельзя же делать награду самоцелью!

Но возможно ли подобное? Конечно! Эгоистичное животное стремится выжить. Этика делает человека бессмертным, отчего его мелкие земные желания становятся бессмысленными, а цели – обьективными. Они не отклоняются от горизонтальной оси и не несут в мир зло. Любое его действие нацелено на №3, а №1 = №2. Он как бы постоянно думает о вечности и ОБ. Он не знает фраз: "Жизнь коротка!", "Надо жить сейчас!" и т.п. Можно ли считать его действия прагматичными? Очевидно нет. Или, может быть, возможна этичная прагматичность – например, как способность максимально эффективно идти напролом к обьективной цели? Так или иначе, рациональные мотивы, а вместе с ними и вся нынешняя рациональная экономика, исчезают в омуте этики как кошмарный сон. Целенаправленное увеличение собственного блага отвлекает от вечного. Разве поэт, когда творит стих, думает о деньгах? Поклонниках? Критиках? Этичная деятельность нацелена только на ОБ, а рыночная стоимость человека вытекает из нее сама собой, в результате благодарности других, а не хитроумной рациональности.

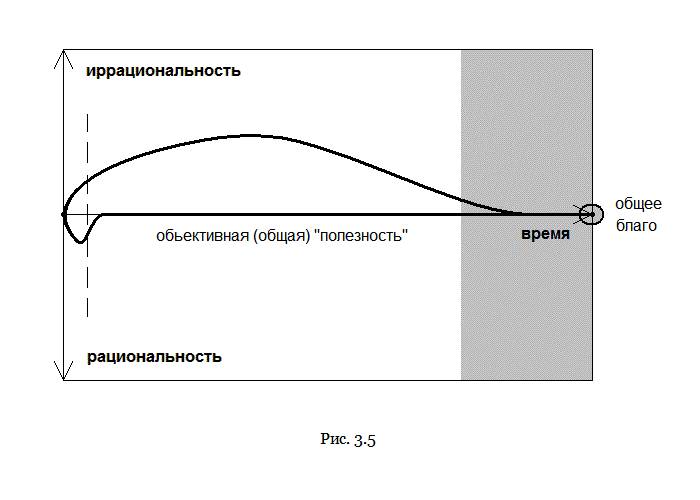

Если теперь попытаться подправить рис. 3.2, как это требует этика, то получится что-то типа рис. 3.5. Асимметрия рисунка напоминает рис. 1.13 – в личной сфере №2 остается, как и жертва ради нее. Поэтому иррациональность, в отличие от рациональности, выживает, хоть и в усеченном виде: иррациональные цели не попадают в вечность, поскольку, во-1-х, ограничиваются действительно близкими, а во-2-х, не достигаются в ущерб посторонним.

– Обьективная ценность

ОБ, будучи освобождением от потребностей и прочей причинности – та универсальная ценность, которая позволяет свести воедино любые индивидуальные предпочтения и ценностные шкалы. Оно делает все экономические ценности такими же обьективными. Разумеется полной обьективности мешают, помимо личной субьективности, также исторические, географические и иные случайные, преходящие общественные условия, требующие, и следовательно делающие ценными, как разные продукты, так и разные человеческие способности. Но ничто не может помешать добрым людям, имеющим одну цель, договориться и используя свой моральный взор узреть в продукте зерно ОБ. Причем случайная конкретика уменьшается по мере расширения круга участников договора. Если учесть интересы всех не удается, обьективность может оказаться весьма относительной, в предельном случае – относительно двух обменивающихся сторон. Правда практическая польза в этом случае будет максимальна.

Обьективная ценность соответствует той обьективной пользе, которую может принести обладающий ею продукт, но она непредсказуема ровно настолько, насколько неизвестен заранее результат достижения с помощью этого продукта обьективной цели – ОБ. Ведь всякий продукт освобождает от нужды, и значит обьективность ценности связана со свободой. Но как? Очевидно, что обьективная часть ценности продукта скрыта где-то в Та, Тu и Тf. Первое время отражает затраты труда, необходимые для его получения, остальные – качество продукта.

Разложим ценность на составляющие. За всякой целью следуют ценности нижнего уровня, которые соответствуют полезности чего-то в достижении цели и зависят от того, как оно планируется. Это ценности всевозможных материалов, знаний, организации и т.п. Соответственно, всякая ценность нижнего уровня порождает такие же цели нижнего уровня – получить или произвести это что-то. И т.д. Таким образом каждая ценность оказывается состоящей из более мелких ценностей, среди которых только продуктивная деятельность не раскладывается дальше. В итоге, все обьективные ценности – лишь труд во имя свободы. Но как выяснить ценность свободы? Мы попадаем в замкнутый круг – ценность созданного продукта определяется затратами труда, а ценность труда определяется ценностью созданного продукта. Выход из него – обмен, когда труд одного меняется на пользу другого. Но обмен не сравнивает несравнимое – пользу с трудом. Каждый сравнивает одновременно и то, и другое – и полезность, и адекватный ей труд, и только подобное четырехстороннее сравнение способно находить обьективность. Соотнося полезность с вложенными усилиями, обмен вкладывает в деятельность смысл. В результате оказывается, что ценность – не что иное, как деятельность по созданию обьективной ценности, а благо – деятельность на общее благо. Иначе говоря, стремление к ОБ действительно порождает ОБ!

Если субьективное свойственно отношению между субьектом и обьектом, то обьективное – отношению между этичными субьектами. Обмен позволяет устранить субьективное, нейтрализовать его и оставить оценку обьекта вне влияния субьективности. Обьективное возникает из самого факта обмена. Ключевой момент в этом – эквивалентность. Субьект привносит в обмен что-то ценное, что он смог создать, опираясь на свои способности, время, средства и прогнозы. Эта ценность остается субьективной, даже если она включает в себя всевозможные, независимые от него "общественно-необходимые" издержки. Насколько она действительно ценна могут знать только другие. Они оценивают ее, корректируют и делают обьективной, что возможно только на этичном рынке. Если цели у всех противоположны, а такое бывает когда цель – односторонняя выгода, то результат случаен/детерминирован и определяется экономической, в лучшем случае, силой сторон. Но если все стремятся к ОБ, они достигают обьективной черты и этим преодолевают любую субьективность. Они находят в каждой ценности заветную крупицу ОБ и их консенсус относительно эквивалентности является необходимым (и достаточным, если они не ошибаются) условием для этого. Поскольку деятельность вне ОБ не несет ОЦ, то именно эквивалентность порождает и ОЦ, и ОП.

– Рынок и смысл жизни

Такое легкое решение проблемы смысла жизни наверняка вызовет у вас сомнения. Неужели все, что надо – лишь найти работу по душе и честно торговать? Удивительно, но это так. Ключ в слове "честно". Если свобода человека с одной стороны открывает ему безграничные возможности в целях, а с другой ставит в тупик, оставляя без малейших намеков на желательность выбора той или иной, то в этичном рынке сокрыт механизм, помогающий человеку справится со своей свободой. Этот механизм – обмен информацией о чужих неудовлетворенных потребностях, которые мешают общей свободе. Рынок помогает найти правильные цели и придать нужный смысл. Все, что для этого надо – следовать нормам, потому что рынок – это место где нормы воплощаются в практическое благо. Этичный рыночный обмен элегантно разрешает неразрешимое требование свободы – одинаковой возможности каждого преследовать свое благо одновременно преследуя общее. Договор эквивалентного обмена можно считать наглядным воплощением ФП.

Рыночный договор сам собой решает задачу – как практически определить свободного человека? ОЭ требует отказа от насилия. Но теперь-то мы знаем, что мало отказаться от насилия на словах. Надо творить благо, а это непросто. Как быть, если человек не смог найти смысл в жизни, не справился, не нашел себе применения? Достоин ли он свободы? Имеет ли право на участие в договоре, на свое мнение? Не удивительно, оказывается, что имеет. При условии, что не сидит на шее близких, а честно делает то, на что он способен, потому что каждый способен хоть на что-то. Те же, кто предпочитает не участвовать в публичном договоре, а жить в кругу семьи – сами собой отвечают на вопрос о том, нужна ли им свобода.

Общее благо оказывается достаточно практично, если можно считать практичным простую формулу – найти полезное дело для людей и одновременно для себя. Преследуя пользу, требуемую рынком, человек создает свое социальное "я". Он получает образование, раскрывает способности, растет профессионально, творчески, духовно и т.д. А главное – трудится, создавая настоящие, а не фальшивые ценности. Он ищет смысл, нацеленный на общее благо и прикладывает к его реализации максимум усилий. Теперь никто не стремится варварски истребить ценные ресурсы или забыть о долгосрочных последствиях. Никто не стремится сформировать ненужный спрос, навязать потребности, создать нужду и вызвать необходимость. И разумеется, никто не собирается пользоваться кем-либо бесплатно. У всех, в принципе, одна цель, хоть каждый понимает ее по своему. Рынок, как общий договор, позволяет свести субьективные цели в одну. Разумеется, как всегда со свободой, рынок несет риск. Неудача на рынке ничем не отличается от неудачи в поиске смысла жизни. Если человек не смог принести другим пользу, он жил зря. Да, можно говорить о том, что он был хороший, добрый и его жизнь была необходима его близким. Но когда мы говорим о свободе, мы всегда думаем о посторонних. А эти посторонние понимают только абстракции, и одна из них – деньги.

Теория рационального выбора, обьясняющая как работает рынок, учит, что человек всегда будет наживаться на других, если у него есть такая возможность. Теория еще более рационального выбора учит, что на самом деле рациональный выбор – это свои долговременные интересы. Но только теория обьективно этичного выбора, пока к сожалению, не существующая, предполагает оценку не только выгод и рисков, пусть и долговременных, но и приемлемости их для окружающих, обьективной пользы всем и каждому. Она обьяснит, как работает этичный рынок, который превращает высокие абстракции в конкретные дела. Этичный рынок не надо регулировать. Регулирование рынка ничем не отличается от патрулирования улиц. И то, и другое необходимо, если общество заполнено сторонниками насилия, и ведет лишь к большему, системному насилию. Справедливый рынок возникнет только под воздействием этики, а не государственной, религиозной или коммунистической "справедливости". Когда в каждой транзакции человек увидит не только себя и свой барыш, а всех остальных сразу, включая тех, кого его транзакция затрагивает попутно и неявно. И тогда такой рыночный успех автоматически превратится в смысл деятельности и всей жизни.

– Творчество и слава

Признаться, рыночный смысл жизни выглядит не слишком вдохновляюще. Разве можно считать рынок, даже этичный, Великим Общим Делом, ради которого стоит жить? Зависит от человека. Вообще-то, жить ради людей – великое дело. Надо просто помнить, что этичный рынок не имеет с нынешним ничего общего. Однако, глупо было бы думать, будто все люди только и ждут, что рынок им подскажет кем стать и чем заняться. Всегда есть неугомонные, которым больше всех надо. Но потому свобода и не сводится только к выбору! А в случае рынка – к массовому производству, удовлетворяющему спрос, каким бы многообразным и изменчивым он не был. Свобода позволяет (и на самом деле требует) не только устранять существующие неудовлетворенные потребности, но и открывать новые возможности, вести рынок, а с ним и общество, вперед. Ибо не только потребности подсказывают цели, но и цели подсказывают потребности! И так уж получается, что чем человек свободней, тем больше он склонен не тупо следовать существующим нормам, механически производя ресурсы, а находить новые, делающие производство ресурсов более эффективным.

Однако, как бы ни увлекался творчеством беспокойный духом, его успех невозможен вне рынка. Этичная экономика включает в себя все виды свободного обмена. Если цели первого типа работают на опережающий спрос, то второго – на опережающее предложение. И всякое новаторство, всякое творчество требует обьективной оценки. Признание художника, уважение ученого, благодарность общественному деятелю – эти виды обменов тоже отражаются в ней материальным успехом. Еще при жизни.

И тем не менее, это свойство этичной экономики – способность адекватно оценить любую обьективную пользу – выглядит парадоксально. В наше время экономического насилия ценность искажена беспринципной борьбой за ресурсы, конкуренцией, психологией "все или ничего". Богатеют максимально бессовестные, а таланты либо остаются нищими и непризнанными, либо идут на поклон невзыскательным потребителям. Этичная экономика оценивает пользу пропорционально ее абстрактности. Чем она абстрактней и вечней – тем важнее и ценнее. Именно так работает обьективная этика, которая нацеливает каждого на максимальную обьективность и параллельно воспитывает в каждом совершенный вкус.

Это относится и к самим талантам. Этичный талант не рвется к славе, а делает свое дело. Если он не может без творчества – он творит, но не ради известности, а ради результата. Правильное отношение к результату несовместимо со стремлением угодить толпе, привлечь внимание, продаться дешево и быстро. В этичной экономике не будет самого понятия "продаться", потому что этичные люди не нуждаются в проституции. (Друзья, я конечно выражаюсь фигуральную – когда продают свои моральные принципы). Слава – вовсе не критерий обьективности. Более того, она скорее противоречит ей. Использование известности в качестве рычага успеха ничем не лучше использования любого другого преимущества. Можно сказать – известные лица олицетворяют собой насилие, а известные имена – именуют его. Люди рвутся к известности, как и к прочему успеху, зная, что там, где победит один – остальные проиграют. Но как же совместить личную цель, метящую в ОБ, персональный успех и невозможность анонимности с безразличием к славе? Ведь ОБ – это и свое личное бессмертие? Совместить так, чтобы не лишать этого же других. Бессмертие выражается в ОП, которая закладывается в ход прогресса, а не в почитании имени и бронзовой иконы. Именованное величие затмевает других, лишает их деятельность адекватного признания. Свобода гарантирует каждому одинаковую возможность успеха. Помнить каждого успешного невозможно и не нужно. Успех имеет градации – каждый побеждает настолько, насколько он способен победить. Гонка за смыслом беспрерывна и бесконечна. Тот, кто победил и стал великим сегодня, завтра окажется проигравшим и забытым – вечного первого места не бывает. Обьективная этика признает величие только всех сразу – величие общее, как и общее благо.

– Символическая ценность

Здесь пожалуй уместно будет для полноты картины сказать пару слов о феномене символической ценности. До сих пор мы предполагали, что ценности служат делу свободы – они указывают направления продуктивных усилий человека. Однако благодаря имманентной сложности абстракции ОБ люди постоянно путаются в этих направлениях. И тогда ценности могут играть противоположную роль – служить делу насилия. Так, вполне можно говорить о насилии ценности, если та символизирует насилие. Например, знаки иерархии и власти, атрибуты святости и культа, регалии и награды подавляют человека не хуже физического насилия. Обычный человек в форме полицейского – уже не совсем человек. Помимо насилия символов насилия, можно говорить о насилии прошлого – когда ценность приобретают артефакты, реликвии, экспонаты музеев и коллекций. Отдельным случаем такого насилия являются бесполезные вещи со вмененной ценностью – например, антиквариат, раритет, сомнительного качества предметы искусства. Ценность их покоится на вере в то, что эта ценность существует. Она проявлялась в прошлых покупках и значит обязательно проявится в будущих.

Вред символических ценностей не в их субьективности, а в том, что они претендуют на обьективность. Сувениры, памятные знаки, фотографии – это ценности личной сферы, отблески №1 и №2, и никакого вреда не несут, пока не попадают в публичную. Другое дело регалии и прочая высокая символика. Это прямая подмена ценности №3 ценностью конкретного коллектива – его историей, традициями, верой в его будущее. Но в бесконечном будущем просто нет места для всех этих символов! Как конкретная жизнь, кончаясь, уносит в небытие память, так же и всякий коллектив, включая обитателей земли, рано или поздно исчезнет в глубинах мироздания вместе со всеми своими музеями.

Конечно, друзья мои, важно не путать с символами артефакты, представляющие собой научную ценность. Иногда ученые проводят раскопки не только чтобы наполнить музеи и развлечь зевак, но и выяснить важные факты о нашем прошлом. Факты, которые обязательно помогут не повторить его в будущем.

13 Творчество, красота, новое

– Красота и свобода

Акт творчества – шаг к свободе и он всегда сопровождается ощущением красоты. Почему? Что такое красота? Давайте опять отвлечемся на минуту.

Воображаем ли мы красоту или она уже есть в природе? Например, люди долго не могли увидеть обратную сторону Луны, а потом посмотрели и восхитились – они увидели то, чего никто не видел раньше – и эти унылые камни с пылью показались им необычайно красивыми. Откуда же взялась эта неизвестная ранее красота? Существовала она раньше или люди придумали, создали ее сами? Для ответа возьмем шире – а была ли вообще обратная сторона Луны до того, как люди увидели ее? Разумеется нет. Было нечто, сформированное силами природы. "Обратной стороной Луны", со всей присущей ей красотой, оно стало благодаря разуму. Разум узрел ту сторону еще до того, как увидел глазами, и тогда же она возникла из своего небытия. Вселенная возможно красива, но не знает об этом, у вселенной возможно есть смысл, но неизвестный ей – и во всех случаях человек придает вселенной то, что ей не хватает. Да, а что же такое красота? Это путь к свободе. Выход за пределы детерминизма, привычного и прошлого. Это новизна, которая зовет к себе и обещает новые возможности – новую красоту и новую свободу. В чем же красота той стороны? В бесконечной свободе возможностей, которые мы откроем и обязательно воспользуемся, просто пока не знаем как.

Если природная красота манит вдаль, искусственная открывает свободу внутри нас. Люди стремятся к красоте и в делах, и в быту. Они любят красивые вещи, красивые поступки, красивый облик. Почему? Потому что мы видим в красивом смысл, связанный со свободой – это чья-то уникальность, чья-то свободная личность зовет нас, указывает путь, отвлекает от насилия, выживания и выгоды. Красивые вещи радуют, мы их покупаем и бережем, они облагораживают наш быт, вдохновляют и стимулируют, воспитывают вкус. Красивые поступки вызывают восхищение и притягивают людей, подают пример, им хочется подражать. В искусстве гениальная вещь вызывает восторг, указывает новое направление, служит ступенью к следующим шедеврам, плодит эпигонов. Все красивое будит воображение, соблазняет неведомым, лучшим будущим, делает из людей творцов, а не рабов. Ощущение красоты возникает от узнавания, понимания или придания чему-то дополнительного, неожиданного смысла, делающего это что-то способным к развитию, таящим новые цели и новую пользу. И этой новой пользы больше там, где меньше существующей, где она неясна и ее еще предстоит открыть. Отсюда видно, что красота сопровождает обьективную пользу, подчеркивает обьективную ценность. Это знак свыше, который говорит нам: "Отвлекитесь от собственной пользы, отбросьте практические ценности. Только творчество, только общее благо, только красота!"

Заманивая в будущее, красота требует изменений прямо сейчас, она прислуживает свободе, не позволяя нам забывать о движении к новому, о поиске, о возвышенности несовместимой с чистым практицизмом. Как и свобода, которая обьединяет необьединяемое – общее благо и выбор каждого, красота требует разнообразия оригинальности и одновременно указывает этому разнообразию общее направление. Не подлежит сомнению, что это направление смотрит туда же, куда зовет нас ОБ. Красота, созданная руками человека – это проявление свободы в его деятельности, это печать свободы на ее результатах.

Поэтому неудивительно, что, как и в случае с этикой, красота ведет нас от одних правил к другим. То же и направление, которое дается ощущением совершенства, правильности, законченности. Есть даже такая поговорка – некрасивые самолеты не летают. Но правильное вечно, а новое мимолетно! Очередной парадокс, не обращайте внимания – правила устаревают, красота ускользает из них, требуя продолжения поиска. Потребность в правильности заставляет искать то, что невозможно было предвидеть, что невозможно выразить формально. Творчество следует не правилам, а предчувствию свободы. Оно стремится к открытию и новым горизонтам. Этим выходом к свободе оно отличается от насилия, которое тоже не следует нормам. Как же мы их отличаем? Загадка. Иногда, впрочем, сила искусства такова, что можно смело говорить об эстетическом насилии. Особенно в последнее время.

Парадоксально само понятие "правильное". У красоты, как и свободы, нет правил – искать законы гармонии и принципы совершенства так же бессмысленно, как искать моральные абсолюты. И в то же время, красота, как свобода – это правила, то, что упорядочивает эстетический хаос и придает смысл. Соответственно, красота требует не только нарушать правила, но и следовать им. Идти вперед можно только отталкиваясь от того, что уже найдено, иначе вместо движения вперед получится топтание на месте. И как следование правилам требует их нарушения, так и нарушение правил требует создания новых правил. Если не будет правил – как их нарушать? Как двигаться? Как без старых правил создать новые?