Полная версия

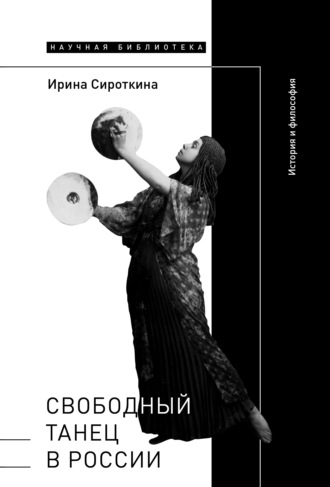

Свободный танец в России. История и философия

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Современная западная философия: Энциклопедический словарь / Под ред. О. Хеффе, В. С. Малахова, В. П. Филатова. М.: Культурная революция, 2009. С. 139.

2

Тугендхольд Я. «Русский сезон» в Париже // Аполлон. 1910. № 9 (июль-август). С. 9.

3

Лопухов Ф. Величие мироздания. Танцсимфония. Пг.: Изд. Г. П. Любарского, 1922. С. 1.

4

На русский язык статья переведена в 1907 году; см.: Дункан А. Танец будущего / Пер. с нем. Н. Филькова, под ред. Я. Мацкевича. М.: Заря, б. г.; переиздано в: Айседора Дункан / Сост. С. П. Снежко. Киев: Мистецтво, 1989. С. 15–24.

5

Дункан (1909) цит. по: Маквей Г. Московская школа Айседоры Дункан (1921–1949) // Памятники культуры: Новые открытия / Сост. Т. Б. Князевская. М.: Наука, 2003. С. 350.

6

Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Пер. Ю. М. Антоновского // Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 29–30; 152–153. О популярности Ницше в России см.: Фридрих Ницше и философия в России / Сост. Н. В. Мотрошилова, Н. Е. Синеокая. СПб.: Изд-во Русско-христианского гуманитарного ин-та, 1999; Clowes E. W. The Revolution of Moral Consciousness: Nietzsche in Russian Literature, 1890–1914. DeKalb, Ill.: Northern Illinois U. P., 1988. О его влиянии на современный танец см.: LaMothe K. L. Nietzsche’s Dancers: Isadora Duncan, Martha Graham, and the Reevaluation of Christian Values. New York: Palgrave MacMillan, 2006.

7

По словам, соответственно, Всеволода Мейерхольда и Пьера Луиса; см.: Мейерхольд и другие: Документы и материалы. Мейерхольдовский сборник. Вып. 2 / Ред. – сост. О. М. Фельдман. М.: ОГИ, 2000. С. 251–252; Pierre Louÿs (1909) цит. по: Isadora Duncan 1827–1927: Une sculpture vivante. Paris: Musée Bourdelle, 2009. P. 188.

8

Исаченко К. Программа школы пластики и сценической выразительности. Пг.: Тип. «Копейка», б. г. С. 17, 21, 31.

9

См.: Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина (ГЦТМ). Ф. 517. Ед. хр. 133. Л. 70–72.

10

Рецензия без подписи «Пляска красоты. Гастроли школы Дункан» из газеты «Власть труда» (Иркутск, 1926), цит. по: Маквей Г. Московская школа Айседоры Дункан (1921–1949) // Памятники культуры: Новые открытия / Сост. Т. Б. Князевская. М.: Наука, 2003. С. 397.

11

Бурдьё П. Как можно быть спортивным болельщиком // Логос. 2009. № 6 (73). С. 113.

12

О Дункан в Советской России см.: Дункан И., Макдугалл А. Р. Русские дни Айседоры Дункан и ее последние годы во Франции / Пер. с англ. М.: Моск. рабочий, 1995; Stüdemann N. Roter Rausch? Isadora Duncan, Tanz und Rausch im ausgehenden Zarenreich und der frühen Sowjetunion // Rausch und Diktatur: Inszenierung, Mobilisierung und Kontrolle in totalitären Systemen / Ed. A. von Klimo and M. Rolf. Frankfurt: Campus Verlag, 2006. Р. 95–117.

13

См.: Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М.: Искусство, 1941. С. 429; Станиславский К. С. Из записных книжек: В 2 т. Т. I. 1880–1911. М.: ВТО, 1986. С. 539, 412; Коонен А. Страницы жизни. М.: Кукушка, 2003. С. 165.

14

Surits E. Studios of plastic dance // Experiment. Vol. 2 (1996). Р. 143–167.

15

Восточные ткани, по-видимому, привез из экспедиции в Монголию брат Рудневой Андрей, этнограф. В экспедиции он также записывал песни калмыцких и бурятских бардов. См.: Руднев А. Д. Мелодии монгольских племен. СПб.: Русское географическое о-во, 1909.

16

Зелинский Ф. Ф. Античный мир в поэзии А. Н. Майкова // Русский вестник. 1899. № 7. С. 140.

17

Волошина (Сабашникова) М. Зеленая змея. История одной жизни / Пер. с нем. М.: Энигма, 1993. C. 118–119.

18

Цит. по: Кропотова К. А. Александр Румнев. Эстетические идеалы // Искусство движения. История и современность / Под ред. Т. Б. Клим. М.: ГЦТМ, 2002. С. 77–84.

19

Евреинов Н. В школе остроумия. Воспоминания о театре «Кривое зеркало». М.: Искусство, 1988. С. 69; см. также: Лопатин А. А. Икар – дерзкий полет в пародийный танец // Страницы истории балета. Новые исследования и материалы. СПб.: Санкт-Петербургская гос. консерватория, 2009. С. 204–218.

20

О евгенических целях своей гармонической гимнастики Алексеева сообщала на заседании Хореологической лаборатории Российской академии художественных наук 25 октября 1924 года; см.: Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 941. Оп. 17. Ед. хр. 5 (1). Л. 12–14.

21

См., напр.: Суриц Е. Я. Начало пути. Балет Москвы и Ленинграда // Советский балетный театр. М.: Искусство, 1976. С. 7–105; Суриц Е. Я. Пластический и ритмопластический танец: его жизнь и судьба в России // Советский балет. 1988. № 6. С. 47–49; Человек пластический / Сост. Н. Мислер и др. М.: Минкульт РФ, ГЦТМ, 2000; In principio era il corpo… L’ Arte del Movemento a Mosca negli anni ’20 / Ed. N. Misler. Milano: Electa, 1999; Искусство движения. История и современность / Под ред. Т. Б. Клим. М.: ГЦТМ им. Бахрушина, 2002; MOTO-BIO – The Russian Art of Movement: Dance, Gesture, and Gymnastics, 1910–1930 / Ed. N. Chernova // Experiment. 1996. Vol. 2; Performing Art and the Avant-garde / Ed. M. Konecny // Experiment. 2004. Vol. 10. Эта книга была практически завершена, когда увидело свет важное исследование Николетты Мислер, специалиста по иконографии и историка ритмопластического танца: Мислер Н. В начале было тело: Ритмопластические эксперименты начала ХХ века. Хореологическая лаборатория ГАХН. М.: Искусство – XXI век, 2011.

22

Волошин М. Культура танца [1911] // Волошин М. «Жизнь – бесконечное познанье»; Стихотворения и поэмы. Проза. Воспоминания современников. Посвящения / Сост. В. П. Купченко. М.: Педагогика-Пресс, 1995. С. 289–293.

23

См.: Ахутин А. В. и др. Теоретическая культурология. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005. С. 42–45.

24

Дункан А. Танец будущего // Айседора Дункан / Сост. С. П. Снежко. Киев: Мистецтво, 1989. С. 23–24.

25

Светлов В. Дункан // Айседора. Гастроли в России / Сост. Т. С. Касаткиной. М.: Артист, Режиссер. Театр, 1992. С. 48–53; см. в этом сборнике отзывы российских критиков о Дункан и важное предисловие к нему Е. Я. Суриц: Предисловие // Айседора. Гастроли в России / Сост. Т. С. Касаткиной. М.: Артист, Режиссер. Театр, 1992. С. 5–29.

26

М. А. Добров цит. по: Античный профиль танца. Василий Ватагин, Матвей Добров, Николай Чернышев. Каталог выставки / Сост. Е. Грибоносова-Гребнева, Е. Осотина. М.: Галерея Г. О. С.Т, 2006. С. 9.

27

Волошина М. Зеленая змея. С. 118; Коонен А. Страницы жизни. М.: Кукушка, 2003. С. 118.

28

Пастернак А. Метаморфозы Айседоры Дункан // Айседора. Гастроли в России / Сост. Т. С. Касаткина. М.: Артист, Режиссер. Театр, 1992. С. 328.

29

Там же. С. 334.

30

См.: Mester T. A. Movement and Modernism: Yeats, Elliot, Lawrence, Williams and Early Twentieth-Century Dance. Fayetteville: Arkansas U. P., 1997. Р. 13.

31

Там же.

32

Цит. по: Курт П. Айседора Дункан. М.: Эксмо, 2007. С. 324–325.

33

Розанова Н. В. Из моих воспоминаний / Публ. и комм. А. Н. Богословского // Литературоведческий журнал. 2000. № 13–14. С. 147–148.

34

Loïe Fuller: Danseuse de l’ art nouveau / Dir. V. Thomas, J. Perrin. Paris: Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2002. Р. 66–67.

35

Garafola L. Soloists abroad: The Pre-war careers of Natalia Trouhanova and Ida Rubinstein // Experiment. 1996. Vol. 2. Р. 17.

36

Айседора Дункан / Сост. С. П. Снежко. Киев: Мистецтво, 1989. С. 81, 149.

37

Цит. по: Стахорский С. В. Искания русской театральной мысли. М.: Свободное изд-во, 2007. С. 34.

38

Sachs C. World History of the Dance / Transl. B. Schoenberg. New York: Bonanza Books, 1937. P. 447.

39

См.: Chimènes M. Pieds nus dans les salons de la Belle Époque. Les debuts parisiens d’ Isadora Duncan // Isadora Duncan 1827–1927: une sculpture vivante. Paris: Musée Bourdelle, 2009. P. 24–27.

40

См.: Daly A. Done into Dance, Isadora Duncan in America. Bloomington: Indiana U. P., 1995. P. 67–68; Daly A. Isadora Duncan and the distinction of dance // Critical Gestures: Writing on Dance and Culture. Middletown, CT: Wesleyan U. P., 2002. P. 246–262.

41

См.: Ginner R. The Technique of the Revived Greek Dance. London: The Imperial Society of Teachers of Dancing, 1963. См. также о реконструкции античного танца: Emmanuel M. La danse grecque antique d’après les monuments figurés. Paris: Hachette, 1896; Emmanuel M. The Antique Greek Dance, After Sculpture and Painted Figures / Transl. H. J. Beavley. London: John Lane, 1916; La danse grecque antique / Dir. G. Prudhommeau. T. I, II. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1965.

42

Рындина Л. Ушедшее // Воспоминания о Серебряном веке / Сост. В. Крейд. М.: Республика, 1993. С. 421–422; мемуаристка не упоминает о том, что граф, к счастью, выздоровел.

43

По мнению исследователя, античная классическая традиция утрачивает свою роль, когда в массовом сознании и в самосознании культуры формируются новые ценности – такие, как народ и нация, частное существование человека, его экзистенция; см.: Кнабе Г. С. Русская античность. Содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России: Программа-конспект лекционного курса. М.: РГГУ, 2000. С. 16.

44

Зелинский Ф. Ф. Из жизни идей (Научно-популярные статьи). Репринтное воспроизведение 3‐го изд. (Пг, 1915). СПб.: Алетейя; Логос-СПб., 1995. С. 280.

45

Иванов В. И. О веселом ремесле и умном веселии // По звездам: Статьи и аформизмы. СПб.: Оры, 1905. С. 233–246; см. также: Сендерович С. Я. Ф. Ф. Зелинский и Вяч. Иванов. Начала и концы // Вячеслав Иванов. Исследования и материалы. Вып. 1. СПб.: Изд-во Пушкинского дома, 2010. С. 391–401.

46

Хоружий С. С. Трансформация славянофильской идеи в ХХ веке // Вопросы философии. 1994. № 11. С. 52–56 (56).

47

См.: Брагинская Н. В. Славянское возрождение античности // Русская теория. 1920–1930‐е годы: Материалы 10‐х Лотмановских чтений. М.: РГГУ, 2004. С. 49–80.

48

Так назывались основанные в 1906 году частные Историко-литературные и юридические женские курсы Н. П. Раева, бывшего директора Бестужевских курсов.

49

Он произнес вступительное слово 22 января 1913 года, на третьем вечере Дункан в Театре музыкальной драмы (Консерватории), на котором танцовщица при участии оркестра Русского Музыкального Общества и хора Музыкальной драмы исполнила «Ифигению в Авлиде» (музыка Глюка) и вальсы Шуберта и Брамса. Выступление Зелинского, по словам критика, внесло в «представление г-жи Дункан характер исключительной торжественности»: «Проф. Зелинский, мастер изысканной, образной и выразительной <…> речи, истолковал „великое“ искусство Дункан, как подлинное возрождение „идеи античной орхестики“ Фридриха Ницше, Бёклина (?), Рихарда Вагнера» (А. Левинсон цит. по: Мочульский К. Письма к В. М. Жирмунскому / Вступ. статья, публ. и комм. А. В. Лаврова // Новое литературное обозрение. 1999. № 35. http://infoart.udm.ru/magazine/nlo/n35/pism.htm.

50

О Дункан в России существует богатая литература, включая недавнюю работу: Юшкова Е. Айседора Дункан и вокруг: Новые исследования и материалы. Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2019. Одна из первых обзорных статей – предисловие Е. Я. Суриц к сборнику «Айседора. Гастроли в России» (М.: Артист. Режиссер. Театр, 1992. С. 5–28).

51

Ныне Большой зал Филармонии, Михайловская ул., д. 2.

52

Дункан А. Танец будущего. Моя жизнь. Киев, 1989. С. 117.

53

Письмо О. Л. Книппер-Чеховой В. Л. Книпперу (Нардову) от 11 февраля 1905 г. // Ольга Леонардовна Книппер-Чехова: В 2 ч. М., 1972. Ч. 2. Переписка (1896–1959). Воспоминания об О. Л. Книппер-Чеховой / Сост. и ред. В. Я. Виленкина, коммент. Л. М. Фрейдкина. C. 65–66.

54

Станиславский К. С. Режиссерский дневник 1904–1905 гг. Запись от 24 января 1905 г. // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. Кн. 2. С. 237.

55

Там же.

56

Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1. С. 414.

57

Там же. C. 333.

58

За что впоследствии пришлось оправдываться и самому К. С. Станиславскому, и В. И. Немировичу-Данченко (в письме Г. С. Бурджалову; см.: Немирович-Данченко В. И. Избранные письма: В 2 т. / сост. В. Я. Виленкин, коммент. Н. Р. Балатовой, С. А. Васильевой, В. Я. Виленкина, И. Н. Соловьевой, Л. М. Фрейдкиной. М., 1979. Т. 2. С. 458). Об утренниках см.: Виноградская И. Н. Жизнь и творчество К. С. Станиславского: Летопись: В 4 т. Т. 2. 1906–1917. М., 2003. С. 100 (далее: Летопись). Утренники – начинавшиеся, впрочем, в 2 часа дня, – состоялись 29 и 31 декабря; вечером 31 декабря, как обычно, шел спектакль МХТ.

59

Шнейдер И. И. Встречи с Есениным. Воспоминания. М., 1965. С. 11.

60

Соловьева И. Цель стремления // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. Кн. 1. С. 15.

61

Эгерия – супруга царя Нумы Помпилия, который по ее совету установил в Риме религиозные культы. После его смерти Эгерия превратилась в источник, из которого черпали воду весталки. Иносказательно Эгерия – советница, руководительница, вдохновительница, – но не любовница.

62

Дункан А. Танец будущего. С. 117.

63

Там же. С. 118.

64

Duncan I. My Life. The Restored Edition. Introduction by Joan Acocella. London, 2013. P. 149.

65

Мгебров А. А. Жизнь в театре: В 2 т. / Под ред. Е. М. Кузнецова, вступит. статья Е. М. Кузнецова, предисл. Г. Г. Адонца, коммент. Э. А. Старка. Л., 1929. Т. 1. С. 283–284.

66

Письмо К. С. Станиславского к А. Дункан от 29 января 1908 г. // Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 78.

67

«Прекрасная Дузе повторила сегодня передо мною то, что я видел сотни раз. Дузе не заставит меня забыть Дункан!» См.: Письмо К. С. Станиславского А. Дункан от 29 января 1908 г. // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. М.: Искусство, 1998. Т. 8. С. 78.

68

Письма Дункан цит. по: «Все то, что я хочу Вам сказать, я лучше всего бы выразила в танце…» Письма Айседоры Дункан, Августина Дункана и Элизабет Дункан К. С. Станиславскому. 1908–1922 / Публ. И. Е. Сироткиной, Н. А. Солнцева (†), К. Г. Ясновой; вступ. статья И. Е. Сироткиной // Мнемозина: Альманах / Ред. – сост. В. В. Иванов. Вып. 5. М.: Индрик, 2014. C. 330–362.

69

Черновик письма Станиславского к А. Дункан цит. по: [Соловьева И.]. Примеч. 1 и 3 к письму 70 // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 495.

70

Письмо К. С. Станиславского к А. Дункан. После 20 января 1908 г. // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 77.

71

Добывать средства становилось все труднее; узнав о связи Айседоры с Крэгом – женатым человеком и о рождении внебрачного ребенка, немецкие меценаты прекратили поддержку.

72

Дункан А. Танец будущего. С. 117. Как известно, в 1908 г. Станиславский завел в театре «Дункан-класс», в котором преподавала Элла (Елена) Ивановна Книппер-Рабенек (см. о ней ниже).

73

Нелидов Владимир Александрович (1869–1926) – в годы, о которых идет речь, заведовал репертуаром Малого театра, позднее возглавил его труппу, написал книгу «Театральная Москва. Сорок лет московских театров» (1931; 2‐е изд. – 2002). После 1920 года эмигрировал; умер в Нью-Йорке.

74

Письмо К. С. Станиславского к А. Дункан. До 14 января 1908 г. // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 76.

75

Гастроли планировались на два месяца, в Москве или Петербурге, в декабре 1908 г. или январе-феврале 1909 г. (Художественные записи. 1907–1908 гг. // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. Кн. 1. С. 371–372).

76

Запись от 7 января 1908 г. // Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров. 1906–1909. Петербург / Под общ. ред. М. Г. Светаевой; подгот. текста М. В. Львовой и М. В. Хализевой; коммент. М. Г. Светаевой, Н. Э. Звенигородской и М. В. Хализевой. М., 2011. С. 352.

77

Записи от 11 и 18 января 1908 г. // Теляковский В. А. Дневники. С. 355; 387–388.

78

Дункан А. Танец будущего. С. 147–148.

79

Письмо К. С. Станиславского И. А. Сацу от [27 апреля 1909 г.] // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 134.

80

Письмо К. С. Станиславского Л. А. Сулержицкому. [После 3 июня 1909 г.] // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 138–139.

81

Парис Юджин Зингер (Paris Eugene Singer; 1867–1932) – предприниматель, отец второго ребенка Айседоры, Патрика.

82

Письмо К. С. Станиславского М. П. Лилиной. [Между 7–22 июня 1909 г.] // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 141.

83

Письмо К. С. Станиславского Л. А. Сулержицкому. [Между 7–22 июня 1909 г.] // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 140.

84

Письмо К. С. Станиславского М. П. Лилиной. [Между 7–22 июня 1909 г.] // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 142, 143.

85

Письмо К. С. Станиславского Л. А. Сулержицкому [Между 7–22 июня 1909 г.] // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 144.

86

Письмо К. С. Станиславского А. Дункан. [После 11 марта 1910 г.] // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 177–179.

87

Летопись. Т. 2. С. 365.

88

Телеграмма К. С. Станиславского А. Дункан от 20 апреля 1913 г. // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 327. Дети Дункан – Патрик и Дидра – утонули вместе с шофером и няней, когда машина, в которой они ехали, свалилась в Сену.

89

[Руднева С. Д.] Воспоминания счастливого человека. С. 165.

90

См.: Дункан И., Макдугалл А. Р. Русские дни Айседоры Дункан и ее последние годы во Франции. М., 1995. С. 43–44.

91

Летопись. Т. 3. С. 239, 394.

92

Летопись. Т. 4. С. 446.

93

Гвоздев А. Айседора Дункан [1927] // Айседора. Гастроли в России / Сост. Т. С. Касаткина. М.: Артист, Режиссер. Театр, 1992. С. 312.

94

О психологических трактовках этого вопроса см., напр.: Сироткина И. Е. Из истории одной психологической категории: музыкальные аффекты, чувства, эмоции // Методология и история психологии. 2009. Т. 4. Вып. 2. С. 146–159.

95

Степан Берс цит. по: Эйгес И. Воззрение Толстого на музыку [1929]. Сноска 1 к с. 259 [электронный текст, URL: http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/est/est-241-.htm].

96

С. Л. Толстой цит. там же, сноска 1 на с. 307.

97

Толстой Л. Н. Крейцерова соната // Толстой Л. Н. Собр. соч. в 22 т. Т. 12. М.: Худож. лит., 1982. С. 179–180.

98

Там же. C. 180.

99

См.: Шестаков В. П. История музыкальной эстетики от античности до XVIII века. 2‐е изд. М.: URSS, 2010. C. 28.

100

Толстой Л. Н. Крейцерова соната, с. 180.

101

Россолимо Г. И. Искусство, больные нервы и воспитание (по поводу «декадентства»). М.: [б. и.], 1901. С. 10–11.

102

См.: Скадовский С. Н. Из автобиографии [электронный текст, URL: http://herba.msu.ru/biostantion/skadovsky/glava1/7.pdf].

103

Г.-Э. Лессинг цит. по: Золтаи Д. Этос и аффект. История философской музыкальной эстетики от зарождения до Гегеля / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1970. С. 288–289. «Гармоническая плавность» души – идеал средневековой эстетики; см.: Эко У. Эволюция средневековой эстетики / Пер. с итал. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 230.

104

По-видимому, здесь Лессинг следует Платону, который в «Законах» запрещал исполнять музыку отдельно от текста. Шопенгауэр, как известно, был другого мнения: «Слова остаются для музыки чужеродным придатком второстепенной ценности, ибо воздействие звуков несравнимо мощней, вернее и быстрее, чем воздействие слов»; цит. по: Махов А. Е. Musica literaria. Идея словесной музыки в европейской поэтике. М.: Intrada, 2005. С. 184.

105

Цит. по: Шестаков В. П. История музыкальной эстетики. C. 28.

106

Выготский Л. С. Психология искусства [около 1925]. М.: Педагогика, 1987. С. 242–243.

107

См.: Вейдле В. О смысле мимесиса // Вейдле В. Эмбриология поэзии: Статьи по поэтике и теории искусства. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 331–350.

108

Цит. по: Шестаков В. П. История музыкальной эстетики. C. 118.

109

См.: Delavaud-Roux M.-H. Embodied sense in motion: defining and redefining freedom in ancient Greek poetry and dance in cultural contexts. The example of the dactylic rhythm // Свободный стих и свободный танец: движение воплощенного смысла. Сб. материалов конференции, МГУ, 1–3 октября 2010 г. М.: Факультет психологии МГУ, 2011. С. 38–44; David A. P. The Dance of the Muses: Choral Theory and Ancient Greek Poetics. Oxford: Oxford U. P., 2006. Р. 10–37; автор сообщает, что в сотрудничестве с танцовщиками предпринял очередную попытку прочесть поэмы Гомера пластически – реконструировать «закодированное» в них движение.