Полная версия

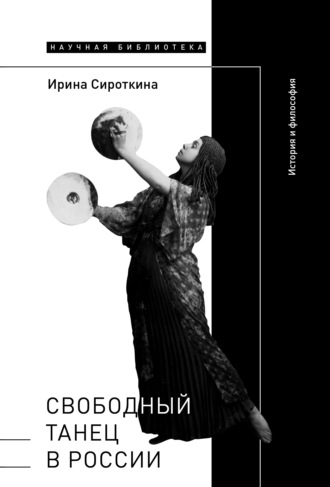

Свободный танец в России. История и философия

Переход из петербургских салонов в стены советского учреждения не мог быть гладким. Символистские вещи Познякова – «Умирающая львица», «Вещая птица», его танцы без музыки теперь называли «цветами идеалистического мировоззрения, взрощенными в эстетских оранжереях хорео-секции»[409]. Работая в РАХН и в секции пляски Всесоюзного совета физической культуры, Позняков почти перестал ставить танцы и занялся теорией. Но когда в 1932 году в Центральном парке культуры и отдыха была создана «массовая школа искусств», он вместе с коллегой по секции пляски Евгением Викторовичем Яворским стал вести в ней секцию художественного движения, позже преобразованную в Школу сценического танца. При секции сложился театр, сценой которому служил островок посреди Голицынского пруда, а зрители располагались на берегу[410]. «Остров танца» стал лебединой песней Познякова. Первый показ состоялся в 1934 году; в программу входили «Динамический этюд», «Этюд на мягкость», «Этюд с луком» и другие, которые Позняков, по-видимому, сочинял как упражнения для тренажа. Ставил он и концертные номера: «Козленок» на «Песню без слов» Мендельсона, «Мартышку и очки» – на «Картинки с выставки» Мусоргского, «Этюд с воображаемым мячом» на Скерцо из Второй сонаты Бетховена. Профессиональный музыкант, Позняков тщательно продумывал «оркестровку» своих композиций: инструментальные партии были разложены по исполнителям, каждая нота передана в движении. В 1935–1936 годах театр поставил спектакли «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане», «Кащей Бессмертный» на музыку Римского-Корсакова; танец и пение в них были слиты и вместе подчинены музыке[411]. В 1937 году ритмопластическое отделение Школы сценического танца было закрыто, учащиеся переведены на отделение классического балета. Яворского арестовали, и годом позже он умер на Колыме. Позняков скончался в Москве в начале войны.

«Искусство движения» Валерии Цветаевой

Сводная сестра поэтессы Марины Цветаевой, Валерия Ивановна Цветаева (1883–1966) занялась танцем довольно поздно, но искусством интересовалась всегда. Она была музыкальна, пела, рисовала; окончила Высшие женские курсы В. Герье. От отца – профессора Московского университета, создателя Музея изящных искусств – Лёра, как ее звали в семье, унаследовала страсть к коллекционированию. В женской гимназии Е. Б. Гронковской, где преподавала, она устроила настоящий музей «национального искусства и быта», экспонаты для которого привозила из путешествий по Крыму, Кавказу, Финляндии. В 1912 году, вооружившись путеводителем профессора Сапожникова, она в одиночку отправилась на Алтай[412]. Движением она занялась уже позже – в немецкой школе Дункан и студии Людмилы Алексеевой. Когда в революцию гимназия Гронковской закрылась, Цветаева полностью переключилась на пластику и в 1920 году открыла собственную студию. Занимались в помещении ВХУТЕМАСа, сдвинув в сторону мольберты. Урок пластического движения вела сама Цветаева; на нем «учащиеся не просто осваивали танцевальные движения, а настраивались на особый, возвышенный лад для приобщения к таинствам искусства»[413]. Так, вероятно, преподавали в школе Дункан в Дармштадте. Подобно Айседоре, Цветаева требовала, чтобы физическому движению предшествовало движение души: «Она объясняла, например, что, прежде чем совершить прыжок, надо внутренне вознестись, ощутить себя в полете»[414].

В 1923 году ее студия «Искусство движения» получила статус государственной и поэтому смогла избежать участи, вскоре постигшей частные школы танца. Цветаева назвала ее «профшколой современного сценического движения» и предполагала – как и Инна Чернецкая – готовить в ней «синтетических актеров». Кроме пластики, в школе преподавали акробатику, жонглирование, «эксцентрику» – т. е. клоунаду, а также пантомиму, классический станок и ритмику[415]. Цветаева собрала звездный состав педагогов: класс балета вела солистка Большого театра Евгения Долинская, уроки актерского мастерства – Рубен Симонов, акробатику – педагог циркового училища Сергей Сергеев, жонглирование – не менее известный в цирковых кругах Виктор Жанто. Одна из учениц вспоминала, что, участвуя с подругами в цирковых массовках, постановщик с одобрением узнавал «цветаевскую школу»: «Девушки все могут»[416].

В летние месяцы Цветаева собирала учеников на своей даче в Тарусе. В ее домике всем разместиться было сложно, и потому снимали здание местной школы, а расплачивались за жилье и продукты выступлениями в колхозах. Занятия проходили на открытом воздухе, тут же готовились концертные программы. «Реквизитом порой служило то, что удавалось раздобыть на месте – жонглировали кочанами капусты, картошкой, морковью. Бросавший и ловивший морковь вдруг откусывал от нее, и, как бы придя в восторг от того, как она вкусна, пускался в пляс»[417]. Цветаева водила своих подопечных в мастерские тарусских художников и на домашние концерты, беседовала о живописи или предлагала сымпровизировать танец на тему только что услушанной музыки. На пленэре их снимали фотографы С. Рыбин и А. Телешов; местные художники делали со студийцев зарисовки. Сосед Цветаевой, скульптур В. А. Ватагин, радовался тому, что «легко мог выбрать лучшую натуру из учениц школы Валерии Ивановны… мог набросать юных, начинающих танцовщиц»[418]. Он сделал несколько скульптур в дереве и бронзе. Курсы прекратили существование в середине 1930‐х годов, но Цветаева продолжала давать частные уроки в своей единственной, но огромной комнате в многонаселенной коммуналке. С одаренных учеников плату за обучение она не брала и со многими дружила до конца своей жизни.

«Театр пластического балета» Инны Быстрениной

Об Инне Владимировне Быстрениной (1887–1947) известно меньше других. Она была дочерью пензенского писателя и окончила в Москве Высшие женские курсы Герье. Танцу она, по-видимому, училась в классах Рабенек, там же слушала лекции Максимилиана Волошина и близко с ним подружилась (но, если верить поэту, «романа» у них не было). В 1912 году Быстренина уже выступала – в том числе в Крыму, на «Вечере слова, жеста и гармонии», в котором участвовали также Волошин и Алексей Толстой. После революции она вернулась в Пензу и до 1924 года руководила школой пластики при Народном доме. В те же годы она работала над учебником пластического танца. К сожалению, книга эта, которая могла бы стать первой в своем роде, так и не увидела свет[419]. В конце 1920‐х годов Быстренина создала в Москве группу с несколько противоречивым названием – «Театр пластического балета». На какое-то время, чтобы выжить, группа объединилась с Театром танца Веры Майя. В конце 1930‐х Быстрениной пришлось оставить пластику и переключиться на народный танец[420]. Но после войны она вновь открыла студию в родной Пензе. Занятия проходили в бывшей Первой мужской гимназии, где когда-то учился ее отец. Постановки студии напоминали «танцы красной туники», которые со своей московской школой делала еще Дункан: «Революционный этюд», «Смело, товарищи, в ногу», но встречались и композиции в духе классической дореволюционной пластики[421].

Пролеткульт

Расцвет пластического танца, пришедшийся на конец 1910‐х – начало 1920‐х годов, совпал с эпохой Пролеткульта. Возможно, поэтому – а также потому, что авторы пролеткультовских постановок стремились к синтетическому театру, – пластика в них занимала большое место[422]. В Петрограде студия пластики при Пролеткульте возникла весной 1918 года. В ней преподавала Ада Корвин, которая еще в 1908 году на премьере «Синей птицы» в Художественном театре играла одну из «неродившхся душ», а позже в студии Мейерхольда на Бородинской исполняла «танец со змеей»[423]. Теперь Корвин ставила пластические барельефы «Нас расстреливали» и «Мы победим» на вечере памяти Карла Маркса и изображала «Свободу, рвущую цепи» на вечере рабочего поэта В. Т. Кириллова. В здании Биржи на стрелке Васильевского острова она танцевала в «мягкой алой тунике, босая, на каменных плитах огромного зала среди краснофлотцев». Корвин погибла от тифа в 1919 году. Но и после редкое выступление студии проходило без «живых картин» или «пластических этюдов» на революционные темы. Так, на вечере поэзии Алексея Гастева актриса Виктория Чекан «на фоне нежно-зеленого весеннего леса… изображала работницу, мечтающую о новой жизни среди машин, украшенных цветами и алыми знаменами»[424].

В московской студии Пролеткульта, основанной осенью 1918 года, пластику преподавала создательница «ХаГэ» Людмила Алексеева. Там на годовщину революции она поставила трилогию «Мрак. Порыв. Марсельеза», а затем в составе актерских бригад отправилась на Гражданскую войну – на южный фронт[425]. В ее отсутствие, в апреле 1920 года, при Московском пролеткульте была создана Тонально-пластическая ассоциация (та самая, с которой Алексеева потом не ужилась в особняке на Воздвиженке). Своей задачей Ассоциация ставила синтез слова и пластики и создание «подлинного ТЕАТРА ЭКСТАЗА»[426], – и это в то время, когда конец экстаза казался неминуем. Состав Тонплассо был эклектичным: вместе с пролеткультовцами Е. П. Просветовым и В. С. Смышляевым в ней участвовали последователь Далькроза князь С. М. Волконский и А. Ф. Струве – поэт, увлекавшийся «танцами под слово». Струве считал, что современный стих может заменить в танце музыку: «В нем и ритм, и звучность, и напевность, и модуляции… и все это без той пышной яркости, без той излишней расточительности, которая есть в музыке». Стихи для танцев, более чем посредственные – «Поэт и русалка», «Вихрь», «Девочка в лесу», – писал он сам. Вот одно из его стихотворений для танца:

В пляске привольной я мчусь свободноВправо и влево, и вверх и вниз…И в моих движениях, что сердцу угодно, —В них и печаль, и радость слились.Я могу в ней быстро мчаться,Я могу в ней весь застыть,Я могу ей весь отдаться,В ней могу собой я быть.В пляске – жизнь, и в пляске – вера,Но застоя в пляске нет;И свобода в ней без меры,Каждый шаг душой согрет…В пляске привольной я мчусь свободноВправо и влево, и вверх и вниз…И в моих движениях, что сердцу угодно;В них и печаль, и радость слились…[427]После революции у Струве появились новые темы; на его стихотворение «Труд» в студии была поставлена «тоно-пластическая симфония». С агитпоездом имени Ленина «симфония» отправилась в Сибирь[428].

Лекции по выразительному чтению, мимике и сценическому движению в Тонплассо читал Волконский, «ритмизованное движение» преподавал будущий историк театра Николай Иванович Львов. Пластические этюды – «Мюзет» Баха, «Этюд массового движения» на музыку Грига – в традиционном для ритмистов ключе ставила Нина Александрова. Студийцев обучали разным системам актерской игры, театральной биомеханике, коллективной декламации, танцу, но более всего – акробатике. «Как завзятые циркачи, – вспоминал занимавшийся там в начале 1920‐х годов Иван Пырьев, – мы летали на трапециях, ходили по проволоке, делали сальто, жонглировали»[429]. И все же попытка театрального синтеза не удалась – критики писали, что «тональные выступления» (хоровая декламация) в студии шли отдельно от пластических, жаловались на «засилье слов», механическое, неэмоциональное чтение – «хоровую рубку лозунгов»[430].

Студии Петрограда – Ленинграда

Хотя студийное движение в Москве было ярче и разнообразней, пластическая жизнь Петрограда также была интенсивной. В этом городе ритмопластика началась не с пластики как таковой, а с ритмики – в 1912 году С. М. Волконский основал там свои Курсы ритмической гимнастики. Тем не менее в это время уже сложился костяк будущей студии музыкального движения, а в 1915 году открылась «школа пластики и сценической выразительности» актрисы Клавдии Исаченко-Соколовой. Затем, уже после революции, ученица Исаченко С. В. Ауэр создала «Институт совершенного движения» (в 1919 году), а двумя годами позже и другая ученица Исаченко, З. Д. Вербова, открыла свою студию. В 1920 году актриса Д. М. Мусина создала Студию единого искусства имени Дельсарта, где «танец в его естественно-пластических формах» преподавала еще одна пластичка, Т. А. Глебова[431]. По мере того, как ученицы становились самостоятельнее, студии множились. Детскую студию открыла Е. Н. Горлова – драматическая актриса, учившаяся у Рабенек, в Институте ритма и «Гептахоре». В 1925 году от студии Вербовой отпочковалась группа Е. И. Мербиц. Разных школ набралось столько, что можно было устраивать смотры и соревнования. По образцу танцевальных «олимпиад» Э. И. Элирова в Москве в городе на Неве в 1921 году показ студий организовал В. Н. Всеволодский-Гернгросс в своем Институте живого слова, а тремя годами позже смотр был устроен Институтом истории искусств при поддержке Губернского отдела народного образования. К концу десятилетия существовало полтора десятка студий. В 1927 году была создана Ассоциация современного искусства танца, поставившая задачу упорядочить их «пластические системы». Наконец, в 1932 году, в попытке спасти пластический танец под эгидой физкультуры, была создана доцентура художественного движения в Институте физкультуры имени П. Ф. Лесгафта. Зародилась же пластика в городе на Неве – как, впрочем, и в Москве – с легкой руки Дункан. Родоначальница свободного танца побывала здесь в 1905, 1908 и 1913 годах, оставив после себя шлейф восторженных воспоминаний и массу последователей – начиная с «Гептахора» и кончая сотрудниками Института Лесгафта.

Студия музыкального движения «Гептахор»

Самым, пожалуй, ярким примером коммуны стала студия, основанная Стефанидой Рудневой и ее подругами с Бестужевских курсов. Впервые семь девушек стали собираться и танцевать вместе в 1908 году, а десятилетием позже они получили от Фаддея Зелинского имя «Гептахор» – «семь пляшущих». Тогда же, в 1908 году, вернувшись домой с концерта Дункан, юная Стеня сама попробовала плясать. Вскоре к ней присоединились бестужевки Наталья Энман, Наталья Педькова, сестры Камилла и Ильза Тревер, Екатерина Цинзерлинг и Юлия Тихомирова. Девушки собирались у кого-нибудь дома, надевали хитоны и импровизировали – под аккомпанемент рояля, если кто-то мог поиграть, а если нет – под «внутреннюю музыку». Это, вспоминала Руднева, «давало ощущение катарсиса, защищало от флирта, от житейских мелочей».

История того, как из этих «белых» – по цвету хитонов – собраний родилась студия музыкального движения, рассказана в «Воспоминаниях счастливого человека», которые Стефанида Дмитриевна Руднева начала писать в девяносто лет. Вспоминает она и о том, как в 1910 году, во время поездки в Грецию, девушки встретили Всеволода Мейерхольда, собиравшего в это время материал к «Царю Эдипу». На корабле он «полушутя снисходительно… говорил что-то о скуке и пустоте реальной жизни и призрачности искусства». Стеня спросила: «А разве нельзя сделать, чтобы было наоборот – чтобы реальным было искусство, а призрачным – остальное?» Мейерхольд резко повернулся, метнул на нее «свой острый, незабываемый взгляд и тихо, быстро сказал: „Я так и сделал, и потому я радостен“»[432]. У Стени с подругами перед глазами был впечатляющий пример.

Но настоящим их кумиром был профессор Зелинский. На лекциях Зелинского толпились слушатели со всех факультетов; некоторые приходили «ради пантеистических переживаний»[433]. «Словно дышишь запахами безбрежного моря», – признавался один из них. В Зелинском видели «не пожилого профессора, а вдохновенного айода, преемника самого Гомера». Путешествие его с учениками в Грецию в 1910 году было поистине идиллическим. На корабле, плывущем из Афин, курсистки «сняли свои шарфы и украсили ими канаты. Ветер играл этими цветными флажками над головой учителя. А он повествовал о том, как афиняне возвращались из Тавриды или Колхиды к родным берегам и всматривались вдаль, ожидая, когда блеснет на солнце золотое копье Афины, венчающей Акрополь». Когда один из студентов во время путешествия в Грецию увидел, что Зелинский идет купаться, то побежал за ним: «Казалось ему, что воскресший бог Эллады погрузит в вечно шумящее море свой „божественный торс“»[434]. Если в такой восторг приходили ученики-мужчины, то что же говорить об ученицах? Те тоже видели в нем Зевса – причем с соответствующими для себя последствиями. Для одной из курсисток, переводившей вместе со своим учителем Овидия, Зелинский стал подобием божества, оплодотворившего Леду, Европу, Данаю и других многочисленных юных гречанок. Иметь от него сына ей казалось величайшим благом[435]. У другой участницы учебной поездки в Грецию, Софии Червинской, от Зелинского было двое детей[436].

Сближение Стени с профессором продолжилось вне стен Курсов, в Крыму: «Моей заветной мечтой, было найти Учителя, образы древних учителей, сопровождаемых группой учеников и поучающих их, были моим идеалом. И вот волею судеб совершилось чудо – учитель оказался тут, среди южной природы и под южными звездами»[437]. В Мисхоре, сидя на скале над морем, учитель показывал ученице созвездия и цитировал Ницше. Подойдя к опасной черте, их отношения в роман так и не перешли: по словам Зелинского, между ним и Стеней, «как меч Тристана», лежало слово, которое он дал ее матери. Для Стени он навсегда остался «Учителем жизни и творчества». Этому не помешало даже то, что вскоре бестужевки узнали о «жертвах» профессора. Тот счел нужным публично оправдаться:

На Бестужевских курсах была объявлена его внекурсовая лекция: «Трагедия верности». Курсистки всех факультетов переполнили зал. Зелинский на нескольких примерах греческих трагедий противопоставил понятия мужской верности и верности женской. Женская верность – отрицательная. Ибо женщина, для того чтобы быть верной, должна отречься от всех соблазнов иной любви. Верность мужская – положительная, ибо мужчина способен быть верным одновременно многим женщинам, не отказываясь от многочисленных воплощений своего Эроса. Эта «философия петуха» была подана с таким достоинством и талантом, что произвела не отталкивающее, как следовало ожидать, а положительное впечатление. И группа курсисток поднесла Зелинскому букет лилий – знак его оправдания. (В перерыв успели сбегать на Средний проспект в цветочный магазин)[438].

Но бестужевки, считает мемуарист, «не отпустили грех своему учителю. Лишь с годами сгладилась глубокая трещина»[439]. Сама Руднева, однако, вспоминает об этом эпизоде гораздо более примирительно. Конечно, когда бестужевки узнали о любовной связи их подруги и любимого профессора, «это было как удар грома с ясного неба». Для скромных девушек из очень строгих и чистых семей совместить образ Учителя с какими-то любовными приключениями было невозможно. И они пошли к нему за разъяснениями:

Ф[аддей] Фр[анцевич] был человек глубоко идейный, убежденный в правоте своих жизненных правил; он твердо верил, что культурный человек обязан содействовать улучшению человеческого рода всеми средствами, в том числе и оставляя после себя потомство. Он считал право на неограниченное деторождение – неотъемлемым правом культурного здорового человека. Когда мы пришли к нему с нашими сомнениями и вопросами, он решительно и прямо высказал нам свои идеи так как всегда умел это делать. Он показал нам портреты своих внебрачных детей, которых он любил и которыми гордился – особенно сыном (впоследствии талантливейшим ученым и переводчиком, театральным и общественным деятелем 20–30‐х гг. – Адрианом Пиотровским). Все было озарено светом, осмысленно и прекрасно… Мы снова поверили и обрели своего Учителя[440].

Тем не менее, окончив Курсы, студийки шесть лет не виделись с Зелинским. Только придя на их концерт в 1918 году, он оказался «самым дорогим, долгожданным зрителем»[441].

Годом основания студии сами участники считают 1914‐й – тогда они впервые показали зрителю композиции, выросшие из их совместных плясок. На следующий год у них появились первые ученики, и началась работа по созданию системы музыкально-пластического воспитания. Первые послереволюционные годы были временем наибольшей активности студии. Ее участники преподавали в школах, Институте ритма и Институте живого слова[442]. В студию пришли сестры Эвелина и Эмма Цильдерман и Вульф (Владимир) Бульванкер – Волк, ставший мужем Рудневой. Так сложилась «маленькая коммуна амазонок науки и искусства. Если какая-нибудь из гептахорок вступала в брак, подруги ее переживали глубокое волнение. Сумеет ли муж включиться в своеобразный быт? Рожденный Рудневой ребенок Никон сделался сыном всего „Гептахора“»[443]. В их общий дом приходили друзья: поэт Михаил Кузмин читал стихи и «пел новую песенку о Телемахе», художник Борис Эндер развивал у студийцев цветовое восприятие, а основоположник футбола в нашей стране Георгий Дюперрон давал свои советы по движению[444].

В 1922 году студия была зарегистрирована как частная на самообеспечении; при ней открылись двухгодичные курсы, где, помимо музыкального движения, преподавали рисование, историю искусств, античную историю. Первый выпуск состоялся в 1926 году. В начале 1920‐х годов студия часто выступала с концертами – показывали этюды и композиции, в том числе сюжетные: «Сцены из Одиссеи», «Геракл в саду Гесперид», «Калидонский грех» (по мотивам мифа о Калидонской охоте) на музыку любимых композиторов – Глюка, Шуберта, Шопена. Со временем к этой традиционной для дунканистов музыке добавился фольклорный материал и композиторы-модернисты – Скрябин, Хиндемит, Шостакович.

На концертах студии за кулисами всегда стоял портрет Дункан, подаренный ею самой. Студийцы старались попасть на все ее выступления, встретиться с ней в каждый ее приезд в Россию, помогали отбирать детей для ее школы в Париже. В 1921 году в Петрограде они пришли в ее номер в «Англетере» в «греческих одеяниях». Как известно, сама Дункан к своим последователям относилась скептически. После ухода гостей она заявила: «Если бы все мои мнимые ученицы встали гуськом, они могли бы протянуться отсюда через Сибирь до Владивостока и обратно!»[445] Однако она выступлений студии никогда не видела, как и не могла понять, какой ценой доставалась тогда в России «дионисийская пляска». На обратном пути девушки на последние деньги купили для своих подруг редчайший гостинец – виноград, символический привет Эллады. Оказалось, что младшие члены студии вообще не знают, что это такое: одна девочка приняла виноградины за маленькие сливы. «Вот и воспитывай à la grecque!» – сокрушалась Руднева[446].

Конечно, никто из студийцев никогда не брал у Дункан уроков. Да и как можно обучить экстазу? Айседора говорила, что научить танцевать никого нельзя, можно только пробудить такое желание[447]. «Гептахор» хотел следовать не букве, а духу ее искусства – говоря их собственными словами, учиться у нее не танцу, а пляске – вдохновленной музыкой и наполненной искренним чувством. (В это же время друг студийцев, поэт Михаил Кузмин писал: «Сущность искусства – производить единственное, неповторимое, эмоциональное действие». Кузмин основал группу «эмоционалистов», в которую вошел и Адриан Пиотровский, которого хорошо знали в студии[448].) В уставе студии, экземпляр которого никогда из студии не выносился, она названа «студией пляски»[449]. Студийцы отказались от хореографии как предварительной постановки танцев – их «вещи» вырастали из импровизации как их собственной эмоциональной реакции на музыку[450]. «Гептахор» смело взялся за невозможное: создать «метод преподавания и воспитания в учениках пляски» – то есть научить чувству, радости, экстазу. Речь шла о гораздо большем, чем техника движений, – о «творческом жизнеощущении» человека, которое «дает ему внутреннюю силу и свободу, делает его прекрасным». Таким жизнеощущением – способом продлить «редкие минуты озарения» – и была для студийцев пляска. В ней, и только в ней, современный человек может почувствовать себя «творческим и гармоническим», а жизнь становится «единой, говорящей»[451].

При приеме в студию новых учеников главным была не их физическая подготовленность, а «потенциальная способность к пляске, свободному выявлению в движениях своих музыкальных переживаний, … эмоциональная отзывчивость на музыку»[452]. На «состязаниях по пляске», которые устраивались каждый год, побеждал не самый техничный, а тот, кто мог и умел включиться в музыку и отдаться движению целиком и полностью, не придумывая ничего, не заботясь о форме, художественном совершенстве и разнообразии движений, – тот, кто «мог заразить и взволновать своей непосредственной реакцией на музыку»[453]. Эти «состязания» были бы невозможны в обстановке публичного выступления, так как требовали «большой интимности, сосредоточенности и погруженности». Именно «правдивость и искренность выявления в движении своих музыкальных переживаний» студийцы считали «самой глубокой сутью» своей работы – «пляской» в собственном понимании[454].

Наиболее активная концертная деятельность студии приходится на начало 1920‐х годов. Группа получила официальный статус «частной студии музыкального движения»; ее имя мелькало на афишах, у нее была своя публика, появились рецензии. Иногда бывало несколько выступлений в неделю. Исхудавшие от голода танцоры должны были перед выходом на сцену скрывать бледность лица под макияжем, но впечатления от танца это не портило. «Гептахор» приобрел друзей и покровителей из числа знаменитостей. Одним из них был Дмитрий Шостакович, подаривший студийцам автограф «Песни о встречном», на которую те сделали композицию. Другим стал Сергей Ольденбург, занимавший высокий пост академика-секретаря Академии наук, который выступил в поддержку студии, выразив пожелание, чтобы ей «была дана возможность продолжать и расширять свою работу»[455]