Полная версия

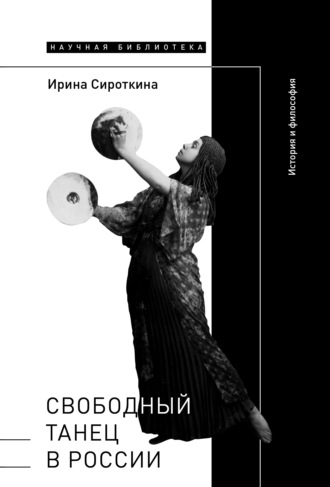

Свободный танец в России. История и философия

216

Волошин М. Айседора Дункан, с. 30.

217

Белый А. Луг зеленый. Книга статей. М.: Альциона, 1910. С. 3–18.

218

«И хотя есть на земле трясина и густая печаль, но у кого легкие ноги, тот бежит поверх тины и танцует, как на расчищенном льду» (Ницше Ф. Так говорил Заратустра. C. 213).

219

См.: Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства [1925] // Самосознание европейской культуры ХХ века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе / Сост. Р. А. Гальцева. М.: Политиздат, 1991. С. 259.

220

Бенуа А. В ожидании гимна Аполлону // Аполлон. 1909. № 1. С. 7–10.

221

Это была М. А. Ведринская; см.: Лукомский Г. Пластические танцы // Аполлон. 1909. № 3. С. 40–41.

222

Бенуа А. В ожидании гимна Аполлону. C. 10.

223

Сологуб Ф. Театр одной воли // Театр. Книга о новом театре: Сб. статей. СПб.: Шиповник, 1908; М.: ГИТИС, 2008. С. 164. Идеи Н. И. Кульбина о «танцевализации» и Евреинова о «театрализации жизни», по-видимому, связаны между собой; см.: Бобринская Е. Жест в поэтике раннего русского авангарда // Авангардное поведение. Сб. материалов научной конференции Хармс-фестиваля в Санкт-Петербурге. СПб.: Хармсиздат, 1998. С. 49–62; Евреинов Н. Н. Кульбин. Impressio Н. Н. Евреинова // Евреинов Н. Н. Оригинал о портретистах. М.: Совпадение, 2005. С. 116–117. Н. А. Хренов сближает идею театрализации с идеей карнавала у М. М. Бахтина; см.: Хренов Н. А. Игровые проявления личности в переходные эпохи истории культуры // Общественные науки и современность. 2001. № 2. С. 167–180.

224

О влиянии Дункан на Фокина см.: Добровольская Г. Михаил Фокин. Русский период. СПб.: Гиперион, 2004; в особенности, гл. 2; о постановке Нижинского см., напр.: Гарафола Л. Русский балет Дягилева / Пер. с англ. под ред. М. Ивониной и О. Левенкова. Пермь: Книжный мир, 2009. С. 50–53.

225

Александр Бенуа сообщал, что Мейерхольд «воспламенился… босоножкой, которая пожелала стать „русской Айседорой“ (таких барышень тогда на всем свете расплодилось немало)»; см. Бенуа А. Н. Мои воспоминания. Т. 2. М.: Наука, 1990. С. 476. Зимой 1912–1913 года Ада Корвин училась у Э. Жак-Далькроза в Хеллерау и получила диплом преподавателя ритмики.

226

Евреинов Н. Самое главное. Для кого комедия, а для кого и драма, в 4‐х действиях [1920]. М.: Совпадение, 2006. Об «инстинкте преображения», который имеется якобы и у животных, см.: Евреинов Н. Н. Театр у животных (О смысле театральности с биологической точки зрения) // Евреинов Н. Н. Оригинал о портретистах. М.: Совпадение, 2005. С. 263–315.

227

Булгакова О. Фабрика жестов. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 96–103.

228

Казимир Малевич в письме Михаилу Матюшину; цит. по: Ольга Розанова. «Лефанта чиол…» / Сост. А. Сарабьянов и В. Терёхина. М.: RA; Русский авангард, 2002. С. 267.

229

Parnac V. Histoire de la danse. Paris: Les Edtions Rieder, 1932. P. 75.

230

Цит. по: Surits E. Russian dance studios in the 1910–1920s // Experiment. 2004. Vol. 10. Р. 85–95.

231

См. доклад А. Топоркова «Трактат Лукиана о пляске» на заседании Хореологической лаборатории РАХН 19 апреля 1924 года (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 17. Ед. хр. 9. Л. 4).

232

О театральных утопиях см.: Стахорский С. В. Искания русской театральной мысли; Степанова Г. А. Идея «соборного театра» в поэтической философии Вячеслава Иванова. М.: ГИТИС, 2005; Азизян И. А. Диалог искусств Серебряного века. М.: Прогресс-Традиция, 2000.

233

См.: С. А. [Сергей Ауслендер] Танцы в «Князе Игоре» // Аполлон. 1909. № 1. С. 29–30. Л. Д. Блок вспоминала, как семья профессора Е. В. Аничкова пригласила «пойти вместе в оперу не слушать Шаляпина в партии Галицкого, что было бы общепринято и нормально, а смотреть половецкие пляски Фокина, и как это было совсем неожиданно, оригинально и странно» (Блок Л. Д. Возникновение и развитие техники классического танца (Опыт систематизации) // Блок Л. Д. Классический танец. История и современность / Сост. Н. С. Годзина. М.: Искусство, 1987. С. 343).

234

Цит. по: Стахорский С. В. Искания русской театральной мысли. C. 155.

235

Гвоздев А. А., Пиотровский А. Петроградские театры и празднества в эпоху военного коммунизма // Искусство советского театра. Т. 1. 1917–1921. Л.: Гос. изд-во худож. лит-ры, 1933. С. 258, 238.

236

Ли [А. А. Черепнин]. Тифлисские босоножки – Институт ритма и пластики (С. и Л. Азарапетиян) в Доме культуры ССР Армении // Зрелища. 1924. № 76. С. 6.

237

Цит. по: Булгакова О. Фабрика жестов. C. 100.

238

См.: Лотман Ю. М. Роман Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л.: Просвещение, 1980. С. 85–86. О различии пляски и танца см. также: Surits E. Russian dance studios in the 1910–1920s.

239

Всеволодский-Гернгросс В. Н. Крестьянский танец // Крестьянское искусство СССР: Сб. секции крестьянского искусства Комитета социологического изучения искусств: В 2 т. / Гос. ин-т истории искусств. Т. 2. Искусство Севера. Л.: Academia, 1928. C. 236–237.

240

Гидони А. Дунканизм [1927] // Айседора. Гастроли в России / Сост. Т. С. Касаткина. М.: Артист, Режиссер. Театр, 1992. С. 306–307.

241

См. седьмую главу четвертой части «Войны и мира». Пляской называют народный танец в целом, а не отдельные его разновидности, поэтому было бы неверным переводить это слово только как «русский танец» (как это делает, например, Орландо Фиджес в: Figes O. Natasha’s Dance: A Cultural History of Russia. New York: Picador, 2002. P. 105).

242

Вашкевич Н. История хореографии всех времен и народов с иллюстрациями. Вып. 1. М.: Изд-во И. Кнебель, 1908. С. 1.

243

Тугендхольд Я. Русский балет в Париже // Аполлон. 1910. № 8. С. 71.

244

Тугендхольд Я. «Русский сезон» в Париже // Аполлон. 1910. № 10. С. 9.

245

См.: Белый А. Луг зеленый. С. 4.

246

Волошин М. Айседора Дункан. C. 39.

247

Гвоздев А. Айседора Дункан. C. 311.

248

См., напр.: Марков П. А. Книга воспоминаний. М.: Искусство, 1983. С. 179.

249

См.: Черных П. Я. Историко-этимологический словарь русского языка. Т. 2. М.: Русский язык, 1993. С. 351.

250

Эйгес К. Очерки по философии музыки [1913, 2‐е изд. 1918] // Звучащие смыслы: Альманах / Сост. С. Я. Левит, И. А. Осиновская. СПб.: Изд-во СПбУ, 2007. С. 215; см. также: Азизян И. А. Диалог искусств. C. 21.

251

Цит. по: Сабанеев Л. Л. Воспоминания о Скрябине. C. 131–133, 188.

252

Об интересе Скрябина к Дункан см.: Коонен А. Страницы жизни. C. 165–166, 170; о танцах Дункан под игру Скрябина сообщала газета «Утро Росии» от 20 января 1913 г.

253

См.: Бонч-Томашевский М. Книга о танго. Искусство и сексуальность. М.: Изд-во М. В. Португалова, в типографии И. Люндорф, 1914; цит. по: Tsivian Y. The tango in Russia // Experiment. 1996. Vol. 2. P. 313.

254

Рафалович С. Айседора Дункан // Айседора. Гастроли в России / Сост. Т. С. Касаткина. М.: Артист, Режиссер. Театр, 1992. С. 59.

255

Волынский А. Л. Книга ликований (Азбука классического танца). Л.: Изд-е Хореографического техникума, 1925.

256

Ларионов М. Ф. Классический балет и «босоножки» // Поспелов Г. Г., Илюхина Е. А. Михаил Ларионов. М.: Галарт; Русский авангард, 2005. С. 351–353.

257

Об этом Дункан якобы говорила Станиславскому; см.: Фокин М. Против течения: Воспоминания балетмейстера. Сценарии и замыслы балетов. Статьи, интервью, письма. Л.: Искусство, 1981. С. 220.

258

Евреинов Н. В школе остроумия. Воспоминания о театре «Кривое зеркало». М.: Искусство, 1988. С. 68.

259

Цит. по: Partsch-Bergsohn I. Modern Dance in Germany and the United States: Crosscurrents and Influences. Newark, NJ: Harwood Academic Publs, 1994. P. 34.

260

Шпет Г. Г. Театр как искусство // Густав Густавович Шпет. Архивные материалы. Воспоминания. Статьи / Под ред. Т. Д. Марцинковской. М.: Смысл, 2000. С. 133.

261

Чехов М. Театр будущего // Чехов М. Литературное наследие: В 2 т. Т. 2. М.: Искусство, 1995. С. 147–148.

262

Цит. по: Дункан И., Макдугалл А. Р. Русские дни Айседоры Дункан и ее последние годы во Франции / Пер. с англ. М.: Моск. рабочий, 1995. С. 23.

263

Merz M. Memoires of the «Dance Convent» and its inhabitants // Isadora and Elisabeth Duncan in Germany / Ed. Frank-Manuel Peter. Cologne: Wienland, 2000. P. 153–173.

264

См.: Karina L., Kant M. Hitler’s Dancers: German Modern Dance and the Third Reich. New York: Berghahn Books, 2004. P. 33–35.

265

Статья без подписи «Античный театр в Петербурге» (Газета «День», 11.01.1913), цит. по: Маквей Г. Московская школа Айседоры Дункан (1921–1949) // Памятники культуры: Новые открытия / Сост. Т. Б. Князевская. М.: Наука, 2003. С. 327.

266

Розанов В. Ученицы Дункан [1914] // Руднев П. Театральные взгляды Василия Розанова. М.: Аграф, 2003. С. 359–361.

267

Статья «Школа Айседоры Дункан» (Известия, 17.04.1923), цит. по: Маквей Г. Московская школа Айседоры Дункан (1921–1949). C. 366.

268

Цит. по: Воспоминания счастливого человека. Стефанида Дмитриевна Руднева и студия музыкального движения «Гептахор» в документах Центрального московского архива-музея личных собраний / Сост. А. А. Кац. М.: Главархив Москвы; ГИС, 2007. С. 251.

269

См.: Tönnies F. Gemeinschaft und Gesellschaft. Leipzig: Fues’s Verlag, 1912; Тённис Ф. Общность и общество: Основные понятия чистой социологии / Пер. с нем. Д. В. Скляднева. СПб.: Владимир Даль, 2002.

270

См.: Nancy J.-L. Communism, the word (Notes for the London conference, March 2009) [Электронный текст].

271

Бланшо М. Неописуемое сообщество / Пер. с фр. Ю. Стефанова. М.: МФФ, 1998. В особенности гл. 1: Негативное сообщество.

272

Жак-Далькроз Э. Ритм, его воспитательное значение для жизни и искусства: Шесть лекций / Пер. Н. Гнесиной. СПб.: Изд. ж-ла «Театр и искусство», б. г. С. 20–25.

273

Симпатизирующие Далькрозу доктора рекомендовали ритмическую гимнастику, вместе с массажем и ваннами, для лечения неврозов; см. Юнггрен М. Русский Мефистофель: Жизнь и творчество Эмиля Метнера. СПб.: Академический проект, 2001. С. 128.

274

Гринер В. Воспоминания. Фрагменты из книги / Публ. М. Трофимовой // Советский балет. 1991. № 5. С. 44.

275

Гринер В. Воспоминания. C. 49.

276

В годы нацизма в здании был устроен санаторий для офицеров вермахта, а после войны размещались казармы Советской армии. Сейчас Хеллерау возрождается как центр искусств; см.: http://www.hellerau.org.

277

О связи мифа общины с культом тела и современным танцем см.: Baxmann I. Mythos: Gemeinschaft, Körper- und Tanzkulturen in der Moderne. München: Wilhelm Fink Verlag, 2000.

278

См.: Szeemann H. Monte Verità // Être ensemble. Figures de la communauté en danse depuis le XXe siècle / Dir. Claire Rousier. Pantin: Centre national de la danse, 2003. P. 17–40.

279

См.: Hodgson J., Preston-Dunlop V. Rudolf Laban: An Introduction to His Work and Influence. Plymouth: Northecote, 1990.

280

См.: Toepfer K. Major theories of group movement in the Weimar Republic // Experiment. 2004. Vol. 10. P. 187–216; Counsell C. Dancing to utopia: modernity, community and the movement choir // Dance Research. Vol. XXII. № 2 (winter 2004). P. 154–167.

281

См.: Волошина (Сабашникова) М. Зеленая змея: История одной жизни / Пер. с нем. М.: Энигма, 1993. C. 226.

282

Само слово существовало ранее: у Витрувия «эвритмия» означала соразмерность частей, «приятный облик и своеобразный ракурс, красоту, которая соответствует требованиям зрения»; см.: Эко У. Эволюция средневековой эстетики / Пер. с итал. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 144.

283

Чехов М. А. О технике актера // Станиславский К. С. Работа актера над собой. Чехов М. А. О технике актера / Предисл. О. А. Радищевой. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2008. С. 404. О влиянии Штайнера на М. А. Чехова см.: Лекции Рудольфа Штайнера о драматическом искусстве в изложении Михаила Чехова. Письма актера к В. А. Громову / Вступ. текст В. В. Иванова, публ. С. В. Казачкова и Т. Л. Стрижак // Мнемозина. Вып. 2. М.: УРСС, 2006. С. 85–142; о возможных параллелях в подходе к движению у Штайнера и Мейерхольда см.: Сурина Т. М. Рудольф Штейнер и Всеволод Мейерхольд (эвритмия, биомеханика, вечное становление) // Модернизм. Авангард. Постмодернизм. Литература, живопись, архитектура, музыка, кино, театр / Сост. В. Ф. Колязин. М.: РОССПЭН, 2008. С. 91–125. Критики – например, Эмиль Метнер, – находили, что эвритимия уступает программам Далькроза и Дункан; см. Юнггрен М. Русский Мефистофель. C. 117.

284

См.: Сидоров А. Современный танец. М.: Первина, 1923. С. 46; Ruyter N. L. C. The Cultivation of Body and Mind in Nineteenth-Century American Delsartism. Westwood, CT: Greenwood Press, 1999. Р. 70.

285

См.: Ross J. Moving Lessons: Margaret H’ Doubler and the Beginning of Dance in American Education. Madison: Wisconsin U. P., 2000. P. 182.

286

Белый А. Почему я стал символистом // Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994. С. 440.

287

Луначарский А. В. Социализм и искусство // Театр. Книга о новом театре. Сборник статей. СПб.: Шиповник, 1908; М.: ГИТИС, 2008. С. 22.

288

Цит. по: Гвоздев А. А., Пиотровский А. Петроградские театры и празднества в эпоху военного коммунизма // Искусство советского театра. Т. 1. С. 258, 238.

289

Мандельштам О. Государство и ритм [1918] // «И ты, Москва, сестра моя, легка…»: Стихи, проза, воспоминания, материалы к биографии. Венок Мандельштаму. М.: Моск. рабочий, 1990. С. 229–232.

290

См.: Степанов З. В. Культурная жизнь Ленинграда 20‐х – начала 30‐х годов. Л.: Наука, 1976. С. 234; Рюмин Е. Массовые празднества / Под ред. О. М. Бескина. М.; Л.: ГИЗ, 1927. С. 49–50.

291

Марков П. А. Книга воспоминаний. М.: Искусство, 1983. С. 115.

292

Там же. Студия «Драмбалет» образовалась из бывших учеников М. М. Мордкина после его отъезда из Москвы в 1917 году. Ее возглавили танцовщица Н. С. Гремина и композитор и дирижер Н. Н. Рахманов; в студии оказался и шестнадцатилетний Асаф Мессерер; см.: Шереметьевская Н. Танец на эстраде. М.: Искусство, 1985. С. 47.

293

См., напр.: Чернова Н. От Гельцер до Улановой. М.: Искусство, 1979. С. 12.

294

Тамара Карсавина цит. по: Чернова Н. От Гельцер до Улановой. C. 11.

295

По словам исследовательницы, в создании «Молодого балета» участвовала «блистательная плеяда талантливых мальчиков», целью которых было «взорвать границы между балетом и стремительно развивающейся современной эстетикой» (Скляревская И. Формирование Темы. (Раннее творчество Баланчина) // Театр. 2004. № 3. С. 82–87. Я благодарю Инну Скляревскую за указание на ее статью).

296

Там же, с. 82.

297

См.: Центральный московский архив-музей личных собраний (ЦМАМЛС). Ф. 140 (С. Д. Руднева). Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 24; Воспоминания счастливого человека, с. 250.

298

Участники студии позировали, в том числе, скульптору В. А. Ватагину; см. Ватагин В. А. Воспоминания. Записки анималиста. Статьи. М.: Искусство, 1980. С. 67.

299

См.: Волошин М. Культура танца [1911] // «Жизнь – бесконечное познанье»; Стихотворения и поэмы. Проза. Воспоминания современников. Посвящения / Сост. В. П. Купченко. М.: Педагогика-Пресс, 1995. С. 289–290.

300

Шатрова Е. М. Жизнь моя – театр (1975), цит. по: Морозова Г. В. Пластическое воспитание актера. М.: Терра-Спорт, 1998. С. 194.

301

Дунаева Н. О Валентине Преснякове, авторе танца Лилит // Мейерхольдовский сборник. Вып. 2 / Ред. – сост. О. М. Фельдман. М.: ОГИ, 2000. С. 179–184. Как известно, Мейерхольд придавал пластике значение не меньшее, чем слову: «слова для слуха, пластика для глаз» (Мейерхольд Вс. Театр (К истории и технике) // Театр. Книга о новом театре: Сб. статей. СПб.: Шиповник, 1908; М.: ГИТИС, 2008. С. 138).

302

Кроме «пластического танца», появился жанр «пластической драмы», вобравший в себя искусство пантомимы. По мнению исследовательницы, одной из первых о «пластической драме» у нас заговорила Юлия Слонимская – в опубликованной в 1915 году в журнале «Аполлон» рецензии на книгу А. Левинсона «Мастера балета»; см.: Юшкова Е. Пластика преодоления. Ярославль: Ярославский гос. пед. ун-т, 2009. С. 8; Юшкова Е. Пластический театр ХХ века в России: Дисс. … канд. искусствоведения. Ярославль: ЯрГУ, 2005.

303

Масс А. Из бывших. Наталья Николаевна Щеглова-Антокольская (1895–1983) [URL: http://www.pahra.ru/chosen-people/antokolsky/natali/index.htm].

304

Parnac V. Histoire de la danse. Paris: Les Édtions Rieder, 1932. Р. 70.

305

Ивинг В. [Виктор Иванов] О Пифагоре, Чингис-хане, звездах и чемоданчиках // Театр и музыка. 1923. № 28. С. 942.

306

Волконский С. М. Мои воспоминания: В 2 т. Т. 2. Родина. М.: Искусство, 1992. C. 296.

307

Шкловский цит. по: Дмитриевский В. Н. Формирование отношений сцены и зал в отечественном тетре в 1917–1930 гг. М.: ГИТИС, 2010. С. 101.

308

Цит. по: Суриц Е. Я. Хореографическое искусство двадцатых годов. М.: Искусство, 1979. С. 180.

309

См. о нем: Суриц Е. Я. Хореографическое искусство двадцатых годов. М.: Искусство, 1979; Касьян Голейзовский: Жизнь и творчество. М.: Искусство, 1984.

310

Нелидова – псевдоним балерины и педагога Лидии Ричардовны Барто (1863 или 1864–1929), открывшей в 1908 году в Москве частную балетную школу. Интересна ее книга «Искусство движений и балетная гимнастика. Краткая теория, история и механика хореографии» (М.: Хореографическая школа, 1908), в которой она пишет о гимнастических достоинствах балетного экзерсиса. Школой Нелидовой после революции и до закрытия в 1924 году руководил ее сын Дмитрий.

311

Антонина Михайловна Шаломытова (1884–1957) с 1910 года преподавала сценическое движение и танцы в Третьей студии МХТ и на драматических курсах А. И. Адашева. С 1915 года она работала в студии М. М. Мордкина. После отъезда Мордкина в 1917 году студия распалась на несколько групп; Шаломытова возглавила одну из них, назвав ее «Пантомима и танец». В 1921 году, объединившись с Чернецкой и Ниной Греминой, она создала вуз – Государственные высшие хореографические мастерские. После его закрытия в 1924 году Шаломытова преподавала на хореографическом отделении Театрального техникума, в 1940 году стала профессором ГИТИСа, а после войны возглавила там кафедру сценического движения.

312

Нина Семеновна Гремина (1888–1960) занималась классическим балетом у М. М. Мордкина. После его отъезда она вместе с мужем, композитором и дирижером Н. Н. Рахмановым, возглавила группу учеников Мордкина. Их студия стала называться «Драмбалет»; в 1920–1928 годах «Драмбалет» последовательно входил в состав пяти художественных училищ и институтов; см.: Шереметьевская Н. Е. Танец на эстраде. М.: Искусство, 1985. С. 46–51.

313

Например, в недолго жившей студии Театра сатиры «было много самонадеянной уверенности, что именно от этого маленького начинания зависят судьбы советского театра» (по словам Павла Маркова, цит. по: Уварова Е. Д. Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы (1917–1945). М.: Искусство, 1983. С. 40).

314

О студийном движении 1920‐х годов см.: Шереметьевская Н. Е. Танец на эстраде. М.: Искусство, 1985; Суриц Е. Я. Пластический и ритмопластический танец: его жизнь и судьба в России // Советский балет. 1988, № 6. С. 47–49; Человек пластический: Каталог выставки. М.: Минкульт РФ, ГЦТМ, 2000; Surits E. Russian dance studios in the 1910–1920s // Experiment. 2004. Vol. 10. P. 85–95; Суриц Е. Я. Московские студии пластического танца // Авангард и театр 1910–1920‐х годов / Ред. Г. Ф. Коваленко. М.: Наука, 2008. С. 384–429. Об отдельных студиях см.: Искусство движения. История и современность. Материалы научно-практической конференции. М.: ГЦТМ, 2002; Experiment. 1996. Vol. 2; 2004. Vol. 10; Мислер Н. В начале было тело: Ритмопластические эксперименты начала ХХ века. Хореологическая лаборатория ГАХН. М.: Искусство – XXI век, 2011.

315

О занятиях Румнева с Дункан см.: Румнев А. «Минувшее проходит предо мною» // Айседора. Гастроли в России. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1992. С. 355–367; Голейзовский сообщал, что в 1907 году взял у Дункан одиннадцать уроков (цит. по: Тейдер В. А. Касьян Голейзовский. «Иосиф Прекрасный». М.: Флинта; Наука, 2001. С. 18), однако этот факт остается непроверенным. Знавшие Голейзовского свидетельствуют, что тот был большим фантазером – к примеру, он рассказывал, что на репетиции его балета «Иосиф Прекрасный» (в 1924 году!) приходил В. И. Ленин (из личного сообщения Е. Я. Суриц автору 4 октября 2009 года).

316

Волошин М. Античные танцы в студии Е. И. Рабенек (Книппер) // Волошин М. «Средоточенье всех путей…»: Избранные стихотворения и поэмы. Проза. Критика. Дневники. М.: Моск. рабоичй, 1989. С. 242–243.