Полная версия

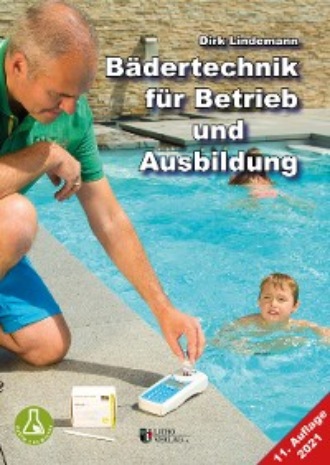

Bädertechnik für Betrieb und Ausbildung

Rutschentypen nach DIN EN 1069-1

Typ

Erklärung

Höhe des Rutschen-Einstiegs

Rutschge-schwindigkeit

Durch-schnitts-Gefälle

Wasser-mengen

über dem Boden

über der

Wasserflä-che

1. Zahl: Durchschnitts-geschwindigkeit

2. Zahl: Höchst-geschwindigkeit

ausgenom-men der Schlussteil

ab Start-bereich

Typ 1

Gerade Einzelrutsche

< 2,70m

< 3,00m

-

max. 70%

> 3 l/min

Typ 2

Einzelrutsche

< 2,70m

< 3,00m

-

11...18%

> 40 l/min

Typ 3

Einzelrutsche

ohne Höhenbeschränkung

5 m/s

7 m/s

max. 13 %

≥ 1500 l/min

Typ 4

Einzel-Schnellrutsche

ohne Höhenbeschränkung

10 m/s

14 m/s

13...20 %,

≥ 1500 l/min

Typ 5

Einzel-Höchst-geschwindig-keits-Rutsche

ohne Höhenbeschränkung

---

> 14 m/s

max. 20 %

≥ 1500 l/min

Typ 6

Mehrbahnen-Rutsche mit parallelen Bahnen

ohne Höhenbeschränkung

≤5-10 m/s

≤8-14 m/s

13...20%

≥ 500 l/min

pro Bahn

Typ 7

Gerade Breitrutsche

<7,70 m

< 8,0 m

---

≤ -8 m/s,

<35%

300 l/min je m Breite

Typ 8

Einzelrutsche

mit abfallendem und an-steigendem Verlauf

---

---

---

Hersteller-angabe

Typ 9

Gerade Einzel- Breitrutsche mit freier Rutschbe-wegung an beiden Seiten

---

≤ 14 m/s

---

Hersteller-angabe

Typ 10

Rutschenkombination, bei der der Benutzer aus einem Typ Rutsche in eine runde Schüs-sel rutscht, um darin in einem spiralförmigen Rutschverlauf hinunter zu rutschen. Am Schluss fällt er durch eine Bodenöffnung in den Eintauchbereich oder gelangt in eine weitere Rutsche.

Hersteller-angabe

Abriebs von Kunststoff-, Farb- und Textilteilchen, die Haloforme entstehen lassen und so die Was-serqualität beeinflussen.

Oberflächen müssen glatt und ohne Uneben-heiten sein. An den Verbindungsstellen der Rutschen-Elemente darf der Höhenunterschied nicht unangenehm für die Rutschenden und nicht gegen die Rutschrichtung sein.

Ecken und Kanten müssen mit einem Radius > 3mm ausgebildet sein.

Stufen und Zugänge sind rutschhemmend aus-zubilden.

Plattformen sollen eine Länge von mind. 50cm und ein Schutzgeländer besitzen (>1,00/1,20m).

Um ein Hineinstoßen in den Rutschbereich zu vermeiden, ist der Startbereich zu erhöhen

Anordnung einer Riesenrutsche in einem Freizeithallenbad (Roigk, Gevelsberg)

Anordnung einer Riesenrutsche in einem Freibad (Roigk, Gevelsberg)

56

Bauliche Gestaltung von speziellen Beckenanlagen Bädergestaltung

oder mit einer vorgesetzten Stufe zu versehen. Zwischen Start- und Rutschbereich ist eine Querstange in 0,8 m...1,10 m Höhe anzuordnen. Hierdurch soll ein stehendes Betreten verhindert werden. Teile außerhalb der Rutsche dürfen nicht erreichbar sein. Röhren und geschlossene Bereiche sollen teilweise oder völlig lichtdurch-lässig abgedeckt sein.

Eintauchbereich - Größen (Größen der Wasserrutschen-Becken)

Rutschen-Typ

Fallhöhe

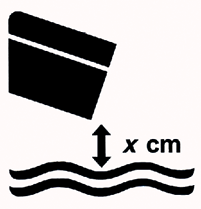

Höhe: Rutschen-Ende über der Wasserfläche

Länge

des Eintauch-bereichs

Breite

des Eintauch-bereichs

Wassertiefe

gemessen 2m vom Rut-schen-Ende in Rutschrich-tung

Bei allen Rut-schen

0...20cm

20...60cm

-

-

-

-

> 1,00m

> 1,30m

Typ 1 u.2

0...20cm

20...60 cm

bei Fallhöhe >60cm gilt:

Bei Fallhöhen über 4,50m gilt:

>4,00m

>2,50m

> 0,80...1,20m

Typ 3

>6,00m

>3,50m

> 1,30m

Typ 4

10,0m

> 3,50m

3 x Fallhöhe

Typ 5

10,0m

>3,50m

Typ 6

>6,00m

>3,0m+Rutsch bahnenbreite

> 4,50m

Bei Rutschen, die durch Dunkelheit oder Was-serschwalle das Risiko des Orientierungsverlus-tes hervorrufen, muss im Startbereich auf diese Effekte hingewiesen werden.

Der Schlussteil muss eine sichere Landung gewährleisten. Die Eintauchgeschwindigkeit in die Ausrutsch- oder Eintauchbereiche sollte max. 10 m/s betragen.

Eintauchbereiche sind in Größe und Wassertiefe festgelegt (Siehe Tabelle oben)

Sicherheitseingang in eine Riesenrutsche (Foto: Roigk, Gevelsberg)

Sicherheitshinweise mit Monitor und Ampel am Rutschenstart (Foto: Roigk, Gevelsberg)

Aufsichtshinweise

Separate Ausrutschbecken und Eintauch-bereiche sind zu beaufsichtigen. Eine Ampelanlage für den Einzelbetrieb ist bei Riesenrutschen üblich. Im Ausrutschbereich ist in Rutschenmitte in Rutschrichtung ein Markierungsstreifen in Kontrastfarbe auf

dem Boden anzuordnen. Münden mehrere Rutschbahnen ein, sind die Eintauchbe-reiche mit Schwimmleinen abzuteilen. Die Wasserzufuhr im Startbereich muss sicher-gestellt sein.

Rutschanleitungen für den Benutzer sind vor dem Start anzubringen.

57

Bädergestaltung Bauliche Gestaltung von speziellen Beckenanlagen

Beispiele: Sicherungs- und Hinweiszeichen für Wasserrutschen nach DIN EN 1069-2:2010-12.

Sicherheitsauslauf einer Riesenrutsche (Foto: Roigk, Gevelsberg)

Sicherheitsauslauf einer Riesenrutsche (Foto: Behrmann Freizeittechnik GmbH)

Schwimmbecken und Rutschenbecken, in die Rutschen einmünden, sollten eine Min-destwassertiefe unter dem Rutschenende von 1,0 m besitzen.

Sicherheitsausläufe (Geschwindigkeit ≤ 10m/s)

Bei Sicherheitsausläufen am Wasserrutsche-nende wird der Benutzer durch die Form und die flache Einmündung gefahrlos zum Halten gebracht. Der Rutschenauslauf hat eine Min-destlänge von 6,00m bei einer Breite von mehr als 2,0 m. Die Wassertiefe im Ausrutsch- und Ausstiegsbereich beträgt 25 cm.

Für Rutschen und Rutschflächen bis 2,00 m Starthöhe gelten die Unfallverhütungsvorschrif-ten und die KOK-Richtlinien.

Anforderungen nach DIN 19643

Zum Betrieb darf nur Rein- oder Beckenwasser verwendet werden. Beim Flachauslauf gilt: Fließt das Wasser in einen Behälter von mind. 25 m3, kann die Rutsche hieraus beschickt werden, wenn eine Aufbereitung mit V ≥ 60m3/h ange-schlossen ist. Für jede weitere Rutsche gelten zusätzlich 35 m3/h.

A.17 Rückenlage, Füße voraus

A.29 Kettenrutschen nicht zulässig

A.13 Umgehend die Auffang-einrichtung verlassen.

A.2 Fallhöhe X, in cm angeben

A.1 Schwierigkeitsgrad der Ruschte

A.15 Abstand halten, liegend

58

Bauliche Gestaltung von speziellen Beckenanlagen Bädergestaltung

Weitere Einrichtungen des Be-ckenbereichs

Neben den Angaben der Abschnitte „Einrichtun-gen im Beckenbereich der Hallen- und Freibä-der“ (Kapitel: 1.2), sind noch folgende Einrich-tungen und Räume hervorzuheben:

Geräteräume

Zur Aufnahme der Schwimmhilfen sowie Sport- und Spielgeräte sind in unmittelbarer Nähe Räumlichkeiten vorzusehen. Der Raum soll in gleicher Ebene und unmittelbar zugänglich sein. Als Mindestgröße werden empfohlen:

bis 450 m2 Wasserfläche: ca. 15m2,

über 450 m2 Wasserfläche: ca. 20m2

Raumhöhe: ≥2,50m, Türgröße: ≥1,50m

Für die Lagerung der Reinigungsgeräte wird ein eigener zentral liegender Raum von mind. 6m2 empfohlen. Wasseranschlüsse und ein Schrank für Reinigungsmittel sollten zur Einrichtung gehören.

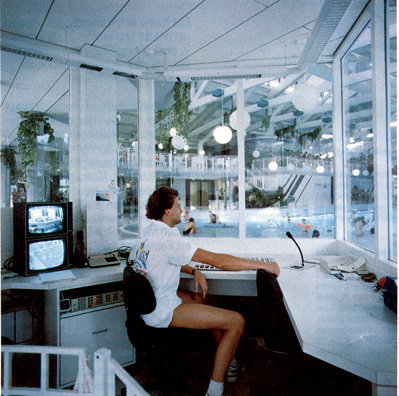

Schwimm-Meisterraum, Aufsichtskanzel

Die Lage und Gestaltung eines Schwimmmeis-terraumes als Aufsichtsraum sollte so erfolgen, dass eine gute blendfreie Übersicht über den gesamten Beckenbereich möglich ist. Bei Was-serflächen von mehr als 450 m2 oder mehr als drei Becken ist eine zusätzliche Aufsichtskanzel empfehlenswert. Der Zugang zur Halle muss direkt erfolgen. Kurze Wege zum technischen Bereich sind erforderlich.

Größe: mind. 6 m2 bei 2,50m Höhe

Das Klima muss unabhängig von der Halle regelbar und der Schallpegel gegenüber der Halle gemindert sein.

Einrichtungen: Kontroll- und Bedieneinrichtun-gen (Schalttafeln, Instrumente, Computer) für die Wasseraufbereitung, Beleuchtung, Klima und Beschallung.

Fernsprechanschluss, Handwaschbecken, Aktenschrank, Schreibplatz, Mutteruhr, Fundsa-chenschrank

Schwimmmeisterraum: Lage und Einrich-tungen nach der KOK-Richtlinie (Freizeitbad „Atlantis“, Herzogenaurach)

Übung

Wasserrutschen, Räume des Beckenbe-reichs, Saunaanlagen

102. Aus welchen Materialien können Wasserrut-schen-Flächen bestehen?

103. Welche Wasserrutschenbahnen werden unterschieden?

104. Wie sind Wasserrutschenbahnen zu betrei-ben?

105. Wie sind Geräteräume angeordnet?

106. Geben Sie für den Schwimmmeisterraum an:

106.1 Einrichtungen

106.2 Lage und Gestaltung

Zusatzübung

Z01 Wie können Ausrutschbecken ausgebildet sein?

Z02 Geben Sie für eine Einzelrutsche Höhe, Rutschgeschwindigkeit und Wassermenge an.

Z03 Welche Gefahren bestehen bei Kunststoffrut-schen?

Z04 Wie sollen Plattformen bei Rutschen beschaf-fen sein?

Z05 Welche Sicherheitshinweise sind am Rut-schenstart vorzusehen?

Z06 Geben Sie fünf Sicherheitshinweise und Rut-schenanleitungen an.

59

Bädergestaltung Anlagen zur Gesundheitspflege

Anlagen zur Gesundheitspflege

Sauna-Anlagen, Schwitzbäder

Saunaanlagen sind in Freizeit, Spaß- und Erlebnisbädern eine sinnvolle Ergänzung des Angebotes. So ist es ein verständlicher Wunsch des Badegastes gleichzeitig, neben dem Bade- und Schwimmangebot, in der Sauna Erholung und Entspannung zu finden. Die bauliche und betriebliche Einbeziehung der Sauna im öffent-lichen Bad ist deshalb eine zwingende Voraus-setzung.

Formen der Schwitzbäder

In Freizeitbädern umfassen die Saunaanlagen alle Formen der Schwitzbäder (nach KOK):

Heißluftbad (Sauna, Finnisches Bad)

Es besteht aus ein oder mehreren Schwitzräu-men mit unterschiedlichen Temperaturen zwi-schen 80...100°C.

Warmluft-, Heißluftbäder (Römisches Bad) sind Schwitzräume mit trockener Warmluft von >50°C und trockener Heißluft bis ca. 70°C.

Dampfbäder (Russisches-, Türkisches- oder Irisches Bad) sind Schwitzbäder mit feuchter Warmluft von 40...55°C. Beim Russischen Bad wird Nebelbildung, beim Türkischen und Irischen Bad ein hoher Frischluftanteil bevorzugt.

Grundsätze der Planung und-Einrichtung

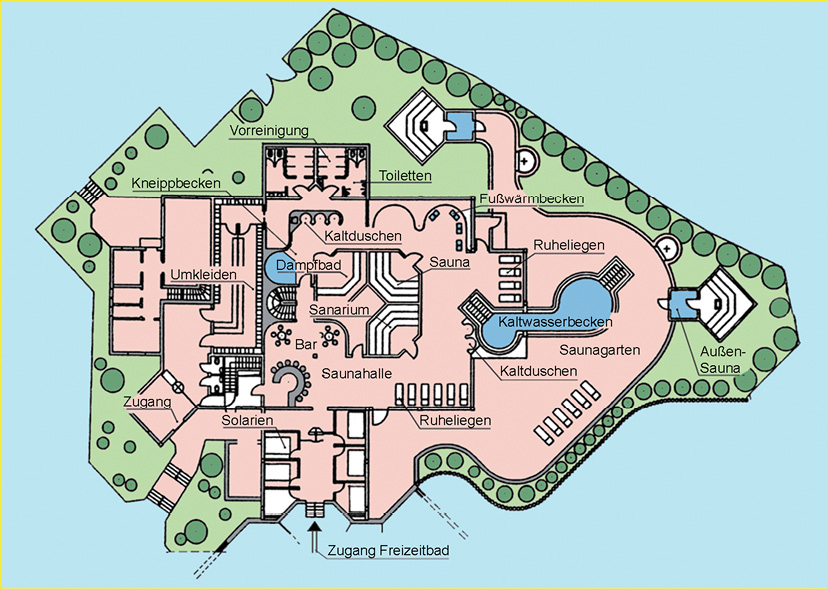

Die Einbeziehung der Sauna erfolgt als ge-schlossene Einheit, die sowohl vom Bade-gast, wie auch vom speziellen Saunabesucher genutzt werden kann. Die Einrichtung einer Anlage mit zwei Saunaräumen bietet sich an. Diese werden getrennt für beide Geschlechter oder zur gemeinsamen Nutzung betrieben.

Zur Anlage sollten Kommunikationseinrich-tungen (Leseräume und Bars) und ein großer Außenbereich (Saunagarten mit Blockhaussau-na und Außenbecken oder Naturbäder) gehören.

Betriebsergänzungen können sein: Medizini-sche Bäder, Massageeinrichtungen, Solarien, Bewirtungseinrichtungen, Fitness- und Kosme-tikabteilung.

Zum Standardraumprogramm nach den Richt-linien für den Bau von Saunaanlagen gehören:

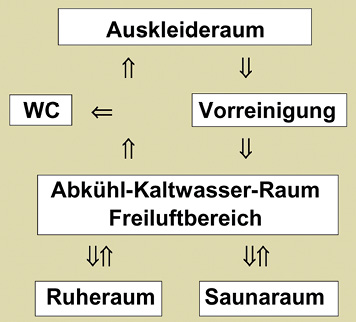

Organisationsschema des Saunabades

Beispiel eine Sauna-Anlage für 8...10 KP (Foto: B+S Finnland Sauna, 48249 Dülmen)

Raumprogramm und Flächenbedarf

Die aufnehmbare Zahl an Saunabesuchern wird als Kapazität bezeichnet. Ein Saunabesucher ist so eine Kapazitätsperson = 1 KP.

Die Grundfläche ohne Freiluftbereich beträgt 4 bis 6 m2 pro KP.

Auskleideraum: mind. 10 m2 Raumgröße mit verschließbaren Garderobenschränken, Abla-gen, Spiegel, Haartrockner, Sitze und Personen-waage.

Toiletten: 1 Sitz für Damen, 1 Sitz und 1 Stand für Herren.

Vorreinigungsraum: mindestens 5 m2, Getrenn-te Duschen: Eine Dusche je 8 KP.

60

Anlagen zur Gesundheitspflege Bädergestaltung

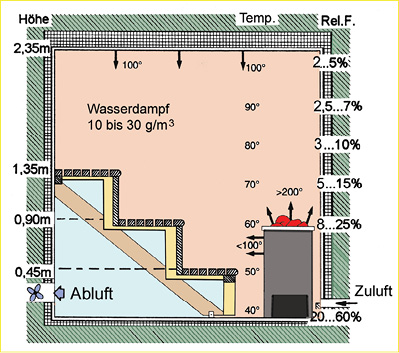

Saunaraum von 6,0 bis max. 20 m2, bei grö-ßerem Bedarf sind weitere Saunaräume anzu-ordnen. Verweildauer 8...12 (15) min. je Sauna-gang. Raumhöhe 2,10...2,40m, Bänke stufenför-mig angeordnet bis > 1,00m unter der Decke.

Abkühl-Kaltwasser-Raum: mind. 15 m2, 1,0 m2 bis 1,8m2 je KP. Einrichtungen: Gießschlauch, Schwallbrause, Körperduschen, Zapfventil mit Kübel.

Kaltwassertauchbecken: ca. 0,80 m im Boden versenkt, Größe mind. 0,80 x 1,10 m bei < 1,20 m Tiefe. Außen und innen sind trittsichere Stufen anzuordnen (keine Leiter). Die Wasseraufberei-tung der Tauchbecken ist in DIN 19643 geregelt. Fußwärmbecken mit einer Wassertemperatur von ca. 40°C. Beckengröße ca. 0,30m x 0,30m x 0,25m bei 10...15cm Wassertiefe. Anzahl: 1 Becken pro 4 KP.

Ruheraum 0,8 ... 1,4 m2 je KP mit Liegen

(1 Liege = 4...6KP), Raumtemperatur 20...22°C.

Freiluftbereich > 30m2 oder ca. 1,0 m2 je KP mit Sitz- und Liegemöglichkeiten. Um Schmutz-

Klima in einer Sauna (Schema nach den Richtlinien für den Bau von Saunaanlagen)

eintrag ist zu vermeiden, sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, z.B. Anordnung eines Durchschreitebeckens. Bei Außenbecken sind Außenduschen erforderlich.

Raumprogramm einer Saunaanlage im Freizeitbad „Atlantis“, Herzogenaurach

61

Bädergestaltung Anlagen zur Gesundheitspflege

Bauliche Gestaltung des Saunaraumes

Bauweise: Geeignetes Holz und energiespa-rende Bauweise (Schicht- oder Massivbau mit k-Wert von 0,58W/ m2 K).

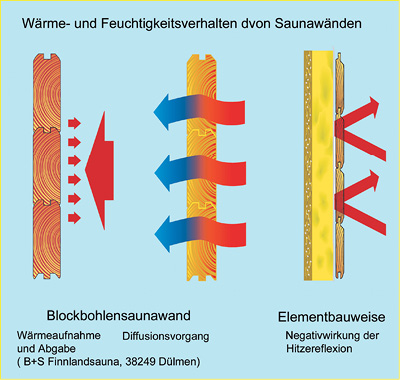

Wände: In Freizeitbädern kann beim Wandauf-bau unter drei Alternativen gewählt werden: der Elementbauweise, der Massivholzbauweise und der Blockbohlensauna.

Bei der Elementbauweise liegt hinter einer dünnen Holzschicht eine Dampfsperre, also eine glänzende Alufolie, die die Dämmung vor Eintritt der Feuchtigkeit und mit Bioziden bela-denem Schweiß schützt. Gleichzeitig reflektiert die Alufolie die Hitze wie ein Spiegel. Es entsteht eine Hitzestrahlung, die das Badeklima negativ beeinflusst.

Massivholzbauweise: Der Wandaufbau besteht aus einzelnen Holzabschnitten, die zu Wandelementen zusammengefügt werden. Da sie starr verbunden können beim Reinigen mit dem Wasserschlauch und den hohen Tempera-turen gefährliche Spannungen auftreten.

Blockbohlensauna: Die Wandkonstruktion ist dick genug, um die Wärme auch ohne Alufolie und zusätzliche Dämmung in der Sauna zu hal-ten. So kann die Wärme in die Bohle eindringen und wird dann ganz langsam und gleichmäßig wieder an die Saunabadenden abgegeben. Da es keinen Feuchtigkeitsstau gibt, entsteht ein mildes, bekömmliches Badeklima.

Saunabänke in Lattenbauweise und Freiraum unter den Bänken. Zur gründlichen Reinigung werden verschiebbare Bänke empfohlen.

Die Lüftung: Luftwechsel 20-fach je Stunde; Zuluft und Entlüftung nur im Fußbodenbereich. Die Blockbohlensauna (z.B. B+S Finnland-sauna) kommt ohne künstliches Be- und Ent-lüftungssystem aus. Bei ihr entsteht bei einer Lufttemperatur von über 70°C in der Sauna ein Unterdruck, der die Frischluft durch die Zellstruk-tur der ungesperrten Blockbohlen in die Sauna gelangen lässt. Nur der die Sauna umgebende Raum muss be- und entlüftet werden.

Tür nach außen aufgehend, ohne Schloss, Sichtfenster mit Isolierglas.

Fußboden: Kunststoffbelag, wasserabweisend und rutschhemmend.

Saunaofen: Er soll 10…15g Wasser je m3 Rauminhalt und hauptsächlich Strahlungswär-me erzeugen. Hierfür werden z.B. Peridotitstei-ne erwärmt, die die Wärme durch Strahlung gleichmäßig an den ganzen Saunaraum abge-ben. Wärmeabgabe über Konvektion erzeugt störende Luftbewegung und ist zu vermeiden.

Abstrahltemperatur ≤100°C, ansonsten Berüh-rungsschutz und Geländer.

Die Hygiene: Regelmäßige Reinigung und Des-infektion der Bodenflächen. Das tägliche abwa-schen der Blockbohlenwände mit Wasser und Seife, macht die Sauna hygienisch einwandfrei und lässt sie dauerhaft nach Holz duften.

Energiebedarf: 1.000 bis 2.500 W je Platz im Saunaraum

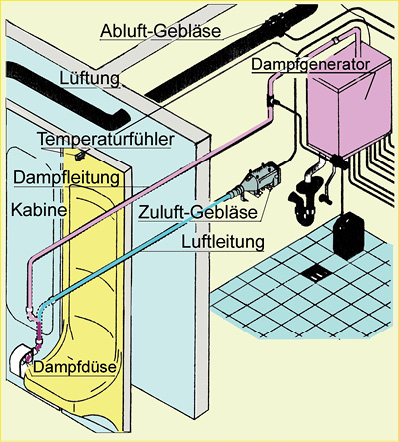

Römisches Dampfbad

Dampfbäder, besonders das Römische Dampf-bad, erlebten in den letzten Jahren eine Renais-sance. Beliebig erweiterbare Elementbauweisen und moderne, hygienisch einwandfreie Werk-stoffe liefern hierfür die Voraussetzungen.

Bauweise: Wandelemente als Anbausystem aus Acryl (PMMA), bestehend aus Sitzbank und Schraub-Flansche.

Ausstattung: Dampfgenerator, bis zu zwei Dampfdüsen, Dampfzuleitung aus Kupfer oder Edelstahl, Wasseranschluss u. -ablauf, steuer-bare Be- u. Entlüftung ins Freie mittels Gebläse.

Schema des Wärme-Feuchtigkeitsverhal-tens von Saunawänden (Foto: B+S Finnlandsauna)

62

Anlagen zur Gesundheitspflege Bädergestaltung

Dampf-Generatoren-Leistung1)

Kabinen-volumen

Leistung in Watt

Anschluss Spannung

Sicherung Generator

5 m3

5.800

~400 V

20 A

10 m3

9.800

~400 V

25 A

20 m3

23.000

~400 V

50 A

1) Angaben: Hoesch Metall + Kunststoffwerk, Düren

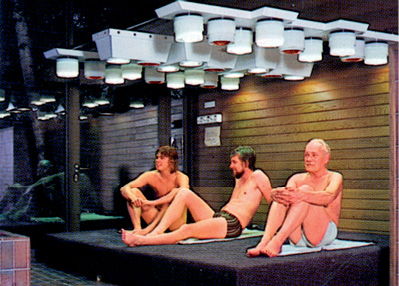

Künstliches Sonnenbad (Sola-rium)

Solarien sind elektrisch betriebene Bestrah-lungseinrichtungen, die ein ungefähres UV-Spektrum der Sonnenstrahlung abgeben.

In Freizeitbädern sind sie in ruhiger und ge-schützter Lage zu installieren. So können sie in Beckenebenen, Grotten, Höhlen, auf Emporen und im Sauna-Ruhebereich angeordnet sein.

Liegenplatz-Größe: 0,80m x 2,00m, bei 0,40m Gangbreite.

Als Sonnenwiesen werden unabgeteilte Lie-geflächen mit Kunstgras oder Teppich-Flor bezeichnet, die meist mit schwächeren UV-Strahlern bestückt sind. Sie lassen die Bestrah-lung von 5 bis 20 Badegästen gleichzeitig bei längeren Ruheaufenthaltszeiten zu.

Installationsschema eines Römischen Dampfbades (Hoesch, Düren)

Besonnungsanlagen zur Bräunung und Sta-bilisierung der Gesundheit (Foto: Weinsberger Solar-gesellschaft, 74189 Weinsberg)

UV-Strahlungsspektrum

Man unterscheidet drei UV-Spektralbereiche:

A langwellig 320...400mm Wellenlänge

B mittelwellig 280...320mm Wellenlänge

C kurzwellig 200...280mm Wellenlänge

Die mittelwellige UV-B-Strahlung verursacht in der Haut chemische Umsetzungen, sie bil-det das Promelanin (Pigment-Vorstufe) und bei stärkerer Dosierung Sonnenbrand und Zellzerstörung. Die Hautdurchblutung wird angeregt.