Полная версия

Bädertechnik für Betrieb und Ausbildung

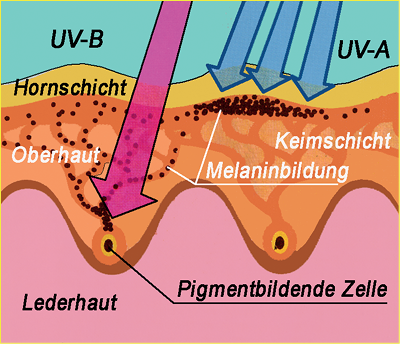

Der UV-A-Anteil wandelt die Pigmentvorstu-fe in das braune Farbpigment Melanin um. UV-C ist im Sonnenlicht in Erdnähe nicht mehr vorhanden.

Durch die unterschiedlichen Anteile der Spek-tralbereiche ist die Bestrahlung nicht unpro-blematisch. Die Empfehlungen der Hersteller und ärztliche Anordnungen sind zu beachten.

Bildung der Melaninpigmente durch UV-Strahlen in der menschlichen Haut.

63

Bädergestaltung Badegewässer - Naturbäder

Badegewässer - Naturbäder

Naturbäder sind nach den Richtlinien für den Bäderbau zum Baden ausgewiesene Flächen in Naturgewässern, z.B. Meer, See, Baggersee, Stausee oder Fluss. Nach der EG-Richtlinie1) werden sie als Badegewässer bezeichnet.

Arten der Naturbäder

Badestellen sind frei zugäng-liche Wasserflächen ohne Aus-bau.

Naturfreibäder sind Kombina-tionen aus künstlichen Badebe-cken mit Teilen eines Naturge-wässers.

Strandbäder am Fluss und Binnensee stellen durch Aus-stattung, Ausbau und Umzäu-nung eine abgegrenzte Einheit dar.

Badestrände am Meer sind nicht eingezäunt und besitzen weitläufige Strand- und Wasser-flächen.

Schwimmteiche sind natürliche oder künstlich angelegte Teiche, in denen ein Schwimmteil von ≥1,35m Wassertiefe einen Be-standteil des Biotops bildet. Sie werden überwiegend privat ge-nutzt.

Planungsgrundsätze

Das Einrichten von Bädern in Flüssen und Seen setzt eine eingehende Prüfung der Umwelt-

1) Richtlinie des Rates über die Qualität der Badegewässer vom 8.12.1975)

Strandbad „Weisser See“, Mecklenburg

Blausee Altlussheim

Übung

Sauna, Dampfbad, Solarium

107. Welche Schwitzbäder werden unterschieden?

108. Wie ist der Saunabetrieb organisiert?

109. Welches Raumprogramm sollte eine Sauna im öffentlichen Bad anbieten?

110. Wie sollte ein Saunaraum baulich gestaltet sein?

111. Geben Sie für ein Römisches Dampfbad Bau-weise und Einrichtung an!

112. Welche UV-Spektralbereiche werden bei Solari-en unterschieden?

113. Warum sind Bestrahlungen mit Solarien nicht ganz ungefährlich?

schutzbedingungen und Wasserverhältnisse voraus.

Durch ein Gutachten ist festzustellen, ob das Wasser für den Badebetrieb uneingeschränkt geeignet und eine Verschlechterung in absehba-rer Zeit nicht zu erwarten ist (Selbstreinigungs-

64

Badegewässer - Naturbäder Bädergestaltung

vermögen des Gewässers).

Gesetzliche Bestimmungen, wie die Richtlinien für die Wasserqualität der Badegewässer (Lan-desgesetze) oder andere (z.B. Naturschutzge-biet, Erhaltung des Biotops, Wasserschutzzone, Fischerei oder Schifffahrt) sind zu beachten.

Die Erreichbarkeit sollte weniger als 50km vom nächsten Siedlungsschwerpunkt entfernt sein. Der Bedarf und das vorhandene Angebot an Freibadewasserflächen muss untersucht wer-den. Es sollten nur Naturbäder eingerichtet werden, wenn im Einzugsgebiet mit < 30.000 Einwohnern mind. 2000 m2 oder bis 100.000 Einwohnern 4.000 m2 Freibadewasserfläche vorhanden ist.

Naturbadgrößen, Einrichtung

Bei Binnenseen sollte zur Erhaltung des Bio-tops höchstens 20% der Wasserfläche für Badezwe-cke genutzt werden. Die Badewasserfläche ist von einer Liege- und Spielfläche zu begren-zen, die 35% der Gesamtwasserfläche des Sees oder max. das Doppelte der Badewasserfläche beträgt.

Die Abgrenzungen der Wasserflächen hat in einem Verhältnis von Nichtschwimmer zu Schwimmer wie 3:2 zu erfolgen. Die Wassertiefe des Nichtschwimmerbereichs muss 0...1,35m, bei max. 10% Gefälle betragen. Die Wassertiefe in Kleinkinderzonen ist 0...50cm.

Schwimmende Badeinseln von mind. 6,0 m2 werden empfohlen.

Bauliche Anforderungen

Strände können aufgespült oder aufgeschüttet sein. Gewisse Pflanzen (Flechtbinse, Wasser-schwaden und Seerose) werden zur Ansiedlung im Uferbereich empfohlen. Strände sollten min-destens 5m breit sein. Die Uferzugänge sind von verletzungsgefährdendem Bewuchs frei-zuhalten. Bei ungünstiger Ufergestaltung ist je 1000m2 Landfläche ein Badesteg von mindes-tens 2m Breite anzulegen. Uferzonen sind als Regenerationszone mit entsprechenden Pflan-zen zu beleben.

Parkflächen: 1 PKW + 2 Fahrradstellplätze pro 200...300m2 Landfläche.

Versorgung: Trinkwasser, Elektrizität, Fern-sprechanschluss wird empfohlen.

Entsorgung: Je 1000m2 Landfläche ist ein Müll-behälter mit 50 Liter erforderlich. Bei Mülltonnen: je 20 Stück wird ein Sammelbehälter mit 1m3 Inhalt benötigt. Die Ableitung oder Klärung des Abwassers wird nach der Ortssatzung geregelt.

Eingangsbereich: ca. 4% der Landfläche mit Kasse, Personalraum (>8m2) und Geräteraum (20 bis 100 m2).

Umkleideplätze: Je 1000m2 Landfläche 1 Platz (freie Sichtschutzwände oder geschlossene Kunststoffkabinen). Für je 5.000 m2 Landfläche sind 5 Toiletten (2 Sitze für Damen, 1 Sitz u. 2 Stände für Herren) und 1 Kaltdusche (mind. jedoch zwei) erforderlich.

Sprunganlagen: Versetzbare Sprungbretter und Plattformen. Bei wechselnden Wasserstän-den sind die Mindestwassertiefen nach der GUV 18.14 einzuhalten.

Wartung und Aufsicht

Wasser, Ufer und Boden sind frei von pflanzlichen und tierischen Lebewesen zu halten, die störend oder gefährdend für die Badenden sein können. So sind Stoppeln von Ried- und Schilfgräsern sowie hartschalige Muscheln zu entfernen.

Die Wassertiefe im Sprungbereich ist laufend zu kontrollieren. Die Wasserflächen für Plansch-, Springer-, Schwimmer- und Nichtschwimmerbe-reiche sind mit Schwimmbalken, Begrenzungs-seilen und/oder Hinweisschildern deutlich abzu-grenzen. Laufstege dürfen keine Gefahrenquel-le darstellen (Splitter, Rutschgefahr, Anstrich, Ebenheit, Öffnungen).

Die Aufsicht sollte von einem erhöhten Stand-platz aus erfolgen. Für Erste Hilfe soll ein Raum oder Zelt von mindestens 6m2 vorhanden sein. Hier ist auch die Erste-Hilfe-Ausrüstung und eine Notrufeinrichtung unterzubringen. Bei mehr als 100m Strandlänge können erhöhte Aufsichtsplät-ze mit Sonnenschutz bei max. Entfernung von 50m zum Ufer eingerichtet werden. Bei mehr als 200m Strandlänge sollte 1 Boot mit Rettungsaus-rüstung (Rettungsring mit Wurfleine) zur Verfü-gung stehen, das entweder ständig patrouilliert oder an einer günstigen Stelle einsatzbereit liegt (siehe Abschnitt 1.3.2.9, Rettungsgeräte).

Die Anforderungen an die Wasserqualität sind im Abschnitt „Wasserbeschaffenheit der Bade-gewässer“ geregelt (siehe Abschnitt 8.4.).

65

Bädergestaltung Badegewässer - Naturbäder

Natürliche und künstliche Bade-teiche

Öffentliche Naturbadeteiche besitzen alle Nut-zungseinrichtungen wie Bäder mit künstlichen Becken.

Der Unterschied liegt in der Wasserreinigung, die bei den Badeteichen eine andere, bauli-chen Gestaltung und Wasserführung erfordert.

Eingetragene, organische Verunreinigungen werden biologisch abgebaut und anorganische Eintragungen natürlich abgeführt.

Eine ständige Grundwasserdurchströmung o-der die Durchleitung eines Fließgewässers ist zu empfehlen. Letzteres sollte nährstoffarm und frei von Abwasserbelastungen sein.

Größe der Wasserfläche

Um die selbstreinigende Kraft des Wassers nicht zu überfordern empfiehlt es sich eine Belastung zwischen 20 und 40 m2 pro Person und Tag an-zusetzen.

Funktion der natürlichen Reinigung:

Algen-Plankton, die einzelligen Algen, bau-en or-ganische Stoffe und somit Pflanzen aus den im Wasser gelösten Salzen auf. Des wei-teren benötigen die meisten Bakterienarten die abgestorbenen organischen, aber auch anor-ganischen Substanzen für Ihre Lebensenergie. Algen und Bakterien dienen dem Zooplankton z.B. dem Wasserfloh als Nahrung. Wasserflö-

he können mit einer Filteranlage verglichen werden. Sie filtrieren das Wasser so, dass das gesamte Wasservolumen am Tag bis zu 1,7 mal umgewälzt wird. Wasserflöhe werden wiederum Ein Fischbesatz ist jedoch zum Schutz des wich-tigen Zooplanktons zu verhindern.

Zusätzlich zum Schilfgürtel und anderen Was-serpflanzen reinigen das Wasser externe Pflan-zenfilter. Der Eintrag der Schmutzmenge und die biologische Abbaubarkeit dürfen höchstens im ausgewogenen Verhältnis sein.

Die baulichen Vorausset-zungen

Die größte Wassertiefe sollte nicht unter 2,50m betragen. Zu empfehlen ist eine noch größere Tiefe, da es hierbei im unteren Bereich zur Bildung einer kühleren Wassertempera-turschicht kommt, die die eingeschwemmten Stoffe und vor allem Phosphat besser absinken lässt.

In den meisten Fällen sind die Badeteiche voll abzu-dichten.

Für diese Abdichtung werden neben Ton- oder

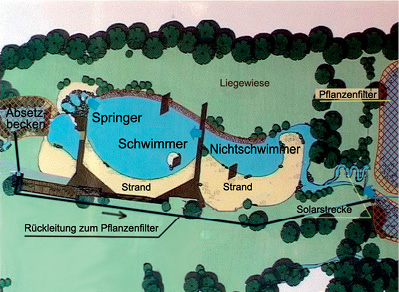

Beispiel für einen Badeteich mit abgegrenztem Schwimmbereich. Ab-setzzone im Vordergrund, (Naturbad Ulrichstein)

Lageplan eines künstlichen Badeteiches, be-stehend aus einem Pflanzenfilter, anschließender So-larstrecke zur Erwärmung, Nichtschwimmer-, Schwim-mer- und Springerbereich. Der Zulauf erfolgt in den Planzenfilter durch Quellwasser und Zirkulationswas-ser über die Rückleitung per Pumpe. (Höhr-Grenzhau-sen)

66

Badegewässer - Naturbäder Bädergestaltung

Übung

Badegewässer, Naturbäder

114. Erklären Sie den Begriff Naturbäder!

115. Welche Arten der Naturbäder werden unter-schieden?

116. Wie unterscheiden sich Schwimmteiche von anderen Naturbädern?

117. Welche Planungsgrundsätze gelten für das Einrichten von Naturbädern?

118. Welche Größen sollten die Badewasser- und Liegeflächen besitzen?

119. Wie sollten die Strände und Uferzonen be-schaffen sein?

120. Geben Sie folgende baulichen Anforderun-gen an für:

120.1 Parkflächen

120.2 Entsorgungseinrichtungen

120.3 Umkleideplätze

120.4 Sprunganlagen

121. Welche Wartungsaufgaben hat die Aufsicht in Bezug auf:

121.1 Uferzonen

121.2 Wasserbereiche

121.3 Stege und Sprunganlagen

122. Welche Einrichtungen sind für die Aufsicht und die Erste Hilfe erforderlich?

Künstliche Badeteiche

Z07. Wie erfolgt die künstliche Reinigung des Wassers in einem künstlichen Badeteich?

Z08. Welche baulichen Voraussetzungen sind bei den Beckenanlagen eines künstlichen Bade-teiches einzuhalten?

Z09. Geben Sie die einzelnen Beckenarten oder Bereiche eine Badeteiches an.

Z10. Wie sind künstliche Badeteiche zu warten?

Lehmschichten überwiegend Folien aus 1,5mm starker PVC verwendet, auf die ein Kunststoff-Vlies sowie eine Kiesschicht als Schutz gegen Beschädigungen aufgebracht wird.

Verschmutztes Oberflächenwasser wird im anschließenden Absetzbereich oder separa-tem Becken gesammelt und von absetzbaren Bestandteilen gereinigt. Der Schlammbereich ist mindestens einmal jährlich zu räumen. Das Wasser fließt ab oder wird aus einem ange-schlossenen Ausgleichsbecken wieder auf den Pflanzenfilter gepumpt.

Pflanzenfilter für einen künstlichen Bade-teich (Höhr-Grenzhausen)

67

Schwimmbadreinigung Reinigungsgebiete

Carbonate, Silikate, Metalloxide Urinstein und Kalkseifen

Pflanzen: Algen, Moose, Pilze

Schwimmbadreinigung - warum?

Aus hygienischen Gründen (Sauberkeits-empfinden)

Zur Minderung der Infektionsgefahr

Zur Werterhaltung der Anlage

Zur Erhöhung der Unfallsicherheit

Reinigungsmittel

Unterscheidung der Reiniger

Neutralreiniger

Alle Spülmittel, die bei manuellen Reinigungs-verfahren verwendet werden, sind Neutralreini-ger. Hierzu gehören auch Auto- und Teppichs-hampoos, Bade-, Dusch- und Haarshampoos. Bei ihnen liegt der pH-Wert zwischen 7,0 und 5,8. Die leichte Unterschreitung des Neutral-punktes begünstigt die Hautverträglichkeit.

Intensivreiniger

Dies sind saure oder alkalische Reiniger und Reiniger auf Lösungsmittelbasis.

Saure Reiniger sind: Sanitärreiniger, Becken-reiniger, Kalklöser, Sedimentlöser, Zement-schleierentferner, Beton-, Milch-, Bier-, Urin-, und Weinsteinlöser.

Alkalische Reiniger werden bei Verschmutzun-gen durch Öle, Fette und Kosmetika eingesetzt.

Organische Reiniger (Lösungsmittelreiniger) finden Anwendung beim Entfernen von Farben, Mineralölen und - fetten, Wachse, Paraffine, Bitumen und Teer.

Kombinationsreiniger

Durch die Forderung, Reinigungsarbeiten zu rationalisieren, wurden Reinigungsmittel herge-stellt, die mehrere Aufgaben gleichzeitig erfüllen. Sie können auch „Mehrzweckreiniger“ genannt werden.

Kombinationsreiniger kann man wie folgt unterscheiden:

Eine Schwimmbadreinigung ist nicht nur aus ästhetischen Gründen erforderlich. Durch die Nässe wird das Wachstum von Kleinstlebewe-sen und somit die Übertragung von Krankheiten gefördert. Verschmutzte Becken benötigen mehr Desinfektionsmittel. Nicht zuletzt trägt eine rich-tige Badreinigung zur Unfallsicherheit und Wer-terhaltung der Anlage bei.

Reinigungsgebiete

Im Schwimmbad werden reinigungstechnisch folgende Räumlichkeiten unterschieden:

Stiefelbereich (Trockenbereich): Dies sind die Eingangshalle, die Zugänge zu den Umkleidebe-reichen sowie Technik- und Verwaltungsräume.

Barfußbereich (Nassbereich): Hierzu zählen die Beckenumgänge, Saunen, Duschräume, Toiletten, Solarien, der Umkleidebereich und alle sonstigen barfuß begehbaren Ergänzungsberei-che. In diesen Räumlichkeiten werden eine Viel-zahl unterschiedlich zu reinigende Materialien angetroffen.

Materialien, Verschmutzungsarten

Zu reinigende Materialien

Beton, Holz, Fliesen, Natursteine, Aluminium mit und ohne Eloxal-Beschichtung, Edelstahl, Kunststoffe, Anstriche und metallische Überzü-ge (Chrom, Nickel usw.).

Reinigungsverfahren und Einsatz der Rei-ni-gungsmittel richten sich schließlich nach den spezifischen Verschmutzungen.

Verschmutzungsarten

Wasserlösliche Stoffe: Staub, Blütenstaub, Fasern, Erden, Pflanzenteile

Wasserunlösliche Stoffe: Öle, Fette, Teer, Bitumen, Wachse, Paraffine (Kerzenwachs, Imprägnierungen), Kosmetika, Hauttalg, Haut-schuppen, Hornhautabrieb, Sohlenabrieb, Kau-gummi, Ruß

Lösliche Salze: Kochsalz, Farbstoffe, Flo-ckungsmittel, Chlorgranulat, Kupfervitriol

Unlösliche Salze: Kalkablagerungen, Eiseno-xidablagerungen, Eisen-Mangan-Verbindungen,

Schwimmbadreinigung

68

Reinigungsmittel Schwimmbadreinigung

Saure Reiniger mit Lösungsmittel, Desinfekti-onsmittel, Pflegemittel, Parfümierung

Alkalische Reiniger mit Weichmacherzusatz für Kunststoffe, Rostverhinderer, Desinfektions-mittel, Pflegemittel, Parfümierungen

Spezialreiniger sind silikonhaltige Reiniger mit Pflegeeffekt, Reiniger mit wasserabweisen-der Wirkung, wachshaltige Reiniger, wie z.B. Wischwachs, saure oder alkalische schleifmittel-haltige Reiniger, Glanztrockner, Trockenreiniger für Teppiche mit antibakterieller Wirkung, Salmi-ak-, Glasreiniger u.a.m.

Aufbau und Zusammensetzung der Reiniger

Reinigungsmittel haben die Aufgabe, die unter-schiedlichen Verschmutzungsarten zu lösen, so dass sie mit Hilfe von Wasser und mecha-nischen Hilfsmitteln beseitigt werden können. Grundsätzlich setzen sich Reiniger wie folgt zusammen:

Lösungsmittel (Wasser)

Benetzungsmittel (Tenside, waschaktive Substanzen oder Quaternäre Ammoni-um-Verbindungen (QAVs oder QUATs)

Wirkstoffe (Säuren, Alkalien oder organische Lösungsmittel)

Tenside

Waschaktive Substanzen

Tenside sind Seifen und seifenähnliche syn-thetische Substanzen. Man unterscheidet

anionische Tenside

und nichtionische Tenside

Große Bedeutung haben die anionischen Tenside, die in schaumstarken Spül-, Wasch-und Reinigungsmitteln verwendet werden.

Nichtionische Tenside sind z.B. Quater-näre Ammoniumverbindungen (QAVs), auch Quartäre Ammoniumverbindungen (QUATs), die überwiegend in schwach-schäumenden sauren oder basischen Rei-nigern Verwendung finden.

Aufbau der Reiniger

Neutralreiniger Sie enthalten waschak-tive Substanzen (WAS), Netzmittel und Emulgatoren. Zusätze: Lösungsmittel, Desinfektionsmittel, Inhibitoren

Saure Reiniger Geeignete Säuren: Salz-säure, Phosphorsäure, Amidosulfosäure, Zitronensäure, Ameisensäure, Essigsäu-re, Milchsäure. Zusätze: Tenside, Inhi-bitoren, Desinfektionsmittel, Duftstoffe, Lösungsmittel

Alkalische Reiniger Sie bestehen meist aus einem Gemisch folgender waschwirk-samer Stoffe: Soda, Wasserglas, Silikate, Phosphate, Tenside. Zusätze: Netzmittel, Emulgatoren, Desinfektionsmittel, Duft-stoffe, Lösungsmittel, Glanzbildner

Lösungsmittel Dies sind organische Flüssigkeiten, die zum Lösen organi-scher Substanzen (Öle, Fette, Teere, Farben) dienen. Dies sind u.a.: Pentan, Hexan, Heptan, Benzine, Terpentinöl, Alkohole, Ester, Äther, Chloroform, Ace-ton und Tetrachlorkohlenstoffe

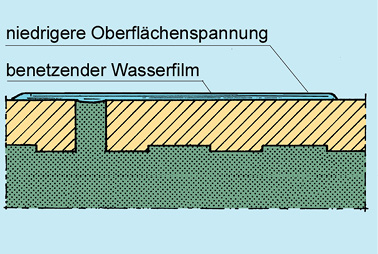

Wirkungsweise: Tenside haben getrennte Wirkbereiche mit einem wasseranziehen-den (hydrophylen) und einem wasserabsto-ßenden (hydrophoben) Charakter, wodurch sie sich bevorzugt an Stoffe (Materialien und Verschmutzungen) anreichern. Tenside lösen Fette (emulgieren) und nehmen die Schmutzteile auf (dispergieren u. suspen-dieren). In den Reinigern erfüllen sie die Aufgabe, fettige und pigmentartige Stoffe zu zerteilen, sie wasserlöslich und wasse-raufnahmefähig zu machen.

69

Schwimmbadreinigung Reinigungsmittel

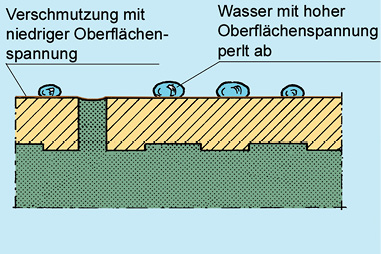

Eine gutes Reinigungsmittel muss die unterschiedlichsten Verschmutzungen lösen können. Eine wesentliche Verbesserung der Wirkungsweise bringen Zusätze von benetzenden Mitteln. Sie entspannen das Wasser, so dass jedes Schmutzteilchen umschlossen, gelöst und fortgeschwemmt werden kann.

Reiniger mit Netzmittel

Reiniger ohne Netzmittel

Benetzende Wirkung der Tenside

Einsatz und Wirkungsweise der Reiniger

Reiniger

Einsatzbereiche

Wirkungsweise

Saure Reiniger

Sie sind bei löslichen und unlöslichen Salzen, die als Ablagerungen in den Schwimmbecken- und Sanitärberei-chen sowie bei allen Metalloxiden ent-stehen, einzusetzen. Da der pH-Wert meist unter pH2 liegt, ist eine Verdün-nung nach Vorschrift erforderlich. Bei der Anhebung um eine Einheit des pH-Wertes muss das Konzentrat um das zehnfache seiner Menge ver-dünnt werden. Beispiel: Von pH-0 auf pH 1, 10-fach von pH 0 auf pH 2,100-fach.

Die Säure reagiert mit den Calcium- oder Magnesiumverbindungen sowie anderen Metalloxiden und bildet Salze mit unter-schiedlicher Löslichkeit. Die empfindlichen Bauteile sind die Kalk-Zement-Fugen. Ihre Haltbarkeit ist von den Reaktionen der Säu-ren abhängig:

Salzsäurehaltige Produkte bilden das was-serlösliche Calciumchlorid. Phosphorsäure-haltige Reiniger können mit Kalk das schwe-rer lösliche Calciumphosphat bilden.

Letzteres Mittel ist immer vorzuziehen.

Basische Reiniger

Für Öle, Fette, Kosmetika und Ver-schmutzungen, die durch diese gebunden wurden, in allen Bereichen der Hallen- und Freibäder. Auch sind sie nach Vorschrift zu verdünnen. Nur bei längerer konzentrierter Anwen-dung können durch basische Reiniger Schäden am Material entstehen.

Durch den Alkaligehalt des Reinigers ver-seifen die Fette und Öle, so dass sie was-serlöslich werden. Zusätzlich wird die Rei-nigung durch Netzmittel und Emulgatoren verstärkt. Das Fett wird emulgiert, es kann im Wasser aufgenommen werden. Zusätze von Polyphosphaten, Silikaten und Ammoni-ak verstärken die Reinigungswirkung.

Neutral-reiniger

Für Öl- und Fettverschmutzungen, wenn saure oder basische Reiniger schädlich für das Material sind.

Benetzen und verseifen die Öle und Fette wie die basischen Reiniger, jedoch mit gerin-gerer Reinigungskraft.

Kombi-nierte Reiniger

Je nach Kombination für alle Ver-schmutzungsarten mit den Zusatzef-fekten:

Desinfizieren, Glänzen, Wachsen, Duften, Lösen, Schleifen.

Wirken entsprechend ihrer Kombination wie die beschriebenen sauren oder basischen Reiniger. Durch die Zugabe von Tensiden, lösen z.B. saure Reiniger auch Fette.

70

Reinigungsmethoden Schwimmbadreinigung

Reinigungsmethoden