Полная версия

Уроки без перемен. Книга жизни

В лице проф. А. Пронштейна я впервые увидел крупного учёного-исследователя средневековой России и Дона. Его глубокие лекции по источниковедению были подобны скальпелю хирурга: разнообразные типы документов предстали в единстве происхождения, структуры и назначения. Именно Пронштейн дал нам понятие о незаменимости источников в познании истории и разоблачении всевозможных спекуляций вокруг исторического наследия. Его призыв: «Откройте источник – и вы откроете Америку», – врезался в сознание и стал руководством к действию. А скромный и тактичный Б. Чеботарев научил на семинарских занятиях предметно работать с документами: актовым, статистическим, описательным, мемуарным материалом. Он предлагал рассматривать любой источник в контексте эпохи, в единстве всех её слагаемых и обязательно сопоставлять, проверять всеми доступными фактами – иначе неизбежна модернизация и фальсификация истории.

Все курсовые работы, а их было 4, я написал на основе доступных источников и отношу к своим удачам: в них я попытался выразить свой взгляд, своё отношение к теме. На 2 курсе я засел за переписку и мемуары декабристов и написал «Декабристы в Сибири». Я доказывал, что первые русские революционеры были сторонниками военного переворота не потому, что боялись народа и были далеки от него, а потому, что тёмная неорганизованная масса столкнула бы страну в пучину хаоса и погромов; отсюда стремление декабристов подготовить, «просветить» народ. Лучшая моя работа, «Герои русских былин», целиком отталкивается от «Повести временных лет» и былинного фольклора. Эпиграфом я взял полные глубокого смысла слова А. К. Толстого из письма 1869 г. – в них очень точно и образно проведена грань между Киевской Русью, родиной богатырей, и Русью Московской, где «перевелись богатыри»: «… когда я думаю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, ещё более позорной, чем самые монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали с талантами, данными нам богом!».

В курсовой «Феодализм в Сибири» я широко использовал документальный материал из богатейшей «Истории Сибири» академика XVIII века Г.Ф.Миллера и показал, что в колонизации Сибири инициатива исходила из народной среды и торгово-промышленных кругов, а государство присвоило готовый результат и пришло в Сибирь по следам первопроходцев. Последнее моё сочинение «Основание Новороссийска» базируется на копиях документов из Центрального военно-исторического архива, предоставленных в моё распоряжение Новороссийским краеведческим музеем. Как ни отметить, что студентам была дана полная свобода в исторических изысканиях, никто не навязывал своих позиций и выводов. Б. Чеботарёв проверял мои работы уважительно-корректно и оценивал высшими балами.

Таким образом, университет дал мне не столько готовые знания, сколько научил добывать их собственным усердием и вырабатывать обоснованные взгляды на историю и её творцов. В знании фактов я тоже не был последний: перелопатил гору литературы и являлся на сессии с готовыми конспектами. Однокурсники знали об этом и охотно ими пользовались. В моём дипломе среди 24 оценок лишь одна «уд.» по истории южных и западных славян – самый путаный и схематичный учебник; пять оценок «хорошо», остальные «отлично». Все госэкзамены я сдал на «отлично».

Саша

Все решающие встречи обозначились сразу, все необязательные тянутся долго и скучно. Вспоминаю встречу с Сашей и не сомневаюсь: над нами витал гений. Только переступил порог приземистой халупы, как услышал голос Семёновны: «А вот и Игорь, о котором я тебе рассказывала. Знакомьтесь». И мне навстречу поднялся невысокий худощавый юноша с умными внимательными глазами: «Александр. Ты знаешь, благодаря Семёновне, я встречаюсь с тобой как с давним знакомым. Она дала тебе отменную характеристику». – «Привычка хозяев хвалить своих постояльцев, – слегка смущаясь, ответил я. – А ты как здесь оказался?» Саша объяснил, что переводится с заочного отделения на дневное и приехал досдать экзамены. «Общежитий я не люблю, там невозможно уединиться и что-нибудь усвоить». Я согласился, вспомнил годы учёбы в техникуме, и между нами сразу завязалась одна из тех бесед, которые возможны только в юности.

Ему было 18, мне 21, но умом и развитием он превосходил меня. Я был богаче жизненным опытом, во мне ещё громко звучала романтическая струна, и Саша это немедленно распознал. Он уже охладел ко многому и смотрел на людей с подозрением. Мы сблизились и соединили свои миры во имя истины и дружбы. Проснулся неутолимый голод, так торопились высказаться и вызвать на откровенность. Споров почти не было. Было наслаждение искренностью и поэзией узнавания. О чём мы говорили?

– Я не любил взрослых в детстве, они постоянно подчёркивали своё превосходство и всезнание. У нас все всё знают. – Глубокой основательной литературы, кроме классики, нет. Вот Булгакова разрешили, обязательно прочитай. – Ты заметил, что непозволительно отклоняться от вдалбливаемых идей? Когда требуют мышления, это означает всего лишь добросовестный пересказ чужого. – Студенческая среда та же богема, надо принимать её условности или отходить в сторону. – Чем больше наблюдаю людей, тем меньше оптимизма. Приглядись, чем они заняты. – Никого не интересует то, что происходит на самом деле. Занимает только видимость и «светлое будущее». – Мало кто собирается проходить свой путь самостоятельно, предпочитают массовость и подражание. – Тебе нравится наша эстрада, эта штампованная бодрость и грусть? – У меня случаются тяжёлые дни, когда мне никто не нужен, даже родители. Как умирающие животные забиваются в глушь, чтобы скрыть страдания и смерть, так и я. – Ты читал Торо, его «Жизнь в лесу»? Это про нас. – В истории процветают насильники и авантюристы. Герои, подобные декабристам, терпят поражение.

Я передаю то, что вспыхивает в памяти, как светляки в тёмной аллее. Позднее я прочитал несравненный эпос о Гильгамеше и сразу вспомнил нашу первую встречу: «Друг мой, всё, что есть злого, изгоним из мира!» Трудно поверить, что этим строкам более 4 тыс. лет. Именно декабристами мы завершили разговор под звёздным небом на дворе: я лежал в постели, Саша сидел в изголовье. Было за полночь, а мы не могли расстаться. Наконец, я сказал: «Пора, друг, иди спать. Договорим завтра».

Договаривали четыре года во время кратких неровных встреч. Саша то отдалялся и терял интерес, то радовал первоначальной открытостью и дружелюбием. Помню, как в феврале 69 приехал в Ростов, а на следующий день пришёл Саша. Он опростился, понял необходимое. Признался, что очень хотел встретиться. Я тоже, но далеко не в той степени, как год назад. Отношения стали совсем ровные и уважительные, говорили мало, понимая друг друга с полуслова. Он верно заметил, что я развиваюсь замедленно, а мне подумалось: если я, вследствие такой замедленности, перешёл его дорожку, то он перейдёт обязательно мою.

Я пригласил друга в Новороссийск, он охотно согласился. Ясным вечером, когда дул крепкий знобящий «моряк», я показывал ему город. На набережной он неожиданно спросил: «Помнишь, я рассказывал тебе о любимой девушке? С ней несчастье, я потерял её навсегда». После томительной паузы я услышал его сдавленный монотонный голос: «В поле не видно ни зги. Кто-то зовёт: Помоги! Что я могу? Сам я и беден и мал, Сам я смертельно устал. Как помогу?» При расставании он подарил свою фотографию с надписью: «Большое честолюбие издавна превращало многих разумных людей в безумцев. И. Кант».

Экспедиция

Ах, если бы можно было сейчас припасть к знакомым лицам, рукам, коленям и повиниться в детской и юношеской самонадеянности, слепоте. Только брал, пользовался, не затрудняясь ответным словом и действием. Это общее свойство молодежи – смотреть только на себя и кумиров, поверх голов, и все же удивляюсь, как механически я жил в ранние годы, как упрощенно и безразлично воспринимал людей. Лишь после 20 медленно стало открываться внутреннее зрение, способность притягивать и отзываться. Впервые этот сдвиг, наверно, заметила Н. А. Онайко.7

В начале августа 1967 мне позвонила добрая приятельница из краеведческого музея Эльза Гущина и спросила: «Хочешь участвовать в раскопках?». – «И ты еще спрашиваешь!» – воскликнул я. «Так иди скорее в гостиницу, тебя ждет начальник экспедиции». Так я познакомился с Надеждой Анисимовной, столичным археологом.

Ей было за 50. Крупная прямая фигура, умные зоркие глаза, доверительная манера общения. Она говорила спокойно и ровно, но каждое слово звучало уверенно и весомо. Весь ее облик воплощал ту силу личности и достоинство, которые даются огромным жизненным опытом и накопленной культурой. С первых же минут я проникся к этой женщине беспредельным уважением.

Она расспросила о работе, учебе и предложила поработать на раскопках в Широкой балке. «Местечко интересное. Вам, может быть, известно, что до революции там был найден бронзовый бюст боспорской царицы Динамии. Я надеюсь выйти на следы античного поселения». И тут же предупредила: «Работа тяжелая, но размеренная, требует внимания и аккуратности. К тому же, немного заработаете».

К вечеру я пешком добрался до Широкой балки. Не считая руководителя, нас было всего шестеро: два московских студента, сотрудник Исторического музея Юрий Михайлович, инженер Володя – давний знакомый Онайко, повариха Дуся и я. Мы натянули палатки, соорудили очаг, выкупались после ужина в море и уснули богатырским сном. На следующий день начальник определила нужное место и расставила рабочих. Мне достался участок в стороне от основного раскопа. Н. А. подходила каждый час, давала указания и, глядя на прямоугольник ямы, шутила: «Интересно, кто погребен в этой могиле? Даже смотреть жутко». Я извлек из каменистой почвы массу черепков и даже горлышко амфоры с обломком ручки. На соседнем раскопе мужчины расчищали каменный фундамент и обнаружили бронзовую женскую головку, из шеи которой торчал клин. Вечерами мы разбирали находки, мыли, шифровали и укладывали в ящики.

Постепенно, во время непрерывных разговоров, прояснилась физиономия моих товарищей. Они были настроены воинственно-критически, давали уничижительные характеристики партийным вождям, высмеивали пропагандистские кампании и укоренившиеся беспорядки. Так я впервые столкнулся с нарастающей волной советского нигилизма, которая шла из столицы. Со многим я был согласен, но коробила неразборчивость в нападках, пренебрежение ко всему, что лежит за пределами Москвы. Как правило, я не вмешивался в пересуды и внимательно слушал, но однажды не выдержал. Студенты начали полоскать экранизацию «Войны и мира», и я коротко возразил: «Напрасно. Это – капитальная вещь». Один из зубоскалов посмотрел на меня с сожалением и притворно вздохнул: «На таких Бондарчук и рассчитывал».

Онайко не принимала участия в обсуждениях, и когда я пожелал узнать ее мнение, она не уклонилась: «Напакостили порядком. Молодежь перебирает, но судит верно, ей не заткнуть рты». Я понял, что внутренне она одобряет своих помощников.

Н. А. заметила мою скованность и находила случаи оказывать мне знаки внимания и симпатии – я расшевелился и стал вести себя более уверенно. Однажды, возвращаясь на раскоп, я нечаянно подслушал то, что говорили обо мне. Юрий Михайлович высказался: «Странный он человек: слушает, а сам помалкивает. Уж не стукач ли он?» Онайко мягко возразила: «Зря вы так думаете. Игорь – простой и открытый парень. Вы подавили его своим апломбом, и он замкнулся».

Я робел перед этой проницательной волевой женщиной. Она ни разу не дала почувствовать разделяющую нас дистанцию, напротив, естественно сложились добрые отношения. Ее расположение возросло настолько, что она без обиняков высказала мне то, что думает об окружающих. «Эти еще не оперились, – кивнула она на студентов, – повторяют чужое». Одного из мужчин она похвалила, но весьма своеобразно: «Работник незаменимый, пашет за троих. Но спросите, зачем он шатается по стране и бросил семью – не ответит. Ну, а этот хорош, пока рассказывает – знает много, – перешла она к музейщику. – А в жизни – мотылек, порхает с цветка на цветок, пока есть нектар».

В день ее рождения я отмахал 30 верст и принес в подарок книгу, а по пути нарвал букет бессмертников. За ужином я угостил Н. А. кружкой ежевики и подосадовал, что она тут же раздала ее: здоровенные мужики и сами могли бы набрать ягод.

Раскопки завершались, Онайко начала паковать полевое оборудование. Мы вдоволь купались в море и грустили о предстоящем отъезде. Москвичи привыкли ко мне и обращались по-приятельски, запросто. А мне не хотелось расставаться только с одним человеком. Надо было зайти в гостиницу и получить у начальника причитающуюся зарплату. Я приготовил цветы и долго ходил по ближней аллее, не решаясь открыть дверь. Застенчивость одолела, я выкинул цветы в урну и повернулся восвояси. Надежда Анисимовна передала мои деньги и простилась через Эльзу.

После экспедиции мы изредка обменивались открытками, она звала меня на новые раскопки, дважды дарила книги по археологии. Я осмелел и под Новый год навестил её дома в Веерном переулке Москвы. Таким же деликатным, душевным предстал передо мной и Николай Иосифович – муж Онайко. Скоро, очень скоро я понял, что такие встречи украшают и укрупняют жизнь.

Экскурсовод

Я пришёл в Новороссийское экскурсионное бюро в сентябре 1966, после поступления в университет. Заведующий Коровников встретил приветливо, выслушал и объяснил: «Я зачислю тебя в штат, но знай, что постоянной зарплаты у нас нет, сколько проведёшь экскурсий, столько и получишь». – «А много ли экскурсий?» – робко осведомился я. «Зимой мало, весной и летом – побольше. А пока поезди с нашими экскурсоводами, наберись знаний».

Так и поступил. Представления о работе экскурсовода были поверхностные: «Посмотрите направо, повернитесь налево». Учебной и методической литературы не водилось, единственным пособием для начинающих был утвержденный текст обзорной экскурсии по городу – сетка фактов, имен, кратких характеристик. Бюро существовало всего 2 года и обслуживало в основном черноморские круизы. По пути из Одессы в Сочи и Батуми теплоходы заходили в Новороссийск, и туристы осматривали центральную часть города и Малую землю. Постоянных экскурсоводов было четверо, все женщины с педагогическим образованием. Я стал пятым.

Новороссийск, крупный промышленный и портовый город, был заложен в сентябре 1838 г. как военно-морское укрепление: после победоносной войны с Турцией началось освоение Восточного Причерноморья, и береговая полоса прикрывалась надёжной защитой. В середине 60-х город был мало известен жителям страны, не включался во всесоюзные маршруты, поэтому экскурсионная служба находилась в зачаточном состоянии, опыта и мастерства не хватало всем.

Разумеется, я прослушал дам-экскурсоводов, запомнил остановки и выходы и первое время просто копировал коллег. Как волновался на первой экскурсии, как нервно растирал левую руку, так что слушатели больше наблюдали за моими телодвижениями и потным лицом. Какие неуклюжие, сбивчивые фразы вылетали из моих уст, ведь я был озабочен только тем, чтобы произнести весь заученный текст, ничего не забыть и не перепутать. И все-таки оконфузился, допустил и то и другое. Месяца через два я знал экскурсию досконально и обрел уверенность, а через год добился желанной свободы: научился варьировать изложение, приспосабливаясь к аудитории; задумался о композиции повествования, нашел и выделил запоминающиеся детали; овладел разнообразной интонацией. Но останавливаться было нельзя, я всего лишь примерно пользовался чужим, типовым, материалом, и мои экскурсии в целом были такими же, как у других сотрудников.

Постепенно я накапливал источники, факты; снимал одни фрагменты и вставлял другие, более выразительные и интересные; увеличивал время на одни эпизоды и сокращал на другие; выявлял на местности и в памятниках то, что требует пристального взгляда. Пришло понимание, что экскурсия, помимо познавательного и эстетического назначения, должна быть примером внимательного отношения к действительности, открытием повседневного мира. До отъезда в Омск осенью 1968, обзорная и тематические экскурсии были мною полностью переработаны, я стал их автором и исполнителем. Публика, между прочим, быстро догадывается, какую ей предлагают экскурсию: собственную или заимствованную. Как слушают, как прощаются – в этом заключается оценка труда экскурсовода.

Однажды после экскурсии на площади Героев подошел представительный мужчина и спросил: «Почему вы Деникина назвали Антоном Ивановичем?» – «Потому что у него есть имя-отчество, как у всех». Мужчина раскипятился: «Впервые слышу, чтобы белогвардейского генерала-палача величали по имени-отчеству. Вас что, не учили?» – «Учили, гражданин: врагов следует уважать», – ответил я сдержанно, повернулся и ушел.

Наивные люди полагают, что экскурсоводу достаточно раз и навсегда выучить свою экскурсию. Если так настроен сам экскурсовод, то в профессии он человек случайный. Как хороший актер играет каждый день одну и ту же роль и не повторяется, так и думающий экскурсовод не позволит себе бессчетно производить копии-показы. Но актер не вправе изменить текст роли, а экскурсовод обязан выбранную тему подавать по-разному, в зависимости от состава группы, накопленных знаний, продолжительности, настроения слушателей и, конечно, времени, в котором живет страна и народ. Даже сезон, погода, время суток отражаются на творчестве; чуткость, восприимчивость экскурсовода никогда не оставят равнодушными аудиторию. Непрерывно идёт подспудная работа, отбор. Как муравьи перекладывают иглу за иглой свой дом, так и экскурсовод заменяет отработанное, малоудачное, устаревшее более совершенным и убедительным. Экскурсии противопоказаны застылость и неприкосновенность, она перестаёт жить и превращается в штамп.

В 1967 приближалось 50-летие Октябрьской революции, и меня командировали в Ленинград на Всероссийское совещание экскурсионных работников. Среди коллег я был самый молодой и ловил то удивлённые, то любопытствующие взгляды. Несомненно, внимание привлекал и мой, более чем скромный, костюм. Одна отутюженная видная дама спросила: «Вы кем работаете?» – «Экскурсоводом». – «Где, если не секрет?» Услышав мой ответ, она проронила: «Далеко», – и отвернулась. Думаю, что Новороссийск для неё прозвучал так, как Магадан или Находка.

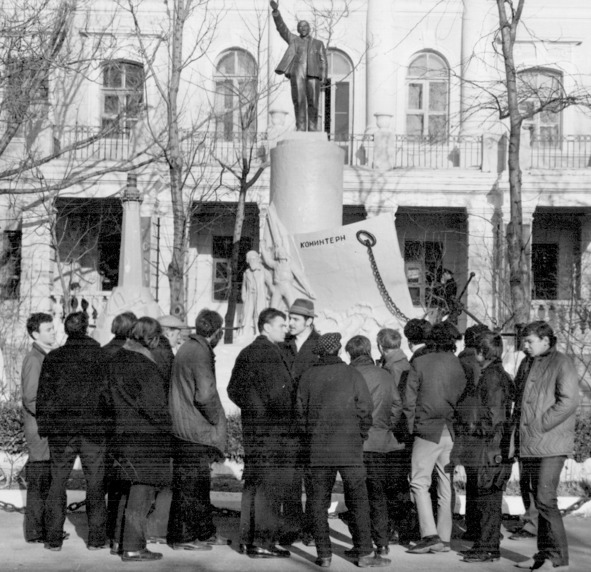

В Новороссийском морском порту, у первого в Причерноморье памятника В.И.Ленину. 1972

Совещание проходило в роскошном старинном особняке за мраморным столом. В перерывах я осторожно передвигался по огромным залам со скрипучим паркетом и позолоченной лепниной, вглядывался в высокие тусклые зеркала и плафоны. Невольно думалось: здесь жили особые люди, не такие, как мы. Конечно, они и ходили, и разговаривали, и общались совсем по-другому. Сразу, предметно представилось влияние житейской обстановки на облик и поведение человека.

Нам показали «Аврору», Смольный, особняк Кшесинской, Разлив и другие памятные места революции, я услышал лучших экскурсоводов. Один из них, молодой мужчина лет 30 в модном пальто, с энергичным глянцевым лицом, удивил эрудицией: он так и сыпал датами, именами, подробностями блокадной хроники. Мы стояли на Пулковских высотах, у стен знаменитой обсерватории. Здесь земля пропитана кровью, повсюду сражались и погибали ленинградцы, каждый со своей судьбой и душевным трепетом. Но ничего этого мы не услышали: ни одного лица, ни одного вздоха, ни одной минуты раздумья. Трагедии не было, была закономерность. Экскурсовод с непонятным пафосом уверенно цитировал документы, излагал ход операций и подводил к неизбежности германского поражения. Его четкий голос с волевым нажимом вызывал в памяти сводки Совинформбюро.

Совсем другое впечатление оставила экскурсия «По следам героев «Народной воли». Её вела женщина средних лет с неброской располагающей внешностью. В первые же минуты она создала спокойную, доверительную атмосферу общения и выдержала её до конца. Экскурсовод рассказывала о народовольцах как о любимых товарищах и друзьях, о которых знают почти всё: характер, привычки, маленькие слабости, предпочтения, заветные желания. Но из этих, казалось бы, мелких штрихов и бытовых деталей складывались чеканные портреты молодых людей, прекрасных своим братством, одержимостью, самопожертвованием. Экскурсовод не судила их, не перечисляла ошибки и заблуждения. Она просто встала рядом и прошла весь короткий путь до Голгофы.

Я подошёл к ней после экскурсии и высказал своё восхищение. Анна Николаевна подхватила мысли, которые неизбежно возникают рядом с умным открытым человеком: «Кто возьмёт на себя смелость выносить приговоры и смотреть на историю глазами обвинителя? Кто может безошибочно сказать, что правильно, а что неправильно? Проходит время, стрелки переводятся, и история доказывает, что у неё своя неотвратимая поступь. Нельзя человеку предписать правильное поведение, если он не в тюрьме, как нельзя лишить его права протеста против насилия.

В экскурсионной практике нередко возникают такие обстоятельства, когда нужно быстро перестроиться и без продолжительной подготовки выйти на неизвестный маршрут. Однажды среди недели позвонили из заводского профкома и заказали на воскресенье однодневную экскурсию на Тамань. Таких экскурсий мы не проводили, и все отказались. Тогда обратились ко мне, и я согласился. Не в моих правилах было отступать, да и самому очень хотелось увидеть знаменитое местечко. Я прикинул, на какие знания могу опереться. Хорошо знал древнюю историю края, археологию, литературу – всё это и заложил в основание маршрута. За три дня пополнил запас знаний по географии, экономике и населению Кубани, изучил по карте трассу предстоящего путешествия. И когда за окном автобуса пошли казачьи станицы и хутора, я начал рассказ о заселении Приазовья, быте и традициях кубанского казачества. Потянулись лиманы и виноградники Тамани, и я познакомил слушателей с историей виноградарства и виноделия, загадками Скифии и Боспорского царства. А в самой станице речь, разумеется, пошла о лермонтовской Тамани и судьбе поэта. Здесь кстати пришлись воспоминания его приятеля М. Цейдлера.

Тамань предстала затерянным благословенным уголком. На берегу залива с зелёной водой никого не было, лишь одиноко возвышался памятник черноморским казакам. На траве, словно присыпанной солью, женщины раскинули скатерть и выложили закуску, мужчины расставили стаканы и разлили водку. После шумных тостов разговор прерывался, и было слышно, как внизу, под откосом, плещется море и пронзительно кричат чайки. Под ярким полуденным солнцем земля и вода сливались в огромный материк, и люди как будто растворились в его примиряющем знойном блаженстве. И кто-то, пораженный, вдруг воскликнул: «Братцы, а как мы сюда попали?»

В 1969, после кратковременного пребывания в Омске, я вернулся в Новороссийск и в поисках работы наведался в экскурсбюро. Заведующая И. И. Маслюк встретила с нескрываемой радостью: «Почему не сразу пришел? Мы тебя не забыли, приступай к работе». И потекла жизнь на колесах. Я был молод, не связан семьей, и за мной закрепили дальние маршруты. Из Новороссийска я доставлял «Кометой» туристов в Сочи, размещал по квартирам и автобусами отправлял на озеро Рица, в Сухуми и Красную Поляну с ее нарзанными источниками. Приходилось неделями жить в Сочи, принимать и провожать очередные группы. Завязались короткие знакомства, сложились деловые связи. Пожилая армянка Сусанна заранее оповещала соседей в своем квартале, и моим туристам всегда был обеспечен ночлег. Поздно вечером она угощала меня пряным овощным рагу по-армянски: «Нравится? Ты не ешь в столовой, а приходи ко мне, я всегда накормлю». Но я не хотел злоупотреблять ее расположением. За сутки командировки мне платили 5—60, и при тогдашней дешевизне на курорте я проедал не более 3-х рублей в день, позволяя себе пару стаканов вина, а иногда и шампанское. В Сочи, в свободное время, я шел не на пляж, где роилась человеческая масса, а в верховья горной речки Сочи. Люди платили деньги, томились в очередях и вонючих автобусах, чтобы посмотреть избитые красоты и достопримечательности, а здесь, за городской окраиной, начиналась мощная нетронутая природа Кавказа. В каждом камне, стволе, изгибе – сила, избыточность, величие.

Гигантское ущелье широкой воронкой выходило к морю, но чем выше я поднимался по речному руслу, тем ближе сходились горы и стеснялось пространство. Густые темно-зеленые леса то волнами уходили вверх, то смыкались кронами над бурлящим потоком. Над головой – обжигающее южное солнце, а внизу, у моих ног, юркие рыбешки, голубые стрекозы, размахивающие хвостиками трясогузки. Охватывало неописуемое блаженство, я не ощущал телесности и уподоблялся сгустку горячего, звенящего, ароматного воздуха. Во мне, в моей глубине, шелестели дубовые листья, плескалась живая вода, ворковали горлицы. Я находил глубокую впадину и с головой бросался в прозрачную влагу.