Полная версия

Организация деятельности по обращению с опасными отходами

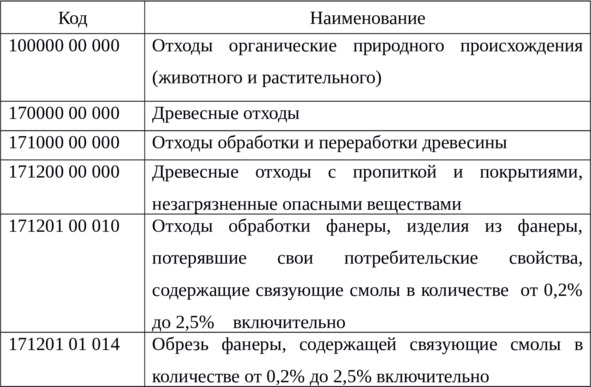

Установление соответствия отходов виду отходов, включенному в ФККО, производится путем сопоставления и установления идентичности классификационных признаков (происхождение, состав, агрегатное состояние и физическая форма) с использованием банка данных об отходах, ведение которого осуществляется в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Минприроды России от 30 сентября 2011 г. №792.

Документы, на основании которых установлено соответствие отходов I – IV классов опасности виду отходов, включенному в ФККО, подлежат хранению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в течение всего срока действия паспорта отходов.

Сформированный ФККО и база данных об отходах размещены на официальном сайте Росприроднадзора.

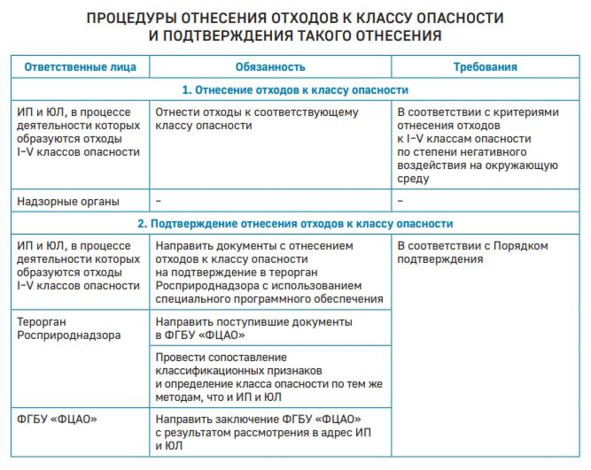

Большинство юридических лиц сталкиваются с алгоритмом действий надзорных органов при определении класса опасности отхода, отображенном на рисунке 3.2. Такой подход реализуется в первую очередь из-за неоднозначного прочтения ст. 14 Закона №89-ФЗ и большого числа отсылок в нем к другим нормативным правовым актам, где раскрывается основной правовой механизм.

Рисунок 3.2 – Иллюстрация алгоритма действий надзорных органов

Так, из буквального прочтения п. 1 ст. 14 Закона №89- ФЗ следует, что обязанность по отнесению отходов к конкретному классу опасности возложена только на индивидуальных предпринимателей и юридические лиц, в процессе деятельности которых образуются отходы I – V классов опасности.

Отнесение отходов к конкретному классу опасности должно осуществляться на основании критериев, о которых в ст. 14 не сказано, но говорится в ст. 4.1 этого же закона, т.к. подразумевается, что все об этом помнят. При этом класс опасности отходов, установленный индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по критериям, должен быть подвергнут процедуре подтверждения по отдельному утвержденному Минприроды России приказом от 08.12.2020 г. №1027 Порядку подтверждения отнесения отходов I—V классов опасности к конкретному классу опасности (далее – Порядок подтверждения).

Самым важным моментом в этом является п. 2 ст. 14 Закона №89-ФЗ, где говорится, что подтверждение отнесения к конкретному классу опасности отходов, включенных в ФККО, не требуется.

При этом возникает вопрос: каким образом узнать, включен отход в ФККО или не включен? Ответ дает только п. 3 Порядка подтверждения, согласно которому отходы считаются не включенными в ФККО, если при сопоставлении их классификационных признаков (происхождения, состава, агрегатного состояния и физической формы) с классификационными признаками видов отходов, включенных в ФККО и БДО, полное соответствие классификационных признаков не установлено. Уполномоченной организацией, обязанной проводить такой анализ, в силу того же Порядка подтверждения является ФГБУ «ФЦАО».

Все сказанное в очень упрощенном виде можно свести в таблицу (рисунок 3.3), из которой видно, что процедура отнесения отходов к классу опасности состоит из двух частей с однозначно определенными участниками правовых отношений.

В то же время, несмотря на положения нормативных правовых актов, надзорными органами постоянно предпринимаются попытки отнести отходы I – V классов опасности, образующиеся у индивидуальных предпринимателей и юридические лиц, к другому классу опасности, то есть отличающемуся от определенного индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

Рисунок 3.3 – Процедуры отнесения отходов к классу опасности

При этом, нет четкого понимания, что определение иного класса опасности отходов не может служить основанием для оспаривания класса опасности хотя бы потому, что класс опасности отходов не является одним из классификационных признаков, и тем более это касается отходов, включенных в ФККО.

Сделанный вывод соответствует решениям судов по оспариванию классов опасности в отношении отходов, образующихся от сжигания угля на объектах энергетики Красноярского края и Республики Тыва. В качестве примера приведем Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска по делам №33—334/2023, №2—10/2023 и Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 08.11.2022 по делу № А33—33533/2021.

Предметом спора стало требование признать отходы, образующиеся от сжигания угля и включенные в ФККО, отходами с иным классом опасности, чем это было отражено более 20 лет подряд в разрешительной документации для объектов энергетики. Основанием для направления исковых требований был результат лабораторного определения класса опасности отходов при единичном отборе проб на объекте размещения отходов и дальнейшем биотестировании.

В итоге судами были назначены судебно-экологические экспертизы и по их итогам были поддержаны аргументы ответчика, а именно:

– законом однозначно определено, что обязанность по отнесению отходов к классу опасности отходов возложена на юридическое лицо, у которых образуются эти отходы;

– порядок действий по подтверждению класса опасности однозначно предусматривает, что единственным уполномоченным органом, обязанным подтвердить класс опасности отходов, является ФГБУ «ФЦАО».

Наряду с этим в рамках судебных разбирательств ответчик, согласно Порядку отнесения, обращался в территориальный орган Росприроднадзора с просьбой подтвердить класс опасности отходов, который оспаривался истцом.

В итоге во всех случаях были получены заключения ФГБУ «ФЦАО» о том, что при сопоставлении всех классификационных признаков отходы, образующиеся от сжигания угля, включены в ФККО, а стало быть, в силу требования п. 2 ст. 14 Закона №89-ФЗ подтверждать их класс опасности не требуется.

Очевидно, что неоднозначное прочтение ст. 14 Закона №89-ФЗ, имеющееся внутреннее противоречие по формированию классификационных признаков отходов, перманентный риск пересмотра класса опасности на основании всего лишь одного измерения – все это требует кропотливой работы по актуализации нормативных правовых актов с учетом сложившейся правоприменительной практики по наполнению ФККО и судебных решений по пересмотру классов опасности.

В связи с этим логично было бы предоставить право индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в инициативном порядке обращаться в территориальные органы Росприроднадзора для получения заключения ФГБУ «ФЦАО» даже по отходам, включенным в ФККО, в целях подтверждения отнесения таких отходов к конкретному виду и классу опасности отходов. При этом полученные заключения в случае отсутствия изменений в технологии производства, выполнения работ, оказания услуг и удаления отходов являлись бы основанием для исключения в рамках контрольно-надзорной деятельности необходимости проверки класса опасности отходов.

Это предложение основано на том факте, что с 1 августа 2014 г. бо́льшая часть отходов, включенных в ФККО, была конвертирована в разрешительные документы без какого-либо подтверждения как классификационных признаков, так и классов опасности.

Данное обстоятельство часто вызывает обоснованный интерес у надзорных органов, так как индивидуальные предприниматели и юридические лица не имеют в своем распоряжении документов, подтверждающих отнесение отходов, включенных в ФККО, к соответствующему классу опасности.

Тема 3.2 Паспортизация опасных отходов

По результатам учета в области обращения с отходами юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют паспортизацию отходов в порядке, установленном Минприроды РФ.

С 1 января 2021 г. установлены новые требования к выполнению работ по составлению, переоформлению и утверждению паспортов отходов I – IV классов опасности и они будут действовать до 1 января 2027 года.

Порядок не распространяется на отношения в области обращения с радиоактивными, биологическими, медицинскими отходами, веществами, разрушающими озоновый слой (за исключением случаев, если такие вещества являются частью продукции, утратившей свои потребительские свойства).

(далее – паспорт отходов) представляет собой документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности и содержащий сведения об их составе. Паспорт отходов I – IV классов опасности

Паспортизация отходов I – IV классов опасности осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в процессе деятельности которых образуются отходы I – IV классов опасности.

При паспортизации отходов I – IV классов опасности составляются паспорта отходов, включенных в ФККО и паспорта отходов, не включенных в ФККО.

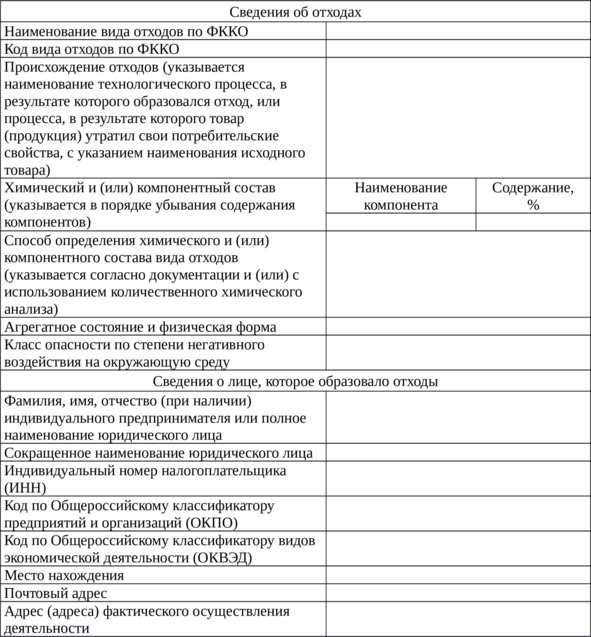

Для отходов, включенных в ФККО, паспорт отходов составляется и утверждается индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по типовой форме паспорта отходов I – IV классов опасности, включенных в ФККО. На рисунке 3.4 представлена типовая форма паспорта отходов, включенных в ФККО.

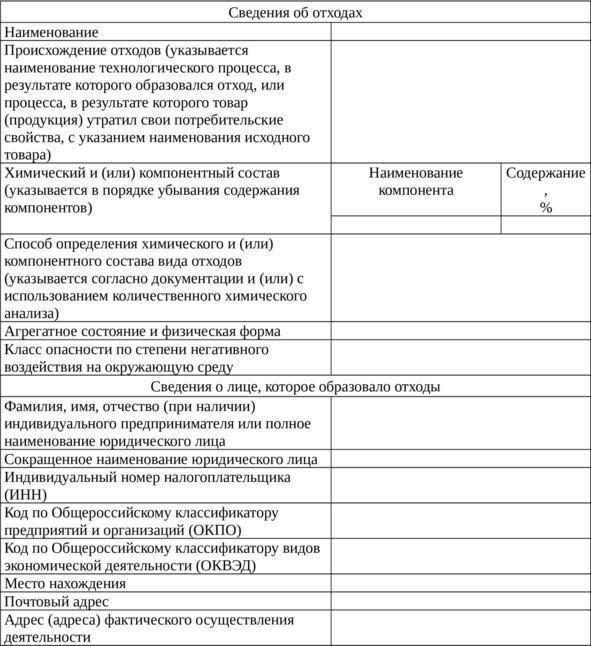

Паспорт отходов, не включенных в ФККО, составляется и утверждается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не позднее 30 календарных дней со дня получения информации о подтверждении отнесения данных отходов к конкретному виду и классу опасности территориальными органами Росприроднадзора по типовой форме паспорта отходов I – IV классов опасности, не включенных в ФККО. На рисунке 3.5 представлена типовая форма паспорта отходов, не включенных в ФККО.

Не включенными в ФККО и в банк данных об отходах считаются отходы, если при сопоставлении их классификационных признаков, таких, как происхождение, состав, агрегатное состояние и физическая форма, не установлено полное соответствие с отходами, включенными в ФККО.

Паспорт отходов, не включенных в ФККО, подлежит переоформлению на паспорт отходов, включенных в ФККО, в течение 30 календарных дней с даты включения соответствующего вида отходов в ФККО, о чем индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уведомляется Росприроднадзором в письменной форме в течение 10 календарных дней.

Паспорт отходов, включенных в ФККО, подлежит переоформлению в случаях реорганизации юридического лица, изменения наименования юридического лица, адреса места его нахождения или изменения места жительства, фамилии, имени и отчества (при наличии) индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность.

Паспорта отходов, включенных в ФККО, действуют бессрочно.

Паспорт составляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в процессе деятельности, которых образуются отходы I—IV классов опасности. На отходы V класса опасности паспорт не составляется.

Рассмотрим детально, на основании какой информации заполняются основные поля в паспорте отхода.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель юридического лица

(индивидуальный предприниматель)

________________ _______________________________

(подпись) (расшифровка)

«_______" _________________________20_____ г.

М. П.

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I – IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ,

включенных в Федеральный классификационный каталог отходов

Рисунок 3.4 – Форма паспорта отходов, включенных в ФККО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель юридического лица

(индивидуальный предприниматель)

_______________________ _______________________________

(подпись) (расшифровка)

«______"_________________________________20 ____ г.

М. П.

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I – IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ,

не включенных в Федеральный классификационный каталог отходов

Рисунок 3.5 – Форма паспорта отходов, не включенных в ФККО

Порядок установлен приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08 декабря 2020 г. №1027 «Об утверждении порядка подтверждения отнесения отходов I – V классов опасности к конкретному классу опасности». Порядком предусмотрены разные процедуры определения класс опасности отхода для отходов, включенных в ФККО и отходов отсутствующих в классификаторе. Отходы считаются не включенными в ФККО, если при сопоставлении их классификационных признаков (происхождение, состав, агрегатное состояние и физическая форма) с классификационными признаками видов отходов, включенных в ФККО и в банк данных об отходах, полное соответствие классификационных признаков не установлено. отнесения отходов к классу опасности

Для того, чтобы отнести отход (то есть доказать, что ваш конкретный отход соответствует отходу в ФККО) присутствующий в ФККО, к классу опасности, необходимо сравнить его характеристики с характеристиками в ФККО и БДО по следующим показателям: происхождение, состав, агрегатное состояние и физическая форма.

Если всё совпадает, то можно сказать, что ваш конкретный отход соответствует отходу в ФККО и принять тот класс опасности для данного отхода, который указан в классификаторе. Следовательно, для отнесения отхода к классу опасности нужно знать следующие признаки отхода: происхождение отхода, состав, агрегатное состояние и физическая форма отходов определяются. Для выяснения происхождения отхода, необходимо определить в результате какого процесса образовался отход. С этим вопросов не возникает, т.к. вы всё знаете о производстве – от чего и в результате какого действия образовался отход.

является основной проблемой при проведении паспортизации. Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08 декабря 2020 г. №1027 «Об утверждении порядка подтверждения отнесения отходов I – V классов опасности к конкретному классу опасности», химический и (или) компонентный состав отходов устанавливается на основании сведений, содержащихся в технологических регламентах, технических условиях, стандартах, проектной документации. В случае отсутствия сведений о химическом и (или) компетентном составе отходов в технологических регламентах, технических условиях, стандартах, проектной документации, химический и (или) компонентный состав отходов устанавливается по результатам количественных химических анализов. Для отходов, которые являются изделиями (оборудованием), потерявшими потребительские свойства, информацию о компонентном составе можно найти в технической документации, ГОСТах, ТУ, данных производителя и в другой подобной документации. Определение состава отхода

Для отходов, которые не являются изделием, информацию о компонентном составе можно получить, если обратится в лабораторию, имеющую аккредитацию на осуществление количественного химического анализа (далее – КХА) или определение морфологического состава отхода. Перечень лабораторий вашего региона можно посмотреть на сайте Росаккредитации, или просто воспользоваться поиском в интернете.

производства определяется по принадлежности к определенному производству, технологическому процессу, происхождение отходов потребления определяется по принадлежности к продукции, в результате утраты потребительских свойств которой они произошли. Происхождение отходов

определяются визуально или исходя из сведений справочной литературы, а чаще всего из жизненного опыта. Агрегатное состояние и физическая форма отходов

Следующим этапом надо сравнить полученные данные с данными в БДО по конкретному виду отходов.

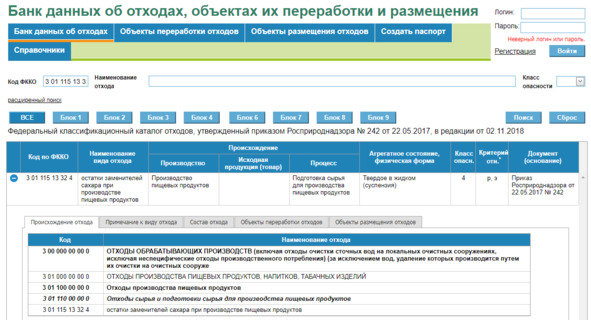

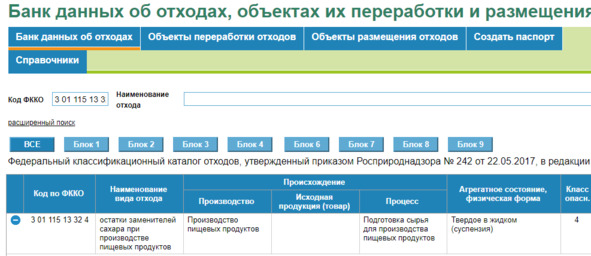

Для БДО открываем в справочнике интересующий вас отход и переходим на вкладку «Происхождение отхода» и сравниваем следующие поля «Производство», «Исходная продукция (товар)», «Процесс» (рисунок 3.6). сравнения происхождения отхода с

Рисунок 3.6 – Вкладка «Происхождение отхода» в БДО

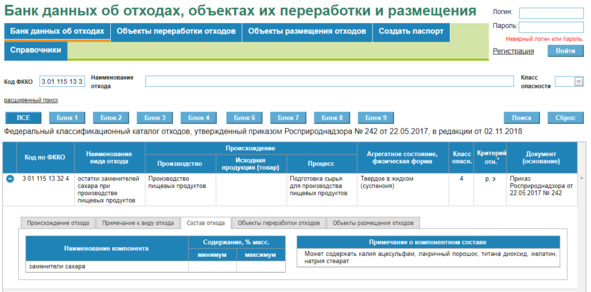

Далее в БДО переходим на вкладку «Состав отхода» и сравниваем имеющие у вас данные о составе отхода с теми данными, которые имеются в БДО. Не забывайте смотреть столбец «Примечание о компонентом составе» (рисунок 3.7).

Далее смотрим на столбец «Агрегатное состояние, физическая форма» и также сравниваем ваши данные с данными банка данных отходов (рисунок 3.8).

Если основные параметры совпадают или хотя бы не противоречат параметрам, приведённым в БДО, то можно сказать, что конкретный отход соответствует отходу в ФККО. При этом можно принять класс опасности, исходя из данных ФККО для данного отхода. Класс опасности указан в ФККО отдельном столбце или можно посмотреть последнюю цифру кода отходов.

Рисунок 3.7 – Вкладка «Состав отхода» в БДО

Рисунок 3.8 – Вкладка «Агрегатное состояние, физическая форма» в БДО

Теперь все выкладки и сравнения нужно задокументировать в документе «Материалы отнесения отхода к классу опасности» или «Информация об отходе». В данный документ необходимо внести информацию о фактическом отходе (происхождение, состав, агрегатное состояние), информацию из банка данных отходов и сделать вывод, о том, что этот конкретный отход соответствует отходу в ФККО. Типовой формы такого документа в законодательстве не существует, так что можно сделать его абсолютно любым. Данный документ утверждается руководителем организации, после чего можно считать, что процедура отнесения отхода к классу опасности по данному отходу завершена.

Таким способом пользуются при идентификации сложных отходов производства, но для очень большого количества отходов подход немного проще. Очень часто вы точно знаете, что у вас за отход, и точно знаете, к какому отходу в ФККО он относится. К примеру, если у вас образуется как отход «Аккумулятор», то можно абсолютно точно найти нужный отход в ФККО – 9 20 110 01 53 2 «Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом». После этого надо найти в БДО характеристики отхода и переписать нужную информацию (происхождение, агрегатное состояние). Далее смотрите возможный состав отхода в БДО и ищете документы (ГОСТ, ТУ и т.п.), которыми можно подтвердить нужный состав. Если найти по данному отходу ничего не удается, то ищете лабораторию и заказываете протокол состава отхода.

Если нужный отход отсутствует в ФККО, то придется подготовить указанные документы более тщательно, а далее их необходимо согласовать в Росприроднадзоре. Для согласования отхода, не включенного в ФККО, представляются следующие документы:

а) заявление о подтверждении отнесения отходов к конкретному классу опасности.

б) сведения о происхождении отходов по принадлежности к определенному производству, технологическому процессу и (или) по принадлежности к продукции, в результате утраты потребительских свойств которой они произошли, об агрегатном состоянии и физической форме отходов;

в) копии документов, подтверждающих химический и (или) компонентный состав отходов, с приложением, в зависимости от способа определения химического и (или) компонентного состава:

– копии актов отбора проб отхода, проведенного аккредитованной испытательной лабораторией;

– копии документов, подтверждающих результаты установления химического и (или) компонентного состава отходов посредством соответствующих измерений, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией – в случае установления химического и (или) компонентного состава отходов посредством соответствующих измерений;

– выдержки из технологических регламентов, технических условий, стандартов, проектной документации, содержащие сведения о происхождении отходов, физической форме отходов, химическом и (или) компонентном составе отходов, в случае установления химического и (или) компонентного состава отходов на основании сведений, содержащихся в данных документах;

г) при установлении класса опасности отходов на основании Критериев – копии документов и материалов, обосновывающие отнесение отходов к конкретному классу опасности, заверенные лицом, подготовившим эти документы.

После того, как мы провели процедуру определения класса опасности, для отходов I – IV класса опасности мы обязаны составить и утвердить на предприятии паспорт отхода.

Документы, на основании, которых установлено соответствие отходов I – IV классов опасности виду отходов, включенному в ФККО, подлежат хранению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в течение всего срока действия паспорта отходов, материалы отнесения отхода к классу опасности необходимо сохранять на все время действия паспорта.

Формы паспортов для отходов, включенных и не включенных в ФККО, практически идентичны, кроме нескольких полей «Код отхода по ФККО» и «Наименование отхода по ФККО». «Наименование вида отходов по ФККО» и «Код отхода по ФККО» берем в классификационном каталоге ФККО или в БДО. В графе «Происхождение отходов» указываем наименование технологического процесс в результате которого образовался отход. Желательно указать процесс, близкий к тому что указан в БДО, так как цель – доказать, что наш отход такой же, который указан и ФККО.

В графе «Химический или компонентный состав» указывается состав нашего отхода. Данные по составу можно переписать из «Материалов отнесения отхода к классу опасности» или непосредственно из протоколов. Компоненты отходы необходимо указывать в порядке уменьшения процентного содержания.

В графе «Способ определения химического или компонентного состава», указывается информация о том, на основании какого документа определен состав отхода. Это может быть техническая документация или лабораторные исследования.

Агрегатное состояние отхода лучше всего четко переписать с классификационного каталога ФККО или БДО.

Класс опасности переписываем с ФККО. Класс опасности можно посмотреть в соответствующем столбце или посмотреть последнюю цифру в коде отхода.

Далее в паспорте идет информация о предприятии, на котором разрабатывается паспорт отхода. Здесь нужно не забыть правильно указать фактические адреса всех площадок, на которых образуется наш отход. Фактический адрес в паспорте отхода, в протоколе лабораторных исследований и в акте отбора пробы должны совпадать, иначе потом не доказать, что состав отхода именно с вашей площадки.

Раздел 4. Учет в области обращения с отходами

Тема 4.1 Государственный учёт отходов

(далее – государственный реестр) ведётся согласно «Правилам создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду», утвержденным постановлением Правительства РФ от 7 мая 2022 г. №830. Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

Государственный реестрсостоит из:

а) федерального государственного реестра;

б) региональных государственных реестров.

Государственный реестр включает в себя:

а) наименование, организационно-правовую форму и адрес (место нахождения) юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства, дату государственной регистрации индивидуального предпринимателя, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте;

б) сведения о фактическом месте нахождения и категории объекта;

в) сведения о виде хозяйственной и (или) иной деятельности, об объеме производимой продукции (товара), о выполняемых работах, об оказываемых услугах;

г) сведения о наличии заключения государственной экологической экспертизы и (или) заключения экспертизы проектной документации при их проведении в предусмотренных законодательством Российской Федерации об экологической экспертизе, законодательством о градостроительной деятельности случаях;

д) сведения о стационарных источниках, об уровне и (или) объеме или о массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, о размещении отходов производства и потребления;

е) сведения о декларациях о плате за негативное воздействие на окружающую среду;

ж) сведения о комплексных экологических разрешениях, декларациях о воздействии на окружающую среду;

з) сведения о программе производственного экологического контроля и результатах ее осуществления;