Полная версия

Организация деятельности по обращению с опасными отходами

– заключить трехсторонний договор между отходообразователем, транспортировщиком, условно утилизатором, по которому действия подрядчиков также будут отделены друг от друга, а отходообразователь на выходе получит однозначные закрывающие документы по своим объемам образования отходов (погрузки), а также мест (адресов) обращения с отходами (выгрузки).

Также рекомендуется в договорах указывать как место (адрес) образования отходов (их погрузки), так и место (адрес), на котором будет осуществлена с ними определенная деятельность (грубо говоря, место выгрузки). Как минимум это необходимо для формирования статистической отчетности по форме №2-ТП (отходы), где требуется указывать в разделе о передаче отходов (за исключением ТКО) другим хозяйствующим субъектам для обработки (утилизации, обезвреживания, хранения, захоронения) всего и сколько из них в другие субъекты РФ.

Нередки случаи, когда обращение с отходами осуществляется в другом субъекте РФ, так как у одного лицензиата может быть несколько площадок также не в одном субъекте РФ, поэтому, опять же, чтобы в отчетный период не заниматься запросами, следует заранее предусмотреть в договоре эту информацию.

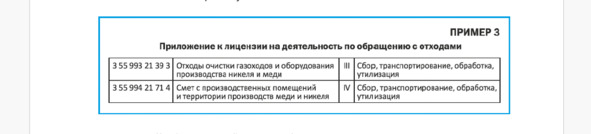

Пример 3. Разные адреса деятельности

Объект НВОС отходообразователя расположен в Республике Адыгея. Он планирует заключить договор со специализированной организацией, у которой в лицензии указано четыре адреса, по которым он вправе осуществлять свою деятельность: один в Республике Адыгея, два других в Краснодарском крае, и еще один в Республике Крым.

: собственник отходов не равно отходообразователь. Кто вообще обязан оформлять документацию на отходы, те же самые паспорта, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение? Кто обязан представлять отчеты по форме №2-ТП (отходы), отчет по производственному экологическому контролю, декларацию о плате за НВОС, сведения в кадастр? Совет

Право собственности на отходы определяется в соответствии с гражданским законодательством, о чем нам говорит положение ст. 4 Закона №89-ФЗ. На этом положении природопользователи обычно делают больший акцент, чем на том, кто же все-таки несет ответственность за образованные отходы.

Отходы – это имущество. Безусловно, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом, как сказано в ст. 209 ГК РФ. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором (ст. 210 ГК РФ).

Кто обязан осуществить отнесение соответствующих отходов к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения в установленном порядке? Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I – IV классов опасности (п. 1 ст. 14 Закона №89-ФЗ).

Кем должна быть осуществлена паспортизация отходов I – IV классов опасности? Индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются отходы I – IV классов опасности.

Кто обязан обеспечить представление полной, достоверной, актуальной информации и своевременность ее размещения в ФГИС ОПВК? Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются ОПВК.

Кому необходимо устанавливать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение? Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I и II категорий, в результате которых образуются отходы (пп. 1, 2 ст. 18 Закона №89-ФЗ).

Это же касается учета в области обращения с отходами, платы за НВОС, если мы говорим, естественно, об отходах, не относящихся к ТКО, и очень многих других требований природоохранного законодательства, включая отчетность.

Природопользователями зачастую совершается глобальная ошибка, когда в договоре указывается, что при передаче подрядчику отходов также передается и право собственности на эти отходы, после чего непосредственные образователи этих отходов считают, что далее не обязаны нести ответственность за них. Это не так! При передаче собственности на отходы отходообразователи не перестают быть ответственными за оформление на них документов и дальнейшее обращение в рамках действующего законодательства РФ. Собственник отходов не равно отходообразователь. Да, отходообразователь априори является собственником образованных им отходов, но при передаче прав на собственность не перестает быть отходообразователем.

При передаче прав собственности на отходы отходообразователь продолжает нести ответственность в рамках Закона №89-ФЗ, при этом новый собственник вправе распоряжаться с приобретенными отходами так, как он пожелает, в т.ч. вправе не сообщать о своих дальнейших действиях с отходами отходообразователю, от которых он их получил. Именно это подставляет отходообразователя, потому что ему во всех отчетах необходимо будет заполнить графу «Образовано в отчетном периоде», а остальные графы, на что были переданы, заполнить уже не представляется возможным, если не имеется достоверных данных. Так, образованные отходы могут перекочевать в графу с накопленными на конец отчетного периода, когда по факту этого количества отходов не существует. При передаче прав собственности, когда отходообразователь хочет уйти от своих прямых обязанностей, будущему собственнику следует также передать еще и статус отходообразователя.

: договор продажи отходов не равно утилизация. Право собственности на отходы производства и потребления, которое имеет собственник, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества (Ч. 2 ст. 218 ГК РФ). По сути ГК РФ нисколько не ограничивает никого распоряжаться своим имуществом в виде отходов таким способом, т.е. продать, подарить, обменять и т. д. Но ограничение есть в Законе №7-ФЗ, а именно в ст. 51, которую уже цитировали. Совет

Таким образом, при продаже отходов в договоре все также должна быть обозначена цель передачи, которая следует из ст. 51 Закона №7-ФЗ, и отходообразователю все также важно знать и иметь возможность подтвердить конечное действие с отчуждаемыми отходами в рамках правового поля.

Пример 4. Договор на продажу вторсырья

Отходообразователь избавляется от макулатуры, картона и полиэтиленовой пленки путем ее продажи сторонней организации, в отчетах он ее никак не отображает, в том числе как образованную. При изучении такого договора выяснилось, что это договор на продажу вторсырья.

Вторичное сырье – продукция, полученная из вторичных ресурсов непосредственно (без обработки) или в соответствии с технологическими процессами, методами и способами, предусмотренными документами в области стандартизации РФ, которая может использоваться в производстве другой продукции и (или) иной хозяйственной деятельности (ст. 1 Закона №7-ФЗ).

Так, вторичное сырье – это продукция, произведенная из вторичных ресурсов, т.е. из отходов. Получается, что у отходообразователя заключен договор на продажу произведенной им продукции из отходов, что очень напоминает один из видов обращения с отходами, а именно утилизацию.

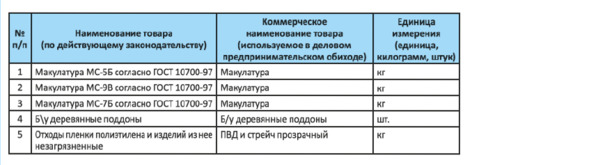

При этом в приложении было следующее (рис. 2.4):

Рисунок 2.4 – Пример приложения к договору

Марка МС-5Б, согласно ГОСТ 10700—97 «Макулатура бумажная и картонная. Технические условия», – это отходы производства и потребления гофрированного картона, бумаги и картона, применяемых в производстве, а по полиэтиленовой пленке совсем без стеснений указан конкретный вид отхода. Скорее всего, передаваемые материалы относятся к вторичным ресурсам, а не к вторичному сырью.

Опять же при продаже отходов в чистом виде передается и право собственности, а значит, новый собственник отходов вправе распоряжаться ими по своему усмотрению, что снова не выгодно для своих отчетов отходообразователю. При выяснении вопроса о том, на что идут приобретенные вторичные ресурсы, их покупатель оказался перекупщиком, а не утилизатором. Более того, он отказался давать информацию о том, кто реальный утилизатор данных видов отходов.

Ситуация не безвыходная. Есть решение. Например, можно заключить договор на утилизацию отходов с последующим выкупом полученной продукции или как минимум убедиться, что продажа осуществляется утилизатору, и прописать данный факт в условиях договора. Но в обоих случаях лучше всего предусмотреть форму акта утилизации отходов, в котором будут указаны наименования видов отходов, их коды в соответствии с ФККО, вес, который был утилизирован.

Раздел 3. Классификация и паспортизация отходов

Тема 3.1 Классификация отходов

Отходы можно классифицировать по различным признакам: по агрегатному состоянию, по происхождению, по возможности повторного применения, по классу опасности для окружающей природной среды и т. д. Наиболее общим является деление по форме материального субстрата, в которой они находятся. По этому признаку отходы разделяют на вещественные и энергетические. К последним относятся механические колебания и волны, электромагнитные поля.

Отходы в вещественной форме различают:

– – газообразные, жидкие, твердые и условно твердые (пастообразные); по агрегатному состоянию

– – органические и неорганические; по химическому составу

– (происхождению) – бытовые и производственные (промышленные, сельскохозяйственные, промысловые); по генезису

– — вторичные материальные ресурсы, которые пригодны к эффективному использованию на данном этапе развития науки и техники и отбросы, которые не могут быть полезны на данном этапе развития науки и техники; по возможности применения

: – по возможности переработки и использования

– перерабатываются во вторичное сырье;

– возвратные – могут использоваться по другому назначению;

– безвозвратные – подлежат уничтожению или захоронению;

– – горючие и негорючие; по способности к самостоятельному горению

– отходы бывают: по происхождению

– органические остатки переработки продукции;

– отходы минералов и руд;

– отходы химической промышленности;

– строительные отходы;

– коммунальный мусор и бытовые отходы;

– (для человека и/или для окружающей природной среды): по классу опасности

– I класс – чрезвычайно опасные отходы;

– II класс – высоко опасные отходы;

– III класс – умеренно опасные отходы;

– IV класс – малоопасные отходы;

– V класс – практически неопасные отходы.

Возможны и другие признаки деления отходов.

Систематизация отходов по уровню их опасности для природной среды считается важнейшей классификацией. В зависимости от установленного класса определяются наиболее приемлемые способы сбора, хранения, перевозки и утилизации отходов.

В таблице 3.1 приведены критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды и степень вредного воздействия опасных отходов на окружающую природную среду.

Отходы в своем составе могут содержать вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью), или возбудителей инфекционных болезней, что представляет непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека. К обращению с такими отходами предъявляются специальные требования.

Отходы производства и потребления, образующиеся в процессе выполнения различных видов работ и услуг, различаются по степени опасности для окружающей природной среды и человека.

Таблица 3.1

Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды

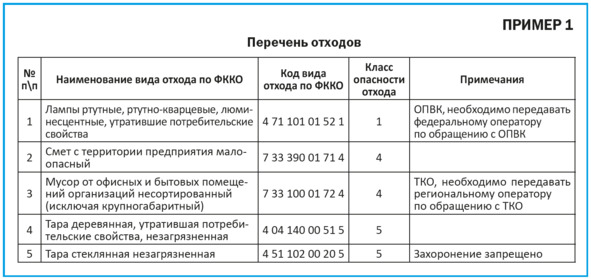

Предприятие, на котором образуются отходы, в соответствии с принятыми в РФ процедурами, обязано провести идентификацию всех образующихся видов отходов с присвоением кода и определить степень их опасности.

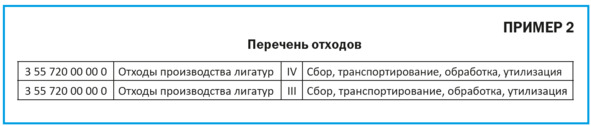

В России существует Федеральный классификатор отходов (далее – ФККО), в котором каждому виду отходов, в зависимости от источника его происхождения, присваивается идентификационный номер. На практике при отнесении отходов к конкретному классу опасности необходимо сопоставить образуемые отходы с отходами, включенными в Федеральный классификационный каталог отходов.

Каждый вид отхода, образующийся на территории РФ, должен быть включен в ФККО. ФККО является составной частью государственного кадастра отходов (далее – ГКО) и представляет собой перечень видов отходов, находящихся в обращении в Российской Федерации и систематизированных по совокупности классификационных признаков: происхождению, условиям образования (принадлежности к определенному производству, технологии), химическому или компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме. Каждому виду отходов в ФККО присваивается 11-значный код. Одиннадцатый знак 11-значного кода используется для кодирования класса опасности отходов в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду:

0 – для блоков, типов, подтипов, групп, подгрупп и позиций классификации отходов;

1 – I класс опасности;

2 – II класс опасности;

3 – III класс опасности;

4 – IV класс опасности;

5 – V класс опасности.

ФККО включает в себя 1067 групп, 90 подгрупп отходов. Из него исключены радиоактивные, биологические и медицинские отходы, которые регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

ФККО включает следующие блоки:

– Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства

– Отходы добычи полезных ископаемых

– Отходы обрабатывающей промышленности

– Отходы, потребления, производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства, не вошедшие в блоки 1 – 3, 6 – 9

– Резервный блок

– Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром

– Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору и обработке отходов

– Отходы строительства и ремонта

– Отходы при выполнении прочих видов деятельности, не вошедшие в блоки 1 – 3, 6 – 8

ФККО имеет шесть уровней классификации отходов, расположенных по иерархическому принципу в порядке убывания и отражающих:

– происхождение отходов по исходному сырью и по принадлежности к определенному производству, технологическому процессу (блок, тип, подтип, группа);

– химический и (или) компонентный состав отходов (подгруппа);

– агрегатное состояние и физическая форма отходов (позиция).

В блоки включаются типы отходов, обобщенные по классификационному признаку происхождения: отходы органические природного происхождения (животного и растительного); отходы минерального происхождения; отходы химического происхождения; отходы коммунальные.

Классификация отходов по типам, подтипам, группам, подгруппам и позициям отражает развернутое описание происхождения и состава отходов, а также их агрегатное состояние и физическую форму.

Конкретные виды отходов представлены в ФККО по наименованиям, а их классификационные признаки и классы опасности в кодифицированной форме по 11-значной системе (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Схема ФККО

Кодирование классификационных признаков вида отходов в ФККО осуществляется следующим образом:

X – блок,

XX – тип,

XXX – подтип,

XXXXXX – группа,

XXXXXXXX – подгруппа,

XXXXXXXXXX – позиция.

Для кодирования блоков, типов и подтипов, соответственно, используются цифры с 1 до 9; групп – с 1 по 999; подгрупп – с 1 по 99.

Девятый и десятый знаки 11-значного кода используются для кодирования агрегатного состояния и физической формы вида отходов:

00 – данные не установлены;

01 – твердый;

02 – жидкий;

03 – пастообразный;

04 – шлам;

05 – гель, коллоид;

06 – эмульсия;

07 – суспензия;

08 – сыпучий;

09 – гранулят;

10 – порошкообразный;

11 – пылеобразный;

12 – волокно;

13 – готовое изделие, потерявшее потребительские свойства;

99 – иное.

Одиннадцатый знак 11-значного кода используется для кодирования класса опасности вида отходов в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду:

0 – для блоков, типов, подтипов, групп, подгрупп и позиций классификации отходов;

1 – I-й класс опасности;

2 – II-й класс опасности;

3 – III-й класс опасности;

4 – IV-й класс опасности;

5 – V-й класс опасности.

Пример кодирования сведений о виде отходов: «Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до2,5%» приведен в таблице 3.2

Таблица 3.2

Пример кодирования сведений о виде отходов

При отсутствии сведений в ФККО класс опасности отхода для окружающей природной среды определяется расчётным или экспериментальным методом. Отнесение отходов к классу опасности для окружающей среды расчетным методом осуществляется на основании показателя (К), характеризующего степень опасности отхода при его воздействии на окружающую среду, рассчитанного по сумме показателей опасности веществ, составляющих отход, для окружающей среды (К). В случае отнесения отхода расчетным методом к V-му классу опасности необходимо его подтверждение экспериментальным методом. При отсутствии подтверждения V-го класса опасности экспериментальным методом отход может быть отнесен к IV-му классу опасности. Экспериментальный метод отнесения отходов к классу опасности для окружающей среды основан на биотестировании водной вытяжки отходов. i

Класс опасности для окружающей среды устанавливается на основании «Критериев отнесения отходов к I – V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 2014 г. №536.

Для установления класса опасности отхода применяется:

– либо Критерий (1) – степень опасности отхода для окружающей среды,

– либо Критерий (2) – кратность разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует.

Действие Критериев не распространяется на радиоактивные отходы, биологические отходы и медицинские отходы.

Степень опасности отхода для окружающей среды определяется по сумме степеней опасности веществ, составляющих отход (компоненты отхода), для окружающей среды.

Перечень компонентов отхода и их количественное содержание устанавливаются на основании сведений, содержащихся в технологических регламентах, технических условиях, стандартах, проектной документации, либо по результатам количественных химических анализов, выполняемых с соблюдением требований Федерального закона от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Определение кратности разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, основано на биотестировании водной вытяжки отходов. – исследование токсического действия на гидробионты водной вытяжки из отходов, полученной с использованием воды, свойства которой установлены применяемой методикой биотестирования при массовом соотношении отхода и воды 1:10. Биотестирование

Определение кратности разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, осуществляется по аттестованным методиках (методам) измерений, сведения о которых содержатся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

Определение класса опасности отхода осуществляется аккредитованными в установленном порядке организациями в соответствии с санитарными правилами. Состав отхода определяется производителем (собственником) отхода самостоятельно или с привлечением аккредитованных в установленном порядке организаций.

Класс опасности отхода может быть определен расчетным или (и) экспериментальным методом. Расчетный метод применяется, если известен качественный и количественный состав отхода и в литературных источниках имеются необходимые сведения для определения показателей опасности компонентов отхода. В противном случае определение класса опасности проводится экспериментально. Если полученный расчетным методом класс опасности отхода не удовлетворяет его производителя (или собственника), то класс опасности определяется экспериментально.

Определение класса опасности отхода производится для каждой партии отходов, вывозимых за пределы предприятия, на котором они образовались. При складировании отходов на полигонах (накопителях) предприятия отбор проб для определения класса опасности производится один раз в 3 года при условии неизменности технологического процесса и используемого сырья. При переходе на иные сырьевые ресурсы или при изменении технологии образующиеся отходы в обязательном порядке подвергаются определению класса опасности.

Данные по обоснованию класса опасности (токсичности) отхода представляются на утверждение в учреждения, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор в соответствующей территории Российской Федерации.

Для утверждения класса опасности заявитель отхода представляет сведения о производителе и (или) собственнике отхода, содержащие все реквизиты и материалы, обосновывающие отнесение токсичного отхода к классу опасности, с соблюдением следующих требований:

– наименование отхода должно соответствовать технологическому регламенту;

– сведения о составе отхода (по компонентам) должны быть представлены с указанием методик его определения и их погрешностей, заверенные руководителем организации, проводившей исследования с указанием документа ее аккредитации;

– данные по санитарно-гигиеническим и химическим показателям представляют по приведенной форме;

– при расчетном методе определения класса опасности отхода должно быть представлено заключение и отчет о результатах проведенных расчетов, заверенные руководителем организации, проводившей данную работу;

– при экспериментальном методе определения класса опасности отхода должно быть представлено заключение и отчет о результатах проведенных исследований, заверенные руководителем организации, проводившей данную работу.

Корреляция между двумя классификациями условна. Она действует для чрезвычайно и высоко опасных отходов. Для умеренно- и малоопасных отходов прямой корреляции между двумя классификациями не имеется.

Для присвоения кодов и наименований новым видам отходов с целью включения их в ФККО и подтверждения отнесения их к конкретному классу опасности юридическое лицо и индивидуальный предприниматель обязаны сформировать и представить перечень документов в территориальный орган Росприроднадзора. В этот перечень входят:

– заявление о подтверждении отнесения отходов к конкретному классу опасности;

– сведения о происхождении отходов по принадлежности к определенному производству, технологическому процессу или по принадлежности к продукции, в результате утраты потребительских свойств которой они произошли;

– копии актов отбора проб отхода, проведенного аккредитованной испытательной лабораторией, заверенные печатью и подписью уполномоченного должностного лица аккредитованной лаборатории;

– сведения об агрегатном состоянии и физической форме отходов;

– сведения о химическом или компонентном составе отходов и копии документов, подтверждающих эти сведения (протоколы исследования, способы определения химического или компонентного состава отходов посредством соответствующих измерений, проведенных аккредитованной лабораторией).

После рассмотрения и выдачи заключения Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» (ФГБУ «ФЦАО») о присвоении кодов и наименований новым видам отходов с целью включения их в ФККО территориальные органы Росприроднадзора принимают решение о подтверждении или невозможности подтверждения отнесения отходов к конкретному классу опасности. В случае принятия решения о невозможности подтверждения отнесения отходов к конкретному классу опасности территориальные органы информируют юридическое лицо и индивидуального предпринимателя, у которых образовались эти отходы, о причинах и конкретных мерах, которые следует предпринять для их устранения.