Полная версия

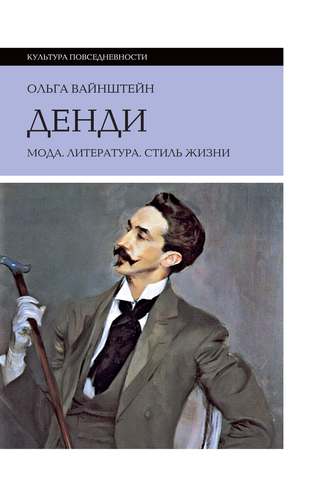

Денди: мода, литература, стиль жизни

Живое женское тело внушало викторианцам неподдельный мистический ужас – менструации, например, были не только непроизносимым словом, но и воспринимались как тяжелое и таинственное недомогание. Даже в просвещенных кругах некоторые детали женского тела были чем-то загадочным и жутким: известный критик Джон Рескин, как гласит предание, упал в обморок во время первой брачной ночи, увидев лобковые волосы на теле своей невесты. Женщины практически не получали врачебной помощи во время родов, смертность от которых была очень высока[224]. «Медицинский» взгляд и утопия прозрачности сменились полной непроницаемостью: женская плоть была таинственна, непознаваема и опасна и потому требовала надежных многослойных покровов.

В полном облачении викторианская дама напоминала тяжело вооруженного рыцаря – вес ее туалета составлял примерно 17 килограммов. Шляпы с цветами, накидки, зонтик, жакеты, не говоря уж о кринолине, – все это составляло весьма громоздкий антураж. Однако внешняя часть наряда была еще относительно несложной по сравнению с тем, что поддевалось под нее. Помимо корсета и кринолина женщины носили шелковые рубашки, чулки, несколько нижних юбок и особые раздвоенные, не сшитые между собой полоски материи на бедрах[225].

Пикантность ситуации состояла в том, что обычных дамских панталон просто не существовало, и таким образом забронированная со всех сторон викторианская женщина парадоксально оказывалась уязвимой как для насилия, так и для простуды. Закрытые панталоны под юбкой считались верхом неприличия, поскольку символически это означало бы узурпацию предметов мужского туалета. Облегающие панталоны, обеспечивающие свободу движений, оставались привилегией сильного пола, и такое положение продолжалось вплоть до 1880-х годов, когда дамы-спортсменки сели за руль велосипеда и появились первые образцы «рационального» платья[226].

В таком контексте нас не должно удивить, что самой непристойной частью женского тела в викторианской культуре считались… ноги. Упаси боже было ненароком увидеть лодыжки красавицы! Кринолин как раз и служил защитной мерой предосторожности для чувствительных викторианских джентльменов. Для обозначения ног использовались разнообразные эвфемизмы – так, в светском обществе было принято говорить «конечности» (limbs). В целях охраны общественной нравственности во время музыкальных концертов драпировались ножки рояля, чтобы у слушателей не возникало неприличных мыслей.

Благодаря столь гипертрофированному вниманию наиболее табуированная часть женской фигуры одновременно внешне оказывалась наиболее акцентированной и даже вызывающей. В костюме это выражалось в визуальном увеличении объема дамских юбок. Помимо кринолина для этого служили турнюры – подушечки, подкладываемые ниже спины, создававшие характерный горбик, украшенный всевозможными бантами, рюшами и складками материи. Кульминация этой тенденции – более поздний фасон юбки «фру-фру», названный так в подражание звуку шуршащего подола, который состоял из ряда оборок и воланов, образующих сзади живописные волны на дамском платье. В результате костюм семиотически функционировал и как рекламная упаковка дамской стыдливости, и как тайная проекция мужских страхов и желаний.

Как видим, кринолин в культуре XIX века выступает как идеологическая противоположность туники. Туника и кринолин представляют две антиномические модели в истории европейского костюма и женской телесности XIX столетия.

V. Дендистская телесность

Телесный канон XIX века

Подлинный дендизм – продукт сочетания артистического темперамента и прекрасного тела в границах моды.

Сэр Макс БирбомАнглийский эссеист и критик Уильям Хэзлитт в своем очерке «On the look of a gentleman» (1821) дает весьма любопытное, можно сказать, культурно-антропологическое описание внешних физических признаков джентльмена: «Привычное самообладание определяет наружность джентльмена. Он должен полностью управлять не только выражением лица, но и своими телодвижениями. Иными словами, в его виде и манере держаться должно ощущаться свободное владение всем телом, которое каждым изгибом подчиняется его воле. Пускай будет ясно, что он выглядит и поступает так, как хочет, без всякого стеснения, смущения или неловкости. Он, собственно говоря, сам себе господин… и распоряжается собой по своему усмотрению и удовольствию…»[227] Описанный Хэзлиттом канон – идеал XIX столетия. Тело джентльмена, по Хэзлитту, – послушный инструмент, которым он владеет как профессионал: непринужденно и с приятностью. Но далее Хэзлитт, чувствуя, что это эффектное, но слишком общее определение, еще вносит дополнительные разграничения.

«Дело тут не только в легкости и в личном достоинстве. Требуется добавить retenuе[228], элемент обдуманного декора к первому и некоторую «фамильярность взгляда, гасящую внешнюю строгость»[229] ко второму, чтобы соответствовать нашему пониманию джентльмена. Вероятно, благопристойность (propriety) – самое точное слово применительно к манерам джентльмена; элегантность необходима утонченному джентльмену; достоинство – знатному человеку, а величие – королям»[230]. В этих афористических характеристиках Хэзлитта легко уловить, как он различает тип денди и джентльмена: денди у него соответствует «утонченному джентльмену», которому свойственна элегантность.

Пример подобной элегантности для Хэзлитта – лорд Уэллесли. Он поясняет: «Элегантность – нечто большее, чем отсутствие нескладности или стеснения. Она подразумевает четкость (precision), блеск и изысканность манер, что создает эффект живости и воодушевления, не нарушая учтивости»[231]. Как видим, общее впечатление от внешности джентльмена неразрывно связано с манерами, костюмом и умением преподнести себя. Поэтому практически невозможно говорить о красоте и владении телом в отрыве от историко-культурного контекста.

Элегантность и подвижность

В любую эпоху немаловажное значение для элегантности имел тип одежды, определявший допустимую меру телесной подвижности. Напомним, что исторически каждый костюм подразумевал определенную серию жестов, ограничивая одни движения и санкционируя другие. Так, дамские панье[232] XVIII века не позволяли опустить руки, и подобное ограничение принималось как норма. Только к концу XIX века появилось первое «реформированное» платье, в котором можно было кататься на велосипеде, но даже в 20-е годы XX столетия Коко Шанель приходилось спорить с мужчинами-кутюрье, на полном серьезе недоумевавшими, зачем делать свободные проймы: неужели женщине надо поднимать руки?

Мера телесной свободы зависела и от тесноты костюма, и от эластичности тканей: например, в английском костюме первых десятилетий XVII века отказываются от старых каркасных форм и начинают использовать новые эластичные материалы, что приводит к совершенно новой манере держаться: «Дворянин теперь в общении с окружающими не только не стоял “столбом”, но, слегка наклонившись и немного выдвинув вперед правую ногу, “держал корпус” едва уловимым легким движением, которое позволяло, не задерживая разговор, лишь перекинуться несколькими словами с кем-либо из окружающих. Этот новый облик английского аристократа, простой и непринужденный, возник потому, что… промышленность здесь была уже настолько совершенна, что появилось много тканей, обладающих большой степенью эластичности»[233]. В этом дотошном описании, принадлежащем перу М.Н. Мерцаловой, схвачен тонкий алгоритм: мужская элегантность начинает ассоциироваться с телесной подвижностью. Этот бином ложится в основу идеала светского человека, который обладает особой ловкостью, позволяющей в любой ситуации сохранять отточенность жестов.

О. Верне. Щеголь. 1811 г.

Так, в романе «У Германтов» Пруст рисует портрет молодого денди-аристократа Сен-Лу. В ресторане Сен-Лу выбирает кратчайший путь между столиками и двигается, балансируя, по спинке скамьи, чтобы передать Марселю теплый плащ. По пути он перепрыгивает через электрические провода «так же ловко, как скаковая лошадь перескакивает через барьер». Все посетители ресторана застывают в восхищении перед его искусной вольтижировкой. Марсель видит в этой грациозной пробежке проявление аристократической телесности; с его точки зрения, бессознательное физическое изящество – следствие благородного происхождения. Эта врожденная гибкость делает тело Сен-Лу «мыслящим и прозрачным», сообщает «легкой пробежке Сен-Лу загадочную прелесть, какой отличаются позы всадников на фризе»[234]. Тело Сен-Лу как квинтэссенция аристократизма даже более важно для Марселя, чем душевные качества приятеля. В его манерах он усматривает «остатки древнего величия» предков: простоту, непринужденность, пренебрежение к материальным ценностям. С этой трактовкой согласен и Мераб Мамардашвили. «Прыгающий Сен-Лу есть спиритуализированная игрушка идеи аристократа, если я рассматриваю эту идею как прозрачное тело», – говорил он в своих лекциях о Прусте[235]. Здесь перед нами уже не просто красивое тело, а сословно-красивое тело. Это особый концепт, мистический фантом прекрасного и благородного аристократизма.

На самом деле светская элегантность и телесная ловкость Сен-Лу были, разумеется, не врожденными качествами, а достигались за счет интенсивных тренировок. Не говоря уж о том, что Сен-Лу по сюжету – военный и владеет искусством верховой езды, он наверняка обучался танцам.

В ряду светских умений танцы стояли на первом месте, оптимально сочетая в себе как физические упражнения, так и развитие музыкальных способностей и чувства ритма. Мальчики и девочки в обязательном порядке учились танцевать, а это на всю жизнь закладывало навыки прямо держаться и грациозно двигаться. Как справедливо замечает Р.М. Кирсанова[236], позы людей на старых портретах часто восходят к танцевальным навыкам: умение держать спину, прямаяпосадка головы, разведенные в стороны локти, балетная «выворотность» ног – все это предписывалось учебниками танцев. Красивая осанка считалась первейшим педагогическим требованием и приравнивалась к моральной добродетели: считалось, что человек с прямой спиной уж точно имеет внутри твердый «нравственный стержень». Именно по этим тонким признакам узнавался человек благородного происхождения. Отсюда и неуловимое сходство портретов знатных людей одной эпохи. «Изящество поз в повседневной жизни становилось своеобразным знаком сословной принадлежности, более точным признаком “подлинности”, нежели костюм или прическа», – пишет Р.М. Кирсанова. Не случайно в российской живописи «сцепленные пальцы рук или сутулые плечи можно встретить только у художников второй половины XIX столетия, когда моделью живописцу стали служить люди, не имевшие должной школы (некоторые герои Крамского, Перова или Ярошенко)»[237].

Светская дисциплина обязывала человека владеть набором определенных навыков. Решающий внешний признак, как мы уже говорили, – осанка. Но помимо умения держать спину он должен непринужденно обращаться с мелочами – тростью, шляпой, табакеркой, чашкой кофе, изящно носить костюм, ловко двигаться в компании. «Когда все были уже в столовой, ко мне подошла герцогиня Германтская, – ей хотелось, чтобы я повел ее к столу, и я не ощутил ни малейшей робости, хотя, подойдя к ней не с той стороны, с какой требовалось по этикету, вполне мог бы оробеть, если бы эта охотница, своей неподдельной грацией обязанная врожденной гибкости мускулов, заметив мою оплошность, не рассчитала оборот вокруг меня до того верно, что я почувствовал, как движение ее руки, которая легла на мою, совершенно безошибочно определило ритм последующих движений герцогини, изящных и точных. Мне тем легче было им подчиниться, что Германты не кичились своей грациозностью, как не кичится образованный человек своей образованностью, и потому в его обществе вы не так робеете, как в обществе невежды»[238]. «Незаметность» грациозности герцогини Германтской – аналог дендистского принципа «заметной незаметности» в костюме.

Типичное описание аристократических талантов можно найти у Бальзака, когда он рисует портрет денди Анри де Марсе (прототипом этого героя был граф д’Орсе): «Этот молодой человек с юношески свежим лицом и с детскими глазами обладал храбростью льва и ловкостью обезьяны. На расстоянии десяти шагов, стреляя в лезвие ножа, он разрезал пулю пополам; верхом на лошади воплощал легендарного кентавра; с изяществом правил экипажем, запряженным цугом; был проворен, как Керубино[239]; был тих, как ягненок, но свалил бы любого парня из рабочего предместья в жестокой борьбе “сават” или на дубинках; играл на фортепьяно так, что в случае нужды мог бы выступать как музыкант, и обладал голосом, который у Барбаха приносил бы ему пятьдесят тысяч франков в сезон»[240].

Подобный универсализм светского человека преподносится Бальзаком как редкое исключение: не будем забывать, что Анри де Марсе – прежде всего денди-аристократ, наделенный уникальной красотой. В первые декады XIX века дендистское владение телом подкреплялось солидной спортивной подготовкой. Многие денди прошли через армейскую школу, что обеспечивало как минимум осанку, умение носить мундир и ездить верхом. Как мы помним, Браммелл в юности служил в драгунском полку, а его близкий приятель-остроумец лорд Алванли был гвардейским офицером и участвовал в малоудачной Уолчеренской экспедиции с целью отбить Антверпен у французов в 1809 году.

В XIX веке были очень популярны соревнования по ходьбе, бегу и верховой езде. Чаще всего они проводились на спор, под немалые денежные залоги. Лорд Алванли в 1808 году пробежал милю меньше чем за 6 минут по Эджвэрской дороге и выиграл 50 гиней. Это был еще довольно скромный выигрыш: в сентябре 1807 года один офицер выиграл на пари 1000 гиней, проскакав на лошади от Ипсвича до Лондона за 4 часа 50 минут расстояние в 70 миль.

Другие рекорды отличались нестандартной постановкой задачи: в марте 1808 года ученик шляпника 19 раз обежал ограду вокруг собора Святого Павла в Лондоне, но сумма пари была невелика: 20 гиней. А капитан Баркли прошел 1000 миль за тысячу часов, что заняло у него 42 дня, и получил 100 000 фунтов. Спорт, как и карточные игры, был азартным развлечением и нередко способствовал обогащению.

Знаменитым спортсменом эпохи Регентства в Англии был Джон Джексон, владелец гимназии на Олд Бонд-стрит. Сам лорд Байрон брал у него уроки бокса. «Джентльмен Джон», как его все называли, был атлетом-универсалом: он бегал на короткие дистанции, занимался прыжками и борьбой. Джексон передвигался по Лондону (это замерялось!) со скоростью пять с половиной миль в час. Во время его показательных выступлений наибольшим успехом пользовался следующий номер: Джон подвешивал груз в 84 фунта (около 37 килограмм) к мизинцу и писал свое имя. Он, однако, не зарабатывал денег за счет пари. Его представления часто имели благотворительный характер: в 1811 году сборы пошли на помощь пострадавшим от войны с Португалией, в 1812 году – в поддержку английских солдат, попавших в плен во время Наполеоновских войн. 15 июня 1814 года Джон боксировал на спортивном празднике в честь российского императора Александра I и прусского фельдмаршала Блюхера. Во время коронации Георга IV он возглавлял спортивный парад, участники которого были одеты в костюмы королевских пажей.

Тело Джона Джексона вызывало всеобщее восхищение. Современники называли этого спортсмена «the finest formed man in Europe» – «мужчиной с самым лучшим телосложением в Европе». При росте 183 сантиметра он весил 89 килограммов, у него был «благородный разворот плечей, тонкая талия, сильные икры, округлые колени и маленькие, изящные кисти рук»[241].

Сознавая свою красоту, Джексон одевался подчеркнуто театрально, предпочитая нарочито броские цвета. Он носил ярко-красный сюртук, отделанный золотой вышивкой, рубашку с кружевными оборками, голубую атласную жилетку, шляпу с широкой черной лентой, короткие штаны до колен из буйволовой кожи, полосатые белые шелковые чулки и туфли-лодочки со стразами на пряжках. Костюм этот сразу обращал на себя внимание не только своей декоративной пестротой, но и нарочитым архаизмом: это был утрированный стиль XVIII столетия, что, очевидно, призвано было подчеркнуть уникальность известного спортсмена. Он не хотел сливаться с толпой и позиционировал себя как человек прошлого, великан – Гулливер среди лилипутов. По свидетельствам современников, когда он шел по улице, мужчины смотрели на него с завистью, а женщины с восхищением. Хотя в свое время Джон Джексон был кумиром, ныне он мало кому известен, и оттого нам было тем более приятно рассказать о нем.

Охотничий костюм французского денди. 1833 г.

Денди-спортсмены

В британском дендизме изначально конкурировали два течения: «спортсмены» и «красавцы» (щеголи). «Спортсмен» именовался «Buck» (парень), а «красавец» – «Beau» (букв. «красивый» – заимствование из французского), он являл собой в начале XIX века модернизированный вариант прежнего типа щеголя. Эти два типа, хотя частенько сосуществовали в светской жизни, на самом деле были очень непохожи друг на друга. «Красавцы» не отличались особой любовью к спорту и с презрением относились к «парням». Они уделяли много времени моде и уходу за собой, стараясь быть эстетами до кончиков ногтей. Лучшим развлечением для них был неторопливый променад в городе, посещение любимого антикварного магазина или визитк портному. Денди-красавцы презирали «грубые» сельские развлечения вроде охоты на лис или скачек с препятствиями. (Вспомним, что чистюля Бо Браммелл даже пытался вносить поправки в устав клуба Ватье, чтобы запретить вход в клуб сельским джентльменам, пахнущим конюшней.)

Денди-спортсмены, напротив, увлекались лошадьми, охотой, боксом. В то время многие лорды имели «своих» боксеров, которые выступали под их патронажем. Аристократы спонсировали этих спортсменов и сами брали уроки бокса, как Байрон. Спортивные щеголи проводили время между конюшней и боксерскими залами – кстати, самый известный в Лондоне зал на Олд Бонд-стрит как раз принадлежал нашему старому знакомому – атлету Джону Джексону.

Конан Дойль в романе «Родни Стоун» упоминает обычаи этого круга: «В те времена, если джентльмен хотел прослыть покровителем спорта, он время от времени давал ужин любителям; такой вот ужин и устроил дядя в конце первой недели моего пребывания в Лондоне. Он пригласил не только самых в ту пору знаменитых боксеров, но и великосветских любителей бокса… В клубах уже знали, что на ужине будет присутствовать принц, и все жаждали получить приглашение»[242].

Подобный ужин – лишь мелкий штрих к портрету британских денди-спортсменов.

В уже упоминавшейся книжке Пирса Эгана[243] были подробно описаны и балы, и игорные дома, и увеселительные парки, и занятия боксом, и аукционы лошадей. Многие из тогдашних развлечений могут показаться странными современному читателю. Так, среди излюбленных забав начала XIX века были популярны «gentleman coaching» – скоростные поездки в конных экипажах. Многие молодые модники обожали лично управлять экипажем, и для них это было главным жизненным увлечением, престижным хобби. Денди-спортсмены, специализирующиеся на «gentleman coaching», имели прозвище «Whips» («кнуты»). Район их передвижений не ограничивался элитарным Вест-Эндом – напротив, они лихо разъезжали по всему Лондону и были любителями породистых лошадей и хороших экипажей. Будучи городскими жителями, «Bucks» тем не менее проповедовали ценности сельских джентльменов: главным для них было разбираться в конских и собачьих породах, лихо водить экипаж и при случае уметь дать сдачи.

Типичный день денди-спортсмена описан Кристианом Геде: «Он встает не раньше одиннадцати, после легкого завтрака надевает редингот и идет на конюшню. Там он беседует по всем каждодневным вопросам со своим грумом и кучером и отдает им сотни приказаний. Затем щеголь едет прогуляться или верхом, или в собственном экипаже с двумя грумами, катается по всем модным улицам и по Гайдпарку, посещает магазины поставщиков седел и лошадиной сбруи. Непременный пункт маршрута – заезд в Таттерселл[244], где он встречается с друзьями и обсуждает сравнительные достоинства разных лошадей… около трех он направляется в модный отель на ланч и к пяти прибывает домой. Его уже ждет камердинер с приготовленным костюмом, он приводит себя в порядок, одевается и к семи часам едет на обед. В девять он в опере, однако отнюдь не для того, чтобы смотреть спектакль, а чтобы показать себя и флиртовать с леди, сидящими в ложах. После оперы – два-три светских раута, и к четырем часам он возвращается домой, совершенно изможденный»[245].

Правя экипажами, щеголи изощрялись в искусной езде по узким лондонским улочкам. Модными экипажами были низкий «Tilbury» и «Dennett», подходившие для повседневных поездок. Для парадных же выездов применяли фаэтон, запряженный четверней. Принц Уэльский ездил в экипаже с шестеркой лошадей.

Особым шиком считалось подражание кучерским манерам: уметь ругаться, как извозчик, и сплевывать сквозь зубы. Иные денди даже специально удаляли себе один из передних зубов, чтобы плеваться, как профессионалы. Один энтузиаст по имени мистер Акерс не только удалил себе зуб, но и заплатил затем 50 гиней известному кучеру Дику-Исчадью-Ада, чтобы он обучил его заправски плеваться жевательным табаком. Весьма высоко котировалось и умение непринужденно изъясняться на жаргоне лондонских кокни.

Денди-спортсмены объединялись в специальные клубы: «Barouche club», «Defiance club», «Tandem club». Особенно популярны были клубы «Четверка» и «Кнут» («Four in hand», «Whip club»). Члены этих клубов имели специальную униформу: они носили однобортный темно-зеленый редингот с удлиненной талией и с желтыми пуговицами, жилеты в желтую или синюю полоску, белые бриджи, короткие сапожки и остроконечную шляпу с широкими полями. В петличку заправляли букетик мирта или герани[246]. Некоторые «кнуты» считали особым шиком одеться в тон лошадиной упряжи, так чтобы кучер с экипажем составляли ансамбль. Самым знаменитым из этих клубов был «Four in hand». Как свидетельствует Джон Тимбс, «экипажи членов клуба “Четверка” отличались элегантностью и были легче, чем почтовые. В них запрягали самых красивых и породистых лошадей, которых только можно было сыскать. Владелец, знатный джентльмен высокого положения, обычно сам управлял экипажем, одеваясь для этого выезда как кучер почтовой кареты. Согласно уставу, все члены клуба выезжали в полдень в город, направляясь от Пикадилли к Виндзорской дороге, а лакеи на запятках трубили в серебряные рожки»[247]. «Намеренно нарушая классовые роли… клубы типа “Четверки” функционировали на границе дендизма, спорта и театральной культуры», – замечает Майкл Геймер[248].

Знатные аристократы почитали за честь, если их принимали за кучеров. Как объяснить этот парадоксальный факт? Рискуя модернизировать материал, мы можем предположить, что игры с намеренным подражанием низшим классам и увлечение скоростью в чем-то предвосхищают субкультуру байкеров и гонки «Ангелов ада» в XX веке. Скорость всегда связана с ореолом престижности и опасности – быстрая езда в каретах представляла в то время единственно возможный в городской обстановке экстрим.

Кроме того, тут стоит вспомнить о повсеместной популярности конного спорта в Англии: ведь именно в XVIII столетии умелая верховая езда приобретает статус публичного зрелища. В 1768 году в Лондоне бывший кавалерист Филип Эстли создает первый конный цирк на базе собственной школы верховой езды[249], а его конкурент Чарльз Дибдин в 1780 году открывает «Королевский цирк». Поход в цирк становится любимым развлечением горожан. Конный номер обеспечивает аншлаг даже в театре – в лондонском Ковент-Гардене в спектакле «Синяя борода» (1811) была введена специальная конная сцена, где участвовали 20 лошадей, – это резко повысило сборы.

Однако эти факторы еще не полностью объясняют, почему аристократы не боялись опрокидывать сословную иерархию, подражая кучерам и в костюме, и в манерах. Ответ на этот вопрос надо искать в расстановке классовых акцентов в английском обществе эпохи Регентства. Знатные лорды были настроены явно антибуржуазно – коммерсантам и банкирам был закрыт вход в элитарные клубы и светские салоны. Но в то же время они не брезговали общаться с простыми людьми, по примеру сельских джентльменов, знающих в лицо всех работников и слуг своего поместья. А если этот «простой человек» (кстати, дежурный герой поэтов-романтиков, не устоявших перед его обаянием) к тому же обладал полезными навыками – спортивностью, умением водить экипаж и разбираться в породах лошадей и собак, то игровое «заимствование» его стиля приобретало характер социальной бравады[250].

В начале XIX века аристократы привечали, как мы помним, не только кучеров, но и боксеров. Ужин для боксеров, о котором говорилось в начале, устраивается в простонародном кабаке: «Заведение “Карета и кони” было хорошо известно любителям спорта, его держал бывший боксер-профессионал. Этот низкопробный трактир мог удовлетворить только самым богемным вкусам. Люди, пресыщенные роскошью и всяческими удовольствиями, находили особую прелесть в возможности спуститься в самые низы, так что в Ковент-Гардене или на Хеймаркет под закопченными потолками ночных кабаков и игорных домов зачастую собиралось весьма изысканное общество – это был один из многих тогдашних обычаев, которые теперь уже вышли из моды. Изнеженным сибаритам нравилось иной раз махнуть рукой на кухню Ватье, Уда, на французские вина и пообедать в портерной грубым бифштексом, запивая его пинтой эля из оловянной кружки, – это вносило разнообразие в их жизнь»[251]– таковы нравы Регентства в изложении Конан Дойля.