Полная версия

Денди: мода, литература, стиль жизни

В уже цитированном романе «Родни Стоун» описывается состязание между двумя лордами – великосветскими кучерами. Один из них – сэр Джон Лейд, о котором говорится, что, «окажись он в трактире, среди настоящих кучеров, он вполне сошел бы там за своего, и никто бы не догадался, что это один из богатейших землевладельцев Англии»[252]. Сэр Джон женился на дочери разбойника Летти (вот еще один пример «социалистических» настроений!), которая разделяла его хобби – обожала быструю езду и умела ругаться отборнейшей бранью. Его соперником в романе выступает изысканный денди сэр Чарльз Треджеллис, обладатель великолепной коляски «с двумя крепкими, запряженными цугом лошадьми, шерсть которых блестела и переливалась на солнце». Сэр Чарльз не бранится последними словами – он изображен как изысканный денди, чистюля и конкурент Браммелла в вопросах моды. Он выигрывает гонки, строго следуя законам джентльменской чести, в то время как леди-разбойница пытается нарушить правила, и в результате рискованного маневра ее лошадь получает ранение. Здесь мы видим важнейший критерий, разделяющий аристократов, подражающих «кучерам», и простонародных любителей скачек: кодекс джентльменской чести.

Денди – спортсмен

Многое объясняет в этой сфере история знаменитого Жокей-клуба. Традиционно скачки проводились в Ньюмаркете, здесь со времен Иакова I (начало XVII века) на местном ипподроме проводились бега, и все делали ставки[253]. Ньюмаркет был чрезвычайно популярен как среди бедных, так и богатых, ставивших порой очень крупные суммы; но, увы, на скачках процветало мошенничество, твердых правил не существовало. С этой ситуацией пытались бороться даже с помощью парламентских биллей, но и они оказались неэффективными – жулики ловко обходили все попытки контроля. Наконец в 1752 году в Нью-маркете был создан Жокей-клуб, объединивший самых влиятельных аристократов, чьи лошади регулярно участвовали в бегах. В те времена владельцы сами выступали на скачках – наемные профессиональные жокеи появились немного позднее. Именно это лобби знатных коневладельцев сумело переломить ход событий и учредило ряд строгих правил – от взвешивания жокеев до порядка приема ставок. Тем самым была продемонстрирована важная закономерность: «Жокей-клуб показал, что даже в столь подверженном коррупции спорте, как бега, самым действенным методом контроля выступает произвольное управление группы людей, чей авторитет непререкаем, поскольку подкрепляется их социальным статусом и богатством. Это делает их вердикты справедливыми и беспристрастными, в то время как закон и полиция бессильны»[254]. В итоге неофициальный контроль лобби уважаемых людей оказался наилучшим способом наведения порядка.

Свод правил для скачек, введенных аристократами, стал работать как спортивный кодекс чести, объединяющий джентльменов. Жокей-клуб долго не публиковал списки своих членов, но всем было известно, что в его ряды входят самые влиятельные английские лорды во главе с членами королевской семьи. Это способствовало расцвету скачек как важнейшего светского развлечения: в 1780 году двенадцатый граф Дерби учреждает прославленные бега, носящие его имя.

К концу XVIII века аристократы все чаще стали нанимать профессиональных жокеев для участия в скачках, и тем самым утвердился еще один существенный принцип, действующий до сих пор: «Профессионалы должны выступать под контролем известных любителей с незапятнанной репутацией – эта модель легла в основу управления спортом, сначала на национальном уровне, а потом и на международном»[255].

Аристократы были патронами скачек точно так же, как леди-патронессы управляли клубом Олмакс[256]. Они строго следили за надлежащим исполнением правил и, если замечали малейшие проявления нечестности, сразу изгоняли провинившихся. Жертвой их строгости пал даже принц Уэльский. В 1791 году его лошадь Escape была снята с соревнований после громкого скандала со ставками, в котором фигурировал жокей принца Сэм Чифни. После этого расстроенный принц продал всех своих скаковых лошадей и отказался от дальнейшего участия в скачках.

Со временем популярность Жокей-клуба росла: члены клуба выкупили территорию ипподрома в Ньюмаркете, так что их неформальная власть получила четкое экономическое подкрепление. Были учреждены престижные бега «Две тысячи гиней» и «Тысяча гиней». Жокей-клуб выпускал «Календарь скачек» и «Племенную книгу лошадей» – эти издания изучались от корки до корки в каждом аристократическом доме.

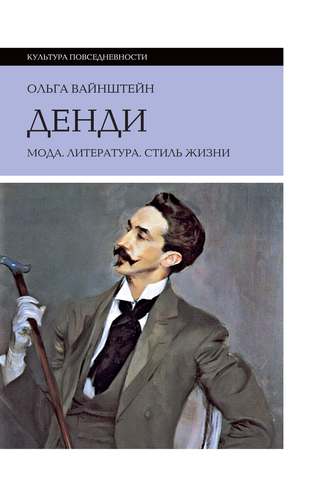

Престижность конного спорта к концу XVIII столетия была уже столь высока, что Жокей-клуб сделался своего рода культурной эмблемой Англии. Костюм для верховой езды существенно повлиял на мужскую моду – британский riding coat превратился в универсальный французский «редингот». Жокейские сапожки и светлые панталоны прочно закрепились в мужской моде не только в Англии, но и во Франции, где в середине 1790-х годов наблюдается новый всплеск англомании в мужском костюме. На известном портрете Пьера Серизиа кисти Давида (1795) отчетливо видно влияние британского стиля: на месье Серизиа – темно-зеленый редингот и светлые замшевые панталоны, а в руке он держит хлыстик для верховой езды.

В 1834 году, когда Францию накрыла следующая волна англомании, в Париже был наконец-то создан свой Жокей-клуб[257]. Среди его основателей был известный знаток конного спорта лорд Сеймур, которого называли «отцом французского ипподрома». Во многом благодаря его деятельности в это десятилетие во Франции возникла мода на все английское, и среди парижских денди стало считаться шиком разбираться в лошадях. «Чтобы стать львом или денди, необходимо, среди прочего, быть членом Жокей-клуба и сломать себе одно или несколько ребер на скачках с препятствиями. Между тем на практике многие из членов клуба никогда не участвовали ни в каких скачках и довольствовались тем, что уделяли большое место лошадям… в разговорах»[258]. Так что среди французов настоящих денди-спортсменов оказалось не так уж много. Ну а в Англии денди-красавцы принципиально не стремились заниматься конным спортом, воспринимая лошадь скорее как модный аксессуар. В лучшем случае они неспешно катались по лондонским улицам в небольшом удобном фаэтоне «визави» или делали ставки на скачках. Рисковать своей красотой отнюдь не входило в их планы.

Разделение на два типа денди отчетливо работает в британской культуре начала XIX века. Но не стоит забывать, что оба типа – красавцы и спортсмены – исторически менялись. Родословная «красавцев» восходит к традиции английского щегольства XVII–XVIII столетий, а к концу XIX века «красавец» превратился в денди-эстета. Были, естественно, и блистательные исключения: знаменитый денди середины столетия граф д’Орсе счастливо сочетал в себе обе ипостаси – и красавца, и спортсмена.

Дендистские жесты и гангстерский стиль

Пластика танцевальных поз обеспечивает самодостаточную замкнутость денди. Телесный канон дендизма – гладкая защитная скорлупа элегантных жестов, экономия самовыражения – отсюда логически вытекает и отчужденность, и непредсказуемость, провозглашенная в правиле «сохраняя спокойствие, поражать неожиданностью».

Жесты подлинного денди отличаются минимализмом, но за скупостью рисунка здесь проступает особая смысловая нагрузка. Бо Браммелл величественно кивал своим знакомым, сидя у окна клуба Уайтс. Из этой же серии демонстративных жестов – открывание табакерки виртуозно выверенными движениями, так чтобы показать изящные манжеты.

Трактаты по элегантности того времени категорически не советовали своим читателям размахивать руками, задирать руки над головой, засовывать их в карманы[259]. Рекомендовалось занять руки какой-нибудь изящной мелочью – тростью, табакеркой или моноклем. По экономной эффективности жестов денди можно сравнить с гангстером, щелчком пальцев решающим судьбу человека. Ролан Барт, анализировавший гангстерскую поэтику непринужденности, заметил, чтоза подобными лаконичными жестами стоит солидная культурная традиция, «начиная с античных богов, решавших человеческие судьбы кивком головы, и кончая волшебной палочкой в руках феи или фокусника»[260]. Смысловая наполненность скупых гангстерских жестов объясняется тем, что они прямо указывают на действие, часто минуя инстанцию слов. «Но чтобы в жесте обозначилась полная слиянность с поступком, – продолжает Ролан Барт, – необходимо сгладить в нем полную эмфазу, истончить его почти до полной незаметности, чтобы по своему объему он был не более чем связью между причиной и следствием»[261].

Экономика дендистского жеста работает по тем же законам, и подобная «истонченность» – одно из проявлений общего принципа «заметной незаметности», когда информация считывается по деталям. Внимание к знаковой детали, но не в одежде, а в сфере телесности – это и есть основа восприятия минималистского жеста. Перформативность дендистского взгляда, значимость визуальных жестов отсылает все к той же тенденции.

Наконец, минимализм дендистских жестов структурно подобен лаконизму дендистского слова. Денди никогда не будет повторять дважды или надоедать занудным многословием. Излюбленный жанр высказываний денди – краткая остроумная реплика, которая порой прямо увязана с жестом: «Я вел его под руку всю дорогу от клуба Уайтс до Ватье» – жест символической заботы о молодом человеке.

Итак, дендистские жесты – идеальное воплощение принципа экономии, намеренного минимализма в сфере телесности.

Непроницаемое лицо

В учебниках танцев подробно описывалось выражение лица, приличествующее благородному человеку: чуть приподнятый подбородок, прямой взгляд, означающий «приятную веселость», полуулыбка, при которой зубы остаются закрытыми. Самый интересный эффект такого канонического изображения – таинственность мерцающего взгляда на портретах XVIII века, что связано с известным приемом следящего зрачка.

Имеет смысл сопоставить эти наблюдения с типологией лица джентльмена, которую дает все тот же Уильям Хэзлитт: «Выражение лица джентльмена или хорошо воспитанного светского человека отличается не столько утонченностью, сколько подвижностью; чувствительностью или энтузиазмом в той же мере, сколь и равнодушием: оно скорее свидетельствует о присутствии духа, чем об интеллектуальном усилии (enlargement of ideas). В этом смысле оно несходно с лицом героя или философа. Вместо сосредоточенности и целеустремленности ввиду великого события оно рассеивается и распадается на бесчисленное множество мимолетных выражений, приличествующих различным незначительным ситуациям: вместо отпечатка общей идеи или работы мысли, Вы видите мелкие, банальные, осторожные, подвижные черты, выдающие осознанное, но скрытое самодовольство»[262]. В этом пассаже интересна отмеченная Хэзлиттом игра выражений на лице: это очень тонкое наблюдение с богатым будущим в философии нашего века.

Из этой же серии – «фамильярность взгляда, гасящая внешнюю строгость»: выражение лица светского человека все время «бликует», мерцает, по нему пробегают и сталкиваются мгновенные, парадоксально противоречивые выражения. Сам Хэзлитт называет описанный феномен «telegraphic[263] machinery of polite expression» – «быстрой машинерией вежливых выражений»[264].

Суммарный эффект светского лица – непроницаемость. Это динамичное, но совершенно закрытое для интерпретации лицо. Непроницаемость дает позицию власти, поскольку не позволяет догадываться об истинных намерениях человека. Это твердая исходная нейтральность, позволяющая разыгрывать множество комбинаций в зависимости от ситуации.

Полная непроницаемость лица, однако, невозможна просто физически. Согласно известному психологу Эрику Берну, «нервная система человека сконструирована так, что визуальное воздействие движения лицевых мускулов гораздо сильнее, чем кинетическое. Например, маленькие мускулы вокруг рта могут сдвинуться только на пару миллиметров, причем сам человек порой даже этого не заметит, однако окружающие могут воспринять такое выражение рта как какой-то определенный знак»[265]. Обычно человек не осознает, насколько подвижность лицевых мускулов отражает его душевное состояние, и оттого по выражению лица, особенно в первые секунды общения, можно считать гораздо больше информации, чем полагает собеседник. Маленькие дети, которые безбоязненно «глазеют», нередко абсолютно безошибочно чувствуют и настроение, и намерения человека. И более того, как считает Эрик Берн, лицо непроизвольно «излучает» и гораздо более существенную информацию – о жизненном сценарии, типе характера и силе личности. «Сам того не сознавая, человек подает сценарные сигналы. Окружающие в основном реагируют именно на них, а не на его “персону” или на его представление о самом себе. В результате сценарий может разворачиваться независимо от его желаний»[266].

Именно выражение лица во многом определяет наше «первое впечатление» о человеке. Открытое естественное выражение лица спонтанно раскрывает характер личности и ее излюбленный сценарий в общении. Неподконтрольность лица можно сравнить с непокорной природой, а непроницаемость лица, вырабатываемую путем опыта и тренировок, – с культурой. Денди, отстаивающие во всем принцип искусственного, победу культуры над природой, разумеется, всеми силами пытались добиться эффекта непроницаемого лица. Вот, к примеру, в романе Бульвера-Литтона описан небольшой и в высшей степени типичный светский поединок: «И тут он опять испытующе посмотрел мне в лицо. Глупец! Не с его проницательностью можно прочесть что-либо в cor inscrutabile[267]человека, с детских лет воспитанного в правилах хорошего тона, предписывающих самым тщательным образом скрывать свои чувства и переживания»[268].

Дендистский канон «неподвижного лица» нацелен на непроницаемость и внутреннюю и внешнюю, равным образом как и правила «ничему не удивляться» и «медленно двигаться». Если на лице внимательный взгляд наблюдателя мог прочитать ту или иную эмоцию – это поражение: обладатель «читаемого» лица – потенциальная жертва критического или классифицирующего взгляда, готовый объект для саркастической реплики или сплетни. Напротив, дендистский взгляд, то острый, то рассеянно-невидящий, как раз обеспечивал позицию власти. Главное при такой позиции – не дать выглянуть внутреннему «ребенку», не обнаружить свои непосредственные переживания, надеть на лицо невидимую маску.

Заметим, что для достижения эффекта «непроницаемого» лица существовали и другие средства. Женщины середины XIX века обожали использовать рисовую пудру, которая придавала лицу сходство с греческой статуей, стирая индивидуальность во имя абстракции, архетипа. Шарль Бодлер замечал: «пудра создает видимость единства в фактуре и цвете кожи; благодаря ей кожа приобретает однородность, как будто она обтянута балетным трико»[269]. Похвала косметике, которая выходила из-под пера не только Бодлера, но и Теофиля Готье и позднее Макса Бирбома, полностью укладывается в эту философию, поощряющую искусственность и самообладание.

Многие денди также не пренебрегали косметическими средствами для ухода за кожей, рискуя навлечь на себя упреки в женственности. В трактате «Искусство одеваться» (1830) анонимный автор, скрывшийся под псевдонимом «офицер кавалерии», рекомендует джентльменам делать маски для лица из овсянки и умывать лицо исключительно теплой водой с мылом «brown Windsor», так как обычное мыло – слишком грубое. Для смягчения кожи рук он советует применять воск и оливковое масло: «состояние рук – показатель джентльмена»[270].

Пелэм, главный герой романа Бульвера-Литтона, пользуется миндальным кремом для лица и прилежно душится одеколоном. Персонаж романа Джейн Остен «Доводы рассудка» баронет сэр Уолтер уделяет своему туалету немало времени, проявляя осведомленность во всем, что касается косметики и средств ухода за телом. Своей дочери Энн он рекомендует пользоваться косметическим кремом для кожи «Гауленд», который в то время активно рекламировался в газете «Хроника Бата»[271].

Впрочем, в XIX веке большинство денди были вынуждены ограничиваться кремами против морщин, не рискуя прибегать к декоративной косметике. Мода на румяна уходит вместе со стилем макарони – ведь по мере складывания буржуазного предпринимательства идеология среднего класса начинает предъявлять иные требования к канону мужской внешности. Естественность и неприкрашенность облика воспринимается теперь как эмблема порядочности, символическая порука честного бизнеса. Косметика и тем более грим становятся в глазах обывателя аналогом маски, скрывающей истинные намерения. Активно продолжают использовать грим только лица нетрадиционной сексуальной ориентации[272], а в арсенале обычных мужчин остаются бритвенные принадлежности, краска для волос, скрывающая седину, бриолин, одеколоны и тальковая пудра. Эта эволюция аналогична процессам в парфюмерной культуре, когда в середине XIX века резко сокращается гамма допустимых мужских запахов и утверждается нейтральная ольфакторная норма[273].

Лорнет

Однако дендистская изобретательность не знала границ. Разнообразные оптические приборы – очки, лорнет, монокль и бинокль – также служили своего рода средством модной маскировки. Позволяя рассматривать всех вокруг, они в то же время закрывали часть лица, обеспечивая преимущество наблюдателя. Кроме того, ношение некоторых зрительных приборов, например монокля, требовало определенной мимики: чтобы удерживать монокль в глазу, нужна была немалая ловкость и привычка. Лорнет тоже подразумевал особую мимику – прищуривание, поднятие брови. Подобная мимика сама по себе могла служить особой приметой светской личности, метонимией наблюдателя. Вальтер Беньямин приводит слова человека, который с гордостью сообщает, что он изобрел лицевой тик: «Именно я изобрел тик. Сейчас тик заменил лорнет. Чтобы получился тик, надо закрыть глаз, одновременно опуская уголки глаз и поправляя сюртук. Лицо элегантного человека всегда должно быть несколько раздраженным и конвульсивным. Эти мимические движения можно объяснять демонической природой, игрой страстей или чем угодно»[274].

Лицевой тик в итоге создает непроницаемую маску, хотя этот вариант, конечно, противоположен дендистской «неподвижности лица». Это скорее «динамическая», подвижная мимическая маска. Однако обе крайности – намеренный тик и стоическую невозмутимость – объединяет ставка на искусственность и всевластие индивидуальной воли. В XX веке появились черные очки, также создающие эффект непроницаемости. Черные очки – атрибут, выявляющий типологическую близость денди и шпиона (или детектива). Современные любители темных очков, например дизайнер Карл Лагерфельд, успешно эксплуатируют этот прием, добиваясь одновременно и зловещей шпионской загадочности облика, и дендистской элегантности.

Роликовые коньки. 1790 г.

Гигиена денди: чистое и грязное в XIX веке

Все элегантное эфемерно, стерильно и тленно.

Жан-Поль СартрПокупая новый шампунь или принимая душ, мало кто вдруг задумается, когда сложились современные гигиенические нормы. Наши привычки кажутся нам настолько естественными, что трудно поверить, будто подобная культура тела сложилась относительно недавно – в начале XIX века. Именно тогда среди английских денди впервые появилась мода на «смехотворные мелочи» туалета – ежедневную ванну, бритье, мытье головы, уход за кожей.

Городская цивилизация в то время была весьма далека от современных гигиенических установок. Париж XIX столетия особенно шокировал наблюдателей своей вонью и грязью. Л. – С. Мерсье еще несколькими десятилетиями раньше недоумевал, как можно жить среди гнилостных испарений[275], а неустанный летописец парижской жизни Бальзак неоднократно фиксировал: «Дом обслуживался узкой лестницей… на каждой площадке стоял бак для нечистот – одна из самых омерзительных особенностей Парижа»[276]. Бальзак усматривал в парижской грязи симптом «нравственного разложения» парижских властей и с негодованием писал: «Если воздух домов, где живет большинство горожан, заразен, если улица изрыгает страшные миазмы, проникающие через лавки в жилые помещения при них, где и без того нечем дышать, – знайте, что, помимо всего этого, сорок тысяч домов великого города постоянно омываются страшными нечистотами у самого своего основания, ибо власти до сих пор не додумались заключить эти нечистоты в трубы, помешать зловонной грязи просачиваться сквозь почву, отравлять колодцы, так что под землей город до сих пор подтверждает справедливость знаменитого своего имени – Лютеции[277]. Половина Парижа живет среди гнилых испарений дворов, улиц, помойных ям»[278].

Как показали авторитетные историки Жорж Вигарелло[279] и Ален Корбен[280], в Европе XVII–XVIII столетий общей практикой была так называемая «сухая чистка»: при дворе Людовика XIV лицо и кисти рук протирали надушенными салфетками, об общей гигиене особо беспокоиться было не принято, а на блестящих балах в воздухе царил устойчивый запах немытого тела.

В первой половине XIX века мытье было достаточно затруднительной процедурой и в силу технических причин, поскольку приходилось нагревать большой бак с водой. Большинство семей со средним доходом могли позволить себе только общую ванну самое частое раз в неделю по субботам, что воспринималось как особое ритуальное событие. А в бедных семьях и это было немыслимой роскошью. Стирка также была утомительным занятием: в обеспеченных домах нанимали прачку, которая кипятила огромное количество воды, вручную подсинивала и крахмалила одежду и затем гладила[281]. Бедняки ходили стирать свои вещи к реке или ближайшему водоему.

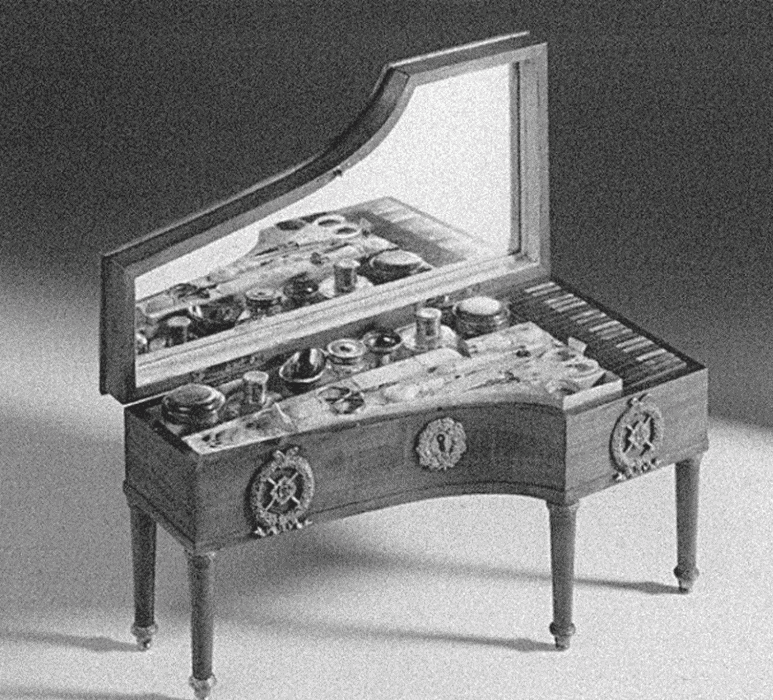

Несессер. При открывании крышки начинала звучать мелодия. 1810 г.

При всех прочих равных условиях англичане традиционно «резко выделялись на фоне остальных континентальных наций по гигиеническим стандартам: “британцы полагают, что мыло – это цивилизация”»[282]. В Лондоне система канализации была гораздо лучше, чем в Париже, поскольку уже с начала XIX века были проложены деревянные трубы (сделанные из вяза), а в начале 1840-х годов их заменили на металлические.

Аккуратное отношение к собственному телу у англичан подкреплялось старинными традициями джентльменства. Хосе Ортега-и-Гассет по этому поводу замечал: «Потребность ежедневно менять рубашки, соблюдать чистоту, принимать ванну (со времен древних римлян[283]такой причуды на западе не было ни у кого) – этим обычаям джентльмен следует неукоснительно. Прошу меня извинить, но я вынужден здесь напомнить, что даже water-closet пришел к нам из Англии»[284]. Для джентльмена собственное достоинство начиналось с облагораживания своих самых элементарных телесных потребностей. Джентльменская чистоплотность была не только усвоена, но и доведена до совершенства британскими денди. Репутация англичан как чистюль в Европе XIX столетия во многом складывалась именно под влиянием дендизма.

Мы уже говорили, что английский денди Джордж Браммелл, без участия которого не обходился ни один прием в начале XIX века, вошел в историю как создатель современного канона мужской элегантности в костюме. Однако этот канон также подразумевал новую модель телесности, и прежде всего отношения к личной гигиене. Браммелл был известен своей аккуратностью и выделялся в своем кругу редкими привычками. Знаменитый денди менял рубашки три раза на дню и, если замечал мельчайшее пятнышко, тотчас отсылал сорочку опять к прачке[285]. Счета за стирку составляли значительную рубрику его расходов.

Он сделал правилом ежедневную смену белья и утренние ванны. Его чистоплотность стала предметом для бесчисленных сплетен и анекдотов, поскольку подобные обыкновения были весьма далеки от общепринятых норм того времени. Большинство его аристократических друзей очень редко прибегали к ваннам, но зато обильно пользовались духами, чтобы заглушить запах грязной кожи и пота. Браммелл первый отказался от регулярного применения духов, так как они ему просто не требовались для этой функции.

Его утренний туалет включал несколько стадий. Сначала денди тщательно брился, используя серебряную чашку для бритья. Заметим, что именно он в те годы ввел в моду чисто выбритый подбородок как атрибут мужской красоты. Далее часа два уходило на омовения в тазу, причем на заключительном этапе Браммелл купался в молоке, как Клеопатра[286]. Молоко затем опять нередко пускали в продажу, и многие лондонцы, зная это, брезговали пить его, опасаясь, что им уже успел попользоваться красавчик денди.

Браммелл располагал целым арсеналом или, как писал его биограф, «батареей» особых туалетных принадлежностей, «batterie de toilette» (в этом выражении чувствуется военное прошлое капитана Уильяма Джессе). Из его любимых вещей стоит отметить изумительный кувшин темно-синего стекла с узором из экзотических птиц, серебряную плевательницу, по поводу которой он шутил, что «невозможно плевать в глину», а также большой удобный таз, который Браммелл возил с собой в путешествиях.