Полная версия

Денди: мода, литература, стиль жизни

После купания приходил черед косметических процедур: Браммелл вооружался щеткой и тщательно растирал себя выше пояса, так что после этого массажа его кожа была багрового цвета. Затем, вооружившись зеркальцем на длинной ручке, на манер того, что применяется в зубоврачебной практике, он удалял пинцетом все оставшиеся лишние волоски на лице. Весь туалет обычно занимал около трех часов и, что более всего удивляло его современников, имел место каждый день[287]. Даже верный Джессе, и тот не переставал забавляться и изумляться, описывая детали дендистской гигиены: «Подумайте только, этими смехотворными мелочами он занимался ежедневно, даже в возрасте пятидесяти лет, в здравом уме и твердой памяти!»[288]

Когда Браммелл был вынужден эмигрировать во Францию и там попал в тюрьму из-за долгов, он даже в заточении продолжал исполнять свои гигиенические ритуалы. В письме к своему другу Армстронгу он настоятельно требовал, чтобы ему присылали по три чистых полотенца каждый день, а также просил, чтобы особо позаботились об его драгоценных вещах, оставшихся в гостинице, – большом тазе и кувшине для воды: «Let the large basin and water-jug be taken great care of»[289].

Через некоторое время Браммеллу удалось добиться, чтобы ему доставили в камеру все его любимые туалетные принадлежности – и таз, и кувшин, и зубоврачебное зеркальце, и пинцет, и серебряную чашку для бритья, и плевательницу. Он не успокоился также, пока не обрел полностью свои «припасы» («comеstibles») – мыло, помады, одеколон и целый дорожный несессер с косметическими баночками и бутылочками. Тогда, благодаря покровительству начальника тюрьмы, он смог возобновить свои трехчасовые гигиенические сессии во всех деталях. Ему доставляли от 12 до 14 литров воды для ванны и два литра молока, причем его слуга с досадой прикидывал, что вместо этих двух литров молока за ту же цену можно купить стакан водки[290]. Тем не менее, когда этот слуга впоследствии узнал о кончине Браммелла[291], он искренне прослезился.

Чистоплотность Браммелла казалась в свое время столь исключительной и странной, что вскоре стала отличительной эмблемой дендистского стиля; многие писатели в романах о денди непременно подчеркивали нарциссизм героя, изображая его пристрастие к долгим и роскошным купаниям. Пелэм, герой одноименной книги Бульвера-Литтона (1828), считался образцовым франтом: «В те времена я был сибаритом; в моих апартаментах была ванна, устроенная по плану, который я сам начертил; поверх нее были укреплены два небольших пюпитра – на один из них слуга клал мне утреннюю газету, на другой – ставил все, что нужно для завтрака, и я ежедневно по меньшей мере час предавался трем наслаждениям одновременно: читал, вкушал пищу и нежился в теплой воде»[292].

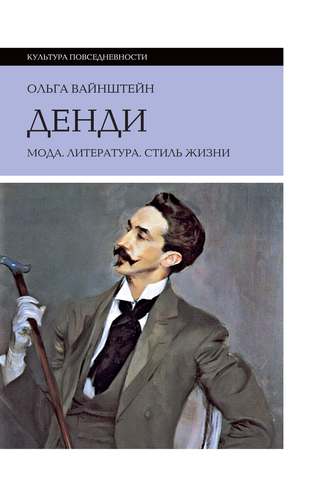

Д. Маклис. Э.Д. Бульвер – Литтон перед зеркалом. 1830 г.

Многих читателей шокировали подобные прихоти героя. Однако как раз те эпизоды, которые смущали английских пуристов, были восприняты как программные черты дендистского стиля во Франции, где в середине века оформился свой философский вариант дендизма.

Французские последователи Браммелла и Пелэма целиком усвоили их эстетские манеры, сделали принципом частую смену белья и рубашек и, в частности, переняли гигиенические привычки. Бальзаковский герой Анри де Марсе во всем подражает Браммеллу: «Лакей принес своему барину столько различных туалетных принадлежностей и приборов и столько разных прелестных вещиц, что Поль не удержался, чтобы не сказать:

– Да ты провозишься добрых два часа!

– Нет, – поправил его Анри, – два с половиной»[293].

Как видим, Анри стремится «дотянуть» до браммелловской нормы – 3 часа на туалет. Его друг Поль, не столь искушенный в тонкостях дендизма, недоумевает: «Зачем наводить на себя лоск битых два с половиной часа, когда достаточно принять пятнадцатиминутную ванну, быстро причесаться и одеться»[294]. Тогда Анри, «которому в это время при помощи мягкой щетки натирали ноги английским мылом», объясняет ему, что истинный денди – это прежде всего фат, а успех у дам во многом зависит от опрятности: «Женщины помешаны на чистоплотности. Укажи мне хоть на одну женщину, которая воспылала бы страстью к мужчине-замарашке, будь он самым исключительным человеком! И сколько я видел исключительно интересных людей, отвергнутых женщинами за нерадивое отношение к собственной особе»[295].

В этом примере наглядно проявляется разница между французскими и английскими денди. Французу важнее всего эротическая функция гигиены: возможность непринужденно раздеться, не стесняясь собственного тела. Для него тело – конечное назначение взгляда, а одежда – лишь временный покров. Позднее аналогичные принципы «заботы о себе» будут исповедовать преемницы денди – знаменитые парижские куртизанки.

Если француз печется о своей репутации фата, то британский денди чистится и прихорашивается прежде всего ради собственной персоны. Чистое тело замыкает контур его внутреннего «Я», сообщает ему непроницаемость скорлупы. Кстати, Браммелл не был фатом, хотя среди его друзей было немало знатных дам. Он устраивал свои гигиенические сессии ради самоуважения, которое, в свою очередь, давало ему уверенность в обществе и позволяло играть роль светского диктатора.

Известно, что мнения Браммелла очень боялись и модницы, и щеголи. При оценке людей аккуратность была решающим критерием. Однажды он ночевал в загородном доме у знакомых, и на следующий день приятель спросил о его впечатлениях. «Не спрашивай, дорогой мой, – ответил денди, – представь, наутро я обнаружил паутину в своем ночном сосуде!»[296] Неприхотливость и простота нравов, издавна вполне совместимые с традициями английской аристократии, уже казались этому городскому неженке непереносимыми.

Как уже говорилось, став членом привилегированного клуба Ватье, он возражал против приема сельских джентльменов, мотивируя это именно тем, что от них якобы пахнет лошадьми и навозом. Сам Браммелл ненавидел запах конюшни, хотя в молодости служил в армии и немало ездил верхом. Однако, выйдя в отставку, он предпочитал выезжать в экипаже, а в дождливые дни и вовсе оставался дома, чтобы не замызгать свои свеженачищенные сапожки. Своему слуге он приказывал натирать даже подошвы ботинок, и когда слуга в первый раз, смущенный столь необычным приказом, не знал, как приняться за дело, денди собственноручно показал ему всю технику чистки.

Когда Браммелл жил во Франции, он столкнулся с проблемой грязных улиц. Не имея экипажа, он был вынужден в ненастную погоду ходить пешком и разработал специальный стиль передвижения: «Он ставил ногу только на возвышающиеся камни брусчатки и настолько ловко прыгал по ним на цыпочках, что умудрялся пройти всю улицу, не посадив ни одного пятнышка на ботинки»[297]. В то время ввиду уличной грязи многие носили башмаки с деревянной подошвой, но денди никогда не надевал их в дневное время, чтобы не испортить свой стиль. Он позволял себе прибегнуть к этому, только когда возвращался домой ночью и никто из знакомых не мог его увидеть. Это было максимально допустимой для него уступкой обстоятельствам.

На случай дождя он имел зонт, который убирался в идеально облегающий шелковый футляр. Рукоятка зонта была украшена резной головой Георга IV, и, говорят, Браммелл очень ценил в ней портретное сходство с оригиналом. Если он гулял с приятелем в сырую погоду, то Браммелл непременно приказывал своему спутнику «держать дистанцию», чтобы тот его ненароком не забрызгал.

Еще одна кардинальная новация в дендистском туалете состояла в изменении прически. Браммелл отказался от ношения париков и одним из первых ввел в моду аккуратную короткую стрижку. В то время это имело недвусмысленные либеральные коннотации. Исторически в Англии парик был символом политического традиционализма, все консервативно настроенные деятели носили обильно напудренные парики[298]. В 1795 году появился указ премьер-министра Уильяма Питта, предписывающий брать налог за пудру для париков. (Пудру тогда делали из муки, а позднее, когда случился дефицит пшеницы, из конского каштана.) Первый публичный протест против нового налога произошел, по иронии судьбы, в специальном помещении длянапудривания париков в Вобурнском аббатстве. Несколько знатных молодых людей под предводительством герцога Френсиса Бедфорда «торжественно отринули парики, вымыли головы, подстригли и вычесали (combed out) волосы»[299]. Глагол «comb out» в данном контексте означает, по всей видимости, вычесывание колтунов и насекомых, типичных для владельцев париков.

Однако их акция не смогла изменить курс европейской моды – для этого потребовалось еще несколько лет и авторитет Браммелла как trend-setter’a. До того господство париков как в женской, так и мужской моде было непререкаемым. Парики было принято носить подолгу, порой один и тот же использовался десятилетиями, а если конструкция прически с накладными волосами была достаточно сложной, то ее оставляли на ночь. Луи-Себастьян Мерсье красноречиво описывал проистекающие из этого неудобства, которые терпели французские красавицы: «Женщины предпочитают переносить неприятный зуд, чем отказаться от модных причесок. Они успокаивают этот зуд при помощи особого скребка. Кровь приливает им к голове, глаза краснеют, но все равно они не могут не водрузить себе на голову обожаемую постройку. Помимо фальшивых волос в прическу входит еще громадная подушка, набитая конским волосом, и целый лес шпилек длиной от семи до восьми дюймов, упирающихся концами в кожу, а также большое количество пудры и помады, в состав которых входят едкие ароматические вещества, раздражающие кожу. Свободное выделение испарины на голове прекращается, а в этой части тела это очень опасно… Перед сном все эти фальшивые волосы, шпильки, красящие и душистые вещества стягиваются тройной повязкой. Распаленная и закутанная таким образом голова, сделавшись втрое больше нормальной, опускается на подушки. Болезни глаз, воспаление кожи, вшивость являются следствием этого преувеличенного пристрастия к дикой прическе, с которой не расстаются даже в часы ночного отдыха. А подушечку, служащую основанием всего сооружения, меняют только тогда, когда материя уже совершенно истлеет (осмелюсь ли сказать!) от вонючей жирной грязи, которая таится под блестящей диадемой… Здоровье разрушается; женщины сознательно сокращают свою жизнь, они теряют то небольшое количество волос, которое имели, подвергают себя частым флюсам, зубным болям, болезням ушей, кожи»[300].

Туалет помощника прокурора. 1778 г. Сидящий одет в пудермантель и держит маску

Помимо описанного ущерба для здоровья, пристрастие к парикам порой таило в себе и прямой риск для жизни: через парик нередко передавалась смертельная инфекция, поскольку голову аристократки могли украшать волосы бедняка, который страдал инфекционными заболеваниями. К тому же для изготовления париков сплошь и рядом употребляли волосы мертвецов, что было особенно опасно при эпидемиях чумы. Был известный случай, когда доктор, пользовавший больных оспой, заразил собственную дочь через парик. В 1778 году оспа «приехала» из Лондона в Плимут опять-таки на докторском парике[301]. Ношение париков, таким образом, было весьма рискованным занятием, но если для докторов и судей парики были старинным атрибутом профессии, то для многих аристократов и их подражателей это было скорее вопросом моды, причем очевидные неудобства компенсировались престижностью прически. Между тем простые люди в эту эпоху не были связаны жесткими социальными нормами в отношении париков и спокойно обходились своими волосами. Тот же Мерсье с явным удовлетворением отмечал: «А тем временем простолюдинка, крестьянка, которая держит голову в чистоте, носит чистое, старательно выстиранное белье и употребляет простую помаду и пудру, не содержащие в себе душистых веществ, не испытывает ни единой из этих неприятностей, сохраняет волосы до глубокой старости, выставляет их напоказ своим правнукам, причем седина вызывает к ней еще большее уважение»[302].

Другой источник, относящийся к первой трети XVIII века, дает абсолютно сходную картину социальной дистрибуции «чистого» и «грязного»: в одной карете путешествует молодая женщина из квакерских кругов «во всей элегантности чистоты», белизна ее рук оттеняется опрятным темным платьем, и неряшливый знатный франт в спутанном засаленном парике и в старом сюртуке, плечи которого обсыпаны пудрой[303]. Противопоставление здесь идет сразу по нескольким линиям: пол, возраст, конфессия, социальная принадлежность и, наконец, как решающий пункт, аккуратность. Обратим внимание, что особенно ярко контраст между чистым и грязным выступает именно при сравнении: пока люди остаются в пределах своего социального круга, вряд ли можно ожидать резкого оценочного осуждения личных гигиенических привычек. Другое дело, когда включается взгляд со стороны, и особенно обостряется ситуация, если этот взгляд принадлежит реформатору моды. Тогда чистое/грязное сразу принимает на себя повышенную семиотическую нагрузку.

Свой новаторский кодекс дендистского туалета Браммелл строил, в основном отталкиваясь от аристократической моды, поклонником которой был его монархический приятель. Проповедуя принципы безупречной гигиены, Браммелл пытался привить при дворе сугубобуржуазный и пуританский стиль суровой сдержанности в одежде и тщательного ухода за собственным телом. Поэтому в то время эпитет «грязный» в его устах служил презрительным клеймом для консервативной знати.

Интересно сравнить фигуру Браммелла в этом отношении с другим великим реформатором, Коко Шанель, во многом определившей лицо женской моды XX века. Шанель по своему социальному происхождению принадлежала к малообеспеченным буржуазным кругам. Благодаря личной незаурядности она быстро обзавелась друзьями среди аристократов: среди ее поклонников был Этьен Бальсан и англичанин Бой Кейпел; позднее за ней ухаживал герцог Вестминстерский.

Отношение к знатным дамам у Шанель, однако, было весьма презрительным. В мемуарной литературе зафиксированы повторяющиеся выпады Коко против «грязных» аристократок, которые весьма напоминают браммелловские инвективы против английских лордов. Она не стеснялась публично клеймить светских модниц «с птичьими перьями, в накладных волосах, с платьями, волочащимися по земле и собирающими грязь»[304]. Антипод знатных дам для Шанель – французские кокотки. Почему? «Я любила кокоток. Они были чистые»[305]. «Я вовсе не считала их, этих кокоток, такими безобразными. Я находила их очень красивыми в этих шляпах, более широких, чем плечи, с огромными глазами, ярким макияжем. Они были роскошны. Я восхищалась ими гораздо больше, чем светскими дамами. Они были чистыми и выхоленными; те, другие, были грязные»[306].

Как видим, чистое и грязное в данном контексте – удобный способ маркировать своих и чужих. В высказываниях Шанель, конечно, ощутима социальная подоплека. Хотя она сама никогда не была профессиональной кокоткой, но достаточно хорошо знала их жизнь (проведя несколько лет под одной крышей с Эмильен д’Алансон) и, вероятно, чувствовала своего рода солидарность именно с красавицами полусвета, актрисами, парижской богемой – женщинами буржуазного происхождения, культивирующими свободу и собственное тело.

Именно кокотки конца XIX века были первыми потребительницами новейших усовершенствований в области гигиены. Они унаследовали традиции денди и фатов и отличались аккуратностью, желая нравиться. Отмеченная Шанель «выхоленность» проистекала из того, что они реально тратили немалые средства на приобретение гигиенических средств и установку в доме ванн последней конструкции. Бальзак не случайно замечает о своей героине Эстер: «Она принимала ванну, потом тщательно совершала обряд туалета, незнакомый большинству парижских женщин, ибо он требует чересчур много времени и соблюдается лишь куртизанками, лоретками или знатными дамами, проводящими свой век в праздности. Едва Эстер успевала окончить туалет, как являлся Люсьен, и она встречала его свежая, как только что распустившийся цветок»[307].

Нана, прославленная куртизанка из романа Э. Золя, презирает буржуазных дам за неаккуратность. Она греется обнаженная у камина в присутствии своего любовника и рассуждает: «Да они неряхи, ваши порядочные женщины! Да, да, неряхи! Кто из ваших порядочных женщин осмелится показаться вот так, как я сейчас? Найди-ка такую»[308]. Нана нередко принимает гостей сразу после ванной, а в ее роскошном особняке центральное место – туалетная комната: «Сквозь никогда не запиравшиеся двери виднелась туалетная комната, вся в мраморе и зеркалах, с белой ванной, с серебряными тазами и кувшинами, с целым набором туалетных принадлежностей из хрусталя и слоновой кости»[309]. Обаяние кокотки связано с образом ухоженного и чувственного тела: «Нана, словно ее застигли врасплох с еще влажной после ванной кожей, ежилась, запахивала то и дело расходившиеся полы пеньюара, улыбалась, испуганно выглядывая из кружевных оборок»[310]. Эротизм влажного тела становится устойчивым топосом женской красоты, и не случайно на полотнах Эдгара Дега 1880-х годов появляется целая серия обнаженных купальщиц.

Однако обычай регулярно принимать ванну на протяжении XIX века был отнюдь не общепринятым. Напротив, существовал целый ряд предрассудков относительно употребления горячей воды: считалось, что теплая ванна расслабляет и способствует нервным расстройствам, потере тонуса. Влажность ассоциировалась со слабостью: «Не следует принимать ванну чаще чем раз в месяц, – рекомендовали воспитатели, – долгое сидение в ванне развивает праздность и расслабленность, не подобающие молодой девушке»[311]. Частые горячие ванны, по мнению врачей, могли привести к снижению работоспособности – Бальзак, будучи по-дендистски чистоплотным, в период интенсивного писания прекращал принимать ванны, опасаясь утратить творческий настрой.

К мылу тоже относились с некоторым подозрением, опасаясь его «искусственности» и раздражающего действия на кожу. В медицинских трактатах 1840-х годов советовали мыться просто водой комнатной температуры, исключая при этом голову. Старинная максима «Saepe manus, raro pedes, nunquam caput»[312] все еще считалась золотым правилом. «Мытье волос часто является причиной головной и зубной боли», – предупреждали медики[313]. Предпочтение отдавали старинным методам: хорошенько расчесать волосы частым свинцовым гребешком, смазать жиром и затем посыпать отрубями или крахмальной пудрой. Так что жирный блеск причесок европейских красавиц середины XIX столетия имел прочную бытовую основу.

В подобных установках вполне различимы следы древнейших мифологических представлений. Голова издавна считалась неприкосновенной и табуировалась как особо священная часть тела; необходимость помыть или постричь волосы всегда обставлялась всяческими магическими предосторожностями[314]. Аналогичным образом можно усмотреть мифологическую основу в распространенном убежденииевропейцев XIX века, согласно которому женщине не рекомендовалось часто принимать ванну, ибо это могло роковым образом сказаться на ее способности иметь детей. Тут стоит отметить корреляцию между женским, грязным и плодовитостью, характерную для многих культур[315].

В общественном сознании того времени существовал еще целый ряд соображений по поводу мытья не столько внешне медицинского, сколько откровенно морального свойства. Оставлять наедине с самим собой в ванне молодого человека означало подвергнуть серьезному испытанию его добродетель. Интерес к собственному обнаженному телу почти автоматически подразумевал следующий шаг – искушение заняться самоудовлетворением. А это для пуританских воспитателей юношества был страшный грех. Поэтому в школах мальчиков обычно водили купаться в реке, теплые же ванны в порядке исключения разрешали больным. Относительно девочек моралистические опасения заходили так далеко, что вообще полагалось мыться в сорочке. Наибольший риск связывали с необходимостью гигиены детородных органов и в интересах скромности рекомендовали проводить весь процесс мытья и вытирания с закрытыми глазами. Для молодых людей, страдающих «тайными пороками», выпускали специальные ортопедические бандажи[316].

Подобная паническая сосредоточенность на эротизированной телесности была оборотной стороной ригористического морализма. Гигиенические процедуры, окруженные флером избыточной чувственности, могли быть реабилитированы в глазах общественности только строго научной необходимостью.

Развитие позитивизма и биологии в XIX веке сделало это возможным. На помощь пришли фундаментальные открытия: работы Луи Пастера и Джозефа Листера 1860-х годов сформировали научные представления о вирусах и микробах, а в 1880-е годы уже были идентифицированы бациллы тифа, холеры и туберкулеза. Пастер опроверг прежнюю теорию самозарождения микроорганизмов[317] и разработал методы асептики и антисептики. Однако его учение завоевало признание не сразу. В музее Пастера в Париже часть экспозиции посвящена полемике и дискуссиям по поводу его открытий. Свой институт микробиологии Пастеру удалось создать лишь в 1888 году.

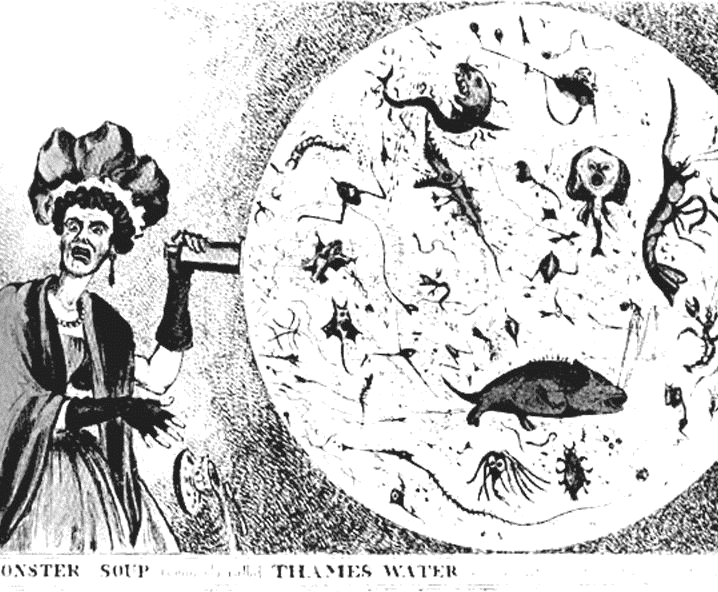

У. Хит. Чудовищная жидкость: вода из Темзы. 1828 г.

Эта революция в медицине вызвала постепенный переворот во взглядах на личную и общественную гигиену. К концу века уже были приняты меры по дезинфекции городских церквей, библиотек, питьевых фонтанчиков. Но самое главное – изменилось отношение к телесной гигиене. На смену видимой телесной грязи пришло понятие незримой инфекции. Были проделаны специальные замеры количества микробов в воде до и после принятия ванны. После серии опытов П. Ремлингер пришел к выводу, что мытье значительно сокращает количество бактерий на человеческой коже. Отныне вода стала восприниматься как союзник в борьбе против инфекционных болезней. Регулярные ванны теперь пропагандировались как оздоровительное и профилактическое средство. Это был кардинальный сдвиг в истории европейской гигиены.

Анатомия человеческого тела была пересмотрена с точки зрения новых представлений. «Невидимые враги» – микробы – требовали иной бдительности[318]. Соблюдение чистоты, согласно этим трактовкам, усиливало защитные силы организма и повышало иммунитет. Особое внимание стали уделять новым телесным зонам, о которых раньше крайне редко упоминали в печати: например, появились специальные инструкции, как чистить зубы, чтобы остатки пищи не застревали в промежутках между зубами. Удаление грязи из-под ногтей также воспринималось как борьба с микробами в труднодоступной зоне. Родители стали приучать детей к повседневной гигиене половых органов, к частому мытью рук; в школах запрещали перелистывать страницы, послюнив палец.

Но и в этом, казалось бы, объективном триумфе позитивистского знания вскоре проступили сугубо социальные аспекты. После открытий Пастера внимание публики вскоре обратилось на потенциальные источники инфекции. Гигиеническая пропаганда быстро создала образ врага – люди, занимающиеся физическим трудом, представлялись разносчиками заразы. В домах бедняков, как умудрились подсчитать въедливые исследователи, в 50 раз больше микробов, чем в канализационных трубах. Грязные руки рабочих стали притчей во языцех. Преследуемые страхом дегенерации, буржуазные семьи сторонились «зловонных» трущоб и их обитателей[319].

Английский искусствовед Адриан Форти усматривает в подобных проявлениях тенденциозности буржуазные классовые предрассудки, обусловленные доминирующей ролью пролетариата в Европе XIX столетия. «Можно допустить, что средний класс насаждал новые стандарты чистоты, чтобы сопротивляться общественным переворотам и обеспечить себе психологическую безопасность… Помимо общего гуманного импульса, средний класс был материально заинтересован в гигиене пролетариата, поскольку сокращение болезней и смертей среди рабочих позволило бы им больше трудиться и приумножило богатство буржуазии»[320]. Хотя аргументы Форти явно грешат марксистской прямолинейностью, нельзя и впрямь не отметить социальный вектор в гигиеническом движении. Просветительская работа была действительно ориентирована в основном на малообразованные массы. В этот период печатаются многочисленные инструкции для бедных по обучению азам гигиены. Технологические изобретения также развивались в этом русле.

В середине века наименее обеспеченные слои – беднота, солдаты, студенты – мылись в общественных банях, однако эта система требовала значительного расхода воды на каждого, и количество клиентов было не столь уж велико. Назрела настоятельная необходимость охватить гигиеническими процедурами как можно большее число неимущих людей, сократив при этом расход воды. Эта задача стимулировала эксперименты со струйной подачей воды и в итоге привела к изобретению такого популярного сегодня способа мытья, как душ. Первые шаги в этом направлении были предприняты во французской армии и в тюрьмах.