Полная версия

Денди: мода, литература, стиль жизни

В этот альбом нередко писали свои стихи герцогиня Девонширская и ее кумир премьер-министр Чарльз Джеймс Фокс. Он, в частности, сочинил и внес туда стихотворение на смерть ее любимой собачки под пышным названием: «На смерть Фэддла, любимого спаниеля Джорджианы, герцогини Девонширской, который погиб, принеся себя в жертву любви; его отец, Фэддл-старший, погиб той же смертью». Такие стихотворения представляли собой пародию на модный в английской литературе XVIII века жанр «кладбищенской» поэзии. Шуточный характер подобных эпитафий не лишал их сентиментальности, и элегия «Похороны бабочки» отмечена той же интонацией. Процитируем первую строфу:

Oh ye! who so lately were blythesome and gay,At the Butterfly’ banquet carousing away;Your feasts and your revels of pleasure are fed,For the soul of the banquet, the Butterfly’s dead!На похороны собираются мухи, пчелы, комары, шелковичный червь прядет саван, а светлячок освещает собрание. Стихотворение завершалось эпитафией, которую сочинил книжный жучок:

At this solemn spot, where the green rushes wave,Here sadly we bent o’er the Butterfly’s grave;‘Twas here we to beauty our obsequies paid,And hallowed the mound which her ashes had made.And here shall the daisy and the violet blow,And the lily discover her bosom of snow;While under the leaf, in the evening of spring,Still mourning his friend, shall the Grasshopper sing.Подруги бабочки слетаются на похороны в элегантных траурных вуалях и в шалях – «in weepers and scarves», а сама она обрисована в первую очередь как «красавица» и «душа праздника». Бабочка – это своего рода денди среди насекомых, олицетворение изящества и непринужденного веселья.

Этим трогательным галантным стихотворением Браммелл явно гордился и несколько раз переписывал в подарок друзьям; уже совсем пожилой и больной во Франции он послал его в подарок мадемуазель Эмабль, приписав при этом, что рука у него ныне дрожит, «как тростник на ветру» – «green rushes wave». Образ хрупкого и красивого мотылька сопутствовал ему всю жизнь. Вероятно, он в чем-то отождествлял себя с бабочкой, размышляя о своей горестной судьбе – украшать чужие пиры и затем зябнуть в одиночестве на чужбине.

Для Браммелла бабочка могла стать личным символом еще и оттого, что он, любитель каламбуров и анаграмм, придавал большое значение буквенным совпадениям – а начальное «В» в слове «butterfly» совпадало с его инициалами. Аналогичная игра с двойными инициалами на «В» присутствует и в другом его автобиографическом рисунке «The broken Bow (Beau)». Вероятно, Браммелл отождествлял себя с мотыльком на бессознательном уровне: по крайней мере, есть свидетельства, что во время болезни в бреду он неоднократно говорил «о зеленых полях и бабочках»[167]. Бабочка возникает как изобразительный мотив на панно, которое он расписывал в последние годы жизни для герцогини Йоркской. Она расположена рядом с фигурой Чарльза Джеймса Фокса. Поскольку стихотворение «Похороны бабочки» изначально соседствовало в альбоме Браммелла с поэтическими опытами Фокса, это расположение вряд ли случайно.

Можно ли как-то объяснить дендистское пристрастие к бабочкам? Бабочка – древний символ эфемерности. Издавна бабочка ассоциировалась с метаморфозой и служила эмблемой переменчивой души, будучи атрибутом Психеи. Кроме того, благодаря своей пестроте и хрупкости бабочка воспринималась как намек на непостоянство красоты, суетность и тщетность земных радостей. Легкомысленность мотылька сродни беззаботности стрекозы в знаменитой басне Лафонтена. Эти значения во многом совпадают с традиционной метафорикой моды как прелестной и недолговечной приманки и легко проецируются на образ красавца-денди. Денди младшего поколения, предпочитавшие более пышные и броские наряды, сделали бабочку своим символом, отчего их называли «Butterfly dandy». Самым ярким представителем этого типа слыл граф д’Орсе. Можно вспомнить и серию сатирических гравюр Джорджа Крукшенка, где денди изображены в качестве гротескных насекомых[168].

…Вероятно, мы уже никогда не узнаем «настоящего» Браммелла, настолько тесно переплетались в его биографии легенды и факты. Ряд вопросов останется без окончательного ответа – почему он сам подорвал свое положение, сначала надерзив принцу и затем написав письмо о ненужности консульства в Кане. Возможно, по сходным мотивам Оскар Уайльд первым ввязался в роковой для себя судебный процесс, а Теофиль Готье решил подразнить буржуа своим розовым жилетом на премьере «Эрнани»[169]… Но не в этом ли одна из разгадок тайного очарования дендизма – в гибельном блеске бабочек, летящих в огонь?

IV. Дендизм и неоклассическая мода

Аполлоны в двубортных сюртуках: генеалогия дендистского стиля

Родословная классического костюма неизбежно приводит нас к началу XIX века в Англии. Действительно, именно британским денди удалось создать достаточно жесткий канон мужской элегантности, во многом не утративший силу и поныне. Между тем в свое время их стиль воспринимался как радикальный разрыв с традицией. Чем же этот канон столь разительно отличался от вкусов предшествующей эпохи?

Ответ на этот вопрос надо искать в истории европейской одежды. Предшественником дендистского стиля был мужской костюм конца XVII века. В это время появился свободный сюртук на пуговицах в качестве универсальной верхней одежды, на что указывает даже буквальный смысл самого слова: по-французски «sur tout» – «поверх всего». Под сюртук надевались короткие пышные штаны с чулками, а камзол[170], который было принято носить полурасстегнутым, скрывал линию талии. Мягкий воротник рубашки давал возможность носить шейный платок – прототип галстука[171]. Так закладывалась базовая модель мужского костюма – ансамбль «сюртук – жилет – рубашка – галстук – панталоны».

Р. Боннар

Герцог Бургундский

1695 г.

Самыми броскими искусственными элементами в облике кавалера XVII–XVIII веков оставались каблуки и парик. Они отражали дух «прекрасной эпохи», культуры прециозности и рококо. Однако, по существу, наиболее консервативным и далеким от современности аспектом стиля был так называемый «грушевидный» силуэт, господствовавший в мужской моде до 1780 года. Сюртуки шили с зауженными плечами и порой без воротника, поскольку тот неизбежно пачкался от пудры и помады[172] с париков. Книзу силуэт, напротив, заметно увеличивался за счет расходящихся кругом сюртучных пол, в которые вставляли незаметный каркас из тонкой проволоки.

Композиционным центром силуэта поневоле оказывался живот, нависающий над низким поясом штанов. Горизонтальная подколенная линия, образуемая на стыке пышных штанов с чулками и подчеркнутая бантом или пряжкой, зрительно делила абрис ноги пополам, укорачивая самую рослую фигуру. В итоге любой мужчина в подобном костюме автоматически приобретал грушевидную форму, санкционировавшую наличие небольшого брюшка (что, разумеется, весьма устраивало полных господ).

И все же к концу XVIII века «грушевидный» силуэт сдает позиции под натиском новой дендистской моды, которая возникает, аккумулируя несколько тенденций. Одной из них был протестантский костюм – простое и суровое платье английских пуритан. После эпохи Реформации и буржуазной революции в Англии клерикальная эстетика внешности служила знаком лояльности по отношению к новому режиму, и даже в высших светских кругах пользовались успехом франты в глухих темных нарядах, на фоне которых эффектно выделялся белый воротник рубашки.

Постепенно подобная мода приобретала все больше сторонников, и к началу XIX века уже обозначился феномен «великого мужского отказа»[173], описанный исследователем Джоном Карлом Флюгелем. Суть этого явления – унификация и упрощение мужского костюма, исчезновение ярких цветов, роскошных материалов и прочих «излишеств». Мужчины «отказываются» от претензий на броскую внешнюю красоту, выдвигая взамен иные добродетели: хороший вкус, полезность, рациональность[174]. Причины этих перемен кроются, согласно Флюгелю, прежде всего в политических факторах: отходит в прошлое аристократическая эстетика, требовавшая, чтобы костюм четко символизировал благородство и статус; демократизация общества – плод революционных процессов в Европе – подразумевает устранение внешних признаков социальных различий. Развитие промышленного капитализма способствует оформлению современного урбанистического уклада, развивается сфера услуг, становится все больше рабочих мест для чиновников и служащих – необходимость простого универсального темного костюма уже реально назрела.

Другим и, пожалуй, не менее важным параметром был традиционный стиль британских сельских джентльменов, любителей псовой охоты и прочих спортивных забав на вольном воздухе. За городом английские джентльмены передвигались не в карете, а верхом, чем объясняются многие новации в сфере костюма. Например, фрак изначально служил одеждой для верховой езды, являясь упрощенной версией сюртука без передних пол, что было удобно для всадника. Жизнь на природе также диктовала гамму естественных цветов – зеленоватые, коричневые, серые и бежевые тона, а самыми оптимальными материалами являлись шерсть, лен и кожа. Особенные преимущества представляла работа с шерстью – классическим английским продуктом.

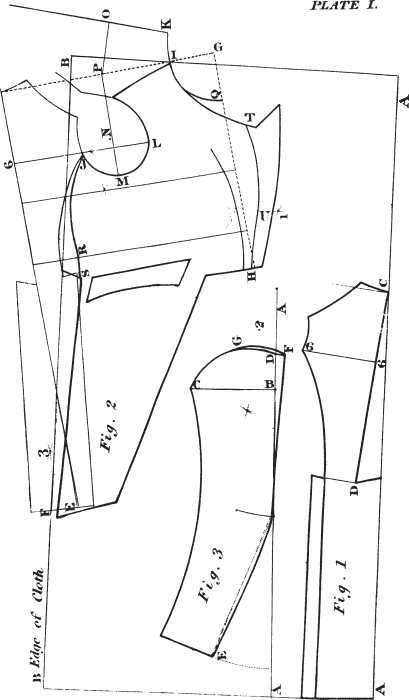

Шерсть являлась идеальной тканью для нового костюма, поскольку могла растягиваться и принимать желаемую форму, долго носиться, не утрачивая вида. Британские портные, веками имевшие дело с шерстью, изобрели множество тонких приемов: они обрабатывали ее под паром, виртуозно делали практически невидимые вытачки, вставляли подогнанные по фигуре толщинки, так что материя сидела как литая. «Фрак должен легко спускаться с плеч, облегая фигуру и не образуя складок», – писали в модных трактатах[175]. Для сравнения заметим, что предыдущая мода эпохи рококо не только допускала мелкие морщинки на поверхности одежды, но и усматривала в этом особый эстетический эффект: сеть подвижных морщинок на поверхности бархата или шелка воспринималась как мерцающая рябь, световая игра, подчеркивающая переливы ткани, облегающей тело.

Принцип нового дендистского стиля совершенно иной: гладкая, неброская материя и свободно прилегающий крой создают всего лишь фон, а на первый план выступает сама фундаментальная структура, строение силуэта, фасон, которые акцентируются за счет видимых швов и сбалансированных пропорций при отсутствии ярких цветов и украшений. Обнаженная базовая конструкция приоритетнее орнаментальной поверхности – подобная логика лежит в основе многих направлений современного искусства – вспомним хотя бы черно-белую фотографию, конструктивистскую архитектуру, кубизм в живописи, американский минимализм 1950-х годов. В истории костюма именно в дендистской моде конца XVIII – начала XIX века была серьезно заявлена современная минималистская эстетика.

Откуда же взялся этот новый канон, столь радикальномодернистский для своего времени? Как это ни парадоксально, но его главный источник – в античной классике. Во второй половине XVIII столетия, после раскопок в Помпеях и в Геркулануме, Европа переживала настоящий античный бум. Если раньше признанными образцами считались статуи Аполлона Бельведерского и Лаокоона в ватиканских коллекциях, то теперь миру были явлены новые шедевры. В 1806 году колоссальные скульптуры, ранее украшавшие фриз Парфенона, были привезены в Англию лордом Элджином, и целое поколение молодых британцев, глядя на них, усваивало модели греческой телесности[176]. Во Франции античное наследие адаптировалось в работах архитектора К. – Н. Леду, в живописи Ж. – Л. Давида, «декоратора» Французской революции, и в театральном творчестве Тальма. Так начиная со второй половины XVIII века складывался неоклассический[177]канон, притязавший, как всегда в переломные эпохи, на новейшее выражение общегуманистических ценностей.

Очень существенными для восприятия античности в то время были работы Винкельмана. Он особо подчеркивал ценность контурной линии, усматривая в ее совершенстве отличительную особенность классической пластики: «Благородный контур в греческих фигурах объединяет или очерчивает все части прекраснейшей натуры и идеальной красоты, или, можно сказать, он – высшее понятие в обеих»[178]. По этой же причине Винкельман недолюбливал барочное искусство, где выразительность возникает скорее за счет массы и обилия деталей. Его толкование было очень авторитетным: речь шла не только об ином восприятии классического наследия, но и прежде всего о перенастройке культурного зрения.

Правильный контур фигуры стал расцениваться как новый критерий совершенства: это не замедлило сказаться и в развитии моды. Напрашивается вывод: приоритет четкого контура в античной пластике прямо соответствовал первостепенному значению силуэта и конструкции в дендистском костюме. К мужской моде начала XIX века можно с полным правом отнести слова Вельфлина, сказанные о греческой скульптуре: «Классическая пластика устремляет свой взор на границы: в ней нет формы, которая не нашла бы свое выражение с помощью линейного мотива, нет фигуры, о которой нельзя сказать, по какому плану она задумана… Силуэт здесь нечто большее, чем случайная граница видимой формы: наряду с фигурой он претендует на известную самостоятельность – именно потому, что является чем-то в себе законченным»[179]. Рискнем продолжить и заключить: неоклассический акцентированный силуэт стал важнейшей чертой, определившей развитие мужского костюма на два столетия вперед. Недаром Джим, обозреватель старинного российского журнала «Дэнди», проницательно замечал: «Когда-то, в пышные времена наших прадедов, пестрые цвета, драгоценные камни, кружево и плюмажи создавали красоту мужского костюма; теперь только одна линия играет роль в мужской моде, только линия своим изысканным изгибом создает красоту современного денди»[180].

Эстетика античной скульптуры прямо влияла на представления об идеале красоты. Уподобление мужского тела скульптуре числилось среди ходовых сравнений эпохи. «Он в виду толпы: на него смотрят, как на классическую статую», – писал русский литератор о светском льве[181]. В греческом искусстве традиционно мужчина изображался обнаженным. Античный юноша обладал гармонично развитым спортивным телом с ясно очерченными мускулами, особо акцентировались в фигуре грудь и плечевой пояс. Очень узнаваемой была и характерная сбалансированная поза – хиазм: «В спокойном положении, когда человек на одну ногу опирается, а другая свободна, последняя отступает назад лишь настолько, насколько нужно, чтобы вывести фигуру из вертикального положения»[182]. Эта поза копировалась и на портретах, и на гравюрах в модных журналах. Быть похожим на греческих богов или героев считалось высшим признаком мужской красоты. Двое самых влиятельных денди могли похвастаться сходством с Аполлоном: говорили, что Байрон напоминает Аполлона чертами лица, а Джордж Браммелл – фигурой.

Благодаря культу античности в моде сложилась уникальная ситуация: представления об идеальном греческом теле диктовали новый силуэт костюму. Винкельман, восхваляя благородную линию, особо подчеркивал красоту телесного контура: «В греческих фигурах мастерский контур господствует даже под одеждой, являя главное намерение художника, который даже сквозь мрамор, как сквозь складки косского платья, показывает прекрасное строение тела»[183].

Античная модель телесности действовала как платоновская идея, форма форм. Идеальное тело воспринималось как зримая абстракция, требовавшая конкретного современного воплощения. Неоклассический стиль ставил совершенно новые задачи: костюм должен был обрисовать «греческое» тело, а не замаскировать или деформировать его. Иными словами, одежда должна была стать визуальным аналогом наготы, но наготы совершенно определенных – аполлоновских – пропорций.

Как же решалась эта парадоксальная проблема? Щеголи оказались вынуждены как бы «примерять» на себя античное тело. Старый костюм буквально затрещал по швам, как будто его пытались натянуть на классическую статую. Новое тело требовало иных пропорций одежды, оно давило и распирало ткань. Узкие плечи грушевидного силуэта расправились, сквозь облегающий рукав проступили бицепсы, требуя дополнительного объема. Мощный торс раздвинул двойной ряд хрупких застежек, прежний силуэт с брюшком теперь невыносимо резал глаз.

Мода на античную фигуру послужила сильнейшим импульсом для развития дендистского стиля. Новый костюм для начала существенно уменьшился в объеме: сузились широкие полы сюртука, исчезли крупные накладные карманы и обшлага. Этот новый силуэт проницательно подметил Н.И. Греч: «Платье гладкое без складок, прилипает к телу, но не отличается никаким богатством; белье его чистоты ослепительной»[184]. Одновременно резко увеличивается верхняя часть фигуры, чтобы передать античные пропорции торса. Подложенные плечи и припуск в верхней части рукава, имитирующий выпуклые мышцы, недвусмысленно намекают на атлетическое телосложение.

Выкройка сюртука. Ил. из трактата Д.Уатт «Дружественные наставления портному». 1822 г.

За основу берется сюртук сельского джентльмена – единственная модель с воротником, но и он нуждается в конструктивной переработке. Воротник делается выше, чтобы оттенить «героическую» шею и гордую посадку головы. Кстати, голову денди отныне украшает уже не напудренный парик, а элегантная стрижкаà la Titus[185] – как на бюсте римского императора Тита. Грудь кажется более внушительной, так как окончательно закрепляется двубортный фасон и сюртука и жилета. Если грушевидный силуэт составлял равнобедренный треугольник, то теперь линии лацканов образуют перевернутый треугольник, который смотрит вершиной вниз. Эта невидимая точка указывает на новый немаловажный пункт в костюме – средоточие мужского достоинства. Раньше «фиговым листочком» служили складки пышных штанов и длинные полы жилета, дендистский же костюм возрождает более откровенную моду времен Ренессанса, когда кавалеры носили обтягивающие лосины.

Благодаря узким цельным панталонам, укороченной линии жилета на талии и отсутствию передних пол у фрака дендистский фасон подчеркивал сексуальный шарм мужчины. Красота мужских ног высоко ценилась в обществе: это нередко служило темой для сравнений и комментариев, а для дам это был приятный повод безбоязненно сделать комплимент мужчине. Непрерывная плавная линия панталон светлого цвета создавала эффект длинных, стройных ног, что, правда, также требовало худощавой фигуры. «Излишняя полнота – это настоящий физический недостаток», – писал Орас Рэссон, автор многочисленных трактатов о моде[186]. В итоге подобный ансамбль успешно поддерживал иллюзию «греческих» пропорций, оставаясь видимым и невидимым одновременно, риторически обнажая и героизируя своего владельца.

Современные франты продолжают пожинать плоды неоклассического момента в моде. И хотя сравнение с Аполлоном сейчас, возможно, вызовет лишь ироническую улыбку, вариации дендистского стиля постоянно возникают в коллекциях ведущих дизайнеров, вновь и вновь подтверждая жизнеспособность классики.

О шейных платках

Дендистский костюм начала XIX века акцентировал одну деталь, которая с тех пор играет важную декоративную роль в мужском гардеробе. Это шейный платок[187], который позднее превратился в галстук – любимый аксессуар эстетов. Джордж Браммелл, как мы помним, мог завязывать шейную косынку 6 часов в день, так что его лакей сетовал: «Это наши неудачи», глядя на смятые платки, разбросанные по комнате. Чтобы надежнее зафиксировать результаты удачных экспериментов, Браммелл придумал использовать крахмал, чем добивался не только гармоничных, но и устойчивых комбинаций.

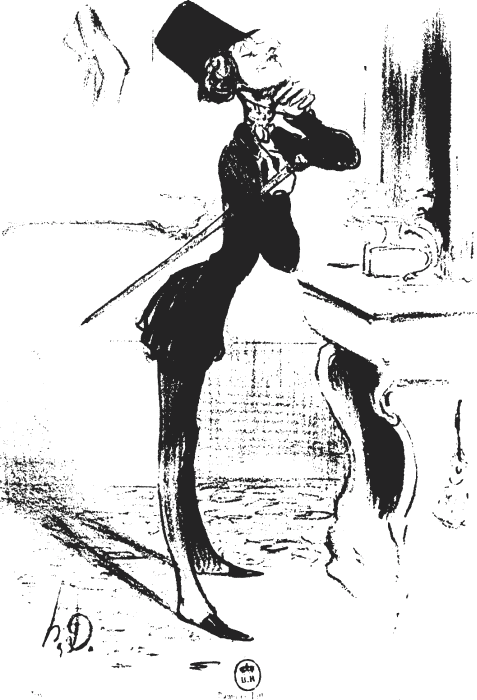

Техника завязывания сама по себе была весьма остроумна: «Для начала Браммелл поднимал воротник сорочки, который был настолько большим, что в расправленном виде закрывал ему голову и лицо. Накрахмаленный шейный платок при этом торчал спереди по крайней мере на фут широким концом вниз. Затем следовал первый coup d’archet[188]: сложив воротник, он задирал голову вверх и, стоя перед зеркалом, медленно и постепенно опускал подбородок, чтобы на платке образовались естественные складки. Когда платок таким образом достигал требуемой формы, он совершенствовал его складки, поправляя рубашку, и, наконец, заключительным быстрым движением делал узел из узких концов»[189].

О. Домье. Кокетство. 1839 г. Литография.

Изящные твердые складки дендистского шейного платка – единственное, что осталось у аполлонов XIX столетия от великолепных развевающихся материй, украшающих античные мужские торсы. Ведь на скульптурах греческих богов или героев, как правило, можно видеть накидку (хламиду), небрежно наброшенную на руку. Ниспадающие складки ткани контрастно оттеняют каноническую мужскую наготу Аполлона Бельведерского; аналогичный пример – статуя Мелеагра в Ватикане[190].

Ритм и направление складок в античных скульптурах создавали иллюзию поступательного движения, подчеркивая жест модели и контуры тела. Совсем иной эффект возникал в культуре барокко, где массивные складки ткани на скульптурах и в живописи плотно укутывали и маскировали тело. Мраморные складки одеяний статуй Бернини или гофрированные покрывала на полотнах Сурбарана живут своей особой жизнью, указывая на возвышенность события. «Мрамор отображает и улавливает складки, направленные к бесконечности, и выражают они уже не тело, а некое духовное приключение», – пишет Жиль Делез о Бернини[191]. По мысли французского философа, «освобождение» барочных складок объясняется тем, что между телом и одеждой действует третий элемент – стихии: ветер, воздух, свет, вода. Именно стихии радикально размывают контур тела, символически вписывая его в систему более абстрактных и динамичных координат: «Складки одеяний обретают самостоятельность и масштабность, – и не по причине простого украшательства, а ради выражения духовной силы, воздействующей на тело либо для того, чтобы его опрокинуть, либо чтобы его поднять или вознести, – но всегда перестраивая его и формируя в нем интериорность»[192].

Пышность барочных костюмов подтверждает наблюдения Жиля Делеза: развевающиеся плащи, широкие панталоны «рейнграф», бриджи с многочисленными сборками, пышные рукава с кружевными манжетами – все эти элементы давали богатую и самодостаточную игру складок на поверхности, скрывая силуэт тела. Костюм превращался в насыщенную смыслом эмблему или власти, или святости, или богатства – в зависимости от обстоятельств, но декоративные и подвижные складки всегда зрительно увеличивали фигуру, подчеркивая ее монументальность.

Описанная система представляет из себя полный антитезис дендистской эстетике внешности. Напомним: отталкиваясь от барочной пышности складок, денди стали добиваться чистоты линии. Неоклассицизм, возрождавший классическую античность в искусстве конца XVIII–XIX века, требовал замкнутого и определенного контура каждой детали и фигуры. «Произнося суждение о пластике барокко, Винкельман насмешливо восклицает: “Что за контур!” Он рассматривает замкнутую в себе, красноречиво говорящую контурную линию как существенный момент всякой пластики и отворачивается, когда контур ему ничего не дает. Барокко отрицает контур: не в том смысле, что впечатления силуэтности вообще исключались бы, – просто фигура не поддается фиксированию с помощью определенного силуэта»[193].

Мужской костюм, повторяющий контуры античного тела, – плод неоклассической культуры, реабилитирующей четкий силуэт и красоту чистых линий. Все, что осталось от барочной поэтики складок, локализовано в шейном платке, но он существенно изменился.

Накрахмаленный шейный платок – единственно возможный в неоклассицизме вариант складки. Это остановленный, зафиксированный контур удачного движения: барочная игра стихий более не влияет на пластический рисунок и не символизирует духовный порыв. Стихии укрощены и подчинены эстетической воле денди-минималиста. Расчетливо уложенные складки напоминают не столько о «счастливой случайности», сколько о продуманной необходимости, о техническом умении. Этот неоклассический рационализм исключает вмешательство стихийных «элементов»: ветер никогда не будет играть с браммелловским платком, это не входит в замысел.

До изобретения Браммелла мужской платок частенько неаккуратно болтался или кое-как свисал с шеи владельца, а форме узла особо никто не придавал значения. После того как Браммелл ввел в моду свои изящные узлы и складки, все стали ему подражать и прилежно изучать разные типы узлов на платках. Молодой Бальзак даже написал небольшой трактат о 39 способах завязывать галстук[194]. Книгоиздатель Стокдейл, чутко уловив требования модной конъюнктуры, выпустил брошюру «Neckclothitania, or Tietania». Несмотря на игровой слог, брошюра реально содержала подробное описание и схемы завязки базовых узлов[195].