Полная версия

Денди: мода, литература, стиль жизни

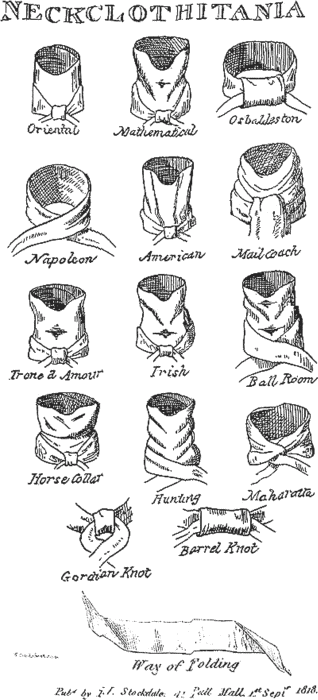

На фронтисписе были схематически изображены базовые типы узлов: «Ориентальный, Математический, Осбальдестон, Наполеон, Американский, Почтовая карета, Трон любви, Ирландский, Бальная комната, Конский Хомут, Охотничий, Махараджа, Гордиев узел, узел “Бочка”»[196].

Каждый из этих узлов имел свои особенности в сочетании с определенной тканью и цветом. Так, Ориентальный рекомендовался «для очень жестких материй, в нем не должны были быть видны складки. Математический менее суров, в нем допустимы три складки. К нему лучше всего подходит цвет “бедра испуганной нимфы”»[197]. Трон любви хорошо накрахмален с одной горизонтальной складкой по центру, оптимальный цвет – «Глаза девушки в экстазе». Бальная комната представлял собой комбинацию Математического и Ирландского и наилучшим образом выглядел в цвете «девственной белизны». А «Почтовая карета, узел для извозчиков, годился для шерстяных тканей; один конец платка выпускался вниз и затыкался за пояс»[198].

Накрахмаленный шейный платок, тщательно завязанный серией выверенных жестов, – самая неоклассическая и статуарная деталь дендистского туалета. Браммелл, постепенно опуская подбородок, чтобы добиться «естественных» складок, действовал как скульптор, работающий с мрамором. Недаром лорд Байрон при всей своей любви к дендизму отвергал именно накрахмаленные шейные платки и на портретах чаще всего изображался с расстегнутым воротником и обнаженной шеей. Будучи романтиком, он как раз не прочь подставить лицо буйным порывам ветра и всячески акцентировать естественность и эмоциональность поз. Это был визуальный аналог сильных страстей и переживаний его героев. Но, заметим, байроновские герои не претерпевают больших «духовных приключений», как барочные персонажи, этого им как раз недостает, что и знаменует романтический сплин. Сходным образом байроновский герой обычно вписан в природу: пейзаж соответствует его настроению, в то время как истинный денди – человек городской и искусственный, от природы принципиально далекий.

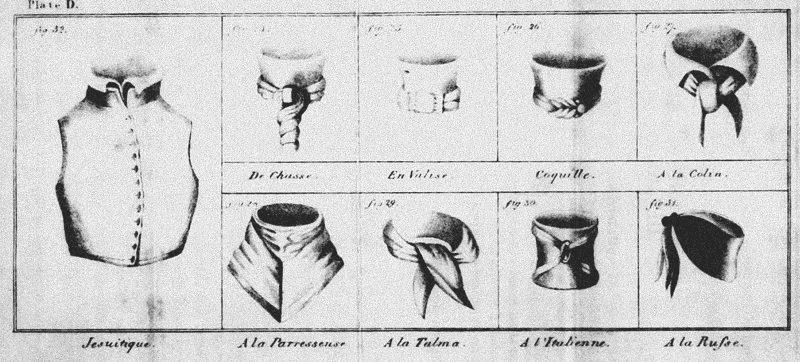

Типы узлов. Ил. из трактата «Neckclothitania». 1818 г.

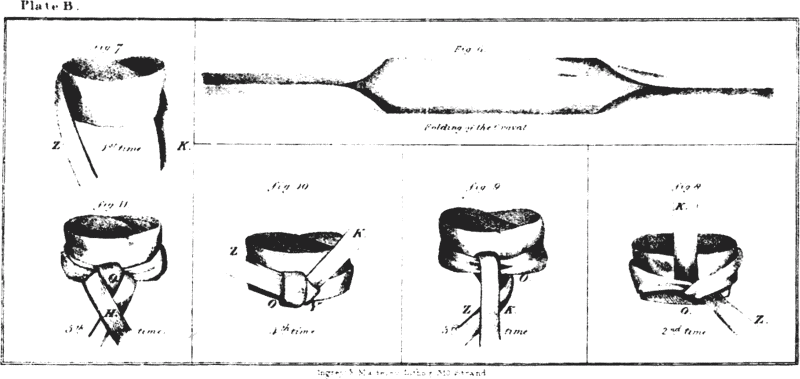

Галстучные узлы. Ил. из трактата «Искусство завязывать галстук».1828 г.

Самое, наверное, яркое проявление искусственности в костюме – невидимые механические приспособления. Возьмем для примера «машинку» для завязывания правильного узла на шейном платке, популярную в первые десятилетия XIX века. Для достижения желаемого эффекта использовались хитроумные штучки, кажущиеся сейчас весьма странными, – например, особый проволочный каркас для галстучного узла. Ю.К. Арнольд пишет о российских модниках: «Но что всей фигуре петиметра придавало особенное aplomb и важность, соединялось в воротнике рубахи, в галстуке и в прическе. Основание галстука образовала тоненькая “машинка” (иного выражения я ныне подобрать не могу), составленная из целого ряда бесчисленных узких спиралей тончайшей медной проволоки, покрытого коленкором и окаймленного тонкой козьей или заячьей кожей. Эта машинка, шириною до трех вершков, весьма аккуратно, но плотно завертывалась в слабонакрахмаленный, тщательно выглаженный платок из тончайшего батиста и в таком виде представляла галстук, которым имела украситься шея петиметра. Эта несколько массивная повязка прикладывалась серединою своею к передней части шеи, покрытой широким, кверху торчащим, крепко накрахмаленным и до самых ушей доходящим батистовым же воротником рубахи, и, обвив довольно плотно всю шею, завязывалась спереди в виде широкого банта, концы которого украшались иногда весьма искусною вышивкою. Таким образом, голова, волею-неволею, принимала почти ненарушимую важную позу, а лицо получало вид полноты и цветущего здоровья»[199]. Однако напомним, что элегантно завязанный дендистский платок подразумевал еще и некоторую долю небрежности (или, по крайней мере, иллюзию небрежности), что порой исключалось вследствие чрезмерной тщательности туалета и «ненарушимых поз» российских франтов.

Подобные «машинки» нередко использовались в туалете европейских щеголей, которые любили изобретать сложные узлы для своих шейных платков. Люсьен Шардон, главный герой бальзаковского романа «Утраченные иллюзии», страдает из-за отсутствия подобного приспособления: «А ведь он мог высоко держать голову, будь у него галстук на подкладке из эластичного китового уса; его же галстук не оказывал ни малейшего сопротивления, и Люсьенова унылая голова клонилась, не встречая препятствий»[200]. Здесь уже вместо основы из проволоки фигурирует подкладка из китового уса, но суть остается той же. Время действия «Утраченных иллюзий» – 1823 год, и точность описания деталей костюма, как всегда у Бальзака, сочетается с повышенной символической нагрузкой. Высоко поднятая голова денди – знак его социального достоинства, а Люсьен, только-только приехав в Париж, чувствует себя безнадежно отставшим от моды провинциалом.

После того как Браммелл ввел моду крахмалить ткань, стало возможным фиксировать складки платка, и «машинка», которая была в почете у российских петиметров, была дополнительной гарантией для тех, кто сам не мог создать красивую форму[201].

Резюмируем: накрахмаленный шейный платок – остановленная и рационализированная складка. Она неподвижна и не подразумевает вмешательства стихий, соответствуя общей статуарности денди. Это локальная, ограниченная область игры, которая символизирует прихотливую небрежность, но реально происходит по четко продуманному плану, как интрига в драме классицизма. Накрахмаленный шейный платок функционально равнозначен драпировке, оттеняющей наготу античных мужских торсов. Если теперь мы припомним сказанное ранее о соотношении дендистского костюма и обнаженного тела, то увидим повторение эстетической закономерности: «дендистский костюм + шейный платок» эквивалентно «мужской торс статуи + оттеняющие драпировки».

Эта же формула действует в неоклассических скульптурах начала XIX века, как, например, «Персей, держащий голову Медузы» А. Кановы[202]. И хотя Анна Холландер замечает по поводу этой статуи, что материя, свисающая с руки Персея, смотрится как купальная простыня и не имеет отношения к реальным греческим хламидам по способудрапировки[203], важен сам принцип: Канова воспроизводит классический канон, актуальный в его время (игнорируя, допустим, римские статуи в тогах).

Шейный платок: психологический комментарий

С точки зрения психолога, безусловно, заслуживают особого комментария излюбленные манипуляции денди с шейными платками. Многочасовое завязывание шейного платка в дендистской практике и важная декоративная роль этого аксессуара в туалете щеголя явно акцентируют область горла и передней части шеи.

В современной психологии есть интересные исследования (группа Елены Петровой[204]), позволяющие установить определенные соответствия между акцентированным участком тела и эмоциональным состоянием. Каждый участок тела символически связан с тем или иным типом высказываний и переживаний. Горло и передняя часть шеи «ответственны» за выброс негативных эмоций, резких оценочных высказываний, центрированных на конкретном объекте. Не случайно при состояниях морального дискомфорта мужчины инстинктивно часто начинают крутить шеей, пытаясь ослабить воротничок, или трогают узел галстука, как будто чтобы освободить горло.

Если вспомнить дендистскую склонность к едким ироническим репликам или уничижительным замечаниям в адрес присутствующих, то все сходится: акцент на горле как раз и предполагает такой «вредный» настрой по отношению к отдельно взятым лицам или предметам одежды. Взять хотя бы эпизод, когда Браммелл вежливо попросил даму удалиться из бальной залы пятясь, поскольку ему не понравился вид ее платья сзади.

Еще раньше на зону горла и шеи обратил внимание ученик Фрейда Вильгельм Райх. Он сформулировал концепцию «мышечного панциря», то есть зон мускульного напряжения, которые изначально функционировали как защитная броня. Телесный панцирь – проекция психологического панциря: мышечные зажимы препятствуют выходу напряжения и блокируют эмоциональную разрядку.

Зона шеи и горла относится у Райха к третьему панцирному сегменту. Вот его характеристика: «Для того чтобы ощутить действие третьего сегмента, достаточно представить себе ощущения, возникающие при сдерживании гнева или слез. Спастические сокращения шейного сегмента включают также и язык. Это легко понять, поскольку мышцы языка прикреплены в основном к шейной структуре. Таким образом, спазмы мускулатуры языка находятся в функциональной связи с подавлением адамова яблока и контрактурой глубокой и поверхностной мускулатуры шеи. Движения адамова яблока ясно показывают, как импульс гнева или плача, без осознания этого пациентом, буквально «проглатывается»[205].

Можно предположить, что работа по несколько часов в день с шейным платком – символический признак активности этого третьего сегмента. Без конца завязывая и перевязывая платок, денди тренируется в расслаблении и напряжении мышечного панциря, что соответствует разрядке и контролю столь сильных эмоций, как гнев и плач. Завершение узла – визуальный аналог владения собой. Знаменитая бесстрастность денди, восходящая к стоической и джентльменской невозмутимости, – признак подавления эмоций и телесного зажима. Напротив, такие проявления дендистского темперамента, как саркастические реплики или спонтанное остроумие, свидетельствуют о свободном эмоциональном импульсе. Однако сдержанность и обуздывание сильных реакций типа гнева или слез все же доминируют. Зафиксированная крахмальная складка браммелловского шейного платка красноречиво повествует о покоренной материи, а продуманная небрежность узла словно намекает на возможность дозированного проявления чувств.

Галстучные узлы. Ил. из трактата «Искусство завязывать галстук». 1828 г.

Туника и кринолин: модели телесности в женском костюме XIX века

Когда Психея-жизнь спускается к теням…

О. МандельштамКаролина де ла Мотт Фуке, немецкая писательница эпохи романтизма и супруга барона Фридриха де ла Мотт Фуке, автора «Ундины», на склоне лет решила запечатлеть для потомков нравы и вкусы своей юности: так в 1829–1830 годах появилась одна из первых книг по истории моды. Немалое внимание в ней уделяется поистине удивительному феномену конца XVIII – начала XIX века – «нагой моде»: «Дамы носили греческие одеяния с плотным поясом под грудью. Из-под него вниз струились мягкие пышные складки, руки выше локтя были открыты, волосы стянуты на затылке в узел… Женщины походили на античные статуи, чудом попавшие из классики в современность»[206].

Это свободное светлое платье с рукавами-фонариками, шитое из тонкого муслина или газовой ткани, получило название «туники». Классический образ поддерживался и за счет прическиà la greque, и стильной обуви – легких плетеных сандалий, и аксессуаров – камей, браслетов, головных обручей. Сверху для тепла позволялось накинуть тонкую кашемировую шаль. При отсутствии карманов мелочь можно было положить в тогда же изобретенную плетеную сумочку – ридикюль[207]. В целом силуэт получался обтекаемый, плавный и в то же время лаконично-строгий. Низкий вырез декольтированной туники, обнаженные плечи и руки, полуприкрытая грудь и, главное, отсутствие корсета составляли разительный контраст по сравнению с дамскими нарядами предшествующих десятилетий: «нагая» мода действительно позволяла красавицам безбоязненно демонстрировать свои формы.

Туника a la victime эпохи Французской революции. Диагональные ленты напоминали о связанных перед казнью узниках

Впервые в культуре Нового времени пластика женского тела оказалась нестесненной и самодостаточной. «Естественная грация движений, – пишет Каролина де ла Мотт Фуке, – развивалась сама собой. Исчезло вечное беспокойство, что платье сомнется, потеряет форму или разойдутся складки… Теперь в движениях, в зависимости от большей или меньшей гармонии тела, свободно проявлялись душа и характер. Вся сущность женщины стала непроизвольнее… теплее и живее»[208]. Непосредственность и спонтанность здесь прочитываются сразу на всех возможных уровнях: одежда – жест – душа – сущность.

И все же при всей внешней непроизвольности реабилитация женской телесности шла сквозь призму античности – ведь «нагая мода» являлась вариантом неоклассического стиля в женском костюме. Благодаря опоре на греческую пластику искусство вернулось к античным пропорциям фигуры, акцентируя обрисованные груди и ягодицы, движения от плеча, скульптурные лодыжки и босые ступни. В живописи Боровиковского (портрет М. Лопухиной), Давида (портрет мадам Рекамье), а также в эскизах Блейка, Флаксмана и Фюсли одежда прежде всего подчеркивает графические формы эстетизированного тела.

Тело проступает сквозь одежду, как предмет – сквозь плетеный ридикюль, но это еще не последняя градация прозрачности: в пределе теоретическое «умное» зрение проникает сквозь внешние покровы и прозревает внутреннюю структуру тела. На ярмарках в больших европейских городах особой популярностью пользуются «анатомические Венеры» – муляжи женских тел, наглядно и натуралистично иллюстрирующие расположение внутренних органов. Не случайно именно в эту эпоху даже в медицине появляется особая концепция – «медицинский взгляд», как его назвал Мишель Фуко[209], желая обозначить решающий момент диагноза, когда доктор, осматривая пациента, как бы видит его «насквозь», прозревая истинную причину недуга на грани видимого и невидимого и удовлетворяя свое libido sciendi[210].

Руссоистский культ естественности, античные идеалы Французской революции и просветительская медицина не могли не изменить представлений о женской красоте. Отныне она связывается с раскрепощенной телесностью, во многом шокирующей пуританскую публику: общеизвестен скандал вокруг «Люцинды» Фридриха Шлегеля, но, пожалуй, более показательно и трогательно смущение английского поэта С.Т. Колриджа, когда он впервые в Германии увидел, как танцуют вальс.

Новая эротичность облика достигалась в первую очередь благодаря игре просвечивающих поверхностей в «нагой моде»: нижнее белье заменялось трико телесного цвета, а порой прозрачные газовые туалеты надевались прямо на обнаженное тело. Чтобы создать эффект «мокрой ткани», женщины слегка увлажняли наряды перед балом, так что прилипающая к телу туника ясно обрисовывала фигуру, как у Ники Самофракийской. Подобный прием, по свидетельству Винкельмана, был в ходу у античных скульпторов: «Греческая драпировка выполнялась в большинстве случаев с тонких и влажных одеяний, которые, следовательно, как известно художникам, плотно облегают кожу и тело и позволяют видеть его наготу»[211]. В Новое время эти рискованные игры, разумеется, давали повод для сравнительных рассуждений о нравах. «Спартанские женщины были более надежно защищены от нескромных взоров общественным мнением, чем некоторые английские леди, облаченные в мокрые одежды», – замечает проницательный мистер Персиваль, герой романа «Белинда» (1801)[212]. В странах с прохладным климатом, например в России, подобные дамские экзерсисы нередко приводили к простудам даже со смертельным исходом, но страсть к новой моде оказалась сильнее: «Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно охватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; поистине казалось, что легкокрылые психеи порхают на паркете»[213].

Особое значение для эстетического восприятия имел тот факт, что туника была практически лишена отделки: «подол оторачивали простой каймой, не допускалось ни бахромы, ни развевающихся концов пояса, ни богатой вышивки»[214]. Как замечает А.Холландер, белое платье не только создавало иллюзию классической чистоты, но и дышало интенсивной эротикой[215]. Светлые оттенки и четкая графичность формы позволяли зрителю сосредоточиться на красоте фигуры и индивидуальности женщины, что подчеркивалось к тому же естественной вольностью манер. В толпе психей даму сердца выбирали не по тунике – напротив, туника как бы становилась невидимой, а наружу выступала та самая «непроизвольная, живая и теплая» сущность женщины, отмеченная Каролиной де ла Мотт Фуке.

В мужской моде в тот период прослеживаются аналогичные тенденции: появляются панталоны в обтяжку, обрисовывающие ноги и создающие удлиненный силуэт взамен грушевидного, исчезают парики – под знаком возрождения классики телесность обретает новые права в культуре.

Общая ориентация эпохи на античность, однако, была в значительной мере условной. Это было подражание тому эстетическому образу античности, который сформировался после раскопок Помпеи и Геркуланума и статей Винкельмана[216]. Реальная же античная одежда, как теперь известно, была несколько иной, нежели то представлялось любительницам «нагой моды». Она, во-первых, была преимущественно бесшовной, и оттого ценилось искусство красиво задрапироваться, заколов на плече материю пряжкой-фибулой; и, во-вторых, античные туники вовсе не обязательно были белыми, какими при раскопках выходили на свет божий статуи, столетиями пролежавшие в земле. Так что женщины XVIII–XIX веков подражали не настоящим древним гречанкам или римлянкам, а именно статуям.

Именно статуарность эстетически обеспечивала легкость идеализации женских образов, их богатый аллегорический потенциал: дама в тунике могла олицетворять и Свободу, и поэтическую Музу, и трагическую Любовь, будучи универсальным символом Возвышенного.

Однако уже в эпоху романтизма наметился конфликт между двумя эстетическими полюсами – Возвышенным и Готикой[217]. Их конфликт породил две конкурентные модели телесности, которые, конечно же, сказались в двойственной символике женской красоты – налет холодной абстрактности в образе женщины-статуи в контрасте с эротической теплотой. Это нашло свое отражение в мотиве оживающей статуи, очень распространенном в литературе того времени, – вспомним лишь «Венеру Илльскую» Мериме или «Мраморную статую» Эйхендорфа[218]. Такой мотив, порой трактуемый как пробуждение языческой чувственности под покровом повседневного рационализма, приобрел отчетливые готические обертоны в позднем романтизме. Антитеза смертного холода и жизненного тепла позволяет возвести его к архетипическому сюжету о «ночном госте»[219]: в мерцающей полупрозрачности женских форм культура начинает различать призрак смерти и суеверно принимать предосторожности против опасности.

Эволюция женского платья в первую половину XIX века протекает как будто всецело под знаком желания закрыть женское тело, отбросить смутные соблазны «нагой моды». Наращиваются и раздуваются рукава, все платье становится длиннее и массивнее. Талия постепенно спускается вниз и затягивается в поясе, в конце 1820-х годов постепенно возвращаются корсеты и силуэт-рюмочка, юбка приобретает форму колокола, причем под нее для придания пышности поддевается несколько нижних юбок. Сама материя платья утяжеляется: в моду входят бархат, плотный шелк, жесткие простежки. В подол платья со второй половины 1830-х годов принято подшивать «руло» – жгут из толстой ткани или валик, набитый ватой, чтобы платье стремилось к земле, – «легкокрылым» романтическим Психеям теперь уже не воспарить…

Шляпки также обнаруживают тенденцию к увеличению объема. Поля расширяются и начинают свисать, ограничивая поле зрения: что характерно, этот момент в моде совпадает с появлением «руло». Весь силуэт тянется вниз, женское тело как будто сникает, не в силах справиться с жизненными тяготами. Единственная часть тела, которой позволено фигурировать обнаженной, – плечи – тоже отмечена этим вектором земной гравитации: красивыми считаются покатые плечи. Их одобрительно сравнивают с бутылкой из-под шампанского.

Историки искусства заметили, что на протяжении XIX века идеал женской красоты развивался во многом под знаком возрастных изменений. В 1830-е годы это тип девочки-подростка, затем девушки и молодой женщины, и, наконец, в последние десятилетия на арене появляется зрелая, высокая, уверенная в себе дама[220]. Иногда применительно к английской моде подобную трансформацию связывают с взрослением и старением королевы Виктории, но, очевидно, существуют и более весомые причины – ведь образы статных уверенных дам становятся популярны после успешного старта движения суфражисток и кампании за всеобщее доступное образование для девушек. Столь же симптоматичны инфантильные, несчастные героини, как крошка Доррит, крошка Нелл и Флоренс Домби у Диккенса, возникшие в культуре раннего викторианства. Они воплощали витавшие в атмосфере идеи: женщина по природе слаба и беспомощна, как ребенок, и нуждается в поддержке и опеке.

В области моды эти более чем спорные убеждения подкреплялись даже «медицинскими» аргументами. Считалось, например, что женский позвоночник настолько слаб, что просто не в состоянии держать спину, и оттого необходимы корсеты. Девочек приучали носить корсет с трех-четырех лет. Понадобились десятилетия, чтобы сторонники рационального платья доказали с цифрами в руках вредоносность этих приспособлений для здоровья. Между тем именно корсеты, затрудняющие дыхание, были первопричиной многочисленных обмороков, воспетых в литературе как признак особой женской чувствительности и утонченности (в прямом и переносном смысле). Затянутый корсет считался верным свидетельством моральной чистоты и строгих нравов. Существовала даже поговорка «loose dress – loose morals» (свободное платье – свободные нравы), что, кстати, вполне адекватно семантике русского слова «распущенность». Вместе с тем тугой корсет имел, несомненно, и сексуальные коннотации, а расшнуровка корсета числилась среди эротических забав эпохи.

Другим столь же двойственным по символике изобретением является знаменитый кринолин, введенный в моду в середине XIX века англичанином Чарльзом Вортом. Ворт одевал императрицу Евгению, супругу Наполеона III, и был, по сути, первым профессиональным дизайнером одежды в современном понимании. Именно он не только взял в свои руки весь технологический процесс изготовления женского платья, но и стал активно влиять на курс моды, консультируя своих клиенток на всех этапах – от подбора ткани до определения фасона и конечного имиджа. Понять глубину этого переворота можно, лишь осознав, что до этого веками женское платье шили исключительно женщины, а мужчины, как правило, не только не допускались на примерки, но и вообще имели весьма туманное представление о конкретике изготовления дамских нарядов.

Что же представлял из себя «фирменный» продукт Ворта – кринолин? Слово это происходит от лат. crinum – волос и linum – полотняная ткань. Реальный кринолин XIX века – это хитроумный каркас для пышной юбки, многоярусная конструкция из параллельных соединенных обручей. Металлические обручи расширялись по мере приближения к подолу, а на уровне колен привязывались к ногам тесемкой, что, естественно, создавало немало затруднений при ходьбе, но зато, по замыслу Ворта, обеспечивало плавное колебание кринолина. Кринолин требовал особой семенящей походки, чтобы создавался эффект скольжения по полу. «Естественная грация движений» в тунике, о которой с такой радостью писала раньше Каролина де ла Мотт Фуке, в подобном скафандре была просто немыслима. Для того чтобы ткань юбки была натянута, в подол зашивали специальные грузики – более позднюю и увесистую модификацию руло.

Широкий размах кринолинов причинял много неудобств, допустим, при необходимости войти в узкую дверь или сесть в карету (кринолин мог достигать в ширину до двух метров), что был вынужден признать даже такой энтузиаст новой моды, как Теофиль Готье: «Более серьезное возражение против кринолина – его несовместимость с современной архитектурой и меблировкой. В ту пору, когда женщины носили фижмы, гостиные были просторными, двери – двустворчатыми, кресла – широкими; кареты без труда вмещали даму в самой пышной юбке, а театральные ложи не напоминали, как нынче, ящики комода. Ну что ж! Придется расширить наши гостиные, изменить форму мебели и экипажей, разрушить театры!»[221]

Столь радикальные меры, впрочем, не потребовались, поскольку хитроумный Ворт вскоре придумал особую пружинку, позволяющую сокращать диаметр обручей кринолина. «Рычаг управления» находился на уровне бедра, и, таким образом, хозяйка кринолина могла незаметно регулировать размеры своего туалета. Аналогичные механические устройства, как отмечает Р.М. Кирсанова, функционировали в пышных беретных рукавах, а в мужском костюме – в складном цилиндре «шапокляк»[222].

Таким образом, в культуре середины XIX века женское тело оказалось закованным в настоящую механизированную клетку: античные статуи превратились в готические автоматы. Гофмановская кукла Олимпия пришла на место Психеи: сбылись романтические «ночные» страхи. Закрытая механизированная одежда являлась идеальной проекцией мужских садомазохистских желаний, обозначая страх перед смертью и одновременно запретное наслаждение. Не случайно культура этого времени изобилует образами мертвых женщин – и в качестве объектов эротического вожделения (новеллы Э.По), и как тема для эстетизированного созерцания (прерафаэлиты), и даже как китч (популярные гипсовые маски «неизвестной утопленницы из Сены»)[223].