Полная версия

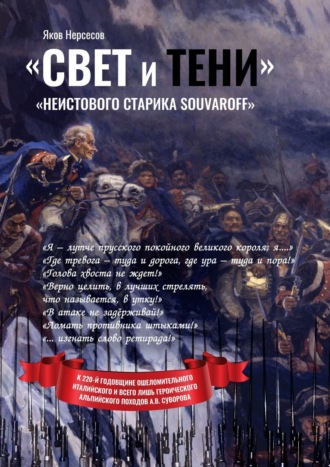

«Свет и Тени» «неистового старика Souvaroff»

После кончины благоволившей к Румянцеву императрицы Елизаветы Петровны его фавор продолжился и при вступившем на освободившийся трон её племяннике Петре III. Новый государь наградил Петра Александровича орд. Андрея Первозванного и орд. Св. Анны и присвоил ему чин генерал-аншефа. И это в 36 лет! Более того, он поручил ему командовать экспедиционным корпусом в Германии, готовя его к войне с Данией за его наследственную вотчину Шлезвиг. Петр Александрович оставался верен этому чудаковатому (?) царю шведско-гольштейнских кровей, волею судеб, оказавшемуся на русском престоле, до последнего. Его войска уже были на марше, когда из России приходит сообщение о дворцовом перевороте в середине лета 1762 г. в пользу Екатерины и ее приказ о возвращении, но и после этого Румянцев сохранял верность Петру.

…, фигура, ликвидированного в ходе дворцового переворота в пользу Екатерины, российского императора Петра III, не столь однозначна и лапидарна, как она очень долго рисовалась в отечественной литературе, во многом с подачи его супруги-узурпаторши, отчаянно боявшейся потерять престол. Некоторые наблюдательные современники справедливо отмечали: придя к власти, Петр Федорович Романов «оставался истинным немцем и никем иным». Можно сказать и по-другому: он был немцем на русской службе. Его трагедия заключалась в том, что он, уже не знавший родного Гольштейна, не знал по-настоящему и так никогда не узнал и России, а по некоторым свидетельствам предчувствовал здесь свою раннюю гибель. Иногда он жаловался, что если бы не тетушка, он мог бы занять шведский престол либо стать генералом у обожаемого им прусского короля Фридриха II, а его «притащили сюда, чтобы сделать великим князем этой засранной страны». Подобные неосторожные высказывания создавали ему дурную репутацию. … Между прочим Впрочем, это уже другая история

Некоторое время Петр Александрович Румянцев находился не то чтобы в опале, но и не у дел. Крайне осторожная и мнительная Екатерина, никогда не забывавшая, что она узурпировала престол (), всю жизнь крайне тщательно следила за всеми даровитыми генералами русской армии, чья популярность в войсках могла позволить им в случае чего повернуть штыки и пушки туда, куда им взбредется. Вот почему она предельно внимательно присматривалась к лучшему полководцу России той поры, как, впрочем, и к прославившемуся позднее в войнах с турками на Кавказе Ивану Васильевичу Гудовичу (1741—1820), между прочим, не чуждого карьерных интриг. Тем более, что в отличие от очень многих, Петр Александрович – искушенный царедворец – отнюдь не спешил с льстивыми заявлениями в верности ее власти: он ждал подтверждения смерти законного государя Петра III. А дождавшись, предполагая, что его карьера кончена, Румянцев подал прошение об отставке. Но ее не приняли: первые, чисто бабьи страхи новоявленной императрицы-узупаторши прошли. «Пятый цилиндр» в ее «белом теле» перестал «стучать» и она снова сумела трезво и расчетливо воспринимать окружающую ее действительность, разумно и холодно оценивать своих подданных, в первую очередь, принимая во внимание их способности, а Петр Александрович Румянцев на тот момент был действительно единственным выдающимся полководцем, готовым успешно воевать хоть сейчас. Сказалось и ходатайство ее фаворита Григория Орлова и в 1764 г., после увольнения от должности гетмана Разумовского, она определила его на генерал-губернаторство в Малороссию, где он умело ликвидирует последние очаги самостийности против царской власти. сначала у убитого с ее ведома мужа-законного государя, а потом и у нелюбимого сына

…, повторимся, что Петра Александровича не отличали ни любезность, ни пленительность, ни благородное происхождение и прочие «европейские приемчики», столь распространенные в ту пору, как при дворе, так и в армейской среде. Этот вояка до мозга костей уважал только себе подобных, в частности, пруссаков, с которыми он не раз сталкивался на поле боя и, когда в 70-е гг. побывал в Берлине, то был принят на высшем уровне самим королем-полководцем Фридрихом II Великим так, как никто другой из его бывших противников. Сам Румянцев относился к Фридриху с подчеркнутым уважением, как это бывает среди достойных соперников по самой дорогой, и , славе – … Кстати сказать купленной морем крови смертями «бес числа» Воинской Славе (своей и чужой) (с обеих сторон)

А к началу первой войны Екатерины с Турцией оказался востребованным и недюжинный полководческий талант Румянцева. За ним шла слава победителя. Помимо большой личной храбрости и решительности, он отличался непревзойденным умением использовать малейшие ошибки неприятеля на поле боя, в частности, турок…

…, по уровню боеспособности турецкая армия существенно уступала русской. Она была очень многочисленна, но с крайне низкой дисциплиной: в ней царило неподчинение и дезертирство. Ружья турецкой пехоты имели длинный тяжёлый ствол и поэтому стреляли на большее расстояние, чем русские ружья. Однако из-за этого их приходилось долго заряжать и применять для стрельбы подставки-сошки. К тому же у них не было штыков и поэтому в ближнем бою турки применяли сабли и ятаганы. Турецкие пушки были чрезмерно тяжёлыми, во время боя не могли сменить позицию, а турецкие артиллеристы были плохо обучены. Более того, турки отставали в организации артиллерийского боя. Все это приводило к тому, что эффективность турецкой артиллерии была низкой. В отличие от пехоты и артиллерии, турецкая кавалерия была высокого уровня и превосходила русскую численностью, подготовкой всадников и качеством лошадей. В отличие от русской армии, обученной искусству маневрирования, турки действовали на поле боя неупорядоченной массой. Кроме того, огромная численность турецкой армии – ок. 600 тыс. человек (!?) – таила в себе серьезные слабости. В ее составе было много нерегулярных частей: феодальное конное ополчение (сипахи) и иррегулярная кавалерия (акынджи). Регулярные же подразделения (пехотинцы-янычары) составляли незначительную часть турецкой армии. Турки сразу вводили в бой огромную массу войск, преимущественно конницу. Сражавшиеся с ними европейские войска не решались напасть на них первыми, ожидая турецкого натиска. С этой целью они стремились максимально усилить свою оборону полевыми укреплениями, отводя кавалерию на фланги или в резерв. Первый удар турок был страшен: причем, не за счет их мужества и воинского мастерства, а из-за глубокого построения турок в атаке – некого подобия македонской фаланге, которая за счет своей монолитной массы разрывала линейную оборону неприятеля. Но если неприятелю удавалось его выдержать, турки обычно проигрывали сражение. Турецкие войска легко поддавались панике, и их численное превосходство оборачивалось против них самих, мешая перестроить боевые порядки и отразить вражеский контрудар. Во многом поэтому, турецкая армия отличалась необученностью современным способам ведения войны, недисциплинированностью и несогласованностью действий… Кстати сказать

Румянцев проанализировал все особенности ведения боя турками и предложил совершенно новую манеру ведения боевых действий. Он не стал стоять в ожидании турецкой атаки, а сам первым наносил им удар.

Для этого следовало сделать русские войска более маневренными, т.е. разбить пехоту на небольшие каре, по 2—3 тысячи человек, чьи командиры, зная общий план битвы, действовали самостоятельно. Он начал создавать особую егерскую пехоту, отбирая в нее самых сильных, ловких и сметливых солдат, готовя их действовать в бою в зависимости от ситуации. За пехотой следовала кавалерия, от которой требовалось мгновенно наносить сильный удар в плотном конно-колонном строю холодным оружием. Артиллерия размещалась впереди, по флангам или в резерве. Ей надлежало быстро менять позицию, сосредотачивая огонь на вражеской артиллерии и скоплениях неприятеля. Более того, она могла двигаться впереди и своим огнем, еще до удара пехоты в штыки, вносила расстройство во вражеские построения.

Эти преобразования позволяли быстро менять тактику, перестраивать войска в зависимости от боевой ситуации

Петр Александрович не отказывался от тактики ведения боя в рассыпном строю, но умело сочетал его с действиями колонн и каре в зависимости от особенностей местности. Румянцевские войска умело отражали нападения вражеской конницы, будучи в колоннах, прикрытых густой цепью стрелков и огнем пушек.

Он стал собирать войска в ударную группу на решающем участке фронта и бросать ее на противника, ведя бой до полного его уничтожения.

… Французские революционные генералы блестяще ими воспользуются: они доведут их до ума и они принесут им немало блестящих побед, в первую очередь, над шаблонно воевавшими австрийцами и пруссакам. В тоже время, и в отечестве нашлись незаурядные военные умы, весьма внимательно ( ) и высокопрофессионально следившие за всеми румянцевскими переменами в российской армии. В частности, исключительно амбициозный и болезненно честолюбивый современник Румянцева – А. В. Суворов, видевший во всех своих «коллегах по смертельно-кровавому ремеслу» конкурентов в гонке за славой первого полководца своего времени. Развивая свою «науку побеждать», он заинтересованно () наблюдал за новациями Петра Александровича в боях с турками, все эти новшества, вошли в практику западноевропейских армий только в самом конце XVIII в., Кстати, если не сказать, или даже завистливо? внося в них свои концептуальные идеи, шлифуя на учениях и, доводя до ума в боях, и то у прогрессивно настроенных после буржуазной революции французов. очень пристально где любая ошибка не только вела к смерти солдат, но если их (ошибок) оказывалось много, то и к проигрышу…

Румянцев смело доверял командирам самостоятельно принимать решения, поощряя частную инициативу офицеров и рядовых в достижении победы над неприятелем.

К тому же, Петра Александровича отличала простота в обращении с солдатами, доверие к ним: он был настоящим «Отцом Солдатам», любимым ими. Рассказывали, что как-то раз, один поседелый унтер-офицер, обвешанный медалями, сказал ему: «Вот уж, батюшка, в третью войну иду я с тобой!» «Ну, друг мой» – усмехнулся в ответ Петр Александрович – «В четвертый раз мы вместе с тобой уж воевать не будем»…

…, организаторский и полководческий талант Петра Румянцева настолько ярко проявился во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. , что, порой, в отечественной литературе ее называют… Между прочим («первой екатерининской») Румянцевской…

Глава 8. Румянцевские победы – Рябая Могила, Ларга и Кагул!

Поначалу война велась русскими вяло и с оглядкой на оборону.

Так, сильную вражескую крепость генерал-аншеф, князь А. М. Голицын (1718—1783) – суворовский родственник по линии жены – подходя к ней, (), (), смог занять только с третьего раза – , да и то, при некоторых сопутствующих обстоятельствах. Хотин и 19 апреля но у него не было осадной артиллерии и не хватило бы продовольствия – в наличии имелось лишь на 8 дней и 2 июля причем, во второй раз это выглядело как поражение русских войск, что сильно приободрил турецкий гарнизон, испытывавший большие трудности с продовольствием и, особенно с фуражом 9 сентября 1769 г.

А ведь неизменно благоволившая к Александру Михайловичу Голицыну воинственная императрица-немка (), назначая его – одного из героев Кунерсдорфа – главнокомандующим выступившей к 1-й () армией, пожелала ему «счастия отцовского», намекая на заслуги перед отечеством его знаменитого отца – одного из сподвижников Петра Великого на военном поприще – генерал-фельдмаршала Голицына Михаила Михайловича-старшего. ( !) Однако действия Александра Михайловича отнюдь не отличались решительностью. или, наоборот? главной, т.е. для активного наступления Не путать с его полным тезкой генерал-адмиралом Голицыным Михаилом Михайловичем-младшим или меньшим Хотину Повторимся!

Екатерина II, недовольная медлительностью Голицына, решила заменить Александра Михайловича его же зятем Румянцевым, который до этого командовал 2-й армией, , Правда, отзывая Голицына из армии, она ласково уверяла, что он нужен ей в Петербурге «как очевидный в армии свидетель положения тамошних мест и дел». предназначенной не для ведения наступления для обороны. а лишь на охрану русских границ от набегов крымских татар, т.е.

Пока шёл этот приказ, а Румянцев добирался до места своего нового назначения, Голицыну посчастливилось разбить великого визиря Молдаванчи, который потерял порядка 7 тыс. солдат, ок. 70 орудий и весь обоз. Начав после разгрома противника его преследование, русские, как известно, вступили в почти опустевший Хотин, из которого бежали как многие жители, так и большая часть гарнизона, а вскоре заняли и город Яссы. К этому времени в расположение русских войск как раз прибыл Румянцев, которому Голицын передал командование. Сам он отбыл после этого в Петербург, где Екатерина приняла его весьма благожелательно и 20 октября 1769 г. произвела в генерал-фельдмаршалы, наградила, но на войну неспособного к активным наступательным действиям Александра Михайловича больше уже не посылала. 29 августа 1769 г. 9 сентября

Теперь на фронте всем заправлял П. А. Румянцев.

Штатная численность 1-й () армии к началу 1770 г. () в силу ряда объективных и субъективных причин (чума, дезертирство, «усушка-утруска» и прочие последствия «покурить-оправиться») не соотвествовала реальной. Исключая отдельно дейстовавшие корпуса генерал-поручиков Х. Ф. Штофельна и Х. фон Эссена (ок. 20 тыс. – на двоих), после зимних квартир непосредственно под рукой у Румянцев на 2 мая 1770 г. могло быть тыс. человек (19. 474 пех., 6.399 кав., 1.631 артил. и инж., 449 казаков, 3.544 необстрелянных рекрута, 5.203 нестроевых и 2.122больных) с 136 полевыми и 160 полковыми орудий. Ещё новых рекрутов прибыли позднее. наступательной ок. 38.8 3.598 на довольствии состояло 97. 209 человек, считая всех строевых, нестроевых, иррегулярных чинов, возниц и обслугу

А вот выйти в конце мая в поход на Хотин он смог не более чем с тыс. чел.: остальных пришлось оставить для обучения рекрутов и приёма выздоравливающих. 31—32

К этому времени, высланный вперед экспедиционный конный корпус генерала Х. Ф. Штофельна уже серьезно поредел от охватившей его эпидемии чумы и, блокированный войсками вассала Турции крымского хана Каплан-Гирея (Каплана II Герая), сильно нуждался в поддержке. Сменивший скоропостижно скончавшегося от чумы Штофельна, генерал-поручик Н. В. Репнин с трудом отбивался у кургана Рябая Могила, от наседавших 70-80-тысячных конных полчищ крымского хана.

Понимая всю серьезность сложившейся ситуации, несмотря на явный недостаток продовольствия и сил для масштабных наступательных операций, энергичный Румянцев разработал план решительного наступления своих войск на врага.

Поход был тяжелым: под стать печально памятному Прутскому походу ПетраВеликого в 1711 г. Как и тогда, карты не соответствовали местности. Лощины резко чередовались с курганами. Спасаясь от чумы, Румянцев по началу шел правым, малонаселенным берегом Прута. Несмотря на весеннюю распутицу 1770 г. с ее проливными дождями, превратившими степи в море грязи, а ручьи – в полноводные реки, в которых тонули люди и лошади, армия Румянцева шла через Валахию вперед навстречу туркам. Двигалась налегке: обозы пришлось бросить.

Наступление Румянцева, замедлилось не только весенней распутицей, но и распространением на вражеской территории чумы. 9 июня Румянцев встал лагерем на левом берегу Прута у с. Цицора. 11 июня, Н. В. Репнин, все же, отбился от крымского хана и переправился на левый берег Прута, соединившись с авангардом румянцевской армии, которым командовал генерал-майор Федор Васильевич/Виллимович (Фридрих Вильгельм) Боур (1731либо 1734, графство Ханау, Священная Римская империя – 1783, Санкт-Петербург, Российская империя) – один из создателей штабной работы в российской армии. Причем, силы Репнина не превышали 6—7 тыс. человек, так как он, не только понёс тяжёлые потери от эпидемии чумы, но и был вынужден оставить на правом берегу Прута под командой Г. А. Потемкина () всех своих егерей (700 человек) и казаков. (такая фамилия правильней с точки зрения транскрипции, хотя в отечественной литературе закрепились: Бауэр, Бауер, Баур, Бавер) будущего всесильного екатерининского фаворита

Таким образом, перед решающими боями Румянцев мог располагать тыс. человек, включая нестроевых, при 115 пушках. А вот в противостоявшей ему главной армии визиря по некоторым данным сосредоточилось тыс. кав. и тыс. пех., да еще крымский хан привел тыс. примерно 38 до 100 50 ок. 80

Вот в такой непростой ситуации к русским пришел первый успех.

Во встречном бою пехотинцы Боура наголову разбили боевое охранение турок. Особо отличились гренадеры, которые забросали атакующих турок гранатами. Но это жаркое дело было всего лишь репетицией перед «большой дракой».

…, тот бой особо памятен для будущего в суровую годину «Грозы 1812 года» – Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова, тогда еще лишь дивизионного капитана. Тогда смелые и инициативные действия Кутузова сделали его имя известным в армии. С военным ремеслом он был «на Ты»! А ведь, порой, бывает очень модно хулить и поносить «премудрого пескаря» Кутузова! В основном, это происходить от незнания специфики полководческого кредо «Ларивоныча» (спору нет – он был Большим Мастером ! ) – последователя стратегических воззрений знаменитого Мориса Саксонского: большую войну можно выиграть и без особо кровопролитных побоищ, а лишь крайне умелым маневрированием, истощением вражеских сил – своего рода «мудрым бездействием»… Кстати Спасителя Отечества так его ехидно величали «коллеги по кровавому ремеслу за непревзойденное искусство «лавировать» не только на войне, но и особо эффективно… при дворе; «дворских дел»

Она случилась когда главные силы Румянцева атаковали тыс. турок и конных татар с 44 орудиями под началом крымского хана Каплан-Гирея близ кургана на левом берегу р. Прут. 17 июня 1770 г., 70—72 Рябая Могила

Лагерь турок был хорошо укреплен самой природой. Атака с фронта через болотистый ручей и на крутые высоты под плотным ружейным и пушечным огнем врага неминуемо вела к очень большим потерям. Правый фланг тоже был хорошо прикрыт. Открытым для нападения оставалось лишь левое крыло неприятеля.

В ночь на 17 ( русские войска четырьмя колоннами скрытно подошли к вражескому лагерю близ Рябой Могилы и быстро перестроились в грозные ощетинившиеся дивизионные каре с артиллерией и кавалерией прикрытия. 28) июня (Г. А. Потемкина – повторимся, тогда еще только будущего екатерининского фаворита, Н. В. Репнина, Ф. В. Боура и самого Румянцева под прикрытием кавалерии И. П. Салтыкова – сына знаменитого победителя прусского короля Фридриха Великого при Кунерсдорфе фельдмаршала П. С. Салтыкова)

…, это сражение доказало превосходство предложенного Румянцевым нового способа ведения боя: использование отдельных подвижных «каре» (колонн) с рассыпным строем егерей вместо линейного построения. Линейная тактика, столь популярная в Западной Европе, действительно, позволяла генералам обозревать свои войска, и казалось, упрощала управление ими. Но эта тактика привязывала войска к местности, лишала их маневра, подвижности, ограничивала инициативу начальников, не требовала от главнокомандующих смелых творческих решений, а при неудаче на одном участке боя влекла к катастрофе и на других… Между прочим

Сокрушительный удар с фронта, а затем с тыла и флангов, неукротимый натиск «на штыках» гренадер полковника Семена Романовича Воронцова(15.6.1744, Москва – 9.6. 1832, Лондон) – отца Михаила Семеновича Воронцова (18.5.1782 – 6.11.1856, Одесса), будущего героя войн России с Наполеоном в начале XIX в., выдающегося государственного деятеля александро-николаевской эпохи, произвели впечатление полного окружения, сломили волю противника, и привели к разгрому лагеря. Русская конница преследовала бежавшего врага сколько могла, но поскольку в основном она была тяжелой – кирасирской и карабинерской – то ей трудно было угнаться за легковооруженным неприятелем на его быстроногих степных лошадях по пересеченной местности.

Поэтому-то и потери врага оказались сравнительно небольшими – всего убитых и раненных. Русским победа «обошлась» в убитых и раненных. 400 22 37

… несмотря на незначительный масштаб самого сражения, оно стало известно из-за впервые применённых в ходе степных походов русской армии Румянцевым некоторых тактических новинок. Их он будет развивать в последующих сражениях с турками: марш-манёвр в тыл и на фланги противника и вышеупомянутое дивизионное каре. Для повышения мобильности Румянцев также прекратил употребление заградительных рогаток, применяя вместо них для прикрытия пехоты артиллерию. … Кстати сказать, До этого российские полководцы использовали . у Рябой Могилы (например, Б. К. Миних) единое армейское каре В итоге этих нововведений боевой порядок стал более компактным и манёвренным, облегчая наступление

Развивая успех, Румянцев решил отбросить врага к самому Дунаю.

В последовавшем затем через 20 дней после победы у Рябой Могилы упорном 8-часовом сражении на реке , при ее впадении в р. Прут, русская армия, поредевшая за время тяжелого похода (; впрочем, данные разнятся), снова обратила в бегство тысячные турецко-татарские войска (65 тыс. татарской конницы и 15 тыс. турецких янычар с 33 орудиями, в т. ч.– 3 мортиры) под началом все того же Каплан-Гирея. А ведь пехота турок была сильна в обороне, конница, имеющая отличных наездников, – в бешеной атаке. 7 (18) июля кто-то склонен считать, что чуть ли не в половину!? Ларге 80-

В этом сражении Румянцев шлифует свою новую тактику передвижения войск колоннами, которые в бою перестраивались в рассыпной строй, что затрудняло точному в них попаданию. Румянцев разделил армию на три подвижных, мобильных дивизионных каре с артиллерией и кавалерией прикрытия, каждому поставил задачу, предоставил инициативу действий генералам П. Г. Племянникову, И. П. Салтыковуи. Римскому-Корсакову (! ) А. В где не все было так просто, как это принято «живописать» не путать с печально знаменитым по Второй Цюрихской битве с Массена в 1799 г. – . Римским-Корсаковым, А. М

: Но цель у всех была единой разбить врага!

Вражеские позиции располагались на крутом берегу широкой реки Ларги. Болотистая местность перед ней затрудняла не только подход, но и переправу. К тому же, с вражеских высот вся местность далеко и хорошо просматривалась. Было решено скрытно переправиться и выйти на ударные позиции ночью. Появлялась возможность неожиданно атаковать врага.

Сближение отрядов началось в темноте. Чтобы в короткую июльскую ночь выйти одновременно к цели по разным маршрутам, войскам требовалась железная дисциплина, организованность, командирам – искусство управлять.

Риск был велик…

В татарские разъезды обнаружили русские отряды, подходившие к Ларге и многотысячная конница татарского хана всей своей гигантской массой обрушилась на русские тылы. Румянцев приказал резервной пехотной бригаде отразить атаку неприятеля и продолжать наступление. четвертом часу утра

Десятки тысяч всадников неприятеля буквально затопили местность вокруг русских каре, но остановить их не смогли. Перекрестным артиллерийским огнем и штыками каре успешно отражали налеты-наскоки конницы и планомерно продолжали наступление.

Первый, самый опасный удар врага был отбит, контратака каре отогнала кавалерию противника к его лагерю. Турецкие воины, как правило, грозные в первом натиске, получив отпор, спасовали. Вражеская пехота, засевшая за укреплениями лагеря, устрашенная штыковой атакой русских, не принимая рукопашного боя, обратилась в бегство…