Полная версия

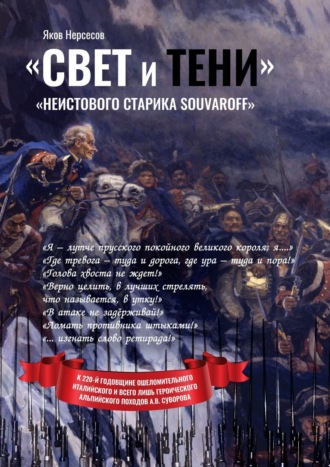

«Свет и Тени» «неистового старика Souvaroff»

Многие из современников считали Суворова сумасбродом. Его манера знакомиться с людьми – он делал это как на допросе, стремительно закидывая человека частыми и быстрыми вопросами – казалась, по меньшей мере, странной. На эту тему в литературе гуляет много исторических анекдотов, подлинность которых каждый читатель волен оценивать сугубо индивидуально! Ему не нравилось, когда люди приходили в замешательство, но он уважал тех немногих, кто отвечал по-военному определенно, без запинки.

Вот лишь один из них…

…Рассказывал, что как-то, будучи проездом в Киеве, он встретил иностранца, искавшего, как многие иноземцы в екатерининскую эпоху, службы в России. Увидев незнакомое лицо, Суворов резко остановился, вперил в него свой пронзительный взгляд прозрачных голубых глаз и коротко по-военному отрывисто спросил:

– Откуда вы родом?

– Француз, – отвечал тот, изумленный неожиданным вопросом и резким тоном.

– Ваше звание? – методично продолжал Суворов.

– Военный.

– Чин? – сухо, как на допросе, был задан следующий вопрос.

– Полковник!

– Имя? – не обращая внимание на дерзкий ответ, снова коротко уточнил Суворов.

– Александр Ламет.

– Хорошо! – все также бесстрастно кивнул головой Суворов и круто, по-военному через левое плечо повернулся, чтобы уйти. Но теперь Ламета – известного своим участием в войне за независимость Североамериканских штатов – покоробила такая бесцеремонность. Он быстро заступил дорогу русскому полководцу и, глядя на него в упор, начал так же требовательно спрашивать:

– А вы откуда родом?

– Русский, – нисколько не конфузясь, отвечал Суворов.

– Ваше звание?

– Военный.

– Чин?

– Генерал!

– Имя?

– Суворов!

– Хорошо! – по-суворовски коротко заключил Ламет

Суворов захохотал, обнял «брата по оружию» и предложил ему свою дружбу…

То ли быль, то ли – небыль?

доподлинно неизвестно – – из трех известных братьев Ламет, мог попытаться устроиться на военную службу в Россиии была ли у кого-то из них встреча с А. В. Суворовым То ли это – (24.6.1756, Париж – 19.10.1854, замок Бусаньи, Понтуаз), участник войны за независимость США, то ли (5.10. 1757, Париж – 28.12.1832, там же), тоже участвовавший в той освободительной эпопее, причем, в качестве адъютанта генерала Рошамбо, то ли самый младший из них – (28.10.1760, Париж – 18.3.1829, там же), еще один участник той войны за океаном и также служивший адъютантом у этого военачальника. Их биографии оказались весьма богаты на крутые повороты, Соответствующие выводы делайте сами… …, Между прочим кто на самом деле!? Теодор-Александр-Виктор Ламет Шарль-Мало Ламет Александр-Теодор-Виктор Ламет но сведений о подобной встрече кого-либо из них с «русским Марсом» не отмечается!?

А вот еще один анекдотический пример суворовской «неординарности»! Причем, хохма, да и только!

…Якобы, как-то раз за обедом на Царскосельском приеме Суворов в присутствии самой государыни-императрицы «отличился особо».

Два пажа в богатых светло-зеленых бархатных мундирах, не хуже фельдмаршальского, поднесли фельдмаршалу Суворову с двух сторон по две тарелки сразу. Суворов даже запнулся на секунду, в недоумении гладя на предложенные блюда.

– Паштет из судака с налимьей печенкой. Репа в малаге, – сказал камер-паж справа.

– Ватрушки с луком. Гренки с мармеладом, – в тон ему доложил камер-паж слева.

Непобедимый полководец думал недолго. Он быстро глянул и стал решительно складывать содержимое с четырех тарелок на свою. Перемешал все и начал с аппетитом есть…

Говорят, за столом воцарилась гробовая тишина…

Глава 5. Дела семейные – дела неласковые

К сожалению, не просто складывалась и личная жизнь «екатерининского орла». Женился он – скорее – по необходимости успокоить стареющего отца, мечтавшего увидеть внуков, чем по личному желанию, не говоря уж о любви. Это случилось, когда ему уже стукнуло 44 года! Отец сам подобрал «вторую половину» своему сыну.

Ею стала княжна Варвара Ивановна Прозоровская (18.11.1750, Москва—8.5.1806, там же) – дочь Марии Михайловны (урождённой княжны) Голицыной (1717/18—1780) и отставного генерал-аншефа князя Ивана Андреевича Прозоровского (1712—1786).

, она была троюродной сестрой суворовского сверстника и соперника по полководческой славе, героя осады и .под началом генералаТотлебена, князя, генерал-поручика Александра Александровича. Прозоровского (1732/33/34 – 9 (21).8.1809, полевой лагерь за Дунаем), командовавшего в ту пору корпусом в Крыму, ставшего при внуке Екатерины II фельдмаршалом 10 сентября (30 августа) 1807 г… … Между прочим конного рейда на Гросс-Егерсдорфа, Цорндорфа, Кунерсдорфа, Кюстрина Берлин в 1760 г

Прозоровские были не самой завидной партией: семья была обременена долгами – батюшка невесты обожал «дольче вита» – и могла дать за Варварой приданного всего на 12 тыс. рублей Скорее всего, все это дали их богатые родственники – Голицыны. Варваре уже было 23 года и по тем временам она крепко «засиделась в невестах». Более того, за ней уже тянулся шлейф слухов и сплетен, порой, не самого приятного свойства (ветрена, увлекается мужчинами и т. п. и т.д.). К тому же, жених уже был известной личностью, а его прижимистый отец сколотил для него серьезное состояние. (на 7 тыс. – драгоценных украшений и 5 тыс. – на покупку деревень). (или даже больше?)

Но у Прозоровской были сильные родственные связи при дворе!

, через ее родного дядю по матери, хоть и не игравшего большой роли при дворе, но фигуры весьма видной – генерал-фельдмаршала Александра Михайловича Голицына (18 (29).11.1718 АбоВеликое герцогство Финляндское – 8 (19).10.1783 Санкт-Петербург). Во-первых ,

…, путать с его современниками и полными тезками: ( (6.11.1723 – 15.11.1807,Москва) и (8 (20).9.1772 – 12.9.1821, Париж)… Кстати сказать Голицыным, Александром Михайловичем- Голицыным Александром Михайловичем 31.7. ( ) не надо его вице-канцлером) – (тайным советником, гофмейстером, коллекционером)

А знаменитый генерал-фельдмаршал Голицын Михаил Михайлович-старший (1 (11).11.1675, Москва – 10 (21).12.1730) – ее прославленный дед – и вовсе был одним из лучших полководцев Петра Первого Начав семеновцем, Михаил Михайлович-старший сделал стремительную карьеру. Врожденный недостаток (заикание) не мешало ему говорить правду в лицо самому Петру Великому. На вопрос царя о награде за одержанную победу над шведами при Лесной Голицын осмелился просить простить князя Аникиту (Никиту) Ивановича Репнина (1668, Москва – 3. (14).7.1726, Рига), опростоволосившегося в глазах Петра под Головчином в 1708 г. и разжалованным им в рядовые, хотя по началу речь зашла о смертном приговоре! «Знаешь ли ты, что он твой злейший враг?» – грозно вперив свой царский взор, в отличившегося Голицына, грозно рыкнул непредсказуемый и гневливый Петр. «Знаю, государь! – отрезал не робкой души Михал Михалыч, – но прошу ради пользы Отечества, ибо Аникита свое дело знает крепко ( – прим. Я.Н.), а хороших русских генералов мало!» Как полководец Голицын, несомненно, котировался выше Репнина, будучи хорош и на суше, и на море. Он стал генерал-фельдмаршалом, впрочем, как и Репнин. Правда, только он – при Петре, когда бывшая драгунская портомоя и по совместительству солдатская подстилка задаривала петровских генералов себе на верность! При императрице Анне Иоанновне (петровской племяннице) Михаил Михайлович попал в опалу и очень быстро ушел в свой – в мир Былой Славы и Громких Побед, причем, вроде бы весьма загадочных обстоятельствах! . [Не путать с его тройным тезкой генералом-адмиралом (1 (11) 11. 1681/84 – 25.5. (5.6.) 1764, Москва).] Голицыным Михаилом Михайловичем-Младшим (или Меньшим) тот действительно храбро сражался под все той же Лесной а Аникита – уже при петровской супружнице Екатерине I, Последний Солдатский Переход

на Екатерине Михайловне, урожденной Голицыной (25.9.1723/24 – 22.9.1779, Москва) – сестре матери суворовской супруги, Марии Михайловны – был женат один самых знаменитых полководцев России – «Русский Нестор» – фельдмаршал граф Петр Александрович Румянцев. Во-вторых,

Глубоко почитая отца, Суворов не стал с ним спорить и женился стремительно, так же как действовал на поле боя. 18 декабря 1773 г. состоялась помолвка, 22-ого – обручение, а 16 января 1774 г. – венчание: то ли в Москве (в церкви Федора Студита у Никитских ворот?), то ли – в одном из подмосковных имений Суворовых?

Брак был несчастлив с самого начала. Молодожены никак не подходили друг другу.

Варвара была красавица истинного русского типа – полная, статная и румяная, но как потом горячо утверждал сам Суворов, «противного полу» не чуралась и будучи девкой, тем более, что к свадьбе ей уже шел 24-й год. Ума она была весьма ограниченного, особым образованием ее не наделили , кроме умения читать и писать. Более того, Так образом, оценить по достоинству незаурядность своего супруга она никак не могла, да и не хотела. Представительной внешностью невзрачный, крайне худой и сутуловатый, маленький и морщинистый Александр Васильевич не обладал, а все иное его супругу, обожавшую танцы и веселье, не интересовало. (как впрочем, и приданным) грамотность ее оставляла желать лучшего: …«астаюсь миластиваи гасударь дядюшка, пакорная и верная куслугам племяница варвара Суворова»…

Тогда как он был , образно говоря, «женат» на «, по прозвищу » и этим все сказано. Воин до Мозга Костей Кровавой по Натуре и Страшной Ликом Девке Война

… многочисленная аристократическая родня невесты была против брака с простым армейским генералом. Особо громко «возмущались» соперники Суворова по чинам и наградам: один из жестоких усмирителей пугачевского бунта, генерал-аншеф, сенатор, граф (1721,Вязовна, Мещовский уезд, Калужская провинция, Московская губерния —15 [26].4.1789, Москва) —братНикиты Ивановича Панина, весьма влиятельного воспитателя наследника российского престола Павла Петровича и князь (1734—1801) – фигура в российской истории XVIII века, безусловно, незаурядная. Отношения у последнего с Суворовым так никогда и не сложились… Кстати, Петр Иванович Панин Николай Васильевич Репнин

Родившаяся в этом браке 1 августа 1775 г. дочь Наташа («Суворочка») стала самой большой радостью в личной жизни выдающегося полководца. Когда девочке было всего два года, боготворивший ее отец, умиленно писал: «Дочка вся в меня, и в холод бегает босиком по грязи». Семейные дела не ладились. Варвара Ивановна устала от кочевой жизни ее беспокойного супруга: порой, она действительно рисковала жизнью, как например, на Кубани, когда лихой рейд джамбулуцкого владетеля Тав-Султана на Ейск чуть не обернулся трагедией и он едва не захватил крепость, где была в тот момент супруга Суворова, наводившего порядок в ногайских степях. Более того, вынужденная все время мотаться за своим легким на подъем супругом на новые места жительства Варвара Ивановна, порой, болела лихорадкой и, к тому же, из-за преждевременных родов потеряла двух детей в 1776 и 1777 гг. Это, естественно, отразилось, как на ее психо-эмоциональном состоянии так и на не простых взаимоотношениях между супругами, вступивших в брак сугубо по сговору родителей и по вековому принципу «стерпится-слюбится». Вот и Александру Васильевичу, с головой ушедшему в его военно-административные хлопоты на государственном уровне и за Её Величеством , постоянно снедаемым завистью к более удачливым, по его болезненному мнению, конкурентам по полководческой славе – было не до нее. (по некоторым данным – мальчиков?) (для большинства женщин выкидыш – глубокая психологическая травма, нередко не понимаемая мужчинами, придерживающмися мнения ), «бабе – р`одить, что курице – яйцо сн`есть» Вечной Погоней Воинской Славой

Как правило, в таких случаях сексуальноактивные женщины (жены) вынуждены (?) искать утешения у ласковых и неутомимых в постели мужчин, которые очень во время оказываются… рядом с безутешной «брошенкой» (). Вот и у жены Суворова после всех ее «бабьих проблем/передряг» завязался роман с… его внучатым племянником, премьер-майором Николаем Сергеевичем Суворовым (1747-?). Будучи адъютантом Александра Васильевича в конфедератской войне он особо отличился в ходе первого (неудачного) приступа (сходу) на Ландскрону, был тяжело ранен в руку, но службы не оставил. Дядя протежировал племяннику перед всесильным Г. А. Потемкиным , но «не делай добра – не получишь зла!», стал рогоносцем. не путать с «разведенкой», что – обидно, а первое – и вовсе, оскорбительно! (его зачислили секунд-майором в Санкт-Петербургский драгунский полк)

Симптоматично, что только к лету 1779 г. Суворов-муж, а не полководец, наконец разглядел роман своей супруги со своим близким родственником. Кое-кто из биографов Суворова полагает, что по началу Александр Васильевич склонен был оправдать проступок «Варюты» ее молодостью, неопытностью и тяготами походной жизни супруги настоящего, боевого, а не генерала. паркетного

Но потом по слухам вскрылись другие прелюбодения Варвары Ивановны – и пошло, и поехало. Скандал был нешуточный. При этом оскорбленный, невероятно взрывной по характеру, Суворов не считал нужным сдерживаться и срывался в бешенство. Вплоть до того, что «рапортовал» начальствовавшему над ним всесильному фавориту Григорию Потемкину о жениных изменах: 21 мая 1784 г. он писал по-французски «Мне наставил рога Сырохнев. Поверите ли?» Иван Ефремович Сырохнев был секунд-майором Белозерского, потом – Кексгольмского, а затем – Казанского полка, которого совсем недавно Александр Васильевич за заслуги представил к орд. Св. Владимира 4-й ст. Он заведовал суворовской канцелярией и оказался человеком шустрым и с дамочками обходительно-неутомимым «павианом», особенно, когда их мужья денно и нощно пропадают на службе и не очень-то прилежно исполняют свой супружеский долг.

Брак дал серьезную трещину и полководец, имея очень строгий взгляд на брак, стремясь снять с себя вину за расторжение семейных отношений, первым подал на развод в Славянскую духовную консисторию, поскольку его супруга «презрев закон христианский и страх Божий, предалась неистовым беззакониям явно». Александр Васильевич был убежден, что все честные люди должны отвернуться от прелюбодейки. На самом же деле именно он, «вынеся сор из избы» выставил себя на посмешище всему свету, поведав ему (свету) все «по секрету». (письменно просил управителя своего московского дома следить за женой, прекрасно принятой высшим московским обществом, и ограничить ее контакты с любовником и другими ухажерами),

Рассказывали, что кто только не пытался тогда примирить Суворова с супругой: и родственники, и церковники разных рангов, и Потемкин, и вроде бы даже сама императрица , но «обесчещенный беззаконным и поносным поведением второй половины» Александр Васильевич, как истинный солдат, (как впрочем, и еще раньше) (она сняла со своего платья бриллиантовую звезду ор. Св. Александра Невского и приколола ее к мундиру генерала, тем самым, воздавая ему выдающуюся почесть) (по его собственному выражению) «стоял насмерть».

В то время разрыв брака был делом очень серьезным: «Ныне развод не в моде» – угрюмо констатировал сам Александр Васильевич. Суворов, как это не прискорбно, разделил общую судьбу гениальных людей – его личная жизнь оказалась несчастной.

… нелады с женой резко ухудшили и без того нелегкий характер Суворова. Он совсем перестал стесняться людей и считаться с ними, кроме Румянцева, Потемкина и, разумеется (!), «матушки-императрицы», . Особенно это стало заметно в его отношении к женщинам. С ними он стал весьма циничен. Если раньше он постоянно говорил, что «кроме брачного не разумеет», то теперь по рассказам вел себя весьма фривольно, позволяя себе «поразвлечься с маркитантками». Дело дошло до того, что у него по слухам якобы появилась какая-то «дурная болезнь», !? но кому это надо?! Тем более, что многих знаменитых людей молва очень часто подозревала в этом заболевании, столь популярном для галантного XVIII в. Вспомним, что ведь сам Александр Васильевич еще в 1772 г. писал из Польши сменившему Веймарна одаренному генерал-поручику Александру Ильичу Бибикову (1729,Москва – 1774, Бугульма), с которым он отменно ладил, о слишком свободных нравах прекрасных паненок так – «…я не чувствовал в себе достаточной твердости защищаться от их прелестей». Так бывает даже с такими крупными личностями, как «русский Марс» – физиологическая разрядка в условиях расслабляющего тепла женского тела нужна всем мужчинам и, гениям, в том числе… Кстати, от которой зависело в которой он сам вроде бы потом признавался ВСЁ Как все обстояло на самом деле, может сказать лишь эксгумация бренных останков выдающегося полководца,

Окончательно расставшись (но, не разведясь официально – на это у него не было монаршей воли – Екатерина очень ловко «положила „эту тему“ под сукно») с Варварой Ивановной лишь в апреле 1784 г., прижимистый Александр Васильевич, назначил ей весьма скромное годовое денежное содержание в 1200 рублей («Супругу Варвару Ивановну довольствовать регулярно из моего жалованья»), а затем, «смягчившись», увеличил до трех тысяч. О бедной жизни и, уж тем более, нищенском существовании, бывшей генеральши Суворовой говорить не приходилось. Более того, что поначалу она жила у своего отца, а потом переселилась к брату в Москву. Правда, затем дела ее пошли плохо и она вынуждена была съехать на съемную квартиру, долги ее стали расти. Она обратилась с просьбой о возврате ей ее приданного к императрице, но дело ее по каким-то причинам «не выгорело»: Екатерина мудро «забыла» о прошении?

Суворов никогда больше не виделся с ней и не переписывался. Более того, в своем завещании Александр Васильевич ей не оставил ничего, разделив все поровну между своими детьми. Все приобретенные деревни и его собственные бриллианты он отдал дочери, а родовые и пожалованные за службу деревни, драгоценные вещи и московский дом – сыну. Варвара Ивановна жаловалась потом императору Павлу на бедность по причине скупости мужа и тот своим повелением от 26 декабря 1797 г., все же, заставил старого полководца увеличить ей пособие и оплатить часть ее долгов. Суворов увеличил ее содержание с 3 тыс. рублей до 8 тыс. и предоставил ей свой московский дом, но долги в сумме 22 тыс. оплатить отказался наотрез, а «стоять насмерть» на выбранной позиции, он умел как никто другой.

Любопытно, но в августе 1784 г. уже после расставания с супругом у Варвары Ивановны родился сын Аркадий, который долго оставался с матерью. Его Суворов впервые увидел только в 1797 г., когда Александра Васильевича, бывшего в опале у императора Павла I в селе Кончанском, посетила дочь «Суворочка» – в ту пору уже графиня Наталья Александровна Зубова (1775—1844) – с маленьким сыном и братом. Старик, долго не желавший ничего слышать об Аркадии, помягчавший на склоне лет, все же, признал его как своего родного сына и поселил в доме сестры или у Д. И. Хвостова, женатого на племяннице Суворова. Более того, он даже согласился взять его – генерал-адъютанта самого императора Павла I – в свои последние походы, Италийский и Швейцарский. Пятнадцатилетний высокий красивый белокурый юноша с честью прошел их и навсегда остался благодарен отцу за «военную науку» в экстремальных условиях этих легендарных кампаний его гениального отца. Правда, после смерти последнего жизнь сблизила его с другим участником кампаний Суворова в Италии и Швейцарии цесаревичем Константином Павловичем и он превратился в большого поклонника до столь присущих гвардейской молодежи той поры лихих потех и чувственных наслаждений. Охота и карты заполнили его жизнь и он быстро промотал свое значительное состояние. И все же, обладая несомненным военным дарованием (помогало и имя легендарного отца), Аркадий быстро дослужился до чина генерал-лейтенанта и командира дивизии. Природный ум и душевная доброта притягивали к нему людей, в частности, рядовых солдат, боготворивших его великого отца.

Судьба его трагична: он погиб в ходе русско-турецкой войны 1806—1812 гг. 13 апреля 1811 г., попытавшись переправиться через разлившуюся реку Рымник в дорожном экипаже, запряженном четверкой лошадей. Сильное течение перевернуло генеральский экипаж, лошади подмяли под себя Аркадия и он, ранее получивший ранение в руку, захлебнулся. Впрочем, есть и другие версии нюансов гибели комдива Аркадия Александровича, в частности, что он тогда утонул, спасая своего денщика-солдата. Парадоксально, но сын нелепо погиб там, где его отец одержал одну из своих самых выдающихся побед. Император Александр I с уважением относившийся к памяти лучшего полководца его любимой бабушки, распорядился принять его осиротевших внуков – Александра и Константина – на казенный кошт.

…, от брака с Еленой Александровной Нарышкиной (1785—1855) у Аркадия Александровича Суворова было четверо детей: (1802—1870), в замужестве – за генерал-майором князем Михаилом Михайловичем Голицыным (1793—1856) (трое детей); (1803—1885), в 1-м браке была за полковником Дмитрием Евлампиевичем Башмаковым (1792—1835) и родила шестеро детей, во 2-м – за своим двоюродным дядей князем Андреем Горчаковым-2, знаменитым генералом времен наполеоновских войн; (1804—1882) – генерал от инфантерии, прибалтийский генерал-губернатор. У него от брака с Любовью Васильевной Ярцовой (1811 – 1867) осталось трое детей: (1831—1883), в 1-м браке – за статским советником князем Алексеем Васильевичем Голицыным (разведены), во 2-м – за полковником Владимиром Владимировичем Молоствовым (1835—1877) (от 2-го брака – семеро детей); (1834—1893), флигель-адъютант, умер бездетным. С его смертью окончился род князей Италийских, графов Суворовых-Рымникских; (1844—1927) в замужестве за генерал-майором Сергеем Владимировичем Козловым (1853—1906) (двое детей). Последний сын Аркадия Александровича – (1809—1877), стал полковником и гофмейстером, был женат на Елизавета Алексеевна Хитрово (1822—1859) и бездетен. 5 февраля 1848 г. князьям Александру и Константину Аркадьевичам Италийским, графам Суворовым-Рымникским, был предоставлен, с их нисходящим потомством, титул светлости. Больше всех повезло суворовскому внуку Александру Аркадьевичу. Несмотря на его близость к декабристам в 1825 году император Николай I, помня о выдающихся заслугах перед Отечеством его легендарного деда, перед которым преклонялся, проделавший под его началом Италийский и Швейцарский походы его старший брат Константин Павлович, прикажет не привлекать корнета-кавалергарда Александра Аркадьевича Суворова к ответственности. Он дослужится до генерал-адъютанта Его Императорского Величества, звания генерала от инфантерии и генерал-губернаторства… Кстати сказать Мария Варвара Александр Любовь Аркадий Александра Константин

Дочь Александра Васильевича Наталья закончила Воспитательное общество (Институт благородных девиц) при Смольном монастыре, куда оказалась помещена по настоянию отца после расставания родителей. Правда, имя ее в списках не значилось, поскольку считалось, что девочка живет у директора Смольного Софьи Ивановны Делафрон, так как Суворов не пожелал давать обязательства в том, что не возьмет ребенка до истечения срока обучения. Еще при жизни отца «Суворочка» вышла замуж за сражавшегося у ее отца в Польше в 1794 г. генерала Николая Александровича Зубова (1763—1805) – брата последнего екатерининского фаворита-красавчика Платошеньки Зубова (15 [26].11.1767 – 7 [19].4. 1822, замокРуенталь,Курляндия), прославившегося позднее соучастием в убийстве императора Павла I. По началу Суворов как-то ладил с братьями – как никак особы особо приближенные к императрице-«матушке», но позднее охладел к ним и старался как можно меньше с ними общаться. Рано овдовев (в 1805 г.), его любимая дочь скончалась уже в николаевскую эпоху – в далеком 1844 году. Наталья Зубова (Суворова) показала себя замечательной хозяйкой и матерью, дала своим трем сыновьям достойное образование и устроила судьбу трех дочерей. (С подробностями этой запутанной истории вы познакомитесь чуть позже.)