Полная версия

Шестнадцать

Он был заместителем начальника строительной конторы Мосвоенторга. Ходил на работу пешком. Это было у него чем-то вроде ритуала. Говорил, что так «в теле просыпается порядок». Шёл всегда в одно и то же время, ровным шагом, знал все трещины в тротуаре, как свои старые инструменты. И приходил – ровно. Как по линейке.

В анкете значилось: образование – среднее. О большем не писалось – просто не полагалось. Все понимали, но не уточняли.

Работал скрупулёзно, методично. Бумаги – стекающие с утреннего ящика, как водопад. Всё в них было как надо – углы скреплены, подписи ровны, синие чернила свежи. Он никогда не пользовался чужими чертежами. Сметы считал сам – знал сколько стоит и бетон, и ошибка. Каждый раз – с нуля. Бумага – как снег, и каждый проект – новый след.

Даже если ехал на стройку – надевал галстук. Завязывал его перед зеркалом спокойно, будто намечал ось всего дня. Он был из тех людей, которые никогда не опаздывают. Если поезд в восемь – он на вокзале в семь. Если план – к понедельнику, он сдаёт в субботу. Точность его была не требовательной, а деликатной: он просто не любил, когда вещи плывут.

Однажды его вызвали в Наркомат. Такое бывало нечасто. Лишь если требовался ответ, а не отчет.

Кабинет замнаркома был высоким, словно склад – со стальным эхом в углах и тяжёлым, письменным столом, как тепловоз. Москва за стеклом дышала глухо, будто замкнутый трансформатор.

Всё стояло – неподвижно, напряжённо, как перед пуском.

Николай вошёл, поздоровался. Не сел. Просто положил папку.

– Три варианта. Рабочий – посередине.

Замнаркома молча листал. На столе у него стояло резное пресс-папье, но использовал он только левый угол – там бумаги укладывались плотнее, и подписи ложились ровнее. На пятом листе кивнул – не поднимая глаз:

– Поедешь сам?

– Уже в пути.

– Будет стоять?

– Будет жить.

Взглянул на Николая – коротко, в упор.

– Не подведи.

Коллеги сначала сторонились его: слишком точный, слишком странный. Потом привыкли. Никого не поучал, не вступал в споры, просто делал своё – и делал лучше всех. Когда не сходились нагрузки или не складывалась схема, шли к нему. Говорил тихо, без назидания, с ровной уверенностью, не повышая голоса.

Он пах сухо и свежо – как новая книга. Женщины чувствовали это не носом, а кожей. Проходя мимо, они замедляли шаг – будто что-то вспомнили. Он – будто не замечал. Или только чуть-чуть, в краешке взгляда.

Кабинет был мал, но светел. Широкие окна открывали вид на крыши, где в промежутках едва угадывались купола Кремля. Он держал форточку открытой даже зимой – любил, когда доносился приглушённый гул улицы: покашливание выхлопов, шаги, крики газетчиков, далёкие гудки.

Это не мешало – наоборот, настраивало. Словно где-то за стеной репетировал большой город, и он слышал его партитуру – каждый день немного другую, но всегда с ритмом и логикой.

Что поражало всех – да что там, потрясало – у него был собственный автомобиль – «Форд Модель Т». Массивный, скупо-блестящий, с капотом из стали. Машину он достал, никому не объясняя как. И это стало темой – нет, не сплетен, а именно разговоров, с прищуром, с приподнятой бровью. С тонкой паузой перед словом.

Мальчишки в подворотне шмыгая носами и шлёпая по лужам, шептались: «Как у царя!». Он сам вел её – с лёгкой улыбкой. И вызывал уважение. Не шофер. Инженер. Молчаливый. Настоящий – как и машина, которой он управлял.

Он собирал для неё детали, как другие собирают старые письма – с уважением к прошлому и чутьём на форму. Какие-то узлы он заказывал по знакомству – через бывших коллег с Юга, что ещё помнили, где достать старые запчасти от дореволюционных моделей. Что-то – вытачивал сам, в мастерской, которую устроил в кладовке.

Ему нравилось не просто водить – он знал, как устроен каждый элемент, и мог бы собрать весь механизм с нуля, если бы понадобилось. Он любил наводить порядок даже в машине: провода – в жгут, гайки – по резьбе, масло – всегда свежее, не терпел капли, попавшей мимо. Эта машина была его территорией.

Один из соседей, бывший рабочий НКПС, однажды проговорился:

– Такую бы в музей. Или хотя бы на государственные нужды.

Но Николай спокойно ответил:

– А я её в музее и держу. Только музей – наш двор.

Жена не могла понять, зачем она ему. Не для удобства – он сам ухаживал за ней, сам водил. И не для статуса. Он не был тщеславен. Ей казалось, что машина появилась в их жизни, как появляются сны, которым не место наяву. Слишком шумная. Слишком большая. Слишком чёрная. Слишком…

Екатерина предпочитала трамвай, лениво скользящий по улицам, или же просто шла пешком. Простота казалась ей крепче. Надёжнее.

Она говорила себе: что это – лишь прихоть. Говорила – чтобы не думать о другом. О том, как иначе он смотрит, когда садится за руль. Как будто уезжает от них. Она отгоняла это чувство, придумывая объяснение. Пусть будет каприз. Просто игрушка. Только бы не правда.

Летом он повёз её в «Ударник» – на «Весёлых ребят». Машину вымыл с утра. Пыль с колёс снял тряпкой, как с обуви перед порогом.

Она вышла чуть позже, в светло-голубом сарафане в мелкий горошек – лёгком, почти детском. Ткань у колен колыхалась, плечи открыты, на коже – загар. От неё тянуло духами – жасмином, и чем-то тихим, простым, как утро в саду. Он подумал: лавандой.

Дорога была короткой – Садовое, Театральная, и вот он, Дом на набережной. Но всё казалось длинным – точно ехали не в кино, а в начало собственной юности, к моментам, которые не ускользают.

В зале она смеялась – смех был неярким, но по-девичьи искренним – словно не ожидала, что может так. А он смотрел ровно, только в уголках глаз жила тень.

На обратном пути, когда город уже темнел, и окна вспыхивали, как свечи в иконостасе, она вдруг сказала, не глядя:

– Хорошо, что мы поехали.

Николай кивнул, не улыбаясь, и прибавил немного хода – будто это «хорошо» требовало не ответа, а движения вперёд.

В театры ходили. Иногда – на драму: он любил Чехова, особенно «Иванова», где грусть не горькая, а просто – усталая. Однажды, зимой, ради неё, пошли на «Щелкунчика». Он не выносил балета – слишком много внешнего, слишком мало опоры. Она не выносила оперы – слишком много страсти, слишком мало покоя. Но в тот вечер всё сложилось, как тихая снежинка на тёплом шарфе.

Екатерина сшила Лизе платье – из тёмно-синего штапеля, простое, почти взрослое, с мягкой складкой на груди и узким поясом. Николай выпрямился, как в гимназии, надел лучший пиджак – тёмно-серый, твидовый, с жёсткими лацканами и пуговицей, которую она пришила с утра, – и подал ей руку.

Она улыбнулась и сказала:

– Ты всё ещё умеешь быть кавалером.

Он ответил:

– А ты всё ещё умеешь быть девушкой.

Потом – замолчали. В таких фразах – всегда чуть больше, чем сказано.

В тот вечер, во МХАТе, на «Днях Турбиных», Екатерина смотрела в зал, а не на сцену. И вдруг сказала:

– Посмотри, вон там… кажется…

Он поднял взгляд. В глубине ложи, в глухом полумраке, кто-то сидел – плотно, почти неподвижно. Усы, как печать, и знакомый изгиб над губой. Китель был частью темноты, но от него исходило зрение – твердое, немигающее, словно не отдыхал, а внимал, не пропуская ничего. Николай опустил взгляд, посмотрел на часы и медленно поправил манжету.

В зале стало тише, как будто кто-то выключил воздух.

Службу выстаивал дважды в год – на Пасху и в день Николая. Не верил – просто так повелось. Екатерина же бывала чаще, всегда в светлом сибирском платке с тонкой кистью по краю, подпевала тихо, едва слышно. Отблеск свечей мягко касался пола, дрожал на старом золоте оклада.

Он стоял у стены, в полутьме, смотрел на иконы, слушал – не слова, а сам гул: мерный, с надломом. От этого гула внутри теплело. Церковь была на Гончарах. Проходил мимо почти каждый день и, если день был тихий, – входил.

Он читал старые книги, дореволюционные издания: Гончарова, Куприна, изредка – Гоголя. Всегда у окна, в кресле, под лампой и с чашкой чая.

В глубине шкафа, на её полке, лежало прижизненное издание Блока – с выцветшей шелковой закладкой. Рядом – «Вестник Европы», «Аполлон», и ещё – тонкий, гибкий томик Бальмонта с золотым тиснением. Она читала стихи в сумерках, чуть вслух.

Поэзию он не любил – казалась ему наигранной, будто притворной. Но стоило взять гитару – строки оживали, становились песней, и он принимал их не умом, а чем-то глубже. Лиза лепила у стола, собака медленно вертела головой. Екатерина в другой комнате гладила бельё. Дом дышал тишиной – лишь шуршание утюга нарушало её хрупкий покой.

На Первое мая он всё же выходил.

Не то чтобы он любил парады – нет,

это было не важно.

Но в нем жила странная потребность:

быть частью этого момента – быть рядом,

присутствовать,

видеть, как всё вокруг меняется.

Как колонны идут в тени новых статуй,

выросших там, где раньше царила пустота.

Он чувствовал:

его долг – быть там,

где праздник,

где шла жизнь,

где оставалось что-то –

пусть и не совсем ясное,

но всё же – его.

Он ощущал вибрации – натужный духовой оркестр, хруст песка под сапогами, металлический звон флагштоков. Всё это сливалось в тяжёлую, нестройную симфонию – почти чужую, но завораживающую. С резкими перепадами, с фальшивыми нотами. И все же – именно в ней он слышал будущее.

Когда-то, в 1931 году, он уже сталкивался с этим чувством – в том самом театре в Ленинграде, который уже не звался Мариинским, но ещё не стал Театром Кирова, в тот единственный раз, когда балет вызвал у него отклик. Это был «Болт» Шостаковича. Странный, резкий, с нервной механикой и абсурдной точностью.

В антракте Екатерина шепнула, что можно бы уйти – зал заметно поредел, кто-то прятал глаза, кто-то покашливал с укором. Но он вдруг сказал: «Досидим». И она посмотрела с удивлением – не на него, а как будто в него: потому что говорил не он, а какая-то внутренняя часть, которой раньше не было или она молчала.

Он вышел из зала с чувством, словно кто-то впервые озвучил время. Без прикрас. Не красиво. Не возвышенно. Но – честно.

Николай не смотрел балет – он его слышал. Не как зритель, а как инженер. Как человек, привыкший понимать соединения – движения, скрепы, усилия. Несмотря на хаос, музыка и действие не распадались. Каждый жест был для него как крепежный болт – в конструкции общего замысла. Он знал: если болт завернут верно – вода не прорвёт дамбу, а машина заведётся. Он верил не в выдуманную логику, а в ту, которую можно потрогать руками – с натугой, с трением, с точностью чертежа.

И всё же – порой – он пытался рассчитать и порядок жизни. И каждый раз, дойдя до какой-то черты, останавливался. Потому что понимал: там логика другая. Или её вовсе нет.

Екатерина любила фотографировать. Подаренный на день рождения складной «Фотокор» – тяжёлый, с упрямым затвором – послушно поддавался её тонким, но сильным рукам. Возможно, в каком-то альбоме всё ещё лежит фотография – Николай с дочерью и собакой на пляже под Ялтой. Стоит, подняв воротник, ветер треплет волосы. Он смотрит вдаль, в прищуре – не только солнце, но и попытка рассмотреть что-то за горизонтом.

Летом 1936 года Екатерина настояла съездить в Харьков: «Надо Лизе показать, откуда ты родом». Поезд шёл всю ночь. Дом на окраине пах яблоками и старой мебелью. Липа в саду всё ещё росла. Он вышел, посмотрел на скамейку, где когда-то им с Митей мама читала под фонарём. И в этот момент, может быть, что-то внутри стало прощаться.

17 декабря того же года за ним пришли. Без шума. Просто – «Пойдёмте». Он был в жилете, с книгой в руках – томик Герцена. Надел пальто, пригладил волосы. Собака залаяла. Екатерина стояла с полотенцем в руках – не поняв сразу, что происходит.

С Рождества он был в Бутырке. Письмо от жены пришло – короткое, тревожное. Он ответил спустя два месяца. Потом было ещё одно письмо. Оно не дошло.

4 августа 1937 года – расстрел. Протокол – всего две страницы. Обвинение – терроризм. Ни суда, ни адвоката. Только подпись.

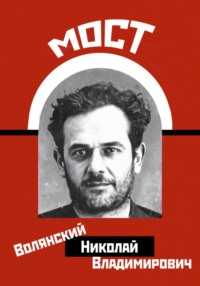

Могилы нет. Фото – одно. Высокий лоб, тёмные волосы, сосредоточенный взгляд. Лицо человека, который всё делал точно. Без суеты.

А теперь за него говорит память. В полутоне. В движении рук. В имени, что повторилось. В потомке, который однажды увидел его лицо – и понял, что оно не исчезло. С выражением, будто он всё ещё рисует мост. Мост, на котором никто уже не стоит.

Я выключил компьютер, и в комнате стало темнее. Было утро, город ещё не проснулся, и в экране отразилось моё собственное лицо – не старое, не молодое, просто лицо. Я смотрел на него, как он, возможно, когда-то смотрел на своё – с тихим недоумением перед тем, как быстро живёт время.

И тогда подумал: может быть, мы и ищем себя не затем, чтобы найти, а чтобы однажды заметить – из глубины чужой фотографии, сквозь пятно времени, сквозь отблеск света – взгляд, в котором кто-то остался ждать.

Имя – всего лишь форма. Но иногда в ней – как в футляре для скрипки – лежит тишина, которую узнаёшь на слух.

Я никогда не увижу, кто был он. Но я всё-таки знаю, что это был не просто человек.

Это был – мост.

ЖЕНА

Ветер с Кремля приносил с собой тепло камня, пыль и ту металлическую свежесть, что бывает в городе накануне праздника. Завтра должны были быть парад, салют, речи. Так уж вышло, что день его рождения совпадал с Днём Победы – и каждый год, с детства, был не только его.

Где-то внизу, за стеклянной оградой террасы, Москва сияла, как начищенное серебро. На перилах таял иней от фужеров с шампанским.

В глубине номера бесшумно суетились две девушки в черных униформах, расставляя вазы с фруктами и укладывая снеки в фарфоровые розетки.

Он стоял, прислушиваясь – к городу, к себе, к женщине рядом.

Алёна молчала. В профиль её лицо казалось особенно тонким и почти юным – как у тех, кто остаётся в памяти не сразу, но навсегда.

Она не смотрела на него, только изредка кивала, словно соглашаясь с чем-то, чего он ещё не сказал.

Дверь номера тихо щелкнула – будто вздох облегчения.

– Знаешь, я ведь ничего не боюсь, – проговорил он, не оборачиваясь. – Ни этих своих пятидесяти, ни врагов, ни даже одиночества. Но вот высоты боюсь до дрожи. Ты одна это знаешь.

– Ты всегда боялся окончаний, – отозвалась она после паузы. – Даже когда их не было.

– Ты ведь тогда нарочно споткнулась? – спросил он.

– Нет, – ответила, улыбнувшись. – Новые «лабутены» жали. Да и в «Дягилеве» пол был в трещинах.

Он сделал глоток.

– Тогда, – сказала она, – ты был простым опером, но уже заказывал «Болланже» не глядя в меню.

– А ты уже ездила на «Кайене», хоть тебе и было двадцать.

– Муж подарил. Родители оплатили.

Ответа не было. Только шампанское – холодное, чуть колкое.

– Ты всегда быстро решал, кому сидеть, – добавила она. – А со мной – тянул.

Он ухмыльнулся. Было что-то странное в этой ночи – слишком тихой, слишком ясной.

Она смотрела в него, точно искала что-то под кожей.

– Всё у нас было не вовремя, Игорь.

– Иногда мне снится крепость. Пыль, жара, стены. Я – кто-то совсем другой. Мы лезем по лестницам, нас сбрасывают, копья, смола… – он замолчал. – Я падаю. И знаю, что умираю. И всё равно лезу.

– Ты всегда лез наверх, даже если знал, что упадёшь, – сказала она, с оттенком жёсткой правды.

Он повернулся к ней.

Она сидела на краю кресла, скрестив ноги. Пурпур её платья, затенённый жёлтым светом торшера, казался почти чёрным – как чернильный лепесток. Оголённые плечи – светлые, теплые. Ткань шевелилась еле слышно.

Всё ещё красивая, но что-то уставшее поселилось в ней. Не возраст, нет. Что-то невыговоренное.

– А я тогда думала – предложит. Вот он сейчас скажет. На завтрак, в «Пушкине», помнишь? Две бутылки шампанского. И я знала. Верила. А потом ты сказал: «Нам пора».

За окном началась репетиция парада, и он знал, что ей уже пора.

– У тебя теперь кто-то есть? – спросил он.

– У тебя тоже, – ответила она и мельком взглянула на часы – тонкий овал в бриллиантах, почти ювелирная капля на запястье. Как у королевы. На боковине мизинца татуировка – еле заметная восьмёрка. Или бесконечность.

Молчали. Вечер уходил сам, не дождавшись их. Москва, Красная площадь, этот номер – и даже Вера, девочка из Перми, которую она выбрала ему сама, – всё это было лишь фоном к тому, что не случилось двадцать лет назад. И уже не случится.

– Дима мечтал о Лондоне, – добавила она. – Муж упёрся. А ты нашел способ.

Он улыбнулся глазами.

– Я знал, ты не скажешь «спасибо».

– И ты знал, что я не откажусь.

Он провёл рукой по лицу – старый жест, из допросных, когда нужно подумать, но не показать. Лицо крепкое, с седыми висками и тонкими губами. Нос, сломанный в драке. Щека под ладонью – тёплая, шершаво-усталая. Те же руки когда-то ломали пальцы в переулках. Теперь – только держат хрустальный фужер и молчат.

– Ты всегда чуял просьбу. Особенно когда просить было неловко.

Она наклонилась, заглянула в глаза. Медленно.

– А я всё ждала. Помнишь твою квартирку на Фрунзе? Пистолет ты держал в духовке. С тех пор, как включаю духовку – не по себе.

Он тихо коснулся её колена.

– Ты тогда была как первый снег.

– Ты проснулся первым. Я делала вид, что сплю. Из кухни пахло кофе. И я всё ждала, что ты скажешь: останься.

Он лишь кивнул. Медленно.

– А потом… потом я поняла, что беременна. И не знала от кого.

Он не удивился. Только выдохнул.

– Ты ведь знала. Просто не сказала.

Она не спорила. Молча протянула телефон.

– Дима всё ещё учит китайский? – спросил он.

Она рассмеялась. Легко, чуть горько.

– Ты даже не полистал фотографии.

Провёл пальцем по экрану. Словно смотрел на чужих.

– Улыбка – твоя, – сказала она почти про себя.

Он подошёл к столику, налил ещё.

– Ты позвала меня сюда не только вспоминать.

– Да, – она встала. – У тебя сейчас перелом. Пятьдесят – это не про праздник. Это про осознание.

Она подошла ближе. Голос стал почти шёпотом:

– Ты не умеешь быть один. Ты не выбираешь. Ты берёшь, что легче взять.

Он взглянул на неё. Понял. Хотел отвернуться – не смог.

– Вере двадцать, – произнесла она почти между делом. – Из Перми. Хочет петь. И кому-то доверять.

Он закрыл глаза.

– Ты отдаешь мне себя – в копии?

– Я отдаю тебе то, что ты бы сам не нашёл. Ты ищешь глазами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.