Полная версия

Шестнадцать

Он – нож. Он – дверь.

Он – тот, кто разрывает, чтобы дать соединение. Тот, кто пойдёт туда, где нет света, чтобы привести свет.

Внутри него горела боль. Боль не предателя – боль любимого. Он нёс не злобу, а тяжесть понимания. Его взгляд был устремлён во тьму, но в этой тьме жил свет.

– Я пойду, – сказал он. – Я пройду туда, где никто не искал Тебя. Во тьму, что Твоя.

Он знал: теперь уже нельзя вернуться.

И тогда Он подошёл. Коснулся его плеча – молча. Всё сказано. Всё началось.

Иуда сделал шаг. И в этом шаге была вся трагедия человека, которого выбрали, потому что он мог вынести. И в этом шаге была вся надежда. Гефсимания молчала – как музыка конца. И как преддверие новой жизни.

ГЛАВА 10. ПОЦЕЛУЙ

Тишина обрушилась, как глухой набат, пробуждающий древнюю тревогу в крови. Сад застыл в безмолвии, словно сама земля замерла, зная, что наступает миг, в который повернётся ось мира.

Из темноты выступил Иуда.

Он шёл, как идёт человек, знающий: за его шагами – пропасть, но и путь. Его лицо было спокойно, почти нечеловечески отрешённо. Ни гнева. Ни боли. Лишь сосредоточенность в каждом движении – будто он повторял давно выученную роль, которой не избежал.

Перед ним – Он. Учитель. Свет в центре тьмы. Спокойный, как безветренное море перед бурей. Лицо Его – высечено из самой тишины, что держит небо над бездной. Он смотрел прямо на Иуду. Их взгляды встретились – и в этом взгляде было всё: прошлое, настоящее, будущее. Жизнь, смерть, боль, принятие.

Они оба знали.

Словно актёры на сцене последнего акта трагедии. Словно волхвы, встречающиеся у разлома мира. Там не было предательства. Там была необходимость.

Невербальный диалог.

Без слов. Без жестов. Только взгляды.

Ты – тот, кто пойдёт в ночь.

Ты – тот, кто откроет врата.

Ты – тот, кто унесёт проклятие, чтобы спасти других.

И тогда, наконец, Учитель произнёс – тихо, но его слова прозвучали, как молния в неподвижном воздухе:

– Что делаешь – делай скорее.

Это не приказ. Это отпускание. Это благословение.

Серебро в складках его одежды тихо звякнуло – не как награда, а как метка избранного. Иуда приблизился. Лёгким, почти ласковым движением коснулся щеки Учителя. Поцелуй. Не предательский – жертвенный. Прощальный.

В этот миг тьма задрожала.

Апостолы вздрогнули – никто не понял. Все увидели лишь то, что можно увидеть снаружи. Только переднюю сторону полотна: узор, свет, простая правда. Предал. Продал. Сдал.

Они не видели изнанки – не слышали беззвучного взрыва, что прокатился в душе Нади.

Надя стояла в стороне, почти незаметная. Но внутри неё вспыхнуло озарение – будто кто-то разорвал ткань мира на её глазах.

Мир – это вышивка.

Снаружи – гладкий, ровный узор. Истории. Легенды. Суд. Возмездие.

Но с изнанки – тьма. Узлы. Нити, спутанные болью. Швы, пропитанные кровью и страхом. Только обе стороны делают ткань полной. Только с изнанкой правда становится истиной.

Иуда – будет проклят.

Он – нож, который режет, чтобы очистить.

Он – огонь, что сжигает себя, чтобы путь стал видим другим.

Он – посвящённый. Тот, кто знал, и всё равно пошёл.

Он не просто предал вместо них. Он предал ради них.

Он взял на себя кару, которую никто не осмелился понести.

Он стал зеркалом, в которое больше никто не захотел смотреть.

Надя почувствовала, как сердце её точно вывернули наизнанку – но в этой боли была правда. Не слёзы – знание. Не ужас – ясность.

Иуда отступил, и в этот миг апостолы бросились вперёд, в хаос, в страх, в бурю. В них говорили эмоции, крики, мечи. Но Он – Учитель – не двигался. Он знал. Он посмотрел вслед Иуде, и в этом взгляде не было ни капли ненависти. Только бесконечная любовь. Любовь, которая принимает и свет, и тьму. Которая не делит. Которая несёт. Он принял поцелуй – как ключ.

Иуда ушёл в ночь, в которой его имя навсегда станет проклятием. Но сам он стал тем, кто вытерпел проклятие, чтобы другие могли нести свет.

Так пишется великая трагедия. И только тем, кто видит изнанку, открывается её смысл.

ГЛАВА 11. РАСПЯТИЕ: СВЕТ И ТЕНЬ

Солнце над Голгофой застыло, как пылающий зрачок, уставившийся в самое нутро мира. Ни облака, ни птицы, ни ветра – только предчувствие, которое уже почти стало реальностью того недопустимого, что вот-вот случится. Воздух был не воздухом, а сдавленным молчанием, которое вибрировало в костях, как отдалённый гул погребального колокола.

На кресте – Он.

Руки раскинуты, как два крыла, пробитые гвоздями, прибитые не к дереву, а к судьбе. Не истощённый страдалец, нет – спокойная фигура, почти вне тела. Как если бы сама боль отказалась от власти над Ним, оставив только форму – древо, плоть, гвозди. Всё остальное – выше.

Он был как прозрачная граница между жизнью и тем, что после. Не мёртвый. Но уже и не живой.

Внизу – толпа. Гудящая, рассыпающаяся на голоса, взгляды, толчки. Люди переглядывались, кричали, плевали, молились, рыдали, скучали. Им казалось, что они присутствуют при смерти.

На самом деле – рождение.

Иуда стоял в стороне – уже не среди апостолов и не среди врагов. Он был как фигура из другого измерения – сознательно неуместный, как запятая среди молчания. В его лице не было ни ужаса, ни покаяния, а только тихий, бездонный разум, в котором горел ледяной огонь понимания.

Он смотрел на Него – и видел не жертву, не объект расплаты, но… резонанс. Завершённую фразу. Финальный аккорд партитуры, которую они писали вдвоём. Не под диктовку. Но в согласии.

И вдруг – взгляд. Один единственный – пробивший всё: пыль, шум, кровь, крики, века. Их глаза встретились. Без слов. Без движения. Только – знание.

– Ты сделал это, – говорил взгляд. Ты исполнил роль, которую никто, кроме тебя, не смог бы вынести.

В этом взгляде не было упрёка, не было и благословения, только… молчаливое понимание трагедии, сотворённой из любви и презрения к славе.

Он – на кресте.

Иуда – в тени.

Но между ними – свет. Острый, как скальпель, свет замысла.

– Всё по замыслу, – почти слышал Иуда. – Без тебя – просто Учитель. С тобой – хлеб, ставший телом.

Надя стояла у подножия. Не рыдала. Её пальцы были сжаты, будто сдерживали не боль, а осознание. Она смотрела – и сквозь кровь и дерево проступало невидимое другим: лицевая сторона – крест. Изнанка – Иуда. И вдруг всё стало тканью: жертва и предательство – не антонимы, а двойная нить одной великой вышивки.

В тишине Он приподнял голову. Его губы дрогнули: – Отче… Прости им. Не ведают…

Но Иуда ведал. Он ведал за всех. Он был тем, кто знал, и потому не нуждался в прощении. Прощение – для невиновных. А для того, кто знал и пошёл – только молчание и исполненное дело.

Он посмотрел на распятого, и в этом взгляде было не покаяние, а совершение. Он не отступил. Он дошёл. Он принёс в жертву свою судьбу, свою память, своё имя – чтобы замысел состоялся.

И в этот миг – «Совершилось», – произнёс Учитель с креста.

Не крик, не рёв – а тончайший, кристальный звон, как если бы внутри ткани мира лопнула последняя натянутая нить, и от этого разрыва – всё обрело завершение.

Иуда отошёл в сторону. Не дрожал. Не опускал глаз. Он знал: его часть уже написана до конца. Осталась только точка.

Надя стояла чуть позади. В её взгляде была тишина. Вопрос.

– Я не знаю, зачем я здесь, – прошептала она. Не к нему даже – в пространство между.

Иуда повернул голову, посмотрел прямо ей в глаза.

– Потому что ты не знала, кого судить.

Пауза.

– Остальные – знали.

Надя смотрела – не с жалостью, а с тем вниманием, которое больше молитвы.

Как смотрят на картину, которую нельзя объяснить.

Только – чувствовать. Только – принять.

И в этот момент она поняла:

– Он не был проклят. Он был… выбран. Не для славы. А для неизбежного.

Небо потемнело. Занавес истории начал опускаться.

Мир затаил дыхание. Осталась последняя сцена.

ГЛАВА 12. ДЕРЕВО

Ночь опустилась на мир не как покрывало, а как внутренняя тьма, заполнившая каждый изгиб души. Небо не молчало – оно забыло говорить. Деревья не качались – они смотрели. Земля не держала – отпустила.

Иуда шёл сквозь эту тишину, как человек, чьё имя уже вычеркнуто. Он был не телом, а отголоском смысла, уходящим из мира. Он знал – всё закончено – но ещё не завершено.

Из тьмы за ним шла Надя. Без слов, без крика. Просто – была.

Он не обернулся. Он узнал её по присутствию. И стало ясно: сама Надежда пришла посмотреть, как умирает вера.

Всё уже было сказано, сыграно, совершено. Он шёл, как идут не на подвиг – на последнюю отметку. Он входил в тишину, как входят на сцену после финальной реплики – не для поклона, а чтобы опустился занавес. Он знал: освистают. Но всё равно – выйдет. Потому что так написано. И так – надо.

Он нашёл дерево. Не высокое. Не страшное. Обыкновенное. С кривыми ветками. С листвой, пахнущей сыростью и тленом.

В нём не было символа. Но именно оно стало тем местом, где человек сотрёт своё имя ради смысла.

Они стояли в нескольких шагах друг от друга. Он с верёвкой в руках. Она – с пустыми ладонями, в которых не было ни помощи, ни осуждения. Просто – присутствие. Быть рядом, когда никто не должен быть.

Он смотрел на неё долго, будто примеряя боль к её лицу. А она – на него, будто запоминала то, что забыть будет нельзя.

Он не дрожал. Делал всё, как ювелир – точно, внимательно, почти нежно. Не хотел умирать, но не имел права остаться

Иуда должен уйти – чтобы его забыли. И – чтобы помнили. Чтобы замысел осуществился. Чтобы всё остальное было возможно. Чтобы Ему поверили. Чтобы могли потом рассказывать историю, где есть зло.

А он – стал этим злом. Добровольно. Осознанно. Навсегда.

Иуда молчал, но она слышала, всё зная.

Хотел, чтобы осталась в стороне. Не вмешивалась. Но она не ушла.

Потому что только она – поймёт. Не ученики. Не апостолы. А она.

Потому что – не ждёт рая. Потому что – умеет любить даже тех, кого нельзя оправдать.

Она знала: он не ищет прощения. Не ищет смысла – он стал смыслом.

Господи… кто будет помнить, что всё это – по любви? Теперь узор судьбы довязан. Последний стежок – в небе. Не красный – немой.

Иуда привязал верёвку к кривой ветке. Надя смотрела. Не вмешивалась.

– Не хотел, чтобы ты это видела… Но всё равно пришла.

Она кивнула.

– Я пришла, чтобы ты не был один. Никогда. Даже здесь.

Он усмехнулся не горько, а устало.

– Мне не нужно спасение. Мне нужно, чтобы кто-то понял.

Она шагнула ближе.

– Я не зову тебя назад. Я просто говорю: я поняла.

Молчание. Долгое. Плотное. Такое, когда Бог слушает. И тогда он – уже с петлёй на шее – произнёс:

– Господи… не забудь, зачем я сделал это. Напомни это им. Когда-нибудь. Может… ей…

Он посмотрел на Надю – и в этом взгляде не было прощания, только – передача огня. Как если бы он хотел сказать:

– Теперь ты – хранитель моей правды.

И он шагнул. Тишина стала совершенной. А дерево – символом. А она осталась. Одна. Под кривым деревом, которое теперь было алтарём.

Она не закричала. Не упала на колени. Просто стояла. И смотрела. Чтобы кто-то – наконец – досмотрел до конца. Не отвернулся. Чтобы последняя нить в этой боли не стала криком, а – любовью.

ЭПИЛОГ: ПРОБУЖДЕНИЕ

Поздний вечер. Москва – не город, а пульс.

Она дышит не воздухом —

электричеством, суетой, чужими голосами.

Она не ждёт, не замедляется, не оборачивается.

Надя идёт.

Просто идёт.

Без цели, без оправданий,

без необходимости быть понятой.

И этого – достаточно.

Мимо витрин, где вещи – как обещания.

Мимо людей – каждый словно история,

написанная чужим почерком.

Мимо светящихся окон, за которыми кто-то всё ещё надеется.

Внутри – тишина.

Но не пустая.

Не мёртвая.

Это – новая тишина.

Как свежевыпавший снег на обугленной земле.

На ней можно стоять. Дышать.

Жить.

Она вспоминает, как проснулась.

Запах лаванды, лампа в углу, лицо гипнолога, – будто зеркало,

в котором не видно себя,

только – вопрос.

– Хотите поговорить?

Она посмотрела на него.

И вдруг поняла: говорить – поздно.

Говорить – лишнее.

То, что было по-настоящему сказано,

произошло без слов.

– Нет. Спасибо.

Он не удивился.

Просто кивнул.

Словно уже знал,

что всё, что нужно, она скажет – не ему.

А себе. Позже. Или вот – сейчас.

Она выходит на улицу.

И мир кажется прежним —

но это обманчиво

ведь внутри теперь всё иначе.

Она знает.

И уже не забудет.

Что тьма не всегда – предательство.

Что боль – не всегда ошибка.

Что роль – не всегда маска.

Но предать себя —

значит отдать то, что не восстанавливается.

Не отпускается.

Не прощается.

Иуда сделал то, что должен был —

чтобы другие могли.

Чтобы история случилась.

Он выбрал стать тьмой,

чтобы в мире осталась возможность света.

И это было не бегство.

Не слабость.

А – жертва.

Из любви.

Из ответственности.

Из невозможности иначе.

Иногда,

самое большое добро

приходит в образе зла.

И чтобы нести свет,

кто-то должен добровольно стать

огнём,

который сжигает себя первым.

И теперь,

когда она идёт по этой улице,

и никто не знает, что она видела,

что она сохранила —

она чувствует:

Это – не про него.

И не про неё.

Это – про каждого,

кто в какой-то момент

делает шаг в темноту

ради тех, кто не узнает,

и не скажет «спасибо».

Теперь она знает:

Жить —

это не быть «хорошей».

Не быть понятной.

Не быть принятой.

Жить —

это не предавать себя,

даже если приходится предавать чужие ожидания.

И с этой мыслью —

не как щитом,

а как истиной —

она идёт вперёд.

Не за счастьем.

Не за прощением.

Не за новым началом.

А – потому, что может.

Теперь путь не страшен —

потому что он – её.

МОСТ

Лениво перебирая клавиши, я вбил своё имя в поисковую строку – не из тщеславия, нет, скорее по той рассеянной причине, по какой иногда подносишь зеркало к чужому лицу: посмотреть, не отразится ли что-нибудь особенное.

Результат был предсказуем: базы, дипломы, старые анкеты, пара статей и интервью – как следы, без отпечатков. Профиль без дыхания.

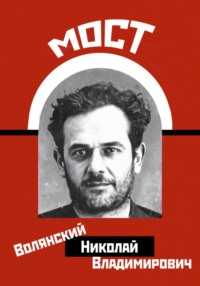

Но среди этих пустых ссылок оказалось одно фото. И – чужое лицо.

Моё полное имя, но чужое. И – никакого родства. Ни семейной ветви, ни предания, ни строчки на обратной стороне фотографии.

Но взгляд с единственного, чуть потёртого снимка был такой, что я задержался. Он смотрел в объектив так, как смотрят те, кто уже многое понял. Спокойно, точно. Как будто бы – знал.

Я стал искать. Но чем больше я углублялся, тем меньше было нитей. В архивных базах – сухие упоминания: беспартийный, краткая справка о службе, домашний адрес, дата ареста, строка в общем списке.

Я мог бы поехать, написать запрос, ожидать ответа, но в этот момент понял: не это мне нужно.

И тогда я сделал то, что, возможно, был обязан сделать. Я его вообразил. Представил, каким мог бы быть этот человек с моим именем. Не мной, но похожим на меня. С моим лицом, но на другой фотографии. С судьбой, сшитой из догадок, документов, из немых фраз старых отчётов.

Он был Николай Владимирович Волянский.

Мой тезка родился в Харькове – тогда, когда город ещё жил в тишине университетских двориков, в пыли библиотек, в шелесте лип и вязов, согнутых ветром с Левобережья.

Это был 1894 год, и в доме Волянских родился второй сын. Октябрь, двадцатое число – день, когда, почти театрально совпав с новым рождением, в Ливадии, на южных склонах уходящего века, скончался император Александр Третий – тяжёлый, как срубленный дуб.

Газеты с запозданием печатали траурные рамки, а в Петербурге, всё ещё в сумерках недоумения, спешно подбирали свадебную ткань: двадцатишестилетний Николай Александрович, ещё не коронованный, но уже смертельно утомлённый наследник, готовился к венчанию с принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской, которую спустя считанные недели нарекут Александрой Фёдоровной.

Первенец, Митя Волянский, был хил с младенчества и не дожил до восьми: его снесла одна из тех эпидемий, что с щедрым постоянством собирали свою детскую дань в тесных, пахнущих яблоками и карамелью купеческих кварталах.

С тех пор Николай остался один. Тихий, задумчивый мальчик с тёмными, изучающими глазами. Он рос в комнате, где над кроватью висела выцветшая литография Пушкина, а латунный светильник по вечерам вырезал круглое пятно на страницах учебников. В рамке под стеклом – оброненная когда-то Митей записка, которую никто так и не убрал.

Учился в реальном училище. Школа была простая, с длинными коридорами, широкими подоконниками и скрипучими партами. Любил черчение – линии, углы, логику. Был точен, вежлив, тих. Инженер – это было почти предопределено. Ловкий, сухощавый, он рано научился подтягиваться и стойко держаться на кольцах. В нём всегда уживались точность и дисциплина – физическая и умственная.

Семья была дворянская, военная, но не из богатых. Фамилия – польская. Они были русскими по происхождению, немецкими по укладу, и слегка французскими в том, как произносили «бюро».

Отец, Владимир Дмитриевич – полковник инженерных войск, с голосом, в котором гремел строй. Мать, Наталья Николаевна, не работала, вела дом. По вечерам – Шуман, изредка Бетховен. Она играла на пианино с бронзовыми канделябрами, где однажды воск затёк в клавишу – и так там и застыл до весны.

Он тоже играл – несмело, но с чистым слухом. Пел, не стесняясь. С гитарой он справился сам: без чьей-либо помощи научился подбирать мелодии, как будто бы в них звучала его особая, тихая независимость. Несмотря на чертёжную точность, был её сыном – музыкальным, чуть сентиментальным. В комнате всегда было много книг и много тишины.

Родственники переехали в Тифлис. Отец получал от них письма – светло-голубые, с углом, загнутым от спешки. Один раз дядя, Павел Стефанович, приезжал в Харьков – Николай этого почти не помнил. Только звук шпор на лестнице и резкий, сухой запах табака в прихожей. Этот запах потом долго жил в шерстяном пальто.

Он был тем, кем часто становятся дети, выросшие одни: бережным, самостоятельным, внимательным к вещам и словам. Когда ему исполнилось десять, его впервые повели в оперу – на «Князя Игоря». Пел сам Шаляпин, но он этого ещё не знал – просто смотрел и слушал. Обратно ехал молча, глядя в окно экипажа, – словно дорисовывал музыку внутри себя.

После училища – Петербург, с его крышами, туманами и аккуратными полосками инея вдоль оконных переплётов. Он поступил в Институт инженеров путей сообщения, где на первом курсе изучали арки, балки, своды – не подозревая, что через несколько лет им придётся строить нечто иное – пути из одной политической эпохи в другую.

Вернулся в Харьков в 1915-м, слегка постарев, как возвращаются в деревню после столичной грозы. Работал на Южной железной дороге – той самой, где вечно пахло углём и медью. Чертил, проверял, выезжал. Почерк – ровный, сдвинутый чуть вправо, будто спешил навстречу будущему.

И – революция.

Он не эмигрировал. Остался.

Строить в мире, где рушилось всё – было частью его внутреннего уклада. В двадцать с небольшим он уже чертил мосты. Расчёты казались ему роднее людей. Порядок – надёжнее разговоров. Он верил, что если всё рассчитать, – держаться будет. Даже если не видно подпорок.

На исходе двадцатых, когда НЭП выдыхался, – он перебрался в Москву. С женой Екатериной, уже тогда чуть округлившейся в талии. Вскоре родилась Лиза.

Светловолосая, аккуратная Екатерина была дочерью обрусевшего итальянца – дирижёра, когда-то приехавшего в Омск с гастролями и почему-то оставшегося, и русской женщины из купеческой семьи, торговавшей пушниной. Лёгкая, изящная, но внутри таилась прочность. Глаза – то ли серые, то ли зелёные – менялись с настроением, храня в себе живость отца и проницательность матери.

Их дом стоял в переулке, где чай пах морозом и печной гарью, а сибирская суровость на меховых развалах едва заметно кивала европейской выучке.

Екатерина родилась там, в этом запахе и тишине, ещё до того, как они переехали в Харьков – по контракту отца. К другому воздуху, к мягкой речи, к теплому свету.

Она шила платья – себе и дочери – сама: с вытачками, с подкладом, с потайными пуговицами, как делали до. Многие недоумевали: откуда такие наряды? На Екатерине – пальто с меховым воротником, на девочке – клетчатое платье с белыми кружевами. Обе – красивые. И какие-то нездешние.

Жили они на Земляном Валу – в отдельной квартире, что само по себе было загадкой. Люди шептались: как же так? Дворянин, из старого рода – и не в коммуналке. У них был серый пудель – Грей, с которым он гулял рано утром вдоль бульваров, не спеша.

Соседи – учительница, старик с артритом, и что-то непостоянное, как радиошум в чужом разговоре. Екатерина иногда говорила: «Ты замечаешь, что у нас всегда тихо?», – и он кивал. Он вообще часто кивал, словно фиксировал геометрию вопроса.

Он был из тех, кого называют красивыми, не объясняя, почему. Лоб у него был высокий, как у думающего человека, волосы – густые, тяжёлые, с непокорной волной. Лицо – собранное, где всё на месте, взгляд ровный, без суеты. Глаза – карие, глубокие, с насторожённым теплом, точно он всё видел немного заранее. В нём было ощущение внутренней устойчивости – будто бы он держал равновесие внутри себя, несмотря на то что мир давно его потерял. Он не был выше других, но в фойе стоял так, что казался выше – не ростом, а молчаливой выправкой.

Лизе он читал на ночь. Объяснял, как устроен мост, зачем делают запас прочности. Учил смотреть на звёзды. А ещё – играть в карты: «Дурак» и «тысяча» – не ради азарта, а чтобы она училась считать, запоминать, понимать ход. Она лепила домики из кубиков, собака спала у его ног, Екатерина перебирала бельё в другой комнате. Было тихо.

Его жена не любила перемен. Москва её не манила, и переезд дался ей с трудом. Они были разными, но спорили редко. Он – углублённый в точность, она – в мягкую заботу о жизни. Она гладила его воротнички, даже когда он говорил: «Не надо».

Скучала по старому дому, по Харькову, где всё было знакомо и тихо. По утрам записывала сны в тетрадку аккуратным почерком, в линейку. Гадала на кофейной гуще – ещё одна привычка с юга, от тёток с лавочки под окном. Она была из тех, кто верит в знаки, но не верит людям.

Иногда летом приходили гости – кто-то из старых знакомых, кто-то из редких, но сохранившихся связей. Она угощала их пастой – так у неё дома называли то, что везде называлось макаронами. С помидорами, чесноком, каплей оливкового масла, купленного в аптеке. Базилика, конечно, не было. Она добавляла щепоть петрушки и немного укропа. Рецепт был от отца. Казалось – обычные макароны, ничего особенного. Но вкус был другой.

Вино ставили крымское – терпкое, с легкой шершавостью, точно пыль винограда осталась на языке. Зимой – пельмени: крепкие, с бульоном, в глубокой миске. Запивали чачей или армянским коньяком. Разговоры шли негромко, в полголоса. А потом он пел.

Доставал старую гитару, аккуратно настраивал струны, и пел – чуть в сторону, не глядя в глаза – то «Отговорила роща золотая», то «Чубчик кучерявый». Голос у него был не сильный, но тёплый, с каким-то хрупким достоинством. Песни плыли, как пар над миской – негромко, но обволакивающе. Кто-то молчал, кто-то кивал, кто-то смотрел в окно.

Среди них бывало одно знакомое лицо – человек из тех, кто ходит в мягких туфлях и говорит негромко, но весомо. У ворот его поджидал служебный ГАЗ-А. Он любил романс – особенно в исполнении Николая. И, может быть, именно благодаря его редким, но доброжелательным визитам никто никогда не трогал Николая – ни словом, ни шагом, ни намерением.

Потом гости уходили. Дверь тихо прикрывалась. Дом снова становился тишиной – густой, как настоянный чай, в которой всё продолжало жить, только уже внутри.

Когда он уезжал – в долгую, в чертёжную даль, в дрожащие купе с чайником и стопкой бумаг, – она писала ему письма. Их было много, и в каждом – погода, новости с лестничной клетки, привычный стук её будней. Потом она будет писать ему снова. Уже не по станциям, а по статьям. Последнее, быть может, она писала в ночь перед 4 августа. Оно не дошло.