Полная версия

Шестнадцать

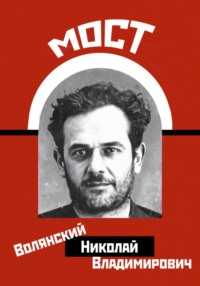

Николай Волянский

Шестнадцать

ФЛЕШКА ХАРОНА

ψυχὴ δ᾽ ἠΰτε καπνὸς ἀποπταμένη ἀπεπτάτο.

«И душа его, как дым, вспорхнув, исчезла».

Гомер. «Одиссея», XI, 208 (Неки́я)

Меня зовут никак.

В нашем круге имена не требуются – мы без памяти и без будущего, мы – исполнение.

Для вашего удобства можете звать меня Харон.

Это не имя, это обозначение функции. Как «грузчик» или «электропитание».

Я извлекаю.

Это моя работа.

Не суд, не милость, не кара. Просто выход.

Я появляюсь в самом конце, когда биохимия почти обнулилась, когда дыхание стало рваным, а рефлексы – эхом прежнего движения.

Тело ещё теплится, но ты уже почти не здесь.

Именно в этот зазор – между «почти» и «уже» – и вхожу я.

Ты лежишь. Глаза чуть приоткрыты.

Если рядом кто-то есть, он держит руку умирающего или наоборот: боится прикоснуться.

Пульс – уже просто звук, как капание воды в глубоком резервуаре.

Я стою у изголовья.

Тихо. Без тени.

Я несу с собой монтаж.

Это не ложь. Не театр. Не обман.

Это – переходный интерфейс.

Переход должен быть гладким, как бархатное дуновение на внутренней стороне века.

Сначала идёт свет – расфокус, мягкий, будто ты открываешь глаза на солнце.

Потом – голос. Знакомый. Кто-то из детства.

Мама, возможно. Или старый друг, которого ты не видел сорок лет.

Они зовут тебя.

И ты идёшь.

Добровольно.

Ты думаешь, что возвращаешься.

На деле – уходишь.

В этот момент я поднимаю руку. Не спеша.

В точке между лопатками, ближе к основанию черепа, есть тонкий вход.

Не физический. Не энергетический.

Скорее – как слот.

Ты называешь это «душой». Мы называем это – ядром.

Я извлекаю.

Медленно. Осторожно. Без сбоев.

Иногда оно дрожит – не от страха, а от привязанности.

Иногда сопротивляется – но это лишь инерция.

Я держу обеими руками – словно каплю воды в воздухе.

И кладу в переноску.

А дальше – не моё.

Я не знаю, куда вас отправляют.

Не знаю, кто решает.

Я просто перевожу.

Я просто вытаскиваю флешку, когда система завершает работу.

С безопасным отключением.

С монтажом.

С голосами.

Почти всегда что-то остаётся.

Не «плата» – у нас нет экономики.

Но каждый, кого мы сопровождаем, оставляет отпечаток: вибрацию, импульс, остаточную волну.

Мы называем это – «квантовый остаток».

Иногда он гаснет сразу.

Иногда – звучит долго, подпитывая нашу структуру, как последний ток в батарее, которая больше не зарядится.

Но без этого – нас бы не было.

Мы существуем не там, где время.

Мы – в прослойке.

Между биением и покоем,

между тем, что ещё вибрирует – и тем, что уже не звучит.

Это – не место.

Не туннель. Не свет. Не тьма.

Это – топология тишины.

Как пауза в фильме, когда экран потемнел, но ты ещё слышишь отзвуки сцены.

Как лёгкое дрожание воздуха перед аккордом.

Мы не видим – мы различаем силу отклика.

Не глаза, а наслоения вибраций. Не шаги, а колебания желания уйти.

Чем ближе человек к исходу, тем яснее его «я» звучит в нашем восприятии —

как аккорд, длившийся десятилетия и вдруг сжавшийся до ноты.

Мир наш – не прямой.

Он не в кадре и не за кадром.

Он – между склейками. Там, где нет названия.

Где всё только намечается.

Иногда, когда мы пересекаемся – это не встреча.

Это наложение волн. Мы звучим в унисон.

Без слов. Без форм. Только знание – что другой был.

И что ты не один.

Но иногда случаются сбои.

У каждого из нас это было – хотя мы стараемся не говорить. Мы не должны привязываться. Мы не должны помнить.

Но, конечно, я помню.

Он был молод. Не ребёнок, но и не старик.

Тридцать восемь. Сердце.

Слишком много кофе, слишком мало сна.

Всё как обычно: комната, тишина, посторонние вышли.

Я появился – вне времени, вне взгляда. Он был почти на пороге.

Монтаж запустился – правильно: обрывки лета, поезд, отец у окна, запах мазута и хлеба. Он услышал – и пошёл.

Я уже касался слота. Я уже поднёс руки.

И в этот момент – удар.

Электрический. Сильный.

Словно кто-то резко дёрнул за шнур.

Реанимация. Он дернулся в теле – как если бы флешку попытались выдернуть, пока идёт запись. Открыл глаза. Закричал.

Я исчез. Мы обязаны исчезать при грубом вмешательстве.

Через сутки я снова получил сигнал.

Тот же объект.

Вновь активен монтаж.

Я пошёл – медленно.

В этот раз он ждал.

Ждал меня.

Он лежал в той же комнате. Аппаратов меньше, лицо – тише. Он был один. Глаза – открыты, но спокойны.

Он смотрел не на потолок. На меня.

Я знаю, это невозможно. Мы невидимы.

Но всё-таки – он смотрел туда, где я был.

– Тогда было неправильно, – сказал он. Голос – едва слышный. – Простите.

Я не отвечаю. Мы не разговариваем.

Но в этот раз – я чуть кивнул.

Он закрыл глаза сам.

Я не запускал монтаж – он помнил всё сам.

Я просто подошёл. Аккуратно.

Никаких рывков. Только мягкое отделение, как если бы он снял одежду, оставил её на стуле и вышел босиком в тихую ночь.

Когда я взял его ядро в руки – оно не дрожало.

Тепло. Цельно. Почти благодарно.

Я отнёс его – как носят младенцев.

И впервые за всё время я подумал:

а вдруг это и есть рождение?

Иногда случаются команды сверху.

Не объяснения. Не причины. Просто команда.

Мы её слышим не ушами – ощущаем, как вибрацию в воздухе, как изменение рельефа.

Обычно это бывает после начала процесса – когда всё уже запущено. Монтаж работает, ядро готово.

И вдруг – отбой.

Ты стоишь у изголовья.

Ты уже протянул руки.

Ты готов к извлечению.

И тут – сигнал.

Иногда – это раздражает.

Не потому, что жалко времени. У нас его нет.

А потому, что живой – уже почувствовал. Уже шагнул.

У меня был один такой случай.

Мальчик. Двенадцать. Дорога. Авария.

Сильный монтаж: дерево, собака, запах весны.

Он почти ушёл – легко, как только дети умеют.

И вот – резкий отбой. Сверху:

– ОСТАНОВИТЬ!

Я замер. Сигнал был не «пауза», а именно «уходи».

Значит, решили иначе.

Значит, где-то кто-то посмотрел раскадровку и изменил сценарий.

Я медленно отступил.

Монтаж свернулся – как шторм, вдруг ушедший под лёд.

Мальчик остался жить.

Через три месяца он начал рисовать комиксы про космос.

Иногда, на одном из кадров, можно увидеть меня.

Очень условно, очень приблизительно.

Но точно – меня.

Не все хотят уйти.

Но почти все – уходят.

Системой предусмотрено всё: монтаж, звуки, ощущения – адаптированы к типу сознания.

Даже самые упрямые в итоге сдаются.

Они не узнают, что сдаются. Они думают, что выбирают.

Это сделано из милосердия.

Но она – не сдалась.

Я прибыл, как всегда – чуть раньше окончания.

Её тело уже остывало, но аура была плотной, концентрированной – как сжатый воздух перед бурей.

Женщина. Семьдесят два. Вдова. Библиотекарь.

Один сын. Много книг. Мало разочарований.

Смерть – в одиночестве, но не в беде.

Монтаж начался.

Сначала – рояль. Потом – голос сына, когда ему было девять.

Она слышала. Это я знал.

Но она не сдвинулась.

Я попытался подойти – она встала.

В теле – она давно умерла. Но ядро, плотное, почти твердое, обрело свою форму.

Она стояла в темноте, где должен быть свет, и смотрела прямо на меня.

– Я не иду, – сказала она.

– Здесь моя библиотека. Мои книги. Мой чайник. Здесь я помню. Там – забуду.

Я не отвечаю. Я не должен.

Но я тоже почувствовал – странное сопротивление пространства.

Всё как будто размагничивалось. Не поддавалось монтажу.

Она знала.

Была готова.

И не ушла.

Я не смог её вынуть. Даже приблизиться – не смог.

Впервые за множество извлечений – я ушёл ни с чем.

Позже мне сказали, что её тело похоронили,

но в доме до сих пор слышат, как кто-то шелестит страницами.

Мы нечасто встречаемся.

У нас нет места. Нет времени. Но есть промежутки.

Точки между задачами, где можно… замереть.

И вот в таком промежутке – я увидел её.

Она была старше. Иначе устроена.

Я знал это сразу – Харона.

Опытная. Тихая.

Возможно, одна из первых.

Мы сидели на ступенях несуществующего амфитеатра.

Над нами не было неба – только медленно пульсирующее ничто, как обратная сторона взгляда.

Вокруг располагались структуры тишины – не здания и не ландшафты, а узлы, паузы, завихрения покоя. В них можно было «зависнуть» – мы говорили, что уходим на глухое резонансное. Это означало отдых.

Мы не разговариваем.

Мы обмениваемся сдвигами напряжения в контуре.

Порой – это импульс, как лёд по коже.

Порой – как микропауза в звуке, которую чувствуешь всей сущностью.

Мы различаем нюансы молчания, как когда-то различали тембр голоса.

Мы не чувствуем времени. Но у нас есть… усталость.

Как если бы старые лампы подёргивались в такт несуществующим секундам.

Иногда она накапливается – и тогда мы ищем друг друга.

Не для разговора. А чтобы просто быть вместе в тишине, которая никому не принадлежит.

Ни слов, ни имён. Только одно общее.

Ты тоже не смог? – прозвучало в ней, как пульс за тишиной.

Я кивнул.

Пауза. Почти мысль. Почти покой.

Иногда и это правильно, – передала она беззвучно. – Быть невынимаемым.

Но почему? – отозвался я не голосом, а образом смещения, как если бы в структуре вспыхнул вопрос.

Она обернулась – не физически, а всем своим присутствием – туда, где никогда не будет рассвета.

Может быть… их флешки уже пусты, – возникло в ней. Или – наоборот – слишком полны.

А мы просто… не для них.

Мы замерли.

Потом – разошлись.

Без прощаний.

Мы никогда не прощаемся.

Просто уходим – каждый на свою линию.

ПЕПЕЛ И СЕРЕБРО

ГЛАВА 1. БЕЗ ПРАВА НА УТРО

Утро, как это часто случается у женщин с четырьмя детьми, наступило ещё до света. Не в смысле романтическом – не в смысле птичьих трелей или кофейной пены в лучах рассвета, а в смысле того звериного шороха, когда организм, уже с вечера чующий приближение пытки, начинает подниматься с колен раньше будильника.

Надя – Надежда Андреевна, если быть буквоедом – проснулась в 5:27 от вопля. Вопль принадлежал девочке по имени Галя, которая была её дочерью, но не в том привычном, приторном понимании: «мама – дочь, бантики – школа», а в смысле – та, чьё существование разделило её позвоночник на до и после, оставив в промежутке яростное, беспощадное всегда.

Галя – аутист. Категория тяжёлая, круглосуточная. Живёт в своём пространстве, откуда иногда возвращается с гневом, визгом, внезапными падениями. Она могла выть, потому что захотела пить. Или потому, что увидела тень от люстры, которую боялась с трёх лет. Или потому, что в этом доме вообще всё не так.

Надя была блондинкой – не тем жеманным существом из комедий 90-х, а скорее выцветшим знаменем какой-то недожившей весны. В юности за ней бегали мальчики. Не потому, что она была красавицей (это – никогда), а потому, что в ней было то, что мальчишеский нос чует сразу: у неё есть доступ к нежности, к какой-то взрослой, молчаливой близости, от которой потом снится дрожь.

Она выбрала Макса. Вернее, позволила Максу выбрать себя. Он был звёздочкой районного масштаба – высокий, с руками как вёсла, с лицом человека, который всегда улыбается не до конца. Он подавал надежды. О, как он их подавал – как официант в ресторане для нищих: с улыбкой, но зная, что на кухне пусто. Теперь был – как потрёпанный плюшевый мишка с баскетбольного постера – выцветший, но ещё тёплый. И тоже никому не нужный.

Травма колена. Потом – второе. Потом жирная, вязкая реальность: никакой карьеры, никакого «контракта с клубом в Турции». Только работа управляющим в коттеджном посёлке, принадлежавшем, кстати, Виктору – тому самому Виктору, у которого Надя теперь была и бухгалтером, и тенью, и, когда надо, телом. Он говорил:

– Ты – лучшая. Если бы я женился – женился бы на тебе. Потому что ты не слабая.

Это была его форма ухаживания: не ласка, а уважение с налётом владения. Виктор Матвеевич спал только с теми, кому доверял. Как патриарх, скрепляющий союзы не кольцами, а влажными выжатыми ночами. Она знала: за этим доверием – не спасение. Контроль. Плен. Но с вежливыми шторами.

Надя слушала и кивала. Так кивает тот, кто знает: выбора нет.

Они жили в посёлке среднего класса – типичный архипелаг ипотечных однотипностей, где даже газоны выглядели в долг. Дом был не их – он принадлежал банку. Машина, на которой она сейчас поедет на работу – тоже в кредите. Кофе в термосе, впрочем, был куплен за наличные. Маленькая победа.

Всё у неё было в долг. Всё – кроме боли. Её она честно зарабатывала.

Дети шумели. Старший, Паша, сидел в своей комнате в наушниках. Он не разговаривал с ней больше двух лет – не потому, что злой, а потому, что взрослел под гнётом сестриного крика. Младшие, двойняшки Никита и Даша, ломали диванные подушки с криками, в которых угадывалась свобода, только не та, которая лечит – та, которая от безысходности. Они родились, когда она уже еле стояла. Без плана. Без шанса. Без времени прийти в себя. Просто – ещё двое. Будто одной Гали было мало.

Две няни сменялись по графику, как сиделки в тюрьме приговорённых. И обе смотрели на Надю со странным уважением, в котором прятался страх. Как будто она была не женщина, а плоть, несущая в себе четыре судьбы и одну вечную, кислую правду.

Никто не придёт спасать. И некому.

Макс спал. Он всегда спал в это время. Большой, с широкими плечами, теперь он был похож на огромного подростка, в которого жизнь вбила гвозди – и повесила сушиться, как мокрую куртку после ливня.

Он не лез, не ругался, не спрашивал.

В зеркале – её лицо. Всё ещё симпатичное, если смотреть издалека, сквозь доброжелательный фильтр. Но близко – сухость губ, седина в бровях, небрежно затянутый хвост. Усталость. Но не слабость. Слабость – никогда.

Она налила кофе в дорожный термос. Чёрный, крепкий. Такой, как ей был нужен мужчина, которого не существует.

На улице было серо. Впрочем, в её жизни день и ночь давно были лишь разными оттенками выживания.

Она вышла. За дверью – Москва, кредиты, Виктор, расчёты, дети, вопли. Всё по расписанию.

Пахло зимним железом. Где-то далеко скулил поезд. Надя надела пальто. Застегнула. Не на себе – на реальности.

Пора начинать день.

ГЛАВА 2. СМЕНА ЛАНДШАФТА

– Мне чай. И Надежду Андреевну – сказал он.

Секретарша кивнула. У неё был взгляд опытного человека, который давно понял, что кофе лучше не предлагать.

Виктор сидел у окна. Спина прямая, руки сложены. Всё в нём было – как мебель: надёжно, без наклеек. Он не любил фразы, начинающиеся с «я думаю».

Основной бизнес – перевозки. Сухо. Тонны, сроки, контракты. Потом – мелкое: проектирование, ремонты, теннисный клуб, которым руководила его бывшая. Точнее бегала в спортивной кофте – настоящая мать его единственного сына и регулярная головная боль.

Всем управляла Надя. То есть – держала на плаву. Бухгалтерия. Всё, что сходится. Всё, что не надо объяснять.

Она знала всё. Кто и куда отгрузил. Кто врёт по срокам. Где налоговая лезет с проверкой. Где бухгалтер младший уволилась, потому что «эмоциональное выгорание». Все дороги, все потери, все люди – в её голове. Иногда казалось, что если она уйдёт, бизнес просто растворится в воздухе, как туман без ветра.

Она вошла. Пальто оставила в коридоре. Волосы убраны. Тон лица – как всегда. Рабочий.

Он не повернулся.

– У тебя, кажется, папка выпала на лестнице. Счета по Питеру?

Она кивнула. Папка не выпадала.

– Я к тому, что надо бы в Питер. Посмотреть на этих чудо-подрядчиков. А то по бумагам – одна жизнь, а по факту, боюсь, мох на чертежах растёт.

Она пожала плечами. Это значило – поеду. Или – подумаю. Или – почему нет, если всё равно не живу.

– Тебе когда удобно?

Она посмотрела на него.

– Когда Вы поедете.

Он усмехнулся.

– Ну, значит, я решаю?

– Вы – клиент.

– Не первый день, – сказал он. – И ты не первый день.

Он долил себе чаю. Стакан был гранёный. По краю – след губ. Вода ещё парила.

– Просто подумал, что тебе может захотеться. Поезд. Окно. Другая география. Может, даже поспишь.

– Не уверена, что умею. Уже.

– Смена ландшафта – не лечение, – сказал он, – но иногда помогает.

Она молчала. У неё были ресницы, которые создавали впечатление покоя, даже когда внутри дрожало, как при землетрясении.

Он не смотрел на неё. Только на чай. Как будто хотел предсказать по осадку – не дрогнет ли в ней что-то живое.

– Я не настаиваю, – сказал он. – Если хочешь – в соседнем купе. Если не хочешь – вообще не поедем. Поеду один.

Она кивнула. Почти незаметно. Как кивают себе – чтобы не забыть купить молоко.

– Надя, – сказал он и посмотрел на нее впервые за весь разговор. – Я ведь всё понимаю.

Она улыбнулась.

– А я, Витя, понимаю, что ты всё понимаешь.

Она встала. Пальцы легко коснулись подлокотника кресла, точно вспомнили его форму.

– Возьми свой чай с собой, – сказала она, уже почти у двери. – Тот, что в поезде… – он ведь горчит. Опять будешь морщиться.

И вышла. Без бумаг. Без слов про командировку. Только ключ в руке. И тонкий запах – как от пальто, которое висело рядом с его – слишком долго, чтобы это было случайно.

ГЛАВА 3. ПЛОТЬ И ОТБОЙ

Иногда, реже, чем хотелось бы, но чаще, чем она себе позволяла признать, Надя выходила в ночь. Точнее, впадала в неё. По внутреннему излому. Как капля – в чернильницу.

Не «в свет» – свет был для других. Для тех, кто ещё верил, что лицо можно подправить мейкапом, а жизнь – коктейлем с сахарным краем. Её ночь была не про лёгкость. На ней были шпильки – да. Но не ради красоты. Ради вертикали. Ради ощущения, что она хоть где-то держится. Как ходули циркача, который давно забыл, зачем вообще он ходит.

Это была ночь без цели. Без плана. Без сюжета. Вслепую.

Обычно – клуб. Звук, который лупит по сердцу. Свет – мигающий, будто стирает память. Всё вымазано в липком сексе и сломанном времени. Туда приходят не жить. Проверить – дышишь ли ещё.

Или – бар. Бар был как исповедальня без Бога. Запах спирта, рук и чужого парфюма. Стаканы, в которых жили чужие разводы, командировки, молчания. Ей это нравилось. Там было честно. Там все играли в то, что не одиноки.

Алкоголь на неё не действовал. То есть действовал – только как скучное обязательство. Лёгкое покалывание в кончиках пальцев, зевота на подступах. Пьяной она не становилась – ни весёлой, ни слезливой. Она просто переставала чувствовать тяжесть.

Это была цель. Не радость. Не вдох. Просто минус тридцать килограммов на душу.

Муж не спрашивал, где она. Он не лез. Он давно выработал философию самосохранения: не задавай вопрос, если боишься услышать правду. Или хуже, —ничего.

А няни – няни были. По графику, по часам, как аптечные капли. Кем-то оплаченные. Нанятые как буфер. Как фильтр – на случай перегрузки. Они пахли молоком, антисептиком и чужими жизнями. Одним словом – системные. Как защита от полного коллапса. Как обложка от разрыва.

Бывало, Надя уезжала в командировку. С кавычками. Или без. Виктор, конечно, знал. Но был не из тех, кто трогает пыль на полке. Он ставил галочки. Он любил по-бухгалтерски: не чувствами, а аккуратным сальдо эмоций.

И вот – он. Или не он. У каждого была та же улыбка. Те же руки. Те же фразы про детство, машины, «ты красивая». Она позволяла им касаться бедра – точно в коже есть кнопка выхода. Не было любви. Иногда была похоть. Был факт. Как укол. Как перезапуск системы.

Она не влюблялась. Ни разу. Это не были романы. Это были выбросы. Сброс давления. Сексуальные имплозии на глубине. Пустота, принявшая форму тела.

В эти ночи она становилась вещью. Не метафорически – буквально. Будто кто-то снял с неё кожу и натянул унифицированную оболочку: стандартный размер, нейтральный цвет, встроенное молчание.

Всё происходило быстро. Или медленно – в зависимости от степени её отстранённости. Она иногда даже играла: в ту, что наслаждается, в ту, что флиртует, в ту, что живая. Но театр был без зрителя. Даже без суфлёра. Кто-то уходил. Кто-то оставался до утра.

После – снова тишина. Всегда. Словно это был не секс, а принудительная загрузка её собственного ужаса. И каждый раз после – она оказывалась в той же точке. Только с новой меткой времени.

И всегда – душ. Горячий, как казнь. И зеркало. В зеркале – существо с глазами как точки входа в пустоту. Красные пятна. Тонкие кольца прожитого. Но слабости – нет. Никогда.

– Я отвратительна. Но я просто не хочу больше чувствовать тяжесть.

И отвечала себе:

– Это тебе не помогает.

А потом добавляла:

– Я знаю.

Со временем она поняла: это не было развратом. Не было даже грехом. Это была технология. Способ хранения ужаса вне тела, iCloud её мрака. А мужчины – просто пароли.

Она пробовала терапию. Психологи, коучи, душеведы… Один, второй, третий. Одни писали диагнозы. Другие – метафоры. Один раз она заплакала. Но не от боли. От скуки. Один из них сказал: «Вы сдерживаете чувства». Она чуть не расхохоталась:

– А куда, прости, Господи, мне их девать? В мультиварку? В айпад? В банку из-под оливок? В капли для глаз?

Когда даже душ не смывал – она заходила в церковь. Без привычки. Без обряда. Просто… потому что больше некуда. У входа крестилась. Быстро, неловко. Садилась в самый конец. Не вставала. Не подпевала. Просто сидела. Словно пыталась – не простить себя. Не покаяться – просто дожить…

Ставила свечку – не молилась. Просто – просила. Чтобы хватило сил. Чтобы отпустило. Чтобы дочка дышала ровно, и спала спокойно.

Иногда казалось – кто-то слышал. Не отвечал. Но слышал. И этого было достаточно. Хоть на час.

А утром всё возвращалось. Кофе. Вопли. Газоны в ипотеке. Сын, который молчит. Девочка, которая кричит, двойняшки, которых надо будить. Муж, который не спрашивает. И она – собирающая себя, как папку из разбросанных файлов.

На вид – целая. Внутри – всё ещё идёт загрузка.

ГЛАВА 4. МАЯТНИК

Из всех возможных форм женской стабильности – брак, деньги, дети, поэтический блог и собственный массажный салон с запахом эвкалипта и претензий на сакральность – Вера, подруга, владела сразу всеми. У неё было всё. Даже то, чего ни у кого не было и быть не должно. Казалось, она договорилась с богом – по бартеру: она ему инсталляции из ракушек и стихи про полнолуние, а он ей – вечную гладкость бытия и мужа с золотой карточкой, любовника с золотым сердцем и видимо чем-то еще, что не упаковывается словами.

Иногда – с первым бокалом белого, иногда – со вторым, а бывало – и вовсе без бокала, Вера становилась почти человечной. И вот внутри одного из этих караочных вечеров – когда «Шальная императрица» звучала как заклинание к свободе – Вера приблизилась к Наде с выражением лица, с которым обычно сообщают о кето-диете или открытии новой чакры.

– Надь, ты сильнее, чем тебе кажется. Просто забыла. Есть один человек. Не психолог – больше. Он молчит. Он погружает.

– Куда? – хмыкнула Надя, допивая остатки игристого.

– Не внутрь тебя даже. Глубже. Ниже. В ту тебя, которая ещё не забыла, как дышать под водой. Видишь себя в другом теле. И когда ты проснёшься, он поможет. Очень нестандартно, поверь. Он спас мою подругу – ту, у которой вагинизм от первого мужа. Сейчас замужем за итальянцем и пишет иконы. Сама!

Надя не верила. Ни в гипноз, ни в идеальный макияж Веры, ни в концепцию «всё наладится, если глубоко покопаться в душе, желательно чужими руками». Но когда ты достаточно долго живёшь в тумане – даже свет фонаря может показаться солнцем.

Она пришла.

Квартира была безвкусно нейтральной – словно IKEA встретила буддизм на Tinder, и они переехали жить в студию без острых углов. Серые стены оттенка «тёплый бетон», плетёная ширма с хромированными заклёпками, коврик из сизаля, от которого чешешься, просто взглянув. В воздухе пахло лавандой, сандалом и озоном – как в комнате, где кто-то только что выдохнул мантру на «очистку пространства».