Полная версия

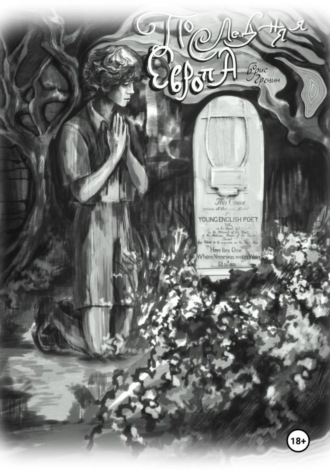

Последняя Европа

– Какой именно: «Непонятых» или «Моего последнего года?»

– Что-то случилось с «Моим последним годом», наверное, сбилась кодировка – жалко невероятно! Я покажу тебе после… «Непонятых», про Столыпина, к которому мы, кстати, едем. Ты знал, что все её картины, которые я сумела разыскать, связаны с главами из книжки?

– То есть служат иллюстрациями, разбросанными по разным городам? Вот, значит, о чём говорил Волчок! Какая масштабная задумка! – поразился я. И прибавил, подумав:

– Затея – почти в духе Александра Ивáнова: хоть в живописи я и профан, но помню со школы, как он долго работал над «Явлением Христа народу». Не для сегодняшнего дня, с его скоростями и с его мельтешением. Какое мужество надо иметь в наше время, чтобы массу творческих сил вложить в то, что поймут и оценят два-три человека на земле!

– Да, – согласилась Кэри, – она тоже оказалась непонятой. Хоть последнюю главу про неё пиши – только картины к ней никто не нарисует… Но слушай же!

2

СТОЛЫПИН

Столыпин – белая ворона в моей маленькой книжечке. Из великих непонятых Европы он – единственный русский. Из великих непонятых России он – едва ли не единственный европеец. Да, именно он, а не другой Пётр, Чаадаев, который всю жизнь болезненно желал быть европейцем и всю жизнь оставался русским западником, влюблённым в Европу, но так и не сумевшим физически переменить себя в угоду своему идеалу. Столыпину не требовалось ничего в себе перековывать: европейцем он был без всякого труда.

И при этом из одного труда и состояла его не самая долгая жизнь, за которую он совершил три огромных дела, три своего рода геракловых подвига, а любого бы из них хватило, чтобы обеспечить ему место в русской истории. О его огромных делах знают все – все ли? Но назову их ещё раз.

Столыпин суровыми мерами военно-полевых судов восстановил порядок в стране и прекратил безнаказанные убийства государственных служащих политическими радикалами.

Столыпин привёл в чувство Государственную Думу, превратив её из площадки тех же самых радикалов и невнятных меньшинств, тогда ещё национальных, а не сексуальных, в патриотически ориентированное представительство русского народа. Судить издалека сложно, но иногда кажется, что нынешней Государственной Думе России очень не хватает своего третьего июня…

Столыпин, наконец, своей аграрной реформой создал – или почти создал – новый класс землевладельцев-единоличников, напрямую заинтересованных в плодах своего труда; высвободил этих землевладельцев из уз сельской общины, в которой зéмли каждый год перераспределялись между всеми участниками, русского протоколхоза девятнадцатого века.

Все три начинания Столыпина по своему характеру, сути, даже манере исполнения – насквозь европейские, то есть деятельные, точно-конкретные и оставшиеся в рамках светской законности. Неудовольствие и критику, от сдержанной до злобной, вызвали они все; более всех непонятым оказалось последнее.

Вообще, весь Столыпин, вся его фигура, весь внутренний нерв этой фигуры в массовом сознании двадцатого века не был понят ни одним из политических лагерей. Социалисты и коммунисты очевидным образом его отвергли именно из-за его опоры на частную инициативу. Ну, и за его трепетное отношение к Помазаннику, конечно: что это, мол, за пережиток феодального сознания и воинствующего мракобесия?

Сторонники частного предпринимательства, пресловутые ельцинские демократы, рыночники – проще говоря, классические либералы – к Петру Аркадьевичу оказались тоже совершенно равнодушны и глухо-враждебны: во-первых, из-за его веры в нужность сильной государственной власти. Мы же все помним, как в девяностые годы нам, всей стране, рассказывали о том, что «государство должно быть маленьким и экономным», чтобы оно не мешалось под ногами у серьёзных людей? Во-вторых, вновь – из-за его отношения к Помазаннику. Считать, что средний демократ является более верующим человеком, чем средний коммунист, – непроходимая наивность. Я чуть не сказала «дремучее невежество»? Простите. Средний либерал всего лишь произносит немного больше ласковых речей о религиозной терпимости. Он и действительно готов до поры до времени терпеть религию – в виде декоративной фигуры, маленького и безобидного гномика на садовом участке. Он, как и средний коммунист, является той самой кобылой, которой хвост религии – совершенно без надобности: ни одной кобыле, ни другой некуда его пришить.

(Вот, замечу в скобках, один из уроков, которые мы можем, которые должны извлекать из существования людей вроде Столыпина: ярлыки политических лагерей устарели. «Измы» не работают. Интеллектуальные штампы никуда не годятся – им место на свалке. В конце концов, единственные два лагеря, на которые делятся люди, – это не «левые» и «правые», не коммунисты и фашисты, не атеисты и верующие, а – люди порядочные и непорядочные. Прозорливо и точно об этом сказал австриец Виктор Франкл, побывавший узником концентрационного лагеря. Думаю, Франкл понял бы Столыпина – а о своём призыве снести интеллектуальные игрушки пожилых детей с университетских кафедр на помойку, о том, что он окажется понят и услышан, не строю себе никаких иллюзий.)

Вообще, деятелей такого размера способны и должны понимать одиночки, причём редкие, сильные, самостоятельные, деятельные и государственно мыслящие одиночки вроде Шульгина, Ивана Ильина или Владимира Путина. Лев Толстой, что характерно, Столыпина не понял совсем: читая «Не могу молчать», тяжело избавиться от чувства стыда за публичную глупость пожилого человека – при этом прекрасного, талантливого, совестливого и любимого человека. Ну и Бог с ним: не только «Не могу молчать» написал Лев Толстой, не им запомнится. Но так странно думать, что даже Даниил Леонидович Андреев, один из величайших религиозных мистиков России, умный, чуткий Андреев, который так хорошо, так глубоко понял Александра I, Столыпина тоже не понял – или не посчитал нужным заметить. Возможно, даже вероятно, Андреев видел в Столыпине простое человекоорудие демона государственности. Если и так, значение человека не исчерпывается его способностью или неспособностью быть орудием недобрых к человеку сил – хотя, конечно, и не отделяется от такой способности полностью. Мы все знакомы с ограниченностью мещанской, ограниченностью светской науки, ограниченностью религиозного фанатика. Удивительно понимать, что существует ограниченность и мистическая: привычка глядеть на мир только под мистическим углом тоже, оказывается, заставляет нас закрывать глаза на чужие достоинства.

Или это я пристрастна? О, я-то – безусловно! И из своей пристрастности, из самой глубины её скажу: Столыпин – человек колоссальной светлой воли, наш русский Антисталин. Сталина тот же Андреев называл Антихристом: выходит, Анти-Антихрист? Неслучайно, кстати, сотворённое обоими тождественно по области приложения сил, но строго противоположно по знаку: один создал частное сельхозпроизводство, а другой – коллективное. Мы оттого, наверное, не в полной мере осмыслили колоссальность Столыпина, что меряем его дела чисто русской меркой – той же, к которой подходим к Ивану IV, протопопу Аввакуму, Петру, опять-таки к Сталину и всем их неистовствам, всему их «созерцанию обеих бездн». И да, на фоне всех четырёх Столыпин «скучен»: сыновей он не убивал, самосожжения не устраивал, никаких бездн не созерцал, а если бы вдруг и созерцал, то предпочёл бы об этом молчать, считая вплетение своих личных, частных снов и прозрений в государственную повестку делом неуместным и глубоко бестактным. Но, стоит нам отбросить эту слегка извращённую мерку и мерить сделанное этим упругим человеком в чёрном форменном сюртуке меркой европейской, как открываются наши глаза, и мы начинаем видеть: Столыпин – огромен. Его просто не с кем сравнить, кроме фигур вроде Махатмы Ганди.

Беда в том, что у этого огромного сгустка воли почти не было шансов: неподходящее историческое время не оставляло шансов даже гению. Столыпин – воин-одиночка, Дон Кихот русской политики, некто, кто, словно Дитрих Бонхёффер, знал изначально: дело его почти обречено. Есть высокая – и, возможно, чисто европейская, христиански-европейская доблесть времени Крестовых походов в том, чтобы сказать себе: ступай и делай своё безнадёжное дело. Кстати, ведь и личные качества Столыпина – это не просто качества европейца, но качества некоего идеального воина-крестоносца: его невероятная трудоспособность, его безупречная порядочность, включая юридическую, его высокая рыцарственность, – вспомните случай с вызовом Родичева на дуэль! – его огромное бесстрашие перед лицом смерти, его религиозность в виде верности Государю.

Макс фон Сюдов совершенно не похож на Столыпина внешне, и тем не менее именно Макса фон Сюдова в его роли Рыцаря в бергмановской «Седьмой печати» я вспоминаю, когда думаю о едином для них духовном типаже. Словно Антониус Блок, Столыпин играет в шахматы со Смертью, чтобы дать своим близким и любимым ещё несколько драгоценных минут.

Что же, этот наш русский Рыцарь сыграл свою партию полностью и продлил её столько, сколько было возможно для воина-одиночки, да ещё и с негодными фигурами на шахматной доске. Его знаменитое успокоение подарило всей стране те самые драгоценные годы-минуты роста русской экономики, позволившие нам, кто знает, выстоять во время Первой мировой, страшной и бесславной войны. «Мат», – объявляет Смерть, которая для каждого из нас однажды неизбежно окажется более сильным игроком. Но Рыцарь, не отвечая, с улыбкой смотрит вдаль: там, за поворотом, только что скрылся фургон Юфа, Мии и их младенца.

Всё это, как скажут оппоненты Столыпина, весьма «достохвально», выражаясь языком кэрролловской Мыши. Но есть ли нечто не-мышиное, есть ли у аграрной реформы – по своей сути ограниченного, локального государственного акта – вечное значение или хотя бы философское?

Вечного – нет, как нет такого вечного значения, пожалуй, ни у чего, созданного на земле человеком. Всё рассыплется в прах, а кто в это не верит, может ещё раз перечитать «Озимандию» Шелли. Философское – есть.

Столыпин – чистокровный и естественный западник, «западник милостью Божией», да просто уже и не западник, а обычный европейский труженик с мечом в одной руке и кайлом в другой, который, думается мне, разглядел шпенглеровский закат Европы – и, стесняюсь сказать, даже закат России? Вот что я имею в виду: в своём восходящем пути, ещё не перевалив через точку своего зенита, Культура руководствуется идеями общего, коллективного блага, и так – даже в экономической жизни. Но усталая Цивилизация, пройдя духовный зенит, уже вдохновляется только идеей личного блага в экономике. При этом Цивилизация, пока мы можем продлить срок её жизни, лучше дикости. Значит, так тому и быть, значит, столыпинские хутора приходят на смену мiру как (прото)коммуне. Вот, и этим путём, говорит нам Столыпин, тоже можно идти. И, сказав это, наш застёгнутый на все пуговицы премьер-министр, никогда и не помышлявший ни о каком любомудрии, походя обличает ложь евразийства.

«Ложь евразийства», впрочем, сказано неудачно, и я должна поправить себя: не ложь евразийства вообще, но всё, что было и есть ложного, фантастичного, надуманного в евразийстве, которое, скажем же себе это честно, на добрую половину – головной, идеалистический проект. Не надо ничего придумывать. Не нужно ничего специального, нарочитого: никакой крестьянской общины как протокоммунизма и опыта соборности, потому что опытом соборности не накормить людей; никакой нарядной патриотически-религиозной фальши в государственном воспитании детей и взрослых, ведь фальшью тоже сыт не будешь. Цивилизация идёт своим путём, тем путём, которым ей наиболее естественно идти.

Но естественно ли России сочетать сильную государственную власть с частной инициативой, то есть следовать пресловутой «Белой Идее» Шульгина? Нынешний российский Царь отвечает на этот вопрос положительно: мужественный выбор, как и все столыпинские, и недаром заметна взаимная симпатия, взаимная химия между ними. Но для меня это вопрос с открытым ответом – да я, в конце концов, и права не имею давать ответа на такие вопросы. Прошёл же почти весь двадцатый век для России вообще и для сельского хозяйства в России в частности под знаком коллективного труда. Может быть, какую-то нашу, особую русскую суть эта коллективность – да, во многом неприятная, да, во многом уродливая, – всё же выражает? Может быть, не так уж неправы евразийцы?

Столыпин при жизни ответил бы на этот вопрос, скорее всего, отрицательно. Но люди меняются, в том числе и после смерти, которая, как ни крути – не конец существования. Вне зависимости от его прижизненного ответа на всех известных нам начинаниях Столыпина отпечаталась трагическая раздвоенность Культуры и Цивилизации. Следует верить Помазаннику – голос Культуры, но следует поддержать частную инициативу, и этими словами говорит Цивилизация. Или я ошибаюсь, и нет между двумя голосами никакого противоречия? Для лютеранского, даже просто для европейского сознания его бесспорно нет. Для русского… и здесь раздвоенность Культуры и Цивилизации оборачивается разделённостью между Востоком и Западом.

Печать раздвоенности – и на самом Столыпине. На нескольких своих фотографиях – в том числе на той, самой знаменитой – он глядит прямо нам в глаза взглядом, который являет собой невероятный контраст со всем его обликом прагматичного государственного деятеля. Так Рыцарь смотрит в лицо Смерти, согласна, но так смотрит и мистик, который вглядывается в духовные дали. Столыпин – мистик, запертый во плоти дельца, восточный человек в теле западного. Ну, или русский европеец, что – почти то же самое.

Мистик победил – или просто крестоносец встретил свой финал. Уже смертельно раненный в киевской опере, Столыпин поворачивается к Государю и левой рукой благословляет воздух – сотворяет крестное знамение. Какой жест! Одиноко поднятая рука, которая перед смертью хозяина этой руки перекрещивает Государя. «На миру и смерть красна», – говорит русская пословица. Нет, конечно, на миру красна, то есть светла, далеко не всякая смерть – и, само собой, редко какая светлая смерть есть смерть на миру. Но верю, что нужно иметь исключительную сумму заслуг, чтобы на миру встретить такую светлую смерть.

Ничего не бойся, Рыцарь! Фургон твоих друзей уже скрылся за поворотом.

3

Скосив взгляд, я обнаружил, что глаза у Кэри на последней строчке слегка увлажнились. Вот, смахнув слезинку, она обернулась ко мне и с улыбкой спросила:

– Очень круто, правда?

– Д-да, – ответил я не сразу. – Наверное. Не могу судить: я ведь профессиональный юрист, а не профессиональный – Бог мой, кем она там была? Фермеров в России у нас так и не появилось, то есть не одиночек – наполовину фриков, а фермеров как сословия. Они у нас, оказывается, всё же были короткое время, его стараниями: смутно помнил из школьной программы, но не держал в голове. И пропали: правда, жалко… Но я, если честно, больше не о фермерах думаю, а вот: насколько это одинокий текст! Кому он написан, для кого?

– Для семнадцатилетней девочки, которая скажет: «Очень круто, правда?»! – возразила Кэри. – Этого мало?

– Нет, это уже кое-что… Но насколько она вообще была одинока! Даже в языковом смысле: писать где-то посередине Европы на языке, на котором каждый день не говоришь, – ну, та ещё затея…

– Что, по-твоему, это заметно?

– Конечно, заметно! Все эти пословицы, поговорки вроде «сыт не будешь» – ну, какой человек, который живёт в России, станет в письменной речи использовать народные пословицы и поговорки? Кому он будет доказывать свою русскость? И ещё всякое вроде «доблести», «уз», «бездн», «Помазанника». И одновременно «рост русской экономики» вместо «российской»: разве так говорят?

– А разве это неправильно?

– Правильно, точнее, мне-то откуда знать? Я не учитель русского языка. Просто непривычно…

– Может быть, это нарочная, сознательная неправильность? «Нарочитая», как бы она сказала?

– Может быть! – согласился я. – Разве я говорю, что её русский язык хуже нашего? Мусору в нём точно меньше… Алла сидела в своей – так и хочется назвать её жильё «кельей»! – и всё в ней улегалось, отстаивалось, яснело. Знаешь, что ещё скажу? Это ведь женская проза, не мужская! Такое ощущение, что она долго, долго смотрела на ту фотографию, о которой упоминает, и на короткое время влюбилась в Столыпина заочно, и из своей влюблённости всё и написала.

– Она вроде бы и не скрывает… А это разве плохо?

– Отчего плохо? Прекрасно! Завидую её способности восхищать тебя, почти ревную… Напомни, почему мы едем именно в Гродно? – Гродно был нашей первой значимой остановкой.

– Потому, что «Столыпин на перепутье» – в Музее истории Гродно на улице Ожешко!

– Теперь ясно. А он почему там?

– Потому что Столыпин был гродненским губернатором, stupid!

– Да, припоминаю: в начале карьеры. Ну и карьеру делают некоторые люди за жизнь: завидки берут…

– Такую карьеру, – с долей нравоучительности изрекла Каролина, – делают только те, кто не боится в конце жизни умереть от пули в Киеве.

– Молчу, молчу! – я шутливо поднял руки вверх, на секунду оторвав их от руля. – Мой тактический рюкзак так и лежит в шкафу: я бездарно профукал возможность умереть в Киеве от пули.

– Но он ведь был собран, твой тактический рюкзак?

– А как же!

– Вот видишь! Значит, ты ещё не совсем безнадёжен…

4

В Смоленск мы въехали вечером. В этом городе мы ночевали: в маленькой частной гостинице на берегу Днепра. В номере я повалился на свою кровать. Кэри объявила, что она одна сходит прогуляться по набережной; выглядела она, в отличие от меня, ещё вполне свеженькой. Ну да, не она же полдня крутила баранку… «Осторожней там», – промычал я, не поднимая голову от подушки. Не очень галантно, виноват: стоило бы пойти на прогулку вместе с ней, но она сама настояла на том, чтобы я остался в номере и вздремнул немного.

Вернувшись через два часа целой и невредимой, она весело рассказала, что дошла аж до Успенского собора. Притащила эта бойкая птичка в своём клюве и мне что-то на ужин.

Около трёх часов ночи мы проснулись от взрыва.

Ещё не успев сообразить, что к чему, я увидел, что девушка сидит на своей постели, подтянув к себе колени, широко раскрыв глаза от ужаса.

Взрыв повторился – шумный, раскатистый, похожий на артиллерийский. Заверещали сигнализации автомобилей, потревоженные взрывной волной.

– Олег, что это?!

– Дроны, – сообразил я. – Наша ПВО отработала по украинским дронам. Думаю, это был последний. Если на улице ничего не горит…

– Не подходи к окну!

– Вот ещё, вздор! …То, наверное, всё в порядке. Ну, что ты вся дрожишь? Побольше столыпинского мужества!

– Я… ты не думай, я не трусиха! Если бы я была зенитчицей, я бы прямо сейчас работала, некогда было бы дрожать! А работы-то нет – и само так получается… Ты бы… Ты, может, заберёшься ко мне под одеяло да обнимешь свою неудавшуюся зенитчицу?

– Нет, я так не поступлю, потому что, если поступлю так, мы знаем, чем это может кончиться… Но рядом посижу, пока ты не уснёшь.

Взяв табурет, я сел у изголовья её кровати.

– Мне казалось, война – бесконечно далеко! – призналась девушка, немного помолчав. – А ты посмотри, как близко! Снова чувство своей никчёмности, трусости и бесполезности.

– А я думаю, что у каждого – своя война.

– Разыскать несколько картин в галереях – это всё же не в атаку идти? Наша «война» рядом с этой, настоящей – как будто совсем игрушечная?

– Не в атаку, нет… Штабист рисует на карте красные и синие стрелки, и эти стрелки ему самому кажутся детскими каракулями. Но, возможно, командующему они пригодятся.

– Или не пригодятся?

– Или не пригодятся… Что ты собираешься делать со своей причёской? – решил я сменить тему и осторожно провёл рукой по её волосам.

– Сама не знаю! Дурацкая длина, ни туда, ни сюда, – пожаловалась Кэри. – Думаю про боб с косой чёлкой. Пока не решилась… Что, понитейл – правда самая неженственная причёска? Да? Назло тебе буду её таскать, так вот! У меня вообще-то даже на настоящий понитейл волос не хватает…

– Во всех ты, душенька, нарядах хороша, – ответил я цитатой из Ипполита Богданóвича, про себя думая: «Чем менее женственной ты будешь, тем меньше будешь сводить меня с ума, что для целей нашего путешествия – не так уж и плохо».

5

Первого августа в час дня мы условились встретиться в Минске с покупателем машины: он хотел тщательно её осмотреть, прежде чем принять решение. Уж лучше бы ты, милый, его принял… До часу я надеялся заглянуть на автомойку, чтобы привести подругу дней моих суровых в товарный вид. Да и СТО, пожалуй, не помешало бы посетить. Пользуясь вынужденной паузой, Кэри попросила моего разрешения отлучиться, чтобы сделать себе новую причёску.

– Само собой, – откликнулся я. – Тебе дать карту или наличные?

– Карта у меня есть и своя, тоже «Мир», и на свою причёску мне хватит, не сомневайся! Нет… что, ты не боишься меня отпускать одну в незнакомом городе? – это прозвучало даже слегка разочарованно.

– Боюсь! – вздохнул я. – Боюсь, конечно. Но что поделать: не могу ведь я тебя пришпилить к своей юбке булавкой! Мужчины юбок не носят.

– …Если они не шотландцы. А если я потеряюсь?

– Тогда хотя бы не потеряй телефон, и как-нибудь найдёмся.

– А если…

– Кэри, не испытывай моё терпение! А то в самом деле никуда тебя не отпущу.

Девушка счастливо рассмеялась и была такова.

Через пару часов мы встретились снова – у Святодуховского собора. Каролина действительно сделала так называемый bob cut16 с ассиметричной косой чёлкой. Выглядела она потрясающе, о чём я ей сразу и сказал, шутливо добавив:

– С этой причёской ты повзрослела года на два. Я даже боюсь обедать с такой роскошной дамой: вдруг она окажется мне не по карману?

– Обед, обед! – захлопала в ладоши «роскошная дама». – Я тут, на Немиге, присмотрела пару кафе…

В кафе Кэри осведомилась, что именно она может заказать.

– Всё, что захочется, – ответил я легкомысленно.

– И бутылку вина тоже?

– Вино, увы, нет.

– Почему?

– Потому что я до послезавтра буду за рулём, а вы – несовершеннолетняя, мадмуазель.

– Ах, ты!.. Да я тебя!.. Побила бы я тебя, да нечем: не руками же… Так, а что насчёт креветок на гриле с ризотто из булгура и сыром пармезан?

– Пожалуйста.

– Или ещё вот есть стейк Рибай из мраморной говядины.

– Пожалуйста, правда, тебя с непривычки может замутить от целого стейка. Ты разве не вегетарианка?

– Уже целую вечность как нет! Уже три месяца! Я была вегетарианкой полгода, пока не грохнулась в обморок прямо на занятии. Решила: подожду пока. Нет, меня другое интересует: у нас ведь определённая сумма на всё путешествие, и она не резиновая? Если я каждый день буду заказывать креветки на гриле с сыром пармезан?

– Ну, тогда я перейду на хлеб и воду, – заметил я стоически и с юмором. – Авось не сразу протяну ноги.

Кэри несколько секунд смотрела мне в глаза и вдруг густо покраснела.

– Я ведь не такая, – повторила она сама себя. – Неужели ты мог подумать, что я такая? Ах, какая я дура: зачем нам вообще кафе? Почему я не нашла простенькую рабочую столовую?

В итоге девушка взяла себе что-то очень скромное: словно монашка, которую пожилой архиерей по случаю встречи или проводов Святейшего пригласил в ресторан. Правда, не отказалась от мороженого.

6

На интересный и красочный Минск времени не было: нас ждало Гродно, куда мы прибыли вечером. Идти на прогулку без меня Кэри на этот раз отказалась (вот и спасибо!). Уселась за небольшой стол и уставилась в маленькую бумажную книжечку. Грызла зубами тупой кончик карандаша. (Скверная привычка, но, пожалуй, ей уже поздно отучаться, да и кто я, чтобы её отучать? А ещё забавно, если подумать: в пятнадцатилетней девочке-подростке что-то кажется нам дурной привычкой, но проходит два года, и в девушке на выданье та же самая привычка оборачивается частью её угловатого шарма: на этот карандаш я глядел с нежностью.) Проходили минуты – она не спешила переворачивать страницу.

– Что там такого увлекательного? – спросил я наконец.

– Говорю же тебе: кодировка, наверное, слетела! Пытаюсь понять, какая буква обозначает какую… – Каролина протянула мне брошюрку, первая глава которой начиналась с совершенно невразумительного:

…Л, ШЖЁ ЕРОЗЛЖ МОЗ Ж РФНН КМБЬ, А. Н. ТХОЙКТЁТ:

Я с полминуты очумело глядел на эту абракадабру, как вдруг меня осенило:

– Это не кодировка слетела! Если бы случился технический сбой, у тебя и на обложке была бы кракозябра! (Название «Мой последний год» стояло на обложке внятными русскими буквами.) Это шифр! Алла нарочно зашифровала книжку.

– Я чувствую себя униженной, сударь! – сообщила мне девушка.

– Отчего?